不同载体对于微生物矿化修复混凝土裂缝效果的研究进展

2022-04-29姚星旭

田 园,姚星旭

(1.吉林农业大学生命科学学院,吉林 长春 130118;2.清华大学土木水利学院,北京 100084)

混凝土因结构牢固、价格低廉等优势成为现代建筑工程中的主要应用材料,但在随着使用年限的增加,几乎所有混凝土内部都会产生细小裂缝,裂缝逐渐增大的同时,一些有害物质侵入从而降低其耐久性,表面修补、裂缝灌浆等传统裂缝修复成本昂贵且效果一般。Gollapudi等在1995年最先提出用细菌诱导碳酸钙沉淀能够对混凝土建筑基质渗漏进行修补,其中,细菌诱导碳酸钙沉淀有两个途径:(1)厌氧微生物的新陈代谢所产生的尿素酶,将尿素分解为氨和二氧化碳,随着产物不断增加,溶液的pH值不断升高,钙离子与碳酸根离子结合,生成碳酸钙沉淀;(2)好氧微生物呼吸产生的二氧化碳与混凝土结构中的钙离子结合形成碳酸钙沉淀物。该反应称为微生物诱导碳酸钙反应(MICP),是一种微生物岩土技术,最常见的一种反应过程——尿素水解反应。

此发现为混凝土修复开辟了一条新的道路,国内外学者对此展开研究。但是,由于混凝土内部环境呈高碱性,那么让微生物在混凝土水化过程中保持活性较为困难。荷兰的Jonker等将嗜碱性芽孢杆菌直接掺入混凝土,发现随着混凝土的逐渐固化,最后存活下来的芽孢微乎其微,在水泥混凝土水化过程中,基材的孔隙直径会越来越小,导致混合在混凝土中的芽孢杆菌被碾碎,微生物修复的效果大打折扣。而Wang等则想出用聚氨酯和硅凝胶作为微生物载体与混凝土混合发挥其矿化作用,模拟混凝土内部的高碱性环境,球形芽孢杆菌仍能保持高酶活性,有理想的矿化率,最终能完全修复的裂缝宽度在0.3 mm以下。两项实验结果对比表明,微生物载体能够为微生物的生长代谢提供微环境,保护其免受混凝土的碱性环境侵害和颗粒挤压的作用,使其在混凝土出现裂缝之前保持活性。

1 固载方式和机理

微生物固载技术是给微生物提供适宜的生长微环境,使其高度密集并保持生物活性的一种现代生物技术。目前所了解的几种微生物固载方式有吸附法、交联法、包埋法和自身固定化法。吸附法是指通过微生物与载体材料之间的弱作用力将微生物吸附在载体表面;交联法是指用双官能团或多官能团试剂与酶分子中的氨基或羧基发生反应,使酶分子相互关联,形成固定化细胞;包埋法是指通过聚合作用、沉淀作用等将微生物截流在水不溶性的凝胶聚合物孔隙的网络空间中,这种凝胶聚合物的网络可以阻止细胞的泄漏,同时能让基质渗入和产物扩散出来;自身固定化法是指微生物依靠自身絮凝作用实现细胞间的自交联固载。

2 不同微生物载体修复混凝土微裂缝的方式及效果

2.1 包埋法

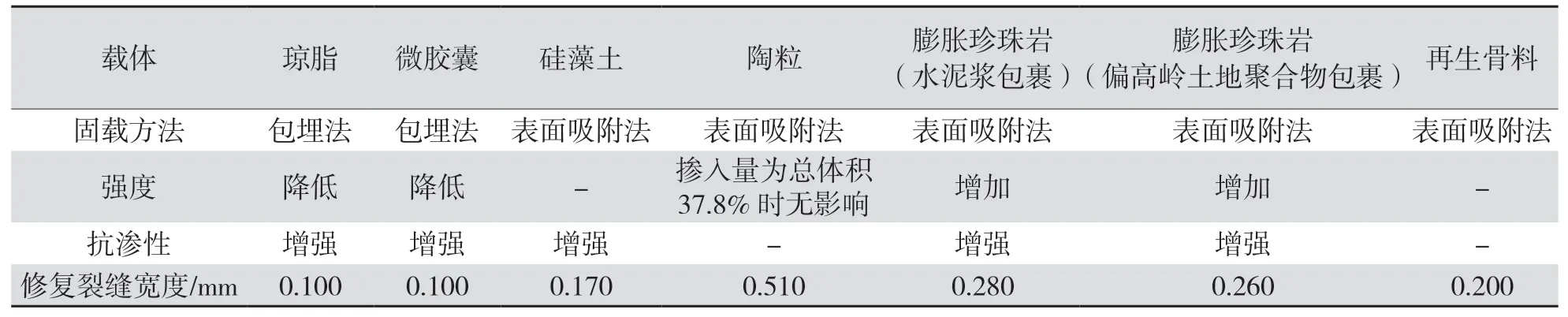

王瑞兴等利用涂刷技术在水泥石表面涂一层高浓度的菌株湿细胞,用琼脂作为载体将菌株、营养源和Ca源配置的液体涂在菌株湿细胞上方,然后将水泥试件放置在烘箱内烘干,测试其表面吸水率是否降低。这样可以在水泥石表面建立保护层以降低水泥的渗水率,延长使用年限。对于内部,则采用将离心后的菌株湿细胞与砂基材、尿素、琼脂以及Ca(NO)混合注入水泥裂缝,再定期向水泥裂缝中滴加修复营养液的方式以保证菌株的生长和酶化条件,进而巩固混凝土的抗压强度。实验发现水泥石表面出现了致密、连续的白色沉淀,能够完全覆盖水泥原表面,通过扫描电镜(scanning electron microscope ,SEM)发现在载体琼脂的作用下,所有的碳酸钙颗粒相互胶结,大大降低了水泥的表面吸水率,能够有效防护水泥表面的侵蚀;而若将载体混合菌株及其他营养物质填充水泥内部裂缝,相对比而言并没有使菌株的生长和矿化得到明显的优化,且由于琼脂质软导致水泥的硬度降低。后来,任立夫等在此基础上利用琼脂固载碳酸酐酶菌用上述同样的涂刷方式对水泥表面裂缝进行覆膜,发现可将初始吸水速率降低90%,但无法修复表面超过0.1 mm的裂缝,修复混凝土内部裂缝的效果也不好。因此从现有研究来看,琼脂在水泥表面能有效降低吸水率,但在内部却无法发挥这样的作用,还会影响水泥本身的抗压强度。

微胶囊作为载体固载微生物的方法被许多研究者欣赏,这种方法主要是指将一些生物活体和其生长代谢所必需的营养物质一起包埋在一层具有生物相容性的材料内。微胶囊可以在高碱性环境下保护内容物,在需要时胶囊破裂,释放微生物发挥作用。但由于生物微胶囊的壁材通常采用亲水的天然高分子,需要规避亲水物质在水中会溶解或溶胀的问题,所以罗园春以环氧E-51为壁材,采用油相悬浮分散法制备了含有科氏芽孢杆菌DSM6307孢子的生物微胶囊。通过实验可知利用此方法包埋的孢子存活率和矿化率都相当可观,且这样的微胶囊所具有的优异防水性能可以保证微生物复合入混凝土中能保持最初活性,结果显示,在37℃下的30 d时间里,科氏芽孢杆菌DSM6307矿化产生的碳酸钙能将0.1 mm的裂缝修复,宽度大于0.5 mm的大裂纹也有被修复的趋势。但含有微胶囊的水泥试块抗压强度较低,吸水率也会增加。

2.2 表面吸附法

De Belie等首次采用硅藻土作为载体应用于微生物修复混凝土领域。他使用硅藻土来保护脲酶菌,通过研究脲酶菌的活性实验发现,硅藻土对细菌活性影响很小,对于混凝土内部的高碱环境抵御力很强,能够修复的裂缝宽度在0.15~0.17 mm,与未处理裂缝试件相比毛细吸水率降低70%。

徐晶等将微生物芽孢及供给营养成分的有机物负载于陶粒之中混入混凝土,离心完成后,将得到的浓缩菌体芽孢加入预先配置的预处理溶液,加入陶粒,浸泡2 h后取出烘干,使得芽孢和它生长所需的营养物质固载于陶粒的孔隙之中。如此反复,直到称重前后陶粒的质量不再发生变化,即认为固载完成。通过抗压强度回复率和吸水率测试发现,在裂缝深度一定的情况下,陶粒的数量越多,越能命中混凝土中的缝隙进行修复。数据表明,陶粒的掺入量在总体积37.8%时,既可以保证混凝土的抗压强度,还能使得微生物正常代谢进行碳酸钙沉淀修复,利用Image-Pro plus图像软件分析,能修复裂缝宽度约为0.51 mm。最重要的是,陶粒的掺入并不会提高混凝土的成本,是继有学者提出用成本较高的乳酸钙作为载体后的一次新的跃进。

与陶粒结构相似的载体还有膨胀珍珠岩,膨胀珍珠岩具有表面多孔、稳定性强、吸附力强的特点。但是,由于它表面多孔,在混凝土裂缝产生之前,包裹在珍珠岩内部的孢子遇水会被提前激活成营养细胞,消耗营养物质,修复效果不理想。且无包裹的膨胀珍珠岩渗透率很大,作为载体容易上浮,从而导致混凝土离析。为了解决这些问题,钮政等采用偏高岭土地聚合物和水泥浆包裹在固载菌种的膨胀珍珠岩外层,与无包裹相比较,发现包裹了偏高岭土地聚合物和水泥浆后的膨胀珍珠岩相较无包裹组的24 h吸水率分别降低了66.9%和62.7%,可以很好地抑制微生物的提前复苏,抗压强度分别为无包裹组的2.97倍和2.70倍,可以提高混凝土强度。无包裹,偏高岭土地聚合物和水泥浆组56 d的平均修复宽度分别为0.3、0.26 mm,数据对比显示掺入载体为无包裹的试件修复效果最佳。其可能的原因是,包裹材料无法在产生裂缝及时开裂或者是不能完全开裂,导致部分微生物不能发挥碳酸钙沉积作用。可见,此方法只适合修复一些细小的裂缝,但在保证孢子活性这一方面是很大的突破。

具有多孔结构的再生骨料也可作为菌种载体,优势在于具有接近天然骨料混凝土的力学性。刘超等将再生骨料载体与之前的膨胀珍珠岩载体,硅藻泥载体,无载体情况进行对比试验。将载体和菌种在0.6 MPa负压下真空浸渍吸附后放置烘箱烘干,使菌种脱水并牢牢吸附于载体上,结果显示,不同载体试件均可产生修复产物为方解石,且生成产物的质量及数量均优于无载体试件,再生骨料表现出相较于其他载体更好的早期修复响应行为和修复性能。当再生骨料粒径为0~5 mm,菌液浓度为40%,载体体积占比为30%时,对裂缝宽度0.2 mm的修复效果最为显著,当裂缝宽度达到1 mm以上时,修复效果并不理想。

表1 不同载体的应用及效果Tab.1 Application and effect of different carriers

3 存在问题

微生物载体技术一定程度上解决了微生物在混凝土内部难以正常生存代谢的问题,增加了微生物技术修复混凝土裂缝走向工业化的可行性,但就从近年的几个实验和数据看,也存在着一些问题。

(1)载体材料与混凝土的不相容性:一方面有机材料有使用年限,在微生物自修复的过程中,它始终要稳定地存活于在载体之中,虽然Jonkers指出矿化菌的矿化性能可以在矿化菌固载于陶粒之上的条件下保持6个月以上,但这远远不能满足实际应用的需求,使得修复无法持续进行;其次,由于无法保证一些微生物载体材质的吸水性能,就有可能会遇到载体在吸收混凝土中的水分后上浮从而导致混凝土离析的问题。虽然有研究者通过在外层包裹水泥浆等材料,但从根本上并没能解决这个问题。

(2)力学性质的变化:在相同的加固程度下,颗粒粒径会影响微生物矿化沉积的效果。一般加入微生物后,为了能保证细菌能够在混凝土孔隙间迁移,砂土的特征粒径须大于细菌尺寸的5倍,但是,将微生物固载于载体后,我们无法判断孔隙大小与其的配位是否一致,也就是说,土体的孔隙大小如果小于载体,细菌便会被阻止在土壤基质内的流动,从而碳酸钙沉淀不均匀,导致例如粗砂、砾石等由于具有较大孔隙和较少颗粒,无法被碳酸钙完全胶结,致使整体固化效率降低,削弱了混凝土原本的牢固坚硬的优势。

(3)释放菌种的滞后性:一些凝胶状载体,虽能在结构上为微生物提供生长的微环境,但也造成了在混凝土内部出现裂缝时,无法及时开裂释放全部菌种,就不能使芽孢快速萌发为营养体实现对混凝土的自修复。虽然有研究者考虑到使用多孔材料负载微生物,但这种做法若不使用其他材料包裹,会导致在混凝土裂缝产生之前,部分孢子遇水提前被激活,同样影响自修复的效果。因此到现在,还未能发现能够使全部菌种准时完全释放的优良载体。

4 结语

水泥基材料作为现代建筑工程的首选材料,其高效、成本低廉、效果显著以及环境友好等因素使得微生物自修复技术需得实现改善及突破,否则将会限制建筑行业的可持续性发展。而微生物载体材料作为其中重要的一环,决定了微生物矿化修复是否能有效发挥作用,具有很高的研究价值。虽然现在的大部分发现还是停留在实验室基础上,但相信随着研究工作的深入,这项技术会有十分广阔的应用前景。