医护一体化管理在眼科日间病房流程优化中的应用

2022-04-28王晓凤竺慧王娟崔明兰汪灵燕薛昌萍毛佳

王晓凤 竺慧 王娟 崔明兰 汪灵燕 薛昌萍 毛佳

随着人口老龄化的快速进展,年龄相关的眼科疾病病人增长迅速,相应的医疗需求也迅速增加。老年性白内障又称年龄相关性白内障[1],多见于中老年人,随年龄增加其发病率明显增加,若不能及时就医会延误诊断和治疗,导致视力恢复差、并发症高等问题[2]。传统的医疗模式时间长,费用高,日间病房以其“短、平、快”的特点有效缓解了住院病房和门诊出现的病人积压[3-4]。我院自2014年开展白内障日间病房以来,经历了摸索、创新并不断改进的过程,实现了病人24 h内完成住院、手术、出院的治疗全过程,解决了广大病人的就医需求。2016年中国日间手术联盟推荐首批眼科日间手术6个[5-6]。2018年1月国家卫健委发布通知明确提出要“创新医疗服务模式,满足医疗服务新需求”。日间病房作为介于住院与门诊之间的一种新型就医模式,其管理一直是近年来的研究热点。目前,国内眼科日间病房管理模式的研究主要集中在病区的设置及行政管理上[7],但日间病房实际运行管理中仍存在病人爽约、手术安全等问题。我科于2020年8月引入医护一体化管理模式,并不断进行流程优化,深入融合医疗与护理工作,取得了较好的效果,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2019年9~12月在我院接受眼科日间手术治疗老年病人362例为对照组,男164例,女198例,年龄60~90岁,平均(73.5±6.7)岁;另选取2020年9~12月在我院接受眼科日间手术治疗老年病人328例为观察组,男136例,女192例,年龄60~100岁,平均(74.1±6.5)岁。所有病人均满足第9版《眼科学》中的老年性白内障的诊断标准[1],且符合日间手术条件,排除严重全身疾病、意识不清或不合作、患精神类疾病病人。2组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 方法 (1)对照组采用常规流程[8]:医、护、患各自完成相关的职责及任务,门诊医生确定符合日间手术条件的老年性白内障病人并开具相应的术前检查;病人完成入院及术前准备,按预约时间来院接受手术及术后复查、换药;门诊护士负责登记信息,预约手术时间,告知相关注意事项;病房护士完成出入院相关手续、围术期护理及注意事项宣教等。(2)观察组在对照组的基础上采用医护一体化管理模式,由固定医生、门诊专职护士及病区固定护士共同管理病人,同时进行流程的梳理与优化,医、护、患共同完成时间轴上的相关工作。

1.2.1 医护一体化管理模式的构建:我科日间病房有专用床位10张,收治病人均为白内障病人,日间病房专职医生2人,专职护士3人。医护一体化管理模式的构建过程包括:(1)成立医护一体化合作组,由科主任、护士长负责,选取眼科高年资专科护士参与,由日间门诊专职专科护士、病房专职医生及病房专科护士组成流程优化小组,建立包含手术医生在内的日间病房医护一体化微信群。(2)制订医护一体化的沟通制度、绩效考核制度、岗位管理制度、培训制度等。(3)明确流程优化小组工作任务,小组成员共同梳理原有流程,评估流程中存在的问题及原因;设计以病人为中心的流程优化方案,体现简便、安全、高效。(4)医、护、患三方共同实施流程优化相关措施并针对评价指标进行观察。

1.2.2 常规流程存在的问题:(1)科室床位紧张,预约病人多,同时存在病人忘记预约时间爽约的情况;(2)接触时间短,住院流程及疾病相关知识的宣教效果欠佳;(3)门诊病人多,医生开立术前检查项目不全,病人找不到医生,矛盾隐患多;(4)日间手术周转较快,病历完整性及准确性、病人身份识别及手术眼部位等存在错误风险等。

1.2.3 医护一体化管理模式下的优化: (1)住院前环节的优化:常规流程的基础上,增加门诊预约接待护士核对环节,以减少因检查单开立不全不能如期手术的情况;增加提醒病人住院环节,门诊护士在预约手术日前3~5 d联系病人,筛查手术指征,和病人确认手术日期,并提醒病人开始术前点眼液等准备工作,避免老年病人因记忆力下降忘记或记错预约时间情况,对不能如约前来的病人重新预约时间,同时将释放出来的床位重新预约病人。(2)住院期间流程的优化:病区内专职护士与医生共同完成术前的评估、病历的完善等工作,再次核查术前检查结果,如病人忘带检查单时由检验系统直接查询打印,制定并实施心理护理、健康宣教、活动决策、疼痛管理、术后并发症预防等;术后医护共同完成出院病人宣教及次日清晨的换药工作,赋权病人参与医院开展的线上满意度调查评价。(3)宣教模式的优化:针对老年性白内障病人年龄大,视力、听力、记忆力均有不同程度受损的现状,开展分阶段有重点多形式的健康宣教,以减少病人每次需记忆的内容;入院前采取口头宣教、发放纸质宣教单、二维码扫码后视频宣教以及院内的幻灯片、视频集中宣教等多种形式的指导,增加病人了解相关知识的途径;不同阶段有不同重点的宣教内容,如门诊重点介绍日间病房流程、交代检查项目并跟踪检查结果,住院后重点介绍手术配合方法及出院后的注意事项等。(4)病人安全管理的优化:通过检验系统、表单系统、先联电子病历系统、移动护理系统等信息化闭环管理保障病人安全。通过PDA扫码器扫码病人腕带与手麻系统确认病人术前相关的交接内容,同时核对病历中的手术安全核对单、手术病人交接转运单等,三码信息核对一致方可与手术室交接病人。

1.3 观察指标 (1)日间手术失约率:指登记手术日期后因各种原因未能按约定时间来院住院病人占总病人数的比率。(2)病人满意率:采用医院满意度调查结果作为评价。(3)不良事件发生率:指发生不良事件的例次占总手术例次的比率。不良事件包含各环节各岗位人员拦截的或发生的医疗、护理等异常事件,如手术部位标识错误、医疗文件缺失、身份识别错误等。

1.4 统计学方法 采用SPSS 17.0软件进行统计分析,计数资料采用频数和百分比表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

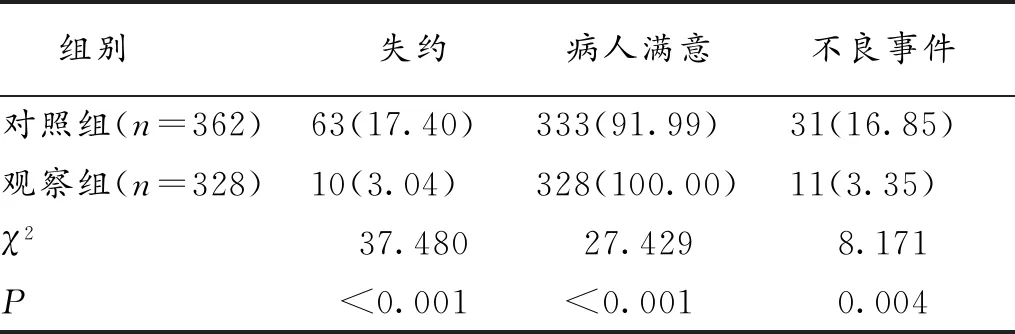

2组病人失约率由17.40%下降至3.04%,不良事件的发生率由16.85%下降至3.35%,病人对医护工作满意率由92%上升至100%,差异均有统计学意义。见表1。

表1 2组失约率、病人满意率、不良事件发生率比较(n,%)

3 讨论

3.1 医护一体化管理模式有利于日间病房流程的优化与管理 医护一体化管理模式是医护双方以专业知识和能力为前提,通过沟通协调,共同为病人决策,双方分担责任,提供医疗护理服务的过程[8-9]。而医护合作模式弥补了传统模式下医患、护患两条平行线,医护工作相对独立、缺乏高效沟通与协作的不足。本文研究与连玉等[10]将医护一体化模式应用在独立收治管理的日间病房的研究结果一致,医生及病人的满意度均得到了提升。

医护一体化管理模式将医生、护士整合成为病人服务的一个整体,将传统的就医模式重建为医-护-患三位一体的工作格局,病人有问题时医护一体化中的任意一人均能解决。在此模式下优化流程实现了服务的集中化与高效率,如术前检查单开立不全时,门诊专职护士审核时可立即发现并现场解决,病人无需再往返医生门诊,甚至出现医生手术或会诊时病人找不到医生的现象。医护一体化模式下的流程优化使病人就诊更顺畅,更有利于日间病房的高效快速运转。

3.2 分阶段有重点多形式的宣教适合眼科日间病房 老年性白内障病人视力、听力、记忆力等有所衰退,由于床位紧张预约时间长,病人更易记错时间,不能按时如约前来接受治疗,扰乱了日间病房的工作计划,浪费医疗资源的同时延误了病人的治疗。纸质版宣教单及宣教二维码等多种形式的宣教为病人提供了更多更便捷的宣教途径及方法,按照手术前后有重点的宣教有利于老年病人记忆,分阶段有重点使日间病人的术前教育、术中管理、术后宣教环环相扣,效果明显。术前3 d通过短信或电话与病人确认住院时间及提醒术前点眼药等,弥补了病人因预约时间长或记忆力差等导致的记错时间,病人的失约率因此得到明显下降。

3.3 医护一体化模式下的流程优化有利于病人安全 医护一体化模式使得医护间信息得到最大程度的共享,沟通渠道和方式更通畅,合作更便捷高效。医护患三方围绕日间手术围术期的要求共同开展手术指征筛查、术前准备、身份核对等工作。流程优化后采用信息化闭环管理身份核对方法,通过术前腕带、手术安全核对单、接病人手术单的三码扫描核对,信息一致方可接走病人,在进行交接病人时核对眼别、手术名称以及交接单的内容等,大大降低了手术眼别标识错误、医疗文件书写缺陷等不良事件,使病人安全得到保障,病人满意度也因此得到了提高。

医护一体化管理模式是眼科日间病房贯彻“以病人为中心”服务理念的管理模式,更有利于流程的优化,增加了医-护-患沟通的有效性,加快了日间手术运作效率,简化了医生的工作流程,提升了医护人员工作效率,更有利于病人安全,降低不良事件的发生,值得在眼科日间病房推广应用。本研究样本仅来自江苏省一家综合性三甲医院,且两组病例时间不同步,对照组在前、观察组在后,结果可能存在偏倚,有待开展多中心、大样本、高质量的随机对照研究。