概念教学:在深根厚植中自然生长

2022-04-28陈莉

陈莉

【摘 要】概念教学是数学教学的重要组成部分,是数学知识的基础,是进行数学思维的基本单位。因此,教师在概念教学中应重视概念的形成过程。以“分数的初步认识”为例,本文通过问题引领,产生概念;直观表征,形成概念;变式融通,深化概念;想象推理,拓展概念;沟通联系,统整概念这五个环节,让概念在深根厚植中自然成长。

【关键词】深根厚植 直观表征 变式融通 想象推理

数学是研究数量关系和空间形式的科学。数学概念是抽象化的数量关系和空间形式,是反映数学对象本质属性的思维方式。学习数学,学生首先需要基于抽象的过程理解抽象的数学概念。“分数”这个概念的产生,在整个“数的认识”这一体系中,对于学生来说,是一次巨大的飞跃。同时,对于小学数学学段内“数的认识”,分数的认识又起到了一个承上启下的作用。如何理解好“分数”这个概念?结合多次磨课的经历,对于“分数的初步认识”这一课的教学,笔者通过聚焦问题打开思维,借助直观丰富表象,从而促使学生对概念形成深度的理解。

一、问题引领,产生概念

师(播放课件):小红和小明要去郊游,把4个苹果、2瓶水、1个蛋糕,平均分成两份,每种食物每人分得多少?

生:每人分得2个苹果,每人分得1瓶水。

师:像这样,把每份分得同样多,我们给它一个名称叫“平均分”,我们在二年级的时候就已经认识了平均分。

师:如果把1个蛋糕平均分成两份,每份是多少呢?

生:半个。

师:“半个”怎么用数来表示?它还能像刚才分苹果那样用2或者1来表示吗?

在学习分数之前,学生的已有经验是知道什么是“平均分”,并且会用“1”“2”……这样的整数来表示“平均分”的结果。因为“平均分”这一概念是学生认识分数的重要基石,教师首先要唤醒学生对“平均分”这一概念的已有认识,接着用“半个怎么用数来表示呢”这一问题,让学生进入了思维盲区,正是这一问,激发了学生认识新知的动力,同时也阐明了分数产生的价值所在,为后续的学习打开了局面。

二、直观表征,形成概念

师:把1个蛋糕平均分成两份,该怎么分呢?请你试着用圆片分一分。

(学生试着把圆片对折)

师:请一位同学上来演示平均分蛋糕的过程。

(学生上讲台把蛋糕图片平均分成两份)

师:像这样把1个蛋糕平均分成两份,这一份就是这个蛋糕的二分之一。(在其中的一份蛋糕上面写上)

师:那么另一份呢?谁能试着说一说?

生:另一份也是这个蛋糕的二分之一。

(师在另一份蛋糕上板书)

师:像这样,把1个蛋糕平均分成两份,每份就是这个蛋糕的二分之一。这个每份既指左边一份,又指右边一份。

(师指导书写)

……

师:想一想,除了蛋糕平均分成两份,每份是这个蛋糕的二分之一外,还有哪些地方也需要用到二分之一?请在小组里交流。

(小组交流)

生1:把1个西瓜平均分成两份,每份是这个西瓜的二分之一。

生2:把1块巧克力平均分成两份,每份也是这个巧克力的二分之一。

……

分数的产生既有现实需要的推力,也有数学内部发展需要的推力。由此出发,分数的定义主要有份数定义和商定义(由此还可以延伸出分数的其他定义)。其中,分数的份数定义(把单位“1”平均分成若干份,表示这样的一份或几份的数)具有核心作用。我们由分数的定义可知,分数本质上是一种数。由于数又是抽象的,学生在已有的学习经验中从未接触过分数,在生活经验中,对分数也接触不多。如何揭开这位“新朋友”的面纱?教师借助直观形象的切蛋糕过程,让“二分之一”这个分数的出现有了着力点,并且通过左边一份是这个蛋糕的二分之一,右边一份也是这个蛋糕的二分之一的反复强化,让学生理解了“只要把1个蛋糕平均分成两份,每一份都是这个蛋糕的二分之一”这样一个比较丰富的内涵意义。同时,教师通过让学生自己去说一说“哪些地方还可以用到二分之一”,进一步丰富了学生对“二分之一”这一概念的理解。但是,由于受到蛋糕的影响,学生的举例仅仅局限在食品。因此,教师还需要进一步抽象、提炼“二分之一”这一概念的本质内涵,让学生真正理解什么是“二分之一”。

三、变式融通,深化概念

师:除了物体中隐藏着分数,实际上,平面图形中也隐藏着分数。

师:请你拿出课前准备的正方形纸,折一折,写一写,按照活动要求完成探索活动一。

(大屏幕出示活动一要求)

活动一要求:

1.折一折:自己想办法折出正方形紙的二分之一。

2.写一写:在正方形纸对应的位置写出相应的分数。

3.说一说:在小组里说一说,你是怎么折出二分之一的?

4.比一比:和小组里的同学比一比,折法一样吗?

(小组互动,教师巡视)

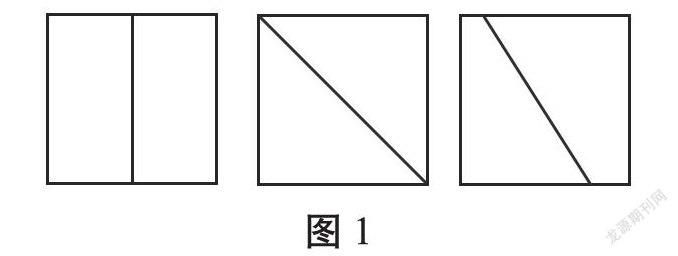

(生汇报交流,结果如图1)

师:为什么折法不同,却都能折出这张纸的二分之一呢?

生:折法虽然不同,但是,都是把一张纸平均分成两份,所以,每份都是它的二分之一。

师:是的,不管怎么折,只要是把它平均分成两份,每份就是它的二分之一。

师:在这张正方形纸上,你还能折出不同的分数吗?请你完成探索活动二。

(大屏幕出示活动二要求)

活动二要求:

1.折一折:自己想办法在正方形纸上折出不同的分数。

2.说一说:在小组里说一说,你是怎么折的?折出的分数是什么?

3.比一比:和小组里的同学比一比,折出的分数一样吗?

4.想一想:为什么同样的正方形纸,折出的分数却不一样?

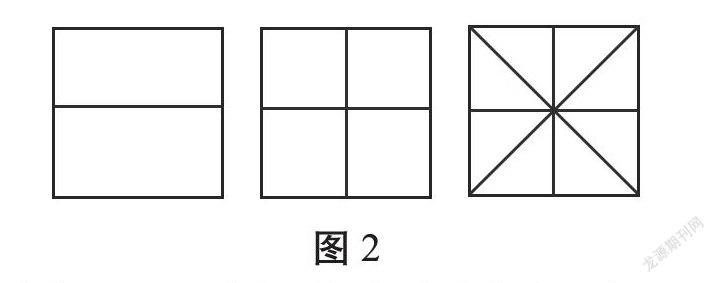

(小组活动,展示研究成果,如图2)

师:为什么同一张纸,折出的分数却不相同呢?

生:因为有的是把正方形平均分成4份,所以,每份就是这张纸的四分之一。有的是把正方形纸平均分成8份,每份就是这张纸的八分之一……

师:虽然是同一张纸,但是,平均分的份数不一样,每份表示的分数也不一样。

理解一个概念,既要认识它的内涵,也要重视它的外延。概念的定义用来揭示概念的内涵,概念的外延主要指概念所涉及的不同对象。学生通过直观表征初步认识分数以后,其实对分数的认识还仅仅停留在具体的物体上。教师通过“除了物体中隐藏着分数,实际上,平面图形中也隐藏着分数”这样的一句过渡语,让学生明确分数内涵的丰富性。教师通过两次折正方形紙的活动,使学生认识到:尽管对象不同,但是,只要是平均分,都可以用分数来表示。其中,在两次折正方形的活动中,“为什么折法不同,却都能折出这样纸的二分之一呢”“为什么同样的正方形纸,折出的分数却不一样”两个指向概念本质的问题引领学生对分数概念进行了深度思考,即不管什么对象,不管怎么折,只要符合分数的概念,就可以用分数来表示。

四、想象推理,拓展概念

师:如果把这张正方形纸继续对折下去,还能得到哪些分数呢?请同学们充分发挥自己的想象,想一想,然后和同桌交流。

(小组交流讨论)

生:我觉得还可以折出十六分之一。

师:你是怎么想的呢?

生(上台演示):对折一次,就是平均分成两份,再对折,打开就是平均分成4份,再对折,打开,就是平均分成8份,如果继续对折,我觉得应该是8×2=16份,所以,我说是十六分之一。

师:是不是十六分之一呢,我们可以继续折一折,看一看。

师(演示对折):虽然折起来有点困难,但是,还是可以折的,我们一起数一数是不是16份。

(验证,果然是16份)

师:按照这样的方法继续推理,再往下折,会折出怎样的分数呢?

生1:应该是16×2=32份,应该是三十二分之一。

生2:再往下折,就是32×2=64份,就是六十四分之一。

……

师:在这张正方形纸上,能不能表示出五分之一呢?也就是说这张纸能不能平均分成5份呢?

生(异口同声):不能。

师:再想想呢?

生:应该可以吧,不过有点难的。

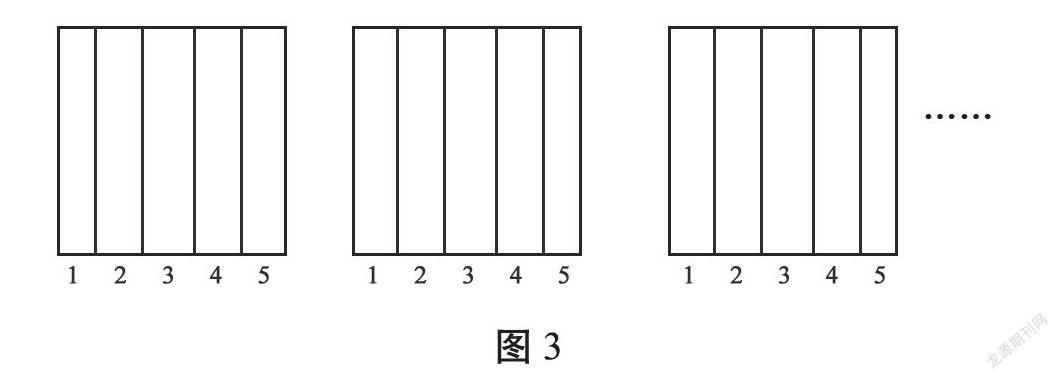

师:是的,这张正方形是可以平均分成5份的,也可以平均分成6份、7份,只不过靠我们手工操作比较困难,但实际上是可以的,我们可以在电脑上演示一下怎么把这样的正方形纸平均分成5份、6份、7份。(见图3)

在上一个环节,学生借助折纸的过程,对分数的概念有了一个初步的认识。但是,这种概念的建立还只是建立在几何直观上,而建立在几何直观上的认识的分数是有限的。教师提出“如果把这张正方形纸继续对折下去,还能得到哪些分数呢?请同学们充分发挥自己的想象,想一想,然后和同桌交流”这个问题,给了学生很大的想象空间,极大地培养了学生的想象力和推理能力,同时给学生提供了一个进一步拓展分数概念的平台,极大地丰富了分数的内涵。教师接着又提出“在这张正方形纸上,能不能表示出五分之一呢?也就是说这张纸能不能平均分成5份呢”这个问题,让学生的思维处于“欲罢不能”的状态。通过教师引领、深度思考,学生的思维更加趋于理性,逻辑性更强,同时,学生对分数的认识更加丰富。

五、沟通联系,统整概念

师:今天这节课,我们主要学习了分数,想一想,什么时候需要用到分数?

生:当我们平均分的时候,得到的不是正好是1个、2个、3个这样的数时,我们就要用到分数。

师:那它和我们之前学的整数有联系吗?有怎样的联系?

生:我觉得分数和整数有联系,首先,一个叫整数,一个叫分数,它们都是数。

师:说得真好,分数、整数都是数,它们都属于数的范畴,但是,它们又有区别,整数只能表示一个物体的个数,当不满一个时,我们可以用分数来表示。

建构主义认为,只有系统化、结构化的知识才便于学生真正理解、掌握和提取。分数对于学生来说是一个全新的概念,它不是独立于已有知识的全新概念,而是与整数息息相关的。它和整数都是数,都是用来表示物体的个数,只是整数是表示完整物体的个数,当不能用整数来表示时,我们就可以用分数来作为补充。教师通过这样的融通整合,有效地促进了学生对分数的理解以及存在的价值的认同。

概念教学是数学教学的重要组成部分,数学概念是数学知识的基础,是进行数学思维的基本单位。因此,教师一定要重视概念的形成过程,通过丰富形式,使学生逐步认识概念的内涵和外延,让概念在深根厚植中自然生长。