醉酒型危险驾驶罪司法适用的困境与路径优化

——基于两省近四年1353份判决书的实证分析

2022-04-27邹雪

邹雪

《2021年最高人民法院工作报告》的数据显示,2020年全国法院审结醉驾等危险驾驶犯罪案件28.9万件,高居刑事案件第一位,远超排名第二的盗窃罪,连续三年成为我国犯罪数量最高的罪名。危险驾驶罪自2011年入《刑法修正案(八)》以来,经历了十余年的学术研究和司法实践探索,仍然存在诸多问题。不同省市在司法裁判时对于醉酒型危险驾驶行为的入罪、出罪及量刑标准不一致,同一地区不同法院之间定罪量刑差异较大,这些问题一定程度上影响到司法审判不公。因此,如何处理好醉酒型危险驾驶罪,做到罪责刑平衡就显得格外重要。

一、醉酒型危险驾驶罪之司法现状

2017年最高人民法院发布《关于常见犯罪的量刑指导意见(二)(试行)》,对危险驾驶罪采取了概括性的量刑指导,并在附则中规定“各高级人民法院应当结合当地实际制定实施细则”。该“意见”施行后,山东省、浙江省、四川省等地高级人民法院相继出台了相关的实施细则,部分省市还以“会议纪要”的形式就危险驾驶罪的量刑进行单独细化规定,导致各地在处理危险驾驶罪时出现了较大差异。区别于以单一地区裁判数据为样本进行分析的方法,本文选取了人口基数相当的山东省某市D区与浙江省某市Y区2018年至2021年1353份判决书进行数据分析。

通过中国裁判文书网检索,对D区2018年至2021年每份“危险驾驶罪”判决书进行数据摘录,将案号、被告人姓名、血液中的乙醇含量、量刑情节、判决结果等内容分类整理到表格中,排除“超载”等其他类型的危险驾驶行为,共有790份醉酒型危险驾驶罪判决书,其中2018年72份、2019年413份、2020年122份、2021年183份。通过同样的方式,整理出Y区563份醉酒型危险驾驶罪判决书,其中2018年205份、2019年201份、2020年132份、2021年25份。通过对每份判决书分析对比,总结出醉酒型危险驾驶罪在出罪、“出刑”及量刑方面的诸多问题。

(一)出罪标准不一

“出罪”在本文中指不构成犯罪或不以犯罪处理。具体的情形包括两种:第一种是《刑法》第13条规定的犯罪情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的情形,理论界多称之为“但书”出罪;第二种情形是指因不符合醉酒型危险驾驶罪的犯罪构成而不入罪情形。通过将D区和Y区1353份判决书中被告人血液中酒精含量与判决的拘役刑期进行汇总,得出如下数据(见表1和表2)。

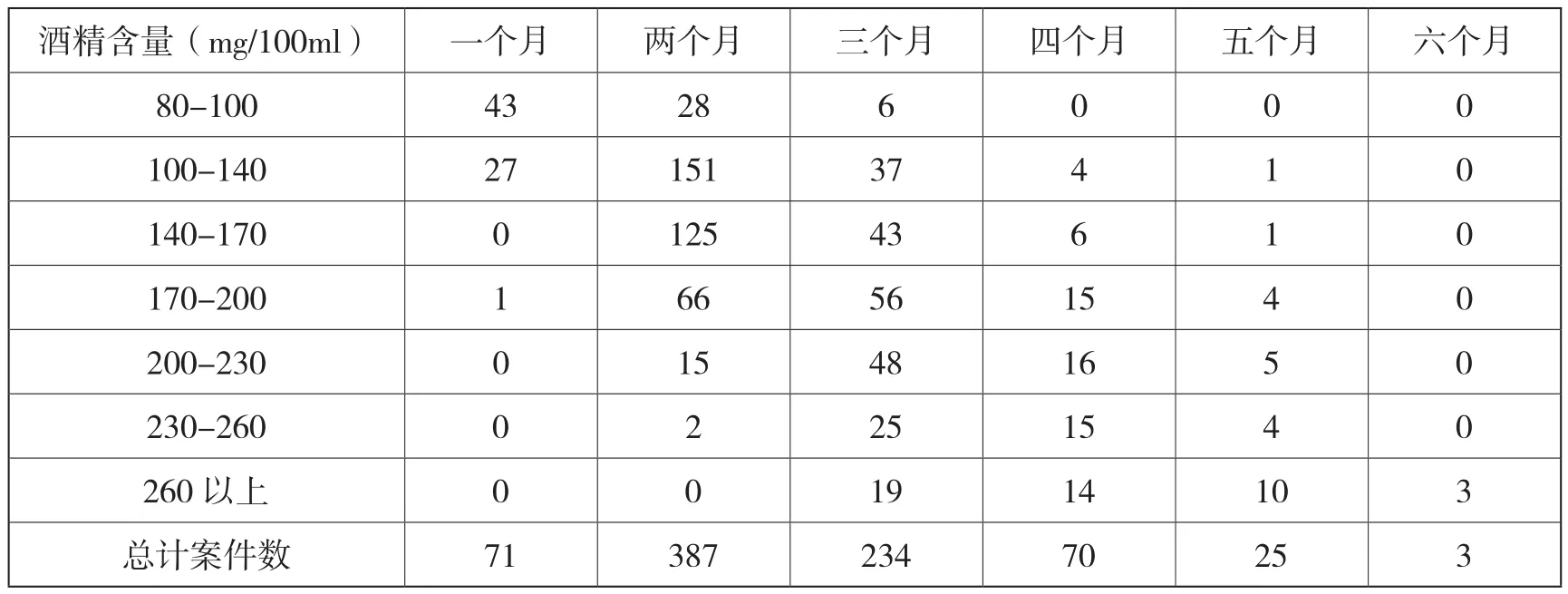

表1 D区被告人酒精含量与拘役刑期对照案件数(单位:件)

表2 Y区被告人酒精含量与拘役刑期对照案件数(单位:件)

对比表1和表2可以得出,D区醉酒型危险驾驶案件被判处刑罚的被告人中,血液中酒精含量在80mg/100ml-100mg/100ml区间的有77件,占该类案件总数9.7%;Y区被判处刑罚的被告人中,血液中酒精含量在80mg/100ml-100mg/100ml的有38件,占该类案件总数6.7%。判决数据能直观反映刑罚裁判的依据,Y区判决案件中血液酒精含量在此区间的案件之所以很少,是因为2011年醉驾被纳入刑法规制以来,浙江省分别于2012年、2017年、2019年出台过三份不同的醉驾会议纪要,其中2019年浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅《关于办理“醉驾”案件若干问题的会议纪要》明确规定,醉酒驾驶汽车,认罪悔罪,酒精含量在 100mg/100ml 以下,且无8 种从重情节,危害不大的,可以认为是情节显著轻微,不移送审查起诉;醉酒驾驶摩托车,认罪悔罪,酒精含量在180mg/100ml以下,危害不大的,可以认为是情节显著轻微,不移送审查起诉。浙江省以会议纪要的形式将醉驾“但书”出罪的情形作出了明确规定,并直接体现在了醉驾案件从侦查到审判的全过程,因此酒精含量在100mg/100ml以下的,判决的案件较少。而处于山东省的D区,没有类似浙江省“但书”出罪的相关依据,通过检索“121309”中国检察网中的不起诉决定书,发现酒精含量在100mg/100ml以下的案件多是以“情节轻微”作不起诉处理,而并非“情节显著轻微”不作犯罪处理。

《刑法》明确规定,在道路上醉酒驾驶机动车,构成危险驾驶罪。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)明确了“醉酒”的标准,即血液酒精含量达到80mg/100ml以上。据此可以理解为,血液酒精含量达到80mg/100ml以上,在道路上驾驶机动车的,构成危险驾驶罪,并没有情节严重或行为恶劣的情节要求。那么,醉酒驾驶的行为是否一律构成危险驾驶罪,还是可以根据《刑法》第13条的“但书”规定出罪,从D区与Y区的司法实践来看,标准掌握不一。

(二)量刑考量各异

1.自首与坦白认定不一

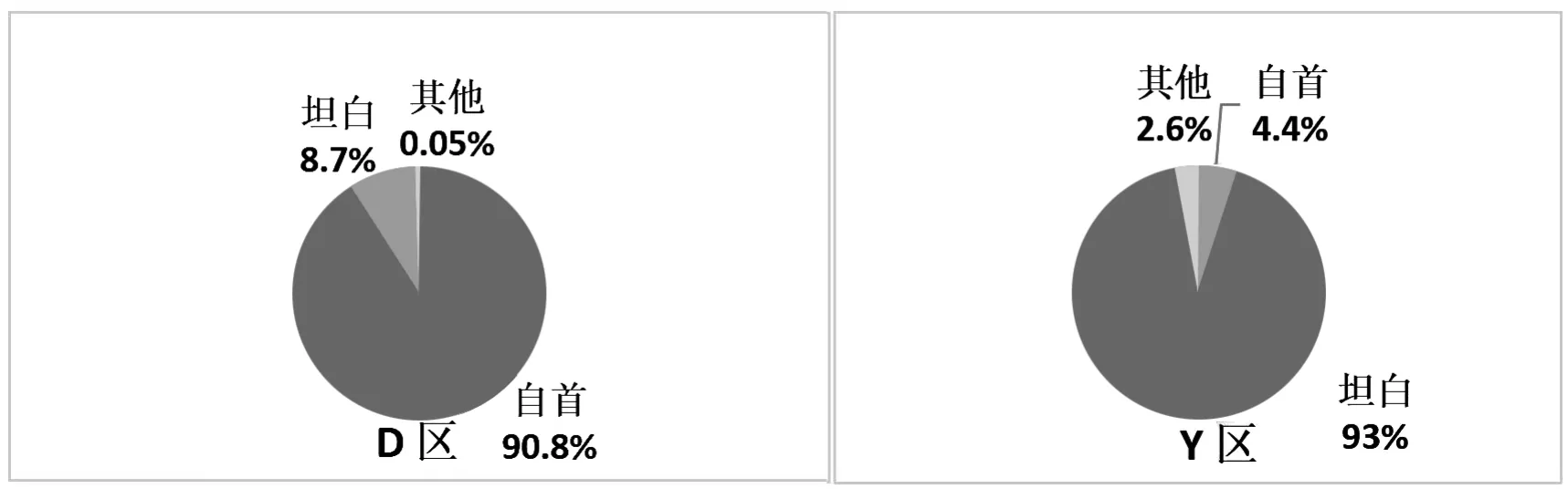

在对1353份判决书进行逐一分析时发现,在自首与坦白的认定方面,D区与Y区存在较大差异。D区2018—2021年790份醉驾案件判决中,引用《刑法》第67条第1款(自首)的有717件,占比90.8%;引用《刑法》第67条第3款(坦白)的有69件,占比8.7%;两款均未引用的有4件,占比0.5%。Y区2018—2021年563份醉驾判决案件中,引用《刑法》第67条第1款有25件,占比4.4%;引用《刑法》第67条第3款的有523件,占比93%;两款均未引用的有15件,占比2.6%(见图1)。

图1 D区与Y区自首、坦白情况对比

随机抽取一份D区醉驾自首判决书,可总结表述为:“2021年10月3日23时许,被告人酒后驾驶**号小型轿车,沿……行驶被交警查获。经鉴定,被告人静脉血中乙醇含量为242.2mg/100m1,系醉酒驾驶机动车。2021年10月25日,被告人经电话传唤主动投案,如实供述其犯罪行为。”该案中被告人被刑事拘留的时间为2021年11月17日。抽取Y区同样情形的判决书,可总结表述为:“2021年1月30日1时7分许,被告人饮酒驾驶至……路段时,造成车辆及隔离护栏损坏的交通事故被民警查获。经现场呼气酒精测试,酒精含量为218mg/100ml,其随即被民警带至医院由医护人员抽血备检。经鉴定,确认被告人血液中的乙醇含量为220.2mg/100ml。”此案中被告人于案发当日被刑事拘留,同年2月5日被取保候审,而2月5日就是判决书落款日期。

由此可以看出,D区在被告人被查获后进行血液酒精检测,血液检测结果出来后会电话传唤被告人到案,之后视情形采取刑事拘留或取保候审的强制措施;Y区是在被告人被查获后进行呼气式检测,随即采取刑事拘留的强制措施,对判处缓刑的被告人会在判决当日释放并变更为取保候审的强制措施。同样是醉酒驾驶被交警查获,因为执法程序的差异导致D区与Y区在自首与坦白量刑情节上产生较大差异。

2.缓刑失衡

从缓刑适用率上分析(见图2),D区2018年缓刑适用率为23.6%,2019年为40.9%,2020年为76.2%,2021年为41.6%,变化较大。关于缓刑适用裁量标准,山东省高级人民法院《关于常见犯罪量刑指导意见(二)实施细则(试行)》规定了八种从严适用缓刑的情形,该实施细则在2018年至2020年未修改,但D区缓刑适用率变化较大。Y区2018年的缓刑适用率为41%,2019年41.2%,2020年55%,2021年56%,变化不明显,主要是因为浙江省2017年和2019年的醉驾会议纪要均明确规定了禁止适用缓刑及可以适用缓刑的情形,标准相对明确,便于适用和掌握。

图2 D区和Y区缓刑适用率

(三)证据规则单一

1.醉酒认定标准以血液酒精检测作为唯一依据

目前的醉酒认定标准,仍采取单一的绝对标准,即血液酒精含量达到80mg/100ml以上,就认定为醉酒。国内很多学者对我国单一的认定标准有异议,莫洪宪教授曾提出,醉酒驾驶中血液酒精含量的多少和人体意识对交通工作的操作控制之间并不存在必然的关系;①参见莫洪宪、杨文博:《刑法修正案(八)危险驾驶罪之具体认定》,载《检察日报》2011年3月14日,第3版。韦春发教授的观点是,不同的人对于酒精的抗性不同,长期饮酒的人在少量饮酒的情况下对认知及控制能力不会造成什么影响,但若进行酒精检测,可能就构成醉酒的标准,因此建议采取综合性的醉酒认定标准。②参见韦春发:《“隔夜醉驾”的刑法教义学解读》,载《研究生法学》2017年第4期。

2.忽视责任要素证据收集

无论D区,还是Y区,醉酒型危险驾驶判决书在论证被告人构成危险驾驶罪时采取的罪状描述方法是一致的。其核心的逻辑都是:经鉴定,被告人血液中酒精含量为……被告人构成危险驾驶罪。而犯罪构成不仅包括构成要件,还包括责任要素,即行为人主观故意与过失。在对1353份判决进行分析时发现,没有一份判决书对被告人的责任要素进行认定和论证,在侦查阶段收集证据时对责任要素更是毫不重视,默认酒精含量达到立案标准就已经构成危险驾驶罪,均未讯问或调查行为人主观上对于醉酒及可能造成的危险状态是何种心态。

对于责任要素的证据是否应该收集,应针对不同的情形作出不同处理。对于认罪认罚的醉酒型危险驾驶罪案件,可以不对主观方面进行详细的分析论证,一方面认罪认罚的同时就意味着被告人对构成犯罪的各个要素均无异议,且愿意接受处罚;另一方面,认罪认罚案件适用的程序多数是速裁程序,而速裁程序的判决书是简化版的判决书,更不需要详细的对构成要件进行论证。但是,司法实践中仍存在一些不认罪的情况,多数判决书在分析论证时对主观罪过形式依然采取的是“避而不谈”或是推定故意的方式认定,不管被告人对责任要素作何辩解,只要酒精含量符合构罪标准,一律推定为主观方面为故意,并按有罪进行判决。

新疆维吾尔自治区哈密地区中级人民法院(2016)新22刑终113号二审刑事判决书就以一审法院忽视对主观方面的认定为由,撤销了一审判决。该判决载明:“上诉人岳某某酒后休息了一个晚上,次日早晨11时许,在交警的指挥下挪动车辆,虽其血液中的乙醇含量刚超过危险驾驶罪的标准,但上诉人岳某某通过一夜的休息,并未意识到自己还处于醉酒状态,交警让其移车时,也没有发现上诉人处于醉酒状态,不具有危险驾驶的主观故意。”对于这类案件,责任要素的分析就有必要性。当然,对责任要素证据收集的前提是明确醉酒型危险驾驶罪的责任要素内容。

二、醉酒型危险驾驶罪的理论基础

醉酒型危险驾驶罪之所以在司法实践中存在诸多困境,一方面因为立法及司法解释有不明确之处,比如,没有明确是否存在犯罪情节显著轻微情形,对于什么是驾驶行为没有准确的界定,对于该罪的责任要素也没有明确的规定;另一方面,各省以会议纪要、实施细则等形式对该罪进行细化规定,较为混乱,部分规定突破了立法原意。除此之外,不同法院以及同一法院不同审判人员对于法律的适用有不同的理解和认定。无论从哪一方面进行原因分析,最终都离不开一个根本,即醉酒型危险驾驶罪的理论基础——抽象危险犯。也就是说,想要解决上述诸多困境,必须把抽象危险犯的问题解释清楚。

实践中有这种探讨,血液酒精含量为81mg/100ml的行为人甲,在道路上驾驶机动车,由于甲的酒量好,这些酒精含量对其操作机动车驾驶的行为影响很小。另一个血液酒精含量为79mg/100ml的行为人乙,虽然酒精含量不高,但属于酒精不耐受体质,喝完酒之后很快就出现心动过速、心律不齐、胸闷、心悸、头晕等症状。很显然乙在道路上驾驶机动车的危险性要高于甲,但是乙的行为最终会被评价为违法行为,不能被评价为犯罪,而甲的行为根据我国刑法的规定就构成犯罪。有的观点认为,这种情况的出现是因为,醉酒型危险驾驶罪在客观方面要求行为人达到醉酒驾驶的标准,而《意见》对于“醉酒”的标准界定为80mg/100ml以上,行为人乙的血液酒精含量未达到构成犯罪的标准。这种理解并没有错,这是《意见》将界定抽象的危险拟制在酒精含量上,是刑法对于危险的一个界定结果,其背后的理论支撑是危险犯的内容,体现了抽象危险犯的立法价值。

因此,抽象危险犯基本问题,是研究醉酒型危险驾驶罪的大前提,也是贯穿和指导本文关于入罪和“出刑”问题始终的理论基础。

(一)抽象危险犯的基本问题

关于抽象危险犯的概念并没有统一的说法,本文将抽象危险犯的特征组合起来进行定义,理解为:抽象危险犯是立法者将某种特定化、类型化的行为拟制为存在侵害法益的危险而犯罪化的情形。

这里需要注意三点:第一,抽象危险犯的行为是一种特定化、类型化的行为。这种行为之所以会被认定为具有很大的危险性而需要入罪,是基于大量的数据统计、实践研究和试验分析等得出的结论,这种行为存在危险的概率极高,因此需要对其进行总结,得出一个类型化的特定的行为模式,在实践中套用该行为模式的时候不应存有较大争议。比如,放火行为、销售假药的行为、醉酒驾驶机动车的行为,这种行为存在较大危险性,单就这一点看,一般社会经验和认知对此并无较大争议。第二,这种侵犯法益的危险性是拟制的危险,采取的模式是先推定后反证,即不需要控诉方去举证抽象危险是什么,但对危险有无是需要判断的。在这一观点上,张明楷教授认为具体案件如果有特别情况,导致行为人醉酒驾驶的行为不存在任何危险,那么就不能认定为抽象的危险犯。①参见张明楷:《刑法学》,法律出版社2021年版,第215页。同时他还以醉酒型危险驾驶罪为例进行分析,如果行为人深夜醉酒,情景又发生在没有行人、没有通行车辆的道路上,由于是不可能造成危险的情形,那么也就不能定罪。笔者认为需要补充的是,虽然特殊情况下需要认定抽象的危险是不是存在,但作为公诉机关不需要证明抽象的危险是什么,也不需要证明抽象的危险存不存在,后一事实的证明责任不应在公诉机关,而是在行为人,那么就应该赋予行为人“反证”的权利,行为人自己拿出证据来证明个案中不可能有危险,从而证明自己的行为不具有违法性,以达到“出罪”的效果,实现司法统一认定与个案之间的平衡。如果行为人提出了“反证”,法官就应该审查和判断行为人的“反证”能否采纳。

(二)作为抽象危险犯的醉酒型危险驾驶罪

醉酒型危险驾驶行为构成犯罪是危险驾驶罪的一种类型,对于醉酒型危险驾驶罪属于抽象危险犯,学界并无争议。第一,抽象危险犯的行为是一种特定化、类型化的行为,从醉酒驾驶的立法表述看,将血液中的酒精含量特定化为80mg/100ml,将行驶的区域特定化为《道路交通安全法》中的“道路”,将驾驶的工具特定化为“机动车”,特定化之后的具体情况并不需要在司法认定过程中作价值判断,也不存在发挥主观能动性具体分析的空间,也正是如此,实践中对醉酒型危险驾驶行为的构成要件判断很少出现疑难问题。第二,醉酒型危险驾驶行为需要对一定的法益造成危险,而这种危险并没有在法律条文的表述中进行描述,没有诸如“足以……危险”“尚未造成严重后果”等字眼,说明这一犯罪行为给法益带来的危险是拟制的危险,不需要构成要件中去论证符合与否,这正符合抽象危险犯的特征。目前,学界通常认为,醉酒型危险驾驶行为的抽象危险是对道路交通安全造成侵害的危险,或者说使道路交通安全处于危险的状态。

三、醉酒型危险驾驶罪入罪路径优化

(一)统一犯罪构成适用标准:构成要件与责任要素

1.明确构成要件内容

醉酒型危险驾驶罪的犯罪构成可以描述为在道路上醉酒驾驶机动车。可见构成醉酒型的危险驾驶罪,必须同时具备“驾驶人达到醉酒标准、驾驶的车辆属于机动车、行驶空间为道路、行为人的行为属于驾驶”四要素,且上述要素必须同时具备、缺一不可。

关于“机动车”的认定难题主要为是否应将超标的电动自行车视为机动车,并按照危险驾驶罪入罪。超标电动自行车通常指的就是电动摩托车和电动轻便摩托车,这两种车型在技术规范上系机动车,应按照危险驾驶罪定罪量刑。

目前,我国对于“醉酒”认定仍采取单一的绝对标准,而大陆法系的德国、日本与我国台湾地区均采取绝对标准和相对标准相结合的醉酒认定方式。比如,德国规定了110mg/100ml的绝对标准和30mg/100ml的相对标准,行为人的酒精含量达到110mg/100ml的绝对标准之后,不用考虑其他因素,直接可以认定行为人符合“醉酒”这一情节;当行为人的酒精含量在30mg/100ml-110mg/100ml的相对标准范围之内,不能直接排除行为人犯罪的可能,需要进行类似人体平衡试验的程序,进一步判定行为人是否醉酒。笔者认为,目前我国采取的先呼气式酒精检测后血液酒精检测,最终以血液中酒精含量作为依据的醉酒认定标准,是现有科技水平下符合中国国情及执法实际的认定途径。我国现阶段虽然无法直接建立相对标准,但是不能否认相对标准的作用,不能排除其适用,可以尝试对相对标准的建立。为控制居高不下的醉驾刑事案件,可探索将绝对值标准提高到100mg/100ml之后,对于酒精含量在80mg/100ml-100mg/100ml之间的,采取人体平衡试验,确定是否达到“不能安全驾驶”的程度,如果达到了该程度,认定为醉酒驾驶,达不到该程度的则列为行政违法行为。

危险驾驶罪中的“道路”适用《道路交通安全法》的有关规定。①参见《道路交通安全法》第119条第1项:“道路,是指公路、城市道路和虽在单位管辖范围但允许社会机动车通行的地方,包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所。”该法将道路交通管理中的道路分为三种:公路、城市道路、允许社会机动车通行的单位管辖场所,并采取不完全列举的方式列举了几个属于“道路”的区域,包括广场、公共停车场。要判断一个通行的区域是不是属于《道路交通安全法》中的“道路”,有三个可以衡量的标尺:一看是不是具备公共通行的基本属性;二看是不是有管辖的相关单位;三看该区域或设施是不是符合汽车类机动车安全通行的技术条件。根据这三个标准,为统一认识、统一裁判,可以将这些区域作以下区分:第一,农村自修自建,可以通行汽车的乡村路,可以认定为道路;第二,允许社会机动车通行的城市开放式生活小区通行区域可认定为道路;第三,机关、学校、单位大院内不通行社会车辆的区域,不属于道路;第四,油区、矿区、林区、景区自建的不通行社会车辆的专用通行区域不认定为道路;第五,封闭式小区,主要指那些只允许业主、与业主有关系、与物业有关系的车辆通行,不允许无关人员、车辆通行的小区,这种小区的通行区域不认定为道路。

关于“驾驶”的认定,主要有“运行说”和“控制说”两种学说观点。②参见李朝晖:《交通犯罪论》,中国法制出版社2018年,第140页。本文倾向于“运行说”,认为驾驶要使车辆产生位移,无论是长距离位移还是短距离位移,车辆只有动了才能产生危险。“驾驶”的认定难点在于三种特殊的驾驶行为认定:第一,进入车内,坐在驾驶座,并未发动引擎。包括两种情形,第一种是醉酒进入驾驶座休息;第二种是进入驾驶座之后开始饮酒。对于第一种,因只有醉酒,车辆未发生位移,不符合驾驶要素;第二种进入驾驶座饮酒,只喝酒没有开车的行为,车辆仍未发生位移。因此这两种情形均不属于刑法意义上的驾驶行为。第二,醉酒坐在驾驶座,发动引擎未驶出即被查获。这种情形下只是做好了驾驶的预备工作,而不能视为驾驶行为本身。第三,在道路上短距离驶出,要么是道路挪车,要么是低速短距使汽车刚发生位移,并未进入正常行驶状态。针对此种情形,笔者认为,由于汽车一旦发生位移,危险状态就随之产生,因此仍属于驾驶行为。

上述分析的“醉酒”“驾驶”“机动车”“道路”,均是醉酒型危险驾驶罪的构成要件,对于醉酒型危险驾驶行为带来的后果即抽象的危险,不属于构成要件要素,是在进行不法分析时的一个环节,属于结果的违法性的分析。

2.明确责任要素内容

危险驾驶罪的主观罪过究竟是故意还是过失,一直是学界争议的焦点。笔者赞同多数观点,认为醉酒型危险驾驶罪责任要素为故意,具体是指行为人对自己酒后驾驶行为持明知故意的心态,对于给公共安全可能带来的危险结果持希望或放任的心态,即对酒后驾驶的行为是故意的,就视为对可能造成的危险也是故意的。

关于认识因素的内容,主要包括三部分:一是行为人只需要认识到自己喝了一定酒,可能处于醉酒的状态;①参见张明楷:《危险驾驶罪的基本问题——与冯军教授商榷》,载《政法论坛》2012年第6期。二是认识到自己正在驾驶机动车;三是对于抽象危险的认识,由于这种抽象的危险是拟制的危险,那么行为人只要醉酒驾驶,必然会触发立法所拟制的抽象危险,因此不需要证明行为人对是否产生抽象的危险存有认识,直接可以推定在可能处于的醉酒状态下驾驶机动车将引发抽象的危险。

关于意志因素的内容,对结果的希望和放任都可以是故意犯罪的意志因素。对这一问题分析清晰后,便可以解决隔夜醉驾的问题。行为人在酒后的第二天,如果尚有不清醒的感觉,却驾驶机动车的,应当将这种尚不清醒状态下的驾驶行为视为放任的态度,那么对其产生的抽象危险也视为放任的态度。但如果第二天行为人感觉彻底清醒,没有醉酒的感觉,在道路上驾驶机动车,那么行为人对自己实际上系醉酒驾驶的行为既不是希望也不是放任,而是过失,就不能按照危险驾驶罪定罪处罚。

(二)明确醉酒驾驶自首的情形:强制措施之前

关于醉酒型危险驾驶罪自首的认定,争议最大的问题是该罪有没有构成自首的可能。有的观点认为,醉酒驾驶被查获根本不存在自首的时间,也就是说实施醉酒驾驶犯罪行为的时间与交警查获的时间重合,因此不存在自首的情形。笔者认为,该罪是否存在自首的可能,虽与交警执法的方式有很大关联,但仍具有理论探讨意义,故倾向于认为存在自首的可能,但需要具体情形具体分析。醉酒型危险驾驶罪的自首仍需要满足“自动投案”和“如实供述”这两个要素。

以最常见的情形为例,行为人在交警设岗排查时被查获,能不能构成自首?有的观点认为,刑法中设立自首的初衷有两方面:一是使行为人停止继续犯罪,改过自新;二是促使侦查机关及时侦破案件。对于此种类型的醉酒驾驶,被查获之后行为人就没有继续犯罪的可能,呼气式酒精测试后会对行为人进行血液酒精测试,鉴定结果出来后证据就基本充足和完备了,如果此种情形认定为自首,有违设立自首的初衷,一定程度上也会导致自首的滥用。②参见曾丹:《醉驾型危险驾驶罪适用自首的几种情形》,载《人民检察》2019年第12期。笔者认为,根据《关于公安机关办理醉酒驾驶机动车犯罪案件的指导意见》的规定,交警查获之后,会先对行为人进行呼气式酒精测试,视情形进行血液酒精测试,经检验驾驶人血液酒精含量达到醉酒驾驶机动车标准的,应当以涉嫌危险驾驶罪立案侦查。但血液酒精检测要求送检3日内出鉴定结果。因此,血液酒精检测结果出来之前属于尚未立案的阶段,可以口头传唤其到指定地点接受调查,有条件的可以对当事人现场调查询问,对犯罪嫌疑人采取强制措施的,应当及时进行讯问。该“意见”还规定犯罪嫌疑人企图自杀或者逃跑、在逃的,或者不讲真实姓名、住址,身份不明的,以及确需对犯罪嫌疑人实施羁押的,可以依法采取拘留措施。也就是说,呼气式检测之后,血液酒精检测鉴定结果出来之前,可不对行为人讯问或采取刑事强制措施,而是电话或口头传唤接受调查,待鉴定结果出来符合刑事立案标准后再采取强制措施,因此这个时候行为人依然有“逃跑”的可能,从而可能影响侦查行为的顺利进行。这个时候行为人主动接受调查,不逃避侦查行为应视为“自动投案”,如实供述后应视为自首。D区判决中认定自首的案件,被告人就是经电话传唤到案并如实供述了犯罪事实,以自首处理符合规定。而Y区判决书93%未按自首处理,与浙江省2019年的醉驾会议纪要有关,该“纪要”规定,呼气式酒精检测只要达到醉驾标准就要刑事立案,并讯问犯罪嫌疑人及采取强制措施,因此一定程度上限制甚至剥夺了犯罪嫌疑人自动投案的机会,导致无法认定自首。

(三)完善轻微型醉驾“出刑”路径:附前提之相对不起诉

本文所指的“出刑”,是指构成犯罪但最终未被刑罚处罚的情形。此处的“刑”可以理解为“刑罚处罚”。“最终未被刑罚处罚”主要有两种情形,一种是犯罪情节轻微,公诉机关相对不起诉;另一种是犯罪情节轻微,审判机关作出免予刑事处罚的情形。

1.醉酒型危险驾驶行为不宜依据“但书”出罪

抽象危险犯的性质排除了对满足本罪抽象危险的行为仍然出罪的可能。根据抽象危险犯的性质,只要个案满足了该罪的犯罪构成要件,其具体的犯罪情节均不得成为否定本罪成立的理由。构成醉酒型危险驾驶罪需要四个要素全部具备,即行为人在道路上、有驾驶的行为、驾驶的是机动车、行为人的血液酒精含量超过80mg/100ml。这四个要素之中,如果按照但书中“犯罪情节”的表述,只有酒精含量有幅度可以衡量,但是如果超过80mg/100ml,就构成犯罪,反之就不构成犯罪。此时不能再说83mg/100ml,这是因为刚刚超过80mg/100ml,属于犯罪情节显著轻微就不构成犯罪。这就导致构罪标准的混乱,我们不能既说83mg/100ml构成犯罪,又说83mg/100ml不构成犯罪。一旦符合构成要件,就视为产生了抽象危险的后果,不存在“危害不大”的说法。

醉酒型危险驾驶行为不可以依据“但书”出罪,不代表没有出罪的可能,可依据不符合犯罪构成出罪。比如,醉酒在车内休息未启动,醉酒驾驶非机动车,在封闭小区醉酒驾驶机动车。除此之外,还有一种情形目前尚未得到司法实践认同,但笔者认为也可作为出罪依据,即行为人提出有效“反证”足以推翻抽象危险。抽象的危险作为一种犯罪后果,虽不是构成要件要素,但是违法性分析的环节,属于论证犯罪构成的一环。危险驾驶罪是抽象危险犯,抽象危险的存在不需要司法机关去证明,醉酒驾驶机动车这一类型化的行为只要产生,就视为存在抽象的危险。但这种立法拟制在于免除司法机关的证明义务,并不能禁止个案中的行为人享有“反证”的权利。反证制度的建立,就是给予行为人一个证明的权利,证明的内容是其在个案中的行为不存在危险,如果行为人可以提出证据证明,经司法机关认定后,可以不符合违法性为由进行出罪处理。

2.醉酒型危险驾驶行为不宜一律“入刑”

在酒文化底蕴深厚的我国,醉酒和驾驶这两个行为单独来看,都是大众行为,但不可否认的是,醉酒驾驶对道路交通安全的威胁毋庸置疑。为了降低直至消除这种危险,刑法将醉酒驾驶的行为认定为犯罪行为,而且采取了抽象危险犯的认定模式。在本罪的规制上,司法面临两种选择:一种是进行重刑治理,既然入罪了就一律判处刑罚;另一种是循序渐进,对轻微醉驾行为先入罪,然后给予“出刑”处理。多数司法机关为了便于操作统一标准,采取第一种处理方式,笔者倾向于采取第二种处理方式。

符合醉酒型危险驾驶罪犯罪构成的应一律入罪,但不必一律入刑。2021年全国“两会”之际,全国人大代表、全国人大宪法和法律委员会副主任周光权教授提出了一份《关于修改醉驾犯罪标准,有效减少社会对立面的议案》,议案指出每年30万余人打上“罪犯”的烙印,使数万家庭陷入窘境。长此以往,无论对于国家、社会还是醉酒驾驶者个人来说,都是巨大的损失,属于司法和个人的“两败俱伤”。

“出刑”的前提是“犯罪情节轻微”,综合浙江省、四川省、陕西省、上海市、重庆市等地的醉驾量刑文件,建议对于“犯罪情节轻微”可采取“正向条件”加“反向限制”的方式进行明确,即血液酒精含量在X mg/100ml以下,且无从重情节的,可以犯罪情节轻微为由不起诉或免予刑事处罚,以达到“出刑”的目的。在规定从重情节的时候,可考虑无证、造成轻伤以上后果、高速公路上驾驶、逃跑、抗拒检查、曾因酒驾受过处罚等要素。此外,这些从重情节亦可以规定为从严或禁止适用缓刑的情形,以保持较为均衡的缓刑适用率。

3.现有的“出刑”路径及缺陷

现有“出刑”路径共有两种:一是审查起诉阶段的公诉机关不起诉;二是审判阶段判决免于刑事处罚。D区和Y区1353份醉驾判决无一例免予刑事处罚的案件。判决免予刑事处罚虽然作为醉驾“出刑”的路径之一,但是这种方式“出刑”的可能性极小。

与判决免予刑事处罚的不常见相比,自醉驾入刑以来,各地检察院多是以相对不起诉制度实现醉酒型危险驾驶罪的“出刑”。综合考虑被告人的血液酒精含量、被告人驾驶的机动车的类型、醉酒驾驶时的速度、是不是造成交通事故、是不是认罪悔罪等情形来决定是否作出不起诉决定,为醉驾案件“出刑”开辟了一条实质、高效、可推广的路径。但目前的相对不起诉制度存在一定问题,对行为人不起诉之后,司法机关无法对其进行惩罚和约束,行为人付出的代价太小,行为人所承受的惩罚有限,不利于打击犯罪目的的实现,因此有必要在此基础上探索完善新的“出刑”路径。

4.附前提之相对不起诉

附前提之相对不起诉并不是一种法律规定的现有制度模型,是一种为相对不起诉制度附加前提条件的制度模型探索。简言之,就是行为人只有完成公诉机关不起诉设定的前提,才能取得不起诉的资格。

第一,在前提设置上,可要求行为人写悔过书、保证书,有被害人的积极向被害人道歉。从正面分析,刑罚的特殊预防功能就是防止犯罪的人再犯罪,用刑罚的威慑和教育感化功能,使犯罪的人真诚悔罪,认识到犯罪的危害,强化对法律的忠诚信仰,从而不再犯罪。为相对不起诉设置悔过的前提,从而使非刑罚的处罚方式能达到特殊预防的目的,最大化的实现法律效果和社会效果的统一。从反面分析,如果行为人仅是犯罪情节轻微,没有悔过的意思,对这种行为人“出刑”并不符合“出刑”的前提和目的,那么就更要设置程序和条件促使行为人真诚悔罪。在前提设置上,还可要求完成一定工作量的社会公益服务。比如交通协管、禁酒驾宣传等,监督公益服务执行的机关可以是外包的第三方社会服务机构,也可以是街道或社区工作人员。

第二,达不到前提设置的要求时,应明确不对行为人作出不起诉决定。既然为相对不起诉设置了前提条件,就理所应当的明确达不到条件时的不利后果。附前提的意义就在于,当完成前提条件时准予相对不起诉,未完成就不能准予相对不起诉,这也是对认罪悔罪及公益服务的激励和督促。

(四)突破现有证据规则:设置反证制度

前文所述,醉酒型危险驾驶罪的抽象危险结果,在犯罪构成中并非事实判断的构成要件要素,而是需要在违法性分析时进行价值判断。抽象危险犯要求有危险的存在,当然也要对危险进行判断,由于抽象的危险是拟制的危险,不需要控方像对传统的实害犯那样开展繁琐的举证工作,①参见周光权:《论通过刑法减轻控方责任——兼及刑法与刑事诉讼法的协调》,载《河南省政法管理干部学院学报》2007年第5期。进行价值判断时不需要公诉机关去论证或举证这种抽象的危险是什么、是否存在,直接可以进行下一步责任要素的判断。但立法在拟制的时候,并不能概括现实中的一切状况,会存在个案的偏差。为了在维护立法拟制的同时弥补个案偏差,建议设置反证制度,允许行为人提出反证。反证的目的是提出行为不存在抽象危险,将这一待证事实提交法官查明,由法官进行判断,得出结论,若法官查明事实后认为行为人的行为没有抽象的危险,行为人就可以出罪,反之要承担举证不力的法律后果。

1.反证的内容

反证的内容,是要解决证明什么的问题。笔者认为反证是要证明立法拟制的这种危险不存在,也就是说行为人虽然符合醉酒型危险驾驶罪构成要件,但其行为不会产生侵害道路交通安全的危险。这需要解决三方面的问题:一是判断的素材是什么?二是判断的时间节点是什么?三是判断采用何种认知标准?

针对第一个问题,应当以证据体现出来的“行为时行为人认识到的内容”为素材来判断行为人所述是否属实。比如,在对外开放的停车场,甲深夜三点醉酒后叫了代驾,在停车场门口等候,甲将车从停车场单行的道路开出来到停车场门口,甲上车前环顾四周,停车场空无一人。这个案例中,行为人如果提交了停车场明显的单行标志、停车场深夜三点的监控、代驾订单、代驾司机的证言等证据,法官就应该根据行为人提供的相关证据查明“行为人所述自己知道这个停车场是单行道是否可信”“其进入车内之前环顾了四周确认没有人是否真实”“代驾在门口等候是否真实”等内容,从而认定行为人的行为是否产生抽象的危险。

针对第二个问题,判断的时间节点应是法官事后以当事人视角对行为人进行“事中判断”,也就是判断行为人醉驾时的行为是否有抽象危险,而不是事后综合各种信息以“上帝视角”感知来龙去脉。

针对第三个问题,应采取一般社会大众的认知标准来判断,而不是以行为人的认知为标准。行为人标准是以行为人本人的经验和知识水平为基础判断的,行为人认为不存在抽象危险那么就否认抽象危险的存在,这种标准显然不可用。一般社会大众的标准,要求具有正常辨别能力和判断能力的人以他们的认知标准去判断抽象危险是否存在。

综上,抽象危险的判断要基于行为人行为时认识到的事实,以一般社会大众的认识标准判断行为人抽象危险是否存在。

2.反证的程序

根据刑事案件的办案流程,发现犯罪行为之后,先由侦查机关侦查,移送审查起诉之后,由公诉机关审查起诉,最后由审判机关进行定罪量刑。那么,当行为人认为自己的个案行为不存在危险时,从侦查阶段就可以提起。但是,为了防止侦查权不当行使,侦查机关认为不构成犯罪的,应向公诉机关提交不起诉意见书,由公诉机关对因反证不移送审查起诉的案件进行审核,审核通过的可不进入诉讼阶段。若在侦查阶段未采纳反证的证据,在审查起诉阶段,行为人依然可以向公诉机关提起,案件进入审判程序之后,也可以向审判机关提出。