智能司法裁判的人机协同机制探索

2022-04-27石磊

摘 要:智能司法裁判的目的在于实现同案同判,保障司法公正和效率。人机协同机制作为一项系统化制度,其秉持的科技与人文融合的理念能够满足智能司法裁判“尊重司法价值”“培养混合思维”“坚持人工智能工具论”的理论要求。目前,智能司法裁判实践中尚存在人机脱节的技术障碍,具体表现为数据来源不足且质量欠缺、算法设计不完善且缺乏领域性、场景应用效果有待改善等,急需人机协同机制的调和与规制。在智能司法裁判人机协同机制构建过程中,应坚持以人为本、技术可靠的基本原则,完善相关法律,明确基本制度框架;设置专业机构,统筹资源;建立丰富多元的法律数据库;加强算法设计中技术知识与法律知识的整合;规范使用应用场景;以形成自上而下与自下而上并存的双向人机互动生态。

关 键 词:智能司法裁判;人工智能;人机协同;工具主义

中图分类号:D916.2 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2022)04-0075-10

收稿日期:2021-10-11

作者简介:石磊,复旦大学法学院博士研究生,研究方向为计算法学。

引 言

欧美国家对于智能司法裁判普遍持消极保留的观点,即大数据和人工智能的法律应用范围和程度应受严格控制。如法国于2019年颁布《司法改革法》,禁止针对诉讼参与人和司法人员进行大数据分析;[1]美国则将信息技术主要运用于司法行政管理和有限的量刑评估等非实质性领域。[2]这种谨慎态度和有限尝试正是基于智能技术介入司法裁判有对传统司法价值产生异化或消解的风险,[3]如人工智能裁判系统往往通过计算相关性得出结论,并无价值判断能力,极有可能危及个案正义和司法公信力。而且,目前图谱构建、情节提取、类案识别、模型训练、量刑预测和偏离度测算等开发路线均存在技术障碍,这也使得裁判辅助系统输出的结果并不理想。[4]大数据时代,如何在维护司法价值的前提下充分发挥前沿技术的优势,已成为智能司法裁判研究的核心问题之一。

在我国,随着大数据技术的快速发展,人工智能技术不断取得突破,智能司法裁判的议题逐渐升温。《国家信息化发展战略纲要》和《新一代人工智能发展规划》均将智慧法院建设作为国家信息化和社会治理战略的重要内容。《最高人民法院关于加快建设智慧法院的意见》明确指出,要利用计算机的深度学习能力和类脑智能推理来挖掘法律知识,以“满足办案人员对法律、案例、专业知识的精准化需求,促进法律类案同判和量刑规范化。”实践中,各试点地区纷纷将智能辅助裁判系统作为具体的开发对象,如北京的“睿法官”系统、上海的刑事案件辅助办案系统(以下简称“206系统”)、浙江的“智慧法院”、苏州的“智慧审判苏州模式”等,智能司法裁判俨然成为未来法治发展的“必修课”。

学界针对智能司法裁判的研究在总体性、反思性的理论建设以及风险预判等方面已渐入佳境,但对于具体场景适用问题,有建设性的理论阐述和制度探索尚显不足。[5]特别是既有研究对于智能司法裁判的技术障碍和伦理风险虽有较多论述,但智能司法裁判的目的是什么,“技术赋能”究竟要提升何种能力、其法理定位又是什么等基础性问题并没有得到详尽的回答,在理论基础的探索上仍有进一步深化的空间。而且,人机协同是技术与人文的融合,其所具有的可欲性与智能司法裁判中法官参考计算结果作出判决的基本应用逻辑相契合,理应成为解决当前制度构建难题的重要突破口。然而,虽有部分研究基于司法的独特性和技术的非情感性提出应构建人机协同机制,但对于如何建设缺乏较为全面、系統的论述。[6]基于此,本文尝试以智能司法裁判为切入点,就人机协同机制的制度内涵、运行逻辑和具体形式展开探索。

一、“道”与“术”:回应智能司法裁判理论要求的人机协同机制

智能司法裁判的根本目的在于追求公正、效率的司法价值,而人机协同强调人类与机器的良性协作,能够在保障司法基本价值的同时促进技术对司法裁判的强化作用。可以说,人机协同机制作为“术”(制度建构),其理念、逻辑有效回应了智能司法裁判的“道”(法理基础)。

(一)智能司法裁判的“道”

⒈正当性。智能司法裁判的正当性来源于对司法公正、效率的价值追求。从科技与法律的一般关系来看,基于人的认知局限,法律实践往往需要借助先进科技来加深对社会行为与结果之间的因果关系的理解,提高事实发现能力,从而强化法律规范社会行为的能力,促进社会正义。[7]大数据和人工智能技术的功能供给可以提高办案效率,拓宽裁判思路,减少裁判恣意性,满足多元的价值需求。具言之:一方面,智能司法裁判能够促进司法公正。司法公正意味着诉讼当事人的公平审判权,司法裁判的一致性是法律结果可预见性的基本要求,诉讼当事人在类似的案件事实中应适用并获得相近的判决结果。然而,司法实践中仍存在“同案不同判”的不公正现象,部分刑事案件也存在量刑不规范、不均衡和不合理的情况。[8]大数据和人工智能则可以发挥抑制司法裁判恣意性的重要作用。如“206系统”的“量刑参考”功能能够以“法定刑、基准刑、宣告刑”三个量刑维度进行数据标注,从海量的历史裁判文书中提取法定量刑情节、酌定量刑情节和相关历史影响因素,形成数据样本库,构建量刑预测模型,为法官量刑提供参考,起到规范量刑、减少量刑偏差和量刑失衡的作用。[9]另一方面,智能司法裁判能够提高司法效率。从办案效率来看,光学字符识别技术与自然语言处理技术、视觉识别技术、图像分析技术相结合,可以帮助法官快速查找和发现证据间的关系及矛盾,极大地提升了司法文书和证据材料数据化导入和识别的效率。如“206系统”的证据链和证据审查判断功能在盗窃案件中为办案法官有效节约了约三分之一的梳理时间;[10]类案推送、裁判预测和偏离预警功能为法官决策提供参考结果,加快了决策进程;裁判文书自动生成功能减少了法官编辑文字的时间。从经济效率来看,在民商事诉讼中引入的基于法经济学理论开发的算法甚至能够预测裁判结果的成本经济效益,这就为法官作出有利于提高社会福利的裁判提供了参考。

⒉合理性。欧美国家研发的“法律专家系统”是按照规则主导的符号主义来设计智能技术介入司法的一种尝试,但由于规则和情节之间的组合数量不计其数,需要大量人力来进行规则区分和事实选择,不具有可行性。20世纪末,统计主义在自然语言处理效率上的突破使其逐渐取代了传统的规则主义设计路径。[11]如今,智能司法裁判所依赖的机器学习虽说是联结学派的产物,但其本质上仍是统计主义路径的延伸,是一种对于结构化数据和非结构化数据进行挖掘,通过概率计算和比较不断改变神经元的连接从而获取事物认知的过程。[12]因此,这种“大数据智能”实质上反映的是一种研发和应用过程中的数据思维。正如“大数据之父”舍恩伯格所言,大数据带来的最大变革是一种思维的变革。[13]在我国,研发团队在开发智能司法产品时遵照的也是一种“大数据智能”的技术逻辑。[14]当然,智能司法裁判所追求的是司法价值,法律规则依然是最高准则,由技术驱动的智能司法裁判自然离不开规则主导的法律思维。数据思维与法律思维相结合,应以法律思维为引导、数据思维为补充。在大陆法系国家,法律思维体现为以法律规则为逻辑起点找出事实间的因果关系,将事实因果作为小前提以演绎的逻辑得出裁判结论。也就是说,司法裁判本质上是追求符合规则且实质正确的结果并对其采取因果说理的活动。[15]这种因果性是目前人工智能技术所无法提供的。尽管大数据分析能够从海量数据中快速找出人类无法察觉的事物规律进而为智能司法裁判提供参考,但基于大数据的智能司法判决本身也带有数据思维追求相关性的特点,[16]并非基于因果推断,而是根据统计原理找到相似度概率最高的匹配对象并予以输出。表面上看,智能司法裁判中法律思维的因果性与数据思维的相关性产生了冲突。实际上,数据思维并非完全放弃了因果性,相关性亦是判断因果关系的必要条件之一。“大数据智能”通过提供相关性的信息让人更快地发现那些容易被忽视的因果关系,[17]从这一角度来看,两种思维完全可以达成统一。

⒊合法性。智能司法裁判的法律定位是辅助司法更规范、更有效地进行实践,这一合法性要求来自于法治的基本原则和人类社会的伦理规范。换言之,只有在工具主义的意义上,智能司法裁判才具有合法性,一方面,在我国,独立公正司法是依法治国的基本要求,法官居中裁判,兼听两造,不受他人干预,独立作出判决。《中华人民共和国宪法》第一百三十一条规定:“人民法院依照法律规定独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。”《中华人民共和国法官法》第七条规定:“法官依法履行职责,受法律保护,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。”若人工智能的裁判预测成为裁判的主要依据或强制性遵依要素,必然会干扰到法官的独立判断,这就违反了现行法律体系的价值基础,从而使智能司法裁判丧失了实证法上的合法性。另一方面,智能司法裁判在技术上仍处于弱人工阶段,无法实现类似法官的复杂思考。数据驱动的经验主义逻辑既不能完全发现事实之间的因果关系,也无法对纠纷中的违约、违法行为以及裁判后的个体效果与社会影响进行价值判断,容易使司法裁判陷入过度形式化的桎梏,化约人的复杂性,尤其会忽视人类的情感和伦理因素。加之在我国司法传统中,情理判断向来有着深刻的决策影响力,[18]而公众也普遍欣赏和期待合情合理合法的判决。如果司法判决丧失伦理性,那么司法体系和国家法律将会面临社会信任危机,而司法权威也将无从谈起。[19]可见,智能司法裁判要满足道德合法性,必须以一种受控制的工具主义姿态出现。事实上,在我国推行智能司法裁判试点过程中,各类规范性文件都明确了人民法院和法官的主导地位,并且强调人工智能技术的辅助性地位。如《人民法院信息化建设五年发展规划(2019-2023》提出:“审判业务需要全面实现网上办理,实现全程留痕和实时動态监控,通过案例参考等方式辅助法官提高裁判文书说理水平、助推裁判标准统一。”这里的“辅助”“助推”等表述直接点明了智能司法裁判的工具性导向。

(二)人机协同机制的“术”

“人机协同”这一概念最早出现并实践于飞机驾驶领域,是一种实现人类与科技相互融合、以提升任务执行效率为目的制度设计理念,当前已普遍出现在教育、汽车驾驶、新闻传播等研究之中。[20]人机协同的核心特征是以人为本,在机器与人的协作过程中增强人的各项能力。在开放的复杂巨系统(如人脑系统、社会系统等)下,人机交互或合作系统是系统科学与人工智能相互沟通的产物,由人、专家和智能机器三个子系统所构成,可以综合集成知识并实现认识飞跃。[21]具言之,在人机协同系统中,计算机负责数据计算、简单推断和结果预测工作,而使用者负责设定任务并根据计算结果作出最终决策,重点在于发挥人的创造性和灵活性,高效解决复杂问题。[22]人机协同机制是在多场景、多功能、多层次和多主体上实现人机协同的制度体系,是政策、理论、研发和实践之间相互沟通与衔接的“中间桥梁”,其针对的是从系统设计到系统应用的一系列过程,而非单纯的技术应用环节。以智能司法裁判系统为例,多场景指的是证据审查判断、类案推送、裁判预测、偏离度预警、文书自动生成等多项涉及事实判定、法律推理和结果裁定的业务场景;多层次指的是目标确定、架构搭建、数据采集、算法设计、模型训练、上线应用、升级反馈以及监督评价等一系列系统研发、使用和改进流程;多主体主要是指技术专家、法律专家和诉讼参与人等与智能司法裁判系统存在互动的群体。

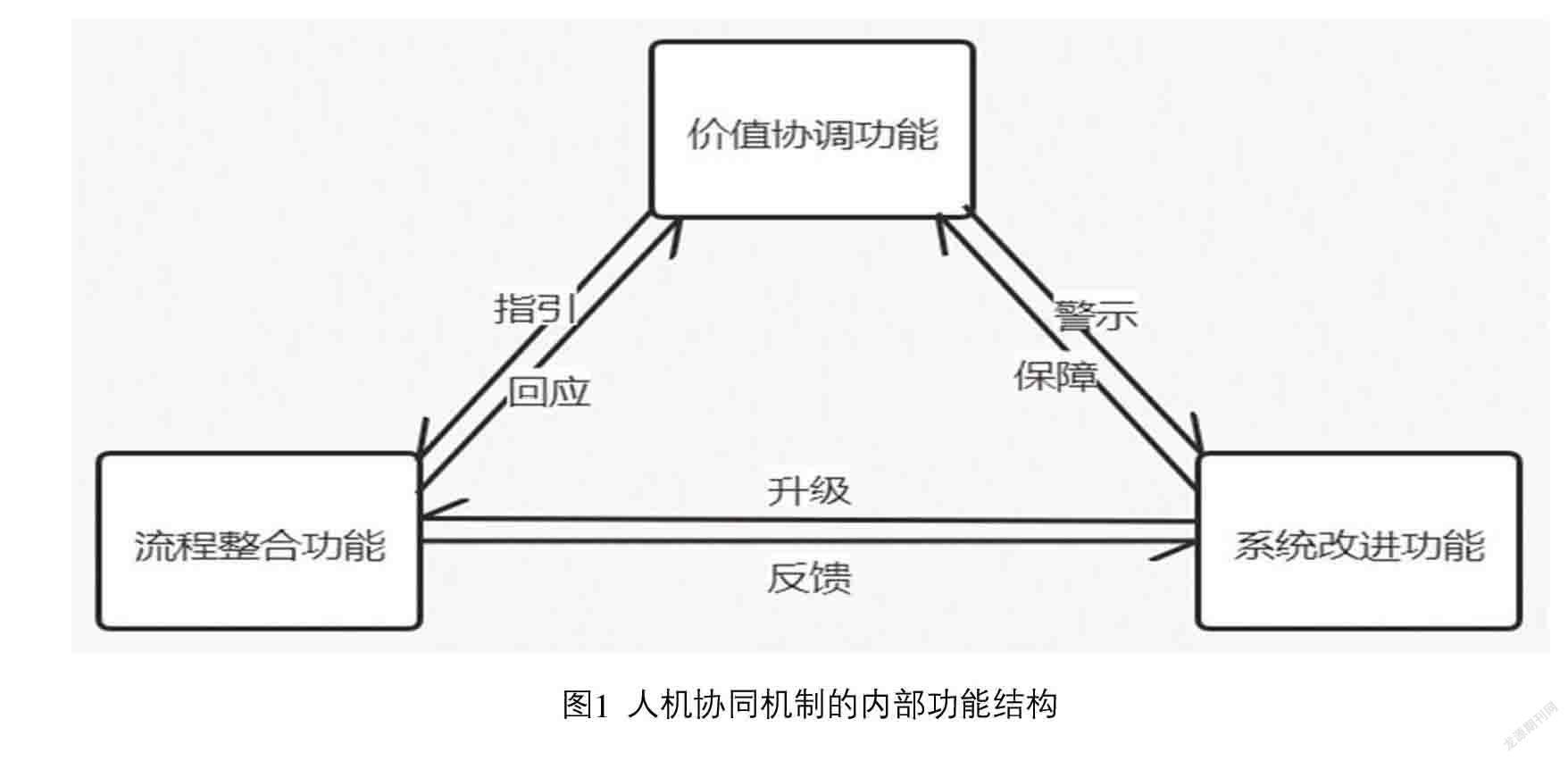

作为系统化工程的人机协同机制具备三大功能,即价值协调功能、流程整合功能和系统改进功能。三者之间相互推动(见图1)。就智能司法裁判系统的人机协同机制而言,价值协调功能在于平衡公平、正义和效率的司法价值,同时协调价值理性与技术理性,并对流程整合功能和系统改进功能提供价值目标指引和价值偏离警示;流程整合功能在于将司法目标选择、智能裁判系统开发、系统应用和反馈机制构建成完整互通的运行链,使程序设计员、法律专家、司法人员以及诉讼当事人有序参与到整个系统流程中,以回应价值需求,并为未来升级改进提供经验反馈;系统改进功能主要在于为智能司法裁判系统提供漏洞修复和迭代升级,防止价值偏离。可以说,人机协同机制的三大功能与追求司法价值、提倡混合思维、坚持技术工具主义的智能司法裁判理念有着高度的契合性。

二、“症”:我国智能司法裁判面临的困境

目前,智能司法裁判主要在数据、算法和场景三个方面存在阻滞,“症状”为技术障碍和规范失位,其根源在于工具理性与价值理性之间的失衡。

(一)数据质量难以保证

法律知识本体库和知识图谱构建都依赖于数据资源的大量汇聚,才能为情节提取、类案识别、模型训练提供知识基础。可见,高质量、大规模的数据是高拟合度模型的必要条件,是证据审查判断、类案推送、裁判预测和偏离度风险预警等功能准确、高效发挥作用的前提。然而,目前法律领域数据在体量上明显不足,难以保证“量”和“质”。一是数据来源仍以裁判文书为主,种类有限,导致机器提取的案件信息不够充分和全面。如“206系统”的大数据资源库虽然有九类子库总计2000余万条数据,但裁判文书这一类子库中就有1600万条数据。[23]二是单一种类的数据无法做到全样本收集。即便在强制文书上网的规定下,中国裁判文书网作为我国最大的裁判文书数据网站,其收纳的数据也只有实际裁判量的一半左右。[24]三是数据真实性和规范性欠缺。一方面,案卷内容无法全面数据化,如法官个人经验、审判委员会的讨论与决策等;另一方面,原始数据需要经过人工标注才能得到有效识别,但在标注环节尚缺乏统一规范且存在化约信息量、扭曲事实的风险。如在智能司法裁判系统证据审查判断功能中一直提倡的“要素式情节提取”,就出现过消解事实的复杂性从而导致结果偏差的问题。

(二)机器学习算法存在缺陷

在智能司法裁判系统技术研发上,目前常见的做法是将通用大数据和人工智能技术平移至司法领域。然而,由于法律数据和司法裁判思维有其特殊性,简单移植的效果并不理想。一是法律数据主要以文字、图像等非结构化数据的形式存在,具有多变性,裁判文书虽有统一格式但每个法官的表述方式和用词习惯也不尽相同,这大大增加了基于一般语料训练而得的通用自然语言处理模型的辨析难度。二是在经验提取过程中,以归纳逻辑为主的机器学习算法与法官的裁判思维存在一定错位。受限于数据本身的局限性,智能司法裁判系统往往会忽视生活经验、道德判断等潜在的经验考量,难以完整地模拟人类的经验知识。司法实践中,就有部分办案法官指出类案推送的准确率不足,甚至令人失望。[25]三是机器学习在数据关联上有“算法歧视”之嫌。在大数据文本挖掘过程中,文本识别需要确定特征向量,虽然人工亦可确定特征向量且能刻意排除歧视性要素,但因其效率太低,故往往由机器学习的自动聚类方式来完成。[26]而机器为追求最高准确度会把性别、财富、民族、信仰等带有歧视性的信息纳入分类和预测模型,由此被告人极有可能会因法外因素遭受不公正的处罚。四是算法黑箱的不可解释性。“大数据的运作是在一个超出我们正常理解的范围之上的”,[27]智能司法裁判系统的证据审查、裁判预测等功能在运行机理上同样存在难以解释的地方,这种算法黑箱会影响到当事人或被告人的知情权,以至于其无法进行有效的质证和答辩,相关合法权益也无法得到充分保护。

(三)场景应用中的人机矛盾

一方面,由于缺乏解释新问题的能力且缺乏创造性的价值判断,智能司法裁判系统的适用范围具有局限性。智能司法裁判系统的推断依据是历史数据,面对以前从未发生过的问题其无法得出合理预测。而且,从统计学的角度看,几乎所有基于历史数据的统计模型都存在一定误差,特别是那些被模型认为是“极端值”的罕见案件,结果的误差可能会更大。基于此,有学者断言,人工智能法律推理的任何现有关系模型都不能恰当模拟司法裁量权的使用。[28]另一方面,智能司法裁判系统有冲击法官独立审判权的风险。如在量刑预测和风险偏离度预警模块的使用中,部分地区要求办案法官如果不遵照系统的结果裁判,须向审判委员会或相关监督机构进行详细说明。[29]这种强制性适用和过度监督不仅会使法官产生心理锚定效应,认为依据机器裁判就是对的,甚至会使其出于风险规避的考虑避免作出不同判决。笔者认为,上述现实问题产生的主要原因应归结于人机之间的紧张关系。一是智能司法裁判系统在实践中缺乏专门法律法规的指引和国家专门机构的指导,导致各地之间数据互通和经验交流不畅,难以形成深入的开发态势,甚至出现资源浪费现象。二是目前智能司法裁判系统的技术研发模式为技术外包,即由人民法院提出研发项目及其子项的要求,科大讯飞、华宇元典等法律科技公司负责技术开发。但研发过程中由于人民法院专业知识不足,在数据抽取、算法选择等开发环节无法提供有针对性的建议,导致系统难以达到预期效果。三是部分一线法官因对智能裁判系统的功能和机理缺乏理解而存在抗拒心理,且系统时常出现的技术故障也令一线法官对其极不信任,这一定程度上使国家战略和法官实践呈现出“热”与“冷”两种相反面向。[30]

三、“方”:构建智能司法裁判人机协同机制

针对目前弱人工智能阶段的司法裁判辅助系统,笔者勾勒出智能司法裁判人机协同机制模型(见图2),希冀其能成为化解智能司法裁判阻滞的“良方”。

(一)完善基本法律制度,加强专门机构建设

只有明确智能司法裁判的法律定位,才能使相关制度的讨论和建设向纵深发展。智能司法裁判的实践价值无法消解工具滥用和误用所带来的风险是目前学界合法性争论的核心焦点,如威胁道德主体性、干预法官审判权、归责模糊和损害程序正义等。事实上,功能和风险并非不可调和,一旦法律体系对此作出统一回应,那么合法性问题就会迎刃而解。一是采取设立新法或修正訴讼法的形式确定智能司法裁判的法律地位和基本原则。无论立法还是修法,都应坚守以人为本、技术可靠的基本原则,明确人工智能在司法中的辅助地位,指明适用的一般条件和监管方式。二是最高人民法院可以通过司法解释和指导意见的形式来具体化操作规范。三是制定安全可行的技术标准,确保技术开发的质量。

法律确认的基本原则和规则需要国家专门机构在实践层面予以落实。在我国,新一代人工智能治理专业委员会已于2019年成立。[31]为确保最大化发挥智能司法裁判的功效,笔者建议对该委员会的功能加以细化。在职责权限上,该委员会应承担起统筹全局的重任,包括方案设计、资源分配、技术指导、运行监管、系统升级和规则建议等;在建制上,最高人民法院不但是司法智能化的实际推动者,也是司法系统内审判工作和司法行政工作中最权威的监督者和指导者,因此在其内部设立一个智能司法专业委员会是比较合理的;在人员组成上,该委员会的成分应是多元的,除法官和法学家等法律专业人士外,计算机科学、统计学和社会学等领域的权威专家也应包含其中。之所以将这些领域的专家纳入进来,主要是因为其在所属学科领域有较为深厚的实践积累,能就理论与算法的融合作出较为合理的判断,而且作为独立第三方,其能对智能司法裁判的方案进行科学评估并提出合理化建议。多领域专家的共同参与能够在系统设计和监管层面实现法律、技术与伦理之间的互通,从而为人机协同奠定基础。这一做法已有成功的案例可循:英国法律学会内设了“公共政策技术与法律委员会”,其成员来自法律、政府管理、计算机技术和人权研究等多个相关领域,主要负责审查算法的运用,以保证司法公信力。[32]

(二)建立多元化、高质量的法律数据库

第一,建立司法数据库和规则数据库。各级地方法院可以省级为单位将案卷文书电子化后上传至由国家专门机构设置的司法数据库,并以司法数据库为纽带实现数据共享。之所以将数据交由司法数据库而非公开,是因部分案卷内容涉及个人隐私不宜公开,只可用于司法系统内部的交流探讨,如此既能保护个人隐私亦可扩大数据的覆盖面。除司法数据库外,还应建立以法律规则、证据规则为内容的规则数据库,以便智能司法裁判系统更有效地审查证据和推送类案。第二,实现司法数据库与其他社会经济数据库的对接,扩大知识连结面,以供智能司法裁判系统给出更符合价值预期的建议。这些外部数据既可以是官方数据,如全国及各地的统计年鉴,也可以是高校和科研单位收集的社会调查数据,如中国人民大学负责的“中国综合社会调查”(CGSS)数据和北京大学收集的“中国家庭追踪调查”(CFPS)数据,还可以是互联网企业收集的客户信息和行为大数据。第三,建立知识本体库时应明确权重标准。基于案件要素的权重不同将直接影响到预测结果,知识本体库技术手册中应优先指明要素类别和相应权重,同时设定相似度阈值作为判断案件间是否类似的标准。大量的司法实证(尤其在量刑方面)已对司法裁判的规范化和均衡化进行了探索,这类经验可以为优化要素设置和权重提供重要参考。此外,案例之间的优先级问题也需着重考虑。案例之间由于在牵涉问题的重要性和裁判主体的权威性上存在不同,因此参考价值也有所不同。为保证机器能够准确提供法官想要的参考案例,在类案推送系统中应区分优质案例与一般案例之间的权重,指导性案例最优,优质案例次之,一般案例再次之。其中,优质案例既可是公报案例、典型案例或参阅案例,亦可通过人民法院评选的形式筛选。

(三)算法研发中完美融合技术知识与法律知识

第一,算法相当于机器的思维方式,如何让机器准确理解法官的命令且“思考”结果满足法官的裁判需求是人机协同机制的最终目标。若达成这一目标,算法研发是十分重要的技术进路。基于法律语言的特殊性,算法研发过程中需要法律人介入。第二,因智能司法裁判系统在时效上具有滞后性,故须开发数据库实时更新技术。为避免实时更新技术出现格式化瑕疵,新上传的数据应经人工审查才能正式进入数据库。笔者建议,应同步开发智能审核技术,辅助人工审核,以提高处理效率。第三,针对算法黑箱问题,可从两方面着手:一是研发可解释的算法技术,这点目前已经有团体在其他领域迈出了第一步。[33]二是在没有前述技术实现的情况下,至少应该保证算法运行出来的参数和公式能够从物理的角度予以合理解释。[34]这里的解释主体应是由技术人员和法律人士组成的评估团体。第四,技术知识话语和法律知识话语极为不同,极易引发人机矛盾,而复合人才的培养能够消减这一矛盾,将算法研发提高到一个新的层次。当前,西南政法大学、清华大学法学院、中国人民大学法学院、东南大学法学院等国内知名院校已经开始培养复合人才,如开设人工智能与法学交叉学科的研究中心或培养项目,开设计算机专业课程由计算机专家讲解相关前沿理论和技术等。

(四)智能司法裁判系统应用场景规范化

第一,智能司法裁判系统中的类案推送、裁判预测等功能所追求的“同案同判”虽能保证判决的平等性,却不一定能保证判决的实质正确性。因而,系统判断结果只应作为法官的参考,不应具有强制性。即便法官判决与系统判断结果不一致亦无需主动报告,法院监督部门在详细对比分析后,若对法官判决存疑,此时方可要求其说明具体理由。第二,裁判说理中,法官应当指出是否参考了智能司法裁判系统,但不宜将其直接向外界开放,以免出现滥用系统等不法行为。为提高裁判透明度、社会接受度,促进技术交流,相关部门可就智能司法裁判系统的设计目的、基本原理、算法逻辑、专业术语、功能使用、准确程度和潜在风险制作并发布技术手册。第三,二审不采用智能司法裁判系统,在此环节由二审法官人工作出价值判断,一定程度上可以避免一审法官基于智能司法裁判系统判断结果作出错误判决。第四,检方在刑事案件中拥有“智慧检务”等辅助系统,掌握信息程度较高,被告人会处于不利地位。因此,应赋予诉讼当事人及其代理律师查阅相关案件的系统运行日志和报告的权利,这样既可缩少控辩双方的信息差距,通过当事人的质疑和反馈智能辅助系统在功能上亦可精益求精。第五,智能司法裁判系统的漏洞修补和功能升级应由监管者、裁判者和社会公众三方共同完成。一是相关部门下设独立的技术部门负责日常检测和运行维护; 二是法官在日常裁判活动中应对不准确的类案推送结果及明显错误的预测结果加以标注并就使用體验提出建议;三是除当事人可提出质疑和反馈外,法学家、工程师及公众皆可参与到听证会或建议收集活动中找提出自己的看法;四是科研单位、大专院校作为第三方评估机构应周期性评价智能司法裁判系统运行的有效性并为系统改良提供更科学、全面的理论依据。[35]

结 语

《新一代人工智能发展规划》将“突破人机协同共融的情境理解与决策学习、直觉推理与因果模型、记忆与知识演化等理论,实现学习与思考接近或超过人类智能水平的混合增强智能”作为应用基础理论建设的一项重点。[36]就智能司法裁判而言,人机协同机制在顶层设计和实践应用环节将多主体、多功能和多场景有机统合起来,既有助于充分发挥人类的创造性、灵活性和反思性,防止司法权异化,增加公共信任,又可借助大数据和人工智能强大、快速和准确的计算力提升司法效率,促进社会正义。立足于此,坚守以人为本原则、运行安全可靠的人机协同机制正是以信息技术提高司法裁判质效进程中化解人机矛盾的“金钥匙”。

【参考文献】

[1]王禄生.司法大数据应用的法理冲突与价值平衡——从法国司法大数据禁令展开[J].比较法研究,2020,(2):133-136.

[2](美)李本.美国司法实践中的人工智能:问题与挑战[J].中国法律评论,2018,(2):54-55.

[3]李训虎.刑事司法人工智能的包容性规制[J].中国社会科学,2021,(2):53-54.

[4]王禄生.司法大数据与人工智能开发的技术障碍[J].中国法律评论,2018,(2):46-53.

[5]魏斌.论法律人工智能的法理逻辑[J].政法论丛,2021,(1):138-147.

[6]孙树光.论法定犯裁判事实证成中人机协同系统的建构[J].当代法学,2020,(2):56-66.

[7]苏力.法律与科技问题的法理学重构[J].中国社会科学,1999,(5):60-70.

[8]吴雨豪.认罪认罚“从宽”裁量模式实证研究——基于部分城市醉酒型危险驾驶罪的定量研究[J].中外法学,2020,(5):1231-1255.

[9][10][23]崔亚东.人工智能与司法现代化[M].上海:上海人民出版社,2019:109,114-115.

[11][26][34]吴军.数学之美(第三版)[M].北京:北京人民邮电出版社,2020:27-39,124-125,127-133.

[12](美)佩德罗·多明戈斯.终极算法:机器学习和人工智能如何重塑世界[M].黄芳萍译.北京:中信出版社,2017:116-121.

[13][27](英)维克托·迈尔·舍恩伯格,肯尼思·库克耶.大数据时代:生活、工作与生活的大变革[M].盛杨燕,周涛译.浙江:浙江人民出版社,2013:7-9,226.

[14]马长山.司法人工智能的重塑效应及其限度[J].法学研究,2020,(4):34-35.

[15]王禄生.论法律大数据“领域理论”的构建[J].中国法学,2020,(2):262.

[16]冯洁.大数据时代的裁判思维[J].现代法学,2021,(3):42-44.

[17]黄欣荣.大数据主义者如何看待理论、因果与规律——兼与齐磊磊博士商榷[J].理论探索,2016,(6):33-39.

[18]王志强.制定法在中国古代司法判决中的适用[J].法学研究,2006,(5):145-148.

[19]李桂林.司法权威及其实现条件[J].华东政法大学学报,2013,(6):4-14.

[20]郑勤华,郭利明.人机协同的敏捷教育建模及实践应用[J].现代远程教育研究,2021,(4):43-50.

[21]钱学森,于景元,戴汝为.一个科学新领域——开放的复杂巨系统及其方法论[J].自然杂志,1990,(1):4-5.

[22]刘步青.人机协同系统的哲学研究[M].北京:光明日报出版社,2018:6.

[24]杨金晶,覃慧,何海波.裁判文书上网公开的中国实践——进展、问题与完善[J].中国法律评论,2019,(6):128.

[25]左卫民.如何通过人工智能实现类案类判[J].中国法律评论,2018,(2):28.

[28](德)托马斯·F·戈登.诉答博弈——程序性公正的人工智能模型[M].周志荣译.北京:中国政法大学出版社,2018:8.

[29]杨鑫倢.最高法司改办何帆:中国法院正努力把人工智能引入办案系统[EB/OL].澎湃新闻网,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1746283.

[30]左卫民.热与冷:中国法律人工智能的再思考[J].环球法律评论,2019,(2):54-63.

[31]胡俊.科技部部长王志刚宣布成立新一代人工智能治理专业委员会[EB/OL].新浪网,https://www.sohu.com/a/297465112_116897.

[32]Technology and the Law Policy Commission[EB/OL].https://www.lawsociety.org.uk/campaigns/lawtech/guides/public-policy-technology-and-law-commission.

[33]PLUMB G,et al.Regularizing Black-Box Models for Improved Interpretability[J].Advances in Neural Information Processing Systems,2020,33:10526-36.

[35]SINGH J P,KRONER D G,WORMITH J S,et al.Handbook of Recidivism Risk/Needs Assessment Tools[M].Chichester:Wiley,2017:53.

[36]國务院.国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知[EB/OL].中国政府网,http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.

(责任编辑:刘亚峰 实习编辑:王政桥)

Exploration on Man-machine Cooperation Mechanism of

Intelligent Judicial Adjudication

Shi Lei

Abstract:The purpose of intelligent judicial adjudication is to realize the same case and judgment,and ensure judicial justice and efficiency.As a systematic system,the man-machine cooperation mechanism adheres to the concept of the integration of science and technology and humanities,which can meet the theoretical requirements of intelligent judicial adjudication,such as “respecting judicial value”,“cultivating mixed thinking” and “adhering to the instrumental theory of artificial intelligence”.At present,there are still technical obstacles of man-machine disconnection in the practice of intelligent judicial adjudication,which are manifested in insufficient data sources and lack of quality,imperfect algorithm design and lack of domain,and the effect of scene application needs to be improved.There is an urgent need for the reconciliation and regulation of man-machine cooperation mechanism.In the process of constructing the man-machine coordination mechanism of intelligent judicial adjudication,we should adhere to the basic principles of people-oriented and reliable technology,formulate or modify laws,clarify the basic institutional framework,establish professional institutions to coordinate resources,create a rich and diversified legal database,strengthen the integration of technical knowledge and legal knowledge in algorithm design,and construct an application scene dominated by judges,with clear functions and timely feedback,To form a two-way human-computer interaction ecology from top to bottom and from bottom to top.

Key words:artificial intelligence justice;intelligent referee;man machine cooperation;instrumentalism