裸燕麦品种晋燕21号选育及栽培技术

2022-04-26张浩楠韩启亮张成龙王星醒景玉川

张浩楠 韩启亮 张成龙 王星醒 景玉川 王 毅

(山西农业大学玉米研究所 山西忻州 034000)

莜麦学名为大粒裸燕麦(A.nuda L.)[1],民间又有玉麦、铃铛麦等称呼,属于禾本科燕麦属的一年生长日照作物,喜凉、耐旱、耐瘠。 与主饲用的其他栽培燕麦种(皮燕麦)在形态特征上主要区别为外稃不紧裹籽粒, 易于加工成粮。 莜麦源生于我国, 主要分布在北纬 30°~45°、 东经 100°~130°的高寒、 亚干旱地区[2-3],种植历史悠久,生产区集中在山西、内蒙古、河北等低温干旱的高原、丘陵地区,其中晋西北及其周边地区的莜麦地方品种占到全国的89.2%[1,4]。

随着我国全面步入小康社会, 人民生活水平不断提高,农产品消费结构也在发生转变;食品消费诉求进一步倾向于食疗一体、养生健康、营养全面的理念,莜麦的降脂、降血糖等保健功能开始被消费者广泛关注。 在国外,权威机构FDA 也声称“燕麦及其中的可溶性膳食纤维(β-葡聚糖)具有降低血清胆固醇和冠心病风险的作用”[5]。 借助市场催化,莜麦功能潜力被不断挖掘和利用, 从传统的莜麦手工面食到现代的燕麦片、燕麦酒、葡聚糖含片等创新产品的问世都广受好评。 在多数莜麦制品类型中,籽实加工常采用整粒进行, 以期最大化留存营养物质, 因此高品质、大颗粒、色相好的籽粒深受企业青睐。 产研结合,生产需求为莜麦育种在研究目标的定位和实施上指出了具体方向。

“中国杂粮看山西,山西杂粮看忻州”,莜麦一直是山西省大力支持推广的一种传统特色杂粮作物。山西忻州的西部区域(神池、五寨、岢岚、宁武、静乐、偏关等县),海拔较高,气候冷凉,年均气温4~7℃,多黄土丘陵,风沙春旱较多,有着长久的莜麦食用及种植史。 20 世纪90年代以后,受市场经济、播种方式、生态气候、低产、品种混杂退化、加工业落后等因素的综合影响[6],导致其种植效益竞争无力,种植面积逐年萎缩;现阶段,伴随乡村产业振兴政策的深入、加工链条的完善,种植面积有一定回暖,但品质劣、产量低、良种少的问题仍在延续。

面对上述问题, 五寨站立足当地辐射晋西北区域, 把优质、 高产、 抗旱、 抗倒、 抗病树立为新品种育种目标, 科学甄选亲本, 通过人工杂交, 经多代鉴选, 育成‘晋燕21号’,为山西杂粮产业蓝图绘上了新的一笔。

1 亲本选择及育种经过

1.1 亲本材料

育种试验在山西农业大学玉米研究所五寨试验站试验田进行,针对区域生产及市场竞争要素,课题组把‘晋燕 21号’(原代号“0507-119”)的目标性状定位为粒大、粒多、品质优、抗倒抗病、区域适应性好。2005年遵循性状互补规律进行人工杂交,用皮裸杂交的高代稳定系‘9306-11’作母本,该品系表现为矮株、分蘖强、抗倒、抗病、穗铃多、口紧不易落粒;以‘三分三’五寨莜麦作父本,表现为耐水肥、籽粒大、小穗结实粒多、粒色光泽度好,口松易落粒。 二者特点互补,后代杂交优势明显。

1.2 选育经过

课题组通过系谱法于2006-2011年连续6年经单粒、单株、株行、株系选择,群体稳定性鉴定,层层筛选得到优良品系 ‘0507-119’;2006年单粒点播F1代杂种,并设父母本对照,去除假杂种及劣株,混收脱粒;2007年单粒点播 F2代 908 粒, 在生育期各阶段结合育种目标进行单株选择、单穗脱粒,室内考种复选32 株保存;2008年对F3代点播成行,主要鉴选基本整齐的株行 (系) 及穗部特征好的优良株系单株;2009年F4代经田间观察和室内考种, 选出结实性好、穗粒数多、抗性明显的重点株系‘0507-1-1-9-3-2-1’;2010年设计稳定性观察圃, 混收表现优秀、整齐一致的重点株系单穗;2011年,经测产鉴定圃试验,‘0507-1-1-9-3-2-1’ 品系测产结果综合排名第一,出圃代号定为‘0507-119’;2012-2013年在五寨站试验田进行品种比较试验,并于2013年进行小规模布点测试,期间测评结果表现优异;于2014年开始,连续2年参加山西省区域性生产试验,平均产量较对照晋燕8号增加8.8%;2015年底, 经山西省农作物品种审定委员会六届六次会议认定, 正式命名为‘晋燕 21号’[晋审燕(认)2015005]。

2 主要特征特性

‘晋燕21号’生育期97 d,中晚熟品种;幼苗半直立,叶色深绿,叶姿上举,蜡质层厚度中等,生长势好,分蘖力强;成株根系发达;群体结构好,株高在90~105 cm,茎秆坚韧,平均茎节数 4.2;侧散穗型,平均主穗长15.7 cm,串铃形小穗,平均穗铃数23.7个,平均穗粒数66.8 粒,平均千粒重23.7 g;颖壳黄色,无芒,粒色黄白,粒型长椭圆;籽粒饱满度高,口紧不易落粒;粗蛋白质(干基)含量为21.5%,粗脂肪(干基)含量为 7.0%,β 葡聚糖(干基)含量为 5.85%,抗旱、抗倒、抗病性较强,适宜在山西秋莜麦产区种植。

3 产量表现

3.1 品比及布点试验

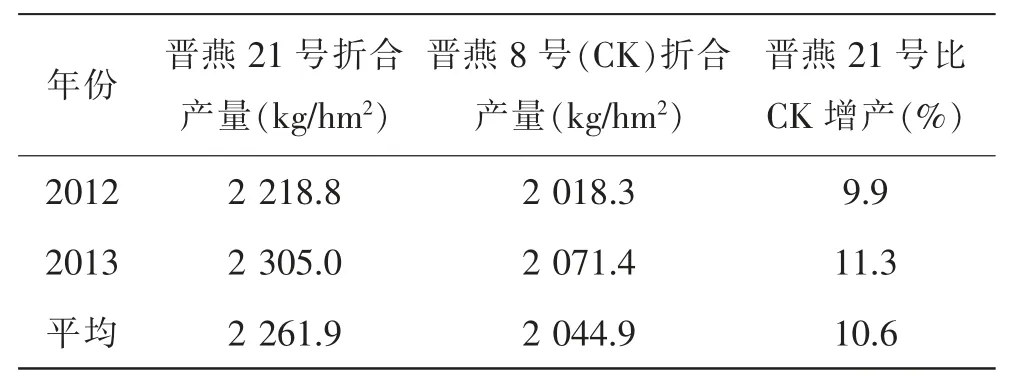

2012-2013年,在五寨试验田品比试验圃对‘晋燕21号’进行产量比较评测,表现优异,2年平均产量结果为2 261.9 kg/hm2,比对照‘晋燕8号’平均增产 10.6%(表 1)。

表1 2012-2013年品系比较测产结果

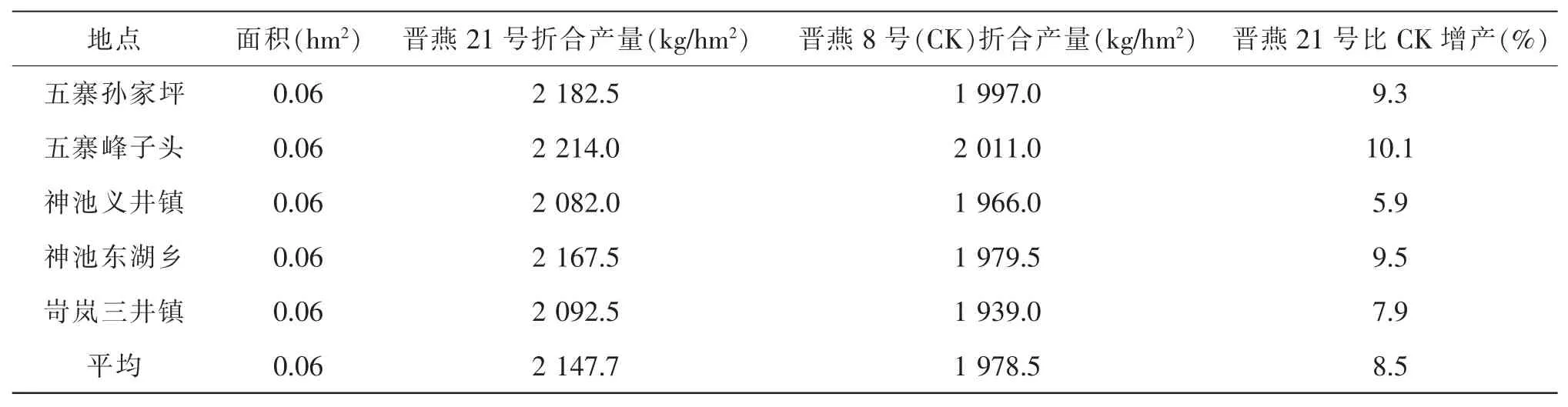

2013年, 在品比试验基础上, 同步于神池、 五寨、 岢岚3 县进行小面积布点测试, 5 点全部增产,平均亩产 2 147.7 kg/hm2, 比对照 ‘晋燕 8号’ 增产8.5%(表 2)。

表2 2013年布点试验测产结果

3.2 区域性生产试验

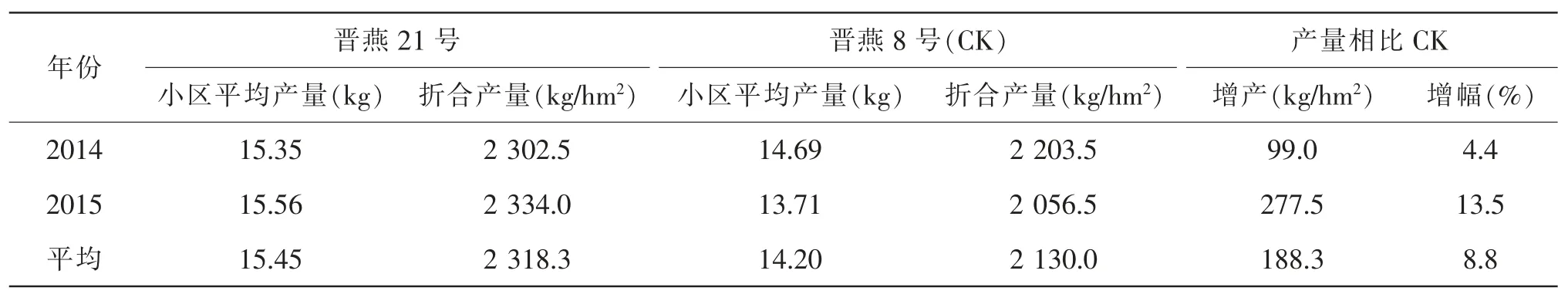

2014-2015年连续 2年在岢岚、 沁源、 大同、右玉、阳高等地参加山西省燕麦品种区域性生产试验。2014年设6个试点,5个试点增产,增产点率83.3%,‘晋燕 21号’平均产量 2 302.5 kg/hm2,比对照‘晋燕8号’增产 4.4%。 2015年设 5个试点,5个试点增产,增产点率100%,‘晋燕21号’平均产量2 334.0 kg/hm2,比对照‘晋燕8号’增产13.5%。 2年累计总试点数为11 点,增产点数 10 多,增产点率 90%,2年平均产量2 318.3 kg/hm2,比对照‘晋燕 8号’增产 8.8%(表 3)。

表3 晋燕21号区域性生产试验产量结果

4 栽培管理要点

4.1 选茬

莜麦隶属禾谷类,其特性是对土壤中氮、磷等元素消耗较大[8],田间生产应实施倒茬轮作养地,亦可减少病虫害发生,前茬作物以豆茬、山药茬为优。

4.2 备种

提高种子净度,可利用风选最大化筛除杂、病、瘪、伤粒,优选健壮饱满、成熟度好的籽粒;播种前在阳光下摊晒2~3 d,灭活种皮病源,增加透水性,提升发芽率和发芽势[9-10,13];为防治偶发黑穗病,可使用占种子质量0.2%~0.3%的拌种双拌种。

4.3 耕作

莜麦需水较多,尤其是旱地。 土壤耕整是一项基础作业,对蓄水保墒、改善耕作层有明显作用[7,8,10],是高产的重要手段。 前茬作物收获后,土地耕翻易早、易深,深耕可形成有利的水分、养分环境,对去除杂草也有积极作用,一般以25 cm 左右深度为宜,遇梁坡地以18 cm 左右为宜[2];播种的深度因地制宜,一般为4~6 cm,干旱早播、土层薄的可适当播深一些,墒好晚播的可适当播浅一些。

4.4 播期和播量

适时播种与合理密植是影响壮苗、 全苗及减少空壳、提高穗部经济性状质量的重要因素[13,16]。在晋西北于5月中下旬至6月初(芒种前)视土地墒情、当地降水趋势[5,11]确定播期,最好使生育期内的需水旺期贴合当地的降水峰期[17];视地力情况好坏灵活调解播量, 一般为 120~150 kg/hm2, 控苗密度在 375~420 万株/hm2。

4.5 基肥

基肥是莜麦产量形成的基础, 由于农家肥益于补充土壤有机质并可调解土壤的透水、保墒能力,因此基肥主选农家肥,化肥辅之;可用过磷酸钙与农家肥按质量3∶100 混合沤制,结合耕地作业亩施1 000~1 200 kg。

4.6 田间管理

4.6.1 浇水 莜麦生育期内各个阶段对水的需求不同,应注意分蘖期、拔节期、抽穗期3个关键期的水分管理。 分蘖期灌溉可促进有效分蘖的形成;拔节期灌溉可以促进后期穗铃数及结实性的提升,而抽穗前12~15 d 为需水临界期[14-15],此时缺水会使花稍率增加、结实粒数下降,可采用勤浇轻浇。

4.6.2 追肥 利用水肥依赖原理,可于分蘖、拔节前备尿素(150~225 kg/hm2)在遇雨或灌溉时追施;后期追肥以追施钾肥为主,追氮肥则要慎重,防止倒伏或贪青发生导致减产。

4.6.3 中耕锄草 中耕遵循由浅到深、 锄小锄早的原则[12]。 苗期护根浅锄,分蘖阶段适时深锄。

4.7 收获

蜡熟后期,在穗部饱满发黄、中上部籽粒变硬时及时收获,将籽粒干燥至含水量13%左右入库储存[15]。

4.8 适宜区域

适宜在山西省秋莜麦产区种植。