个体化心理护理对PCI术前急性心肌梗死患者的效果

2022-04-26程芳沈光银李伟徐珊珊

程芳 沈光银 李伟 徐珊珊

在心血管疾病中急性心肌梗死是常见的病症之一,这种病症的发生主要是因为患者冠状动脉存在粥样硬化,在其他原因的影响下,导致患者的冠状动脉出现粥样硬化斑块破裂情况,患者血液当中血小板存在斑块的表面因聚集而形成血栓,最终对患者的心肌产生严重影响。由于发病较为突然,同时病情持续发展可引发心力衰竭,因此临床上对急性心肌梗死患者应给予积极治疗及优质护理。经皮冠状动脉介入(PCI)是治疗急性心肌梗死的常用术式,效果明显,但在对急性心肌梗死患者进行经皮冠状动脉介入治疗前,需要对其实施有效的心理护理,因为部分患者缺乏对PCI术的了解,可能会在术前产生负性情绪,影响治疗效果,提升并发症发生率[1]。据此,本文以我院于2019年9月至2020年12月收治的部分需行PCI术的急性心肌梗死患者为研究对象,共70例,探讨术前对患者实施个体化心理护理的效果,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 以我院急诊科于2019年9月至2020年12月收治的部分需行PCI术的急性心肌梗死患者为研究对象,共70例,根据护理模式的不同分为对照组与试验组。本次研究经过了我院伦理委员会的批准,所有患者皆在知情并同意的情况下签署了知情同意书。对照组35例患者共有男30例,女5例;年龄37~88岁,平均年龄(67.31±1.02)岁;试验组有男28例,女7例;年龄34~89岁,平均年龄(60.65±1.13)岁。2组患者一般资料具有均衡性。

1.2 方法

1.2.1 对照组:给予经皮冠状动脉介入,在术前,对患者给予常规护理,包括健康教育、各项指标监测、心理疏导等,向患者介绍与经皮冠状动脉介入相关的知识,对于患者的疑问与困惑,耐心的对其进行解答,让患者在术前保持稳定情绪,提升患者治疗依从性[2]。

1.2.2 试验组:对试验组患者给予经皮冠状动脉介入,在术前对患者的心态影响因素进行分析,结合具体的分析结果,实施个体化心理护理,提升护理针对性,消除患者负性情绪。个体化心理护理与常规心理护理的区别在于以患者个性特点、生理状况为主要依据,不同患者的实际情况有所区别,常规护理完全按照流程实施,可能会在一点程度上忽视患者个性化要求。而个体化心理护理结合人本主义心理学,给予患者人文关怀,对患者心理状态的变化情况进行关注,无论患者是否存在负性情绪,都需要实施心理护理及疏导,尽最大努力优化患者心理状态,为经皮冠状动脉介入的实施做准备[3]。制定心态影响因素的调查问卷,向患者发放问卷,调查患者心理状态。同时由于部分患者身体及其他原因,不愿意填写问卷,可采取与患者及其家属交流的方式,明确影响患者心理状态的具体原因[4]。对于接受问卷调查的患者,可对多方面的评分指标进行归纳整理。包括担心疾病、对手术存在恐惧情绪、家庭支持情况不乐观等等,完成评分,如果患者评分较高,说明患者心理状态较差对于不接受问卷调查的患者,对交流过程中的细节信息进行归纳、整理、总结,记录影响患者心理状态因素[5]。在经皮冠状动脉介入术前,影响患者心理状态的主要原因是因为经济压力较大,对病情较为恐惧,对经皮冠状动脉介入不够了解,对经皮冠状动脉介入的效果表示担忧,不适应医院环境等。针对具体影响异能素,制定个体化心理护理方案[6]。实施个体化心理护理的具体内容。对于经济水平较低、难以负担经皮冠状动脉介入术费用的患者,医护人员可结合自身实际情况为其筹集费用,此外也可向上级领导申请减免费用,或寻求社会机构的帮助等,尽最大努力对患者经济压力进行缓解,从而提升其治疗依从性;对于不了解经皮冠状动脉介入术、担心经皮冠状动脉介入术效果的患者,医护人员可通过多种不同的形式向患者进行健康教育,向患者介绍急性心肌梗死及经皮冠状动脉介入术的相关知识,让患者明确进行手术的重要性及术后预期康复情况,应告知患者手术风险及预防措施,让患者明确心理压力过大可能会影响术后恢复,可向患者列举成功治疗的案例,或者在护理过程中(1个月)开展为期3次的病友会,首次病友会主要让患者认识到不良情绪对自身身体恢复产生的影响和危害,第2次病友会让治疗成功的患者相互交流,提高患者对医护工作者的信任感,第3次病友会在患者身体状态允许的情况下开展相关活动;对于不适应医院环境的患者,应为患者营造舒适的病房环境,消除患者对病房环境的陌生感与恐惧感,在与患者交流的过程中,医护人员应保持良好态度;对所有患者都应实施亲情护理,多与患者家属进行沟通,让患者家属明确关心患者对患者负性情绪改善的重要性,与医护人员一起创建良好的护理氛围[7]。

1.3 观察指标 本次研究的观察指标包括患者术前SAS评分、SDS评分、术后并发症发生率、护理满意度。焦虑自评量表(self-rating anxiety scale,SAS)由 W.K.Zung 于1971 年编制,适用于具有焦虑症的成年人。2011 年国内学者对该量表进行了探索性因子和验证性因子的分析,证明 SAS 在不同的人群中因子结构相对稳定,具有重要的研究价值。抑郁自评量表(self-rating depression scale,SDS)是美国人 Zung1965年制订的,20 世纪 80 年代引入中国、年龄、性别及经济状况对患者的量表评分无影响,应用领域广泛。2010 年国内学者对 673 名门诊患者进行抑郁自评量表(SDS)的调查,证实该量表可以有效区分有抑郁症患者和无抑郁症正常者,也可以进一步区分轻中重的抑郁等级,可作为诊断抑郁症的一个有效检测工具。SAS、SDS 量表得分越高则焦虑抑郁程度越高。术后并发症包括心律失常、腰痛、迷走神经反射等;护理满意度包括3个分支指标,分别为很满意、基本满意、不满意。

2 结果

2.1 2组患者术前SAS评分、SDS评分比较 试验组患者术前SAS评分、SDS评分低于对照组患者(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者术前SAS评分、SDS评分比较 n=35,分,

2.2 2组患者术后并发症发生率比较 试验组患者术后并发症发生率低于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者术后并发症发生率比较 n=35,例(%)

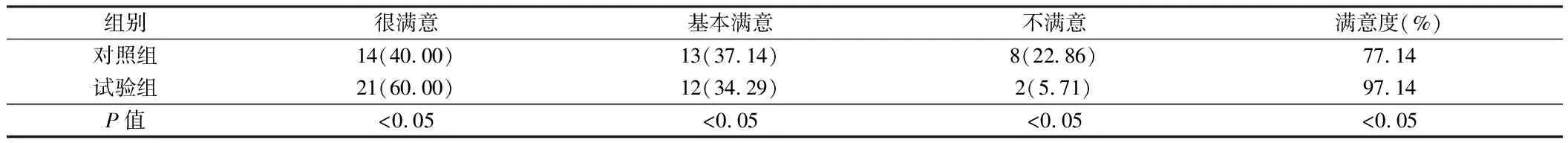

2.3 2组患者护理满意比较 试验组患者护理满意度高于对照组患者,差异明显(P<0.05)。见表3。

表3 2组患者护理满意比较 n=35,例(%)

3 讨论

虽然在临床心血管内科中急性心肌梗死是常见疾病,但是其对人体危害性较大,急性心肌梗死多发于老年群体,近几年来人口老龄化程度不断加深,急性心肌梗死的发病率也因此而逐年上升[8]。急性心肌梗死一般为突然发作,发病前数日患者可能出现胸部不适、气促、烦躁等症状,心肌梗死发病后会导致患者出现腹胀、腹痛等症状,引发头晕、头痛,一系列并发症容易导致患者产生不良情绪[9]。发病后患者会出现>30 min的持续心前区压榨性疼痛的情况,严重威胁患者生命安全[10]。临床治疗急性心肌梗死的方式为PCI,对患者阻塞血管进行疏通,同时改善血管狭窄情况[11]。该治疗方式的效果较好,在临床得到普及应用,但是可能会在术后引发并发症。此外,急性心肌梗死患者在接受PCI术前难免出现负性情绪,包括紧张、恐惧、焦虑等等,严重患者可能会出现应激反应,不仅影响手术实施,同时可能会提升术后并发症发生率,所以,需要通过正确、有效的护理方式降低患者并发症发生率[12]。

现有研究认为,PCI术前应对影响患者心理状态的因素,从而实施个体化心理护理,改善患者心理状态。心理护理可降低急性心肌梗死患者术后并发症发生率,缓解患者情绪,改善患者预后,提升患者护理满意度,这与本研究结果基本一致。本研究应用个体化心理护理,以患者个性特点、生理状况为主要依据,不同患者的实际情况有所区别,个体化心理护理的应用也能避免常规护理完全按照流程实施的情况,对患者心理状态的变化情况进行关注,无论患者是否存在负性情绪,都需要实施心理护理及疏导,尽最大努力优化患者心理状态,为经皮冠状动脉介入的实施做准备。实施护理后,研究结果显示,试验组患者术前SAS评分、SDS评分低于对照组患者(P<0.05);试验组患者术后并发症发生率低于对照组患者(P<0.05);试验组患者护理满意度高于对照组患者,差异明显(P<0.05),证明个体化心理护理对接受PCI术前急性心肌梗死患者的护理效果相对常规护理更加明显。

个体化心理护理具有针对性与创新性,以患者为主体,结合患者具体心理因素实施针对性护理[13]。在个体化心理护理的内容中,医护人员应给予患者人文关怀[14]。在调查患者心态影响因素的过程中,不能够只应用一种单一的模式,而是应该根据患者具体状态,应用问卷调查与面对面交流两种方式,得出患者心理状态评分,明确患者出现负性情绪的主要原因,对于难以负担经皮冠状动脉介入术费用的患者,医护人员应尽最大努力对患者经济压力进行缓解;医护人员可通过多种不同的形式向患者进行健康教育,除了向患者介绍急性心肌梗死及经皮冠状动脉介入术的相关知识,缓解患者心理压力外,还应该尊重患者的具体想法,对于对健康宣教较为抗拒的患者,可通过与患者家属进行交流,让患者家属代替护理人员给予健康教育;同时应为患者营造舒适的病房环境,消除患者对病房环境的陌生感与恐惧感,在与患者交流的过程中,医护人员应保持良好态度,多与患者家属进行沟通,维护良好的护患关系;最后在术后应密切关注患者各项指标,避免发生并发症[15,16]。

综上所述,对接受PCI术前患者实施个体化心理护理能缓解患者负性情绪,提升护理效果,可降低并发症发生率并提升患者护理满意度,应在临床实践中予以推广。