我国实体城市土地-人口城镇化协调发展分析

2022-04-24李静焦利民徐智邦

李静 焦利民 徐智邦

摘要:科学评价城镇化过程中各要素发展的协调度是城镇化发展决策的关键。研究分析了2000-2020年中国土地城镇化和人口城镇化发展的趋势;面向可持续发展战略需求,提出判断土地城镇化与人口城镇化协调度的参考值和分类评级标准;基于统一可比的实体城市地域客观划定城乡范围,利用弹性系数探究我国土地城镇化和人口城镇化协调发展的时空分异特征。研究表明:①实体城市视角度量协调度,人为影响较小,评价结果更加客观;此视角下2000-2020年土地城镇化和人口城镇化平均速度的比值普遍大于1;②结合历史数据、国家相关规划与政策导向,确定中国土地城镇化和人口城镇化协调度判断的合理参考值为0.80;③2000-2020年我国城市土地城镇化与人口城镇化协调水平较高,东部、中部和西部地区及特大规模城市整体均处于轻度失调状态,大部分城市城镇化系统处于基本协调或轻度失调状态;④土地城镇化与人口城镇化趋向协调发展,东部和中部地区及大城市协调水平整体上升,东北、东部和中部地区,特大城市、超大城市、大城市和中等城市基本协调的城市数量占比呈上升趋势;东北地区和中等城市发生人口收缩,小城市人口流失现象持续存在。

关键词:实体城市;城镇化;协调度;参考值

中图分类号:F293 文献标识码:A

文章编号:1001-9138-(2022)01-0051-10 收稿日期:2021-12-06

改革开放以来,我国城镇化建设取得了重大进展。城镇化水平从1978年的17.92%迅速增长到2019年的60.6%。城镇化水平迅速提高的同时,也带来诸如用地效率低下、经济发展模式粗放等一系列问题,究其原因在于忽视了城镇化发展客观规律,发展进程中要素协同性低。在此背景下,科学评价城镇化过程中各要素的演化进程及协调度,对于引导土地和人口协调增长,增强新型城镇化高质量发展的整体协同性,推动城镇化健康有序发展具有重要意义。

国内学者在城镇化协调发展的测度方面开展广泛研究,并运用了耦合协调发展模型、离差系数、协调度等一系列指标方法,这些方法多以系统内各要素是否同步增长作为判断协调的标准。许多研究以城镇用地增长弹性系数是否大于1.12,判断我国城镇土地扩张是否过快并得到广泛应用,此数值在快速城镇化时期,某些地方政府城市發展诉求下,具有一定适用性。现阶段,各国家、地区城市土地扩张速度仍普遍远快于人口增长速度,在当前生态文明和可持续发展战略实施的背景下,此数值可能已不再适用。城镇化作为包含土地、人口等多要素的复杂系统,各要素应保持相适应和匹配的速度演进,各国国情不同,城镇人均用地面积差异很大,不能简单以其他地区或国家的速度作为我国的“参考值”。应当针对我国国情,对我国现阶段城镇化协调度参考值进行确定。

同时,现阶段城镇化协调度的测算,主要在城市建成区或建设用地范围内进行,但各地建成区界定缺乏统一标准和操作流程,仅以建设用地划定边界存在范围过小问题,影响对中国城市发展状态的精准判断。以统一方法确定的实体城市边界作为城乡划分及统计的地域基础,有利于客观反映城乡范围,更好地判断城镇化协调度水平,为新型城镇化发展的政策制定提供参考。

综上,当前关于我国城镇化协调度的分析评价,虽已有诸多方法,但协调度评价参考值在适应国情及时效性方面仍有不足,迫切需要根据国家可持续发展战略需求和宏观政策导向制定合理参考值;同时,在全国、省域或地区尺度上,均缺乏基于统一可比的城市实体地域开展协调度分析评价的探讨。有鉴于此,本文基于遥感数据提取的城市实体地域和空间化统计数据等,结合国家政策期望及历史数据,提出判断城镇化协调度的参考值确定方法,并划定参考区间。基于参考值及参考区间,对2000-2020年我国348个实体城市内土地城镇化和人口城镇化协调度进行测算,为推动城镇化进程中土地和人口的协调发展决策提供依据。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

本文采用实体城市的土地和人口数据作为衡量土地城镇化和人口城镇化的指标。土地数据为全国实体城市边界数据;人口数据为全球人口动态统计分析数据库,由美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)开发(https://www.satpalda.com/product/landscan/)。为确保数据连续性,本文对全国366个市级行政区进行筛选,最终确定了348个样本对象(不包含港澳台地区)。

LandScan在各个国家已有常住人口数据基础上采用各种方法插值计算得出多年份数据,相比于其他可得数据库,能够更好地反映城市人口规模的真实变化,已在国际学术界得到越来越多应用。

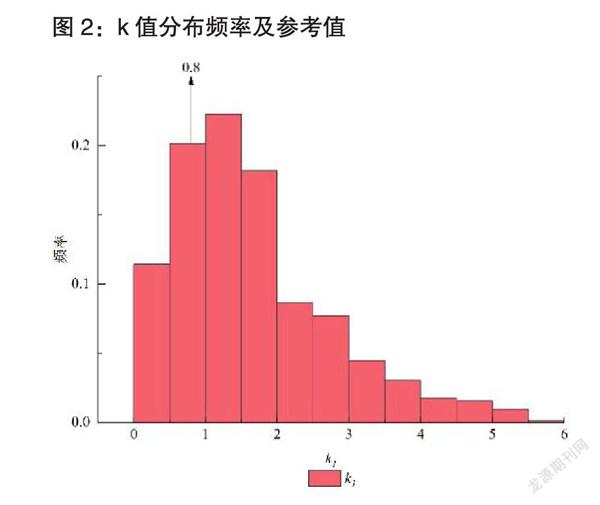

本研究的实体城市边界在遥感提取的精度30m不透水面数据、GlobeLand30数据、水体矢量数据基础上,通过栅格计算获取城市建设用地和可利用土地二值图并分别聚合,生成建设用地密度等值线,并选取0.25密度阈值提取得到,具体方法和阈值确定方法见文献。将提取结果与城市不透水面、遥感影像、夜间灯光等多源数据进行多时点、多区域空间叠加验证,能够准确反映实体城市的边界范围,图1展示了实体城市范围提取结果(以2015年北京、杭州、武汉、成都为例)。

由于空间化的人口数据尚未更新至2020年,本文引入第七次人口普查数据,结合2010年人口数据和2010年、2020年实体城市土地数据进行增长系数换算,得到实体城市2020年人口空间化数据。

1.2 研究方法

利用弹性系数表示土地城镇化和人口城镇化之间的关系。

k = rl / rp (1)

式中,k表示土地城镇化与人口城镇化的增长弹性系数。rl为实体城市面积的增长率,rp为实体城市人口的增长率。

2 土地城镇化与人口城镇化弹性系数特征

2000年,我国实体城市人口数为21735.7万人,2020年为63856.4万人,年均增长5.5%;土地面积由75235.28平方千米扩展到269294.42平方千米,年均增长6.6%。2000-2020年,平均来看土地扩张速率是人口增长的1.2倍。

由表1可知,2000-2020年,按区域划分时,四大地区k值均大于1,其中东北地区土地城镇化速度与人口城镇化速度的比值远大于1;按城市规模划分时,除小城市k值为负,出现人口流失现象外,其他规模城市土地城镇化与人口城镇化速度比值大于1,其中中等城市土地城镇化速度与人口城镇化速度的比值远大于1。

由表2可得,2000-2020年,50%的实体城市k值分布在[0.66,2.24]内,中位数为1.32,超过半数的城市土地城镇化速度与人口城镇化速度的比值大于1。

由2000-2020年全国、区域、城市尺度实体城市k值可知,现阶段土地城镇化速度与人口城镇化速度的比值普遍大于1,部分城市二者比值甚至远大于1。由于过去判斷二者之间协调的标准可能已不再具有时效性,需结合新标准重新判断土地城镇化与人口城镇化协调特征。

3 土地城镇化与人口城镇化协调度评价标准确定

我国城镇化是在人多地少、资源短缺、生态脆弱、区域发展不平衡的背景下推进的,必须遵循城镇化发展规律。进入新世纪以来,我国开始了社会结构变迁和调整,中央提出走中国特色新型城镇化道路,并于近年来在人口、土地方面出台多项相关政策,本文整理了其中涉及具体指标的政策如表3。

3.1 城镇人口增长的期望值

《国家人口发展规划(2016-2030年)》对2020年、2030年总人口和城镇化率提出了目标要求如表3。据国家统计局数据2015年末我国人口为13.83亿人,常住人口城镇化率为57.33%,2020年我国人口达到14.12亿人,常住人口城镇化率为63.89%;2015年户籍人口城镇化率为39.9%,2020年户籍人口城镇化率为45.4%,实现预期人口和城镇化率目标,历史发展趋势与政策期望目标差距较小。以2015年为基期年,2030年为目标年,可以得到此规划期望下城镇常住人口年均增长率为1.66%。

3.2 城镇“土地-人口”增长弹性系数的参考值

(1)据《全国国土规划纲要(2016-2030年)》,2015年我国城镇空间为8.9万平方千米,该纲要提出2030年城镇空间需控制在11.67万平方千米以内。以2015年为基期年,2030年为目标年,得到此规划期望下城镇空间年均增长率为1.82%,略高于人口增长率,比值为1.10。事实上,城镇空间也包含规划备用区、特别用途区等不计入建设用地规模指标的区域,实际面积大于城镇建设用地面积,实际k值应小于1.10。

(2)《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》、国土资源“十三五”规划纲要提出人均城市建设用地控制在100平方米以内。《城乡建设统计年鉴》显示,截至2020年末,全国城市建设用地面积为5.84万平方千米,城区常住人口为5.38亿人,人均城市建设用地面积为108.54平方米,2020年城市建设用地面积已突破该规划确定的人均城市建设用地控制指标。

(3)《关于建立城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩机制的实施意见》(以下称“人地挂钩意见”)提出实行差别化进城落户人口城镇新增建设用地标准。据《城乡建设统计年鉴》与《国民经济和社会发展统计公报》,截至2015年末,全国城镇户籍人口为5.48亿人,城镇建设用地(包括城市建设用地、县城建设用地和建制镇建成区)面积为7.07万平方千米,人均城镇建设用地面积为129.89平方米,故总体上应按照人均80平方米左右的标准安排新增城镇建设用地。结合2015年末城镇建设用地面积、2030年城镇户籍人口发展目标,得到此标准下2030年城镇建设用地面积约为8.67万平方千米,城镇建设用地面积年均增长率为1.37%,按照该意见,应着力控制城镇用地增长率小于城镇人口增长率,二者比值约为0.8左右。

人地挂钩意见在《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出人均城镇建设用地控制目标的基础上,综合考虑了人均城镇建设用地存量水平等因素,更具现实性。因此选取此意见得到的政策期望值,得到本次评价采用的参考k值为0.80。

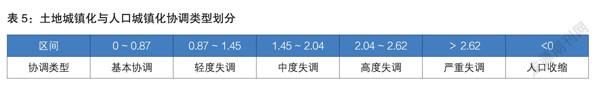

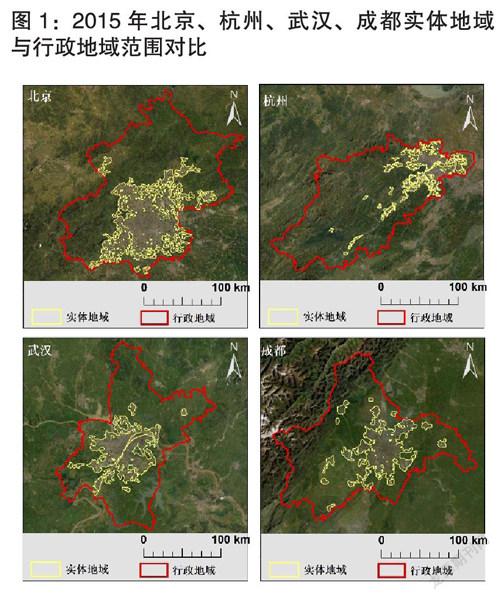

3.3 城镇化协调度分类评级标准

在计算各实体城市协调度的基础上剔除异常值,利用统计方法求得k值分布频率如图2,得到90%样本集中分布区间如表4,并将其五等分,划定包含参考值的区间为协调参考区间。考虑到生态文明和可持续发展战略对土地节约集约利用的要求,划定小于参考区间上限值的部分为基本协调,其他协调类型依据五等分的结果划定,具体协调类型划分如表5。

4 土地城镇化与人口城镇化协调度评价结果与特征

依据土地城镇化与人口城镇化协调类型划分标准,2000-2020年我国实体城市土地城镇化与人口城镇化协调类型属于轻度失调。以10年为时间间隔时,2000-2010年全国k值为1.65,处于中度失调状态;2010-2020年k值为0.91,处于轻度失调状态。全国土地城镇化与人口城镇化系统趋向协调发展,土地利用效率有所提高。

4.1 空间格局

由前文可知,2000-2020年,四大地区土地城镇化与人口城镇化的比值均大于1。其中东北地区最高,为8.71,土地城镇化远远快于人口城镇化,处于严重失调状态;东、中、西部地区k值分别为1.02、1.45和1.34,处于土地城镇化快于人口城镇化的轻度失调状态。

由表6可知,除西部地区外,时间间隔为10年时,各地区k值均有所下降。2000-2010年,东北地区土地城镇化与人口城镇化处于严重失调状态,土地城镇化远快于人口城镇化;2010-2020年,此数值下降为负值,东北地区人口流失,出现人口收缩现象。2000-2010年,东部地区土地城镇化与人口城镇化处于中度失调状态,土地城镇化快于人口城镇化;2010-2020年,k值下降为0.69,土地城镇化与人口城镇化处于基本协调状态。2000-2010年,中部地区土地城镇化与人口城镇化处于中度失调状态,土地城镇化快于人口城镇化;2010-2020年,二者比值也有所下降,土地城镇化与人口城镇化处于轻度失调状态;2000-2010年、2010-2020年,西部地区土地城镇化与人口城镇化均处于轻度失调状态,但二者比值有所上升,土地城镇化快于人口城镇化。

由图3四大地区不同协调状态的城市数量占比可知,东北地区、东部地区和中部地区中度失调、高度失调和严重失调的城市数量占比呈下降趋势,基本协调和轻度失调的城市数量占比呈上升趋势;西部地区则有所不同,轻度失调、中度失调、高度失调和严重失调的城市数量占比呈上升趋势,基本协调的城市数量占比呈下降趋势。

总体来看,四大地区均存在土地城镇化快于人口城镇化的问题。其中东部地区和中部地区土地利用的集约节约度有所提高;东北地区、东部地区和中部地区基本协调和轻度失调的城市数量占比呈上升趋势,城市扩张速度与人口增长速度日益协调。东北地区人口流失问题仍需关注;西部地区土地城镇化日益快于人口城镇化也值得重视。

4.2 城市规模

由前文可知,按城市规模划分时,2000-2020年特大城市、大城市和中等城市土地城镇化速度与人口城镇化速度比值均大于1。其中特大城市k值为1.24,处于轻度失调状态;大城市k值为1.52,处于高度失调状态;中等城市k值为6.10,严重失调,土地城镇化远远快于人口城镇化;小城市k值为-0.85,人口流失,出现人口收缩现象。

如表7以10年为时间间隔时,超大城市2010-2020年土地城镇化与人口城镇化处于轻度失调状态;特大城市k值呈上升趋势,2000-2010年、2010-2020年土地城镇化与人口城镇化均处于中度失调状态;中等城市k值由大于1的正值下降为负值,2000-2010年处于中度失调状态,2010-2020年人口流失,出现人口收缩现象;2000-2010年、2010-2020年小城市k值均为负,人口流失问题持续存在。

由图4不同规模城市协调状态数量占比可知,超大城市、特大城市、大城市和中等城市基本協调的城市数量占比呈上升趋势,严重失调、高度失调和中度失调的城市数量占比呈下降趋势,其中超大城市、特大城市和大城市2010-2020年基本协调和轻度失调的城市数量占比超过50%;小城市则有所不同,基本协调的城市数量占比呈下降趋势,其他协调状态的城市数量占比呈上升趋势。

总体来看,不同规模城市均不同程度存在土地城镇化快于人口城镇化问题。但大部分城市土地和人口趋向协调发展,中等城市和小城市出现的人口流失现象值得关注。

从社会经济分区和城市规模不同视角出发,2000-2020年处于协调状态的实体城市数量占比呈上升趋势。东部地区和中部地区,大城市土地和人口城镇化系统整体趋向协调发展。但东北地区城市和中等规模、小规模城市人口流失,出现人口收缩现象。

5 结论与讨论

5.1 结论

本文基于近年来国家在土地和人口方面出台的政策文件,结合历史数据,提出土地城镇化和人口城镇化协调判断的参考值,划定参考区间,构建城镇化失调等级分类评级标准。利用实体城市边界数据和全球人口动态统计分析数据库,结合第七次人口普查数据。从时序演变、空间分布及城市规模对全国348个实体城市人口和土地城镇化系统的协调度进行分析,研究表明:

①从全国、地区、城市规模不同视角出发,2000-2020年土地城镇化速度和人口城镇化速度的比值普遍大于1,部分城市二者比值甚至远大于1。

②根据国家人口发展、国土空间发展、新型城镇化、土地节约集约利用等相关规划和政策要求,面向未来可持续发展和土地节约集约利用需求,我国土地城镇化和人口城镇化的建议参考值为0.80,划分协调性评价的分级区间,作为土地城镇化和人口城镇化协调性评价的标准。

③土地城镇化和人口城镇化协调性较强,且趋向协调发展。2000-2020年东部、中部和西部地区及特大规模城市整体均处于轻度失调状态。从经济分区、城市规模不同视角出发,东部、中部和西部地区基本协调和轻度失调的城市数量占比高,其中东北地区、东部地区和中部地区部分城市趋向协调发展;超大城市、特大城市、大城市2010-2020年处于基本协调和轻度失调的城市超过半数,其中超大城市、特大城市、大城市和中等规模部分城市趋向协调发展。东北地区和中等规模城市出现人口收缩现象,小城市人口流失问题持续存在。

5.2 讨论

城镇化快速发展时期,土地迅速扩张,城镇化率不断提高,土地扩张速度普遍快于人口增长速度,学者据此提出判定土地和人口协调增长的数值。然而在当前生态文明战略和可持续发展背景下过往数值的适用性受到质疑。与以往直接采用某数值作为协调度评价的标准不同,本文结合当前社会经济背景、国家政策需求,考虑近年来土地和人口的发展状况,提出现阶段适应国情的城镇化协调度参考值,并以此为标准评价近20年我国城镇化发展是否协调、是否符合可持续要求。

同时,不同与以往在城市建成区范围内探讨城镇化发展协调度,本文基于空间化数据,在统一可比的实体城市地域内,对我国城镇化发展进行分析,能更精准评价城镇化发展协调度,为城市未来可持续发展提供支撑。

基于合理参考值和统一可比的实体城市地域,本文得出部分与以往不同的结论:整体来看,东部和中部地区土地城镇化和人口城镇化协调性相对较高,且均趋向协调发展;东北地区同时存在土地扩张和人口流失问题,导致二者协调性弱。城市规模与土地城镇化和人口城镇化的协调度并不呈正比或反比关系;超大规模城市2010-2020年土地城镇化和人口城镇化与其他规模城市相比最为协调,中等城市后期和小城市持续存在的人口流失问题需要关注。

本文仍然存在一些不足之处,需要在未来进一步深入研究。首先,本文提出的参考值是对我国城镇化发展程度的整体判断,但不同地区城市发展存在较大差异,未来应考虑不同地区城镇化发展之间的差别,针对性地提出参考值。再次,本文参考值主要作为现阶段城镇化协调度判断的参考,在结合当下国家面向未来的发展政策和部分年份历史数据的基础上提出,实则为一动态值,应当依据国家发展战略和情况适时调整。

参考文献:

1.Liu Y, Fang F, Li Y.Key Issues of Land Use in China and Implications for Policy Making.Land Use Policy.2014.40

2.Chen M, Liu W, Lu D.Challenges and the Way Forward in China’S New-Type Urbanization.Land Use Policy.2016.55

3.方創琳 鲍超 黄金川 等.中国城镇化发展的地理学贡献与责任使命.地理科学.2018.38 (03)

4.刘法威 许恒周 王姝.人口.土地—经济城镇化的时空耦合协调性分析——基于中国省际面板数据的实证研究.城市发展研究.2014.21 (08)

5.高金龙 包菁薇 刘彦随 等.中国县域土地城镇化的区域差异及其影响因素.地理学报.

2018.73 (12)

6.贺三维 邵玺.京津冀地区人口-土地-经济城镇化空间集聚及耦合协调发展研究.经济地理.2018.38 (01)

7.韩增林 赵启行 赵东霞 等.2000-2015年东北地区县域人口与经济耦合协调演变及空间差异——以辽宁省为例.地理研究.2019.38 (12)

8.徐智邦 焦利民 贾琦琪 等.标度律视角的城市效能测度及中国城市多维要素效能分析.地理研究.2021.40 (6)

9.潘爱民 刘友金.湘江流域人口城镇化与土地城镇化失调程度及特征研究.经济地理.2014.34 (05)

10.朱凤凯 张凤荣 李灿 等.1993-2008年中国土地与人口城市化协调度及区域差异.地理科学进展.2014.33 (05)

11.刘欢 邓宏兵 李小帆.长江经济带人口城镇化与土地城镇化协调发展时空差异研究.中国人口·资源与环境.2016.26 (05)

12.Lv T, Wang L, Zhang X, et al. Coupling Coordinated Development and Exploring its Influencing Factors in Nanchang, China: From the Perspectives of Land Urbanization and Population Urbanization.Land.2019.8 (12)

13.杨丽霞 苑韶峰 王雪禅.人口城镇化与土地城镇化协调发展的空间差异研究——以浙江省69县市为例.中国土地科学.2013.27 (11)

14.王琦 汤放华.洞庭湖区生态—经济—社会系统耦合协调发展的时空分异.经济地理.2015.35 (12)

15.吴一凡 刘彦随 李裕瑞.中国人口与土地城镇化时空耦合特征及驱动机制.地理学报.2018.73 (10)

16.司成兰 周寅康.南京市建设用地变化及其驱动力分析.南京社会科学.2008 (11)

17.胡燕燕 曹卫东.近三十年来我国城镇化协调性演化研究.城市规划.2016.40 (02)

18.陈如铁 杨青山 宋宁 等.辽宁省新型城镇化路径及其影响因素.经济地理.2017.37 (03)

19.焦利民 董婷 谷岩岩.2000-2012年中国地级以上城市空间弹性分析.资源科学.2016.38 (07)

20.杜春萌 焦利民 许刚.中国地级以上城市建成区2006-2016年人口密度变化的时空格局及驱动因素.热带地理.2018.38 (06)

21.Xu G, Jiao L,Yuan M,et al.How Does Urban Population Density Decline Over Time ? An Exponential Model for Chinese Cities with International Comparisons.Landscape and Urban Planning.2019.183

22.Xu G, Zhou Z, Jiao L, et al. Compact Urban Form and Expansion Pattern Slow Down the Decline in Urban Densities:A Global Perspective.Land Use Policy.2020.94

23.熊柴 蔡继明.我国城镇用地扩展过快吗?——基于国际比较的研究.河北经贸大学学报.2014.35 (04)

24.姚士谋 陆大道 王聪 等.中国城镇化需要综合性的科学思维——探索适应中国国情的城镇化方式.地理研究.2011.30 (11)

25.周一星 史育龙.建立中国城市的实体地域概念.地理学报.1995.04

26.Long Y.Redefining Chinese City System with Emerging New Data.Applied Geography.2016.75

27.戚伟 王开泳.中国城市行政地域与实体地域的空间差异及优化整合.地理研究.2019.38 (02)

28.孙斌栋 郭睿 陈玉.中国城市群的空间结构与经济绩效——对城市群空间规划的政策启示.城市规划.2019.43 (09)

29.毛帅永.1985-2017年中国实体城市识别及形态时空演化.武汉大学.2020

30.Xu Z, Jiao L, Lan T, et al. Mapping hierarchical urban boundaries for global urban settlements. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation.2021.103

31.Gong P, Li X, Zhang W.40-Year (1978–2017) Human Settlement Changes in China Reflected by Impervious Surfaces From Satellite Remote Sensing. Science Bulletin.2019.64 (11)

32.Jun C,Ban Y,Li S.Open Access to Earth Land-Cover Map.NATURE.2014.514 (7523)

33.周一星.关于中国城镇化速度的思考.城市规划.2006.S1

34.苏红键 魏后凯.改革开放40年中国城镇化历程、启示与展望.改革.2018.11

35.魏旭红 开欣 王颖 等.基于“双评价”的市县级国土空间“三区三线”技术方法探讨.城市规划.2019.43 (07)

作者简介:李静,武汉大学资源与环境科学学院,硕士研究生。

焦利民,武汉大学资源与环境科学学院,教授,博士生导师。

徐智邦,武汉大学资源与环境科学学院,博士研究生。

基金项目:国家自然科学基金项目(41971368);国家重点研发计划(2017YFA0604404)。