新时代中小学课程建设的困境与出路

——基于OECD学习框架2030的分析

2022-04-22娄丁一闵慧祖

文∣娄丁一 闵慧祖

推进学校课程建设走向优质是深入贯彻党的十九届五中全会“建设高质量教育体系”要求的关键环节。当前我国学校课程建设存在重“教学”轻“研究”、重“要素”轻“系统”、重“接受”轻“构建”、重“知识”轻“德化”等倾向[1],这些弊端无疑会阻碍学生未来的发展。新时代背景下,中小学课程建设面临着新的困境,为此可从经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,以下简称OECD)于2019年5月正式发布的“学习框架2030”[2]中寻找出路。该框架主要从学生面对未来的学习体系出发,旨在勾勒出全球化课程的蓝图,借鉴其中的经验能够助推我国中小学课程建设走向优质。

一、当前中小学课程建设的现实困境

学校行使课程权力进行课程建设,系由学校课程主体立足学校育人需求与现实问题,对学校课程进行持续改进的常态化专业活动。当前我国中小学课程建设面临着工具理性的桎梏、还原论思维的钳制和保守化倾向裹挟等现实困境,这些困境导致课程建设在人本性、统整性和革新性等方面存在不同程度的弱化。

(一)课程建设的人本性受到工具理性的桎梏

当前部分中小学在课程建设方面存在着工具理性的风气,这不利于学生主体性的发挥。课程建设对学生主体的弱化一方面表现在学科结构设置不够合理,课程安排压缩选修及综合实践活动课程的比例,这并不利于学生的全面发展。另一方面,课程实施的有效性不够均衡。这里的有效性主要指课程开展的效果能够充分实现课程的既定目标,但当前中小学主要还是一“智”独秀,“五育并举”的落实有些流于形式。强调课程建设的人本性是为了坚守教育的初衷,更是为了让师生在课堂学习中葆有“灵韵”。学校课程建设若仅围绕“课程”去进行建设,考虑如何将课程变得高效和系统,却轻视这种建设与学生发展的适切性,则会让学生的成长走向歧误。

(二)课程建设的统整性受到还原论思维的钳制

还原论的观念和方法源远流长,其中笛卡尔从哲学角度对还原论进行的阐释较为著名。如今,还原论的思维方式“过分强调笛卡尔的割裂成碎片的方法”。有学者指出,还原论的分析观是一种只见树木不见森林的片面观点, 尽管它对于科学发展的一定时期是必不可少的,但是在复杂性科学的应用上却会产生明显的局限性,甚至造成制约作用。[3]

课程建设作为一种服务于人的复杂系统,如果受到还原性思维的钳制,其统整性则会遭到一定程度的破坏。当前课程建设的统整性受损主要体现在三个方面:其一,学校课程建设的组成要素关联阙如。课程目标、课程规划、课程实施、课程评价等是学校课程体系的重要构成要素,但有些学校打着“校本特色”的旗号着重发展课程的单一要素,混淆了优先发展和片面发展的概念。其二,学校课程建设的学科课程泾渭分明。学科课程的“独立化”使得学科在无形中产生了一道壁垒,阻碍了学科之间的内在关联。淡化学科间的联系性会让学生缺乏对所学知识的整体感知,也会阻碍学生认知结构的发展。其三,学校课程建设与学校教育的整体管理不够紧密。课程建设不是独立的教育行为,而是要依托于整个学校教育的体系构建。如果课程建设缺乏与学校教育宏观统筹的协调性,就会陷入“就课程谈课程”的误区。

(三)课程建设的革新性受到保守化倾向的裹挟

课程建设是一项动态的长期工程,其间势必要结合学生的成长需求和社会的发展进行灵活的调整。保守化倾向是一种力图稳定、尽可能降低风险的思维模式。课程建设应该追求适当的稳健性,但若受到保守化倾向的裹挟,就会缺乏课程建设的活力。课程旨在“培养社会主义建设者和接班人”,因此其建设理应具有先进性、引领性和创新性,陷入保守也就阻碍了发展的契机。

当前学校课程建设存在一定的保守化倾向,具体可以体现在能力和资源两大方面。在能力方面,校长和教师在课程建设方面的变革能力不足。部分中小学校长缺乏课程规划的理念和意识,将课程领导等同于课程行政管理,在学校课程体系的建设方面缺乏创新力和开拓性,没有充分赋予教师参与课程建设的权利,无法有效统筹学校课程建设的相关工作。[4]有些教师也在不知不觉中渐趋“循规蹈矩”,对于课程更乐于扮演“执行者”的角色,而疏于充当“建设者”的角色。在资源方面,用于课程建设的人力资源和物质资源有限。专业人力资源不足主要是指课程建设的专家力量配备不齐,难以发挥“以点带面”的成效,导致教师的课程建设能力缺乏提升渠道。专业物质资源的匮乏主要是指教室、教材和资金等必备的课程资源在时空范围内受限,无法满足学生的多样化发展需求。

二、中小学课程建设困境突围的三重逻辑

要走出上述困境,中小学课程建设要围绕“育人”展开,在统整与创新中促进学生的全面发展。为此,可以从OECD发布的学习框架2030中寻找启示,探索中小学课程建设的新思想和新路径。OECD学习框架2030的三大特征为:能在全球范围内适用;能与更广泛的政策相一致;能落实到课程与教学中。[5]通过该框架可以清晰地看出全球化视野下学校课程建设的应然指向,汲取其中的有益经验能够助推我国学校课程建设的困境突围。

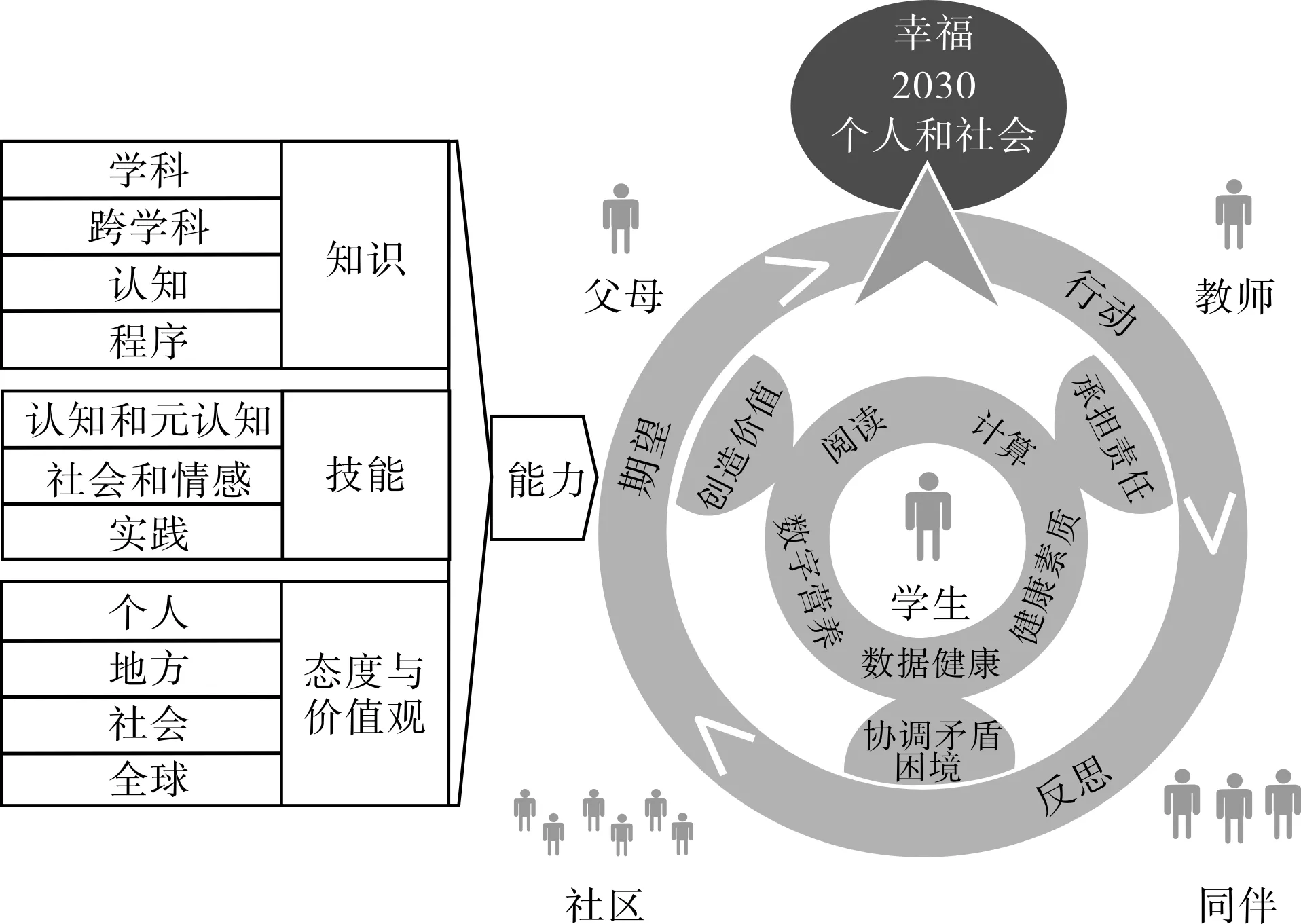

(一)“框架”重视合作主体性,课程建设要避免“形式化”

学习框架2030的完整脉络如图1所示,其中“学生”是核心主体,整个生态学习体系都是围绕学生的发展进行构建的。为了充分地激发学生的主体性,学习框架2030辅以“合作主体性”的配合,这意味着学生、同伴、父母和教师共同合力,在社会环境中促使学生努力达成自己的目标并调节自身的行为。“合作主体性” 是学习框架2030的关键概念,强调所有对学生的学习与发展起帮助和促进作用的社会关系——教师、同伴、父母、社区等都应被视为主体,吸纳他们的想法和建议,发挥他们的协同育人作用。在课程建设的合作机制构建方面,我国与发达国家仍有一定的距离。当前课程建设的学生主体性主要体现在重视学生的价值,肯定学生的进步和为学生创造良好的学习环境。但是在各项资源的整合利用和社会关系的优化协调上,学习框架2030为我们提供了新的镜鉴。按照OECD的预期目标,课程建设的统筹规划应该具有操作性与联动性,保障学生的能力发展能够以幸福为目标,兼顾个人和社会的需求。这能够在更大程度上发挥学生的主体性,为他们的学习与发展构建良好的生态系统。

图1 OECD学习框架2030(资料来源:OECD.The future of education and skills—Education 2030,2018)

(二)“框架”突出师生能动性,课程建设要防止“割裂化”

学习框架2030强调,课程建设要能够激发师生双方的能动性,进而维护课程建设的统整性。为此,“教育2030”项目专家组基于师生的角色定位,在学习框架2030 的基础上提出了设计教育体系与课程改革的指导原则,以适应不同国家对课程和教育体系变化的需要,其中包括概念、内容与主题设计和流程设计等。这些指导原则在本质上是对学习框架2030主要特点的系统总结,旨在激发师生在课堂中的主观能动性,从实践层面加强学科间和各课程要素间的联系。学习框架2030指出,要保障课程建设具有良好的统整性应遵循以下原则:①以严谨的态度在真实性课程中去教授合理的教学内容,聚焦有价值的教育主题;②保持学校生活的关联性和一致性;③加强课程建设的灵活性;④课程评估要与教学实践相对齐,确保师生共同参与的有效性;⑤提升课程内容的可迁移性和可选择性,充分调动师生在课程建设中的兴趣。在这些原则的背后体现的是对师生双方参与课程建设的支持。

(三)“框架”强调内容多元性,课程建设要突破“刻板化”

中小学课程内容的丰富性既要依靠课程开发者的协同努力,也要运用课程利益相关者的集体智慧。在学习框架2030中,课程内容的开拓与创新离不开专业人士以外的力量。学习框架2030提出,课程建设的内容一定是源自学生的全部生活,而不只是来自课程开发者自身的见解。国家在课程设计和实施中,重视不同利益相关者的参与,积极吸纳他们的意见并将其反馈到课程中,建立 “自下而上” 的实施路径已经成为一条非常重要的经验。[6]我国的课程建设也可以考虑建立开放性的畅通渠道,鼓励课程利益相关者积极参与课程内容的制定,合理吸纳有价值的建议和观点,增进课程内容的多元性。学习框架2030关于课程建设的包容性举措若能在中小学加以本土化改良和应用,则会以课程为媒介进一步强化学生与社会的联系,促进学生的健全成长。

三、中小学课程建设走向优质的实践进路

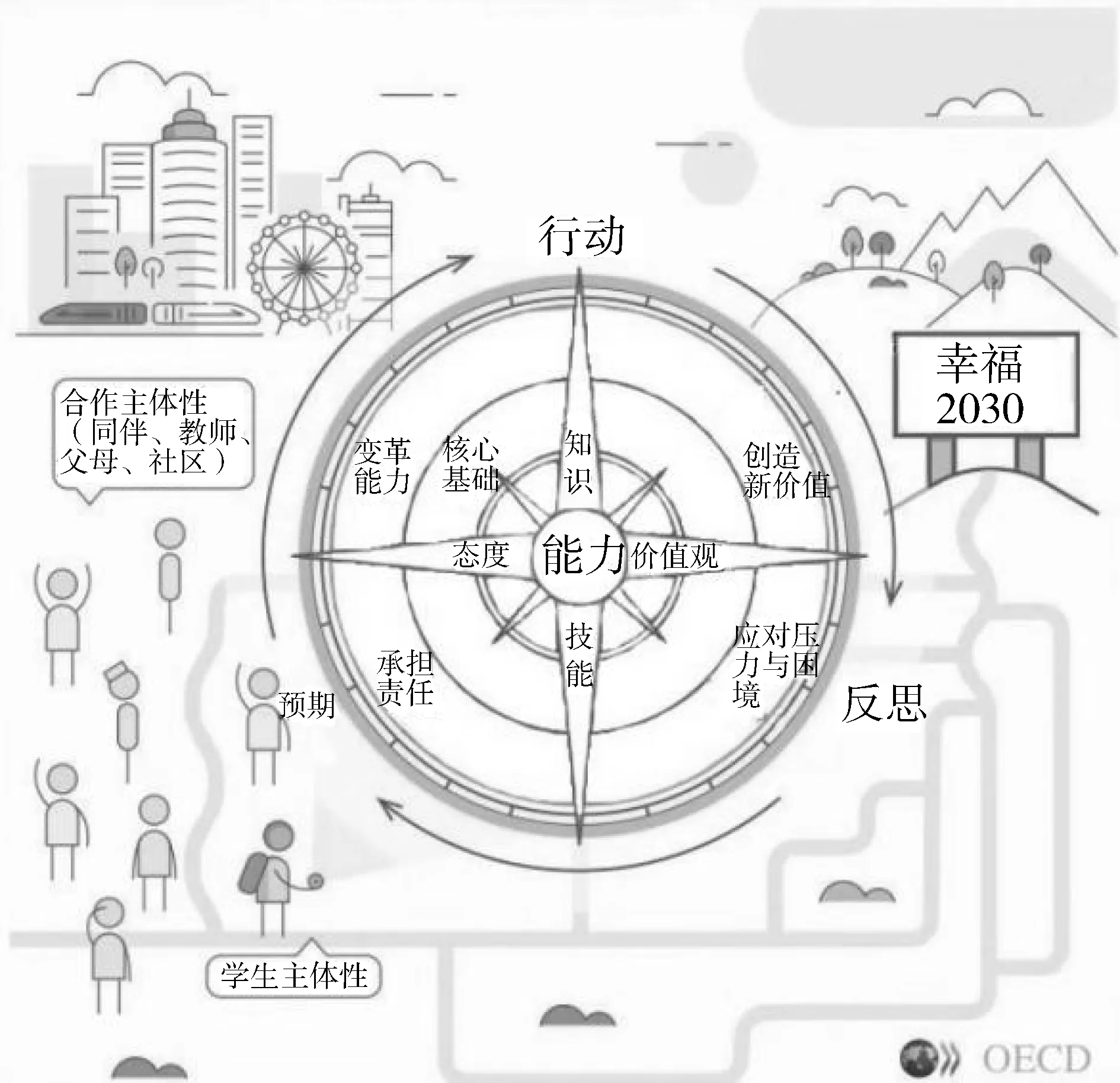

为了帮助世界各国更好地领会和吸收学习框架2030中的宝贵精神,“教育2030”项目组专门开发了更易理解和操作的OECD学习罗盘(Learning Compass),这也是学习框架的核心部分,具体内容如图2所示。罗盘由磁针和方位盘构成,应用于航海工作,主要是为了帮助船只在大海中寻觅正确的行进方向。OECD正是想借此作为隐喻,表达学生面临的未来世界是充满未知和风险的,而克服这些问题的策略正是来自学习罗盘中的能力、素养及外部支持体系。通过对OECD学习罗盘的分析,能够更有效地领会学习框架2030的精神内核,从而探索其对我国中小学课程建设的有益启示。

图2 OECD学习罗盘(资料来源:OECD.Learning Compass 2030[EB/OL].[2021-03-03]http://www.oecd.org/education/2030-project/)

(一)以幸福为旨归,课程建设要重视主体能力

在OECD学习罗盘中,学生的主体能力被视为磁针,其地位可见一斑。OECD将能力分为以下维度:知识、技能、态度与价值观。这充分说明学生的主体能力是一种综合运用,其终极目标是为了学生的幸福。在具体的分类中,“知识”包括学科知识、跨学科知识、认知知识、程序知识,“技能”包括认知技能与元认识技能、社会技能与情感技能、身体技能与实践技能,“态度与价值观”涉及个人、地方、社会、人类四个层面。[7]我国中小学课程建设的规划与设计也要重视主体能力,注重从课程角度对学生的认知结构进行培养,让知识充满联系性和延展性。

在主体能力的培养上,学习框架2030提出了“预期—行动—反思”的行动逻辑。实际上,这一逻辑不只是能力发展的过程与周期,更是课程建设的运作机制。课程建设的“预期”就好比课程规划的统筹,其“行动”正是课程安排与开展的具体实践,课程建设的“反思”则是根据课程评价与反馈进行的总结升华。尽管我国课程建设的规划与实施仍需优化,但主要的薄弱环节集中在反思层面。课程建设的反思是推动课程走向优质的基石,反思不仅关乎个体如何思考,同时涉及个体如何建构经验,如思想、情感和社会关系等。[8]因此,中小学课程建设要合理借鉴学习框架2030的经验,建立一支系统完备的课程研发队伍,深入钻研符合国情的学生主体能力,对课程建设秉持持续反思的态度。

(二)以发展为导向,课程建设要把握核心基础

学习框架2030尤为强调发展的意义,并明确指出有效的发展源自扎实的基础。在课程建设方面,OECD认为把握核心基础是首要任务,其主要分为三大板块:认知基础、健康基础、社会与情感基础。[9]

在认知基础方面,主要包括阅读、计算、数字和数据素养。在信息技术不断发展的大数据时代,数字和数据素养必将成为学校课程建设的鲜活力量。因此,在抓好阅读和计算两大核心的基础上,我国也应着力将数字和数据素养系统融入中小学课程构建的体系中。

学习框架2030将健康基础提高到前所未有的高度。近年来,青少年学生群体的身心健康已成为全球教育领域的重要焦点。对学生来说,健康基础是知、情、意、行的综合,需要掌握健康知识和技能,还应具备让自己过上健康生活的能力。因此,我国学校课程必须将健康的主题纳入课程建设的核心位置,为学生的身心健康保驾护航。

在社会与情感基础方面,学习框架2030将其分为道德和伦理两大方面,落实到课程中则是指学生在社会关系与行为中的品质塑造。为此,可从课程建设出发,加强情绪管理、合作行为、积极参与等方面的培养,从而为学生的社会适应性发展奠定坚实的基础。

(三)以适应为准则,课程建设要培育变革素养

学习框架2030所提出的变革素养主要包括三方面的内容:其一,创造新价值;其二,应对压力与困境;其三,承担责任。在创造新价值方面,OECD认为创新能力体现着一个国家的生命力,在面对困境和难题时创新是化险为夷的制胜法宝。在课程建设方面,创造新价值强调的是新知识、新思路和新见解,并由此凝结成新技术、新策略和新途径。在当前的学校课程建设中,应持续注入创新的元素,培养学生的好奇心和创造力。在实践层面可以充分发挥中小学课程中综合实践类活动的作用,鼓励师生在良好互动中迸发新灵感,产生新创意。在应对压力与困境方面,OECD倡导学生应该以更加灵活变通的思维方式去看待问题,综合考量事件的利弊得失,在多元化的价值、利益与需求之间寻找平衡。在课程安排中,可以利用中小学的体育活动锻炼学生应对压力与困难的适应能力,帮助学生实现自我超越。在承担责任方面,OECD认为这是变革素养中最容易被忽视但却最为重要的一环,因为这种素养是前两者的先决条件。这里的承担责任不仅意味着对自己的行为负责,更重要的意义在于自我的调节与管控。三类变革素养之间相互关联、互为促进,并与主体能力、核心基础一同为学生构筑起面向未来的阶梯。

本文系江苏高校品牌专业建设工程资助项目(项目编号:PPZY2015A004)的阶段性研究成果