桂枝汤在温病中的应用规律研究*

2022-04-21王宏蔚王睿哲吴智兵杨敏刘迅

王宏蔚,王睿哲,吴智兵,杨敏,刘迅

1.深圳市龙岗区第三人民医院乐城社区健康服务中心,广东 深圳 518115; 2.广州中医药大学第一附属医院,广东 广州 510405; 3.湖南中医药大学,湖南 长沙 410208

桂枝汤首见于张仲景的《伤寒论》,有“群方之首”之誉。在《温病条辨》里,首方亦为桂枝汤,但桂枝汤整体属性偏温,运用于温病唯恐失治误治,加重病情。吴鞠通在《温病条辨》里亦提到:“本论方法之始,实始于银翘散。” 故许多后世医家认为,吴鞠通是迫于当时社会条件、医界环境及《伤寒论》巨大影响力的压力,不得不在首方使用经方桂枝汤[1-2]。桂枝汤能否应用于温病,一直是个争论不休的问题。查阅中文期刊网全文数据库发现,以“桂枝汤和温病”为主题词搜索,仅得到12条结果,且均为关于《温病条辨》中使用桂枝汤治疗温病的争论的探讨。因此,通过对古籍文献进行查阅、整理、分析、归纳,探讨桂枝汤能否应用于温病的问题,再进一步系统归纳出桂枝汤应用于温病的疾病类型、证型、主要症状、舌脉特点及桂枝汤加减规律,为临床医家治疗温病时使用桂枝汤提供思路及临床参考依据显得尤为重要。同时,该研究对拓展桂枝汤在温病中的临床应用范围也具有重要的意义。

1 研究方法

使用《中华医典》第5版数据库通过搜索主题词的方式收集古籍文献。

1.1 与温病相关主题词的选取参照吴鞠通在《温病条辨》中所设的九种温病、由吴智兵主编科学出版社出版的“十三五”规划教材《温病学》里温病的分类及古代医家对温病的特殊称呼(如邪气等)进行主题词的选取,共17组,分别为:“桂枝汤、温病”“桂枝汤、风温”“桂枝汤、温热”“桂枝汤、温疫”“桂枝汤、温毒”“桂枝汤、暑温”“桂枝汤、湿温”“桂枝汤、秋燥”“桂枝汤、冬温”“桂枝汤、温疟”“桂枝汤、春温”“桂枝汤、暑湿”“桂枝汤、伏暑”“桂枝汤、伏邪”“桂枝汤、伏气”“桂枝汤、湿热”“桂枝汤、瘟疫”。

1.2 文献的分类主要根据吴鞠通《温病条辨》中的九种温病进行分类,参照《温病学》[3]里的“四时温病”进行补充。若遇到文献中未明确指出类型的温病,则归于“不可归类的温病”,共分为12组,分别为:风温、春温、暑温、秋燥、湿温、暑湿、伏暑、湿毒、温疫、温疟、冬温及不可归类的温病等,在此基础上再行子分类。①方论类:涉及桂枝汤与温病理论探讨的相关条文。②方剂类:论述应用于温病,包含桂枝和芍药,且与《伤寒论》桂枝汤原方药物组成相似度>60%的方剂的相关条文。③医案类:桂枝汤应用于温病的相关医案。

1.3 有效文献的确认文献中所治之病符合《温病学》[3]或吴鞠通所著《温病条辨》[4]里定义的温病。医案类文献所治之疾症状明显好转或痊愈。所涉及的方剂须含君药桂枝和臣药芍药,且与《伤寒论》中桂枝汤原方药物组成相似度>60%。桂枝汤原方药物组成:桂枝、芍药、生姜、大枣、甘草。

1.4 文献分析对收集整理后的文献按上述分类录入Excel表格,形成基本数据库,做频数、百分比统计及绘制相应的图表,归纳出桂枝汤主要应用于哪一类温病,在温病中应用时的主要症状、舌脉特点,并进行次数统计。另外,通过对纳入文献的桂枝汤原方及类方使用情况进行统计分析,并统计桂枝汤类方中药物加减次数,归纳出桂枝汤在温病中应用的药物加减规律。

2 结果

使用《中华医典》分别以“桂枝汤、风温”“桂枝汤、春温”“桂枝汤、暑温”等17组主题词在全数据库中进行检索,检索到相关文献3 561篇。其中,符合纳入标准的文献73篇,占检索总篇数的2.050 0%。其中,方论类48篇,占纳入总篇数的65.753 4%;方剂类17篇,占纳入总篇数的23.287 7%;医案类8篇,占纳入总篇数的10.958 9%。

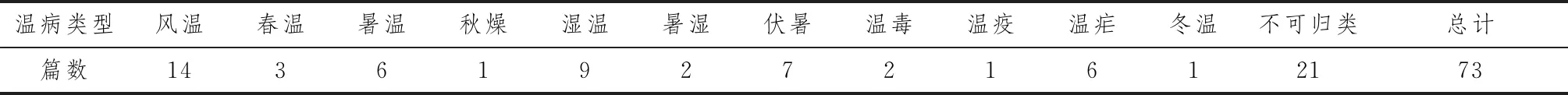

纳入文献中的温病分类情况见表1,以不可归类温病文献最多,为21篇,其次为风温类文献14篇。

表1 符合纳入标准的不同温病类型的文献篇数 篇

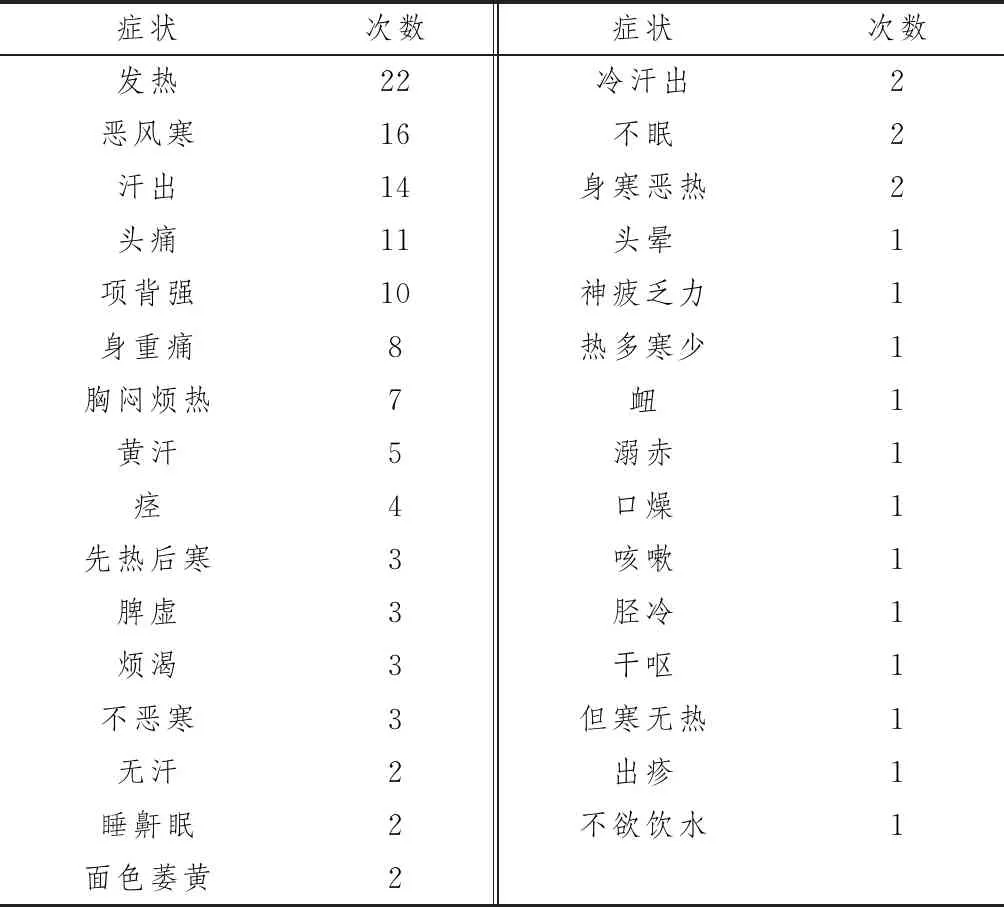

纳入文献中的相关症状出现次数见表2,其中,出现次数最多的前五位症状分别为:发热、恶风寒、汗出、头痛、项背强。

表2 桂枝汤在温病应用中相关症状出现次数 次

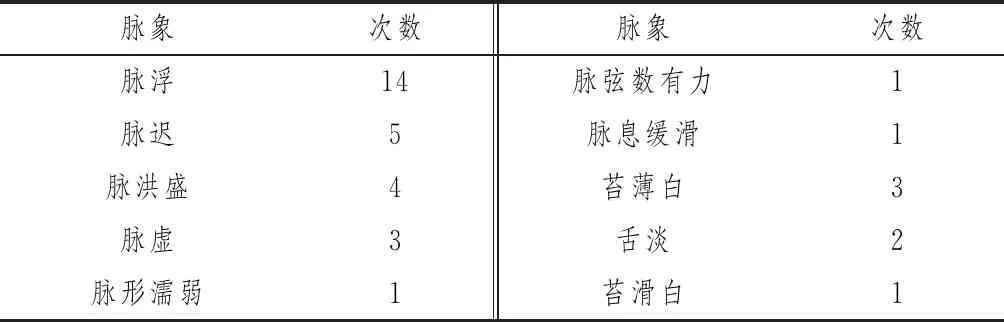

纳入文献中的相关舌脉出现次数见表3,其中,出现次数最多的脉象为脉浮,舌象为舌淡苔薄白。

表3 桂枝汤在温病应用中相关舌脉出现次数 次

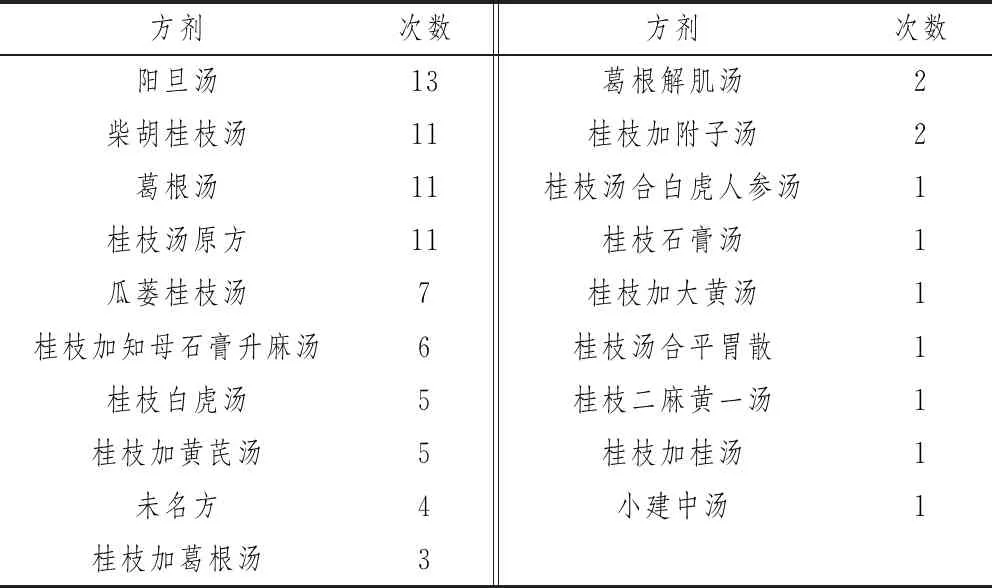

纳入文献中涉及的方剂共87首,其中桂枝汤原方11首,桂枝汤类方76首,具体见表4,其中,使用次数最多的方剂分别为:阳旦汤、柴胡桂枝汤、葛根汤、桂枝汤原方、瓜蒌桂枝汤。

表4 桂枝汤及其类方在温病中应用的方剂使用次数 次

纳入文献中的桂枝汤类方加减药物出现次数最多的药物分别为:黄芩、葛根、石膏、麻黄、知母、柴胡、瓜蒌根,见表5。

表5 桂枝汤类方在温病应用中加减药物次数 次

3 讨论

通过《中华医典》第5版数据库共检索到相关古籍文献3 561篇,符合纳入标准的文献73篇,占检索总篇数的2.050 0%。其中,方论类文献最多,为48篇,占纳入总篇数的65.753 4%。符合纳入标准的文献,除去不可归类温病的文献外,以风温类文献最多,共14篇,占纳入总篇数的19.18%。出现次数最多的症状分别为:发热、恶风寒、汗出、头痛、项背强;脉象以浮脉次数最多;舌象主要为舌淡苔薄白。此次研究涉及的方剂共有87首,桂枝汤原方11首,桂枝汤类方76首,使用次数最多的方剂分别为:阳旦汤、柴胡桂枝汤、葛根汤、桂枝汤原方、瓜蒌桂枝汤。在桂枝汤类方中加入的药物共30味,使用次数最多的药物分别为:黄芩、葛根、石膏、麻黄、知母、柴胡、瓜蒌根。可见,在古籍中较少使用桂枝汤及其类方治疗温病,在应用桂枝汤治疗的温病中,风温类温病最多,症状多为发热、恶风寒、汗出、头痛、项背强等肺卫表证,脉象以脉浮为主,舌象以舌淡苔薄白为主,使用的方剂主要为加用黄芩、葛根、石膏、知母、柴胡等寒凉性质药物的类方,如阳旦汤、柴胡桂枝汤、葛根汤等。

桂枝汤出自《伤寒论》,其组方为桂枝、芍药、生姜、大枣、炙甘草。桂枝为君药,辛甘而温,透营达卫,解肌散寒;芍药为臣药,酸苦而凉,益阴敛营;桂枝芍药相须为用,共调营卫;生姜辛温,助桂枝解肌散寒;大枣甘平,益气和中、健脾生津;生姜、大枣合为佐药,益营助卫;炙甘草甘温,益气和中,调和诸药。全方合用具有解肌发表,调和营卫的功效[5]。桂枝汤整体属性偏温,医家们多不敢将其运用于以温热性质为主要特点的温病。通过本次文献研究发现,桂枝汤及相似度大于60%的桂枝汤类方在温病中的应用较少,约占相关文献的2%,并以方论类文献为主。医家们主要将桂枝汤应用于症见发热、恶风寒、汗出、头痛、项背强,舌淡苔薄白、脉浮等肺卫表证的风温类温病,运用的类方多为加用黄芩、葛根、石膏等寒凉药物的阳旦汤、葛根汤等方。可见,尽管桂枝汤属性偏温,但仍可运用于部分温病。

桂枝汤在临床上用途极为广泛,医家们根据不同的情况将其灵活运用于内、外、妇、儿等各科[6]。现代亦有医家使用桂枝汤类方治疗温热类疾病,如马学玉使用加味白虎加桂枝汤治疗湿热类尪痹,有效率达85.45%[7]。现代药理研究表明,桂枝汤具有体温双向调节、胃肠运动双向调节、抗菌、抗病毒、促汗腺分泌、降血糖血压、保护心脏等作用[8]。由此可推测,对于具有急性发热等症状的风温类、温热类、瘟疫类温病,桂枝汤的体温双向调节、抗感染、抗菌、抗病毒等功效可发挥一定的作用。

从符合纳入标准的文献及数据中可看出,医家们使用桂枝汤及其类方治疗温病时多取其解肌发表、调和营卫的功效。当温热之邪在卫分肌表时,可使用桂枝汤发汗解肌,使热邪随汗出而解,如风温类温病;若热象明显,则加用黄芩、葛根、石膏等清热药。当邪在营卫之间,使营卫不调之时,可使用桂枝汤调和营卫,并随证加减;若营血有热,则加用清营凉血之品;若卫表有风,则加用疏风之药。亦有医家使用桂枝汤因势利导,导邪而出,如治疗湿温病时,使用桂枝加黄芪汤治疗湿热内郁所致的黄汗兼脉浮的黄瘅病,使湿热之邪从表皮随汗而出。总体来说,桂枝汤及其类方所治疗的温病多有表邪,取其解肌发表之功效,然后随证加减,因温病致病之邪具有温热性质的特点,故多兼用清热之法,加用黄芩、葛根、石膏等寒凉性质的药物。又因桂枝汤有祛风之效,故在温病的应用中以风温类温病最多。

基于本次文献研究可知,尽管桂枝汤及其类方在温病中的应用较少,但仍有部分温病适合使用桂枝汤或桂枝汤类方治疗,特别是对于症见发热、恶风寒、汗出、头痛、项背强,舌淡苔薄白,脉浮等肺卫表证的风温类温病,经过辨证,可使用桂枝汤,并适当选用部分寒凉药物进行施治。通过古籍文献研究桂枝汤及其类方在温病中的应用情况可以为临床医家治疗温病时使用桂枝汤提供思路及参考,拓展桂枝汤的临床应用范围。