琴何以“禁”:汉代“琴—禁”观念的生成及演进逻辑

2022-04-21秦双杰

秦双杰

【摘 要】 “琴—禁”观念是指对古琴作出使用上的限制或属性上的规定的思想,是汉代琴论的主流。“禁”的观念总体上体现了礼乐精神的理想和礼崩乐坏的现实状况之间的矛盾,以及试图对这一矛盾作出的调和。两周至两汉,琴经历了从“古之郑卫”到“八音之首”的地位演进,由此衍生出汉代“琴—禁”观念的两个阶段。西汉前期,面对遍布宫廷的作为“俗乐”的琴,致力于复兴礼乐的儒生们主张对琴的使用作出规定和限制,这是“禁”的第一重逻辑,即从外部对琴设禁。在这一潮流下琴逐渐雅化,经汉哀帝罢乐府后被划归入雅乐行列,由此开启了第二重逻辑,即“禁”内化为琴的基本属性,归属于琴之“道”的本体维度,是琴道的功能性体现。前一阶段折射出早期琴的丰富面相,通过后一阶段,琴才最终从众多乐器中超脱独立,成为未来数千年文化、哲学的载道之器。

【关键词】 礼乐;琴—禁;郑卫之音;载道之器

古琴常被称为“载道之器”,以此来表达人们对这件传统乐器的特殊感情,以及它在中国音乐中的独特地位。琴这一独特地位的获得,最早主要是汉儒们的功劳,他们通过把“琴”解释为“禁”,赋予了该乐器修身养性、礼乐教化的品格,增添了其“道”的维度。汉以后的历代文献在论及古琴时,也多追溯援引汉儒们对琴的解释,由此形成了历史上以“禁”释琴的一条主线,本文称之为“琴—禁”观念。学界目前对这一观念的讨论尚不充分,且往往局限于汉代本身进行理论的循环解释,却没有回到琴自身角色演进的动态历史进程中去探讨,因此也无法看到汉代“琴—禁”观念两个阶段的不同逻辑。本文正是通过将“禁”置入礼乐文化的整体背景中,同时看到在这一背景下琴的地位、角色变迁,揭示出琴与“禁”关联的历史纵深。以此为基础,汉代“琴—禁”观念建立在不同逻辑之上的两个阶段方能得到完整把握。

一、“禁”与礼乐的理想

“禁”之观念首先折射出的是其礼乐文化的大背景。礼乐文化包罗甚广,这里主要涉及其与“禁”相关的方面。从制度层面看,周公制礼作乐,主要是为了维护其封建制的统治。《周礼 · 春官宗伯 · 大司乐》中说:“大司乐掌成均之法,以治建国之学政,而合国之子弟焉。凡有道者,有德者,使教焉。……以致鬼、神、示,以和邦國,以谐万民,以安宾客,以说远人,以作动物。乃分乐而序之,以祭、以享、以祀。……凡建国,禁其淫声、过声、凶声、慢声。”[1]这里交代了礼乐的目的是安邦定国;方法是“分乐而序”,以及对“淫”“过”“凶”“慢”之声加以禁止杜绝。前者是在乐的使用中对礼的强调,后者则明确规定了所能使用的乐的性质与范围。“淫”“过”“凶”“慢”之声,冯洁轩认为是商音乐的遗留[2],对这种音乐的禁止,透露出西周雅乐与商代风俗、音乐的对立,这即是“禁”最初的政治和制度语境。

春秋礼崩乐坏,其中重要表现之一就是在西周被设禁压制的“淫”“过”“凶”“慢”之声再度复兴与流行。在儒家试图恢复礼乐与之相抗的理论构建中,“禁”获得了更为深广的文化语境。前述作为商与周朝代及其意识形态对立之表征的商音乐,从春秋开始主要被称作“郑卫之音”来加以批判。原因在于,郑、卫两地均在故商境内,两地人民最初亦主要是殷商遗民,因而最多地保留了商音乐的特点。据冯洁轩的说法,商音乐主要受自然习惯支配,与日常生活、风俗祭祀联系紧密,而这些风俗活动也往往是男女聚会、交往的场合,充满了原始的野性、浪漫与生气[3],这便是“淫”“过”“凶”“慢”的评价之由来。《白虎通 · 礼乐》借孔子之语解释道:“郑声淫何?郑国土地民人,山居谷浴,男女错杂,为郑声以相诱悦怿,故邪僻,声皆淫色之声也。”[4]《汉书 · 地理志》中说:“卫地有桑间濮上之阻,男女亦亟聚会,声色生焉”,颜师古注“阻者,言其隐阸得肆淫僻之情也”。[5]“桑间濮上之音”这种说法,因为突出了郑卫之音所产生的环境与男女交往的关系,被认为是郑卫之音的本质。[6]

春秋以来这种音乐的新局面,是从地方流向中央,从民间流向宫廷,对西周雅乐体系造成了毁灭性的冲击。《汉书 · 礼乐志》中载:“是时,周室大坏,诸侯恣行,设两观,乘大路。陪臣管仲、季氏之属,三归《雍》彻,八佾舞廷。制度遂坏,陵夷而不反,桑间、濮上,郑、卫、宋、赵之声并出,内则致疾损寿,外则乱政伤民。……至于六国,魏文侯最为好古,而谓子夏曰:‘寡人听古乐则欲寐,及闻郑、卫,余不知倦焉。’子夏辞而辨之,终不见纳,自此礼乐丧矣。”[7]正是面对这种新情况,孔子作出了“郑声淫,佞人殆”(《论语 · 卫灵公》)、“恶郑声之乱雅乐也”(《论语 · 阳货》)的批判。春秋至汉,以孔子为代表的儒家就是以努力重建礼乐来应对郑卫之音的冲击,以实现乐治的理想。从实践上来看,孔子晚年返回鲁国后,所做的尤为重要的一件事情就是“正乐”,使得“《雅》《颂》各得其所”[8],并且为《诗经》里的文字配上音乐来歌唱。“三百五篇孔子皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。”[9]而从理论上来说,孔子的音乐理想与其实践是一致的,他始终强调的都是音乐如何在一种“乐而不淫,哀而不伤”的中和之道中实现移风易俗的教化效果—无论是对《韶》《关雎》等诗乐的正面评价,还是对郑声的负面影响提出批评。在此基础上,儒家总结出一套礼乐教化的系统理论,以此来说明为何要对郑卫之音设禁,以及一种音乐上的规禁如何可能产生社会治理的效果,这主要体现在其体系性著作《乐记》中。

考察音乐之于人与社会、政治的作用机制,首先要解释的就是音乐的本质。《乐记》从具体的个人的角度来论证,认为音由人心感外物而动形成的声加以组织产生[1],所以外部事物与人心有着一种天然的对应关系:感受到不同的外在便在内心形成不同的情绪,这不同的情绪又会相应引发出不同的声音。根据这一发生机制,人们便可从声音来判断心绪的状态,进而对不合适的情绪进行调整干预。概括说来,这一过程经历了由外触内,又从内生出,再由外观内、以外正内的“促发—反应—审察—矫正”四重作用机制。其次,宏观上来看,社会是人的集合,政治反映的也是由人所组成的不同群体、阶级之间的关系,那么这种音乐与人的作用机制推而广之,也适用于政治,“声音之道与政通矣”;通过一时、一地的音乐特点便可察出其时、其地的政治面貌与人民生活,“治世之音安以乐,其政和;乱世之音怨以怒,其政乖;亡国之音哀以思,其民困”。由此,礼乐在个体和群体层面的效用即是:“是故先王之制礼乐也,非以极口腹耳目之欲也,将以教民平好恶而反人道之正也。”

根据这套理论,对郑卫之音加以禁止便有了充分的理由:首先,郑卫之音的产生,本就已经反映出当地的环境与风俗不合礼制的一面,那么若任其广泛流行,考虑到音乐对人之性情的影响,则更可能干扰人心,危及统治秩序和社会稳定。《乐记》中明确指出:“郑卫之音,乱世之音也,比于慢矣。桑间濮上之音,亡国之音也,其政散,其民流,诬上行私而不可止也。”其次,通过禁除郑卫之音而代以中正平和的音乐,则可以达到以乐化俗的教化效果。加之《乐记》对人之性情的理解,认为人总是处于外感状态中的人,容易为外物所动[2],故而一种合适的“外物”—音乐的选择就是至关重要之事。以上诸种考虑,使得原来主要体现在权力对峙状态中的“禁”随着礼乐理论的成熟构建而上升到了音乐的本体层面,深入到根本的人性维度,将礼乐所要调和的人之情性的基本矛盾体现在一个“禁”字上,成为之后琴“禁”观念的主要理论来源。

二、琴:从“古之郑卫”到“八音之首”

要解释“琴—禁”观念的生成,除了揭示出“禁”背后礼乐文化的依托外,尚需考虑琴之特殊性与重要性这一关键环节—在众多乐器之中,为何汉代如此青睐用琴来实现乐教功能?汉代文献在作出解释时,往往从琴的起源立论,将其初创追溯至伏羲、神农,通过“托古”为“圣王之器”赋予琴与生俱来的高位和无与伦比的重要性。但这种说法在史实上的可靠性是存疑的,甚至可能遮蔽了琴在早期历史中的复杂面貌。《淮南子 · 修务训》中已经说明了使用这种方法的原因:“世俗之人,多尊古而贱今,故为道者,必托之于神农、黄帝而后能入说。乱世暗主,高远其所从来,因而贵之。”[1]牛龙菲亦指出其“托古作伪”的性质:“产生于汉代的‘伏羲’‘神农’创造琴瑟的传说,是为了使琴瑟一类弦鸣乐器罩上神圣的光圈,从而堂而皇之地登上‘八音之首’的宝座。”[2]由此揭示出琴在先秦时期可能存在的不同面相,尤其是与汉代“八音之首”的高位甚至完全相反的面相来。

琴这种与“八音之首”相对的面相,其实早在苏轼那里就给出了提示,他称琴为“古之郑卫”,在《杂书琴事十首 · 琴非雅声》中指出:“世以琴為雅声,过矣。琴,正古之郑、卫耳。”[3]此言是为了破除宋人的雅俗之见而回溯琴在周代作为“郑卫之音”的流行状态。苏轼并未就此判断给出论据,因而我们无法断定这里所说“古之郑卫”内容上的指涉,也就是前面所说春秋时郑卫之音与商音乐的关联,与男女关系的关联。但后来郭沫若在其文章中两处提到琴,阐述的观点基本可以看作对苏轼的注解,其中明确将琴与男女恋爱联系起来,“琴瑟字样,在卜辞和金文中毫无影响。在《诗经》中琴瑟还是用来做恋爱媒介的摩登乐器。古人在宗庙中祀神的乐是不用琴瑟的”[4]。又说,《诗经》“三‘颂’中祭神乐器无琴瑟,《风》《雅》中虽见琴瑟的使用,而是用于燕乐男女之私,足见这类乐器传统不古,没有资格供奉宗庙鬼神,也就如一直到今天二胡琵琶还都不能进文庙一样”[5]。通过对《诗经》的分析,主宗庙祭祀的《颂》中无琴而有钟、磬、鼓、箫管;主地方民乐的《风》中琴的出场传递出以“窈窕淑女,琴瑟友之”和“琴瑟在御,莫不静好”为代表的世俗生活氛围,我们大体上可以认同郭沫若所作的判断,即琴在西周主要被用来传情助兴,广见于恋爱、燕乐之中,而不为严肃庄重的宗庙礼乐所强调。张法在前人基础上对琴由远古而来的历史进行了细分,论述了琴从三皇五帝经三代而至春秋两汉的复杂演变。其中不仅给出了琴在远古传说中的高位之所由来的可能解释,也指出了琴在夏商周时“被边缘化为地方性的社坛民乐”,其中变迁的关键点就在于仪式中心由社坛到祖庙的变化对琴瑟的高禖传统—与生殖繁衍、男女性爱的关系的不同态度:“祖庙体系高扬了父系血缘,与母系主导下的高禖精神,在核心内容上是对立。这一对立造成了五帝时期音乐与三代时期音乐的根本差异。”[6]通过这一揭示,前文所说对商音乐的禁止与春秋时对郑卫之音的批判的关联也有了更早的源头。这些相对一致的有力论证汇总在一起,琴在汉代以前有别于“八音之首”高位的这重面相—不妨借苏轼之言,将其称之为“古之郑卫”—便呼之欲出了。指出这一点,并不只是为了揭示出琴在历史上的地位浮沉,更重要的是,只有看到这一浮沉及其内在原因,才能深挖出汉代“琴—禁”观念在历史深处的根基。

琴主要流行于民间,作“郑卫”世俗之用这一现象,直到战国仍十分显著。《战国策 · 齐策一》中说:“其民无不吹竽、鼓瑟、击筑、弹琴、斗鸡、走犬、六博、蹋踘者”[1],弹琴组成了民间风俗画卷的一个局部。但更应注意到的是,自春秋以来,以琴瑟等为代表的民间音乐乘着礼崩乐坏的大势,有了一个整体上流向权力中心的趋向。春秋时,卫灵公在濮水边听到鼓琴“新声”,命师涓为其听写,在酒酣之际仍念念不忘,意欲与晋平公分享。晋平公经师旷的提醒,明知其为“亡国之声”“靡靡之乐”,仍声称“所好者音”,坚持要听完。[2]《左传 · 昭公元年》中,医和将晋平公的病因诊断为“近女室”,后又以乐作喻,特别提到琴瑟,“先王之乐,所以节百事也,故有五节;迟速本末以相及,中声以降。五降之后,不容弹矣。于是有烦手淫声,慆堙心耳,乃忘平和,君子弗听也。……君子之近琴瑟,以仪节也,非以慆心也”,杨伯峻注曰“此亦以琴瑟比女色”。[3]又可看出琴与男女关系的内在联系。

战国至秦汉,这种音乐—女色的隐喻与组合形成了史书中引人注目的“赵女文化”。“赵、中山带大河,纂四通神衢,当天下之蹊,商贾错于路,诸侯交于道;然民淫好末,侈靡而不务本,田畴不修,男女矜饰,家无斗筲,鸣琴在室。”[4]对琴如此追逐与重视,是因为弹琴可以助赵女们通达显贵进入宫廷,“今夫赵女郑姬,设形容,揳鸣琴,揄长袂,蹑利屣,目挑心招,出不远千里,不择老少者,奔富厚也”[5]。琴与女色一起流入宫廷,得到了君主们的喜爱,六国中最为好古的魏文侯“端冕而听古乐,则唯恐卧。听郑卫之音,则不知倦”[6],齐宣王“非能好先王之乐也,直好世俗之乐耳”[7]。汉武帝时,这种宫廷对民间“俗乐”的欢迎与接纳达到了一个顶点,“赵、代、秦、楚”等地方音乐被采编至乐府,“内有掖庭材人,外有上林乐府,皆以郑声施于朝廷”[8],形成了汉代音乐雅俗大融合的特色。正是在这一融合过程中,琴受到各个阶层的广泛喜爱,在两汉的音乐生活中超越了以钟磬等金石乐器为主的“古乐”,并最终经汉哀帝罢乐府而被作为雅乐保留了下来。

这一超越和保留对于士人来说,有着更为重要的意义。从政治秩序的角度来看,琴与士阶层相配。贾谊《新书 · 审微》中说:“天子之乐宫县,诸侯之乐轩县,大夫直县,士有琴瑟。”[9]前文提到“三百五篇孔子皆弦歌之”,且孔子向师襄学琴,最后达到了通达文王的造诣[1],事实上已经树立了士人与琴相处的典范。在孔子的影响下,士人儒生们在“无故不彻琴瑟”“左琴右书”的日夜相伴中,体味到了这样一件乐器不同于其他所有乐器的独特妙处。琴不仅可以在读书间隙用来休闲娱乐,与圣人相往来,“间居静思,鼓琴读书,追观上古,及贤大夫,学问讲辩,日以自娱,苏援世事,分白黑利害,筹策得失,以观祸福,设仪立度,可以为法则,穷道本末,究事之情,立是废非,明示后人,死有遗业,生有荣名”[2];而且可以陶冶情性,修养身心,“卿大夫听琴瑟之音未尝离于前,所以养行义而防淫佚也”[3]。从这种日常真切的感受出发,士人们纷纷为琴作赋(马融、傅毅),以“雅琴”“清英”之名称琴作文(刘向、赵定、师中、龙德、扬雄),书写琴的大道与操行(桓谭、蔡邕)。桓谭《新论 · 琴道》第一次明确提出琴德最优,“琴之言禁也,君子守以自禁也。八音之中,惟弦为最,而琴为之首。大声不震哗而流漫,细声不湮灭而不闻。八音广博,琴德最优”[4]。后来,应劭在汉代乐论的总结性著作《风俗通义》中指出:“雅琴者,乐之统也,与八音并行。”[5]琴作为“八音之首”的角色,就这样在与“禁”的关联中出场了。

三、汉代“琴—禁”观念的两个阶段

有学者认为“琴—禁”观念首次出现在东汉桓谭的《新论 · 琴道》中[6],也有人提出更早应滥觞于西汉刘歆的《七略》[7]。两种说法都把目光仅仅放在了“禁”字本身,而忽略了“禁”作为一种观念背后的整体内涵。本文主张在一种更为广阔的视域内看待琴与“禁”的关联,即“禁”应被放置到由西周开始强调的礼乐文化的大背景中,那么由之而来的“琴—禁”观念,也应被置入乐教理想的延续性中去观照。如此,当春秋时的医和说出“先王之乐,所以节百事也。……君子之近琴瑟,以仪节也,非以慆心也”来表明以琴节制的道理,便已可看出琴与禁关联的端倪了。在此基础上笔者试图说明,在汉代看似一以贯之的论琴话语中,实则隐藏着“琴—禁”观念发展的两个阶段,而这两个阶段,又恰好分别与前述琴从“古之郑卫”至“八音之首”的角色演变相对应。只有看到这两个阶段的不同侧重与变化,才能完整地把握“琴—禁”观念的汉代逻辑。为方便看出这种整体及变化,特将涉及与“禁”之思想有关的论琴语句列表如下:

综观全表,可以发现这些论述形成了一套一脉相承的话语体系,“杜”“防”“灭”“去”“止”

“御”这些表“限制”的动词组成了“禁”的语义群,所禁内容为“淫”“佚”“嬖”“邪”,可见其与前引《周礼》中所述禁止“淫”“过”“凶”“慢”的联系。而汉代,面对郑卫之音、俗乐新声等遍布宫廷成为普遍享乐的情况,《淮南子 · 泰族训》总结出了万物由盛而衰的演变道理:“夫物未尝有张而不弛,成而不毁者也,惟圣人能盛而不衰,盈而不亏。……神农之初作琴也,以归神杜淫,反其天心。……及其衰也,流而不反,淫而好色,至于亡国。夔之初作乐也,皆合六律而調五音,以通八风;及其衰也,以沉湎淫康,不顾政治,至于灭亡。”[1]其中尤其点明了琴自诞生后逐渐呈现衰败之态的原因。于是,试图复兴礼乐理想的有识之士在重申“乐”的基本精神时,首先要做的就是对乐器的使用作出规范和限制,以此来克服过分的享乐纵欲、节制过多以及不适当之情。具体到琴,这便是汉代“琴—禁”观念的第一个阶段,主要发生在西汉。

前面说过,琴在这时还主要被当作俗乐,《淮南子 · 泰族训》中的说法也证实了这点。但琴又受到时人的广泛喜爱,因而这一阶段的逻辑便是:通过“托古”,说明琴原本为圣王之器,但在历史进程中却沦落为郑卫之用。那么只有对琴的使用作出限制,摒除其“淫邪”的部分,才能复归它原初创制的“乐”的神圣性与宗旨,实现“天心”“行义”“天真”“正心”“修身理性”“雅”“善心”等返情复性的中正理想。而限制和规范首先就意味着对弹琴之人进行规训,“五降之后,不容弹矣。于是有烦手淫声”,杜预注曰“五降而不息,则杂声并奏,所谓郑、卫之声”。[2]即从弹琴的程式上作出规定,避免过度、奇巧、繁复的演奏,而应代之以“正雅之声”,“夫以正雅之声,动感正意,故善心胜,邪恶禁”。[3]这即是前文所分析的《乐记》中音乐与人心的“促发—反应”机制的运用。通过这种限制、规定和运用,琴开始了其“雅化”的进程。

西汉后期,哀帝罢乐府,斥黜郑卫之音,但经过西汉前期乐府对俗乐新声的融合,包括琴在内的一些乐器的雅化,彼时音乐的雅俗之分实则面临着新的定位与重组。一个明证是,西汉前期并未被当作雅声的郊庙音乐[1],在哀帝罢乐府时被归到雅乐里予以保留,“郊祭乐及古兵法武乐,在经非郑卫之乐者,条奏,别属他官”[2]。之所以说这些郊庙音乐并非雅声,是因为相对于先秦郊庙的古乐和雅乐,汉代郊庙祭祀所用多为当时新作的音乐,而这些新乐的演奏又多用丝竹管弦而非金石类乐器[3],故而还不被划入雅乐的范畴。如《隋书 · 音乐上》中所载:“武帝裁音律之响,定郊丘之祭,颇杂讴谣,非全雅什。”[4]但是,当它们被汉哀帝诏令转交给职掌雅乐的太乐来属管时,这其实正是承认和赋予其雅乐的新身份之举。萧亢达因此指出:“这些汉代所作的郊庙乐交由太乐职掌,实已跻身于雅乐行列,东汉时还取得了崇高的地位,使先朝古(雅)乐更趋衰亡”,并通过考察汉代宗庙乐和郊祀乐所采用的“管律”和“弦律”相对于先秦“磬律”和“钟律”的转变,认为“这标志着到汉代,雅乐这类大型乐队的组合也完成了从打击的金石乐器为主奏乐器,向管弦(丝竹)乐器为主奏乐器的演变”。[5]这一点在后来汉明帝所定的“汉乐四品”中确可得证—彼时新作的“颇杂讴谣”的郊庙乐甚至被认定为其中的第一品。联系前述琴之地位的重大演变,可以推断琴作为弦乐,当属这里所说的“跻身雅乐”“东汉时取得崇高地位”的乐器之列。因为在举例说明这四品的分类时,琴在其中是作为第一品“琴瑟以咏,祖考来格”的宗庙乐和第二品“琴瑟击鼓,以御田祖”的社稷之乐加以援引的。[6]这和郭沫若所说《诗经》“三颂”中不见琴瑟的使用已形成了鲜明对比。也就是说,经两汉之交到东汉,琴本身已被选择和固定到雅乐体系而加以接受了。正是这一历史深处的事实,带来了“琴—禁”观念不同于第一阶段的新逻辑。

这种新的逻辑即是,“禁”由一种外在的对于用琴的规范与限制,转化为琴自身的内在属性与精神,“禁”成了琴的基本规定,“琴”“禁”一体。这是因为,雅乐性质的认定,就意味着琴本身具有一种符合礼乐精神的天然正当性,因而无需再强调外部的禁忌与不宜—甚至可以说,这样的琴,是没有什么“不宜”之处的。且以桓谭《新论 · 琴道》为例加以说明。

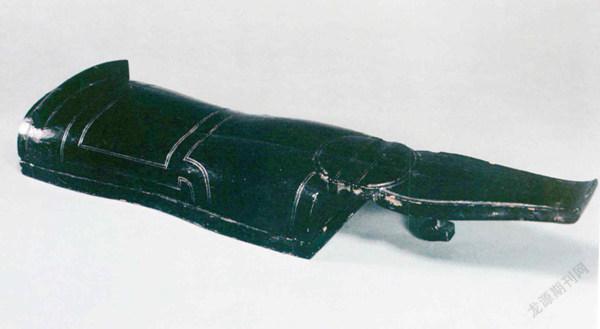

首先,文章开篇即把伏羲作八卦的情境直接运用到神农制琴上,“昔神农氏继宓义而王天下,上观法于天,下取法于地,近取诸身,远取诸物,于是始削桐为琴,绳丝为弦,以通神明之德,合天地之和焉”,建立起琴器与天地宇宙的本源联系。这是琴的起源与“神明之德”“天地之和”的相宜。

其次,介绍琴的大小、形制等都有着象数的依据,有所“法”。琴长“三尺六寸有六分,象期之数;厚寸有八,象三六数;广六寸,象六律。上圆而敛,法天;下方而平,法地。上广下狭,法尊卑之礼。琴隐长四十五分,隐以前长八分。五弦第一弦为宫,其次商、角、徵、羽,文王、武王各加一弦,以为少宫、少商。……下徵七弦,总会枢极。”这是琴的形制与万物之理的相宜。

再次,琴的声音合宜。“大声不震哗而流漫,细声不湮灭而不闻。八音广博,琴德最优。”应劭延续了这一说法,《风俗通义 · 声音》中记录了23项乐器,其中只对琴的声音作了重点描述,“琴之大小得中,而声音和,大声不喧哗而流漫,小声不湮灭而不闻,适足以和人意气,感人善心”[1]。这样的琴声特质及其品格被称为“正雅”。

最后,是琴曲的两大类型—“操”和“畅”所体现的感性与道德理想的相宜。《说文解字》云:“操,把持也”,引申为操行、操守。畅,为通畅和乐、畅行天下之意。《琴道》直接取孟子“穷则独善其身,达则兼济天下”之意,将“操”和“畅”诠释为“夫遭遇异时,穷则独善其身而不失其操,故谓之‘操’。‘操’以鸿雁之音。达则兼善天下,无不通畅,故谓之‘畅’”。[2]应劭进一步强调了二者情感的适度—和乐快意时不骄不躁为“畅”,忧愁怨恨时不惧不慑为“操”。[3]正是“乐而不淫,哀而不伤”(《论语 · 八佾》)的儒家中和乐教理想在琴曲中的体现。

总之,这样一件从起源到形制,从声音到音乐类型等方方面面都符合礼乐理想的琴,在东汉获得了“八音之首”和“乐之统”的高位。此种语境下的“琴—禁”观念,就不再是第一阶段中的“禁琴”—因琴作为俗乐流行而产生的从外部限制和规范琴的使用的观念,是内化为“琴禁”的新理念,即“禁”成了琴的内在属性和基本规定,归属于琴之“道”的本体维度,是琴道的功能性体现。这便是所说的汉代“琴—禁”观念的第二个阶段。

以扬雄的《琴清英》为开端,在这一阶段业已成为雅乐的琴,作为学术议题被哲学家、经学家、文学家、史学家、法学家等深入讨论,而“禁”则是他们判断的共识和出发点。从上表中亦可看出,从刘歆《七略》开始,经桓谭、班固直到应劭的总结性著作《風俗通义》,对琴的解释,都基于“琴者,禁也”这样一个判断句式,更毋庸说许慎在《说文解字》里训“琴”为“禁”。在此基础上,桓谭第一次把琴器提升到“琴道”“琴德”的层面,琴独特的声音特质作为“道”的载体也开始被着重描写,音乐性被凸显,使得“禁”的发生具有了美学的基质。

因而可以说,“琴—禁”观念的第二个阶段实则是对琴这件乐器的重新发现和建构过程,通过这一持续的发现和建构,琴被确立为“八音之首”,对琴的接近本身就意味着对天道的体察、对道德伦理秩序的践行和对一种以适度为美的“中和”审美的体验。“古者圣贤,玩琴以养心”,琴成了修身养性的重要媒介,因而此时的“禁”,就主要是在说琴相对于其他乐器的特点、功能和效果,而不是对琴自身之使用的规范,不是对琴自身所可能产生的“淫邪”的规避了。当然,第一阶段的规范也是为了实现第二阶段的“禁”的调和性情的效果—二者的目的相同,但出发点和逻辑却是不同的。琴由“被禁”在汉代一变而为“禁者”,而在未来的朝代中,无论何种乐器重又作为“郑卫之音”等新声俗乐涌现、流行甚而“被禁”,古琴作为“理一身之性情,以理天下人之性情”[4]之“禁者”的文化符号从此便被铸就了。

结语

许慎《说文解字》里训琴为“禁”,汉代的“琴—禁”观念就此在历史上定格。琴与“禁”的结合是一个跨越千年的动态历史进程,并对后世之于古琴的理解和接受产生了深远的影响。因为与“禁”的关联,琴才成为一件道器、雅器,才有了后来苏轼所说的“世以琴为雅声”。如何深入而完整地理解“琴—禁”观念,则不仅需要回到礼乐文化的大背景中去,还应该回到琴自身地位浮沉的历史演进中去。唯其如此,才能发现这一观念的生成机制和汉代两个阶段的不同逻辑。通过第一种逻辑,浮现的是琴的历史和现状,是早期琴的丰富面相;在第二个阶段的逻辑得以展开后,琴才最终从众多乐器中超脱独立,成为未来数千年文化、哲学的载道之器。而在后来的发展中应该看到的是:一方面,“琴—禁”观念始终居于正统,从基础上影响着人们对古琴的理解;但另一方面,正是在对这一正统观念的忽而偏离和不同程度的调适中,形成了围绕着“禁”的不同话语之间的张力,如明代李贽针对“琴者,禁也”所提出的“琴者,心也”[1]。这些不同的话语从各个角度丰富了琴的文化内涵—如果说汉代通过“琴—禁”观念赋予琴历史上的高位,强调的是琴的道德与教化功能;那么自汉末魏晋以来,对于琴的发现和解释则在此基础上,多了“感荡心志”“发泄幽情”[2]的审美维度。换言之,琴越来越从政治伦理之附庸的公共性中独立出来,成为士人文人个体心性与志趣的抒发之物。作为这一志趣抒发的结果,南朝至唐,琴作为音乐性的表达,终于开始走向与弈(棋)、书、画等其他闲趣、艺术的结合。[3]由“琴棋书画”的组合所营造出的,是一个可供心智往还的文人修养与娱乐身心的理想空间,也因此被经典化为宋代以降中国文人闲居和艺术生活的典型样貌。

责任编辑:李卫