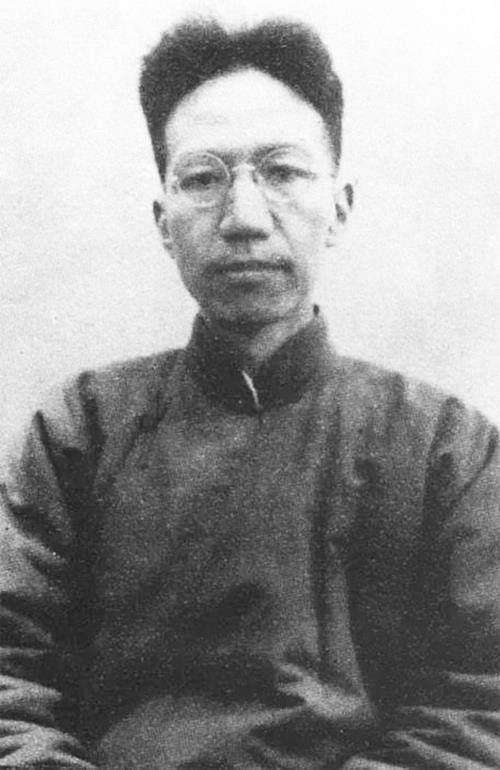

陈寅恪:“公子的公子,教授之教授”

2022-04-20

毛泽东访问苏联斯大林很关心陈寅恪的健康询问毛泽东:“陈先生身体如何?”

陈寅恪(1890-1969),陈三立三子。中国现代最负盛名的集历史学家、古典文学研究家、语言学家、诗人于一身的百年难见的人物,与叶企孙、潘光旦、梅贻琦一起被列为清华百年历史上四大哲人,与吕思勉、陈垣、钱穆并称为“前辈史学四大家”。

陈寅恪生于1890年7月3日,是陈三立的第三个儿子,因生于寅年,祖母为他取名为“寅恪”。在陈寅恪出生的时代,维新变法已成潮流。他的祖父与父亲虽因戊戌变法遭到革职,但维新变法的思想在陳家并未消失,陈寅恪在父亲的要求下接受西洋教育、学习西方知识。由于家学渊源,陈寅恪同时还打下了深厚的国学基础。

多次拒绝日伪之邀

1902年春,12岁的陈寅恪跟随长兄东渡日本,到日本东京弘文学院读书。最初,他的兴趣在理科,想学物理、数学之类,经过几番权衡,最终选择文史,“(父亲)后来还是觉得,中国人研究中国人的历史比外国人更占优势,外国人毕竟要先把中文学好才行”。陈寅恪的女儿陈流求回忆说。

1925年,清华大学国学研究院迎来了四位导师,前三位学者无一不是文坛翘楚:开创用甲骨文研究殷商史的王国维;戊戌变法核心人物、著述等身的梁启超;才学过人的著名语言学家赵元任,而最后一位让人大跌眼镜,无学位、无著作、无文凭的陈寅恪。

众人不禁议论纷纷:“他教得了我们吗?”梁启超笑了,一语惊诧旁人:“陈先生的学问胜过我。”没多久,陈寅恪就成了轰动清华的人物。

陈寅恪上课有“三不讲”:书上有的不讲,别人讲过的不讲,自己讲过的也不讲。开学后没多久,他的课就成了“热门”,后来凡是陈寅恪的课,皆学生云集,甚至许多名教授也来听。研究院主任吴宓风雨无阻、堂堂必到,每当陈寅恪讲《中国哲学史》,在教室角落里总能看到哲学家冯友兰的身影。正因如此,他被大家称为“公子的公子,教授之教授”。后来,傅斯年评价陈寅恪:“陈先生的学问,近三百年来一人而已!”

据学生讲:“陈先生课堂上讲授的学问贯通中西。”“陈先生讲课时七八种语言信手拈来。”“陈先生讲历史,引诗举史,从《连昌宫词》到《琵琶行》《长恨歌》,皆信口道出,就连文字出处都说得一字不差!”

陈寅恪通晓英、法、俄、日、德等十几种语言,对史学、文学、宗教学、语言学、人类学、校勘学都有精深研究。他一生涉猎多个学术领域,在每一个领域都有卓越建树,桃李满天下。

1937年,陈寅恪料理父丧后携家离开北平,随校南迁,辗转多地,颠沛流离。1938年秋,西南联大迁至昆明,他随校到达昆明。

此时,陈寅恪学术研究生涯中有一个重要转变:从研究“殊族之文,塞外之史”到“中古以降民族文化史”。

当时中国大片国土沦陷,社会上很多人觉得中国必亡。陈寅恪放弃了研究几十年的中外语言比较、佛教史和交通史,尝试从文化和历史中寻找中国不会亡的依据,为西南联大学生和世人树立抗战到底的决心。

1940年,陈寅恪完成了《隋唐制度渊源略论稿》,在该书中提出了“关中文化本位说”。他在书中多次提到,经济和武力是否强大固然重要,但是用文化收拢人心更是关键。不难看出陈寅恪的理论很有时代色彩,他想以此说明,虽然中国军队在抗战中处于劣势,但只要文化精神不灭,即使中国亡国,也能再次复兴。

两个女儿的名字均与《马关条约》中割台条款有关

陈寅恪一生专心治学,从未参与政治,但他绝非脱离现实的人物、象牙塔中的学者。他毕生都在关心国家民族兴亡、关心中国传统文化的继承与发展,继承了中国自古以来知识分子以天下为己任的优良传统。政治活动家李璜曾言:“我近年历阅学术界之纪念陈氏者,大抵集中于其用力学问之勤、学术之富、著作之精,而甚少提及其对国家民族爱护之深与其本于理性,而明辨是非善恶之切,酒酣耳热,顿露激昂。我亲见之,不似象牙塔中人。”

1926年,36岁的陈寅恪结束国外游学生涯,到清华大学任教,与梁启超、王国维等大家齐名,并称研究院“清华三巨头”。

在清华大学,陈寅恪与爱国将领唐景嵩的女儿唐筼相识。唐筼自幼读书,先后就读于北洋女师、金陵女子大学,平日喜爱音乐和美术,闲暇时一个人弹琴唱歌,在旧报纸上练习书法,实为才女。

陈寅恪与唐筼情投意合,于1928年完婚。他们育有三女:大女儿陈流求、二女儿陈小彭和三女儿陈美延。陈流求生前每次忆及父亲,都觉得自己很幸福,“有幸在这样温暖的家庭中健康成长”。她感恩于父亲对她的言传身教,“教会我们三姐妹以平常心和独立精神行走于人世间”。

陈流求出生时,台湾已被日本占领多年,陈寅恪认为“台湾自古属于中国,是祖国不可分割的一部分”,便把台湾的古称“流求”当作女儿的名字。1931年,二女儿出生,取名“小彭”,取自澎湖列岛。两个女儿的名字都与《马关条约》中割台条款有关。

三女儿取名美延,出自《荀子·致士》里的“得众动天,美意延年”,有积极乐观、延年益寿之意。2010年,在父亲去世多年后,三姐妹共同出版《也同欢乐也同愁——忆父亲陈寅恪母亲唐筼》,追忆父母当年往事。在书中,她们写道:“我们三姐妹的名字看似简单,但随着年龄和阅历的增长,我们才逐渐了解到父母和祖父在给我们起名字上的良苦用心。”

1938年,陈寅恪辗转赴香港,任香港大学客座教授兼中文系主任。这期间陈寅恪的生活是十分艰苦的,日军占领香港后,陈寅恪立即辞职闲居,甚至靠典衣卖物为生,可以说到了“上无片瓦,下无立锥之地”的境地,只能靠朋友接济维持生活。

陈寅恪的好友陈君葆在日记中记录了陈寅恪当时的情况:“刘孙二人昨携米十六斤罐头肉类七罐予陈寅恪,今日回来报告陈近况,据谓他已挨饥两三天了,闻此为之黯然。”米粮是陈君葆安排刘、孙两位图书馆职员送去的。

此时,有日本学者给军部写信:“不可为难陈寅恪,务必照顾陈家。”日本司令部便派一个叫松荣的日本人,带着日本宪兵送面粉给陈寅恪,要陈寅恪为他们修订历史教科书。陈寅恪夫妇力拒,宁愿饿死。

于是出现了这样的情景:日本宪兵一边往屋里搬面粉,陈寅恪夫妇一边往外拖,最终他们拒绝了日本人送来的面粉,更没有为敌人修订历史教科书。

不久,日本人有意请陈寅恪到沦陷的上海或广州任教,并以40万日币强付陈寅恪办东方文化学院。陈寅恪坚决抵制日本人的威逼利诱,拒受巨款,在民族大义上保持了独立精神。

1942年5月5日,陈寅恪在友人朱家骅营救下脱离虎口,于6月18日辗转到达桂林。這一段漂泊陈寅恪可谓备尝艰辛。他自述道:“寅恪六月十八日抵桂林时,已两月未脱鞋睡觉。”陈寅恪的挚友吴宓闻他脱险,在《答寅恪》一诗中写道:“喜闻辛苦贼中回,天为神州惜此才。”

陈氏门堂三代世家,而陈流求三姐妹,无人从事文史研究,而是各自走上了不同的道路。

“他对我们要学什么从不干预,只是让我们独立地思考,独立做决定,让我们做我们想要做的任何工作。”陈流求说。因为看到父亲体弱多病,陈流求立志从医,考入上海一所医学院,毕业后被分配到重庆一家纺织厂,从事医疗相关工作。后来,她举家迁到成都,在成都第二人民医院工作到退休。

陈小彭选修了生物学专业,喜欢园艺,后来定居香港;陈美延则毕业于复旦大学化学系,后到中山大学任教,她耗费心血,整理父亲的手稿以及相关资料,并将其出版。

陈流求记得,姐妹三人只有小妹美延曾和父亲探讨过要不要学文史的问题。当时,陈寅恪说,要是学历史,要超过他才好。最终,陈美延选择了化学。

虽然三个女儿都没有继承陈寅恪的衣钵,但他这一生,无论是治学,还是做人,都影响着女儿们。“第一,信念坚韧执着;第二,治学严谨创新;第三,未尝侮食自矜,曲学阿世。”陈流求说。

“其坚毅之精神,真有惊天地、泣鬼神的气概”

1937年北平沦陷,陈寅恪带着全家南下避难。离开北平时,他的右眼已失明。一家人从北平出发,辗转流离,跋涉了11个省,前前后后搬家十余次。颠沛流离中,自己花费数年心血收集的书籍和资料,有的毁于战火,有的被人盗走。

书没有了,陈寅恪做学术研究的笔却没有停下,靠的全是记忆。

陈流求清楚地记得,当年父亲在桂林城外良丰镇雁山上的一个茅草屋里伏案笔耕的情形。那“书案”其实是一个大木箱子,父亲坐在一个小板凳上,双腿微曲顶着木箱,一写就是半天。“屋顶有时漏雨,也不大隔热。热天日间,父亲的白布内衣小褂被汗水浸透贴在背上,可他好像全无知觉”。就这样,凭着记忆,陈寅恪写下两部不朽的中古史名著——《隋唐制度渊源略论稿》和《唐代政治史述论稿》。

抗日战争胜利后,陈寅恪于1946年10月重返北平,再次进入清华园执教。他上课、批改学生论文都由助手帮忙。此后的他再出现在照片里时,多是杵着拐杖,或者坐在沙发里。

新中国成立后,陈寅恪先后被选任中国科学院社会科学部委员、中国文史馆副馆长、第三届全国政协常务委员等职。陈寅恪是国内外学术界公认的博学多才的史学家。

一次,苏联考古学家发掘出一块突厥文碑石,无人能辨识,请教陈寅恪,得到精准破译。新中国成立之初,毛泽东访问苏联,斯大林很关心陈寅恪的健康,询问毛泽东:“陈先生身体如何?”由此可见陈寅恪的学术成就在国际上的地位是何等非同凡响。

陈寅恪曾对三个女儿说:“我不会以年迈为借口而休息,我要坚持做学问。”陈寅恪在晚年失明又遭骨折不能站立的情况下,陈寅恪完成了80余万字的巨著《柳如是别传》。“此后仍未辍笔,依旧著述。这一点对我们影响至深。”陈流求说。

陈寅恪晚年在家休养时,中共中央党史工作领导小组副组长胡乔木去看望他,关心他的文集出版一事。陈寅恪说:“盖棺有期,出版无日。”胡乔木笑答:“出版有期,盖棺尚早。”在助手的帮助下,陈寅恪把《隋唐制度渊源略论稿》《唐代政治史述论稿》《元白诗笺证稿》以外的旧文,编为《寒柳堂集》《金明馆丛稿》,最后撰写《寒柳堂记梦》。《柳如是别传》是以陈寅恪口述、助手记载的方式完成的。由于担心自己记忆力不济忘记重要内容,陈寅恪常常为了深夜想到的一个要点而强忍睡意枯坐到天亮。他的助手黄萱曾感慨地说:“寅师以失明的晚年,不惮辛苦、经之营之,钧稽沉隐,以成此稿。其坚毅之精神,真有惊天地、泣鬼神的气概。”

1969年10月7日,一代大师陈寅恪在广州逝世。

(责编/张超 责校/李希萌、墨心羽 来源/《湖湘世家丨陈宝箴家族:一门三代四杰,被收入<辞>》,饶平平/文,《文萃报》2017年3月1日;《陈寅恪的家国情怀与文化自信》,张树军/文,《中国纪检监察报》2019年9月26日;《陈寅恪的“育女经”,放到现在也管用》,陈娟/文,《环球人物》2022年2月17日;《百年风雅》,刘宜庆著,江苏凤凰文艺出版社2018年1月第1版等)