理解可视过程思辨

2022-04-18俞江凤

俞江凤

关键词《乡土中国》 任务群 整本书阅读

悠悠山河,故人情浓。无论是慨叹华山夏水的中国古典文学作品也好,还是展现时代历史风貌的现当代文学作品也罢,“乡土情结”成为中国人挥之不去、魂牵梦萦的文学因子。“君自故乡来,应知故乡事”,鸟恋旧林、鱼思故渊,再比如从刘亮程《今生今世的证据》到曹文轩的《前方》,从韩少功的《我心归去》到柯灵的《乡士情结》……故乡、故土、故人、故事不会因为空间的辽阔或时间的邈远而苍茫褪色,反而愈加清晰可辨。哪怕是远隔重洋、异域谋生,也不忘落叶归根、寻找家园。因了这浓浓的乡土之恋,“安土重迁”似乎成为了刻在中国人骨子里的文化基因。

我们不乏许多优秀的文学作品来抒写返本归元的桑梓之情,然而这种文化基因想来有其渊源所自。想要从理论上找寻答案,费孝通的《乡土中国》非读不可。现当代中国也不乏许多优秀的学术著作,何以《乡土中国》脱颖而出?想来是其自身的学术地位和多重语文学习价值使然。

统编高中《语文》必修上册第五单元以“《乡土中国》整本书阅读”作为学习任务,与“《红楼梦》整本书阅读”共同构成了高一语文“整本书阅读”学习任务群,旨在拓宽学生的阅读视野,建构学生属己的“整本书阅读”经验和方法,从而让学生养成良好的阅读习惯。同时,《乡土中国》作为一部深度剖析中国乡土社会结构特征、描述中国人最真实的基础文化特点的学术著作,也兼有跨“学习任务群”暨“思辨性阅读与表达”“中华传统文化专题研讨”“学术著作专题研讨”等特征和优势。正如顾之川先生总结所言:“高中生阅读《乡土中国》,有助于认识中国国情特点,了解中華传统文化,增强探索创新意识,提高语文关键能力。”高一学生如何建构出属己的学术著作阅读经验是摆在他们面前的一道难题,也是一线教师在教学实践中指导学生进行学术著作专题阅读研讨中亟需面对的问题。建构主义理论认为学生的学习是在与周围环境相互作用的过程中逐步建构起关于外部世界的知识,从而使自身认知结构得到发展的一个过程。因此学生“整本书阅读”经验的取得不仅是基于自身已有的阅读经验,更是在与教师的交互作用中习得与建构的。

基于此,本文将分别从“理解、可视、过程、思辨”四个维度探讨师生共建《乡土中国》整本书阅读的方法。其中,“理解”指向文本内容和文本语言层面;“可视”维度从阅读方法和思维层面建构学生思维可视化经验;“过程”维度从教与学活动、评价层面建构师生共读经验;“思辨”指向文本的深度加工与转化,培养学生批判性思考及与文本对话的能力。毕竟就‘《乡土中国》整本书阅读”学习任务群以及“学术著作专题研讨”学习任务群而言,“一要‘知意,二要读‘言。知‘意,是基于学术著作阅读的规律而言的;读‘言,则意味着阅读这部学术著作还有语文学习层面上的考量,是为培育学生的语文素养。

一、理解的清明——概念阐释

理解学术概念是读懂一部学术著作这座大厦的基石。精读《乡土中国》这一学术著作绕不开的一个过程就是要把书中刻画乡土中国的重要学术概念提取出来。提炼学术概念对于刚步入高中的学生来说存在一定的难度,需要教师对学生进行一定的提炼指导,让学生能够精准阐释相关概念,达到理解的清明,从而建构相应的学术著作概念阐释方法。

费孝通先生在《乡土中国》一书中把中国乡土社会的特征与其他社会体系特征,特别是西洋社会的特征进行了横向的比较,提出了刻画中国乡土社会的概念。“它不是一个具体社会的描写,而是从具体社会里提炼出的一些概念。这里讲的乡土中国,并不是具体的中国社会的素描,而是包含在具体的中国基层传统社会里的一种特具的体系,支配着社会关注的各个方面。”(旧著《乡土中国》重刊序言)

在这里,笔者认为需要区别两大类概念:基本概念和核心概念。基本概念是立足于每一章内容,针对具体的典型现象,以现实生活为材料而提出的一些概念。核心概念是立足于整本书,能够涵括以及彰显《乡土中国》整本书理论体系的几个重要概念。

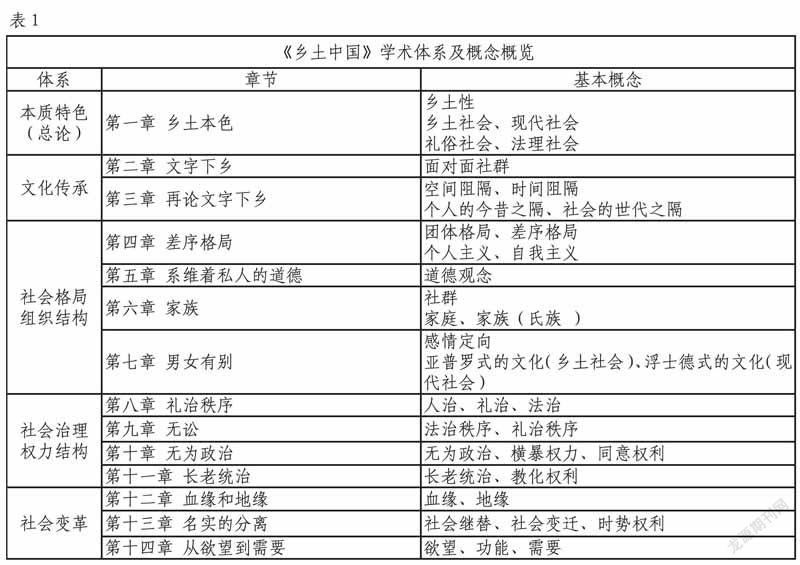

在阅读或教学中,我们会发现《乡土中国》一书一个明显的特点是概念繁多,各篇的基本概念并不相同,但这些概念在不同层次上能构成全书较为严谨的理论体系。因此,对于核心概念的提炼,既要着眼于每一章的内容,同时也要立足于整本书的理论体系,去芜存菁,达到以少总多的效果。教师在带领学生阅读梳理每一章节内容时,可以用如下表格先将每章基本概念罗列出来(见表1):

笔者以为,阅读与教学《乡土中国》的价值与意义不应只是简单地让学生知道几个核心概念那么简单,而是让学生有阅读学术著作的姿态,形成解读学术著作的基本技能。这需要师生关注学术著作的语言表达层面、语言运用情境,将学习重点放在理解文本中的学术概念以及文本对学术概念的阐释方式上,从而获得学术著作的阅读经验,掌握学术著作的阅读基本方法,最终形成相关的阅读能力。因此,要从两个层面把握概念,即理解(语句本身和表述的语境)和阐释(表达方式),而更应关注阐释层面。

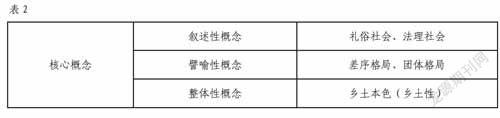

这里笔者将《乡土中国》一书的核心概念分为叙述性概念、譬喻性概念和整体性概念三类。师生共读的第一个维度便是如何厘清概念内涵,从而达到理解的清明。

1.叙述性概念的定向阐释

以“礼俗社会”这—概念为例。

“在社会学里,我们常分出两种不同性质的社会,一种并没有具体的目的,只是因为在一起生长而发生的社会……是礼俗的社会”“礼是社会公认合式的行为规范……维持礼这种规范的是传统”“所谓礼治就是对传统规则的服膺。”

费孝通分别在《乡土本色》《礼治秩序》《无讼》三章中谈到“礼洽”问题。我们会发现这类概念阐释的特点是用明确的判断语句对其加以定性,因此对于像“礼俗社会”这样的叙述性概念在厘清概念内涵时只需要交会学生定向阐释的方法即可。

2.譬喻性概念的抽象概括

以“差序格局”这—概念为例。

“我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹……我们社会中最重要的亲属关系就是这种丢石头形成同心圆波纹的性质。”“在我们乡土社会里,不但亲属关系如此,地缘关系也是如此。在传统结构中,每一家以自己的地位做中心,周围划出一个圈子,这个圈子是‘街坊。……像贾家的大观园里,可以住着姑表林黛玉,姨表薛宝钗,后来更多了,什么薛宝琴,邢岫烟,凡是拉得上亲戚的,都包容得下。可是势力一变,树倒猢狲散,缩成一小团”

我们会发现像“差序格局”“团体格局”这些概念与叙述性概念在表达方式上有明显的差异,前者是运用形象生动的譬喻性语言来说明学术概念。但学术概念需要严谨而科学的语言,因此这里需要教师教给学生如何来找准譬喻性概念的形象特征(如以己为中心、具有伸缩性、有等差次序等)并对其描述加以还原进行抽象概括的方法。

3.整体性概念的整合归纳

“从基层上看去,中国社会是乡土性的”,全书的基调以此奠定。然而,究竟何为“乡土性”,全书却并没有一个完成、统一、明确的界定。从总论到文化传承,从社会格局到权力结构,书中几乎都是在描述乡土社会的典型现象与事实。如果不统观全书,没有对乡土社会的这些现象进行剖析与归纳,便无法对“乡土性”这一整体性概念进行阐释。如果说《乡土中国》一书是在“演绎”乡土社会的特性,那么教师就要交给学生从演绎到归纳的方法。可以说“乡土性”这一核心概念支配着《乡土中国》特具的理论体系。

二、可视化思维——导图运用

《乡土中国》这—学术著作究竟怎么读?

许多专家或学者给出的一个有效路径是边阅读边梳理全书的大纲小目,通过把握关键语句做出全书的内容摘要。在进行专题教学过程中,当对学生提出同样的要求时,却发现大部分学生都在用文字进行线性记录或摘抄。这里暴露出学生在阅读时存在的一个根本问题,即他们的文字记录或摘抄并不是自己的理解,仅仅是在翻阅过程中获取的一些信息而已。学生无法有效处理信息便难以在此基础上提升自己的认识。

尝试解决这一问题,需要教师为学生引入思维导图这一辅助工具来帮助学生思考,促成学生理解。“运用思维导图辅助思维的好处是便于发散思维。当语文学习中产生问题需要解决时,我们就可以把问题的核心作为思维导图的中央概念,运用思维导图寻找解决问题的途径。”嗍运用思维导图可以将不可捉摸的思维变得可视、有序和延展。

1.思维的可视性

当把《乡土中国》的文本以图解的方式呈现出来,也就为无形的思维找到了可视化的方式。不同的思维导图呈现的是學生不同的思维过程,也让我们对学生思维过程中存在的漏洞一目了然,从而不断进行思维的训练。

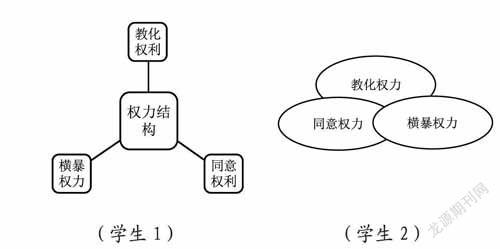

这里以两位学生在阅读《乡土中国》第十章《无为政治》和第十一章《长老统治》为例,可以清晰地比照出同学间的思维差异。两个章节的基本概念分别是横暴权力、同意权利和教化权利(或长老统治),我们先撇开费孝通是否混淆了“权力”与“权威”这组概念问题,仅就文本而言,学生在阅读时需要以自己的思考感悟理解两章内容及三种权力之间的逻辑关系。通过思维导图,我们可以清晰地看到学生1与学生2思维的差异主要表现在提取上位概念和逻辑关系的判断上。学生1比学生2的高明之处在于能够以一个关键词(上位概念)总结三种权力共同点,但在三种权力的关系判断上显然不如学生2的思维深刻。因为在乡土社会中,三种权力并不是截然分开,而是有所交叉甚至可以相互转化。针对思维的差异和漏洞,就可以对学生进行针对性训练,这种思维的可视性效果无疑是线性文字所达不到的。

2.思维的有序性

在《乡土中国》教学中,语文教师要有培养学生思维习惯的意识,教会学生一些分析问题的方法,并形成思维习惯。当然,这种思维习惯的训练并非主张思维模式化,而是从混乱的意识中创造秩序。为了展示思维的层次思路,鼓励学生采用图示(思维导图)的呈现方式。

以《乡土中国》第四章到第七章为例,这部分内容可以形成一个大的教学单元。费孝通在第四章提出了“差序格局”这一核心概念后,先后又撰写三章加以展开论述,分别阐述了中国乡土社会的道德观念、基本社群和感情定向。它们的逻辑前提都是在“差序格局”的基础上推衍而来。以思维导图的方式(见示例)呈现出来能够在无序的状态中梳理出有序的知识体系。

3.思维的延展性

还需要重点指出的是,在师生共建可视、有序的思维导图时,所呈现出的提炼和重组已事先包含了自己对作品的理解。但随着阅读和理解的深入,我们也会对作者观点提出一些质疑,也会试图表达出对某个社会现象的另一种阐释。而这种阐释也可以放到思维导图中去呈现,图示中可以包含学生自己的思考。也许学生在刚开始制作思维导图时更接近书本内容展示的样式或顺序,甚至可能显得杂乱无章,但在修改的过程中会让自己的思维越来越清晰,对书本的理解也越加深入。思维导图就是对文本的再加工、再创造,重构自己对乡土中国的认识。这样绘制的过程才更加有利于学生思维的延展和发散。

三、过程性助读——活动评价

新课标实施,整本书阅读的重要性已经得到了多方认同,然而面临的—个尴尬境地是缺少有效的过程性评价机制。余党绪先生曾指出高中语文整本书阅读教学的两个误区及改进,即“切忌简单化,谨防复杂化,追求清晰化”。目前整本书阅读评价过程中也存在“简单化”和“复杂化”两种倾向。这两种倾向或表现为热衷于以应试化的考试对学生的整本书阅读进行检测,将整本书变成检测学生某种知识的载体;或表现为罔顾学生阅读经验和规律,刻意追求理解的深度与广度,强调阅读技术训练,把学生的阅读和评价过程搞得很复杂,很繁琐。“整本书阅读与研讨”任务群的教学亟需避免这两种倾向。

就《乡土中国》整本书阅读来说,“教”的主要内容就是激发兴趣、点拨方法、布置任务、效果评测。教师既要注重学生对学术著作个性化阅读的建构与分享,也可创设内容丰富、形式多样的活动来测评学生阅读的实际收获,发挥评价导向的积极作用。

例如,上文中提到以思维导图的方式对学生的阅读思维进行检视,师生在对比商讨中思维将不断延展。在对阅读思维角度的延展有了较深的理解后,学生便会开始重新审视自己的新发现,把发现的问题点在思维导图中清晰地标注出来,然后有意识、有侧重地进行再阅读。此时,思维导图就可以成为学生小论文写作的路标或指示图。教师对应从言语表达层面可以设计相应的学习任务。如开展写作,谈圈子的利与弊(差序格局);展开辩论赛,辩论长老统治中“教化权利”的先验性优先权的合理性由谁来保证这一问题等。综合来说,整本书阅读评价应该是指向核心素养、分层分级推进、听说读写—体的素养测评。

四、思辨性阅读——反思质疑

文章开篇提到,《乡土中国》一书为中国人刻在骨子里的“乡土情结”这一文化因子找到了社会学理论依据。随着社会现代化进程的加速,城市化发展越来越快,社会与“乡土”一词的距离似乎逐渐疏远。但是,我们不难发现即便是高度发展的城市文明却仍然刻有“乡土中国”的烙印。当我们深入思考某种社会现象时,往往会在《乡土中国》中找到答案。如微信朋友圈算不算得上是“差序格局”的一种表现?中国人对买房的热衷可否说是对土地眷恋的另一种情感移植?

笔者想身为读者就要对作者的观点投入一些看法。许多学生担心,如果承认自己与作者的意见不合,而且客观地质疑自己阅读的作品,是一种对自己投入不忠的行为。但是,我想这种思辨阅读的态度非常必要。教师与学生在进行“整本书阅读与研讨”的过程中,需要从这一维度去重新审视这部学术著作。因为读懂《乡土中国》的每一章回还未必完成了“整本书阅读与研讨”的全部任务,更重要的是在理解的基础上,结合中国文化的传统全面深刻地理解全书的主要观点,并且用这本书的科学理论来研究现实问题,这才能体现整本书在当代社会中的价值意义。

例如我们可以从女性视角重新审视乡土社会中的血缘与生育问题,便可对乡土社会的生存理性的合理性提出质疑。我们甚至可以对费孝通的《乡土中国》这本书的谬误提出质疑。在反复阅读《乡土中国》的过程中笔者与学生共同关注到本书在理论体系里的某些矛盾。我们无意也没有能力为这些矛盾提供解决方案,这有待于社会学专家的研究。只能将自己所感受出的矛盾结合自己的理解客观地呈现出来。如《乡土中国》的后半部分的逻辑出发点是立足于个人的伦理感受,而非整个社会的伦理体系。有将个人的伦理和社会的伦理界限发生混淆之嫌,能否用个人伦理产生的动因来阐释整个社会伦理因素还是有带商榷的,虽然个人伦理与社会伦理相关联。归纳演绎的原则应“遵循从整个体系的心理结构的角度解释单个因素的原则”,而非相反。

当传统与现代思维发生碰撞时,学生的认知框架才会在话语实践活动中得到完善,这才是阅读学术著作的终极目标。