从调查问卷谈“手机扫码借书”服务的优化与创新

——以上海图书馆为例

2022-04-16上海图书馆上海科学技术情报研究所陈懿

上海图书馆(上海科学技术情报研究所) 陈懿

一、调查目的和方法

本次调查问卷的目的是为深入了解读者对”手机扫码借书“服务的需求,收集读者对服务方式的建议,从而改进和提升图书馆服务水平,为拓宽服务渠道提供有力依据。

2021年1月中旬起面向广大读者开展了线上及线下双渠道的服务调查问卷活动,共设置11道题,分为单选题、多选题两部分。题目涉及答题者性别、年龄、学历、身份、获取服务的途径、使用频率等方面。线上版以“上海图书馆手机扫码借书服务调查问卷”在公众号推文的形式推送给全体读者,读者答题后自动回收问卷结果;线下版则将问卷以二维码的形式张贴在上海图书馆中文书刊外借室内,读者可自行扫码填写。

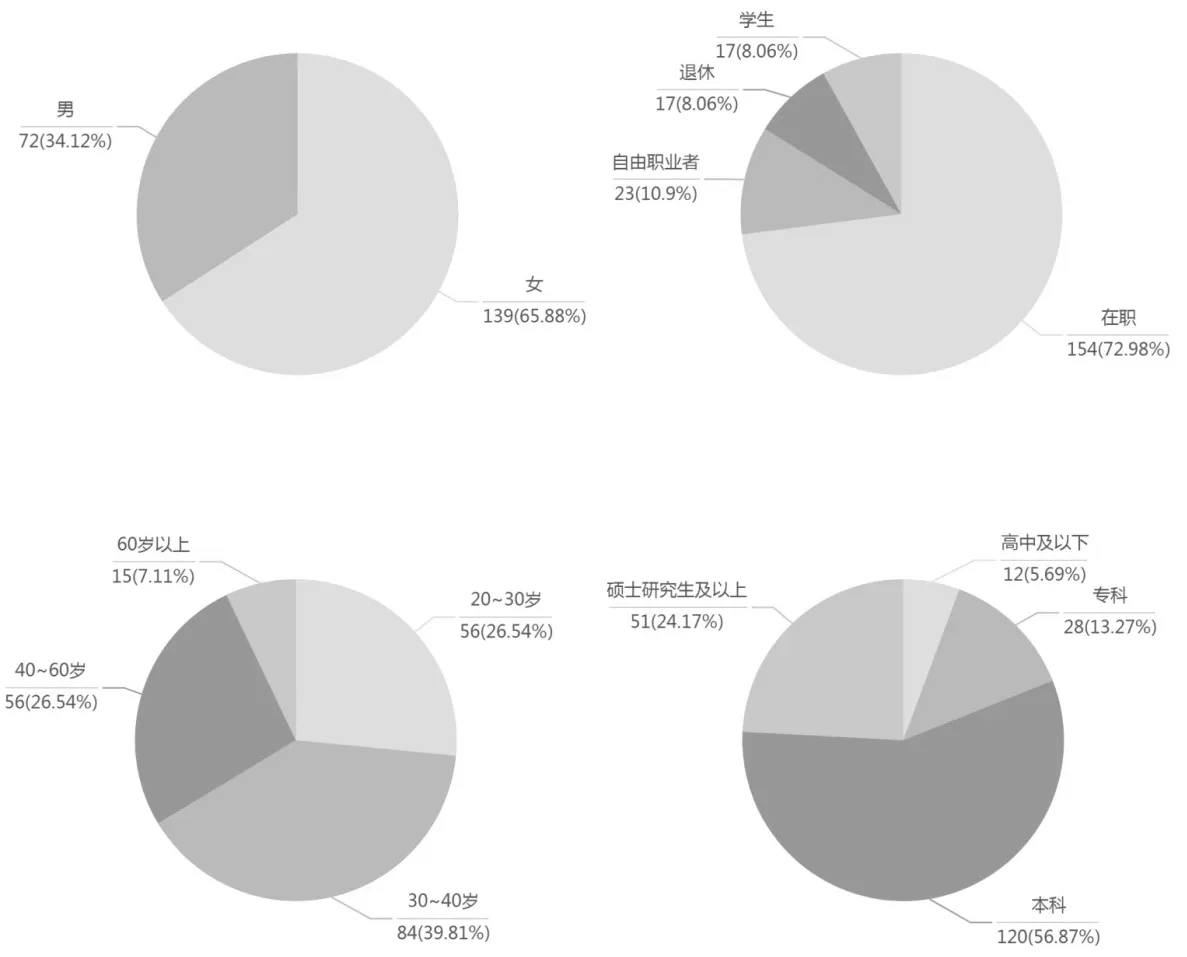

调查问卷从2021年1月20日~2月20日,历时一个月,共收集问卷395份,线下问卷95份,线上问卷300份。其中,211位读者表示使用过”手机扫码借书“服务,基本形成了使用”手机扫码借书“服务的读者群代表,人员构成详见图1。

图1 使用“手机扫码借书”的读者分布

二、问卷调查内容及结果分析

本次问卷调查中后4道题为答题者身份类型,前7道题为“手机扫码借书”使用体验反馈和建议,具体作答结果与分析如下。

(一)您平时从何渠道了解上海图书馆的各种服务?

该题目为单选题,从问卷结果看(见图2),有79.48%的读者通过图书馆微信公众号获取服务信息,有10.39%的读者通过上海图书馆现场服务获取服务信息,有8.57%的读者通过上海图书馆官网获取服务信息,有0.78%的读者通过上海图书馆官方微博获取服务信息,其他0.78%的读者通过亲戚朋友的推荐获取服务信息。

图2 读者了解上海图书馆的各种服务的渠道

从该题所反馈的数据可以看出,微信作为当今最主流的沟通和资讯传播工具之一,其公众号的影响力非常大,使用频率远超过其他应用软件;其次为现场服务的影响力;其他官网及微博的使用频率均不足10%,影响力较小。这些数据对未来图书馆推广新服务途径的选择起到了指引作用。

(二)您使用过上海图书馆微信公众号上的“手机扫码借书”服务吗?

从问卷结果看(见图3),有20.51%的读者经常使用“手机扫码借书”服务,32.91%的读者偶尔使用此方式,46.58%的读者没有使用过或不知道此方式。

图3 “手机扫码借书”的使用频率

总体来看,有53.42%的读者使用过“手机扫码借书”,说明读者尚能接受这种借书方式。未使用者和不知情者的占比为46.58%,说明此服务在读者群中大范围推行仍需要一段时间。

(三)您觉得使用“手机扫码借书”有什么好处?

该题为多选题,从使用过“手机扫码借书”的211位读者的问卷结果看(见图4),27.05%的读者认为操作简便,23.03%的读者认为借书高峰时无须排队,20.09%的读者认为不需要接触公用借书机、安全卫生,18.86%的读者认为随时可以完成借书、无须到处找借书机,10.97%的读者认为能有效保护借书者的隐私。

图4 读者认为手机扫码借书的好处

总体来看,操作的便利性以及在借书高峰时无须排队是读者最关心的方面,也是他们选择借书方式的主要动机。由于处于新冠疫情的特殊时期,不需要接触公用借书机也是读者选择“手机扫码借书”的重要原因。

(四)您不选择使用“手机扫码借书”的原因是什么?

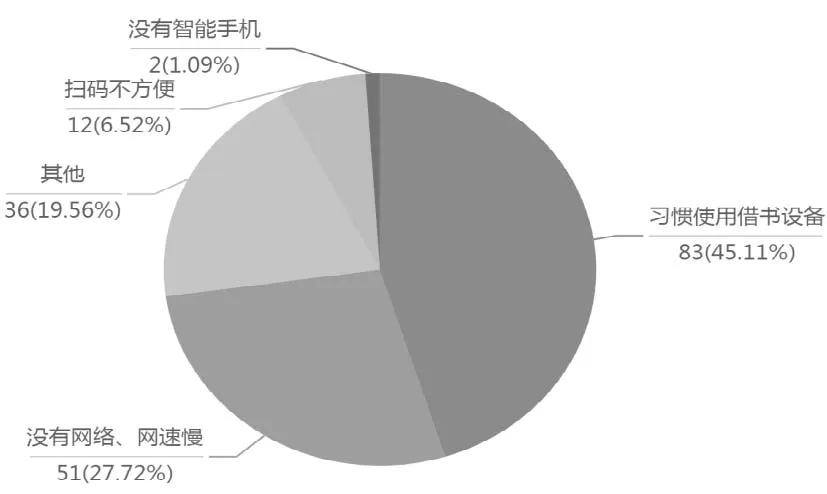

该题目为单选题,从未使用过“手机扫码借书”的184位读者的问卷结果看(见图5),45.11%的读者习惯使用借书设备,27.72%的读者认为没有网络、网速慢,19.56%的读者选择了其他,6.52%的读者认为扫码不方便,1.09%的读者没有智能手机。

图5 读者不使用手机扫码借书的原因

总体来看,仍有相当大比例的读者习惯使用传统的借书方式。其次是没有网络、网速慢也会影响读者借书方式的选择。其他的原因主要为读者不知道该功能、借书界面的体验不佳以及仅能在上海图书馆使用该功能。

(五)您觉得以什么方式辅导读者使用“手机扫码借书”比较好?

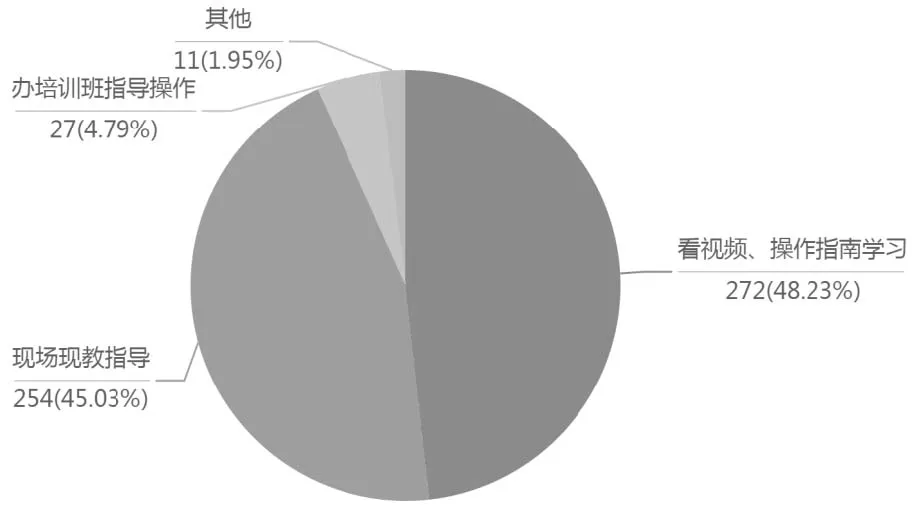

该题为多选题,从问卷结果看(见图6),48.23%的读者接受看视频、操作指南学习;45.03%的读者愿意接受现场现教指导;4.79%的读者选择办培训班指导操作1.95%的读者选择其他。

图6 读者接受的“手机扫码借书”辅导方式

总体来看,读者较易接受自助化的辅导方式。可以根据读者的主要需求,提供视频操作指南,同时加大现场指导。

(六)您希望“手机扫码借书”后系统为您推荐相关“电子图书”吗?

该题为单选题,从问卷结果看,93.16%的读者表示愿意,仅有6.84%的读者表示不愿意。

总体来看,绝大多数的读者表示愿意在“手机扫码借书”后,收到系统推荐的相关“电子图书”。此项服务是指读者完成“手机扫码借书”操作后,在手机端点击系统推荐的电子书封面,即可阅读。系统推荐书通过大数据技术,以中国图书馆分类法为依据,根据读者所借图书的特点,优先推荐相同分类图书,并参考专业网站评分,按照索书号层累制逐一递进。这一服务是在“手机扫码借书”基础上的延伸,受到大多数填写问卷者的认可。

三、优化与创新

(一)加大宣传,提升服务知晓度

与目前大多数使用自助设备完成借书的方式不同,“手机扫码借书”是一种新型的且较为“隐形”的服务方式。通过问卷调查,有184名读者表示之前并不知道有这项服务,因此有必要扩大宣传范围,借助多渠道多方式的宣传推广,提升读者对该功能的知晓度。79.48%的读者表示图书馆微信公众号是他们获取服务信息的主要渠道。76.2%的读者选择在图书馆微信公众号上使用“手机扫码借书”功能,因此微信就可以作为新服务宣传的首选平台。

图书馆也应积极探索宣传手段,利用短视频平台(如抖音)、社交平台(如微博、微信)、自媒体新闻平台(如今日头条)、视频直播平台(如哔哩哔哩)等,以图书馆的微信服务发展为契机,借助多种渠道,宣传推广图书馆新服务,借此拓展图书馆服务的读者覆盖率。

(二)简化操作,改善用户体验

从问卷收集的读者反馈来看,在操作中遇到的主要问题在于:

1.无法多本操作,借书耗时长

手机借书目前需要逐一扫描书本内页的馆藏条码进行借阅,而自助借书机可以实现多本图书同时借阅,外借模式由多本一扫变成一本本扫,无形中增加了完成借书操作的时间。因此,后期可以优化手机借书的模式,实现多本同时扫描,优化读者在使用上的体验,以此增加使用“手机扫码借书”读者的数量。彩码具有存储容量大、识别速度快、可批量识别等特性。彩码识别无须专用的设备,通用的移动终端都可作为彩码识别设备,如智能手机、平板电脑等。[1]未来或可运用在手机扫码借书中,以实现多本操作。

2.扫码错误,无法成功借阅

“手机扫码借书”识别的是本内页的馆藏条码,许多读者会误以为是书后的ISBN编码,从而导致借书失败。建议能在操作时增加相关的提示说明,引导读者正确扫码。

3.细节稍欠,无法贴合读者习惯

据问卷反馈,较多读者有在借书机完成借书操作后,马上在机器上打出借书凭条的习惯。而使用“手机扫码借书”,读者完成借书后,必须退出借书界面,再在公众号的“图书续借”菜单中查询已借书目的详细情况。有时在多本扫码过程中,读者会忘记是否已扫过条码,从而发生漏扫、错扫的情况。建议仿照借书机的操作流程,给到读者及时的借书信息反馈。如完成借书操作后,系统能即时自动发送电子凭证,告知读者所借图书的详细书目及还书日期等信息。

综上所述,借助读者需求特征分析,需要不断优化界面设计与操作步骤。由于读者间的年龄、职业、性别、受教育水平存在差异性,对图书馆提供服务的使用意愿必然存在一定的差异,同时,读者在使用服务的过程中,要求也在不断提升。为此,为避免现存习惯读者的流失、更好地挖掘潜在的读者,在界面设计上,需要充分分析当前移动借阅的场景需求,设计出人性化的操作界面、友善的菜单、便捷的通道,借以增加读者的使用意愿。在内容设计上,需要充分挖掘各类群体对手机扫码借阅的服务需求,构建出一套内容充裕、操作便捷、功能强大的应用系统。

(三)增强服务内涵,拓展服务外延

随着信息技术的飞速发展,截至2020年底,中国移动电话普及率已达113.86部/百人。[2]同时,根据中国互联网络信息中心发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2021年 6月,我国网民使用手机上网的比例达99.6%。[3]在“互联网+”和智能手机的广泛应用下,手机借书必然是当下图书馆界在移动互联网时代的改革新举措,服务优化转型最重要的出发点依旧是便捷性。精准把握用户对于移动图书馆的信息获取习惯,深度挖掘用户对于移动图书馆场景化信息接受的偏好,将是图书馆增强服务内涵的源泉所在。

2014年9月,新加坡图书馆推出了官方app—NLB Mobile,除了能提供“手机扫码借书”服务,还能根据读者过去的借阅历史及定位为读者推荐相关图书及图书馆活动。[4]目前,读者在上海图书馆完成“手机扫码借书”后,系统会向读者推荐相关“电子图书”,有93.16%的读者表示愿意接受这一服务方式。从“借”到“荐”,这一个性化推荐服务的推出,改变了借书设备原先单一的服务功能,顺应了读者对数字化阅读的需求,是在拓展“手机扫码借书”的基础上服务的一次成功探索。[5]

从问卷收集的读者反馈来看,读者希望增加界面提示“丛书”或“作者更多作品”的选项、增加借书后可打分点评的功能、增加应用平台等。这些也都将成为日后优化“手机扫码借书”服务的方向,促使图书馆为读者服务向更深层次转化。