改革开放以来研究生导师队伍建设政策工具选择与运用的研究

2022-04-15时艳芳

时艳芳

专题研究

改革开放以来研究生导师队伍建设政策工具选择与运用的研究

时艳芳

导师队伍是影响研究生教育质量的关键要素,政策是政府影响甚至决定导师行为的重要力量,政策工具是政策意图转变为政策过程和结果的前提和保障。借鉴政策工具理论,结合政策内容,考虑政策变迁过程,构建政策工具、政策内容和时间维度的三维分析框架。运用该框架对改革开放以来国家层面出台的45份研究生教育政策文本中涉及导师的部分进行分析。结果发现政策工具运用类型多样、政策工具选用较合理,但也存在某些政策工具过度运用不利于导师队伍长远发展的问题。为更好地发挥政策工具对研究生导师发展的促进作用,应提高政策决策者运用政策工具的能力,提升研究生培养单位落实政策的水平。

研究生导师;政策工具;政策内容;时间维度

导师是提高研究生教育质量的关键,但近年来师德师风败坏、学术不端等问题频发,严重影响了研究生培养质量。为此,政府出台了一系列政策以规范导师行为,尤以2020年《研究生导师指导行为准则》为代表,为导师行为提出“十不得”。政策是政府引导和规范导师队伍的主要方式,“政策工具通过把政府的资源带入到为政治目标的服务中来发挥作用”[1]318。鉴于此,分析建设导师队伍的政策工具,既能透视政策工具的主题和演变,又能审视政策工具选择与运用中的问题,进而为政府更好地选用政策工具提供参考,为导师队伍建设厘清方向,为研究生教育质量提升贡献力量。

王战军等将改革开放以来的研究生教育分为恢复与初创(1978—1990年)、搞活与放权(1991—1998年)和服务与提升(1999年—)三阶段[2]。王梅等基于政策工具分析了我国研究生教育改革政策的变迁[3]。包水梅等基于政策文本探析了导师专业发展的任职标准和岗位职责[4]。以上关于研究生教育发展历程的研究提供了筛选政策的参照,关于导师任职标准、岗位职责及遴选过程的分析为确定政策内容提供了借鉴。基于此,本文分析我国研究生导师队伍建设中的政策工具,试图回答政府采取了哪些政策工具,这些政策工具和政策目标及内容的匹配度如何,政策工具在不同历史阶段是否存在差异等问题。

一、研究设计

(一)文本选择

我国研究生教育拥有悠久的实践史,但蓬勃发展始于改革开放。1977年,《关于高等学校招收研究生的意见》的颁布,标志着开始恢复研究生教育,并于1978年开始招生。1980年的《中华人民共和国学位条例》和1981年的《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》的颁布,标志着我国学位制度的正式确立,研究生教育开始走向制度化。据此将选择政策文本的时间起点定为1978年,即改革开放以来研究生教育政策中关于导师队伍建设的内容。

对政策文本的选择遵循以下原则:①国家层面的文件;②以研究生教育政策为主,以教师政策为辅;③涉及导师、研究生指导教师、学术队伍等词语的内容均包括在内;④研究生包括硕士生和博士生。共选取对导师发展具有重要影响的文件45份。

(二)分析框架

借鉴政策工具理论,结合政策内容,考虑政策变迁过程,构建政策工具、政策内容和时间维度的三维分析框架。

1.政策工具维度

陈学飞等人将政策工具分为权威、激励、象征与劝诫、能力建设、系统变革和学习工具等[1]323。由于学习工具的过程性,一般不体现在政策中,所以,选取权威、激励、象征与劝诫、能力建设和系统变革工具进行分析。

权威工具指禁止、要求、许可、评估,前提假设是即使没有切实的回报,政策对象也会按照政策要求行动,期待的行为是服从。评估作为一种管理手段,分析中将其作为权威工具。该工具主要通过规范导师行为达到政策目标。

激励工具主要依靠奖赏、授权和制裁等诱导遵从,假定个体追求利益最大化,如果得不到到鼓励或回报,就不会采取政策要求的行动。该工具主要通过授权激发导师积极性,促进研究生教育发展。

象征和劝诫工具主要通过基本原理、标签和劝诫等达成政策目标。人们是否采取与政策匹配的行动是基于他们的信念。如果政策要求与目标群体的价值一致,他们就倾向于采取行动。该工具主要通过基本原理促进导师的价值认同。

能力建设工具为个体和群体决策提供培训、教育、资源和信息等,假定目标群体能得到正确的信息并拥有必要的资源就有动机参与活动。该工具着眼未来,主要通过提供资源、培训等促进导师专业成长。

系统变革是政府权威向个人和机构的转移,借助新设机构或转移权威实现权力的再分配。变革的动力是现有组织无法回应环境中的变化,希冀通过组织变革,传递公共服务。

2.政策内容维度

参考教师政策内容,结合实际,将导师队伍建设的内容分为岗前遴选和在岗职责。1995年,国务院学位委员会下发《关于改革博士生指导教师审核办法的通知》,将博士生指导教师审核权由国务院下放到主管单位和培养单位,规定了审核程序和任职资格。2019年,教育部办公厅《关于进一步规范和加强研究生培养管理的通知》,提出导师既要做学术训导人,更要做人生引路人,从学术和思想两方面对导师提出要求。基于此,将政策内容细化为任职资格、遴选程序、学术发展、学术指导和立德树人。

3.政策时间维度

1978年恢复研究生招生,导师队伍建设政策主要任务是遴选合格的导师,不断细化对其学术水平和职称资格的要求。1992年《研究生教育和学位工作“八五”计划和十年规划要点》颁布,政策重心转向提升导师队伍的学术水平和指导能力。为进一步提升研究生教育质量,2006年《关于进行研究生培养机制改革试点的通知》开启了培养机制改革的试点工作,开始落实导师负责制。2014年《关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》的出台,表明政府开始加强对导师的激励与问责。基于此,将导师队伍建设分为要求和赋权期(1978—1991年)、能力建设期(1992—2005年)、机制改革期(2006—2013年)和监督评估期(2014年—)。

(1)要求和赋权期(1978—1991年)。该阶段我国研究生教育的主要任务是恢复和调整,有关政策对导师更多是提出基本任职要求。1980年《中华人民共和国学位条例》和1981年《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》规定学位评定委员会和学位论文答辩委员会成员的职称资格和职责,赋予其在研究生教育中的权利。1981年《关于审定学位授予单位的原则和办法》对硕士生导师和博士生导师的学术水平和职称资格做了全面、有区分的要求。

(2)能力建设期(1992—2005年)。在前期发展基础上,研究生教育重心转向质量,开始重视导师学术水平和指导能力的提升。1992年《研究生教育和学位工作“八五”计划和十年规划要点》中提到:“大力加强研究生指导教师队伍建设……加强学术梯队建设……提倡指导教师与有关实际部门的高职称人员定期交流或互相兼职”等[5]。

(3)机制改革期(2006—2013年)。为了进一步提升研究生培养质量,激活培养单位的活力,2006年《关于进行研究生培养机制改革试点的通知》启动了“以完善科学研究为主导的导师负责制和资助制为核心的研究生培养机制改革试点”[6]。2013年《关于深化研究生教育改革的意见》进一步明确“导师是研究生培养的第一责任人”“健全以导师为第一责任人的责权机制[7],全面实现导师责任制。

(4)监督评估期(2014年—)。在推进研究生培养机制改革过程中,政府逐步转变职能,加强宏观管理。2014年《关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》提到“制订导师考核评价办法、交流与培训办法以及激励与问责制”等[8]。2018年《关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》、2020年《关于加强博士生导师岗位管理的若干意见》、2020年《研究生导师指导行为准则》等都围绕加强导师队伍建设、规范导师指导行为展开。

4.分析框架的建构

如图1所示,建构以政策工具为X轴、以政策内容为Y轴、以时间维度为Z轴的三维研究生导师政策分析框架。

(三)文本编码

编码的科学性直接影响分析结果。在编码程序上,首先,按照时间统一编号45份文件。其次,筛选和导师相关的内容,汇总到一个文件中并标明政策编号和名称。再次,确定分析单元,“分析单元是政策内容量化分析中最重要也是最小的元素,可以是独立的字、词、句、段落等”[9]。以分句为基本单位,对内容逐条分析,如一个分句涉及多个政策工具,则多次编码。最后,组合文件编号、政策工具和政策内容,绘制编码表,如1-1-1-1表示第一个文件中权威工具之禁止,针对的是任职资格。在编码信效度上,一方面通过间隔性、重复性地对同一文件编码,提升信度;另一方面,对发表在《教育理论与实践》《研究生教育研究》等期刊上运用政策工具分析的政策文件编码,通过练习提高效度。同时邀请一名博士生同学对《关于进行研究生培养机制改革试点的通知》进行编码,通过商讨达成共识。

二、对研究生导师政策工具的运用分析

(一)政策工具的整体运用情况

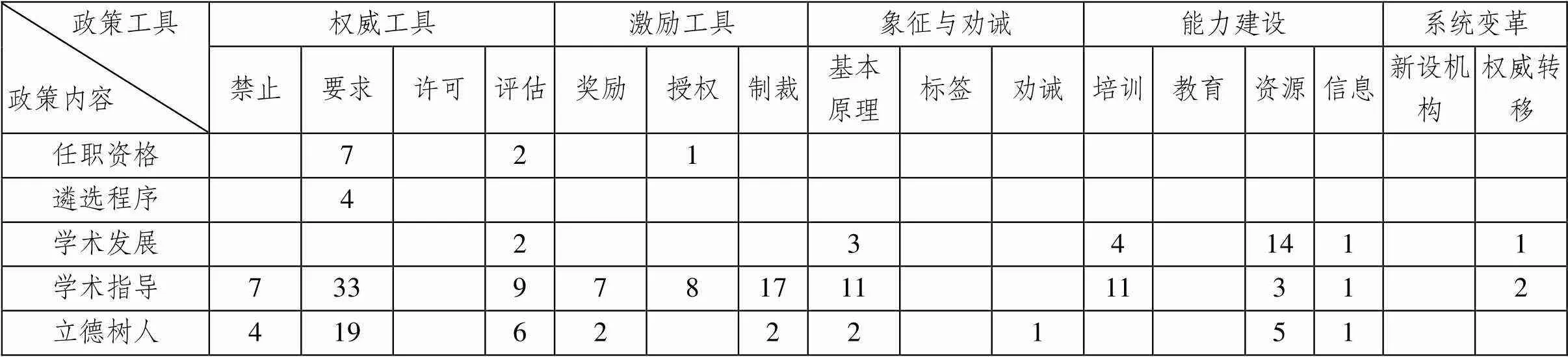

由表1可见,政府政策工具以权威工具为主,使用频次高达196次,远高于激励(82次)、能力建设(74次)、象征与劝诫(44次)和系统变革工具(15次)。其中,权威工具以要求和评估为主,尚未用到许可工具;激励工具中授权高于奖励和制裁,后两者使用较为均衡;象征与劝诫工具以基本原理为主,较少使用标签工具;能力建设工具以资源和培训为主,教育工具运用较少;系统变革主要依托权威转移,没有提及设立新机构。在政策内容上,学术指导(219次)最受关注,远远高于其后的立德树人(68次)等内容。

政府对不同的政策内容采取不同的政策工具组合,在任职资格、学术指导和立德树人方面主要运用权威工具中的要求。借用系统变革中的权威转移推动遴选程序的变革,下放博士生导师的审核权。在促进导师队伍学术水平提升上,主要政策工具是提供资源。在对导师队伍的思想道德、学术水平、学位资格等提出具体要求的基础上遴选导师,对获得资格的导师赋予相应的权利。借助权威工具对导师队伍的立德树人职责提出要求。

图1 研究生导师政策分析框架

表1 研究生导师队伍建设政策工具整体运用情况 单位:次

(二)政策工具在政策内容中的运用

研究生教育在不同时期面临不同的任务,政策工具呈现为政策内容和时间序列的函数。

1.要求和赋权期(1978—1991年)

我国制度化研究生教育起步较晚,缺少经验支撑、缺乏制度规范、缺少学术积累,尤其在经历“文革”后,人才断层现象严重。这一时期主要任务是培养师资以充实高校和科研机构的学术和科研力量。以培养硕士生为主,仅有少数单位的部分学术带头人培养博士生[10]。这一时期导师队伍建设有关政策的首要任务是遴选数量充足、质量合格的导师,吸引他们参与到研究生教育中,对导师的学术发展和学术指导过程关注较少。主要运用权威工具中的要求和激励工具中的授权,规定导师任职资格,规范导师学术指导责任,在遴选和聘任基础上,赋予其在研究生教育中的话语权。虽然运用了加强导师队伍建设、帮助导师发展等能力建设工具,但多为一笔带过。

1981年《关于审定学位授予单位的原则和办法》对导师的学术水平和职称资格提出明确规定。1982年《关于招收攻读博士学位研究生的暂行规定》要求每个指导教师每届最多招收两名博士生。1984年《关于在部分全国高等重点院校试办研究生院的几点意见》提及“严格遴选研究生的指导教师,加强导师队伍的建设”[11]。1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》提到“有条件的学校,教学任务较重的副教授以上的教师今后每5年中应有1年时间专门用来进修、从事科学研究和进行学术交流”[12]。这一时期导师队伍建设政策工具使用情况见表2。

2.能力建设期(1992—2005年)

随着研究生教育重心向质量的转移,促进导师发展成为导师队伍建设的政策重心,最明显的特征是导师的遴选程序和学术发展进入政策视野。在研究生导师遴选工作中,主要采取系统变革政策工具,完成审核权向学位授予单位的转移,实现权力的重新分配。该项改革的宗旨是“发挥省级学位委员会对本地区学位与研究生教育的统筹权”[13],落实培养单位的自主权,提高导师队伍和实践需求的吻合度,进而提升研究生教育质量。在变革过程中,综合运用了提出要求、进行奖励、提供资源、开展培训、阐述基本原理等政策工具提升导师的学术水平。

施维[15]等发现,乌灵胶囊联合地西泮对神经性耳鸣具有较好疗效,其应用前景广阔。张盾[16]采用盐酸呱替啶联合地西泮静脉推注在高龄患者ERCP操作中的使用比较安全。陈雄颜[17]还发现尼莫地平联合地西泮无药物配伍禁忌,协同效果显著,能显著改善偏头痛患者症状,且无明显不良反应,整体疗效优于单一尼莫地平用药。梁蔓逸等[18]研究发现,地西泮与吗啡硝普钠联用治疗急性主动脉夹层患者,能够有效控制患者血压、心率水平,降低死亡率。

我国在学位制度创立之初,对硕士生导师和博士生导师实行不同的审批办法,学位授予单位自行审核硕士生指导教师,国家统一审核博士生指导教师。从1981年至1995年,国务院共审核五批、8043名博士生指导教师。这套集中统一的审核办法,对保证博士生的培养质量,建立完备的博士生培养制度起到了重要作用。1992年《研究生教育和学位工作“八五”计划和十年规划要点》提出“在部分学科和少数单位试行博士生指导教师审核办法的改革”[14],标志着我国开始下放博士生指导教师审核权。1993年《中国教育改革和发展规划纲要》指出“加强质量监督和评估制度”[15],标志着政府从直接管理者向间接管理者转变。评估作为一种权威工具得到越来越多的运用。1995年《关于改革博士生指导教师审核办法的通知》,明确了“博士生指导教师是一个重要的工作岗位而不是教授中的一个固定层次和荣誉称号”这一基本原理,确定了导师岗位制[15],有利于避免功利化和级别化倾向。1999年《关于进一步下放博士生指导教师审批权的通知》规定“将博士生指导教师审核权下放给全部博士学位授予单位”[16],至此,研究生导师审核工作改革完成。这一时期导师队伍建设政策工具使用情况见表3。

表2 1978—1991年研究生导师队伍建设政策工具运用情况 单位:次

3.机制改革期(2006—2013年)

经过20多年的快速发展,我国基本建立了学科齐全、类型多样的研究生培养体系,但“研究生教育质量尤其是博士生教育质量不尽如人意也成为不争的事实”[17]。2006年教育部推动部分高校开展研究生培养机制改革试点工作,研究生教育进入从宏观向微观、从外部向内部,探索导师负责制的关键期。导师负责制的核心是赋予导师全过程、全方位自主权,重塑政府、培养单位和导师在研究生教育中的权责关系。政府借助系统变革工具,综合运用权威、激励、象征与劝诫、能力建设等多种工具,加强对导师学术指导和立德树人的要求,为导师发展提供支持,推动落实导师负责制。值得注意的是,该阶段专业学位研究生教育扩大招生规模,增加对导师队伍实践能力的要求,扩大导师队伍的来源,但在政策工具的运用上未有明显差别。

2006年,国务院下发《关于进行研究生培养机制改革试点的通知》,在西安交通大学、华中科技大学和哈尔滨工业大学三所高校试行导师负责制。2007年试点高校扩大到17所,同年《全国研究生录取工作的通知》提出强化研究生导师在复试中的责任,加大导师招生权。2009年《关于进一步做好研究生培养机制改革试点工作的通知》,主要针对部属高校,明确指出指导教师对研究生培养全过程负有指导责任,在研究生的思想教育、科学道德等方面负有引导、示范和监督责任[18]。在试点、推广基础上,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出“大力推进研究生培养机制改革,建立以科学与工程技术研究为主导的导师责任制和导师项目资助制,推行产学研联合培养研究生的‘双导师制’”[19]。2013年《关于深化研究生教育改革的意见》提出鼓励特色发展,构建以研究生成长成才为中心的培养机制,健全以导师为第一责任人的责权机制[20]。至此,导师负责制试点完成,确立了导师是研究生培养第一责任人的理念。这一时期导师队伍建设政策工具使用情况见表4。

2014年以后为深化研究生培养体制机制改革,政府运用权威工具、激励工具和能力建设工具,加强对导师队伍的管理、引导和支持。这一时期最突出的变化是权威工具中的禁止和激励工具中的制裁运用的出现和增加。导师负责制在加大导师责任和权利的同时,如果缺乏有效的监督和制衡机制,必然出现权力泛化和异化等问题,如个别导师指导精力投入不足、指导方式不科学、质量把关不严,甚至出现师德师风失范问题。为此,国家在此期间连续出台了多个文件规范导师行为,尤其是2020年《研究生导师指导行为准则》,明确提出导师“十不得”,为导师的行为划定底线。

表3 1992—2005年研究生导师队伍建设政策工具运用情况 单位:次

表4 2006—2013年研究生导师队伍建设政策工具运用情况 单位:次

4.监督评估期(2014年—)

2014年《关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》第一次提到“对培养质量出现问题的导师,视情况采取质量约谈、限招、停招等处理”等制裁[21]。2018年《关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》增加了“取消导师资格”“对有违反师德行为的,实行一票否决,并依法依规给予相应处理”[22]。2020年《关于加强博士生导师岗位管理的若干意见》,将“取消导师资格”改为“退出导师岗位”,对师德失范者和违法违纪者,要严肃处理并对有关责任人予以追责问责[23]。2020年《关于进一步严格规范学位与研究生教育质量管理的若干意见》增加了“情节较重的,依法依规给予党纪政纪处分”[24]。2020年《研究生导师指导行为准则》提出“对情节严重、影响恶劣的,一经查实,要坚决清除出教师队伍;涉嫌违法犯罪的移送司法机关处理”[25]。可见,政府对失范导师的制裁力度不断加大。这一时期导师队伍建设政策工具使用情况见表5。

综上所述,在不同的发展阶段,研究生导师队伍建设的政策内容和政策工具均发生变化。政策内容从基本的岗前遴选到关键的学术能力再到“学”和“德”并重,政策工具随政策内容的变化而变化,从初期的权威和赋权经历系统变革再到权威、激励和能力建设的综合运用等。具体来说,在要求和赋权期,主要采用权威工具中的要求和激励工具中的授权,规定导师任职资格,规范学术指导责任;在能力建设期,主要采取系统变革工具改革导师的遴选程序,运用提出要求、进行奖励、提供资源、开展培训、阐述基本原理等促进导师的学术发展;在机制改革期,主要借助系统变革工具,同时运用权威、激励、象征与劝诫、能力建设等多种工具,加强对导师学术指导和立德树人要求,落实导师负责制;在监督评估期,主要运用权威工具中的禁止、激励工具中的制裁和能力建设中资源工具,以加强导师学术指导能力、提升导师立德树人水平、促进导师学术发展、规范导师任职资格。

三、结论和建议

(一)结论

通过剖析研究生导师政策工具的整体运用情况及政策工具在不同时期针对政策内容的使用情况,发现我国研究生导师队伍建设政策工具运用类型多样,政策工具较契合政策内容,但存在某些政策工具过度运用、不利于导师队伍长远发展的问题。

表5 监督评估期(2014年—)研究生导师队伍建设政策工具运用情况 单位:次

1.政策工具运用类型多样

政策工具是政府赖以推行政策的手段,也是政府在实施政策时运用的实际方法[26]。不同的政策工具有不同的前提假设、问题域、预期效果等,综合运用多种政策工具,往往能达到较好的效果。改革开放以来,政府采用的政策工具从单一走向综合,日益丰富。在1978—1991年选用了5种政策工具,1992—2005年和2006—2013年均采用13种,2014至今选用12种政策工具。2006—2013年相比于1992—2005年,政府更加注重运用基本原理促进导师的价值认同,运用评估工具加强对导师队伍的引导管理。从2014年起,政府大量运用禁止、评估、制裁等工具,加大对违背师德行为的惩戒力度。

2.政策工具较契合政策内容

政策工具运用是否恰当,关键看其与政策内容的匹配度。总体来说,研究生导师队伍建设的政策工具选用较合理。从政策工具的运用上看,借用要求工具规定导师的任职资格、规范学术指导和加强立德树人具有合理性,使用系统变革工具赋予培养单位自主权具有现实性,通过提供资源促进导师学术发展具有可行性,较少使用系统变革工具符合教育发展规律具有科学性。从政策工具运用的时序变迁来看,运用要求和授权完成发展初期的恢复任务,采用系统变革下放博士生导师的审核权,借用系统变革和授权推动导师责任制改革,利用要求、资源、禁止、制裁、评估等手段,加强对导师的监督管理,具有适切性。

3.某些政策工具的过度运用不利于导师队伍的长远发展

学术指导是导师和研究生在特定情境中的互动过程,具有个性化和灵活性等特点,如果过多地使用具有强制性的权威工具,会扼杀导师主动性、限制师生的行动空间。激励工具发挥实效的前提是导师对奖励的需求和对惩罚的排斥,而且奖惩形塑的行为往往难以持久。学术指导是导师凭借专业知识和能力,依托专业活动培养研究生的过程,如果忽略导师的能力建设,会制约研究生培养质量的提高。道德教育是协同合作的结果,是潜移默化的浸润,是长期持久的过程,如果一味采取权威工具,不仅达不到效果,甚至会适得其反。政府近来大量使用禁止和制裁等政策工具规约导师行为,虽然起到了一定的作用,但如果忽略内在法则的建立,不但治标不治本,而且可能带来反抗。学术指导是导师的主要职责,但导师岗位责任的履行需要高标准的任职资格、高自主的遴选程序、高水平的学术发展保障,如果总是强调导师责任,忽略对导师发展条件的关注,则不利于导师更好地承担责任。

(二)建议

政府运用政策工具一方面借助引导、规范,加强导师队伍建设,另一方面通过强制、兜底,为导师队伍建设提供保障。只有政策工具选用合适、运用得当才能发挥作用,这既取决于政策决策者,也仰赖于研究生培养单位。

1.提升政策决策者运用政策工具的能力

首先,加深政策决策者对政策工具的理解。政策工具本身的性质、特点、功能等是客观的,但政策决策者对它们的理解及运用却存在巨大差异。只有政策制定者深刻理解政策工具的内涵,把握政策工具的特性,熟悉政策工具的实施条件,了解政策工具可能的选择范围,能够预测政策工具的使用效果,才能选择适切的政策工具。其次,促进政策决策者对政策目标内涵的领悟。政策工具选择是否合适、运用是否恰当、组合是否合理,关键是工具和目标及内容的匹配度。教育的旨归是面向生命、启迪智慧,任何政策工具都要服务于这一长远目标。所以,从目标和工具的关系角度思考政策问题,有利于政策过程的改进和政策效果的达成。再次,激发政策决策者对政策工具政治性的反思。政策工具是政府有目的地影响社会的方式,是政策意图转变为政策过程和结果的前提和保障,政策工具的选择、运用和效果是一个高度政治相关性的复杂过程。所以,反思政策工具所蕴含的政治性,关注未被预见的制度环境,才能超越社会文化的限制。

2.提高研究生培养单位落实政策的水平

首先,根据实际情况自主地选用政策工具。国家的宏观政策偏重规范引导,而真正的能力建设则在培养单位。每个单位的发展历程和水平、拥有的条件和资源、积淀的文化和制度、所处的环境和场域都不同。只有在对政府政策及所用的政策工具了解的基础上,结合自身的实际,充分发挥在导师队伍建设中的自主权,才能更好地发挥政策工具的发展价值,实现高质量发展。其次,加强对象征与劝诫工具的运用。教育是提升生命质量的过程,导师的育人过程是专业性、道德性和潜在性的结合。只有激发导师的内在动力和学术使命、引导导师对政策价值的认同和偏好,发挥自我约束机制,才能实现导师队伍的持久发展。再次,注重政策工具的系统性和动态性。根据政策目标和政策内容的本质追求,系统、动态地运用政策工具。既要避免仅从技术视角简单地认识和利用政策工具,带着功利心态,采取周期短、见效快的工具,也要避免基于惯性、传统做出选择,消解政策工具的科学性。只有培养单位自主地贯彻国家政策,才能促进政策的有效落地和动态发展。

[1] 陈学飞. 教育政策究基础[M]. 北京: 人民教育出版社, 2011.

[2] 王战军, 于妍, 王晴. 中国研究生教育发展: 历史经验与战略选择[J]. 研究生教育研究, 2020(1): 1-7.

[3] 王梅, 张琪佩, 程玲. 改革开放以来我国研究生教育改革政策的变迁——基于词频统计方法和政策工具的视角[J].当代教育论坛, 2020(2): 83-91.

[4] 包水梅, 杨玲. 我国研究生导师专业发展的素质标准探 析——基于高校研究生导师任职标准和岗位职责的政策文本分析[J]. 现代教育管理, 2020(2): 85-93.

[5] 研究生教育和学位工作“八五”计划和十年规划要点[J].学位与研究生教育, 1992(4): 1-3.

[6] 吴启迪. 国务院学位委员会第二十三次会议以来工作进展情况报告及会议主要议题的说明[J]. 学位与研究生教育, 2007(11): 5-6.

[7] 教育部国家发展改革委财政部关于深化研究生教育改革的意见: 教研[2013]1号[A/OL]. (2014-03-17) [2021-07-01]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201304/t20130419_ 154118.html.

[8] 国务院学位委员会教育部关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见: 学位[2014]3号[A/OL]. (2014-03-17) [2021-07-01]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/ A22/s7065/201402/t20140212_165554.html.

[9] 黄萃. 政策文献量化研究[M]. 北京: 科学出版社, 2016: 74.

[10] 中国学位与研究生教育发展报告课题组. 中国学位与研究生教育发展报告1978—2003[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006: 162

[11] 教育部关于在部分全国高等重点院校试办研究生院的几点意见[A/OL]. (1984-08-08) [2021-07-01]. http://www.law-lib. com/law/law_view.asp?id=46098.

[12] 中共中央关于教育体制改革的决定[A/OL]. (1985-05-27) [2021-07-01]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_177/tnull _2482.html,

[13] 廖湘阳, 王战军. 改革开放以来我国研究生教育政策的文本分析[J]. 高等教育研究, 2004(6): 36-43.

[14] 中国教育改革和发展纲要: 中发[1993]3号 [A/OL]. (1993-02-13) [2021-07-01]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/ moe_177/tnull_2484.html.

[15] 国务院学位委员会关于改革博士生指导教师审核办法的通知: 学位[1995]20号[A/OL]. [2021-07-01]. http://gradschool. ustc.edu.cn/static/oldsite/ylb/material/ds/gzzd/5.pdf.

[16] 国务院学位委员会关于进一步下放博士生指导教师审批权的通知: 学位[1999]9号[A/OL]. [2021-07-01]. http://gradschool. ustc.edu.cn/static/oldsite/ylb/material/ds/gzzd/6.pdf.

[17] 陈花玲, 吴宏春, 苏文斌, 等. 研究生培养机制改革的必要性及初步探索[J]. 学位与研究生教育, 2007(12): 6-9.

[18] 教育部办公厅关于进一步做好研究生培养机制改革试点工作的通知: 教研厅[2009]1号[A/OL]. (2009-09-24) [2021-07-01]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_826/200909/t20090904_82758.html.

[19] 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)[A/OL]. (2011-10-29) [2021-07-01]. http://www.moe.gov.cn/ srcsite/A01/s7048/201007/t20100729_171904.html.

[20] 教育部国家发展改革委财政部关于深化研究生教育改革的意见: 教研[2013]1号[A/OL]. (2013-07-12) [2021-07-01]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201304/t20130419_ 154118.html.

[21] 国务院学位委员会教育部关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见: 学位[2014]3号[A/OL]. (2014-03-17) [2021-07-01]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/ A22/s7065/201402/t20140212_165554.html.

[22] 教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见: 教研[2018]1号[A/OL]. (2018-02-09) [2021-07-01]. http://www. moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201802/t20180209_327164.html.

[23] 教育部关于加强博士生导师岗位管理的若干意见: 教研[2020]1号[A/OL]. (2020-09-27) [2021-07-01]. http://www. moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/202009/t20200927_491838.html.

[24] 国务院学位委员会教育部关于进一步严格规范学位与研究生教育质量管理的若干意见: 学位[2020]19号[A/OL]. (2020-09-28) [2021-07-01]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/ A22/moe_826/202009/t20200928_492182.html.

[25] 教育部关于印发《研究生导师指导行为准则》的通知: 教研[2020]12号[A/OL]. (2020-11-11) [2021-07-01]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/202011/t20201111_499442.html.

[26] 拉米什. 公共政策研究: 政策循环与政策子系统[M]. 庞诗,等, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2006: 141.

时艳芳,四川师范大学教育科学学院博士研究生,张家口学院讲师,成都 620021。

10.16750/j.adge.2022.04.004

(责任编辑 刘俊起)