指向高中地理合格考的地理新教材教学设计探讨

2022-04-15申朝瑞李连慧

申朝瑞 李连慧

【摘 要】随着社会的不断发展,高中地理一线教师需根据新课标和新教材不断更新教学观念,调整教学设计。文章尝试以“河流地貌”的教学设计为例,探讨指向高中地理合格考的教学设计。

【关键词】高中地理;合格考;新教材;教学设计;河流地貌

【中图分类号】G633.5 【文献标识码】A 【文章编号】1671-1270(2022)06-0034-03

面对新时代下社会对人才需求的不断变化,高中地理教育也在适应时代发展的要求不断进行变革[1]。作为高中一线地理教师,也需要不断更新教育观念,深入理解教育部印发的《普通高中地理课程标准(2017版)》和新教材,在课堂中培养学生的地理核心素养。但在目前的高中地理教学中,大家更关注的是指向高中学业水平等级性考试的教学,而对指向高中学业水平合格性考试的教学重视

不够。本文以山东教育出版社新修订的2019年7月第1版的高中地理必修第一册,第三单元第三节“探秘澜沧江—湄公河流域的河流地貌”为例,探讨教学设计,以便更好地促进高一学生地理核心素养的发展,也为高二高三选考地理的学生的后续学习和核心素养的进一步提升打下坚实的基础。

本节的课程标准为“通过野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,描述其景观的主要特点”[2],课程标准中的动态关键词是“识别”和“描述”。这条课程标准是修订后的新内容,以前地貌教学中更加关注的成因分析和过程分析则放在了高二阶段,这是新旧课程标准的不同之处,也是进行课堂教学设计的切入点。

一、教材分析

本节内容主要从澜沧江—湄公河流域的源头、上游、支流汇入处、中游、下游、入海口六处不同河段入手,分别详细介绍六处不同的河流地貌及其形成原因和过程。

(一)教学目标

1.区域认知

通过视频、图片,从区域视角识别出河流地貌,说出河流地貌的类型及分布。

2.综合思维

运用所学知识,简要分析河流地貌形成的原因,并描述其景观特点。

3.地理实践力

通过实际体验和观察,识别河流地貌,动手绘制河流地貌示意图。

4.人地协调观

结合现实中的地理现象和所学知识,分析河流地貌与人类活动的相互影响。

(二)教学重难点

河流地貌的类型及景观特点。

二、教学过程

(一)导入

用投影仪展示一组自然风光图片,让学生欣赏。在学生欣赏的过程中,教师开始引入本节主题:“这些美丽风景的形成离不开河流的作用,河流作用是地球表面最经常、最活跃的地貌作用,河流通过侵蚀、搬运和堆积作用,形成了形态各异的河流地貌。大家都知道哪些河流地貌呢?这些河流地貌具有什么样的景观特点呢?今天,就让我们走进澜沧江—湄公河流域,进行流域内河流地貌的考察吧。”

(二)了解区域背景

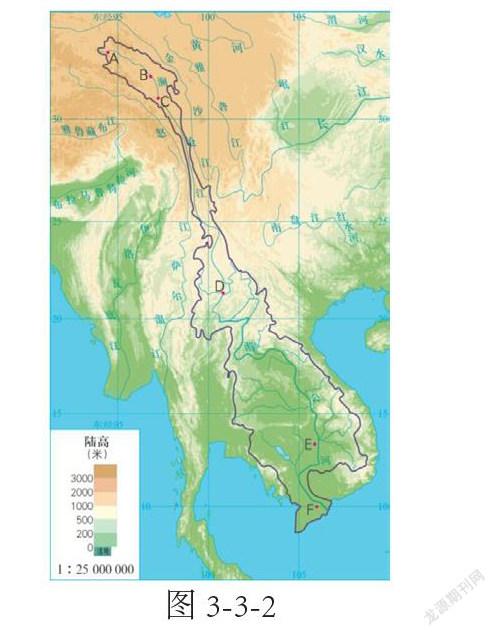

让学生根据鲁教版必修一教材图3-3-2了解澜沧江—湄公河流域概况。教师用语言进行阐述加深学生对这一区域背景的了解:澜沧江—湄公河流域广阔,一江通六国,沿途地形多种多样,依次流经我国高原面平坦的青藏高原,流经山高谷深、南北纵贯分布的横断山区,云南景洪与老挝万象之间地势较为平缓的丘陵盆地,万象至入海口地形平坦开阔。有人说,只有我们上升到一定的高度,从空中俯瞰这条一路向南流的河流,才能真正认识河流地貌,发现河流地貌之美。那么就让我们乘坐飞机,从源头开始,正式开始本次河流地貌的考察。

(三)合作探究活动一:河流侵蚀地貌——河谷地貌

师:“在澜沧江的源头和横断山区河段,可以看到两个不同形态的河谷。河谷是河流侵蚀的产物,大家仔细观察这两个河谷(教材图3-3-3和图3-3-4),从河谷横剖面看,可分为谷坡和谷底两部分。”

接下来开展小组合作,讨论解决下面两个问题:

(1)分别画出两幅图中河谷横剖面的大体形状,并对比描述两个河谷的形态特点。

(2)简要说明图中河谷形态存在差异的原因。

总结:河谷地貌按形态一般分为两种类型。

①峡谷(V形):主要分布在河流流经地势起伏大的山地的河段或是河流的上游;②宽浅河谷(槽形):主要分布在河流流经地形平坦地区的河段或是河流的中下游。

师:“在河流流速减慢的过程中,河流所携带的泥沙会随之沉积下来,形成河流堆积地貌。我们顺着横断山区往下游飞,发现了两处相似又不完全相同的河流堆积地貌,冲积扇和河口三角洲。”

(四)合作探究活动二:河流堆积地貌——冲积扇、河口三角洲

冲积扇是指河流流出山口,流速减缓,泥沙沉积形成的河流堆积地貌。

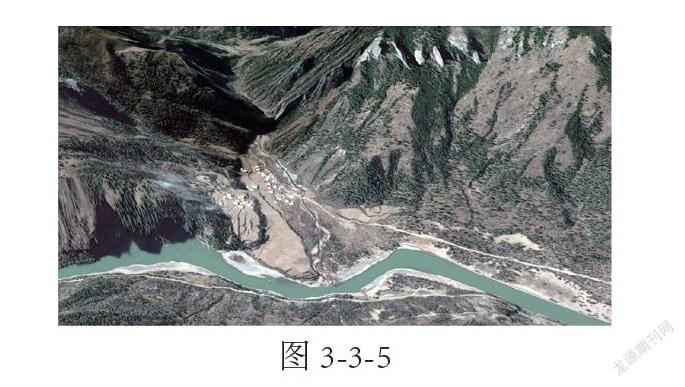

(1)请学生在“湄公河某支流汇入处的冲积扇图”(教材图3-3-5)中画出冲积扇的大致范围,并从形状、海拔变化、坡度变化、沉积物的厚度变化及颗粒粗细的变化等方面描述冲积扇的主要景观特点。

景观特点:①以出山口为顶点,呈扇形;②从扇顶到扇缘,海拔由高变低,坡度变小,沉积物由厚变薄,颗粒由粗变细。

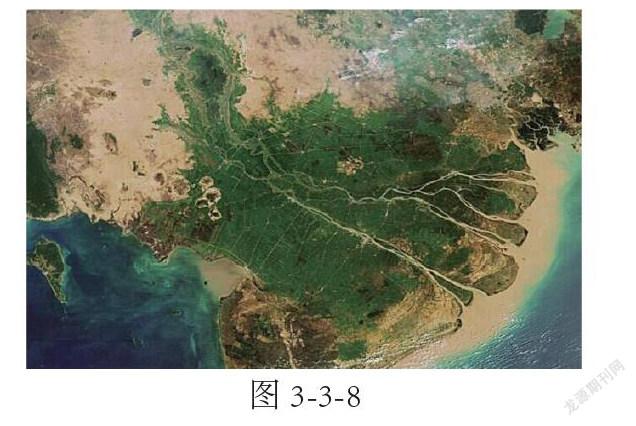

(2)请学生与冲积扇相比较,说出湄公河三角洲(教材图3-3-8)景观特点的不同之处。

不同之处:河口三角洲海拔更低;坡度变化更小;沉积物颗粒更细;河流分叉显著,形状更加多样。

师:“接下来的河流地貌比较特殊,现在让我们来到澜沧江流经云南景洪和老挝万象之间的丘陵盆地区,了解该河段的河流地貌。”

(五)合作探究活动三:曲流、牛轭湖和冲积平原

让学生观看河道的演变过程视频,欣赏曲流的蜿蜒之美,冲积平原的开阔之美,理解曲流、牛轭湖和冲积平原的形成原因并描述它们的景观特点。

总结:河流的凹岸流速快,以河流侵蚀作用为主,河道不斷弯曲,形成曲流,河流裁弯取直后形成形似牛轭的牛轭湖;河流的凸岸流速慢,以河流堆积作用为主,形成宽阔平坦的冲积平原。

(六)课堂总结

师:河流地貌千姿百态,特点各异。它们是大自然慷慨的馈赠,人类可以依托这些地貌从事各种活动;与此同时,人类也会给这些河流地貌留下深刻的人类活动印迹,所以我们在欣然接受大自然馈赠的同时,还要珍惜自然,善待自然,与大自然和谐共处,让这些河流地貌永远保持它们的美丽!

(七)当堂检测

读河流地貌示意图(如图1),回答问题。

1.图中①②③处对应的地貌类型分别为( )。

A.冲积扇、河口三角洲、曲流

B.曲流、河口三角洲、冲积扇

C.河口三角洲、冲积扇、曲流

D.冲积扇、曲流、河口三角洲

2.下列地貌中,与河口三角洲形成原因相同的是( )。

A.挪威峡湾 B.庐山

C.崇明岛 D.长江三峡

三、教学反思

依据以往的教学经验,本节的重点很容易放在分析河流地貌的成因上。但新教材修订后,教学重点确定为河流地貌的识别和景观特点的描述,所以教学内容有了很大的改变,在进行教学设计时一定要进行转变。另外,学生對地貌的了解主要局限于课堂观看视频或图片这种形式,所以可在课后布置可行性的研究性活动,引导学生走出课堂,走进大自然活动中,更直接的识别各种地貌类型,达到认识地貌这个自然地理要素及其与人类活动关系的目的,促进本节所涉及的地理核心素养的培养。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[2]教育部基础教育课程教材专家工作委员会.普通高中地理课程标准(2017年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2018.

【作者简介】

申朝瑞(1981~),女,汉族,山西长治人,硕士,中学一级教师。研究方向:中学地理教育。

李连慧(1970~),女,汉族,山东临沂人,本科,中学高级教师。研究方向:中学地理教育。