论全球创意产业研究的“昆士兰学派”

2022-04-14凌羽乔

凌羽乔

一、引 言

自上世纪末所诞生的创意产业,在世界各地成为国家经济和城市发展的强劲驱动力,成为经济竞争力与文化软实力共生的新场域。1解学芳、李琳:《全球数字创意产业集聚的城市图谱与中国创新路径研究》,《同济大学学报(社会科学版)》2020年第5期。通常而言,一门学科成熟的标志之一是其学派的形成,学派的存在也构成了学科发展的基本条件。2宫敬才:《论学派——兼及我国马克思主义哲学研究中的学派问题》,《江海学刊》2015年第 2期。但创意产业正如施拉姆的“十字路口”隐喻那般被不同学科的学者研究之后又相继离开,至今尚未形成一个真正意义上的学派。普遍认为创意产业兴起于英国,实则澳大利亚更早开始推广创意产业:1994年,澳大利亚政府发布的文化政策报告中提出“创意国家”(Creative Nation)的概念,其试图通过全力推广“创意产业”,将澳大利亚打造为一个“创意国度”。1厉无畏、王慧敏:《创意产业促进经济增长方式转变——机理•模式•路径》,《中国工业经济》2006年第11期。在国家及政府的推动下,昆士兰地区集中了一批较早对创意产业进行研究的学者,具有先发优势。近年来随着创意产业在全球的高速发展,这批学者也在世界范围内不断产生影响,有批评者将其称之为“昆士兰意识形态”2Ned Rossiter, Organized Networks: Media Theory, Creative Labour, New Institutions, Amsterdam: NAi Publishers,2006, pp.102-103.,也有学者认为其已形成“昆士兰学派”。3王曦:《澳大利亚创意产业“昆士兰模式”研究》,经济科学出版社, 2014年,第25页。

遗憾的是,这些称呼大多是出于方便论述的一种“标签化”行为,褒贬背后未对昆士兰创意产业研究学术共同体进行一个整体性考察。在学术话语体系中,“流派”是在学术史的书写中出于叙事方便目的,史学家对同一学科内相似理论基础或相似研究风格所做的类型归纳;“门派”则是出自于同一师门,具有师承性质的学术派别。4施爱东:《中国民俗学的学派、流派与门派》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2020年第6期。相较而言,学派则更具有规范性和严谨性。一方面,学派是学科建制下的产物,大多需要依靠专业科研机构和学术团体;另一方面,学派的形成既需要有时间跨度上的传承,也要在空间范围内产生影响力,它是学科与社会相互作用的结果。因此,相较于由史学家归纳的“流派”和师承的“门派”而言,关于“学派”的称呼以及使用上需要更为严谨的考量。

二、文献综述:创意产业“昆士兰学派”的相关研究

国内外涉及创意产业“昆士兰学派”的研究成果并不多,且大多是对其间接的探讨,尚未有文章专门围绕于“昆士兰学派”展开的论述。2009年,杨伯溆在《霍金斯派的问题与创意产业的误区》5杨伯溆:《霍金斯派的问题与创意产业的误区》,《新媒体与民族文化传播研究》,中国广播电视出版社,2009年,第1~7页。一文中较早使用了“派”的指称,他认为:“霍金斯派创意产业的最根本支柱是对政府干预的强调。”在指出霍金斯派创意产业所存在的问题后,杨伯溆继而提出创意产业应该是“基于新媒体传播”的,文中他提及了以哈特利为代表的澳大利亚创意产业研究,但并未展开论述。范小青在其导师杨伯溆的研究基础上,于《基于新媒体的创意产业:内涵、主/客体与运行机制》6范小青:《基于新媒体的创意产业:内涵、主/客体与运行机制》,《新闻界》2016年第16期。文中,将创意产业划分为“以霍金斯为代表的政府学派和以哈特利为代表的新媒体学派”。然而,对比两个文本不难发现,前者只是出于论述的方便,将与霍金斯观点类似的一批学者进行了统称,“派”指代的是与霍金斯持相同观点的学者。后者却将“派”称呼转变为“学派”,且未就“学派”这个指称展开讨论。由约翰•哈特利(John Hartly)的访谈整理而成的《全球创意产业理论研究的模式与流派分析》1厉无畏、王慧敏:《创意产业促进经济增长方式转变——机理•模式•路径》,《中国工业经济》2006年第11期。是诠释当前创意产业“模式/流派”问题较为权威的文献,文中哈特利将全球创意产业的模式与流派划分为:文化产业经济属性模式、文化产业批评模式以及复杂性理论模式。哈特利认为:“复杂性理论的模式,这个主要是我的澳大利亚的研究团队,主要是我、露西、李和我们一个同事(他是经济学家)所共同倡导的。我们曾进行了为期十年的研究工作,来对创意产业实践进行理论化的探索。我们一般在理论上将其概括为文化科学。”从文章标题和内容上,哈特利显然将自己所从事研究视为全球创意产业研究的一个派别,但遗憾的是由于访谈形式的限制,关于他们所开展“复杂性理性”的种种内容都未过多论述。

2014年,王曦的《澳大利亚创意产业“昆士兰模式”研究》是当前较为系统和详尽研究澳大利亚昆士兰地区创意产业的著作。通过对澳大利亚创意产业具有代表性的四位学者:哈特利、斯图亚特•康宁汉(Stuart Cunningham)、杰森•波兹(Jason Potts)和贾斯汀•奥康纳(Justin O’Connor)的理论进行归纳和阐释,王曦将他们的研究方法称为“实践主义”,2王曦:《澳大利亚创意产业“昆士兰模式”研究》,经济科学出版社, 2014年,第57页。并试图将他们称为“昆士兰学派”。3王曦:《澳大利亚创意产业“昆士兰模式”研究》,经济科学出版社, 2014年,第25页。然而,书中关于“昆士兰学派”的相关论述主要集中于罗列上述四位学者的理论,并未就“学派”形成的合理性以及这些学者以“学派”而开展的学术活动进行论述;另一方面,书中大多材料源于作者2010年的访学经历,关于近年来新兴成果的问世又如何强化其“学派”标签,他们作为学术共同体的活动,以上种种都或多或少略显疏漏。

在国外的创意产业研究领域里,创意产业与经济发展的关系始终是国外创意产业研究的焦点,4https://www.elgaronline.com/downloadpdf/edcoll/9781786435910/9781786435910.00007.pdf.有学者将这种关系进一步划分为四个时期与五个议题,其五个议题为:信息技术、全球合作、微观和零碎的创意活动、偏远地区以及国家或地区特征,5Rico L.T. Cho, John S. Liu & Mei Hsiu-Ching Ho, What are the concerns? Looking back on 15 years of research in cultural and creative industries, International Journal of Cultural Policy, vol.24, 2018, pp.25-44.这些议题都偏向于创意产业的实践领域,“学派”方面并未提及,更遑论“昆士兰学派”。与此同时,虽然国外关于直接探讨“昆士兰学派”的研究也尚未形成,但在创意产业这一研究领域中,哈特利、康宁汉、金迈克(Michael Keane)、奥康纳、特里•弗里(Terry Flew)等昆士兰学者的学术论文和著作均是处于一个高引用的状态,例如哈特利2016年至今被引用1.6万余次,累计被引用5万余次;金迈克2016年至今为8000余次,累计2万余次;康宁汉2016年至今为6000余次,累计1.4万余次,6数据来源于谷歌学术中“个人学术档案”的检索结果,检索时间为2021年12月。并且这些论文(下文将详细论述)中很多是学者们共同合作的成果。这些引用数据说明了他们在创意产业领域中作为一个团体所具有的影响力。

总之,无论是作为澳大利亚创意产业研究的代表人物——哈特利,还是国内外的相关研究,都或多或少认可澳大利亚昆士兰地区的创意产业学者们作为学术共同体的存在性与价值。另一方面,目前的零星研究大多将他们视为一个学术团体,尚未聚焦于“学派”这一层面。但正如前文所述,“学派”的出现是学科演进中十分重要的一个环节,它意味着一种规范性、建制化的研究体系形成。虽然创意产业已经历了二十多年的发展,但由于种种复杂因素的叠加,诸如不同国家对于创意产业从宏观到微观认知和定位的不同;创意产业在欧美国家已细分于既有的各个行业领域中等等,使得创意产业尚未明确出现一个学派。鉴于此,本文通过梳理昆士兰学术共同体的相关研究成果,以“学派”为视角考察澳大利亚昆士兰地区一批创意产业研究学者的学术轨迹,并重点论述其对于创意产业研究“范式”的革新,试图论证其称为“昆士兰学派”的合理性。

三、“昆士兰学派”创意产业研究的学术轨迹与范式革新

形成一个学派所需的条件众说纷纭,尚未存在一个通用界定标准。现有的诸多学派名称大多是学术团体的自我标榜和称呼,真正得到同行与学术界认同的并不多。法兰克福学派研究专家魏格豪斯论及学派问题,认为有五个方面是形成一个学派所需具备的特征:一个研究机构、一位思想超凡人物、一份宣言、一种新范式以及一份出版物杂志。1[德]魏格豪斯著:《法兰克福学派 历史、理论及政治影响 上》,孟登迎、赵文、刘凯译 ,上海人民出版社, 2010年,第5页。魏格豪斯关于学派形成的五方面特征也被诸多学者或多或少呼应,因此某种程度上可被视为学派成立条件的“最大公约数”,这也将成为本文对“昆士兰学派”合理性的一种“削履适足”式论证框架。不难看出,在这五个特征中除却“新范式”,其他四者较容易达成。因此,关于昆士兰学术团体对于创意产业“新范式”的目标达成以及相关研究将为论述的重点。

(一)构成“昆士兰学派”的机构、核心人物、宣言与出版物

从科研机构上看,昆士兰科技大学(QUT)于2001年7月推出世界首个创意产业学院,具有先发优势,并且持续多年保持全澳排名第一,世界排名前列的成绩(2021年QS世界大学学科排名—传播与媒体研究学科第16名)。2《昆士兰科技大学国际学生指南》,https://sinorbis-sites.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/1022037754900193280/files_1384741979194503168/QUT_Chinese_pdf。在创意产业学院成立后,2005年学院获澳大利亚研究委员会(ARC)的一个为期5年(2005—2010),共计700万美元的“ARC创意产业和创新卓越中心”(ARC Centre of Excellence for Creative Industries and Innovation,简称“CCI”)项目。3ARC Centre of Excellence for Creative Industries and Innovation, https://web.archive.org/web/20110602032555/http://www.arc.gov.au/ncgp/ce/centres_2005/cultural.htm.随后,在该项目的资金支持下,一批澳大利亚创意产业研究学者,诸如约翰•哈特利、斯图亚特•康宁汉、金迈克、贾斯汀•奥康纳、杰森•波兹、特里•弗路等纷纷接踵而来。CCI中心成立后就明确将研究重点定位于创意产业的国际化领域,在中心研究者们看来,创意产业的国际化问题既是一系列经济和文化活动的综合性成果,也是在政策和商业战略的组织概念框架下的产物。因此以国际化为问题导向的创意产业研究,不仅是创意产业当前发展的热门问题,也是将澳大利亚创意产业研究融入世界进程的重要步骤。1John Hartley, Lucy Montgomery, Creative industries come to China(MATE), Chinese Journal of Communication, vol.2,2009, pp.1-12.至此,澳大利亚昆士兰科技大学的一批学者,依托于CCI中心作为学术阵地,在学科建制化背景下形成以“创意产业”为主要研究对象的学术共同体。

哈特利和康宁汉先后作为CCI中心的主任,为创意产业以及CCI中心的发展做出了卓越贡献。哈特利作为创意产业学院以及CCI中心的创始人,最初从事电视媒介研究,活跃于英国文化研究的舞台,他的首部著作即为1978年与约翰•菲斯克共同撰写的《阅读电视》(Reading Television),其后来成为电视研究领域的权威著作。2参见常江、田浩:《约翰•哈特利:文化研究可以给新闻学的发展带来变革——文化科学对当代知识的破坏性建构》,《新闻界》2020年第5期。回到澳大利亚后,哈特利对于创意产业的研究也以大众媒介视角作为切入。康宁汉是文化政策方面研究的知名学者,作为哈特利的继任者,他与哈特利一起帮助昆士兰科技大学建立了世界上第一个创意产业学院,并于2005年至2014年担任CCI中心的主任。康宁汉致力于创意产业的测量方法研究,以此说明与衡量创意产业的影响规模以及重要程度。在他的带领下,CCI学者们关于衡量创意产业的方法的研究成果在英国和其他地区产生巨大影响。3Terry Flew, Amanda Lotz, From Chauvel to creatives: Celebrating the career of Distinguished Professor Stuart Cunningham, Media International Australia, vol.182, 2022, pp.3-6.

创意产业在本世纪初作为一个新兴领域,哈特利、康宁汉和金迈克等学者通过不断发表“宣言”的方式,不仅宣告了创意产业的正式诞生、扩大创意产业的影响力,也不断强化创意产业的合法性地位。在诸多“宣言”中,较有影响力与较有意义的两份报告为:一份为在CCI挂牌成立前的2003年,康宁汉等其他学者共同起草的《布里斯班创意产业报告2003》(Brisbane's Creative Industries 2003)4Stuart Cunningham, Gregory Hearn, Stephen Cox, Abraham Ninan, Micheal Keane, Brisbane's Creative Industries 2003.https://eprints.qut.edu.au/215590/1/2409_2.pdf.。报告对澳大利亚昆士兰州首府的布里斯班的创意产业发展、创意产业的就业情况、创意产业的财务状况、布里斯班的重点项目等部分进行了全面介绍,充分论证创意产的可行性,进而宣告了创意产业在昆士兰州布里斯班的落地。另一份则为,2007年由哈特利、康宁汉和金迈克发表的The Queensland Model: Connecting Business Enterprise, Education, R&D, Cultural Production, Education,R&D and Exhibition in a Creative Precinct1John Hartley, Michael Keane, Stuart Cunningham, The Queensland Model: Connecting Business Enterprise, Education,R&D, Cultural Production, Education, R&D and Exhibition in a Creative Precinct, Blue Book of China's Culture: Report on Development of China's Cultural Industry, 2007, pp.358-368.,该文在布里斯班创意产业的基础上进一步拓展,正式提出了“昆士兰模式”。文中主要对“昆士兰模式”的起源、发展和现状进行了介绍,并论证了其作为创意产业集群的一种模式所具有的特征,最后明确了“昆士兰模式”的发展任务与目标。

在出版物方面,Cultural Science Journal是昆士兰学者的主要学术阵地。杂志成立于2008年,最初作为CCI中心和约翰哈特利的“ARC 联合会奖学金研究计划”的一部分,哈特利担任该杂志的创始编辑,文章采用连续卷和全年发行在线出版。在2016年之前,累计出版14卷,之后移交至 Ubiquity Press 机构负责出版发行。2https://culturalscience.org.如刊名所示,该杂志主要发表与“文化科学”和“创意产业”相关议题的研究成果,诸如From Cultural Studies to Cultural Science,What is Cultural Science? (And what it is not.),Editorial: Relaunching Cultural Science等早期文化科学理论的奠基性论文以及Creative Destruction : Lessons for Science and Innovation Policy from the Rise of the Creative Industries,Creative Industries & Cultural Science: A definitional Odyssey等创意产业的知名研究成果,均发表于该期刊上。

(二)“昆士兰学派”创意产业研究的“新范式”

可以看出,昆士兰科技大学的这批学者对创意产业的研究已形成一定规模。然而,虽然上述四个条件在学派的成立过程中都发挥作用,但在各国都大力发展创意产业、支持创意产业研究的当下,具备这四个条件并非难事。因此,对创意产业的研究或发展提出一个新“范式”并得到认可,这将成为了创意产业“学派”命题成立与否的关键。

自库恩将科学的发展总结为范式革命后,“范式理论”在引发学术界讨论的同时,也拓展了社会科学研究的视野,“范式”理论随后在社会科学领域被广泛运用。3崔伟奇、史阿娜:《论库恩范式理论在社会科学领域中运用的张力》,《学习与探索》2011年第1期。“范式”的一个特征表现为“不可通约性”,即新范式取代旧范式的科学革命过程中,新旧范式之间所持的标准和形而上的准则完全不同。进一步而言,对“范式”演进的“不可通约性”可从本体论、方法论和认识论三个层面展开论述,再具体到创意产业的研究“范式”,则可就研究主体、研究方法和研究价值三个路径进行思考与总结。

1.“社会网络市场”视角下创意产业的再定义

昆士兰学者将创意产业的定义由产业视角转向社会网络市场视角,从而对创意产业进行本体论上的革新。现行的关于创意产业的定义,大多源于英国创意产业特别工作组(DCMS)1998年在《英国创意产业路径》文件中所提出的概念,文件将创意产业定义为:“源于个人创意、技巧与才华,通过知识产权的开发和运用,具有创造财富和就业潜力的行业。”1钟婷、施雯:《文化创意产业20年》,上海科学技术文献出版社,2018年,第3页。在此定义基础上,英国将创意产业细分成13个行业:广告、建筑、艺术品与古董、手工艺、设计、时装设计、电影与录像、互动休闲软件、音乐、表演艺术、出版、软件与计算机服务、电视与广播。

但在波兹、哈特利和康宁汉看来,DCMS这种以传统产业为分类的视角所下的定义是有缺漏的。具体而言,以DCMS为代表的创意产业为依据的定义将诸多不同的产业统一打包并归纳为创意产业,而现行的标准产业分类体系(SIC)所存在的问题是:在微观经济学理论中,产业实际上并不存在,因为产业本身并不是自然的范畴,所存在的仅是代理人、价格、商品、公司、交易、组织、技术和机构等才是真实存在的经济因素。因此,所谓的“产业”仅仅是一个构想与衍生的概念。2Jason Potts, Stuart Cunningham, Paul Ormerod, Social network markets: a new definition of the creative industries,Journal of Cultural Economics, vol.32, 2008, pp.167-185.而进入21世纪后,诸多传统工业的生产模式纷纷被打破与取代,创意产业正是该背景下的产物,因此将工业社会的标准产业分类体系套用到创意产业中,是无法有效解释创意产业的结构体系与运作模式。

2008年,波兹与哈特利、康宁汉在《社会网络市场:创意产业新定义》中提出“社会网络市场”这一概念并对创意产业进行了重新定义。他们将创意产业定义为:创意产业是市场中的一组代理人、代理机构,其特征是在社交网络中采用新颖的想法进行生产和消费。它包括了一系列包括社会网络的创建和维护的经济活动,其价值源于在这些社会网络中进行生产和消费的价值选择。3Jason Potts, Stuart Cunningham, Paul Ormerod, Social network markets: a new definition of the creative industries,Journal of Cultural Economics, vol.32, 2008, pp.167-185.在波兹等人看来,传统的工业社会中产品的价值由出产价格和既有品牌价值等主导,而创意产业的价值则取决于整个社会网络市场的环境,例如口碑、文化品味和知名度。4Jason Potts, Stuart Cunningham, Paul Ormerod, Social network markets: a new definition of the creative industries,Journal of Cultural Economics, vol.32, 2008, pp.167-185.哈特利在后续的研究中,进一步解释了“社会网络市场”不同于传统工业生产消费的模式,他指出:传统的工业社会所运行的“生产者—商品—消费者”的消费链路已被重构为“主体—网络—企业”,其运作模式具体呈现为“创意因的提供商模式”“创意因的需求模式”和“知识增长的互动模式”。5[澳]约翰•哈特利:《数字时代的文化》, 李士林、黄晓波译,浙江大学出版社, 2014年,第50 ~52页。因此,就创意产业的本体来看,它不再是,也不能够是一个由产业分类和集聚所组成的行业结构。具体而言,创意产业并非一个“产业”而是“社会网络市场”。创意产业它也不再是一个以“生产—消费”链路为主导的产业结构,而是自身构成了社会网络市场,其容纳了新兴的创意主体、机构和组织在其网络中展开活动;另一方面,创意产业的价值也体现于社会网络市场中各个主体与个体、个体与组织、组织与组织等等之间进行的交流传播活动,它们在互动交流中所构成的社交网络进一步又强化了创意产业的结构并为其带来了增值。

昆士兰学者们对创意产业本体论上的革新,为创意产业的研究对象和关注重点带来了直接的变化,也为创意产业研究的展开提供了新起点与可能。之后在2013年,昆士兰学者共同编辑出版了《创意产业关键概念》1John Hartley, Jason Potts, Stuart Cunningham, et al, Key concepts in creative industries, London: SAGE, 2013.一书,对创意产业中所涉及的文化、政治、经济、艺术、技术等相关概念也进行了明确与定义。在昆士兰学者们看来,只有摆脱了DCMS的传统工业产业视角下的创意产业定义,而将创意产业视为一种“社会网络市场”,创意产业才能由一个封闭的产业空间转而成为一个内涵丰富的、交流多样的开放区域;才能将新兴的文化、技术和观念更为有效地融入创意产业的领域中;才能与文化产业有明显的区分,最终才能为创意产业的新一轮研究提供可能。在“社会网络市场”的定义下,诸如音乐、艺术、博物馆、古玩这些原本被DCMS视为创意产业的行业,将不再归属于创意产业。创意产业当下则由构成和维持社会网络的系统所组成,其主要包括:软件业、媒体、建筑和广告业,同时也包括了在社会网络市场中借由内容产品创造价值的体系,例如音乐、时尚、设计等行业。

2.以“文化科学”为主导的创意产业研究方法

在对创意产业本体进行重新定义后,随之面临的问题是:当创意产业不再被视为一系列的“产业”叠加后,以往以创意产业为研究对象的经济学、管理学等学科也自然变得缺乏解释力,那么如何对作为“社会网络市场”的创意产业展开学术研究?

在对创意产业展开研究的同时,昆士兰学者也在着手进行“文化科学”(cultural science)的研究。“文化科学”是以哈特利、波兹为首的昆士兰学者试图提出的一个新的文化研究方法——进化论的研究方法。2[澳]约翰•哈特利、贾森•波茨:《文化科学》,何道宽译,商务印书馆,2017年,第5~6页。“文化科学”旨在打破学科边界,调和自然科学与人文学科,促进知识领域的一致性,它借用进化论与演化经济学的思想,其强调经济和文化的进化过程比人们之前所认识的更为相似,这意味着可以用演化经济学的视角看待文化。哈特利将以雷蒙德•威廉斯等人所确立的文化研究范式称为“文化科学1.0”,他认为“文化科学1.0”对社会结构(阶级的不平等)、文本性(意义的建构)、身份(个人政治)和结构马克思主义(经济基础和上层建筑)的持续关注推动着其发展。但随着社会变革的不断加剧,文化研究也陷入了倒退和停滞的状态:它变得规范化、道德化,倾向于追求“本质规则”(如马克思主义对权力的解释);以及通过了解不同行动者(如艺术家、知识分子和大型机构)的道德价值来预判因果关系。鉴于此,哈特利认为需要将达尔文的进化论和现代的若干进化学科纳入到文化研究中,并推动文化研究(文化科学1.0)向文化科学2.0转变(即哈特利等人所提出的“文化科学”)。1常江、田浩:《约翰•哈特利:文化研究可以给新闻学的发展带来变革——文化科学对当代知识的破坏性建构》,《新闻界》2020年第5期。

创意产业成为了文化科学率先关注的领域。哈特利强调,创意产业这一领域是重新建立联系的着力点所在,也是实施最为有效的地方。因为“创意”无论如何定义,都是创生性(generative)的和自然发生的;而“产业”(指“社会网络市场”)是社会范围内采纳和保留(协调)这些创意的方式。因而,创意产业乃至创意经济和文化是发达的知识经济体中创新的外在表现形式。2[澳]约翰•哈特利:《数字时代的文化》, 李士林、黄晓波译,浙江大学出版社, 2014年,第176页。文化科学与创意产业构成了一种双向性的互动研究:文科科学作为一种跨学科的方法论将创意产业视为了主要研究对象;而创意产业在被“社会网络市场”重新定义后,也寻得了一种新的研究方法。在2008年,波兹将“文化科学”和“创意产业”的关系表述为:文化科学=新文化研究+演化经济学+复杂性理论+创意产业。3Jason Potts, Creative industries & cultural science: A definitional odyssey, Cultural Science Journal, vol.1, 2008, pp.1-18.在这一公式中,新文化研究、演化经济学与复杂性理论三者相互结合并将创意产业作为研究对象,这种模式就共同构成了“文化科学”。在“文化科学”理论观照下,创意产业变为了一种动态结构,创意产业重点考察其内部互动要素和相互演进的逻辑之间的关联。4

2012年,由CCI中心发布的《创意城市指数报告》,被哈特利视为“文化科学”与创意产业相互结合的经典研究成果。5John Hartley, Creative Economy and Culture, London:Sage Publications Ltd, 2015, p.221.“创意城市”是进入21世纪后,工业化的大都市城市模式后的一个新发展方向。在报告中,哈特利等人认为,现有的“城市指数”大多是以工业发展逻辑作为指导,而忽略了创造力在特定维度上塑造城市发展和演变的力量。6John Hartley, Jason Potts , et al, Creative city index, Cultural Science, vol.5,2012.他们转而认为,城市通过不断地注入新的人才和思想来实现有机发展,伟大城市不是由工业设计而成的,而是进化来的。7John Hartley, Jason Potts , et al, Creative city index, Cultural Science, vol.5,2012.CCI创意城市指数(CCI-CCI)作为衡量全球创意城市的一种新方法,它由八个主要维度构成,其中一些维度与其他全球城市指数(例如MORI、GaWC)相似,这些指数反映了创意产业与文化设施的规模、创意人才的流动和全球化程度等等。CCI-CCI还提出了几个新的维度,其包括:公民对创意活动的参与和支出、微生产力(microproductivity)、吸引力与注意力经济等方面。这几个维度是之前的城市指数都有所忽略的,但是在哈特利他们来看,这些因素或许更大程度上决定了一个地区作为“创意城市”地位的高低。

3.重新认知创意产业对社会的意义与价值

从创意产业的本体到研究方法的一系列革新,创意产业从产业视角转向市场视角、从静态的产业结构转为具有进化论意义上的“文化科学”,创意产业的价值就不仅仅体现在其产品输出和人才就业等显性层面,创意产业在推动和促进整个经济的变革中发挥了更为广泛与普遍的作用。于是为了进一步说明创意产业对整体经济和社会发展的影响,波兹和康宁汉提出了“创意产业的四种模式”来解释创意产业与经济发展的关系。1Jason Potts, Stuart Cunningham,et al, Four models of the creative industries, International Journal of Cultural Policy,vol.120, 2010, pp.163-180.其中,“福利模式”和“竞争模式”是目前较为常见的模式,“福利模式”中创意产业主要以提供公共服务,诸如图书馆、博物馆等福利型产品为主,虽然它对于经济呈现负增长,但社会总体效应是积极的。“竞争模式”中创意产业“只是另一个产业”:实际上大多为娱乐或休闲产业。在这个模型中,创意产业的规模或价值的变化对整个经济有着成比例的(但结构上是中性的)影响。换言之,它和其他产业并没有区别。在“增长模式”中,波兹和康宁汉明确提出创意产业的增长和经济总体增长之间的正相关关系。在该模式中,创意产业是经济增长的“驱动力”,其就像20世纪初的农业、20世纪五六十年代的制造业以及20世纪八九十年代的通信技术一样。

然而,波兹和康宁汉认为创意产业的作用不止于此,他们又提出了创意产业的“创新模式”。与作为推动整个经济增长的经济子集的“增长模式”不同,波兹和康宁汉强调创意产业本身可能不是一个产业,而是整个经济创新体系的一个要素。该模型借鉴于熊彼特的创新理论,将创意产业重新定义为一个在经济系统上运行的高阶系统。“创新模式”与“福利模式”的相似之处在于国家对科学、教育和技术的投入与研发,某种意义上也是一种“福利”行为。相较于其他三个模式,创意产业的“创新模式”重要性不在于它们对经济价值的相对贡献,而在于它能够协调新思想或新技术领域,从而积极作用于整合社会变革过程。于是创意产业不再被视为一个产业本身,它转而成为一个复杂的进化系统,其价值定位于促进整体经济进化和创新过程。

简言之,昆士兰学者们从本体论、方法论和认识论上对创意产业的研究范式进行了“三位一体”的革新。“社会网络市场”视野下的创意产业,不再被DCMS定义的那般局限于传统工业体系类目下,创意产业成为一个运行于社会网络之上开放而非封闭的体系。进一步而言,在“社会网络市场”的定义下,创意产业与文化产业也有了更为明确的界限,创意产业为接纳科技、创新和文化等新兴事物提供了更为丰富多元的接口与空间。在这样的界定下,“文化科学”与创意产业作为一种双向研究,创意产业从静态的产业层面转而成为动态的网络市场后,从本体上的革新带来的是方法论上的需求,这又推动了“文化科学”研究的兴起。“文化科学”着眼于进化论意义上的演进结构,创意产业也随之成为知识生产和增长的模型基础。在这种双向研究的推动下,最终重新确立了创意产业之于社会的价值,创意产业也成为推动整体社会和经济进步的“催化剂”,而不仅仅作为某种产业和集聚而存在。

表. “DCMS”与“社会网络市场”下创意产业的比较

四、“昆士兰学派”的机遇与挑战

在昆士兰学术团体逐渐确立了创意产业研究的新范式的同时,他们也随即将这些成果分享并介绍给了其他国家。尤其是对于中国而言,他们持续在内地推广创意产业理论,这就使得中国创意产业从无到有的发展历程中,始终存在这批学者的身影。换言之,“昆士兰学派”的标签被逐渐构建的过程,和他们同中国学者的互动密不可分。但与此同时,随着CCI中心的资助项目经澳大利亚研究委员会(ARC)顺利验收,该中心也迎来关闭,其成员陆续前往澳大利亚及世界各地高校。在“后CCI时代”如何进一步开展创意产业研究,这将成为影响“昆士兰学派”后续发展的关键环节。

(一)与中国建立良好合作关系,搭乘创意产业新平台

昆士兰科技大学创意产业学院在成立之初就将研究目光投向了中国,并逐渐与中国创意产业研究学者和机构达成良好的合作关系。近年来,随着中国创意产业的蓬勃发展,他们作为学术团体在中国的一系列学术活动也不断扩大其影响力,使得某种程度上“学派”的标签在中国学者视野里尤为明显。而中国近年来创意产业的快速发展也为“昆士兰学派”在亚洲乃至于世界内的理论与实践的运用,提供了一个更好的发展平台。创意产业学院在成立初期就将重点放在创意产业的国际化方向上,在中心研究人员看来,创意产业的国际化研究既是一系列的经济和文化活动的综合性成果,也是在政策和商业战略的组织概念框架下的产物。1John Hartley, Lucy Montgomery, Creative industries come to China(MATE), Chinese Journal of Communication, vol.2,2009, pp.1-12.尤其是在昆士兰科技大学的CCI中心成立后,中国作为一个具有巨大发展潜力的国家就作为了他们的重点研究对象。2[澳]金迈克:过分依赖传统会阻碍创新,《创意世界》2014年第2期。具体而言,CCI中心试图将创意产业这个领域置于国际框架视角中,将发达国家与中国(中国是入世后最重要的“发展中国家”)的政策和产业战略进行比较,而该项目最终被正式命名为“创意产业国际化:中国、WTO和知识经济”(Internationalizing Creative Industries:China,the WTO and the knowledge-based Economy)。1John Hartley, Lucy Montgomery, Creative industries come to China(MATE), Chinese Journal of Communication, vol.2,2009, pp.1-12.

以金迈克、约翰•哈特利为代表的CCI学者,成功预判了中国创意产业的发展潜力,他们早在2014年便与中国人民大学、中国社会科学院共同创办“国际创意产业高峰论坛”。2金元浦,约翰•哈特利:《全球创意产业理论研究的模式与流派分析——金元浦教授与约翰•哈特利教授之对话》,《同济大学学报(社会科学版)》,2017年第28期。之后于2005年,澳大利亚昆士兰科技大学和中国社会科学院、中国人民大学在上海联合举办了首届“中国创意产业国际论坛”,这些对中国创意产业的发展提供了巨大的作用力。3杨柳:《创意中国——记2005首届中国创意产业国际论坛》,《中关村》2005年第8期。在这一系列行为后,创意产业理论首先在上海地区引起了较多的关注,随后北京的专家和学者开始采纳并也相继开展了创意产业研究。此后几年,陆续有政府官员、学者、企业家以及相关从业者开始借用创意产业的概念和话语体系,共同构建了中国新兴创意产业的愿景。4Michael Keane, Creative industries in China:four perspectives on social transformation, International Journal of Cultural Policy, vol.15, 2009, pp.431-443.

昆士兰学者们不仅将中国列为重要的研究对象,自身也频繁参与进中国的创意产业发展进程中,在各大重要的会议和论坛上时常可见这批学者的身影。例如哈特利本人曾担任深圳大学客座教授,他在接受国内学者访谈并介绍与推广自己的创意产业理论的同时,其论文、著作也持续不断译入国内。而金迈克则在本世纪初就对于中国的创意产业展开了研究,他在2004年就已经连续发表了多篇文章,充分论述了中国发展创意产业的潜力以及创意产业的可能性。5Michael Keane, Innovation and creativity in digital content industries in Australia and China: policy and practice, The 2nd International Forum on China Culture Industry Forum Booklet, People's Daily Publishing House, pp.258-269.除此之外,针对北京、上海等地的创意产业园区问题,他也有诸多具有影响力的学术成果:Great adaptations: China’s creative clusters and the new social(2009),China's new creative clusters: Governance, human capital and investment(2013),Creative Industries in China: Art, Design and Media(2013),The cluster effect in China: Real or imagined?(2014)。再例如贾斯汀•奥康纳曾任上海交通大学客座教授,他针对中国的创意产业,尤其是上海地区也发表了诸多研究成果:A new modernity? The arrival of ‘creative industries’ in China(2006),Creative industry clusters in Shanghai:a success story?(2014),Shanghai moderne: Creative economy in a creative city?(2009),Shanghai modern: Replaying futures past(2012),Creative clusters in Shanghai:Transnational intermediaries and the creative economy(2015)。

简言之,昆士兰学术团体与中国形成了独特且良好的合作关系,在中国创意产业方兴未艾之时他们便将其创意产业研究成果分享给中国学者,创意产业在中国诞生与接受和他们持续不断的努力密切相关。随着中国创意产业的蓬勃发展,在这一系列的互动和参与的过程中,该团体的“学派”标签也逐渐被形成与加强,最终形成了一个中国创意产业与昆士兰学术团体之间的良性发展循环。

(二)“后CCI时代”需要面对和解决的问题

2002年伯明翰大学CCCS中心被校方关闭,学者经考究后认为这实则是当局做出的一份“削弱左翼激进主义”的政治决定,是消除校园左翼心头大患的一次行政行为,而并非是基于官方给出的“学术研究评估”中靠后这一理由。1程巍:《“热心的少数派”与英国文化研究史前史——评徐德林<重返伯明翰>》,《中国图书评论》2014年第5期。澳大利亚的创意产业研究作为英国文化研究的延续,同样也经历了类似的一个研究机构被关闭的过程。该五年计划的资助原本于2010年到期2杨光:《1980年代以来澳大利亚文化理论转型研究》,上海大学文学院博士学位论文,2017年。(根据ARC的规定,其最长时限为七年3Linkage Program Grant Guidelines, https://www.grants.gov.au/Document/Download/cdd08187-f78d-437f-8af4-e67203e4b6e9?DocType=Fo&FileName=CE23%20Grant%20Guidelines.pdf&Location=s3Restricted&ForceDownload=True.)。但在2008年,该项目在ARC中期评估表现优秀,资助期限被破格延长至2015年。4ARC Centre of Excellence for Creative Industries and Innovation, https://en.wikipedia.org/wiki/ARC_Centre_of_Excellence_for_Creative_Industries_and_Innovation.随着CCI中心资助到期后,除了康宁汉继续在QUT大学执教外,其他成员陆续前往澳大利亚以及世界各地知名高校,例如哈特利和金迈克现就职于澳大利亚科廷大学,波兹任教于墨尔本皇家理工大学,特里•弗路在悉尼大学等等,5数据源于“谷歌学术”经电子邮件方式认证过的个人信息简介。昆士兰学术团体的研究也开启了“后CCI时代”。

虽然伯明翰大学的CCCS中心被校方关闭,但其确立的“文化研究”学科范式却在世界范围内全面铺开。在“后CCI时代”,这批曾经汇集于昆士兰科技大学的学者们如何在所确立的研究范式的基础上继续开展规模性、目的性、建制化的创意产业研究,并将他们所确立的研究范式在世界范围内推广,这既是“昆士兰学派”能否得到延续,避免“昙花一现”的关键,也是“昆士兰学派”当前必须要面对的问题。

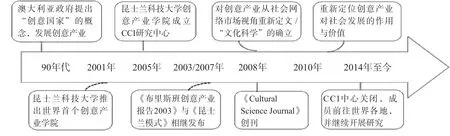

图. 根据本文内容所整理的“昆士兰学派”发展的重要事件

一方面,“文化科学”与“创意产业”的双向研究模式彰显了昆士兰学者的宏大学术抱负,但现有学术成果以及研究学者储备都略显不足,其正如《文化科学》的译者何道宽所言的“高大上、心比天高、开疆辟土”。1就目前来看,尤其是“文化科学”的研究仅搭建出了一个理论框架,其所提出的诸多问题并没有给出解决方案,大多为一个思路与一家之言。22015年,哈特利在对创意产业研究进行阶段性回顾与展望时,表示虽然目前已确立了将“文化科学”作为创意产业的研究方法这一思路,3John Hartley, Creative Economy and Culture, London:Sage Publications Ltd, 2015, pp.62-63.但现有的研究成果较为稀少,目前仅有他和波兹的两本著作为支撑,其他例如戴维•思罗斯比(David Throsby),露丝•陶斯(Ruth Towse),特里•弗路等澳大利亚学者虽然也成果问世,但没有直接指向创意产业和“文化科学”的研究;进一步而言,学术成果稀少的背后反映的是“文化科学”的学者匮乏现象,因此哈特利也呼吁更多的学者参与到“文化科学”与创意产业的研究之中。4John Hartley, Creative Economy and Culture, London:Sage Publications Ltd, 2015, pp.220-221.

另一方面,从创意产业的长远发展来看,如何将数字创意产业纳入到自身的研究领域中,是“昆士兰学派”在未来创意产业研究中,无法绕开的一个环节。数字创意产业已经成为了创意产业,乃至于国家发展进程中举足轻重的一部分。并且,数字创意产业还重构了以往的价值产业链,5臧志彭:《数字创意产业全球价值链重构——战略地位与中国路径》,《科学学研究》2018年第5期。这也使得数字创意产业与现有的创意产业处于一种割裂的状态。尽管昆士兰学者们将创意产业从DCMS的工业体系分类视角转变到“社会网络市场”之中,但与此同时,创意产业自身的飞速变革也在不断超越其研究的范畴。哈特利曾明确表示,他们的研究“忽略了,或者很难去解释当下新兴经济体发展的现实——就是互联网的发展”。6金元浦、约翰•哈特利:《全球创意产业理论研究的模式与流派分析——金元浦教授与约翰•哈特利教授之对话》,《同济大学学报(社会科学版)》2017年第1期。而创意产业当下的一个重大变化,恰恰在于互联网的发展直接推动了创意产业向数字创意产业的变革。7陈刚、宋玉玉:《数字创意产业发展研究》,《贵州社会科学》2019年第2期。当然我们也可以看到,“昆士兰学派”的学者们也正在积极应对数字创意产业的新兴模式,诸如金迈克、特里•弗里、康宁汉等学者也不断地将研究视角转向以“数字平台”“数字技术”“数字文化”等为代表的数字创意产业领域。那么进一步而言,这些研究如何嵌入进既有的体系之中以及如何推动创意产业研究的发展,或许是下一个阶段又得面临的问题。

五、小 结

诚然,相比于诸如约翰•霍金斯(John Howkins)、理查德•E.凯夫斯(Richard E.Caves)、1 [澳]约翰•哈特利、贾森•波茨:《文化科学》,何道宽译,商务印书馆,2017年,第1页。戴维•思罗斯比和安迪•普拉特(Andy C. Pratt)等“老牌”学者而言,昆士兰学术团体所产生的影响力尚有不足。但从另一个视角而言,上述这些学者所研究的大多是英国DCMS的产业分类视角下的创意产业,而以哈特利、康宁汉、波兹和金迈克等学者为核心所形成的昆士兰学术共同体,虽然当前他们影响力依然不如这些学者,但其研究价值是值得肯定的:他们在本体论、方法论和认识论三个层面不断试图推动创意产业研究的范式革新,赋予了创意产业新的命题、视角与意义,将创意产业研究引向了一个新台阶。尤其是进入数字创意产业阶段后,当创意产业需要寻求一个新的研究范式时,“昆士兰学派”无疑具有了更大的可能。

通过对已有成果的回顾,曾共同就职于昆士兰科技大学的一批创意产业学者他们以CCI机构为中心、Cultural Science Journal为阵地、一系列创意产业宣言为旗号以及杰出的领袖为带头人,共同对创意产业开展了研究并试图从范式上革新现有的模式。从这个视角而言将其冠之以“昆士兰学派”的称呼是有据可依,存在合理之处的。而展望未来,随着创意产业逐步进入数字时代以及“昆士兰学派”的“后CCI时代”,他们如何维持学术共同体的身份,并在已有的成果基础上展开新一轮的创意产业研究;他们已有研究成果如何被进一步地挖掘和阐释,这或将成为“昆士兰学派”令人期待的地方。