经济增长、 公共支出对城乡居民幸福感的影响

2022-04-13吕若冰

吕若冰

(郑州商学院 金融与贸易学院, 河南 巩义 451200)

根据西方经济学中对“效用”一词的解释, 效用是指消费者在一定的预算约束下通过消费商品或者享受闲暇所获得的满足程度. 如果消费者的预算相对较高, 也就是可供支配的收入水平越高, 就能获得更大的满足程度, 因而幸福感就越强. 根据效用理论, 我们很容易解释“收入的增加能够提升幸福感”. 经济学家伊斯特林(Easteilin)首先对此提出异议, 其在1974年利用相关数据得出结论, 二战以后美国人民的幸福感并没有随着收入水平的增加而提升. 这一现象被称为“幸福悖论”[1]. 随后, 这一现象也在英国、 德国、 法国等发达国家出现, 吸引了众多学者的关注.

1 相关研究综述

国内学者2000年后才开始利用微观数据从实证角度研究经济增长与居民幸福感的关系. 关于经济增长指标的选取, 主要分为两大类, 一是宏观层面的区域经济增长指标, 二是微观个体的经济收入水平. 对于宏观经济增长指标的选取, 一般都是以被访者所在省的人均GDP来表示, 但得出的结论大相径庭. 如, 吴菲基于2003—2013年的时间数列, 发现省份人均生产总值的变化与幸福感的变化之间并没有显著相关[2]; 马志远、 刘珊珊则认为近十年中国国民幸福感处于改善、 上升的趋势[3]. 对于微观个体的经济收入水平, 学术界普遍认同较之于绝对收入, 收入的相对量才是影响居民幸福感的重要因素. 如, 黄嘉文[4]、 孙计领[5]、 吴菲和王俊秀[6]等都认为, 与高收入组对比, 低收入组群体幸福感更低.

受国外学者研究成果的影响, 国内部分学者也开始从公共支出的角度出发来研究居民的幸福感, 认为与居民生活联系最为紧密的公共支出可以作为破解“幸福悖论”的一个有效突破口来促进居民幸福感的提升[7]. 对于公共支出与居民幸福感之间的关系到底如何, 国内学术界目前也是存在着两种不同的观点. 肖晓珊[8]、 董源等[9]都认为公共服务、 公共支出对居民幸福感有着显著的正向影响. 而赵新宇和高庆昆则认为公共支出对吉林省居民幸福感水平提升的促进作用还有待发挥, 支出总量的增加对居民幸福感的促进作用并不怎么明显[10].

此外, 城乡差异也是影响居民幸福感的重要因素. 有学者认为城镇居民的幸福感程度高于农村[11]. 当然, 也有学者根据参照点理论, 通过实证分析得出农村居民的幸福感水平相对较高的结论[12].

2 数据来源、 变量描述和计量模型

2.1 数据来源

本文使用的数据主要是2015年中国综合社会调查(简称CGSS)的微观数据.

中国综合社会调查是中国人民大学中国调查与数据中心负责执行的, 从2003年起每年1次对中国大陆各个省、区、市多户家庭进行的横截面调查, 充当了多学科的经济与社会数据采集平台. 2015年的调查样本覆盖全国28个省、 区、 市, 共收回有效问卷10 968份, 剔除各种相关变量的缺失值, 最后保留有效样本9920个, 其中农村样本5553个, 城镇样本4367个.

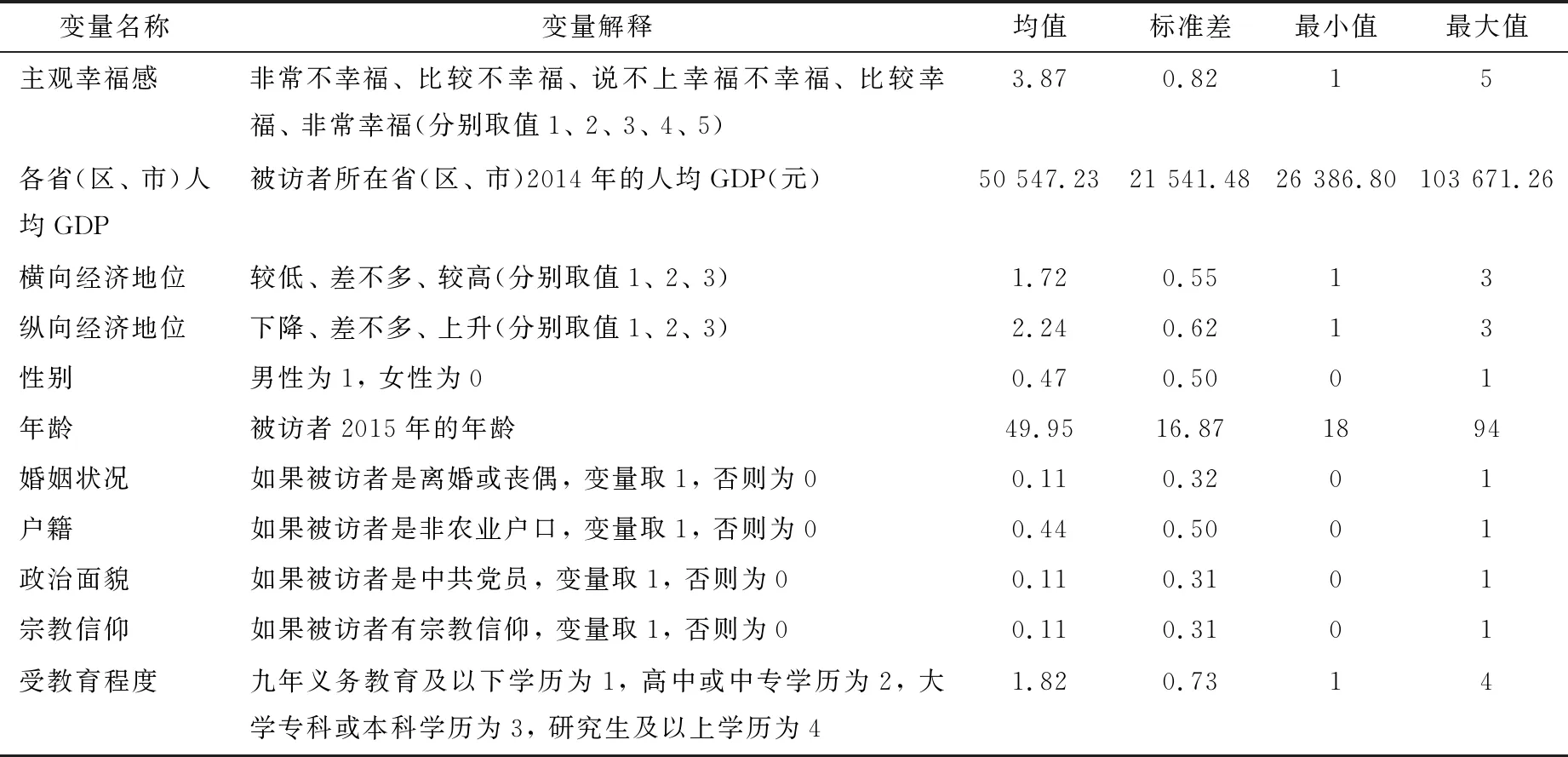

2.2 变量描述

幸福感是本文研究的被解释变量. 2015年中国综合社会调查对幸福感这一问题的描述是:“总的来说, 您觉得您的生活幸福吗?”被访者需要从“非常不幸福”“比较不幸福”“说不上幸福不幸福”“比较幸福”“非常幸福”这5个选项中进行选择, 按照幸福感由低到高的水平, 分别赋值1~5.

本文的主要解释变量为经济增长和公共支出, 经济增长用宏观层面的区域经济增长水平和微观层面的个人经济地位水平表示, 其中区域经济增长水平指标采用的是被访者所在省的人均GDP, 个人经济地位水平则采用被访者自陈的经济地位的变化, 包括横向经济地位和纵向经济地位两个指标[13]. 公共支出选用的是被访居民自陈的公共服务的满意程度, 主要包括公共教育、 医疗卫生和住房保障三个方面. 除经济增长和公共支出这两个主要的被解释变量外, 被访者的性别、 年龄、 政治面貌、 受教育年限等微观变量也是影响居民幸福感水平的重要因素. 各变量的定义及描述性统计见表1.

表1 各解释变量、 被解释变量的定义以及各变量的描述性统计

2.3 计量模型的设定

考虑到代表着居民幸福感程度的数值1、 2、 3、 4、 5只是反映了居民幸福感的顺序或等级, 属于离散的变量, 故采用ordered probit模型. 居民真正的幸福感会受到生活中各种因素的影响, 我们假设它是线性的, 可以表示为:

其中,happiness*是本文的被解释变量, 代表居民的幸福感程度.xi是各解释变量. 解释变量主要分为两类:一是宏观因素, 本文主要使用的是被访者所在省(区、 市)的人均GDP, 代表区域经济增长水平. 二是微观因素, 也可以分为两个方面, 其一是最主要的解释变量, 即被访居民的相对经济收入水平, 代表被访居民个人的经济地位; 其二是其他相关的解释变量, 包括性别、 年龄、 户籍、 宗教、 受教育程度等微观变量. 当然, 在此模型中, 我们假定ε是满足正态分布的, 与各解释变量之间不存在相关关系.

3 实证结果与分析

3.1 基本回归模型分析

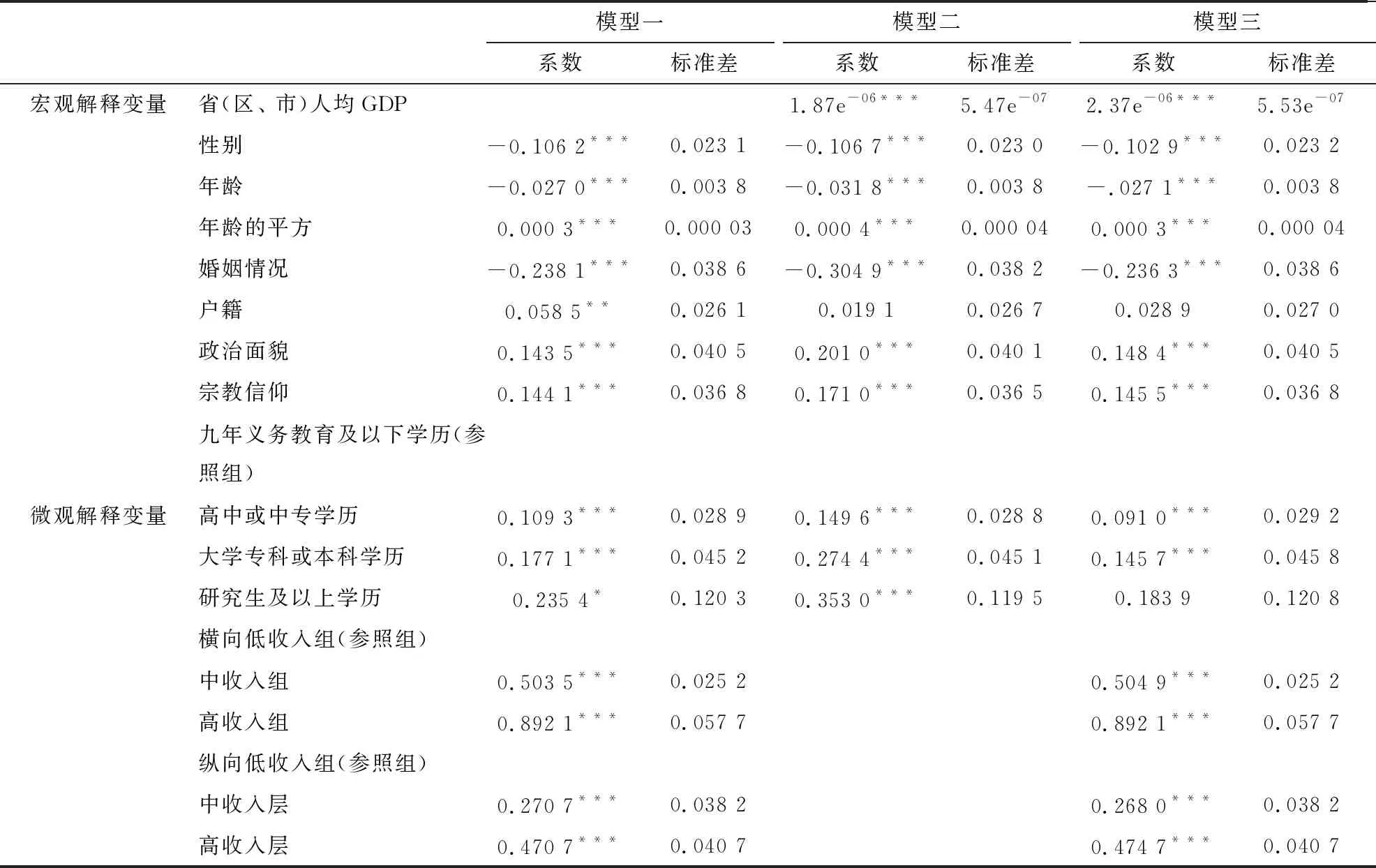

首先, 验证经济增长与主观幸福感之间的关系. 模型一研究微观层面个人经济地位的变化与主观幸福感的关系; 模型二研究宏观层面区域经济的变化与个人主观幸福感的关系; 模型三将微观个人层面与宏观区域层面的经济变化情况相结合, 研究二者与个人主观幸福感的关系. 各模型计算结果见表2.

模型一研究微观层面个人经济地位的变化与居民幸福感的关系. 根据表2的计算结果, 无论是同周围其他人相比, 还是同自己三年前对比, 只要相对经济地位有所提高, 那么幸福感水平就高, 微观层面个人经济地位的提高能够显著地提高居民幸福感水平. 这一结论与大部分学者的观点相同, 即收入的相对量是影响居民幸福感的主要因素.

模型二研究宏观层面区域经济的变化与个人主观幸福感的关系. 其中, 反映宏观层面经济变化的指标选用的是被访者所在省的人均GDP. 由表2的计算结果可知, 宏观层面区域经济水平的提高也能显著提高居民的主观幸福感, 但是与微观层面个人经济地位这一解释变量相比, 作用效果相对较小. 模型三将反映经济增长变化的微观与宏观解释变量相结合, 研究经济增长对居民幸福感的影响, 所得结论与模型一和模型二的结论一致.

此外, 根据表2的计算结果, 女性、 未婚或婚姻状况正常、 中共党员、 有宗教信仰的居民主观幸福感更强; 年龄与幸福感水平之间呈U形的关系; 户籍对居民幸福感水平影响不大; 受教育年限与居民幸福感之间并非呈线性关系, 即学历越高并不意味着就一定越幸福.

表2 基本回归结果

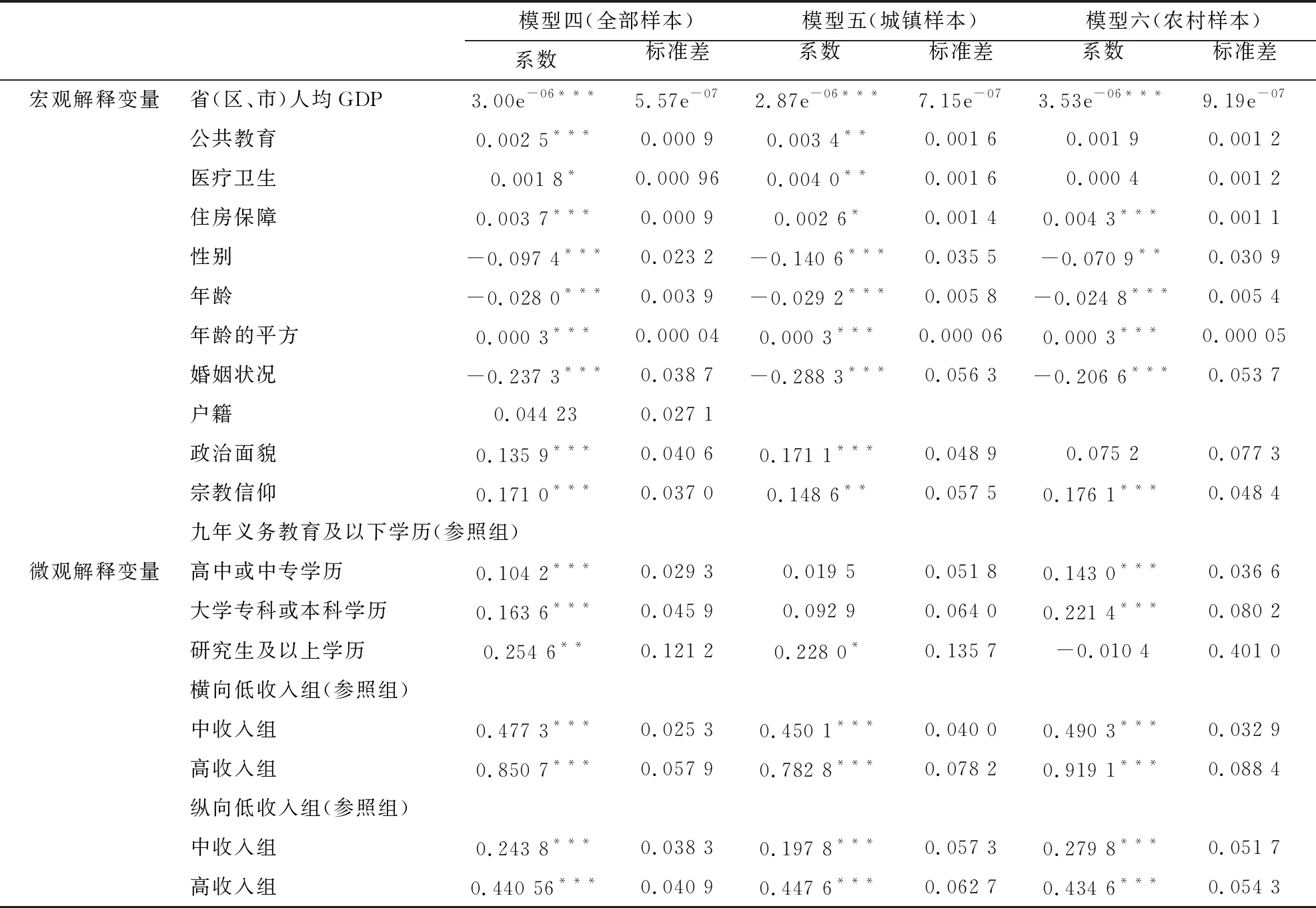

3.2 加入公共服务满意度的回归分析

第一, 公共支出的加入强化了宏观层面区域经济水平的变化对居民幸福感的影响, 但是微观层面个人经济地位的变化对居民幸福感水平的影响变化不大. 具体如表3所示.

第二, 对于居民自陈的公共教育服务资源的充足程度, 城镇居民样本和全国居民样本的这一解释变量系数显著, 而农村居民这一解释变量并不显著. 卫生医疗这一解释变量的情况依旧如此, 城镇居民样本和全国居民样本显著, 而农村居民并不显著. 具体如表3所示. 这一结果与诸多学者的研究结论一致. 如张应良和徐亚东认为, 当前政府提供的公共服务(如农村医疗设施和教育设施)都是供大于求, 且服务质量、水平不高, 因此, 农村公共服务供给的增加不一定会显著提高居民的幸福感[14].

表3 加入公共服务满意度的回归结果

第三, 住房保障支出能显著促进城镇和农村居民幸福感水平的提升, 且对农村居民幸福感的促进作用强于城镇居民. 这一结果与我们国家的实际情况相符. 对于我国绝大多数居民来讲, 房价的持续走高很大程度上降低了居民的幸福感, 因此, 政府提供住房保障的公共服务资源越是充足, 就越能弥补居民由于房价走高而降低的幸福感. 随着城镇化进程的加快, 越来越多的农村居民开始在城市工作、 定居, 对房子的需求会逐渐大于城镇居民, 因此, 住房保障支出对农村居民幸福感的影响程度大于城镇居民.

4 研究结论与政策建议

第一, 不论是宏观层面的区域经济增长水平还是微观层面的个人经济地位的变化, 都能显著促进居民幸福感水平的提升, 但是微观层面的个人经济地位对幸福感的促进效用最强. 因此, 提高个人的收入水平仍然是提升幸福感的重要途径. 第二, 政府提供的公共支出水平能够在一定程度上强化宏观层面的区域经济增长水平对居民幸福感的影响, 但是效果不是很明显. 从全国的总样本来看, 政府所提供的住房保障支出对居民的幸福感促进作用最大, 其次分别是公共教育、 社会管理和卫生医疗. 对于经济发展程度不同的农村和城镇地区来说, 影响其幸福感的因素也存在着较大的差异. 对于经济发展相对落后的农村来讲, 住房保障是提升居民幸福感的重要因素, 但是对于城镇居民来说, 公共教育和卫生医疗的支出与幸福感之间存在显著的正相关. 因此, 优化公共支出的结构、 提高公共支出的效率与质量仍然是政府实施公共政策的改革侧重点.