肝癌术后弥散性血管内凝血患者的抗凝治疗1例

2022-04-11蔡春花林少娜蔡秀梅周铭钦林瑞云

蔡春花,林少娜,蔡秀梅,周铭钦,林瑞云

(汕头大学医学院附属肿瘤医院重症医学科,广东 汕头 515041)

弥散性血管内凝血(disseminated intravascular coagulation,DIC)是恶性肿瘤常见的并发症,起病较为隐袭,它以血小板和纤维蛋白原减少、血栓形成为主要特征。对于肝癌术后出现DIC,表现为凝血时间延长、纤维蛋白原减少、重度血小板减少及肺动脉栓塞的患者,能否给予抗凝治疗?如何抗凝?本文报告1例肝癌术后DIC患者的抗凝治疗。

1 病例资料

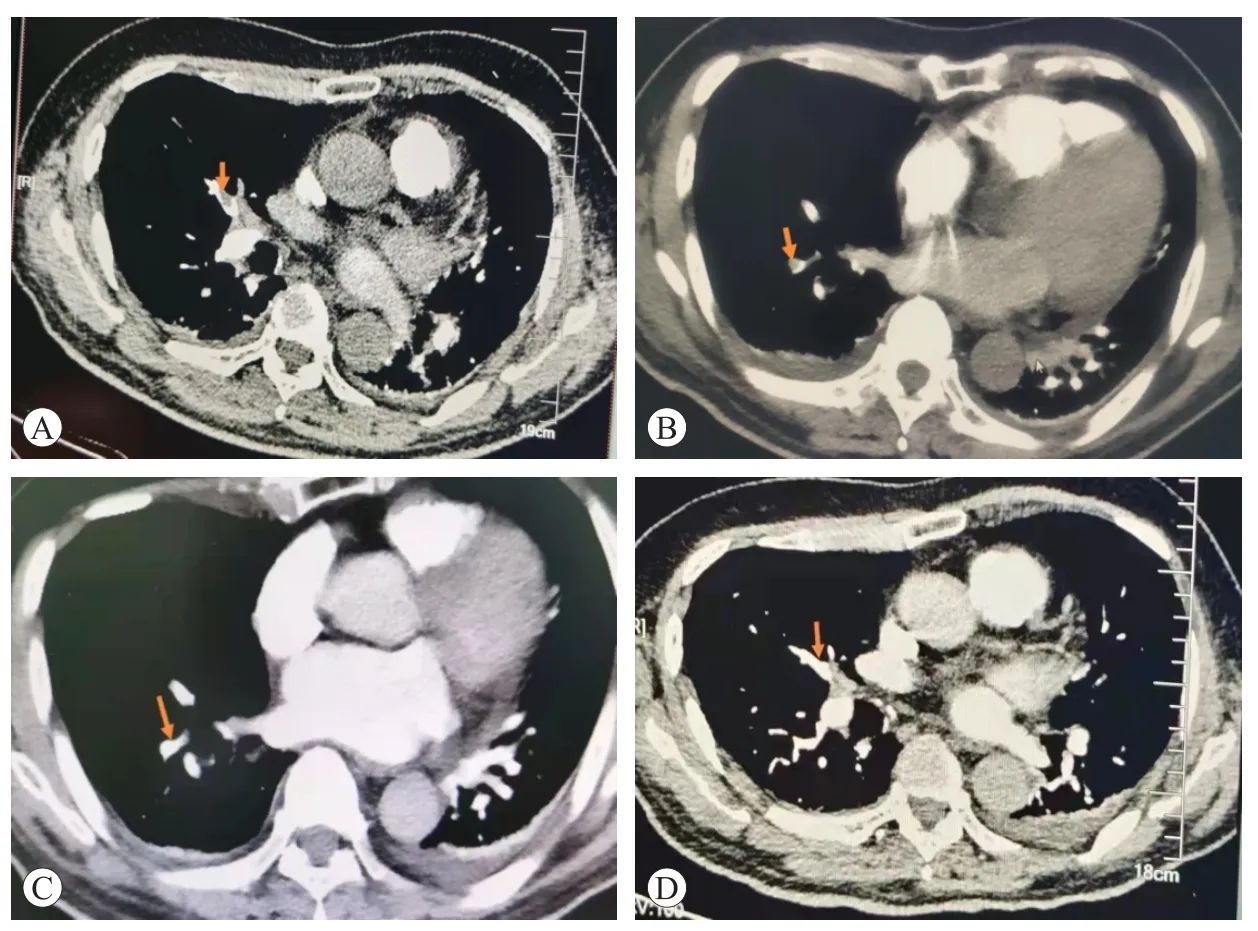

患者男性,72岁,体质量60 kg,既往体健,因“体检发现肝占位1周”于2021年8月10日入住汕头大学医学院附属肿瘤医院。入院后完善检查:血常规及肝肾功能、凝血功能未见异常;肝穿刺活检病理示肝细胞癌。排除禁忌症后于2021年8月27日行肝癌手术,术程顺利。术后第4天复查血常规未见异常,D二聚体定量2 648 ng/mL,患者无不适,未予预防性抗凝治疗。术后1周血常规提示血小板52×109/L,予促血小板生成处理,但血小板仍进行性下降。9月7日患者因气促、血氧欠佳转入我科,转入后急查D二聚体定量58 036 ng/mL,血气分析氧分压79 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),凝血功能未见异常,血小板47×109/L,急查CT肺动脉造影(computed tomographic pulmonary angiography, CTPA) 示 右上、右下肺动脉血栓形成(图1A,图1B);双下肢血管超声未见异常。患者确诊急性肺动脉栓塞,予依诺肝素钠(6 000 U/次,1次/12 h)抗凝治疗,继续予促血小板生成处理。但血小板进行性下降至22×109/L,并出现纤维蛋白原降低至0.58 g/L,部分凝血酶原时间延长至47 s,D二聚体定量86 061 ng/mL,已出现了DIC,评分高达11分[1],出血风险高。

图1 肝癌术后弥散性血管内凝血患者抗凝治疗前后肺CTPA影像

治疗方案:在输注血小板(共24个单位)、血浆(共1 400 mL)、纤维蛋白原(共13 g)及促血小板生成治疗基础上予依诺肝素钠减量为5 000 U/次,1次/12 h抗凝治疗,动态监测血常规、凝血功能,密切观察患者是否有消化道出血、牙龈出血、皮肤瘀斑等出血迹象。抗凝治疗14 d后复查肺CTPA提示原栓塞的右上、右下肺动脉通畅(图2A,图2B),D二聚体定量降至6 931 ng/mL,血小板128×109/L,纤维蛋白原3.1 g/L,治疗过程中患者未出现消化道出血、血尿等出血情况,予改为利伐沙班继续口服抗凝治疗。

2 讨论

DIC为恶性肿瘤患者常见的并发症,在实体肿瘤患者中发病率7%,急性恶性血液系统肿瘤中发病率高达15%~20%[2-3]。起病隐袭,不像非肿瘤患者出现DIC那样常于感染、创伤等诱发及有典型的临床表现,而是临床表现不典型,部分慢性起病或仅限于实验室指标的异常。出现DIC的癌症患者血液系统处于高凝状态,在实体肿瘤中常以血栓形式出现[4],未出现血栓者需予预防性抗凝治疗,而且首选肝素或低分子肝素[5],血栓者在没有禁忌症情况下需抗凝治疗。但癌症患者抗凝治疗的出血风险高于非癌症患者[6],与此同时,该患者已出现重度血小板减少和凝血功能障碍,进一步增加出血风险。也有研究表明,重度血小板减少合并血栓的癌症患者,血小板减少并未减少血栓复发的风险[7]。那么,对于出现DIC、静脉血栓栓塞症(venous thromboembolism,VTE)的癌症患者,怎样在抗凝治疗、抗凝所致的出血、预防血栓的复发三者间寻求一个平衡点、制定个体化治疗方案呢?

根据指南[8],对于30 d以内急性VTE合并血小板减少至(25~50)×109/L,根据VTE进展的风险决定抗凝方案。当VTE进展风险高时,在输注血小板使血小板>40×109/L情况下,继续予足量低分子肝素抗凝治疗。当VTE进展风险低时(远端深静脉栓塞、偶发性肺动脉亚段栓塞等),低分子肝素减为半量抗凝或预防剂量。当血小板<25×109/L,需暂停抗凝治疗。该患者为恶性肿瘤合并DIC,血液系统处于高凝状态,同时存在两条肺动脉栓塞,属于VTE进展高风险组;但患者又存在Ⅳ度血小板减少,需暂停抗凝治疗。由于本科室为重症监护室,能够对患者实行24 h密切监测及进行相关实验室指标动态监测,也能够及时发现出血迹象,及时干预治疗,因此采取了积极改善出血高危因素的同时予足量低分子肝素抗凝治疗的方案。

重度血小板减少症,原因考虑为DIC导致血小板消耗速度大于骨髓造血速度所致,而非肿瘤侵犯骨髓造成造血功能障碍,即患者的骨髓造血功能是正常的,通过促进骨髓造血小板功能,患者血小板减少情况能得到改善。另外,予积极输注血小板。普通人群或未抗凝的癌症患者,输注血小板的指征为血小板<10×109/L,抗凝的癌症患者可适当放宽输血小板指征[9]。同时,针对凝血时间延长情况,予积极输注血浆补充凝血因子;针对纤维蛋白原低下,予输注纤维蛋白原。结合既往的经验[10],取低分子肝素(依诺肝素钠)治疗量的低值继续予抗凝,最终取得抗凝成功。

通过该病例,我们再次认识到,恶性肿瘤患者为VTE高危人群,特别是近20年来,恶性肿瘤患者VTE发病率增加了3倍[11]。恶性肿瘤患者又是DIC高发人群,这给抗凝治疗带来挑战。对于出现DIC所致VTE的恶性肿瘤患者,在决定抗凝与否、制定抗凝方案时,需结合患者出现DIC的原因、患者自身情况制定艺术化的治疗方案。