基于模型构建的高中化学教学探究

2022-04-09林妹英

摘 要:高中化学知識点多,内容繁杂,学生往往难以形成有效的学科知识体系。为了解决以上问题和有效培养学生的学科核心素养,作者基于模型构建进行教学研究,在了解模型构建的内涵与功能基础上,提出了物理模型构建、概念模型构建和数学模型构建这三个教学策略。

关键词:模型构建;高中化学;教学探究

中图分类号:G427 文献标识码:A 文章编号:2095-9192(2022)09-0041-03

引 言

在化学学科核心素养中,模型认知是非常重要的内容,是化学学科思想与方法的重要组成部分,也是使学生从具体认知转变为抽象认知、从感性思维转变为理性思维的重要手段。作为发展学生学科核心素养的主要阵地,在高中化学课堂教学中如何进行教学设计,直接影响到核心素养的落实程度,也直接影响着教学效果。因此,在实际教学中,教师需要转变自身的教学理念,把培养学生的模型认知作为重要的教学目标。基于模型构建,教师在传授化学知识和技能的同时,能切实提高学生的化学学习兴趣与自信心,提升学生的思维品质,有效发展学生的学科核心素养。

一、模型构建的内涵与功能

(一)模型构建的内涵

模型构建在不同领域中的定义存在一定差异。简单来讲,“模型”就是以科学分析为基础,突出事物的主要特征,省略其非本质特性的一种简单化、标准化的描述。学生在教师的引领下经历“文本解读→原型提炼→模型创建”的这个过程,称之为“模型构建”[1]。模型构建的对象既可以是具体的实物,也可以是抽象的概念。

(二)模型构建的功能

模型构建实际上就是对模型进行建构的过程,属于一种高效的学科思维方法,也是学生系统掌握知识及相关解题策略的重要学习工具。构建教学具有把教材中烦琐的语言进行简化描述,转化成符号、图表等模型化语言的功能,不仅可以将一些抽象结构利用实物进行模型假想,达到对其内在结构特点进行形象解释的功能,还可以借助已经构建的模型,利用迁移、对比、推理等方式,检验构建的模型是否具有合理的迁移推理应用功能。构建的模型属于一种直观的教学手段。通过对模型进行研究,学生可以加深对知识的理解与掌握,激发学习兴趣与自信心,提高学习效率,有效提升分析和解决问题的能力。

二、在高中化学课堂中应用模型构建的重要性

高中化学知识点多,内容繁杂,知识体系比较散乱,实际化学问题的解决也需要多种方法与策略。教师通过模型构建,能有效分解化学原理型知识模块,更加直观、清晰地讲解知识点,帮助学生更好地对知识进行加工并应用于解题中[2]。无论是在概念教学中,还是在理论规律教学中,抑或是在化学反应教学中,树立模型构建思想,把复杂的化学知识变得具有层次化和模式化,更易于学生对化学知识的理解、掌握与应用。教师在高中化学教学中应用模型构建,不仅可以帮助学生梳理化学知识,使其通过构建模型理解化学知识,形成多样性、全面性的认识,还可以使其通过构建模型解决化学问题,提高解题的规范性和准确性。

三、基于模型构建的化学教学策略

(一)构建物理模型,培养学生的“宏微结合”思维

物理模型可以分为实物物理模型和虚拟物理模型。在高中化学教学的应用中,前者主要是指利用实物或者画图,直观表达出所要描述的对象;后者是在对前者形成概念性认知的基础上,进一步虚(模)拟出新化学物质的微观(抽象)空间结构,甚至预测其具有某些性质的能力。教师在引导学生构建物理模型开展教学活动时,需要注重教学内容和素材的选择,可以让学生利用身边常见的材料,直接展示实物物理模型或动手搭建形象却表示微观(抽象)空间结构的虚拟物理模型。学生通过亲手搭建宏观模型,既能加深对相关知识的理解,又能拓展对化学物质的想象空间,丰富自身的学习体验,从而有效提升对化学物质的微观结构认识。物理模型构建的过程不仅可以帮助学生更加深入地理解化学知识,还可以有效提升学生的动手操作能力,并引导学生预测物质的性质,提升学生的学科思维水平,发展学生的化学学科核心素养。

以“有机化合物的结构”为例,判断有机物的空间结构要求学生具有较强的想象力,而利用文字描述平面模型,无法帮助学生创建对有机物空间结构的认识。因此,在教学过程中,教师可以引导学生进行物理模型构建,通过手工制作的方式,对有机物的分子结构进行构建模拟。这不仅可以为课堂增添生动气息,还可以促使学生更加深入地理解有机物分子结构。例如,在讲解“乙烷、乙烯和乙炔的空间结构比较”时,教师可以指导学生利用球棍制作实物模型,在实物模型的构建中,促使学生意识到乙烷的空间性、乙烯的平面性和乙炔的直线性,从而掌握烷、烯、炔烃的空间结构特点,初步形成构建虚拟模型的能力。然后,教师可以要求学生在纸上画出较为复杂的有机物,如丙烯的空间结构,进一步锻炼学生的模型构建能力,增强学生对有机物的模型认知能力。

在选修模块“物质结构与性质”有关晶体晶胞的教学中,教师仅用教材中的晶胞平面图片及相关的文字描述,无法帮助学生迅速认识晶胞中微粒的配位数、微粒连成的多面体的空间构型及特定微粒所在的坐标参数等。因此,在晶胞结构的教学过程中,教师需引导学生通过用球棍制作晶胞模型等手工制作方式进行物理模型构建,再通过小组合作探究,将多个晶胞拼接堆积成晶体。在这种实物模型的构建中,经过教师的点拨,学生自然可以掌握晶胞中微粒的配位数、相关微粒连成的四面体或八面体及晶体内特定微粒所在的坐标参数等知识,同时培养空间想象力,丰富自身的感官体验,有效加深对化学物质微观结构的认识。

(二)构建概念模型,提升學生的知识归纳能力

概念模型主要是指利用文字、符号、表格等元素,构建流程图或思维导图,进而描述和展示所要表达的事物规律,具有简洁化、直观化的特点。在实际教学中,教师利用概念模型,能够使学生清楚了解化学知识的形成过程,促使学生对化学知识的基本原理和研究方法进行深入探索,提升自身对知识的归纳总结能力,从而获得学习能力的进一步提升。虽然高中化学知识点零散,但是化学知识之间具有明确的种属关系。教师如果没有明确知识点之间的逻辑性与关联性,就无法有效提高学生的学习质量。因此,在认识模型阶段,教师可以通过构建思维导图,使冗杂的化学知识呈现出简明概要的相互联系,以便于学生掌握[3]。在完成课堂教学后,教师可以引导学生构建概念模型,总结归纳知识点,构建完整的知识结构图,帮助学生形成完整的知识体系,提升学生的学习品质。

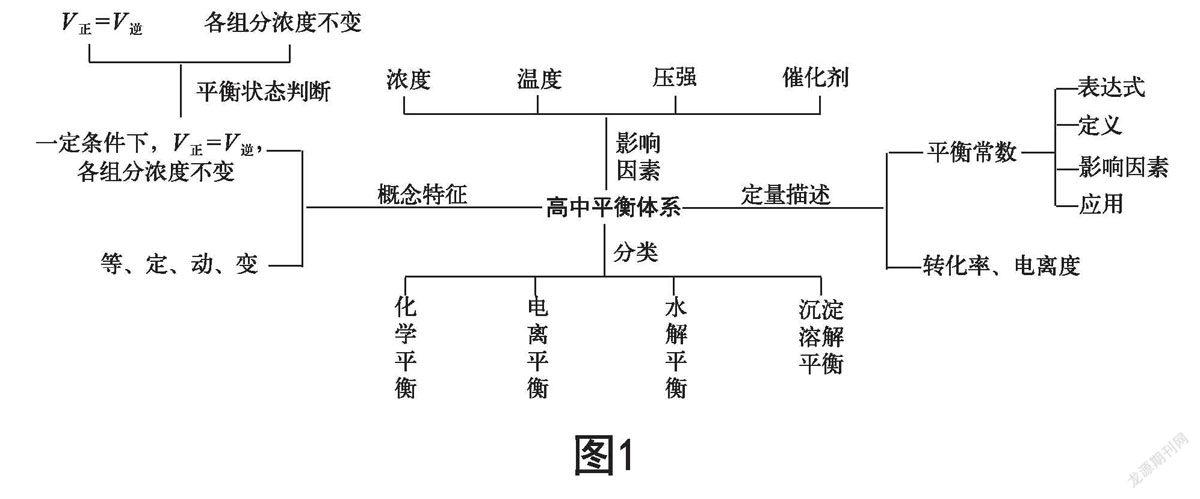

例如,以“化学反应原理”为例,为了实现几种平衡体系系统化的教学,教师可以引导学生构建概念模型,设计关于化学平衡体系的思维导图(如图1),明确几种平衡体系之间的相互联系,使其通过思维导图充分了解平衡的概念,理解平衡移动的影响因素,掌握平衡常数的表达式等,从而系统地掌握相关知识,构建一个完整的高中化学平衡体系。

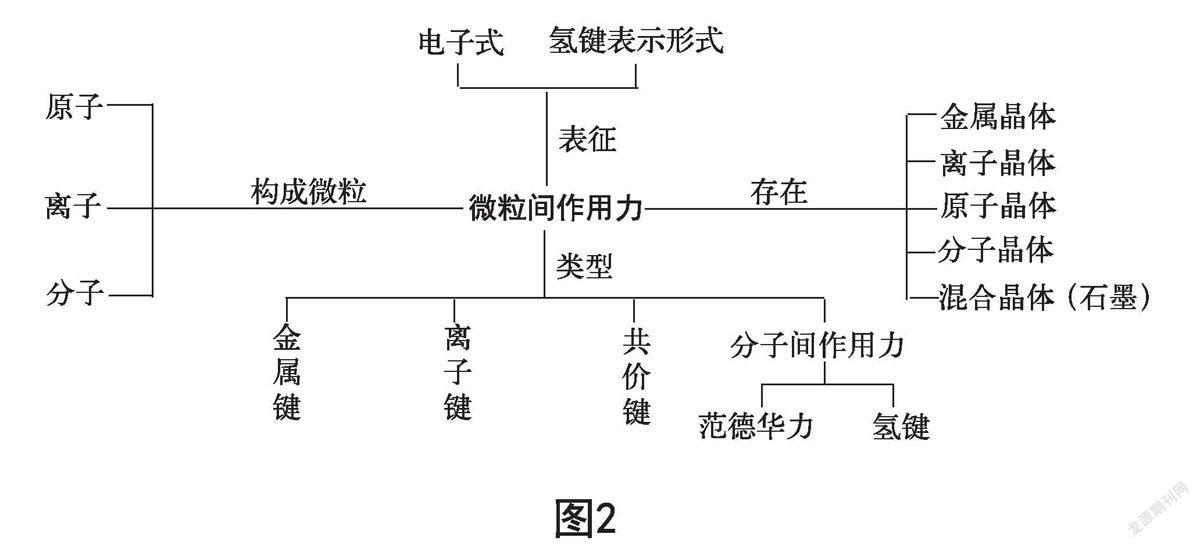

又如,在选修模块“物质结构与性质”关于微粒间作用力的教学中,为了让学生能精准掌握几种微粒间作用力的概念、表征、判断及应用,教师可以引导学生构建概念模型,设计相关知识体系的思维导图(图2),引导学生全面理解几种作用力之间的区别与联系,掌握常用的微粒间作用力的表征,并能利用相关信息要素准确判断各种作用力的存在,预测物质的性质,从而准确掌握解决相关类型题的思维模式。

(三)构建数学模型,协助学生突破数形结合瓶颈

数学模型主要是利用数字符号(包括坐标、数轴、数式等)创建的数学结构表达式。在高中化学教学中,教师利用的数学模型主要有以下两种类型,其一为数式模型,其二为图形模型。在高中化学教学中,教师要善于引导学生构建数学模型,运用数学工具分析化学问题,提升学生对图形的辨识能力及对图文之间的信息转换能力,协助学生突破数形结合的瓶颈。

例如,在讲解“化学反应的方向”相关知识点时,教师可以引导学生利用数式模型,对化学反应是否可以自发进行分析,通过吉布斯等温方程式△G=△H-T△S这一数式模型,促使学生更加深入地掌握反应自发性的知识。又如,在“放热反应与吸热反应”教学中,教师可以引导学生利用图形模型进行学习,对能量变化图进行构建,图中需包括放热反应、吸热反应中所要掌握的知识点。这样,学生在遇到该类问题后,便可以在脑海中构建该类图形模型,进而提升解题能力。

在“盐类水解”的教学中,教师可以引导学生构建数学图形模型,从定量的角度分析盐类水解的本质特点。教师可以引导学生画出常温下pH约为5的0.1mol/L的NH4Cl溶液在水解前后溶液中存在的微粒种类及其浓度相对大小的柱形图,帮助学生分析盐类水解过程的微观变化,从而加深对盐类水解程度知识的理解。此外,教师还可以借助图形帮助学生理解盐类水解的本质,掌握盐类水解的符号表征,使学生更加熟练地应用相关知识体系来解题。

(四)构建程序模型,消除学生解题思路的障碍

在化学教学过程中构建程序模型,是指在解答综合性的化学问题时,将大问题分解成几个简单的、基础的问题或步骤。教师可以引导学生通过对简单问题的解答或对基础步骤的处理,使其顺利地解答整个问题。

例如,在讲解“新型化学电源电极反应式的书写”时,教师可将电极反应式的书写分解成三个步骤:(1)根据题目提供的信息分别找出发生氧化反应和还原反应的反应物和生成物,初步写出电极反应式;(2)结合电解质溶液的酸碱性配平电极反应式;(3)检查电极反应式的原子守恒和电荷守恒。学生在处理分解步骤的过程中,自然而然地可以使新型电池的“神秘感”消失,从而达到化繁为简、解决问题的目的。又如,在讲解“有关难溶电解质的沉淀溶解平衡图像题”时,教师可将对图形的分析大致分解成下列几个问题:(1)横、纵坐标的含义是什么?(2)曲线的含义是什么?(3)题干中所指的点处于什么状态?(4)特定的点移动到某曲线上需要改变什么条件或发生什么变化?在解答这些问题的过程中,学生就会加深对题目的理解和对图形的认识,从而明确解题的切入点,找到正确的解题方法。故而,在类似的高中化学习题教学中,教师要善于引导学生构建程序模型,从而降低问题的难度,消除学生解题思路的障碍,提升学生的综合解题能力,在增强学生自信心的同时,促进学生证据推理和模型认知素养的发展。

结 语

总之,由于受多种因素影响,高中化学教学还存在一些问题,严重影响学生的学习效果,而学科核心素养的提出正是教学改革的契机。因此,在实际工作中,教师要打破传统教学模式的束缚,把模型构建作为基础,结合学生的实际情况,利用多样化的教学手段,开展化学教学活动,从根本上提升学生的综合素养,促进学生全面发展。

[参考文献]

[1]李灵敏.基于模型认知与构建的高中化学教学策略[J].化学教与学,2020(01):18-20,13.

[2]方华.例谈化学模型构建的常见模式[J].中小学教学研究,2021(01):28.

[3]刘桂清.高中化学教学中构建“模型认知”能力的研究[J].新课程(中学),2019(09):202.

作者简介:林妹英(1975.8-),女,福建莆田人,任教于福建省莆田第六中学,中学一级教师,本科学历。