硫铁矿开采中矿山地质环境治理措施及效果评价分析

2022-04-08付政丽

付政丽

(河南省航空物探遥感中心,河南 郑州 450000)

随着我国工业领域的快速发展和人们对物质生活水平要求的不断提高,对各种资源的需求量越来越大[1]。为应对这种局面,世界范围内每年都要开展大量的矿产资源供人们使用[2]。矿产资源的开发利用虽然为人们的生活和工业发展作出了非常重要的贡献,但与此同时,资源开发过程中不可避免地会带来一系列的生态环境问题,给矿藏区域的水、空气、土壤、地质等都带来了严重的恶劣影响[3]。党的十八大以后,国家层面对生态文明建设的力度越来越大[4]。在这样的背景下,人们越来越关注矿产资源开采过程中的环境问题,对矿山地质环境污染现象进行了深入的分析与研究,结合矿山实际情况提出了一系列的措施和手段,使得矿山的地质环境得到了很好的改善[5]。本文以某硫铁矿山为例,分析了矿山地质环境存在的问题,并结合实际情况提出了有效的治理措施,取得了很好的应用效果,在促进生态文明建设方面发挥着重要的现实意义。

1 硫铁矿山基本情况概述

1.1 矿山开发情况

本文所述的硫铁矿矿山内包含有丰富的矿产资源,从20世纪50年代开始进行矿产资源的开发利用,直到本世纪初所有的矿山矿井全部关闭。矿产开发利用期间获得了丰富的硫铁矿资源,为当地的社会经济发展作出了不可磨灭的贡献。整个开采区域面积达到了9.1 km2,最大的连续采空区域面积达到了5.5 km2,早期的5个流铁矿井开采得到矿产资源将近2 000万t。但是在矿区附近的土地资源、地表植被、水资源等都遭到了严重的破坏。

1.2 土地利用现状

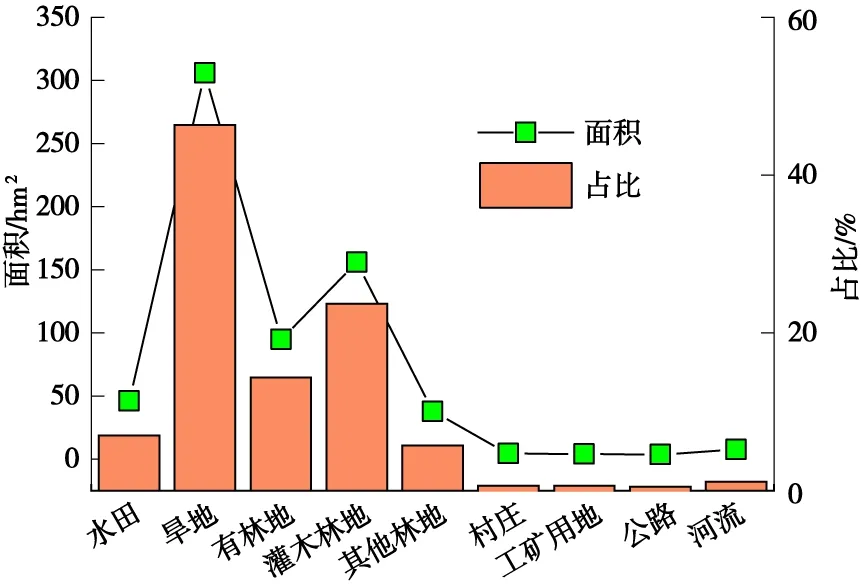

为了更好地开展矿山地质环境治理工作,首先需要对研究区域的土地利用现状进行深入调查研究。通过前期统计分析发现研究区域范围内共包含的面积达到了660 hm2。研究区土地基本类型及其占比情况如图1所示。其中,水田和旱地属于耕地,总面积及其占比分别为352 hm2和53.33%,但是大部分面积出现了严重酸化现象,不利于植物种植。林地的总面积达到了288.5 hm2,占比为43.71%,但大部分面积同样出现了严重的酸化问题。村庄、工矿用地和公路属于建设用地,在整个研究区域内分布比较均匀,总面积和占比分别为11.9 hm2和1.8%。河流属于水域用地,其总面积和占比分别为7.6 hm2和1.15%。

图1 研究区土地的利用现状统计Fig.1 Statistics of land use status in the study area

2 矿山地质环境污染问题分析

2.1 土壤污染问题

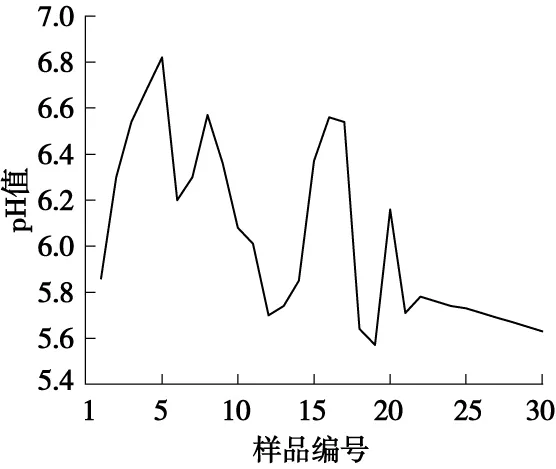

硫铁矿在开采期间还配套建设了冶炼厂,并采用土法炼磺技术来提取硫元素,对整个矿山区域造成了严重污染,酸雨现象特别严重,矿区土地出现了严重酸化现象。根据记载数据,研究区每年排放的废气和废水分别高达200 m3和31万t,厂区内的SO2浓度长期处于185 mg/m3,超过安全标准值7倍以上。为了对研究区的土壤属性进行分析,使用网格法在整个研究区域内均匀采取土壤样本30份,对土壤的pH值和重金属污染情况进行了调查研究。30个采样样品检测得到的pH值如图2所示。

图2 不同编号样品对应的pH值Fig.2 Corresponding pH value of samples with different numbers

从图2中可以看出,30个样品的pH值全部在7以下,具体分布范围为5.41~6.68,平均pH值为5.96,说明在整个研究区域范围内土壤全部呈现出酸性的特点。记载数据表明,在硫铁矿开采和开发利用最鼎盛时期,土壤的pH值最低达到了2.5~4.5。经过多年的自然改良,目前pH值有了一定程度提升,但整体上仍然为酸性。酸性土地主要包括林地和耕地,整体面积达到了540.2 hm2。

进一步对土壤中包含的典型重金属元素含量进行了检测分析,并统计了30个样品中各重金属元素含量的平均值,将其与安全标准值进行对比。土壤重金属元素含量的统计及其与安全标准之间的对比情况如图3所示。由图3中数据可以看出,镉、汞、铜、铅、锌、镍元素的含量均相对较低,最大值没有超过安全标准。砷元素的含量相对较高,不管是平均值还是最大值均超过了安全标准值,有29个样品砷含量超标,超标率达到了96.67%。铬元素含量的最大值超过了安全标准值,平均值也接近安全标准,有13个样品存在铬含量超标现象,超标率为43.33%。可见,研究区土壤中存在一定的砷和重金属铬污染现象,在后续治理中需要重点对这2种元素进行治理。

图3 土壤重金属元素含量检测统计结果Fig.3 Statistical results of soil heavy metal element content testing

2.2 地下含水层的破坏情况

硫铁矿藏资源在开采利用过程中,会对周围的地表水以及地下水造成不同程度的破坏,进而对周围居民的生活和生产用水造成影响。硫铁矿开采导致形成大面积的连续采空区,部分区域甚至出现了塌陷问题,使得地下水水位降低,给人们的生活用水带来了很大难度。调查研究表明,整个采空区的面积超过5.5 km2,其中单个采空区最大面积约为3 km2。研究区内共包含9个行政村,对每个行政村的饮用水可供给能力以及存在的缺口情况进行了统计分析,结果如图4所示。

图4 各行政村饮用水可供给能力及缺口情况统计Fig.4 Statistics of drinking water supply capacity and gaps in administrative villages

2.3 地形地貌景观破坏现象

硫铁矿产资源开采过程同样给附近区域的地形地貌及其他景观造成了不同程度的破坏,具体可从以下几个层面进行阐述:①矿产资源开采和冶炼中形成的大量矿渣都在附近区域堆积,不仅直接改变了附近地形地貌特征,还形成了大量的边坡,遇到强降雨时特别容易出现水土流失甚至泥石流等地质灾害现象,对附近居民的财产和生命安全构成了一定的威胁;②矿渣中包含有一定的重金属元素及其他有毒有害物质,长时间堆积对附近土壤造成污染,不适合进行植物种植,矿渣堆积附近区域的植物几乎枯萎,形成一片荒凉景象;③夏天雨水比较充足,强降雨将堆积的矿渣冲入附近河流中,不仅对河流造成了堵塞,还对河水造成了污染,对河流沿岸景观造成了不良影响。

2.4 地质灾害问题

由于废弃的硫铁矿区长时间疏于管理,导致多处地方出现了地质灾害现象,其中最典型的包括5处,崩塌和滑坡各1处,泥石流3处,对研究区域内几百人的正常生活造成了严重的影响。

3 矿山地质环境治理措施研究

3.1 土壤污染治理措施

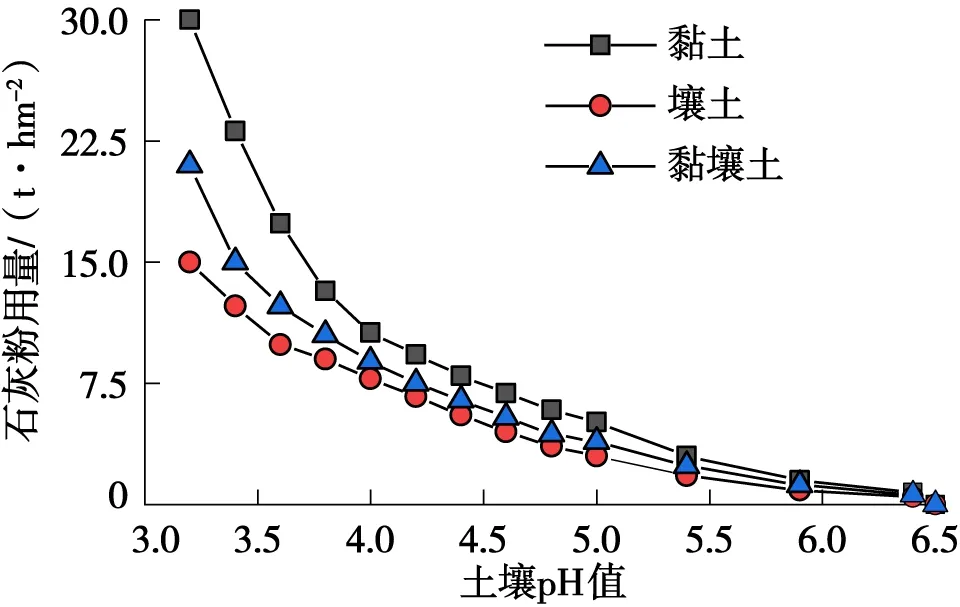

(1)土壤pH值治理。在酸化土壤中施加石灰粉能有效改善土壤酸性,也最快速、最直接[6]。石灰粉还可以使土壤形成团粒结构,增加土壤的保水性能,使土壤更加适合植物种植。土壤pH值与石灰粉用量之间的关系曲线如图5所示。

图5 土壤pH值与石灰粉用量之间的关系曲线Fig.5 Relationship curve between soil pHvalue and lime powder dosage

石灰粉使用量需充分考虑土壤的实际pH值及土壤基本属性,当pH值超过6.5时无需添加石灰粉。具体操作中需要在土地犁耙前将石灰粉均匀喷洒在土地表面,在犁耙过程中确保石灰粉与土壤均匀混合。另外,在犁耙阶段还需要按照40 kg/hm2的标准在土壤中施加磷氨肥料,以改善土壤的肥力,提升植物种植效果。

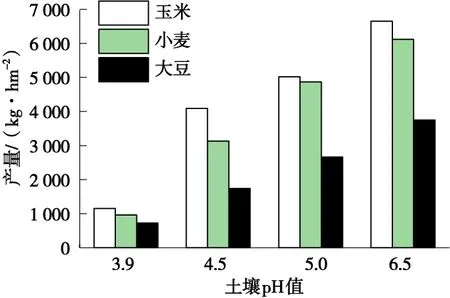

通过添加石灰粉的方式使酸化土壤逐渐得到改良,种植的农作物产量随之不断增加,不同土壤pH值种植典型农作物时对应的产量情况如图6所示。由图6中数据可知,当土壤呈酸性特点时,农作物产量都相对偏低,当土壤pH值在6.5左右时对应的产量是最高的。

图6 土壤pH值对典型农作物产量的影响情况Fig.6 Influence of soil pH on the yield of typical crops

(2)重金属污染治理。目前针对硫铁矿山中的重金属污染问题,基于植物修复技术对其进行治理是最有效的方法,此方法基本不会产生二次污染现象[7]。植物在种植过程中根部会产生大量的微生物,微生物可以对重金属元素产生富集的效果。但需要对种植后的植物根部进行妥善处理,避免产生二次污染。上文研究发现,研究区域内存在一定的砷和重金属铬污染现象,结合实际情况可以通过种植油菜的方式来处理重金属污染现象。因为油菜根茎对砷和重金属铬有很好的富集效果。但是需要说明的是,油菜收割完毕后,需要对收集得到的根茎进行统一焚烧后深埋处理。

3.2 地下含水层破坏治理措施

硫铁矿床开采对本区域的地质结构造成的严重破坏,甚至出现塌陷区,这种破坏是难以治理和恢复的[8]。通过调研发现,研究区的年降雨量可以达到1 100 mL,附近分布有多个山泉和水田。因此,可以充分利用降雨以及周边的水资源对研究区域进行水资源供给,以满足研究区内居民的生活和生产用水需求。为了确保方案的可行性,对附近4个水源的水质进行了取样检测,检测结果及其与标准限值之间的对比情况见表1。

表1 附近水源水质检测结果及其与标准限值的对比Tab.1 Water quality test results of nearby water sources and comparison with standard limits

由表1中数据可以看出,附近水源的水质完全能够满足基本饮用水的需要,可以作为研究区域居民的饮用水。具体操作中,在居民点附近修建蓄水池,同时修建给水设施,将附近水源引入蓄水池中,通过水管将蓄水池中的水引入居民家中,确保居民的正常生活用水得到有效保障。

3.3 地形地貌景观治理措施

针对矿渣堆积对研究区域附近地形地貌及景观造成的不良影响,可以从以下几个方面开展治理工作[9]。

(1)对于比较新的矿渣堆积山体,整体结构比较松散且占地面积比较大,形成的坡体比较陡。针对此现象需要采取主动措施逐级将坡体角度控制到自然休止角为止,然后采用格构、脚墙等措施对其进行治理。同时对地形进行整理,辅助使用绿化工程,在平整区域可以进行覆盖土地后进行复垦。

(2)对于老渣土堆积山体,整体结构通常比较硬实,坡体比较小且稳定,部分区域已经自然形成了绿化带。针对这种现象,无需开展大规模治理工作,只需在没有出现绿化带的区域通过人工种植方式对其进行绿化处理。

(3)对于高陡斜坡,考虑到表面覆盖有固结矿渣,其整体比较稳定。所以可以采用三维网坡面绿化治理措施。部分不稳定区域可在用格构绿化同时利用锚杆进行加固,平整区域可以覆土复垦。

(4)由于硫铁矿山部分区域已经废弃较久,因此很多地方已经自然生长出了杜鹃、马桑、斑牙等灌木植物。考虑到研究区域土壤呈现出酸性的特点,可以在合适区域种植大量香椿树,通过人工造林方式逐渐恢复研究区域的林地生态。

3.4 地质灾害问题治理措施

针对研究区域内出现的5处典型地质灾害现象,考虑到矿渣堆积山体比较脆弱,不宜采用大规模的防护治理措施[10]。充分结合研究区域实际情况,拟采用小型治理加生态护坡的方式对地质灾害现象进行治理。针对山体崩塌地质灾害现象,首先对已经出现的危害现象进行清理,然后对局部脆弱区域进行锚固强化处理,同时对整个山体采用主动网方式进行防护治理;针对矿渣出现的滑坡地质灾害现象,同样对出现的危险情况进行清理,然后通过脚墙以及谷坊、拦挡等对滑坡进行防治,结合生态防护坡对坡体进行治理;针对第1处泥石流地质灾害现象,修建截排水工程,避免过多的积水流入坡体,切断泥石流产生的必要条件,同时结合植物生态护坡方法对坡体进行治理防护;针对第2处泥石流地质灾害现象,应对坡体进行主动修整,然后利用适宜种植土壤对坡体进行复垦,并在坡体上种植植物进行护坡处理,坡底处修建墙体进行阻挡;针对第3处泥石流地质灾害现象,其处理方法与第1处基本相同。

4 矿山地质环境治理效果评价分析

4.1 评价指标体系的建立

本研究基于层次分析法构建矿山地质环境治理效果评价指标体系。其中,第1层次有3个指标,分别为经济、生态和社会效益。其中,经济效益指标主要描述通过地质环境治理工作带动的社会经济发展情况,生态效益指标主要描述给本地区的生态环境带来的益处,社会效益主要描述给本地区基础设施建设以及地质灾害防治等工作带来的好处。每个第1层次指标下面包含多个第2层次指标。矿山地质环境治理效果评价指标体系如图7所示,图7中还显示了各个一级指标和二级指标的权重大小。

图7 矿山地质环境治理效果评价指标体系Fig.7 Evaluation index system of mine geological environment treatment effect

4.2 治理效果定量评价

为了对地质环境治理效果进行定量评价,针对图7所示的各项指标分别将其划分成为5个等级,即Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级、Ⅴ级,以上5个等级对应的分值依次为100分、80分、60分、40分和20分。根据上述的评价等级制作对应的调查问卷表,邀请相关的学者和专家对各个指标体系的等级进行评价。研究中共发放15份调查问卷,全部得到回收且有效。对调查问卷结果进行统计分析,可以得到经济效益、生态效益、社会效益以及3种效益的综合效益的评价分数。由矿山地质环境治理定量评价结果可知,经济效益、生态效益、社会效益的评价分数依次为80.81分、75.93分和73.83分,产生的经济效益达到了优秀水平,而生态效益和社会效益达到了中等以上的水平。综合效益的分数为77.46分,同样属于中等偏上的水平。

综上所述,对硫铁矿山地质环境开展的治理工作取得了很好的效果,产生了明显的经济、生态、社会等综合效益,不仅有效改善了矿山地区的生态环境,还在一定程度上带动了本地区的经济发展。

5 结论

本文主要以硫铁矿开采中存在的矿山地质环境污染问题为研究对象,对其存在的地质环境污染现象具体治理措施进行了分析。所得结论主要如下。

(1)在对矿山开发情况、土地利用现状以及现场污染情况进行充分调研的基础上,发现硫铁矿研究区内存在明显的土壤污染问题、地下含水层破坏问题、地形地貌景观破坏现象和地质灾害问题等,亟须进行治理。

(2)对于土壤污染现象可以利用石灰粉改善土壤的酸化现象,提升农作物的产量,通过植物油菜的方法对存在的砷和铬重金属污染问题进行治理。对于居民生活和工业用水问题,可修建蓄水池并从外部区域引进健康水源,供人们正常使用。对于地形地貌和地质灾害问题,需结合实际情况修建对应的防护措施。

(3)建立了矿山地质环境治理效果评价指标体系,并对治理效果开展了定量分析与评价。结果发现经济效益、生态效益和社会效益的分值依次为80.81、75.93和73.83分,综合效益得分为77.46。可见,通过地质环境治理取得了很好的效果。