牙周基础治疗联合牙周维护治疗对慢性牙周炎伴前牙松动患者PD、BI、CAL、PLI的影响

2022-04-08袁晓燕

袁晓燕

(余姚市丈亭镇中心卫生院,浙江 余姚 315410)

慢性牙周炎是临床口腔科的常见病、多发病。此病的发病机制较为复杂,主要与患者存在牙菌斑、牙结石、创伤性咬合及遗传因素等有关。此病患者的临床表现主要是牙龈肿痛、咀嚼无力、牙周袋形成、牙周溢脓、牙齿松动、牙周附着能力降低及牙槽骨吸收等,若不能及时采取有效的治疗措施,易导致患者牙齿缺失[1]。临床上根据慢性牙周炎患者患牙的分布情况,将此病分为广泛型和局限型两种类型。广泛型慢性牙周炎患者主要表现为牙龈炎症、脓肿及牙结石,局限型慢性牙周炎患者主要表现为牙周袋内炎症加重、探诊后牙龈出血等。以往临床上多采用口腔洁治术、刮治术等牙周基础治疗手段治疗慢性牙周炎。采用这种方法治疗慢性牙周炎虽然可有效清除牙龈及牙冠的菌斑、牙石,但在治疗根尖及根管炎症、脓肿等方面的效果不理想。另外,部分患者在接受牙周基础治疗后口腔清洁意识及自我约束意识较为薄弱,未能长期维持口腔卫生,易导致其病情复发[2]。牙周维护治疗主要是指在牙周基础治疗的前提下开展的阶段性牙周支持治疗,可控制各种致病因素、细菌微生物的增生及牙周间的平衡关系[3]。本文将我院接诊的50 例慢性牙周炎伴前牙松动患者作为研究对象,探讨牙周基础治疗联合牙周维护治疗对慢性牙周炎伴前牙松动患者牙周探诊深度(PD)、龈沟出血指数(BI)、临床附着丧失(CAL)及菌斑指数(PLI)的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018 年1 月至2020 年1 月期间我院接诊的50 例慢性牙周炎伴前牙松动患者作为研究对象。其纳入标准是:病情符合慢性牙周炎的诊断标准,且存在前牙松动的情况;牙槽骨吸收>根长的一半;PD ≥6 mm 的位点占全部位点的30%以上;病历资料完整且自愿参与本研究。其排除标准是:近期应用过抗生素;既往有全冠牙齿修复史;存在凝血功能障碍或认知功能障碍。按照随机数表法将其分为常模组和探讨组,每组各有患者25 例。在常模组患者中,有男13 例,女12 例;其年龄为32 ~60 岁,平均年龄为(45.69±2.65)岁;其病程为1 ~7 年,平均病程为(3.21±0.36)年。在探讨组患者中,有男14 例,女11 例;其年龄为34 ~60 岁,平均年龄为(45.75±2.68)岁;其病程为1 ~8 年,平均病程为(3.32±0.21)年。两组患者的一般资料相比,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究的开展符合2013 年修订的《赫尔辛基宣言》的要求。

1.2 方法

对常模组患者进行牙周基础治疗,方法是:采用龈下刮治术、龈上洁治术及根面平整术等对患者的牙齿进行清洁并对根面进行平整,同时还需根据患者的病情给予其有针对性的抗菌治疗。针对患者松动的前牙,需进行调牙合 处理。若患者存在牙髓炎的症状,需对其进行根管治疗。对探讨组患者进行牙周基础治疗联合牙周维护治疗。对该组患者进行牙周基础治疗的方法与常模组相同,对其实施牙周维护治疗的方法是:参考Lang提出的牙周风险评估系统对患者牙周炎复发的风险进行评估,根据评估的结果确认患者复诊的时间,定期对其牙周进行复查、维护,2 ~4 次/ 年。针对首次接受治疗的患者,需评估其牙周的健康状况、口腔内微生物的情况及是否存在其他口腔疾病,并根据评估的结果分析导致患者出现慢性牙周炎及前牙松动的原因,为其制定有针对性的牙周维护计划。计划内容主要包括告知患者正确的口腔清洁方式,让其勤刷牙,可采用竖转动法和水平颤动法刷牙,以充分清洁牙齿;告知患者在塞牙后应使用牙线剔牙,避免形成偏侧咀嚼的习惯,并纠正夜磨牙、紧咬牙等习惯;嘱患者戒烟限酒,少吃辛辣等刺激性食物;告知患者保持良好的作息习惯,避免精神长期过度紧张,保持心情愉悦;嘱患者适量摄入维生素和微量元素,保持营养均衡。在患者每次复查时需对其牙周的健康状况进行系统性评估,并根据评估的结果制定下一阶段的牙周维护方案,确定下次复诊的时间。共治疗9 个月。

1.3 疗效判定标准与观察指标

比较两组患者的临床疗效及治疗期间发生不良反应(如牙根敏感、牙龈水肿等)的情况。用显效、有效、无效评估患者的疗效。显效:治疗后患者的牙龈出血、前牙松动等症状全部消失,其PD、BI、CAL、PLI 均恢复至正常水平。有效:治疗后患者的牙龈出血、前牙松动等症状明显缓解,其PD、BI、CAL、PLI 较治疗前均明显下降。无效:治疗后患者的牙龈出血、前牙松动等症状未得到缓解,其PD、BI、CAL、PLI 较治疗前无明显变化[4]。总有效率=(显效例数+ 有效例数)/总例数×100%。治疗前后,比较两组患者的PD、BI、CAL、PLI 及平均每年缺牙数(统计治疗前及治疗后2 年内的平均每年缺牙数)[5]。

1.4 统计学方法

用SPSS 22.0 软件处理本研究中的数据,计量资料用±s表示,用t检验,计数资料用% 表示,用χ² 检验,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

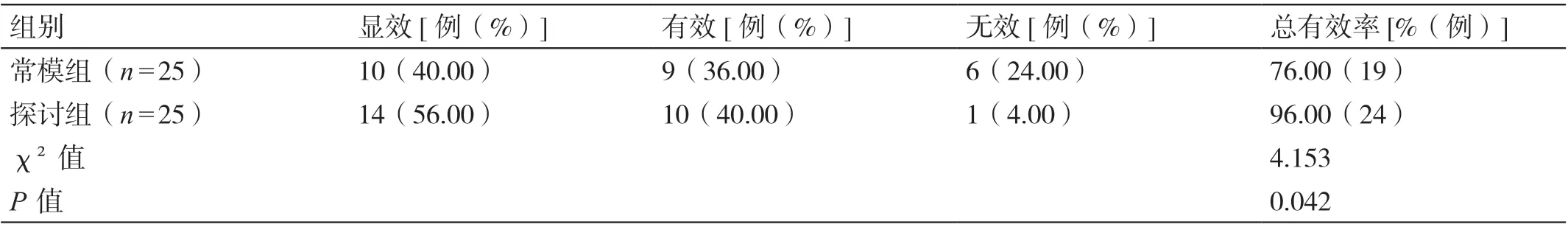

2.1 两组患者临床疗效的比较

探讨组患者治疗的总有效率为96.00%,常模组患者治疗的总有效率为76.00%,二者相比差异有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 两组患者临床疗效的比较

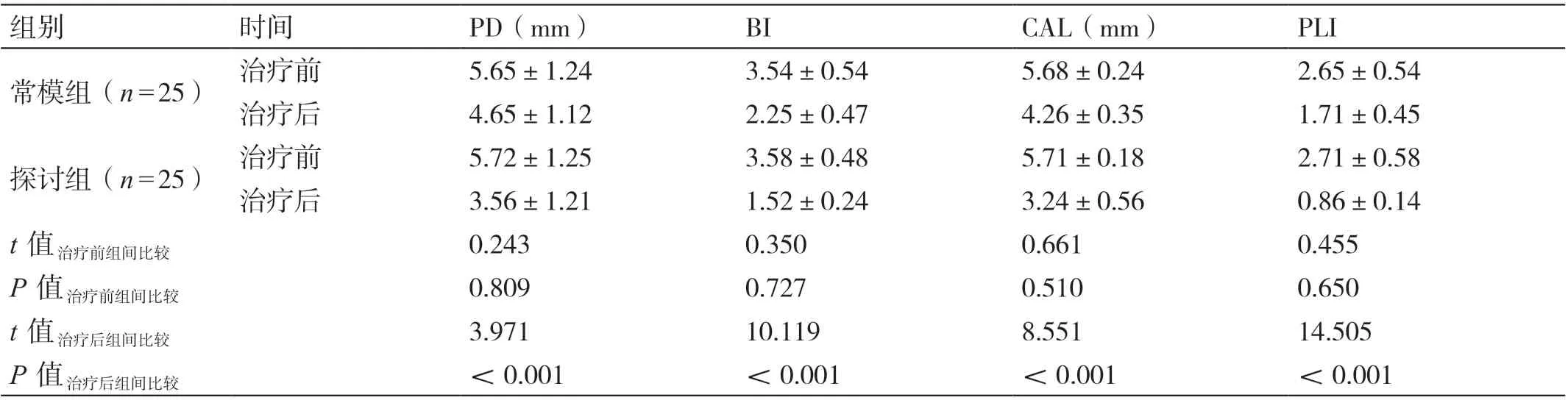

2.2 治疗前后两组患者PD、BI、CAL、PLI的比较

治疗前,两组患者的PD、BI、CAL、PLI 相比,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,探讨组患者的PD、BI、CAL、PLI 均低于常模组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 治疗前后两组患者PD、BI、CAL、PLI 的比较(± s)

表2 治疗前后两组患者PD、BI、CAL、PLI 的比较(± s)

组别时间PD(mm)BICAL(mm)PLI常模组(n=25) 治疗前5.65±1.243.54±0.545.68±0.242.65±0.54治疗后4.65±1.122.25±0.474.26±0.351.71±0.45探讨组(n=25) 治疗前5.72±1.253.58±0.485.71±0.182.71±0.58治疗后3.56±1.211.52±0.243.24±0.560.86±0.14 t 值治疗前组间比较0.2430.3500.6610.455 P 值治疗前组间比较0.8090.7270.5100.650 t 值治疗后组间比较3.97110.1198.55114.505 P 值治疗后组间比较<0.001<0.001<0.001<0.001

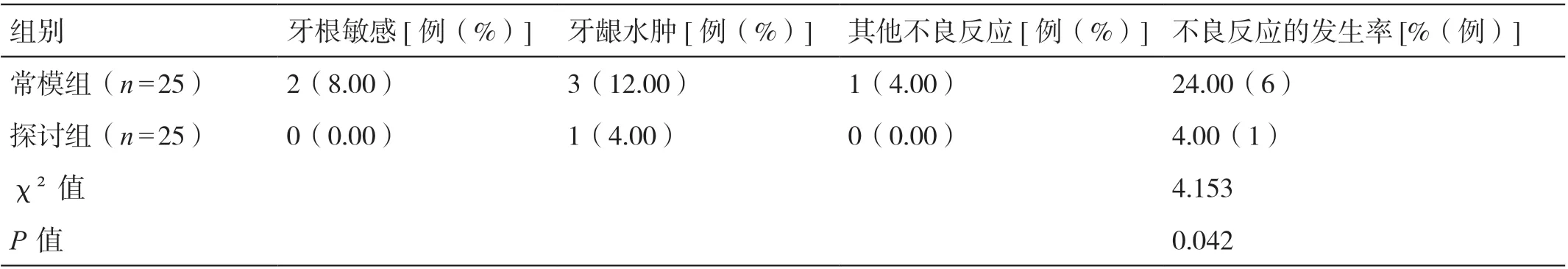

2.3 治疗期间两组患者不良反应发生率的比较

治疗期间,探讨组患者不良反应的发生率为4.00%,常模组患者不良反应的发生率为24.00%,二者相比差异有统计学意义(P<0.05)。详见表3。

表3 治疗期间两组患者不良反应发生率的比较

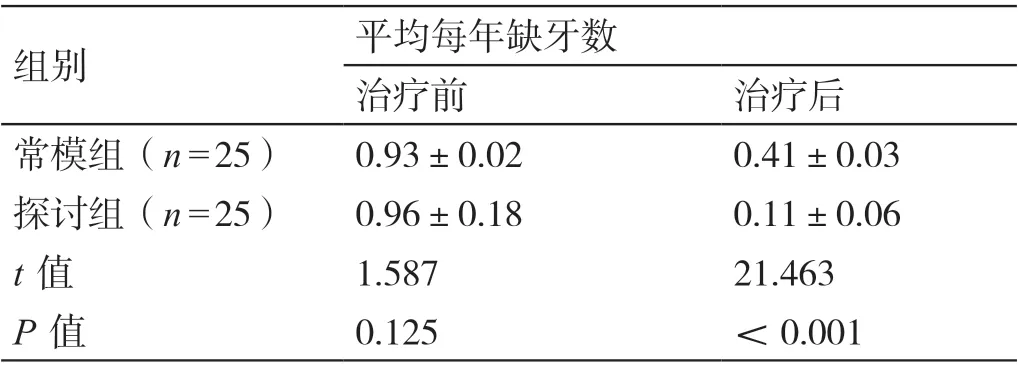

2.4 治疗前后两组患者平均每年缺牙数的比较

治疗前,两组患者的平均每年缺牙数相比,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,探讨组患者的平均每年缺牙数少于常模组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表4。

表4 治疗前后两组患者平均每年缺牙数的比较(颗,± s)

表4 治疗前后两组患者平均每年缺牙数的比较(颗,± s)

组别平均每年缺牙数治疗前治疗后常模组(n=25)0.93±0.020.41±0.03探讨组(n=25)0.96±0.180.11±0.06 t 值1.58721.463 P 值0.125<0.001

3 讨论

慢性牙周炎是临床上常见的一种口腔疾病。此病主要是由于牙龈炎向深部牙周组织扩展所致。慢性牙周炎的发病率可随着患者年龄的增长而增加。此病可引起牙龈出血、萎缩及牙周组织发炎等症状,若长期得不到有效的治疗可导致患者牙齿松动、脱落[6]。因此,对慢性牙周炎患者进行科学、有效的治疗十分必要。以往临床上对此病患者主要是进行牙周基础治疗,目的是减少牙菌斑、缓解牙周组织的炎症反应,但无法有效改善牙齿松动的情况,患者的整体疗效欠佳[7]。近年来,临床上对慢性牙周炎患者进行牙周基础治疗联合牙周维护治疗取得了较好的疗效。研究指出,牙周炎伴前牙松动患者在接受牙周基础治疗后,若每3 个月进行1 次牙周维护,则连续维护3 次即可有效改善其牙齿松动的情况[8]。进行牙周维护治疗可根据患者牙齿松动的程度及牙周炎的严重程度为其制定有针对性的阶段性维护措施,有利于维持其牙周的健康[9]。针对口腔清洁意识差的患者,定期对其进行牙周维护治疗能有效提高其口腔的清洁度,避免牙菌斑的再生[10]。另外,定期对患者进行牙周维护治疗还可避免其牙周基础治疗的疗效随时间的推移而下降,同时还能在一定程度上提高牙周基础治疗的安全性[11-12]。

本研究的结果证实,对慢性牙周炎伴前牙松动患者进行牙周基础治疗联合牙周维护治疗的效果显著,能有效改善其PD、BI、CAL、PLI 等指标,减轻其牙周炎及前牙松动的症状,延缓其牙齿缺失,且治疗的安全性较高。