职业院校教师传统文化素养培训的思考与实践

2022-04-07宋婕李俊

宋婕,李俊

(1.广州城市职业学院 马克思主义学院,广东 广州510405;2.广州城市职业学院 国学院,广东 广州510405)

党的十九大指出,文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。 在文化多元的时代,中华优秀传统文化作为中华民族的根与魂,为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养,坚定着我们的文化信仰,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。 作为承担着传播知识、传播思想、传播真理的历史使命,肩负着塑造灵魂、塑造生命、塑造人的时代重任的新时代的教师,只有具有高度文化自信、深刻民族文化认同和深厚传统文化素养,才能承担起为党育人、为国育才的神圣使命。

一、职业院校教师传统文化素养现状及分析

教师传统文化素养是教师对传统文化的理论认知、价值认同以及情感归属等要素的综合体现,是文化自信的源泉,也是新时代建立一支“坚守专业精神、职业精神和工匠精神,践行社会主义核心价值观,以德立身、以德立学、以德立教”的新时代“双师型”职业教师队伍的重要基础。

然而,长期以来,职业院校教师传统文化意识淡薄、理解偏差,文化自信和价值观自信不足,严重影响了育人效果。 研究表明,目前职业院校教师传统文化素养总体处于较低的层次。 笔者带领研究团队在2020 年对广东地区多所职业院校的在岗在编教师传统文化素养进行网络问卷的施测,回收有效问卷458 份,同时对广州某高等职业院校20 名教师进行了关于教师传统文化素养方面的深度访谈[1]。 我们分别考察了教师每天的阅读时长、近一年内阅读书籍数、观看的人文知识类节目数以及参加爱心活动的频率等问题。 结果表明,超过半数以上教师每日读书时长不超过1 小时、一年读书1⁃2 本、观看人文教育类节目1⁃2 部、慈善活动数月一次,频率不高。 对传统文化的了解程度,依次为传统节日、传统习俗、传统游戏与传统运动,对传统经典的掌握程度不高。 20%教师偏向于认为传统文化中有许多糟粕,不适应于现代社会;60%的教师认为传统文化与自己的职业关联不大,他们也很少接触相关内容;有部分教师认为传统文化对自己精神世界、人际交往影响很大,此类教师多具有相关家庭背景和特殊经历。 通过相关分析,性别、教龄与职务与教师对传统文化的认同、了解程度以及自身的道德修养相关不显著;每日读书时长与传统文化的认同、了解程度与个人道德修养及职业效能感都普遍具有正相关,即每日读书时间越长的人,越认同传统文化,对传统文化越了解,并且具有更高的个人道德修养与职业效能感;观看人文知识节目也有类似的结果。 值得关注的是,学历越高,对传统文化的了解程度反而越低。

造成上述问题的原因大致可归结为如下几个方面:

一是百年前基于民族救亡而对传统文化矫枉过正的批判,至今仍然影响着不少人的思维,他们并没有直接阅读传统典籍的经验,只了解被批判的那些“传统”,从而对传统文化产生天然的排斥心理。 二是在新旧交替的社会转型中,传统文化的教育没能以适当的方式接续起来,国人对“传统”愈益疏离。 在多年来的教师教育的培养中,也存在着明显的课程结构缺陷,比如教育硕士只重视教育论与教育技术的培养,而对于传统文化的学习基本没有[2]。 同时,目前学科分野愈益精细,传统文化多被作为学科而不是学人应具有的基本素养划归到了所谓文史哲学科大类里面,其他学科少有接触。 这也能解释为什么学历越高的人对传统文化的了解程度反而越低。 三是在现代社会中,教师的职业文化由于教师作为一种纯粹的“职业”存在而面临着种种困境,“开放型培养制度失去了较为稳定的文化优势、新的准入制度不利于教师文化渗透、实践取向淡化了教师职业文化影响”等是造成教师职业文化缺失困境的主要原因[3]。 而职业院校教师的培养机构、准入门槛、专业背景更具多样性,其职业文化缺失的困境也更为明显。 四是在近年来职业院校教师的职后培训中,更着重于教师的专业技能和信息化应用培训,传统文化素养培训数量不多、质量不高,培训课程缺乏顶层设计,课程标准缺失,培训资源缺乏有效组织。 如果说前三个问题需要更大的政策空间和更长的历史时段才能得以缓解的话,职后教师的传统文化培训则可以更为快捷有效地弥补教师传统文化素养的缺失。

二、职业院校教师传统文化素养培训实践探索

广州城市职业学院在多年培训研究和实践的基础上,立足社会主义核心价值观,针对目前职业院校教师传统文化培训课程匮乏、标准缺失、支撑不足等问题,基于人本主义教育理念、有意义的学习和结构主义课程理论,将中华传统的知行观和体用观进行现代转化,构建了以“道·学·术·用”为核心的培训课程体系,并以此组织培训内容,整合优质资源,创新评价方式,丰富教学生态,力图将传统文化说深讲透,内化于心,外化于行,从而坚定教师文化自信和民族文化认同,实现教师传统文化素养与课程思政能力的整体提升。

(一)创新“经典为本、学修并重、思政融入、人文化成”培训课程理念,构建“道·学·术·用”传统文化培训课程体系

教育的过程不仅仅是知识传授和技能学习的过程,其本质是一个文化发展的过程,教师的传统文化素养,决定着教师对自身职业价值与身份的认同,更关乎教师生命成长本身的内在需求。 在培训设计上,我们针对教师对传统文化的理解盲点和误区,针对教师普遍存在的重专业轻思政、重技术轻人文、重技能传授轻素质培养从而“只教不育”等弊端,基于中华传统文化的特质,结合职业院校教师的特点,提出了“经典为本、学修并重、思政融入、人文化成”课程理念,旨在以经典教育增强教师文化自信和价值观自信,以行为养成塑造“大先生”格局,以传统智慧提升教师课程思政能力,助力教师整体人文素养的提升。 在此理念下,构建了“道·学·术·用”传统文化培训课程体系(见图1)。 “道”(Value)是价值引领,引导教师研习经典,廓清近代以来对传统文化认知的迷雾,体悟传统文化精髓,以中华优秀传统文化涵养社会主义核心价值观;“学”(Knowledge)是知识学问,通过了解传统经、史、子、集的知识精华以及中西方文化对比,拓宽教师知识结构,树立教师对传统文化的自豪感与认同感;“术”(Capacity)是传统技艺,指导教师欣赏和修学琴棋书画,提升教师对传统文化的感受与审美能力;“用”(Practice)是教学实践,根据受训教师所教授专业或课程的不同特点,帮助教师创造性转化和创新性运用经典智慧和修身方法,提升育人水平和能力。

图1 “道⁃学⁃术⁃用”培训课程体系与教师传统文化素养提升关系图

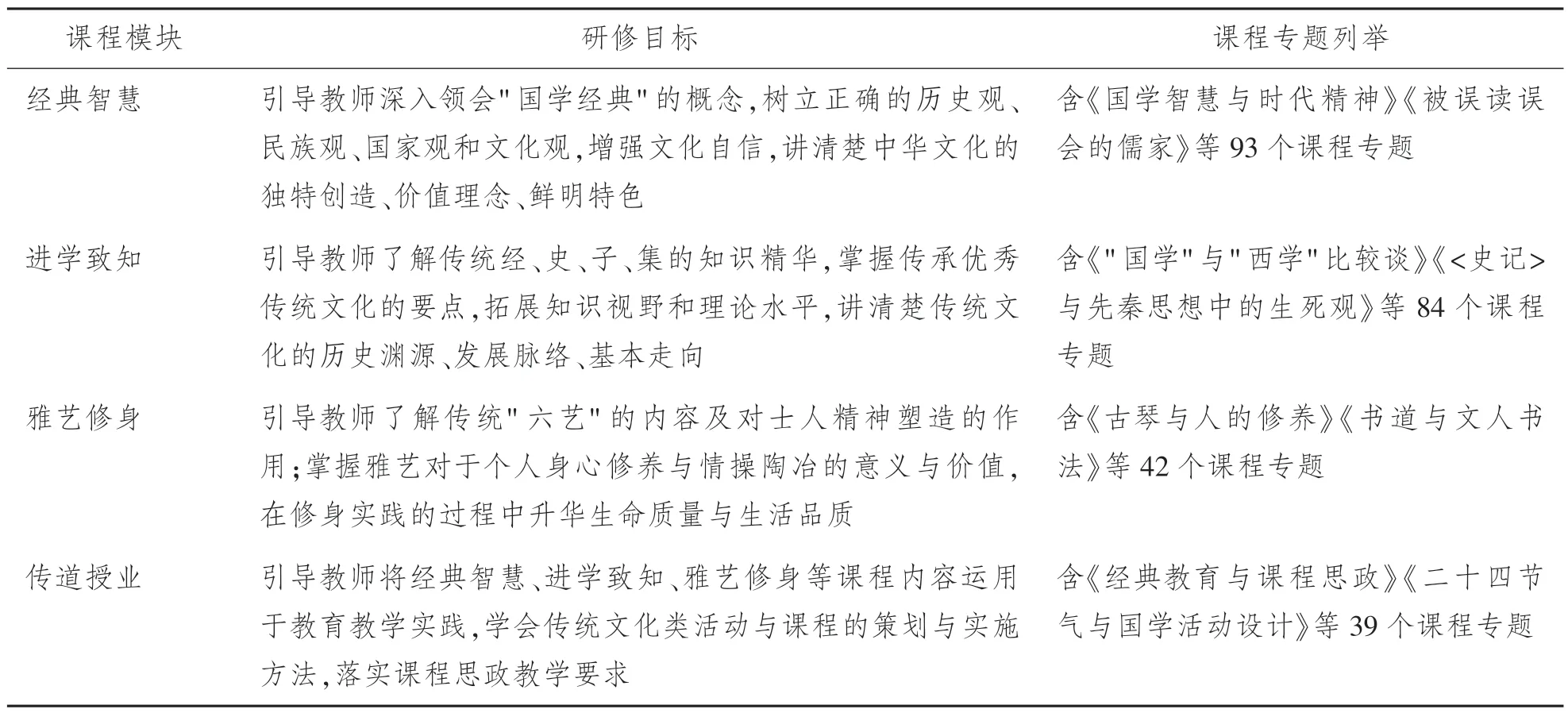

(二)开发“经典智慧、进学致知、雅艺修身、传道授业”四大课程模块,制定培训课程系列指导标准

习近平总书记在2014 年中央政治局第十三次集体学习讲话中指出:“要讲清楚中华优秀传统文化的历史渊源、发展脉络、基本走向,讲清楚中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色,增强文化自信和价值观自信。”[4]依据这两个“讲清楚”,我们开发了经典智慧、进学致知、雅艺修身、传道授业四大课程模块,分26 个研修主题共258 个课程专题(见表1),制定了《职业院校教师中华优秀传统文化素养培训课程指导标准》《职业院校中华优秀传统文化培训实践教学条件建设标准》《职业院校中华优秀传统文化实践活动指导标准》,在确保“按需施训”的基础上,精准实施“道·学·术·用”课程体系。

表1 职业院校教师中华优秀传统文化培训课程模块

(三)整合优质教学资源,构建“1(首席专家)+N(讲座教授)+1(思政导师)”师资团队

我们联合国际儒联教育传播普及委员会、国家教育行政学院经典文化教育中心、中山大学禅宗与中国文化研究院等机构,整合全国传统文化教育教学资源,建立了100 余人的专家资源库。 成立专家咨询委员会,对项目顶层设计、方案研制、课程体系构建、资源开发等进行指导。 每一模块课程设首席专家1 人,讲座教授若干,思政导师1人,逐渐形成了以首席专家为指导,由讲座专家和思政导师共同构成的五个师资团队。 项目智囊团队负责项目顶层设计、培训方案研制、培训课程体系构建、课程资源开发;经典智慧课程团队负责设计、开发并讲授以经典学习为核心的课程内容;进学致知课程团队负责设计、开发并讲授传统经、史、子、集知识精华课程内容;雅艺修身课程团队负责设计、开发并讲授传统“六艺”修身实践课程内容;传道授业课程团队负责设计、开发并讲授传统文化课程设计、教学实践等内容。 每个团队的思政导师则负责跟踪指导学员在个人教学实践中落实课程思政情况。

(四)践行知行合一,凝练学修一体“121”培训教学模式

在培训实践中,我们构建了“以学带修、以修促学”的“121”教学模式:“1”即1 个主题理论研修,在研修中通过“持敬守礼⁃吟唱雅乐⁃修身正坐⁃经典探究⁃经典智慧⁃雅艺实践⁃行为检测”课堂教学七步法,营造学修一体的教学氛围,将理论研习融入修身实践之中;“2”即2 类实践项目,包括传统雅艺和现场教学,在体验与观摩实践中领悟“由艺臻道”的传统文化精髓;最后一个“1”则是指1次分组思政研讨,通过思政导师与不同专业受训教师之间的小组研讨活动,提升教师对于传统文化“学思践悟”的能力,落实学修一体教学实践。学修一体的培训教学模式,将经典理论学习与修身实践熔于一炉,是将传统知行合一论运用于现代培训领域的有效尝试。

(五)建立多元高效的培训保障机制

1.加强培训针对性,开发中华优秀传统文化培训需求分析工具

根据长期承担职业院校教师传统文化培训项目积累的访谈经验与培训需求问卷调查结果,经过对多个学校的大样本测量,我们研发了《职业院校教师传统文化素养观测量表》,从教师日常行为修养、内在品质、师生关系效能感、自我成长效能感四个维度明确了受训教师的传统文化素养个性化需求分析模型[1],形成了“训前进行个性化需求测评精准选择课程内容+训后效果测评准确把握教师传统文化认知与感悟程度+长时段跟踪测评形成课程反馈和改进机制”贯穿培训全过程的闭环测评系统。 这一系统为教师个人或学校开展教师传统文化素养的自我诊断提供了工具,也为学校和培训机构验证培训效果、强化项目绩效管理提供了可评可测的工具。

2.加强培训的体验性,营造浓厚的传统文化培训氛围

教师培训低效现象是目前不少培训的通病。与教师的专业技能培训不同的是,教师的传统文化素养培训本质上不是一种知识技能培训,而是一种情感和价值认同的培训,是一种唤醒教师内在生命需要和境界提升的培训,在传统文化的氛围中实施传统文化培训,可以显著增强培训效果。

作为中华优秀传统文化培训基地,我们陆续建设了茶艺室、特藏室、经典诵读中心暨岭南书画室、国乐室、阅览室、岭南文化中心等传统文化实训室,配置了实训用桌椅、多媒体教学设备、茶具、笔墨纸砚、古筝、古琴、基本国学典籍以及普及类国学读物。 学员身处琴韵茶香之中与传统经典对话,可以减少与传统文化的疏离感,全身心地投入经典的学习和研讨之中。 除此之外,学校与西汉南越王博物馆、广东民间工艺博物馆、广东省农科院茶叶研究所等30 余家单位或机构合作,建立了国学教育校外实践基地,组织学员在基地开展现场观摩和礼乐实践活动,增强学员的实践体验和现场感受。

3.加强培训的协同性,构建四位一体的培训支撑平台

所谓协同,就是指协调两个或者两个以上的不同资源或者个体一致地达成某一目标的过程或能力[5]。 职业院校教师培训传统文化培训需要有政府部门的支持、参训学校的需求、行业企业提供实践基地、高等院校提供优质师资,培训机构组织实施起来才会得心应手。 为此,我们牵头组建了全国职业院校中华优秀传统文化教育联盟,依托国际儒学联合会普及委员会、尼山圣源书院、中山大学禅宗与中国文化研究院、广州市中小学和中职教师继续教育基地等平台,成立了由相关机构负责人组成的咨询委员会,以培训机构(学校)为核心,建立起教育行政部门、培训机构、参训学校及行业企业“四位一体”的培训支撑平台(见图2),保障培训高效运作和高质量实施。

图2 “四位一体”机制

4.加强培训的长效性,建立双线融通的丰富教学资源

充分利用专家库资源,线上建设了大思政育人资源库、国学传习网(广东省高校优秀宣传思想工作网站),以及国家职业教育教学资源库《四书五经导读》标准化课程。 基于网络和课程学习平台,将多方协同培训机制转化为立体研学机制。线下课程面向职业院校教师开展专题研习课程,线上依托学习平台深化线下学习成果,促进学员交流互动,为实现多方协同育人提供“能学辅教、处处可用、交流无碍”的平台保障。

三、结语

作为承担技术技能人才培养、推进就业创业创新重任的类型教育,职业院校不仅是“能工巧匠”“大国工匠”的培养摇篮,更是高素质技术技能人才“文化自信”的培养基地,因此,职业院校教师首先应具备对中华优秀传统文化的认同与自信。广州城市职业学院开展传统文化素养培训十年以来,完成培训项目51 项,1.3 万余教师从中受益,培训学员满意度95%以上。 不少教师培训后在本校推动传统文化育人工作,取得了明显成效。 我们所探索的培训理念及实践路径,是对中华优秀传统文化在教师培训领域进行创造性转化和创新性发展的尝试,希望能为职业院校开展传统文化培训提供有益的借鉴。