融入中华文化的涉外社区教育课程体系开发与实践

2022-04-07范荟

范 荟

(广州城市职业学院 公共管理学院,广东 广州510405)

当前,广州国际大都市建设进入快车道,对涉外社区的社区治理和社区服务提出了更高要求。2014 年,包括教育部在内的七个部门联合发布了《关于推进学习型城市建设的意见》,其中要求“广泛开展社区教育,推动社区治理创新”[1]。 2016年,教育部、民政部和科技部等九个部门联合发布的《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》明确提出:“创新社区教育形式。 创新教育载体和学习形式,培育一批优质学习项目品牌。 在组织课堂学习的基础上,积极开展才艺展示、参观游学、读书沙龙等多种形式的社区教育活动,探索团队学习、体验学习、远程学习等模式”[2]。 众所周知,社区教育的重要载体是社区教育的课程和活动,即社区教育课程体系,社区教育课程体系的开发将成为深化社区教育内涵发展的关键环节。 因此,在涉外社区教育中,开发完善的、有特色的社区教育课程体系并将其推广实践,既是涉外社区教育的有益尝试,也为涉外社区治理提供了新的路径。

一、中华文化融入涉外社区教育具备必要性和可行性

(一)中华文化融入涉外社区教育的必要性

1.社区治理的需要

融入中华文化的涉外社区教育可以帮助外国人更好地了解中国文化和居住地地方文化,更好地学习汉语及当地方言,增加与本地居民的接触频率,增强相互之间的互动,从而在频繁的互动中实现文化的习得和交流,这样有利于这些外国人更好地融入社区生活、更好地融入中国社会。 同时,融入中华文化的涉外社区教育会让社区内的中国居民更有归属感和使命感以及包容度,对社区内的外籍居民持友善、包容的态度,进而增加交往频率、提高交往质量,共促社区和谐。

2.身心健康的需要

融入中华文化的涉外社区教育通过开展一系列丰富多彩的社区教育课程及活动,可以更好地丰富社区内居民的业余生活、帮助其培养更多的兴趣爱好、帮助其学习更多的技能、帮助他们交到志同道合的朋友,涉外社区教育课程及活动的开展有益于社区居民的身心健康。

3.城市宣传的需要

在华外籍人口是我国对外宣传的重要力量,通过社区教育让他们更全面地了解中国、了解当地,进而爱上他们生活的这片土地。 他们可以通过人际传播和网络传播来宣传中国、宣传地方,从而带动城市品牌的塑造和提升。

(二)涉外社区教育的可行性

1.政治保证

改革开放以来,尤其是21 世纪以来,随着进入中国各大城市的外籍人口越来越多,涉外社区逐步形成,而涉外社区的治理工作是中央和地方各级政府的工作重点,各级政府对涉外社区提供社区教育方面持肯定并支持的态度,这为涉外社区教育提供了政治保证[3]。

2.经济保障

目前,社区教育的主体部分经费依然是由公共财政支出。 涉外社区教育的开展能够有充足的资金保障,需要中央及地方各级政府的支持,地方各级政府除了在社区教育方面有一定的预算外,也为外籍人员的管理工作提供了充足的经费。 这两部分经费可以作为涉外社区教育的经济保障。

3.人员保障

随着对外开放的逐渐深入和社区教育的逐渐深化,在社区教育和社区治理领域也有越来越多有着良好的外语水平和文化适应能力的人加入进来,这些人才的加入为涉外社区教育提供了人员保障。

4.市场保证

随着中国政治、经济、社会、文化等方面日益强大,外国人了解中国、学习中华文化的愿望越来越强烈,尤其是在中国生活的外籍人员,他们对中国需要更深入、更接地气的全面了解,社区教育无疑是一个很好的途径。 所以,随着国际化的进一步深入,这部分的需求会越发旺盛,为涉外社区教育提供了充足的市场保证。

二、融入中华文化的涉外社区教育课程体系的构建

社区教育需要通过社区教育课程和活动来开展,所以构建社区教育课程体系是深化社区教育内涵发展的关键环节。 做好涉外社区教育工作,首先要构建科学合理的涉外社区教育课程体系。基于对涉外社区的深刻认识,以“文化认同”理论为指引,以深化涉外社区教育内涵发展和推动涉外社区治理为功能,我们把涉外社区教育课程体系的开发定位为融入中华文化的涉外社区教育课程体系。

(一)以“文化认同”理论指引涉外社区教育课程体系开发

文化认同通常包含两个层面的含义:第一层含义是人们在一个民族共同体中长期共同生活形成的对本民族最有意义的事物的“自我认同”;第二层含义是在多元文化背景下,各民族之间文化的相互理解、沟通、认可和尊重。 所以,涉外社区教育的主要工作也体现在两个方面:第一是针对涉外社区的中国居民,通过社区教育增强其对中华文化的“自我认同”;第二则是通过社区教育的开展,让涉外社区的外籍人士了解中华文化、理解中华文化,帮助其更好地融入当地社区[4]。 涉外社区居民的多国籍决定了涉外社区聚集着多样的文化、多样的习俗观念,涉外社区的矛盾和冲突大多是因为文化和观念的差异造成的。 基于此,我们认为在涉外社区教育课程体系的开发及实践中,通过中华优秀传统文化的传播让外籍居民了解中国文化、接受中国文化并进而深层次爱上中国文化是非常有必要的。 中国文化与外国文化之间存在一定的差异,但其真善美的本质是共同的、也是共通的,所以我们有信心通过中外居民都喜闻乐见的形式去设计涉外课程和活动,也有信心通过这些课程把中华优秀文化传递给外国人,在课程体系实施过程中拉近中外居民之间的距离、增加中外居民的互动、增强外籍居民的社区主人翁意识,从而进一步增强其社区融合度,进而更积极地参与到社区教育课程中来,从而形成良性循环。 文化的力量是强大的,文化认同也是最深层次的认同,所以我们进行涉外社区教育课程体系开发要在文化认同理论的指导下进行。

(二)理论价值和实践功能驱动涉外社区教育课程体系开发

涉外社区教育课程体系的开发和实践必须目的明确,在明确目的指引下才能开发出科学的涉外社区课程体系。 我们以深化涉外社区教育内涵发展为其理论价值、以推进涉外社区的治理为其实践功能作为涉外社区教育课程体系开发的两大目的。

涉外社区教育课程体系的开发与实践,不仅能够满足传统社区教育提升社区居民综合素质的功能,在“文化认同”理论指引下构建的涉外社区教育课程体系还拥有“讲好中国故事,传播中华文化”的功能,符合弘扬中华优秀文化的要求。 涉外社区教育课程体系以“讲好中国故事,传播中华文化”为己任,在外国人对中华优秀文化认同的基础上,可以促使其更好地融入中国、爱上中国,间接地实现了促进涉外社区治理的新功能。

(三)通过四个策略保障涉外社区教育课程体系开发

涉外社区教育课程体系开发要把中华优秀传统文化融入其中,就要在课程目标设置、课程内容选择、课程形式创新、课程实施与评价等方面,都体现出中华优秀传统文化的丰富内涵,都彰显出中华优秀文化的重要价值。

1.课程目标设置

涉外社区教育课程目标分为知识、能力和情感三个层次的目标。 知识层面要让社区内的中国籍和外国籍居民了解部分中华文化的内容和表现形式;能力层面要让辖区内的居民掌握部分中华文化的相关技能;情感层面要让中国居民建立起文化自信,要让外国居民感受中华优秀文化、接受中华优秀文化并热爱中华优秀文化,进而实现中外居民的文化认同[5]。

2.课程内容选择

涉外社区课程内容的选择可以从两个方面入手:

第一,以弘扬中华优秀传统文化为切入点。课程内容主要围绕中华优秀传统文化及社会主义新时代优秀文化来展开。 在实践中主要开设的课程内容包括了地方民俗类课程、良好家风类课程、中华艺术类课程、中华养生类课程等。

第二,以协作类社区活动为抓手。 在涉外社区教育实践中,社区活动主要分为定期活动和节庆类社区教育活动,每类活动都是以团队协作的方式来进行,互动性强,吸引居民们积极参与。 以春节包饺子活动为例,中外居民欢聚一堂,分工协作,共同完成包饺子、煮饺子、吃饺子活动,通过社区活动,中外居民的沟通交流逐渐增多,邻里互助局面逐渐打开,在活动中增强了社区中外居民的凝聚力,社区治理的难题迎刃而解。

3.课程形式创新

涉外社区课程体系开发和实践要注重增强课程的参与度,所以在课程形式选择方面一定要注意不能是单纯的传统讲授式,要更多地引入实践式、社会活动式和网络教育式等多种形式,要紧跟时代潮流运用新形式、新技术开展涉外社区教育活动。

4.课程实施与评价

涉外社区教育课程的实施与评价要体现传播中华文化的目标性。 灵活、有效的课程评价可以促进社区教育课程目标实现,课程教育取得成效。采取资料检查、实地察看、中外居民座谈、定期汇报、问卷调查等多元评价方式,可以保证涉外社区教育课程顺利且有效实施。

(四)涉外社区教育课程体系的实践及优化

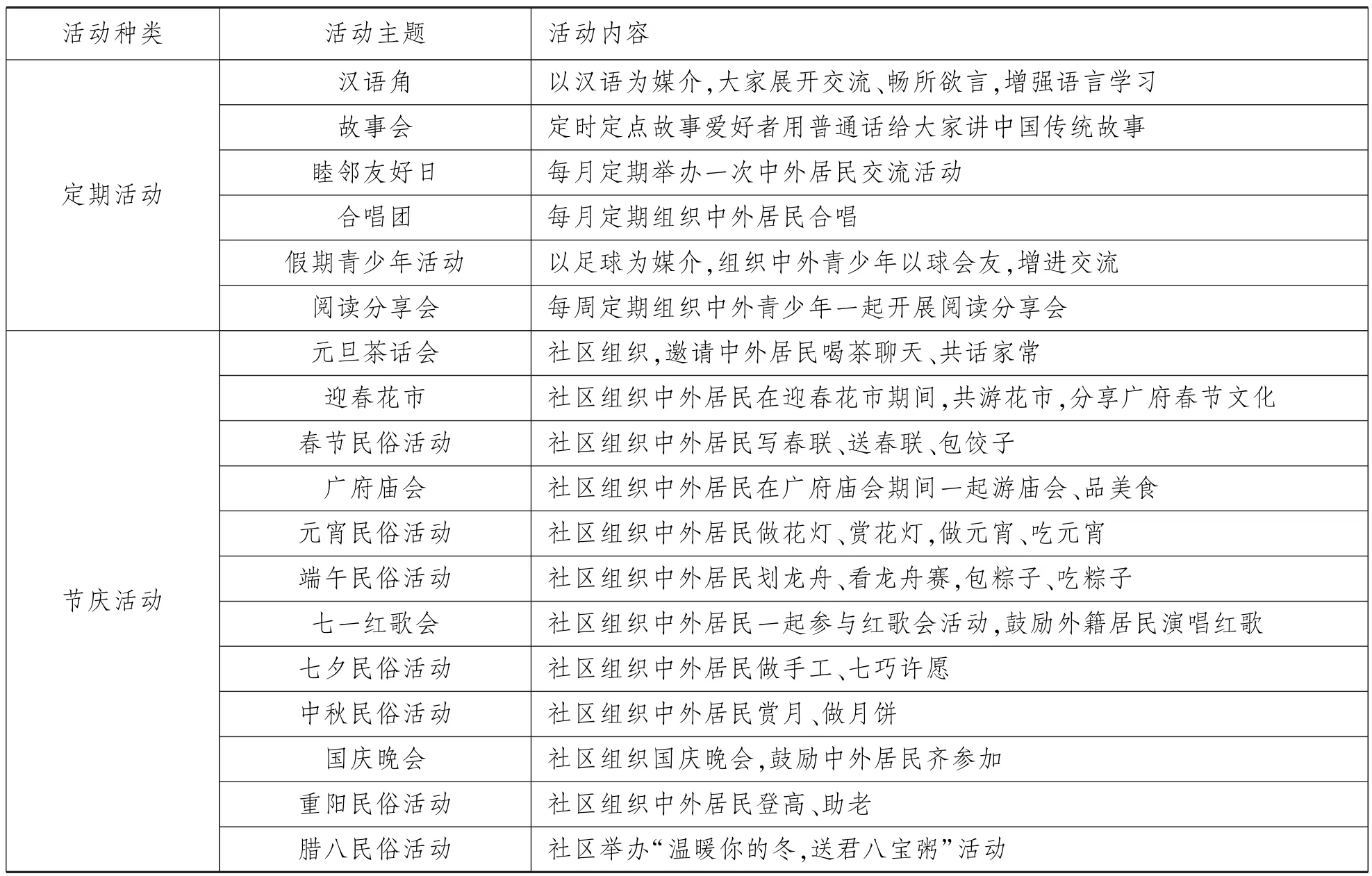

随着广州国际化大都市建设的步伐加快,广州涉外社区的数量日渐增多,我们在广州的涉外社区开发了相关系列课程体系及活动,详见表1《涉外社区教育课程一览表》及表2《涉外社区教育活动一览表》。

表1 涉外社区教育课程一览表

表2 涉外社区教育活动一览表

三、结语

随着经济全球化的发展,中国的涉外社区将持续增多,涉外社区治理问题将日益突出。 通过开展融入中华文化的涉外社区教育课程及活动有助于社区内的中国居民增强对中华文化的自我认同,也有助于社区内的外国人了解并认可中华文化。 真善美是世界人民的共同追求,通过在涉外社区教育课程体系中设置体现中华文化真善美特质的相关课程,把涉外社区的中外居民紧密联系在一起,增强社区融合,可以有效促进和谐涉外社区的建设。