基于实际演练和仿真模拟的高速列车人员疏散行为模式

2022-04-07陶桂东张国安MichaelKinsey

陶桂东,李 莉,张国安,Michael Kinsey,宋 楠

(1. 中车青岛四方机车车辆股份有限公司技术中心,山东青岛 266000;2. 奥雅纳工程咨询(上海)有限公司消防组,上海 200030)

运行中的高速列车发生火灾时,因其高火灾荷载、高人员密度和空间狭小等特性,会引发火势和烟气的迅速蔓延,造成严重后果。为了在火灾发生后尽快疏散车上人员,最大限度地降低火灾带来的损失及影响,国内外已有不少学者针对火灾时的列车人员疏散安全问题开展相关研究。

美国联邦铁路管理局(FRA)是较早开展铁路车辆人员疏散实验的机构之一,他们研究了出口数量、疏散目的地、应急照明条件等因素的变化对人员疏散时间的影响,并以此评估了列车设计中可能阻碍人员疏散的各个方面[1]。瑞典[2]、英国[3]、韩国[4]和日本[5]等国家也进行过一系列列车人员疏散研究。但这些列车人员疏散研究多针对单节车厢,无法反映实际火灾时列车各车厢间的人员流动。

迄今,我国开展的高速列车火灾工况下人员疏散行为研究基本以仿真分析为主。林瑞炽[6]分析了动车组的客室布局和逃生设备,提出有利于人员疏散的客室布局设计及应急疏散策略。李莉等[7]仿真分析了不同疏散方式,提出各类火灾场景下的推荐逃生方案。朱杰等[8]研究了高速列车不同出口设置对于人员疏散的影响。杜璐露[9]和宋悦菡等[10]研究了高速列车不同火源位置对于人员疏散的影响。黄申石[11]、王萍[12]和战飞飞[13]分别研究了过道间距、座椅间距、门宽等单因素及多因素耦合后对安全疏散时间的影响。吕伟等[14]研究了携带行李行为对高速列车人员疏散的影响。但以上研究多为仿真模拟,无法完全反映真实列车火灾场景下的人员疏散情况。

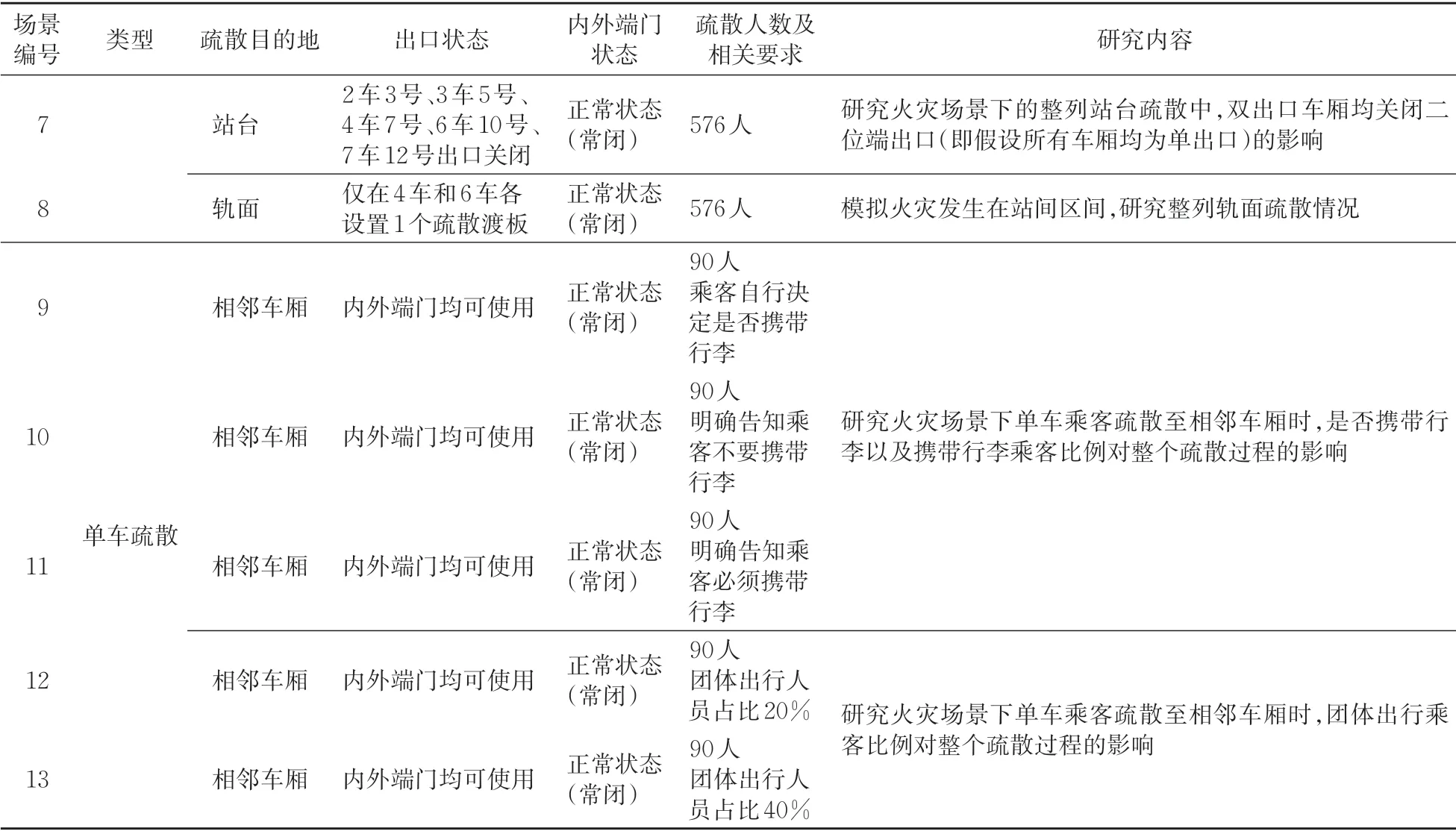

为进一步了解火灾时的高速列车整体人员疏散情况,对高速列车疏散设计优化和火灾时人员疏散策略提供合理建议,采用全尺寸高速列车,根据疏散出口数量及位置、人员构成、疏散目的地、行李携带情况和团体出行比例多个实验变量,设置13 个不同的疏散场景,涵盖整列站台疏散、整列轨面疏散、单车行李疏散和单车团体疏散共4个类别,并分别运用实际演练和仿真模拟2 种方法,对比研究火灾情况下高速列车人员疏散的行为模式。

1 研究方法

1.1 实验基本设计

1)高速列车选型

使用时速350 km 的中国标准动车组,型号为CR400AF,定员576 人,结构示意图如图1所示。整列动车组(含头、尾车)共有车厢8节,出口共计13 个,其中1 车、5 车和8 车各有1 个出口,其余车厢均为前后2 个出口。每个车厢均设有2 个内端门,车厢与车厢之间、车厢与头尾车之间均设有1 个外端门;动车组的一位端和二位端分别指1 车方向和8车方向。

图1 CR400AF型时速350 km中国标准动车组结构示意图

2)疏散场景设置

考虑参与疏散的车厢数量(整列疏散还是单车疏散)、疏散最终目的地(疏散至站台、轨面还是相邻车厢)、携带行李对乘客疏散是否有影响、疏散乘客个体间是否相互影响(即团体出行人员间是否会存在结伴疏散行为)等因素,设置疏散场景13 个,各场景的设置条件及重点研究内容整理见表1。整列疏散指整列动车组全定员状态下的疏散。其中场景1—7 分别研究疏散至站台的情况(站台疏散),场景1 和场景2 的设置参数完全相同,重复实验以避免偶然现象对实验结果的影响,在实际演练实验中作为整列站台疏散的标准对照组;场景3—7则在调整部分实验条件的基础上,与场景1进行对比。场景8 研究疏散至轨面的情况(轨面疏散),乘客通过架设的2个紧急渡板进行疏散。单车疏散指单节车厢满员状态下的疏散,乘客经由车厢前后的端门疏散至相邻车厢,适用于实验变量对不同车厢的影响具备一致性的场景。场景9—11 重点研究携带行李对乘客疏散的影响(单车行李疏散),场景12—13 在乘客中设置不同比例的团体出行人员,重点研究疏散时个体间的相互影响(单车团体疏散)。

续表

3)疏散演练人员构成

参照国际类似演练以及中国动车组旅客信息调研结果[15],设计疏散演练人员的性别比例和年龄分布情况如图2所示。从性别来看,参与者以男性为主,整列站台疏散、整列轨面疏散和单车疏散的男性比例分别为74.3%,78.6%和64.4%。从年龄来看,参与者年龄分布广泛,所有场景中总计约半数的参与者小于30岁;场景1—7(除场景5不含行动不便人士之外)中约10%的参与者不小于60岁。此外,实验还在演练中设置了3名轮椅使用者,由其他乘客协助疏散,以模拟无法自行疏散的行动不便人士。

1.2 实际演练

1)演练情况

整列疏散中,场景1—7 在山东青岛即墨北站开展,疏散广播结束后疏散开始,列车出口同时打开,所有乘客开始向站台疏散;场景8 在中车青岛四方的厂区内开展,疏散广播结束后,一位端的4车、二位端的6 车各打开1 个车厢门,列车乘务人员随即在出口处架设紧急渡板,1—4 车的乘客通过一位端渡板疏散,5—8 车的乘客通过二位端渡板疏散。

单车疏散在中车青岛四方的厂区内开展,在实验列车的3 车进行。场景9 疏散广播结束后,所有乘客按广播指引开始疏散,由乘客自行决定是否携带随身行李。场景10 疏散广播明确告知乘客立即疏散,不要携带行李。场景11 疏散广播明确告知乘客必须携带行李疏散。场景12 和场景13 分别安排不同比例的团体出行人员分组坐在一起,疏散广播结束后开始疏散。

2)数据采集

演练数据采集方式包括摄像机采集和人工记录2种。摄像机采集数据覆盖所有13个场景,记录了疏散准备时间、广播通知开始时间、疏散正式开始时间、疏散时第1 个和最后1 个乘客通过出口的时间。人工记录数据只覆盖场景1—7,主要记录疏散时第1 个和最后1 个乘客通过出口的时间,以及各出口的使用人数。

处理摄像机画面和人工记录结果,整理得到如下变量在各场景中的数据:疏散准备时间(如场景8 中疏散渡板准备时间)、广播通知时间、整列总疏散时间、单车疏散时间、出口疏散时间、出口疏散人数、出口疏散人数占总人数比例、出口使用率、出口平均流量、乘客携带各类行李的比例(场景9—11)和车厢内走道流量(场景12—13)。

1.3 软件仿真模拟

利用ISO9001-TichIT 认证的人员模拟软件MassMotion,先对所有13 个场景进行建模,再仿真模拟不同条件下的疏散过程,过程截图如图3所示。

图3 MassMotion模拟动车组疏散过程截图

人员参数方面,在参照实际疏散演练乘客构成比例的基础上,参考了Fruin[16]和Howard等[17-18]对人体半径、行走速度等指标的调查和统计研究,相关参数具体见表2。时间参数方面,疏散前等待总时间、广播通知时间、乘客准备时间、车门开启时间等均取自实际演练采集数据,以整列疏散为例,场景1—6的相关数据见表3。

表2 整列疏散中人员参数设置

表3 整列疏散中各场景的时间参数设置s

2 实际演练结果分析及讨论

定义疏散率为各出口所疏散人数占总疏散人数的百分比,则可用疏散率代表各出口的整体疏散能力,单位时间内疏散率增量越大表明该出口的疏散效率越高;结合摄像机采集数据,便可得到疏散率随时间的变化。从疏散广播开始播报的瞬间开始计时(以此刻为0 s),根据疏散时间内各出口疏散人数的变化,可得到疏散流量随时间的变化,即各出口动态疏散速率。在表1所列13种疏散场景下,对比研究各出口疏散能力和各出口动态疏散速率,以期得出不同实验变量对列车疏散的影响。

2.1 整列站台疏散

2.1.1 整列全定员疏散至站台

场景1 中,疏散广播开始后43 s 车门开始开启,47 s完全开启,此时整列列车各出口的疏散率和疏散流量如图4所示。由图4可得出如下结论。

图4 场景1中各出口的疏散率和疏散流量随时间的变化

(1)尽管疏散开始时部分出口的瞬时流量较高,但各出口的疏散率、疏散流量随时间变化的曲线形状基本一致,各出口均在45~47 s 开始疏散,且均能在96 s 之内完成疏散,满足前述欧盟TSI 1302—2014 互操作性技术规范对乘客紧急出口的要求;疏散时间最长的出口是2 车2 号出口,趋于稳定后的疏散流量约为1.4人·(s·m)-1。

(2)不同车厢的疏散能力并不相同,双出口车厢的所有乘客均通过本车厢疏散,而单出口车厢均存在乘客跨越车厢疏散的情况,如1车、5车和8车分别有36%,29%和44%的乘客通过相邻车厢的2车2号出口、6车9号和7车12号出口疏散,跨车疏散人数分别为12,18 和19 人;多数车厢出口的疏散流量普遍在1.2~1.4 人·(s·m)-1,9 号出口和12 号出口的疏散速率最高,达到1.6~1.7人·(s·m)-1,疏散能力也最高,均在约93 s内均完成近11%的列车定员疏散。

(3)双出口车厢的2个出口疏散能力并不相同,如7车和6车的2个出口在80 s内的疏散率分别相差2.6%和1.6%,即相差15.0人和9.2人,而这种差距会随着疏散时间的推移而逐渐扩大。这表明在人口统计学特征分布一致的情况下,人员疏散行为模式的差异可能存在叠加效应,例如在相对拥挤的车厢里,如果队列前方乘客行进的初始速率较高,可能会在短时间内影响到后方乘客的疏散行为,进而加速整个车厢的疏散,反之亦成立。

为进一步了解整列列车即时疏散率和各车厢疏散率之间的关系,以5 s 为间隔,绘制各车疏散率的变化曲线如图5所示。图中:最外侧曲线对应整列列车即时疏散率随时间的变化;内部各个色块表示各车厢即时疏散率随时间的变化,色块厚度为疏散率大小。由图5可知:45 s 车门未完全开启时部分车厢已开始疏散,约63 s 时(即18 s 内)完成50%的列车定员疏散,约79 s时(即34 s内)完成80%的列车定员疏散;总体而言各出口疏散率随时间的变化基本为线性,即单位时间内完成疏散的人数是一个基本恒定的值,同时这也表明,场景1中没有因个人或团体造成疏散延误。

图5 场景1中整列及各车厢疏散率随时间的变化

2.1.2 1节车厢的2个出口均不可用情况下的整列站台疏散

场景6 以3 车发生火灾导致双出口均不可用为例,整节车厢的90 名乘客全部经由相邻车厢完成疏散。转移至2车和4车的乘客数分别为50人和40人,因此这2 节车厢的疏散人数(乘客数)分别增加了48%和53%,疏散时间也相应增加了51%和49%。

场景6 中,2 车和4 车的疏散人数随时间的变化如图6所示。需要注意的是,实验时部分车内摄像头故障,因部分实时数据缺失而无法准确完整地形成出口疏散率和疏散流量随时间的变化关系,但由图6依然可以看出,2 节车厢的疏散人数和疏散时间之间存在明显的线性关系。

图6 2车和4车疏散人数随时间的变化

基于场景6 做火灾最不利场景猜想。考虑头车(1 车)和尾车(8车)乘客数量较少,以除头车和尾车之外的中间车厢为例,进一步分析乘客向相邻车厢转移对整列站台疏散的影响。假设火灾发生在任意中间车厢,事发车厢出口均不可用且车内乘客将平均转移到相邻2 个车厢,按照疏散人数和疏散时间的线性关系,可推测得到各车厢出口不可用时对整列站台疏散的时间影响,见表4。由表4可知:6 车双出口不可用为最不利场景,此时乘客转移至只有单出口的5车和与6车定员相当的7车,这2个车厢面临的高疏散压力造成整列疏散时间加倍,从49 s 激增至98 s。这意味着,在真实火灾场景中,事发车厢的乘客如果能在车门开启前,通过向相邻车厢转移的形式继续向列车两端疏散,则可以减少人数较多车厢的拥挤程度,进而缩短整列疏散时间;这就要求针对性改进列车应急管理机制,一旦发生火灾等事件,列车乘务人员应通过视频监控系统、广播系统和内部通信系统及时高效地引导乘客转移疏散。

表4 各车厢出口不可用时列车全定员疏散受到的影响

2.1.3 其他实验变量下的整列站台疏散

整列站台疏散中关于其他场景的分析讨论不再一一展开。总结各场景的主要分析结果如下。

(1)对于场景3,由于3 车5 号出口和4 车6 号出口不可用,这2 节车厢的乘客只能分别通过3 车4 号出口和4 车7 号出口进行疏散,出口数量的减半会使受影响的车厢疏散时间加倍,直接导致整列疏散总时间延长1倍。

(2)对于场景4 和场景5,分别设置了内外端门保持常开和乘客中包含10%的行动不便人士这2个变量,但实验证明变量并未对疏散进程造成明显影响,各出口的疏散流量和疏散时间均与场景1基本一致。

(3)对于场景7,单出口车厢的设计会导致乘客跨车厢疏散的情况,使得个别车厢人数激增,造成整列疏散总时长大幅增加,较场景1的疏散时间增加了约150%。因此应尽量避免单出口车厢的列车设计。

2.2 整列轨面疏散

场景8使用的疏散渡板净宽度为410 mm。2个渡板的架设时间分别为92 s 和95 s,疏散相同数量乘客(288人)的用时大致相同,分别为550 s和552 s。疏散时渡板的平均流量为1.27 人·(s·m)-1。值得一提的是,实验得出超过80%的乘客在渡板上的行走速度为0.25~0.35 m·s-1,均值为0.30 m·s-1,该数据可用于类似场景中的渡板疏散仿真模拟。

场景8 中2 个渡板的疏散率和疏散流量如图7所示。由图7可知:2 个渡板在疏散率和疏散流量随时间的变化上均具有较高的一致性,可基本体现轨面疏散场景中设置2 个疏散出口时乘客疏散行为模式的一般性;在真实的整列轨面疏散场景中,出口准备时间直接影响疏散总时间,疏散渡板架设越快,乘客撤离就越快,这要求列车乘务人员必须提前接受包括渡板架设训练在内的应急处置培训,以确保火灾等紧急情况发生后第一时间引导乘客疏散。

图7 2个渡板的疏散率和疏散流量随时间的变化

2.3 单车行李疏散

单车疏散以相邻车厢为目的地,在实验车厢(3 车)内外端门均可使用的情况下,研究车内乘客疏散时是否携带行李和携带行李乘客比例对整个疏散过程的影响。实际演练中,场景9中选择携带行李疏散的乘客比例约80%;场景10 和场景11 中遵从广播指示的乘客比例分别为94%和98%,体现出紧急情况下乘客对列车广播指示具有高度的遵从性。

场景9—11 中单车条件下的疏散率和疏散流量曲线如图8所示(图8(b)含场景11 的出口流量修正曲线,在下文详述)。由图8可得到如下结论。

图8 场景9—11中疏散率和疏散流量随时间的变化

(1)从疏散率来看,场景10 的疏散能力最强,80%的乘客在约30 s内疏散,全定员约在40 s内完成疏散;场景11 次之,全定员疏散时间比场景10延迟约10 s;场景9 最慢,全定员疏散时间比场景10 延迟约20 s。各场景的平均疏散流量也与之对应,场景10 为1.6 人·(s·m)-1,场景9 为1.1人·(s·m)-1,场景11为1.3人·(s·m)-1。3个场景的疏散率和疏散流量均说明,不携带行李的情况下乘客明显具有更快的疏散速度。

(2)场景11 出现了一定程度的数据失真(场景11 比场景9 的疏散流量更高、疏散时间更短),这主要是场景11 中的乘客熟知了疏散流程,有着更快的反应速度;而场景9中乘客的表现更为贴合实际(存在犹豫、张望等情况)。基于场景9 的疏散行为模拟修正场景11,得到的疏散流量曲线即图8(b)中的红色虚线。根据修正后的场景11 推测极端情况,若乘客疏散时全部携带行李,此时疏散时间可能比广播通知均不携带行李时高出75%(多30 s)。因此,列车一旦发生火灾,广播通知所有乘客不要携带行李尽快撤离车厢对列车安全疏散至关重要。

2.4 单车团体疏散

场景12 和场景13 中疏散率和疏散流量如图9所示。由图9可知:2 个场景的疏散率和疏散流量曲线均高度一致,趋于稳定后场景12 的疏散流量约1.4~1.5 人·(s·m)-1,场景13 约1.3~1.4人·(s·m)-1,这意味着团体出行乘客占整车乘客的比例对于单车疏散率和疏散流量均没有明显的影响;由于团体乘客在乘车时相邻而坐,疏散中大多不会被分开,减少了因相互等待而造成的疏散进度延缓。

图9 场景12和场景13中疏散率和疏散流量随时间的变化

场景12 和场景13 中,人员在车厢内的移动速度分布如图10 所示。图10 可知:2 个场景中有超过96% 的乘客行走速度低于1.0 m·s-1,约70%~75%的人员行走速度低于0.5 m·s-1,仅有极少数人员的行走速度高于1.0 m·s-1,整个疏散演练中人员的平均行走速度较慢,原因在于疏散演练开始后,人员都拥挤在车厢通道内,疏散队列前方的人员阻挡了后方人员的疏散步伐。

图10 人员疏散行走速度分布表情况

由图9和图10 关于2 个场景的对比可知,团体乘客占总乘客比例的变化对列车疏散基本无影响。

3 实际演练与仿真模拟结果对比

从以下2 个方面分析对比实际演练结果与仿真模拟结果:一是获取整列站台疏散场景的疏散时间、出口流量等相关参数,研究出口/端门关闭、行动不便人士、行李、团体比例等实验变量对于整列/单车疏散的影响;二是对比实际演练与仿真模拟的数据,研究MassMotion 软件在不同实验变量的疏散场景下的预测准确度。

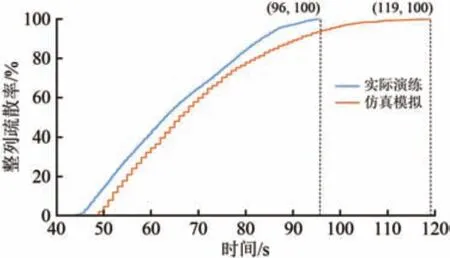

以场景1 为例,实际演练与仿真模拟的结果对比如图11 所示。由图11 可知,仿真模拟得到的疏散时间较实际演练延长约23 s。进一步分析场景各出口疏散率随时间的变化情况,发现原因为:仿真模拟中人员行走受逻辑算法存在来回摆幅现象,而实际演练中人员可以更有效地利用走道空间,进而呈现出更高的行走速度;由于车厢人数设定和出口设定,6 车9 号出口和7 车12 号出口承担了更多的人员疏散,其比重在疏散模拟中进一步增大,导致这2 节车厢(尤其是6 车)的疏散时间进一步增大,从而延长了整列疏散时间。

图11 场景1实际演练和仿真模拟整列疏散率对比

其他场景也可得到类似的结论,不再赘述。由此可作出总结,仿真模拟软件的内置参数(人员移动速度、人员形态和行走逻辑等)与实际情况存在差异,这是导致仿真模拟结果较实际演练结果更为保守的主要原因。整理标准对照组(场景1)和实验组(场景3—13)的实际演练和仿真模拟的疏散时间列表见表5。

结合表5与实际演练结果数据可知:使用MassMotion 软件仿真模拟疏散场景所得到的疏散时间总体长于实际演练;各场景中,场景4和场景5 与场景1 的疏散率曲线大体一致,说明内外端门是否常开、疏散人员中是否包括行动不便人士对于整列站台疏散的疏散效率暂无明显影响;场景3中,实际演练在114 s 时完成整列疏散,而此时仿真模拟中约95%的人员也已完成疏散,但模拟中发生局部拥堵,导致了总疏散时间的增加;场景7中,实际演练和仿真模拟的疏散率曲线基本一致;场景8 中,实际演练中疏散列队后方的乘客在疏散过程中相对松散,导致各车厢的清空时间普遍比仿真模拟要长,而这会导致乘客更易受到火灾蔓延的不利影响,因此在列车的疏散过程中,乘务人员应全程引导乘客疏散,以提高疏散效率;场景9—13中,仿真模拟得到的整列疏散时间较实际演练均有较大程度的增幅,整体模拟结果较为保守;总体而言,虽仿真模拟与实际演练的疏散曲线整体趋势一致,但部分场景中两者的疏散时间差异较明显,特别是单车行李疏散场景和单车团体疏散场景,这表明仿真模拟中的人员参数设置与实际情况存在偏差。分析其主要原因,可能有以下3点:仿真模拟中对携带行李乘客的行走速度设置相对保守,而实际演练中乘客行走速度更快;模拟中默认乘客形态为圆形且拥有固定半径,但在较拥挤的车厢走道特别是由座位出走道处,软件的动态运算导致人员疏散行为受制情况较为严重,存在来回移动的现象,与实际演练中人员可灵活移动且灵活利用走道空间的现实情况不符;模拟中携带大件行李的乘客始终保持较低速度行走,而实际演练中大件行李一般会放置在靠近出口的行李架上,乘客会保持较快速度行至行李架再减缓疏散速度。

表5 实际演练与仿真模拟的疏散时间对比

4 猜想验证

为提高仿真模拟结果的准确性和可信度,增设场景14和场景15,通过仿真模拟,分别验证其中1节车厢的2个出口均不可用情况下的火灾最不利场景猜想和场景8中渡板位置变更是否会对疏散产生影响。

4.1 场景14:6 车双出口不可用是否会大幅延长整列全定员疏散的疏散时间

仅6 车关闭双出口后,模拟得到整列站台疏散的疏散率如图12 所示。由图12 可知,当6 车双出口不可用时,整列疏散时间由93 s 增加约1 倍至185 s,证实了前文“6车双出口关闭会使整列疏散时间延长100%”的最不利场景分析。因此火灾时有必要由列车乘务人员进行疏散引导,避免个别车厢人员过于拥挤而延缓疏散时间。

图12 场景6和场景14中整列疏散率随时间的变化

4.2 场景15:渡板位置的变更是否会影响整列疏散时间

将渡板位置由4 车和6 车调整至1 车和8 车后,模拟得到整列轨面疏散的疏散率如图13 所示。由图13 可知,渡板位置调整后,整列的疏散时间由575 s 变为555 s,疏散时间变化较小(3%),疏散率的曲线基本一致,表明渡板架设位置对于整列疏散的影响不大。

图13 场景8和场景15中整列疏散率随时间的变化

5 结 语

本文采用全尺寸的高速列车,通过实际演练和仿真模拟2 种方法,分析了13 个疏散场景下不同实验变量对列车人员疏散的影响,得出以下结论:在列车所有出口均保持开启状态的整列站台疏散场景中,全定员576 人完成疏散共用时96 s,满足欧盟TSI 1302—2014 互操作性技术规范对乘客紧急出口的要求,且各出口的疏散流量基本在1.2~1.4 人·(s·m)-1;对疏散效率造成影响的因素包括车厢出口数量、乘客疏散时是否携带行李以及携带行李的乘客比例等,而内外端门是否常开、行动不便人士以及团体出行对于疏散效率暂无明显影响;火灾发生的具体位置会造成事发车厢上乘客选择疏散出口的不确定性和差异性,单出口车厢的设计会使疏散时间增加150%,因此首先应尽量避免单出口车厢的设计,其次在火灾发生时应及时通过视频监控、广播通知和内部通信设施引导乘客分流疏散,避免个别出口拥堵的现象;使用2 个渡板进行整列轨面疏散时,渡板的平均疏散流量均为1.27 人·(s·m)-1,疏散率与疏散流量的曲线具有高度一致性,可以代表该场景中人员疏散行为的一般性;80% 的乘客在渡板上的行走速度在0.25~0.35 m·s-1,均值为0.30 m·s-1,该数据可用于类似场景中的渡板疏散仿真模拟;疏散时若携带行李将大幅拖延疏散进程,但考虑到乘客对疏散广播指示的高度遵从,火灾发生时有必要通过疏散广播等形式明确告知乘客不要携带行李,迅速撤离列车;MassMotion 软件由于内置参数(人员移动速度、人员形态)较实际情况存在差异,导致其模拟得到的疏散率低于实际演练结果,特别是在携带行李的场景中,这种差异性更为明显,总体而言,使用MassMotion 能够较好地预测人员疏散趋势但结果整体趋于保守,在了解其适用性和在列车等狭小空间的使用局限性的基础上,可将其用于新型列车的前期设计。

本研究在实际演练时设置了多种变量,但未考虑疏散演练人员因短时间重复参与多个疏散演练场景而熟悉疏散过程的问题,以及潜在的人员疲劳问题,这些问题可能会导致实际演练无法完全真实地反映乘客在实际列车火灾场景中的疏散行为。此外,未来开展类似研究时,建议关注双层高速列车,研究楼梯宽度及数量分布等因素对列车疏散时间的影响;建议不设置广播通知提醒火情,研究乘客自行发现火灾后的疏散前准备时间;建议采用社会人员而非单位员工作为疏散演练人员,研究更具普遍性的列车乘客疏散行为。