写本语境中的文人诗歌应用

——以敦煌婚仪写本为例

2022-04-06朱利华

朱利华

(西华师范大学 文学院,四川 南充 637002)

敦煌写本中有不少应用于民间仪式的实用文本,其中一些与婚仪有关。相较于其他仪式来说,婚礼程序最为繁复,仪式文本也更加多样,不仅有《通婚书》等婚仪文书范本,还有《下女夫词》等婚嫁诗文,前贤时俊对此已有相关研究(1)主要有张鸿勋《敦煌本〈下女夫词〉新探》,《1983年国际敦煌学术讨论会文集·文史遗书编》(下),兰州:甘肃人民出版社,1987年,第162-180页。李正宇《〈下女夫词〉研究》,《敦煌研究》1986年第4期,第40-50页。谭蝉雪《敦煌婚姻文化》,兰州:甘肃人民出版社,1993年。谭蝉雪《敦煌民俗:丝路明珠传风情》,兰州:甘肃教育出版社,2006年。杨明璋《论敦煌文献所见的婚仪及其诗文的实际运用情况》,《成大中文学报》2011年第3期。宋雪春《敦煌本〈下女夫词〉的写本考察及相关问题研究》,《敦煌学辑刊》2012年第4期,第74-83页。。此外,还有一些文人作品本身与婚礼无关,但也用作婚仪文本,如伏俊琏师指出P.2633、P.2976是与婚礼仪式密切相关的传诵底本(2)伏俊琏《文学与仪式的关系——以先秦文学和敦煌文学为中心》,《中国文化研究》2010年第4期,第66-74页。。本文在伏师的启发下,又将P.4994+S.2049、P.2544等写本纳入考察范围,并对文人诗、赋应用于婚仪的具体情况进行考察,以期更加深入地揭示敦煌文学的实用特征。

一、敦煌婚仪诗文概述

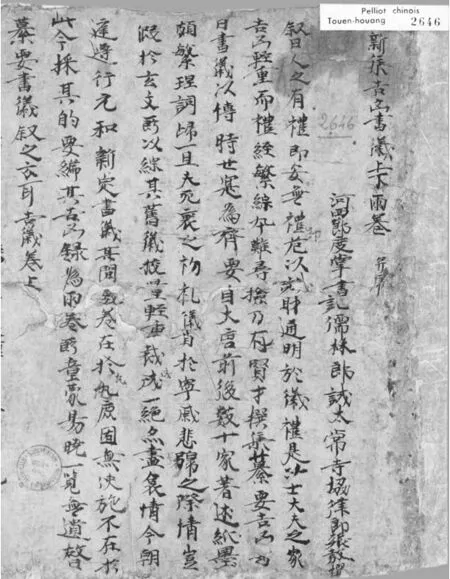

诗歌与仪式关系密切,早在周代,诗歌就成为华夏礼乐文明的组成部分,《诗经》中不少篇章就是产生于礼俗,其中不乏婚仪上的赞歌。关于古代婚仪,《礼记·昏义》规定了“六礼”,即纳彩、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎共六个程序(3)[汉]郑玄注,[唐]孔颖达疏《礼记正义》,上海:上海古籍出版社,1990年,第997页。,其中“亲迎”即男方迎娶新娘仪式,是“六礼”的核心和高潮。后世婚仪出于礼法,成于习俗,形成了丰富多彩的婚仪形式,《大唐吉凶书仪》《新定书仪镜》《新集吉凶书仪》《新集诸亲九族尊卑书仪》等敦煌书仪反映了唐五代时期的婚仪。其中《大唐吉凶书仪》不晚于开元年代,为初唐旧礼(4)赵和平《敦煌写本书仪研究》,台北:新文丰出版公司,1994年,第213页。;《新定书仪镜》由京兆杜友晋撰于盛唐(5)赵和平《敦煌写本书仪研究》,第223-233页。周一良《唐五代书仪研究》,北京:中国社会科学出版社,1996年,第53-70页。;《新集吉凶书仪》署“河西节度掌书记儒林郎试太常寺协律张敖撰”(见图1),是归义军时期的书仪,只包括通婚和成礼两大部分,最符合晚唐五代敦煌地区婚仪的实际情况(6)谭蝉雪《敦煌婚姻文化》,兰州:甘肃人民出版社,1993年,第135页。。

图1 P.2646《新集吉凶书仪》

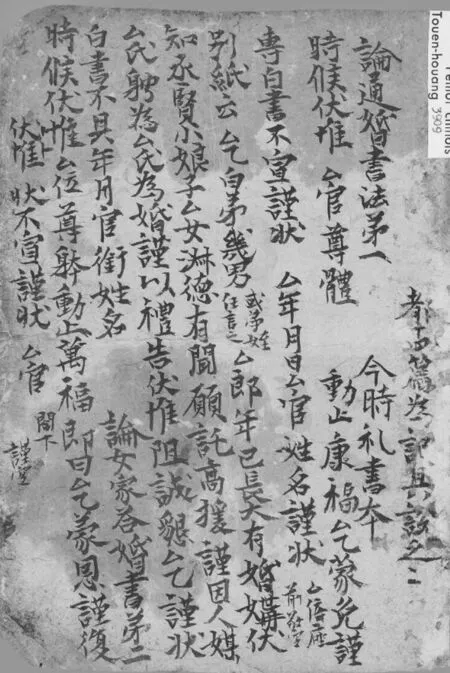

图2 P.3909《今时礼书本》

与《新集吉凶书仪》内容一致的婚仪文本有P.3909(见图2),该写本为册子本,首题《今时礼书本》,将四种《通婚书》与《论障车词法》《下女夫词》《论女婿》《咒愿新郎文》抄在一起,涵盖了通婚和成礼过程。其中《通婚书》包括男家和女家各两种,是男女双方“通婚书”写作的范文,双方一来一往表明婚约已立,具有法律效力(7)谭蝉雪《敦煌婚姻文化》,第137页。。《论障车词法》《下女夫词》《论女婿》《咒愿新郎文》用于成礼过程。“障车”之俗流行于唐五代时期,即拦住迎亲队伍索要钱物,还要有一番说辞,即“障车之法”:“吾是九州豪族,百郡名家。今之成礼,故来障车。”《咒愿文》是对新婚夫妇的美好祝愿,有的分题为《咒愿新郎文》《咒愿新妇文》,是婚仪文本的重要组成部分。《下女夫词》是男女双方傧相的对答之词,“下女夫”即“使女夫下”,是女方为了制造欢乐气氛对新郎的故意刁难和戏弄(8)谭蝉雪《敦煌婚姻文化》,第137页。。“论女婿”即“难女婿”,要求新郎在女方家每一处都要咏诗,有《下至大门咏词》《至中门咏》《逢锁诗咏》《至堆诗曰》《至堂基诗曰》《至堂户诗曰》等诗。P.3350所抄《下女夫词》《论女婿》后还有《去行座障诗》《去扇诗》《咏同牢盘》《去幞头》《脱衣诗》《合发诗》等诗歌(9)见于P.3350、P.3893、S.5515、P.3252等写本。。因此,包括《下女夫词》在内的诗文用于婚仪中密切相关的环节,是婚仪的重要组成部分。

关于《下女夫词》产生的时间,据李正宇先生考证为中和四年至乾宁元年(883-894),是根据敦煌地区特色而制作(10)李正宇《敦煌史地新论》,台北:新文丰出版公司,1996年,第173-192页。。如果此说不误,我们将《下女夫词》等婚嫁诗文与《新集吉凶书仪》结合,可以较为全面地反映晚唐五代敦煌地区的婚仪情况。

二、文人诗歌与婚礼仪式

随着资料的全面公布,目前所见有十七件写本抄有《下女夫词》(11)宋雪春《敦煌本〈下女夫词〉的写本考察及相关问题研究》,第74-83页。,除P.3909、P.3350同抄内容均为特征明显的婚仪文本外,还有一些写本也值得我们关注。如P.2976抄有《下女夫词》《咒愿新女婿》《奉赠贺郎诗一首》等婚仪诗文,以及高适诗四首和署名“进士刘瑕撰”的《温泉赋》等文人作品。徐俊先生将该卷定名为“唐诗文丛抄”,宋雪春先生指出该卷抄者辑录文学诗词于一体,说明《下女夫词》具有文学性的一面(12)宋雪春《敦煌本〈下女夫词〉的写本考察及相关问题研究》,第74-83页。;杨明璋先生通过该卷婚仪诗文与高适等文士诗歌合抄来说明婚仪诗文的赋诵者以文士为主(13)伏俊琏等《敦煌文学总论》,上海:上海古籍出版社,2019年,第400页。,以上学者均未将文人诗歌和婚仪结合起来考虑。伏俊琏师指出:

《下女夫词》和《祝愿新郎文》都是配合说唱的婚礼作品。以下所抄的作品除《温泉赋》外,原卷都没有作者名。这不是抄写者的疏漏,而是本卷作品的应用性质决定的。我们知道,民间歌手或讲诵者利用流传的文人作品,多是不顾其全篇的意旨,而是看重其中的一些句子,尤其是开头的几句,断章取义,以便在特定的场合表达一种意味。(14)伏俊琏《文学与仪式的关系——以先秦文学和敦煌文学为中心》,第67页;伏俊琏等《敦煌文学总论》,第9页。

伏师从写本整体出发,明确指出文人诗歌用于仪式场合,并通过“断章取义”的方式,“在特定的场合表达一种意味”,可谓一语中的。文人诗歌与婚仪诗文同抄的情况,还见于P.3252+P.3608、P.4994+S.2049、P.2633等写本。

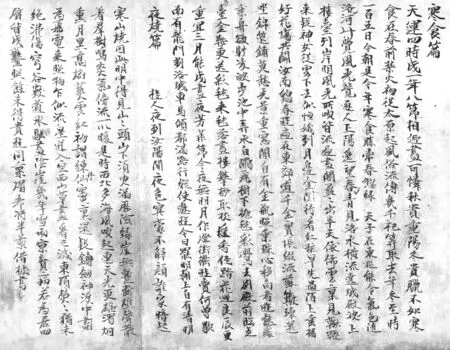

P.3252+P.3608为同一写卷残裂成不能缀合的两件(15)王重民、徐俊先生指出二者为同一写卷。王重民《敦煌古籍叙录》,北京:中华书局,1979年,第141-142页。徐俊《敦煌诗集残卷辑考》,第216页。,正面存171行,是抄于初唐的“垂拱职制户婚厩库律”(16)王重民《敦煌古籍叙录》定名《故唐律》,王重民《敦煌古籍叙录》,第141-142页;刘俊文《敦煌吐鲁番唐代法制文书考释》,北京:中华书局,1989年,第41-85页。。其中P.3252背面依次抄有《咒愿文》和《催妆》《去花》《去扇》《去幞头》《合发诗》《脱衣诗》等诗文,徐俊先生指出其具有明显的婚仪讲诵特点(17)徐俊《敦煌诗集残卷辑考》,第216页。。P.3608背面则依次抄有缺题残诗文及《咒愿文》《大唐陇西李氏莫高窟修功德记》《寒食篇》《夜烧篇》《讽谏今上鲜于叔明令狐峘等请试僧尼不许交易书》《救国贱臣前郑滑节度使兼右丞相贾耽谨言表》,伏俊琏、冷江山先生指出《寒食篇》《夜烧篇》《大唐陇西李氏莫高窟功德记》都与寒食仪式有关,认为《大唐陇西李氏莫高窟功德记》用于寒食节中的祭祖仪式,这一说法肯定了文人诗文与节俗的关系,但结合卷首所抄与婚姻有关的《咒愿文》,以及P.3252背面均为婚仪诗文,我们仍可将其与婚仪结合起来考虑(见图3)。

图3 P.3608《寒食篇》《夜烧篇》

《咒愿文》云:“陇西令族,吴郡高门。”谭蝉雪先生注云:“沙州以李姓为著”(18)谭蝉雪《敦煌婚姻文化》,第54页。。后面接抄《大唐陇西李氏莫高窟功德记》云:“陇西李大宾,其先指树命氏,紫气度流沙之西;刺山腾芳,鸿名感悬泉之下。时高射虎,人望登龙。开土西凉,称藩东晋。咨议即兴圣皇帝十三代孙。”是对敦煌李氏家族辉煌历史的追溯,又云“远沠天分,世济其美;灵根地植,代不乏贤”,是说家族代有贤才,似可与当前婚礼联系起来。《大唐吉凶书仪》云:“成礼法,先须启祭先人”(19)见S.1725《大唐吉凶书仪》。,《新集吉凶书仪》“成礼夜儿家祭先灵文”亦有“昭告于祖考之灵”“宗继先嗣”之语(20)P.2646、P.3284《新集吉凶书仪》。。可见此处将作于“大唐大历十一年(776)”的《大唐陇西李氏莫高窟功德记》中的句子,作为敦煌人婚礼中“启祭先人”的内容。其后所抄之《寒食篇》《夜烧篇》,均未署名。《夜烧篇》见于《全唐诗》,题为《夜光篇》,作者为开元时人王泠然;《寒食篇》不见于传世文献,王重民先生因其与《夜光篇》“诗调相同”,疑其为王泠然诗(21)王重民等辑录《全唐诗外编》,北京:中华书局,1982年,第22页。。对于这两首文人诗,我们不能仅从诗题及诗歌本意进行解读,还应从实用的角度将其与婚仪结合起来。如《寒食篇》中对闺中女子的描写很可能与婚仪中的催妆或对新妇的赞美有关;诗中对洛阳繁华景象及游览场景的描写也可能用于表现婚礼的盛况。《野烧篇》中夜烧山火的景象,可能用于表现婚仪的烛火通明。详见下文分析。

P.4994和S.2049均两面抄写,一面为《毛诗笺》,另一面为诗歌,《伯希和劫经录》和《斯坦因劫经录》分别加以著录(22)王重民《伯希和劫经录》、刘铭恕《斯坦因劫经录》,商务图书馆编《敦煌遗书总目索引》,北京:中华书局,1983年,第311、149页。。徐俊先生指出:P.4994与S.2049为一卷断裂而分置二号(23)徐俊《敦煌诗集残卷辑考》,第464页。。拼合后背面内容如下:首行抄“诸杂记字,录为用后流传”,另起行抄写无题诗,首句为“正月孟春犹寒”,从正月至十二月共四行;又有“四时春夏秋冬”等四行;《王昭君》《古贤集》《洛阳篇》《酒赋》《锦衣篇》《汉家篇》《大漠行》等诗、赋17首;卷末抄《呪愿文》两篇。

抄于P.4994背面的“正月孟春犹寒”诗,又见于P.2633,尾题“正月孟春犹寒一本”。关于P.2633所抄内容,徐俊先生认为“有明显的说唱底本痕迹”(24)徐俊《敦煌诗集残卷辑考》,第626页。。伏俊琏师进一步指出:

文中指出该写本诗文“有着共同的唱诵仪式”,进一步明确了其仪式性质,但认为“尺牍为抄手随意抄写”,忽略了婚仪写本中书仪的存在。其中的“尺牍”即“正月孟春犹寒一本”。从相关书仪中与婚仪有关的内容来看,尺牍正是其中的重要文本之一,即《大唐吉凶书仪》所说“其有吉凶,理需书疏”(26)S.1725《大唐吉凶书仪》。,具体名称有《通婚书》《答婚书》等,如P.2619《通婚书·答函书》云:“孟春犹寒,体内何如?愿馆舍休宜。”伏俊琏师在《唐五代时期文学写本的“集部”性质》中对此观点有所修正,并有更加具体的论述(27)伏俊琏《唐五代时期文学写本的“集部”性质》,《历史文献研究》2020年第2期,扬州:广陵书社,2020年,第168-175页。。总之,P.2633作为婚仪写本的性质是可以确定的。

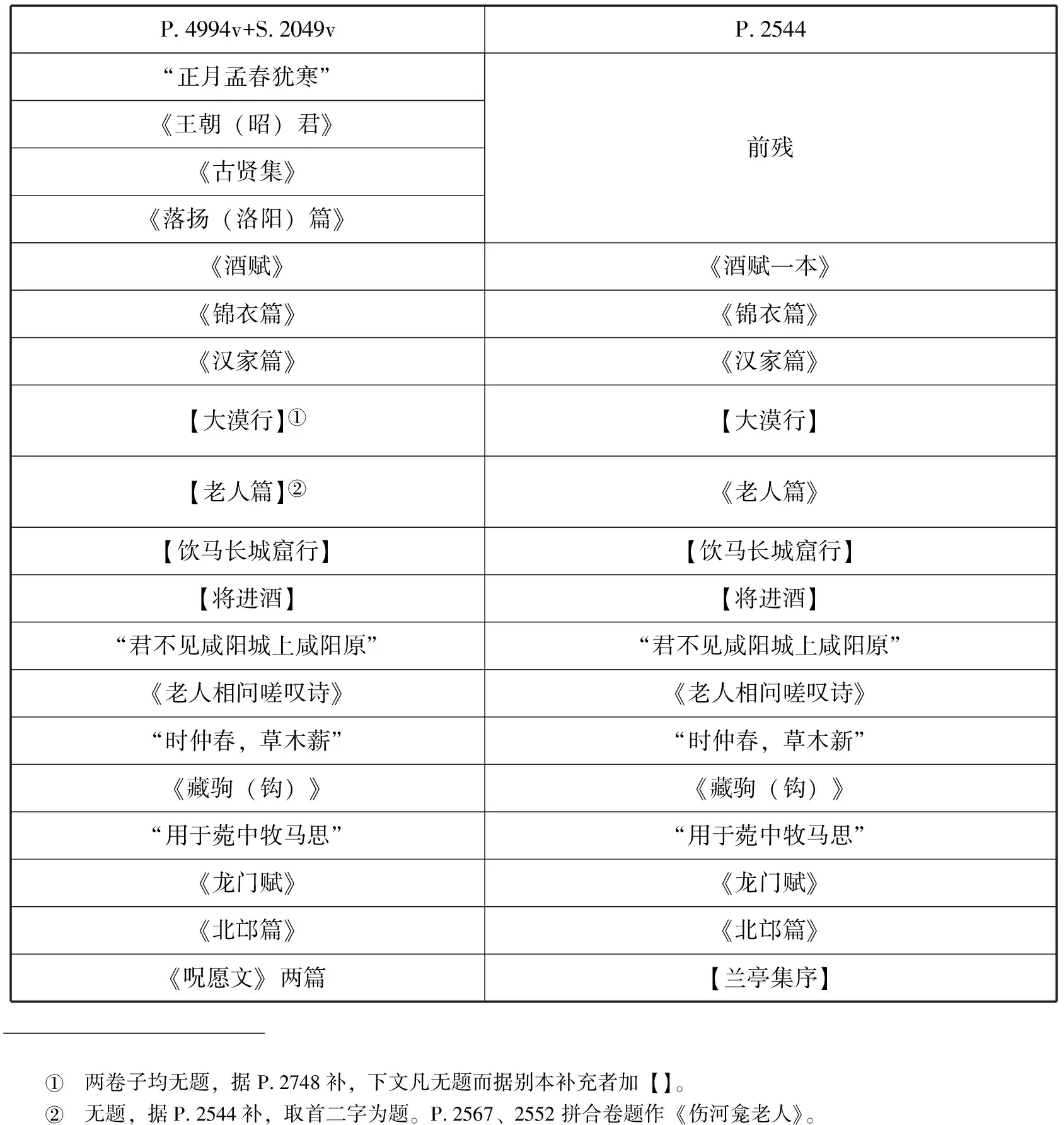

将缀合后的P.4994v+S.2049v与P.2633对比来看,除“正月孟春犹寒”、《酒赋》外,各自还抄有其它内容。虽然具体诗文数量和篇目不同,但都包括文人诗歌和婚礼诗文两大类。详见下表。

P.4994v+S.2049v和P.2633抄写内容

关于S.2049v的性质,学界一般认为是诗歌选本。如向达先生认为是“诗选”(28)向达《伦敦藏敦煌卷子经眼目录》,《北平图书馆图书季刊》1939年新第1卷第4期,后收入向达《唐代长安与西域文明》,上海:生活·新知·读书三联书店,1957年,第211页。,项楚先生指出“著录为《唐人选唐诗》为宜”(29)项楚《敦煌诗歌导论》,台北:新文丰出版公司,1993年,第8页。,徐俊先生定名为《唐诗丛抄》(30)徐俊《敦煌诗集残卷辑考》,第464页。,当我们将其与P.2633系联在一起,才揭开其用于仪式的神秘面纱。

诗文合抄带来的迷惑性在P.2544中有更加充分的体现。P.2544首残尾全,现存诗、赋14首,均见于S.2049,且排列顺序完全一致。详见下表:

P.4994v+S.2049v和P.2544抄写内容

所抄作品大多无题目和作者姓名,其中经考证有李昂《大漠行》(31)徐俊《敦煌写本诗歌续考》,《敦煌研究》2002年第5期,第65页。、丘为《老人篇》(32)王重民《补全唐诗》收录为丘为诗。王重民等辑录《全唐诗外编》,第28页。、王翰《饮马长城窟行》(33)据徐俊先生考为王翰《饮马长城窟行》,据《全唐诗》补。徐俊《敦煌诗集残卷辑考》,第469页。、李白《将进酒》,还有一些佚名诗歌,如“君不见咸阳城上咸阳原”“时仲春,草木新”“用于菀中牧马思”等,据内容来看也当为文人所作,惜不见于传世本。值得注意的是,有的诗歌题目进行了改动,如《落扬(洛阳)篇》,实为刘希夷《代悲白头吟》,《汉家篇》即高适《燕歌行》,均取首句首二字为题。《锦衣篇》首句“锦衣长服九天来”,也可能非原题。弃原题而取首二字为题,意在提示内容,便于使用,体现了民间写本的实用特征(34)见笔者《敦煌本唐人诗题的文献价值与写本特征——以P.2567+P.2552为中心》一文,《中国典籍与文化》待刊稿。。

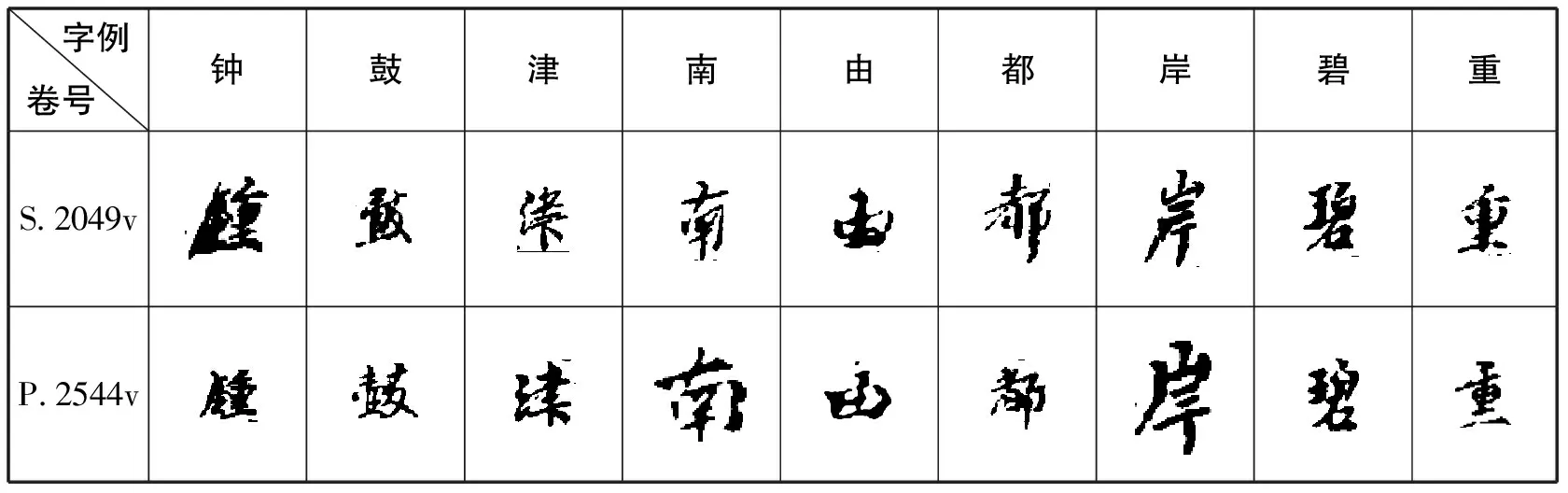

通过字体比对,我们发现P.4994v+S.2049v和P.2544为同一人所抄,见下表。

S.2049v、P.2544v字体比对

同一人抄写相同的文本,可能是多次整理的结果。除相同文本外,两个写本中的不同内容也为我们判断写本的性质提供了重要线索。P.4994v+S.2049v首题“诸杂记字录为用后流传”,卷末两篇与新郎新娘有关的《呪愿文》,均说明其实用性质。P.2544卷末有书法摹写的《兰亭集序》,由于所抄全为文学作品,所以该写本更容易被看作诗文抄本。如《伯希和劫经录》著录为“诗文集”(35)商务印书馆编《敦煌遗书总目索引》,北京:中华书局,1983年,第266页。;徐俊先生将其与P.4994v+S.2049v同定为《唐诗丛抄》,认为“它们的存在,说明敦煌地区确实流传有某些通行的诗歌文集”(36)徐俊《敦煌诗集残卷辑考》,第464页。。张锡厚先生对赋作进行了文学解读,认为《龙门赋》较真实地反映出“贪游恋赏嫌舟疾,惜景怜春诉酒迟”的及时行乐思想,《酒赋》描画的是一幅完全失去生活理想的醉酒行乐图(37)张锡厚《略论敦煌赋集及其选录标准》,《敦煌学辑刊》1986年第1期,第19页。。伏俊琏、冷江山先生据书写特征指出写卷是学童学诗的作业(38)伏俊琏、冷江山《敦煌文人诗歌的传播与应用——敦煌的唐诗讲座之三》,《丝绸之路》2012年第18期,第35页。。

关于P.4994v+S.2049v与P.2544的抄写时间,可以根据P.2633进行推断。P.2633尾题“正月孟春犹寒一本,书手判官氾员昌记”,该总题内还抄有《宣宗皇帝御制劝百寮文》,可见必抄于宣宗朝(847-859)以后,卷末又有尾题“辛巳年正月十五日氾员昌就塞上”,徐俊先生据氾员昌另见于P.3231《癸酉年至丙子年(九七三-九七六)平康乡官斋籍》判断“辛巳”为981年(39)徐俊《敦煌诗集残卷辑考》,第254页。。从包含在“正月孟春犹寒”题中的文本来看,P.4994v+S.2049v是简化了的“诸杂记字”,可能录自P.2633或与P.2633同一来源的本子,与同一人所抄的P.2544都晚于P.2633,即抄于公元981年以后。据荣新江先生考证,曹延禄于太平兴国四年(979)向宋廷上表,与中原政权取得联系并得到授衔(40)荣新江《归义军史研究——唐宋时代敦煌历史考索》,上海:上海古籍出版社,1996年,第125页。。上述写本反映的正是这一背景下,敦煌地区将中原文人作品用于婚礼仪式的情况,是敦煌民众中原情结的体现。

三、文人诗歌与“断章取义”

我们已经根据作品所在的写本做出了文人诗歌用于婚仪的判断,但是具体利用的情形,还需要在已有判断的基础上进行合理的想象。下面我们以P.4994v+S.2049v、P.2544、P.3252+P.3608等写本所抄文人诗歌为例,结合《新集吉凶书仪》《下女夫词》等诗文作进一步推断。

文人诗歌的仪式应用主要体现在“断章取义”,这是先秦时期赋诗言志的基本方法,即截取现成诗文中的句子以表达己意。敦煌说唱活动中不乏此类应用,如P.3910将阙题诗21首与说唱作品抄写在一起,任半塘先生认为:“作为同场之唱辞,不能视为无关系之徒诗。”(41)任半塘《敦煌歌辞总编》卷3,上海:上海古籍出版社,1987年,第629页。又如《佛说阿弥陀经讲经文》中有一段文字为晚唐诗人薛能的《鄜州进白野鹊》,项楚先生指出:“诗中有‘瑞西方’之语,所以为俗讲僧采用,作为西方阿弥陀净土的瑞鸟之一了。”(42)项楚《敦煌诗歌导论》,第67页。与婚仪诗文同抄的文人诗歌,其中的句子常被截取来表达与婚仪相关的内容。

《王昭君》云:“拂匣欲妆梳,催入已无筭。……礼者请行行,前驱已抗旌。琵琶马上曲,杨柳塞垣情。抱鞍啼未已,牵马私相喜……”诗写王昭君出塞前的不舍以及礼者的催行,此处当用于婚仪中的催妆。即《新集吉凶书仪》所载:“辞先灵了,即于堂前北面辞父母。如偏露,微哭三五声;即侍从傧相引出,向女家戏谑;如夜深,即作《催妆诗》。……礼毕升堂奠雁,令女坐马鞍上,以坐障隔之。”《新集吉凶书仪》又有“成礼夜儿家祭先灵文”,其中很可能用到类似“正月孟春犹寒”的句子,而《王昭君》接抄于“正月孟春犹寒”之后,恰好印证了其婚仪用途。

《古贤集》云:“曾参至孝存终始,一日三省普天知……孝顺无过尹伯奇。”即《新集吉凶书仪》中新妇离家前:“父母诫之曰:‘勉之敬之,夙夜无违!’”《古贤集》一般用于童蒙教材,此处与婚仪诗文合抄,借以告诫出嫁女子要尽本分、孝顺公婆。P.2633《崔氏夫人耍(训)女文》《杨满川咏孝经十八章》等文,用意均同。

《洛阳篇》云:“洛阳城东桃李花,飞来飞去落谁家。洛阳女儿惜颜色,行逢落花长叹息。今年花落颜色改,明年花开复谁在……。”其中有“桃李”“落花”“花落”“花开”等语,或与“去花”仪式有关,即《新集吉凶书仪》载“男东坐,女西坐,女以花扇遮面,傧相帐前咏除花、去花……”。该诗本为刘希夷的《代悲白头翁》,意在表达人生短暂、青春易老之悲,似与婚仪喜庆气氛不符。但《新集吉凶书仪》援引《礼记》云:“嫁女之家,三夜不息烛,思相离也。娶妇之家,三日不动乐,思嗣亲也。”并云“礼有惆怅”,《代悲白头翁》之悲凉意境正合此惆怅之礼。诗歌不用原题而取首句前两字命名,也体现了用于婚仪的实用特征。

《野烧篇》有“山头山下须臾满”“吹上连天光更雄”等句,或用于描绘夜晚婚礼的盛况,即《下女夫词》中“更深月朗,星斗齐明”。唐五代文人有专门表现婚仪观花烛的诗歌,如杨师道《初宵看婚》:“洛城花烛动,戚里画新蛾。”张说《安乐郡主花烛行》:“平台火树连上阳,紫炬红轮十二行。丹炉飞铁驰炎焰,炎霞烁电吐明光。”南唐徐铉《陈侍郎宅观花烛》:“今夜银河万里秋,人言织女嫁牵牛。佩声寥亮和金奏,烛影荧煌映玉钩。”《野烧篇》虽非专为婚仪而作,但其中“初谓炼丹仙灶里,还疑铸剑神谿中。划为飞电来照物,乍作流星并上空”等句,也和上述诗歌一样,用极度夸张的手法表现出了烛火通明的婚仪场景。

有的诗歌不只适用于一个环节。如《寒食篇》“画阁盈盈出半天,依稀云里见鞦韆。来疑神女从云下,去似恒娥到月边”,与《催妆诗》“今霄(宵)织女降人间,对镜匀妆计已□。自有夭桃花苗□,不须脂粉污容颜”相近,可用于催妆;又云“千金宝帐缀流苏,簸琼还坐锦筵铺”,可用于赞美婚房的华美。诗中对洛阳繁华景象及游览盛况的描写,也可用于表现婚礼中高朋满座的场景,如“心移向者游遨处,乘舟欲骋凌波步”“良辰更重宜三月,能成昼夜芳菲节。今夜无明月作灯,街衢游赏何曾歇。南有龙门对洛城,车马倾都满路行”。总之,可根据仪式表达的需要摘取相应的句子加以应用。

诗歌中塑造的人物形象也借用来赞美新郎的非凡气度,既活跃了气氛、增加了气势,也赋予了婚礼美好的寓意。如:

王公特达月(越)今古,六尺堂堂善文武。但令今朝醉如泥,不惜钱财用如土。(《酒赋》)

锦衣长服九天来,禄位功勋剪头得。(《锦衣篇》)

汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼。男儿本自重横行,天子非常赐颜色。(《汉家篇》)

长安少年无怨途,一生唯贼执金悟(吾)。麒麟殿前拜天子,走马为君西击乎(胡)。(《饮马长城窟行》)

当然,这些诗歌也可能用作障车仪式上的“障车词”,具有戏谑、讨喜的效果。如敦煌P.3909《障车词》云:

障车之法:吾是三台之位,卿相子孙,太远(原)王郭,郑州崔陈,河东裴柳……陈君车马,岂是凡人……吾是九州豪族,百郡名家。

词中自称“三台之位,卿相子孙”“九州豪族,百郡名家”,与诗歌中的“王孙”“汉将”有异曲同工之妙。“障车”之俗,本为民间婚礼所常见,后来愈演愈烈,以至于引起统治者的干涉,如《通典》卷五十八载唐睿宗太极元年(712),左司郎中唐绍上表:“往者下俚庸鄙,时有障车,邀以酒食,以为戏乐。近日此风转盛,上及王公……既亏名教,又蠢风猷,请一切禁断。”唐德宗建中元年,颜真卿也曾“请停障车、下壻、却扇等”(43)[唐]杜佑撰《通典》卷58《礼十八》,北京:中华书局,1988年,第1654页。。但民间习俗自有其生长的土壤,并非官方强制取缔可以禁绝,如晚唐司空图就作有《障车文》:

自然绣画,总解文章;叉手已为卿相,敲门来尽是丞郎。荣连九族,禄载千箱。见却你儿女婚嫁,特地显庆高堂!儿郎伟,重重祝愿,一一夸张;且看抛赏,必不寻常。

“抛赏”之物有钱财,即P.3909《论障车词法》中“觅君钱财,君须化道”;又有酒肉,即《通典》所说“邀以酒食,以为戏乐”。敦煌写本中与酒食相关的文人诗句或用于障车,或用于表现婚礼宴饮场面,将婚礼的狂热气氛渲染到极致:

儿郎伟:有酒如江,有肉如山,百味饮食,罗列班班。(《障车词》)

烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。(《将进酒》)

但令今朝醉如泥,不惜钱财用如土……一言道合即知音,酒如泉水肉如林。(《酒赋》)

此外,闹洞房也是婚礼中的重要内容,这一习俗历史悠久,如《诗经·唐风·绸缪》一诗,陈子展先生指出它是后世闹新房歌曲之祖,为戏弄新夫妇谐谑姤羡之辞(44)陈子展《诗经直解》,上海:复旦大学出版社,1983年,第353页。。杨树达先生论汉代婚俗云:“婚日,夫家受宾客之贺,飨客以酒肉,而为之宾客者,往往饮酒欢笑,言行无忌,如近世闹新房之所为。”(45)杨树达《汉代婚丧礼俗考》,《民国丛书》第1编第17册,上海:上海书店,1989年,第23页。东晋葛洪《抱朴子》云:“俗间有戏妇之法,于稠众之中,亲属之前,问以丑言,责以漫对。”(46)[晋]葛洪《抱朴子》,上海:上海书店,1986年,第149页。唐人段成式《酉阳杂俎》也说“娶妇之家弄新妇”(47)[唐]段成式著,曹中孚等校点《酉阳杂俎》,上海:上海古籍出版社,2012年,第5页。。敦煌婚仪写本中的某些诗、赋句子亦可用于包括婚宴、闹洞房等在内的场合,具有浓厚的“谐谑姤羡”意味。如:

水流不为人流去,鱼乐宁知人乐时。(《老人篇》)

相问同情共言语,闲闷结伴就毬场。(缺题诗“时仲春”)

初年万物尽迎新,携手称高望早春。(《藏驹(钩)》)

早起焉见双飞燕,搏(薄)暮愁看绕树鸦。(缺题诗“用于菀中牧马思”)

城中歌舞纷相乱,侠客骄矜仙结伴。(《龙门赋》)

与君携手三山顶,如何冥寞久泉台。(《北邙篇》)

从以上作品来看,诗歌多为歌行体,和赋作一样大量运用铺排手法,具有叙事性强、口语化及采用对话形式等特征,适合在仪式上吟诵和表达,有助于烘托出婚礼的气氛和排场,如《老人相问嗟叹诗》,王小盾先生指出其为对话体作品,在讲唱活动中用于韵诵或歌唱(48)王小盾《敦煌文学与唐代讲唱艺术》,《中国社会科学》1994年第3期,第123页。后收入王小盾《从敦煌学到域外汉文献研究》,北京:商务印书馆,2013年,第19页。;而足够长的篇幅,也为从中“断章取义”提供了可能。

四、文人诗歌与“摄盛”

除“断章取义”外,文人诗歌的应用还体现了婚礼“摄盛”之俗。“摄盛”最早见于《仪礼·士婚礼》:“主人爵弁、纁裳、缁袘,从者毕玄端,乘墨车,从车二乘,执烛前马。”郑玄注云:“墨车,漆车。士而乘墨车,摄盛也。”(49)[汉]郑玄注,[唐]贾公彦疏《仪礼注疏》卷4《士昏礼》二。婚礼当天士使用了大夫级别的墨车,即为“摄盛”。敦煌婚仪中的“摄盛”,主要表现为新郎新娘可以夸大自己的身份,可以按超越自己级别的礼仪行事(50)谭蝉雪《敦煌民俗丝路明珠传风情》,兰州:甘肃教育出版社,2006年,第204页。周玉波《喜歌札记》,北京:社会科学文献出版社,2011年,第284页。。《下女夫词》云:“儿答:‘本是长安君子,进士出身,选得刺史……本是长安君子,赤县名家……’。”Дх.11049v+Дх.12834亦云“马上刺史,本是某乡”,其中的“某乡”,他本均作“敦煌”,可知是本地文本。李正宇先生认为:词中的新郎就是归义军节度使张议潮的某位公子。谭蝉雪先生则认为《下女夫词》中以“新郎”为“刺史”的说法,是当地流行的“摄盛”之礼,并非实指(51)谭蝉雪《敦煌婚姻文化》,第34-44、141-157页。。本文赞同谭先生的说法,“刺史”和“长安君子”“赤县名家”是婚礼中傧相以新郎口吻对答来抬高地位,达到“摄盛”的目的。

婚礼“摄盛”也借用文人诗句。夸大新人身份,如诗中的“王公”“汉将”“五将”,着“锦衣长服”,得“禄位功勋”“麒麟殿前拜天子”,何等威武雄壮;超越级别的礼仪如借用将军、帝王出行的仪仗:

摐金伐鼓下榆关,旌旆逶迤碣石间。(《汉家篇》)

五将登台俱出师,长风万里送旌旗。(《大漠行》)

蹈驾幸于温泉。天门阊开,路神仙之塞;銮舆划出……车轰轰而海沸,枪戢戢而星攒……天动兮地,云开兮雾合。(P.2976《温泉赋》)

以上诗句描述的景象或为大军出征,或为帝王出行,符合塑造新郎形象或渲染迎亲队伍气势、铺排婚礼热闹场面的需要,都是“摄盛”之俗的形象展示。此外,对作者身份似乎也有考量,通常是出身好、有官职,或者广为人知的作者,这与《新集吉凶书仪》中选取通婚函使的标准是一致的,即“有官及有才貌者”,如《温泉赋》署名“进士刘瑕撰”,《龙门赋》署名“何(河)南县尉卢竧撰”,《酒赋》署名“江州刺史刘长卿”。据学者们考证文学史上那位“五言长城”刘长卿并未有过“江州”任职经历,这也许是抄写错误,更可能是抄写者只关注作者是否有官职,至于是否符合实际则无关紧要。

与婚仪相关的文人诗歌中,以高适诗歌出现频率最高,其《燕歌行》见于七个写本(52)分别见于P.3862、P.2544、P.2748、P.3195、P.4984、S.788、S.2049七个写本。,可见格外受到欢迎。除了诗歌本身为歌行体,人物的刻画、场面的铺陈符合仪式表现外,还与高适在河西地区的影响力有关。高适以边塞诗著称,诗中多写河西人习见的边塞风物,又多写下层文人的艰辛,如《封丘作》云:“我本渔樵孟诸野,一生自是悠悠者。乍可狂歌草泽中,宁堪作吏风尘下。”勾画出一位生活落魄却不失风骨正气的高大文人形象。最为重要的是,高适是唐代诗人中唯一一位出身低下却位至封侯的人物,通过吟诵他的诗歌,寄寓了下层民众的人生理想。因此,无论是其诗歌内容、风格,还是其人其事,都是河西民众所熟知、喜爱、向往的,这也是婚礼“摄盛”的表现。

关于婚礼仪式上吟诵诗文的情况,唐以后文献多有记载。如宋人吴自牧撰《梦粱录》载:“至迎亲日……其女家以酒礼款待行郎……然后乐官作乐催妆……茶酒司互念诗词,催新人出阁登车。”“迎至儿家门首,时辰将正,乐官妓女及茶酒等人,互念诗词,栏门求利市钱红。”(53)[宋]吴自牧《梦粱录》卷20,北京:中华书局,1985年,第174页。明代《醒世恒言·钱秀才错占凤凰俦》云:“傧相披红插花,忙到轿前作揖,念了诗歌,请出轿来”;同书《乔太守乱点鸳鸯谱》:“宾相念起诗歌,请新人上轿。”(54)[明]冯梦龙著《醒世恒言》,北京:中华书局,2009年,第92页。又《清平山堂话本》中《快嘴李翠莲记》云:“合家大小俱相见毕,先生念诗歌,请新人入房,坐床撒帐。”(55)[明]洪楩著《清平山堂话本》,北京:文学古籍刊行社,1955年,第110页。可见宋以后婚仪中有“念诗歌”的习俗。至于所念“诗词”“诗歌”的具体内容,以及是否引用现成的诗歌,因无更多信息而无法获知。据近代尚存的婚仪吟诵之辞来看,均非文人作品。如《中国喜歌集》所收近代民间迎亲时的《开门吟》:“此处红罗挂彩门,闺中玉女乱纷纷。列位宾客且肃静,听我吟诗请开门……不必吟诗多祝贺,早开洞门见女娲。”(56)周玉波《中国喜歌集》,北京:社会科学文献出版社,2011年,第206页。

婚礼仪式上吟诵现成的文人诗歌是否为敦煌地区所特有呢?唐代文人有的直接参与婚仪诗文的创作,如陆畅奉诏为云安公主作催妆诗,胡震亨评之曰:“陆畅贵主催妆句,捷成得誉。”(57)[明]胡震亨《唐音癸签》卷7,上海:古典文学出版社,1957年,第60页。贾岛、徐安期、黄滔、卢储等人也有《催妆》诗存世(58)见《全唐诗》贾岛《友人婚杨氏催妆》、徐安期《催妆》、黄滔《催妆》、卢储《催妆》。[清]曹寅、彭宁求等编《全唐诗》,北京:中华书局,1960年,第6682、8733、8118、4152页。,司空图作有《障车文》等。皇家和官吏请文士撰写此类诗文,具有独家定制的意味。敦煌地区远离文化中心,晚唐五代宋初时期虽已脱离吐蕃的统治,但由于河西地区日渐复杂的民族关系,以及中原王朝的复杂局面,敦煌地区与中原的联系并不频繁,因此对于来自中原的文本格外珍惜,P.2633《崔氏夫人耍(训)女文》尾题“上都李家印崔氏夫人壹本”,可见抄自长安的印本传入敦煌前在中原地区已有广泛流传。将现成的中原诗文纳入仪式,体现了晚唐五代宋初之际的敦煌民众对中原文化的向往,这本身也是“摄盛”的一种表现。

敦煌地区对于文人诗歌的使用并不限于婚礼仪式中,还见于其它世俗仪式,如将施肩吾《乞巧词》用于乞巧仪式等(59)伏俊琏、冷江山《敦煌文人诗歌的传播与应用——敦煌的唐诗讲座之三》,第38页。,这些都是民间仪式对现成诗歌的“断章取义”。敦煌写本中看似毫不相关的文人诗歌,由于仪式需要与相应的诗文串联起来,很容易被当做一般的诗文选集或汇抄本看待。如果我们仅从作品内容和艺术手法上加以解读,就会忽略作品之间的内在联系,看不到在写本语境中诗歌内涵发生的变化;但是当我们从仪式应用的角度将相关写本系联在一起,这些诗文为何会汇抄于一本就得到了合理的解释。