中两融合 曼妙乐舞

2022-04-04贾岩鹏

贾岩鹏

莫高窟第321窟 凭栏菩萨 初唐 摄影/吴健

敦煌石窟中的乐舞图像,上迄北凉下至元代,时间跨度长达1000余年,为我们展现了一个栩栩如生的音乐世界。1000余年前的舞者,穿越时空,翩然起舞,天衣飞扬间跃然壁上。这些乐舞图既是古人精神世界與现实生活的缩影,也是后世追寻中国古代乐舞的珍贵图像。

按王克芬、柴剑虹两位先生的论述,敦煌乐舞可以分为神佛世界的天宫乐舞与人世间的民俗乐舞两大类。天宫乐舞包括天宫伎乐、飞天伎乐、化生伎乐、经变画伎乐以及各种护法神(如金刚力士、药叉、迦陵频伽等)等具有舞蹈感的形象—在窟顶、龛楣飞舞翱翔的飞天,在天宫凭栏奏乐起舞的伎乐天,在经变画中随着乐队伴奏急速旋转腾踏的伎乐天与翩翩起舞的人首鸟身的迦陵频伽(妙音鸟),还有塑像中那些具有舞蹈美感的菩萨、力士等。民俗乐舞则包括供养人行列中的乐舞场面和佛传故事画里颇具生活气息的舞蹈画面—出行、农耕、宴饮、嫁娶、祭祀、节日庆典中的舞蹈形象。

莫高窟第275窟 三菩萨乐伎合奏 北凉 摄影/孙志军

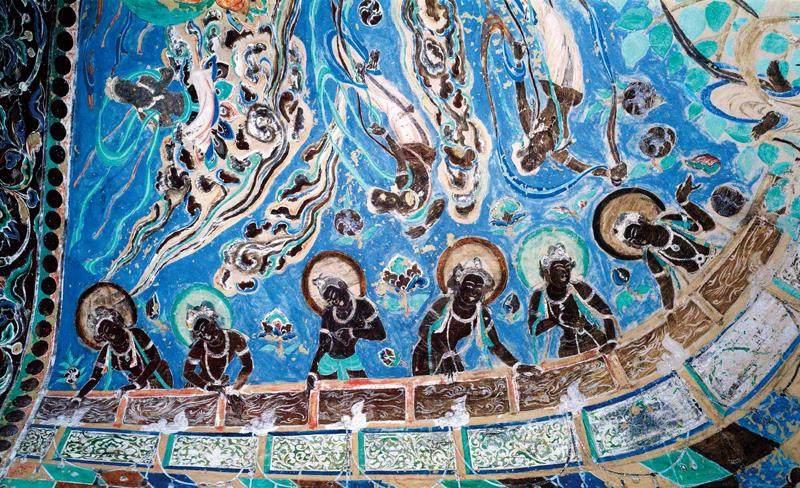

天宫伎乐在莫高窟的北凉时期已经出现,多呈现豪放、刚健、粗犷的风格,舞者一般身披帛带,或手执乐器,或空手而舞,舞姿和手势变化多端,动作优美。早期敦煌壁画里天宫伎乐的动作特征是大幅度地扭腰送胯、伸臂扬掌,体态挺拔、舒展,带有明显的尼泊尔、印度舞蹈风格。如莫高窟第432窟南壁北魏时期的乐舞图,三位菩萨乐伎身短体壮,高鼻深目,带有明显的异域特征。其中两位乐伎分别站在拱形门洞和汉式楼阁组成的天宫内,一位俯首吹海螺,一位挺身拍腰鼓。海螺是佛教常用器物之一,作为乐器在早期敦煌壁画中出现甚多。而北朝时期的飞天乐伎身姿清瘦飘逸,或持花蕾、抛花瓣,或吹奏乐器,亦有空手者,均展现出在天界翱翔的曼妙舞姿。

莫高窟第220窟 《药师经变》之乐舞图 初唐

巾舞

唐代经变画中的天宫伎乐场面中,巾带是常出现的元素。从那些流光溢彩的壁面上不经意间总能看到舞者肩披巾带翩翩起舞,亦有手执琵琶、肩挂腰鼓的伎乐天身佩长巾而舞的动人形象。在许多乐舞图中,长巾不仅是舞者身上的装饰品,更是重要的舞具。莫高窟第220窟的《双人巾舞》便是绘于初唐时期的巾舞图像。画面中,两身舞伎赤足立于小圆花毯上,身姿对称,上下挥巾而舞,这不正是唐人张祜笔下“鸾影乍回头并举,凤声初歇翅齐张”的生动场景吗?

bo6Q/aQNHGuU83nbPL7mDv9Qnp7EIZICGma8ruRVER0=莫高窟第220窟 双人巾舞 初唐 摄影/孙志军

榆林窟第25窟 《观无量寿经变》之乐舞图(局部)

榆林窟第25窟 《观无量寿经变》之乐舞图 中唐 摄影/孙志军

鼓舞

说到鼓型乐器,其中盘鼓、建鼓、铜鼓、腰鼓及鸡娄鼓、答腊鼓、羯鼓等都在敦煌壁画中出现过。唐人诗篇中提到的鼓的种类亦多,大多作为伴奏乐器使用,相关史籍中明确记载用作舞具的却不多见。而敦煌唐代经变画中天宫乐舞的舞具,除了巾帛,各式腰鼓、长鼓频繁出现,殊为珍贵。敦煌壁画中腰鼓舞伎乐天所用腰鼓大小不一,形制各异,有的挂在腰间或腹前,有的则悬置胸前。舞伎姿态多是立腿微屈,一腿屈抬,膝与腰齐做“端腿”姿;脚拇指用力翘起,双臂平展,手指张开,做用力击鼓状。“腰鼓舞”也是当时现实生活中普遍流行的一种舞蹈形式,而且不断演变发展,一直流传至今,有着强大的艺术生命力。如榆林窟第25窟的《观无量寿经变》里的《乐舞图》中,从舞者背鼓舞动的身躯、双手张开准备击鼓的动作,以及左脚前曲,拇指用力翘起的姿态中皆能看出舞者灵活的身段和舞蹈散发的强烈动感与力量之美。

莫高窟第112窟 反弹琵琶乐舞 中唐 摄影/孙志军

反弹琵琶

汉魏以来,由波斯、印度传来的乐器琵琶,逐渐在中国流行开来。《隋书》卷十四中有龟兹人苏祗婆善弹胡琵琶的记载。在敦煌壁画中,作为乐器的琵琶出现了600多次,表现舞者手持琵琶、边弹边舞的绘画也有数十幅。舞姿可谓异彩纷呈,其中有怀抱竖弹、挥臂横弹、昂首斜弹、背后反弹等,特别是背后反弹琵琶,难度非常高。莫高窟第112窟中就绘有一位反弹琵琶的天宫舞伎。她头束高髻,身披璎珞,将琵琶置于脑后,双臂在斜上方反握而弹,同时右脚翘起,踏足而舞,巾带飞扬,神情沉着自然,充满无限活力。反弹琵琶伎乐是敦煌壁画中极具艺术感染力的画面。

敦煌乐舞中,除以最常见的巾帛、腰鼓、琵琶作为舞具之外,还有以花绳、铃铛、杯盘等为舞具的。它们虽是敬佛、礼佛的供品展示,但也反映着人们的现实生活。

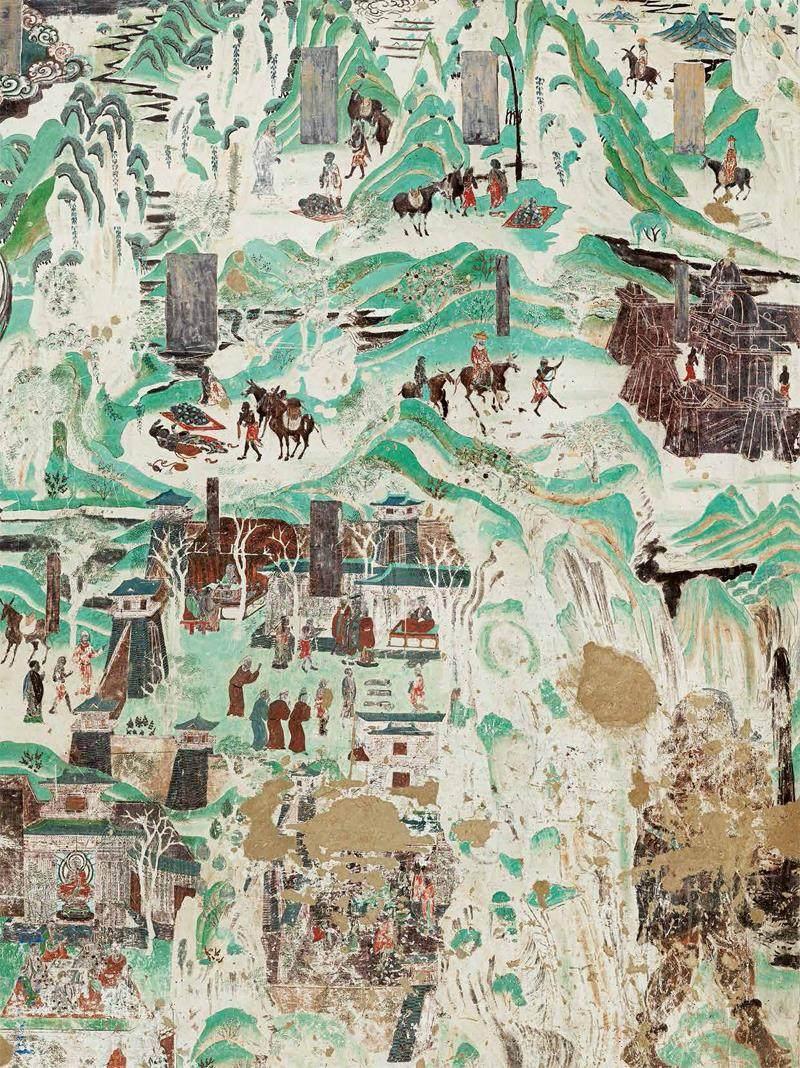

敦煌隋、唐、五代时期的大铺经变画中,除了绘制体现佛国世界的天宫乐舞,还有一些零散的绘有故事情节的乐舞图像,形式多为两三人表演的小型民间歌舞,大致类似百姓日常生活中的即兴舞蹈。舞者大多紧束腰带,舞蹈服饰为窄长衣袖、圆领罗衫,比较真实地反映出当时民间舞蹈表演的情况。此外,敦煌石窟中描绘的世俗乐舞形象也出现在供养人伎乐图里,或反映达官贵人盛大的出行场面,或表现下层民众供养人的乐舞活动,生动反映出古代现实生活场景。

敦煌壁画中的民俗歌舞场面,从内容上大致可以分为民间宴饮、嫁娶、出行、观赏及宗教祭祀舞蹈等。例如“嫁娶宴乐图”,据统计在敦煌壁画中有40多幅,主要绘于《弥勒经变》中,其中绘于唐代的占主要部分,是研究古代民间嫁娶舞蹈的珍贵资料。在唐代,宗教祭祀仪式中的舞蹈活动也十分兴盛,当时寺院成为兼有宗教活动与群众娱乐功能的重要场所,寺院歌舞为了更贴近民众生活实际,大量吸收世俗舞蹈元素,敦煌壁画中就有这样的乐舞场面。另外,唐五代时期,随着乐舞艺术的高度发展,巫舞的神秘色彩渐趋淡薄,娱乐功能加强,更加讲究形式美与观赏性,敦煌壁画中出现了不少表现治病、驱鬼、赛神等的舞蹈场景。

莫高窟第297窟 树下乐舞 北周 摄影/孙志军

供养人礼佛舞

莫高窟现存早期的世俗舞蹈形象均为北周时所绘,因其均位于洞窟显要位置且都属西域舞蹈风格,颇引人注目。常被提及的是莫高窟第297窟的树下奏乐起舞供养人伎乐。画面上五位着少数民族服饰的供养人正在奏乐起舞,向佛朝拜。其中演奏乐器的三人,一人吹笙,一人弹箜篌,一人弹琵琶;另外两名舞者翩翩起舞,舞姿充满西域风情。

宴饮舞

宴饮乐舞一般可分为宫廷宴乐、贵族宴乐与民间宴乐。敦煌壁画里的宴乐图最具观赏与研究价值的,是描绘民间嫁娶宴饮活动的乐舞场面,充满了浓厚的生活情趣。如绘于莫高窟第445窟北壁《婚嫁图》中的乐舞,非常真实地反映了盛唐时期西北地区的民间习俗:屋外的庭院中搭起了帐篷,婚礼则在帐内举行,左上侧宴席桌旁宾主端坐,右侧为拜堂行礼的新郎新娘,中央的舞伎扬袖抬足、扭腰回眸,场面好不热闹。

莫高窟第156窟 《张议潮统军出行图》之乐舞 晚唐 摄影/孙志军

出行舞

敦煌壁画里的出行舞以莫高窟晚唐归义军时期第156窟的《张议潮统军出行图》与《宋国夫人出行图》中的乐舞场面最为盛大。这两幅特殊的供养人壁画描绘极为细致,真实再现了当时河西地区权贵豪门出行巡游时载歌载舞的盛况。两幅壁画皆表现出中心人物张议潮及其夫人宋氏形象的高大以及出行队伍的庞大、气派,同时乐队与舞伎增添了场面气氛。前者马队迤逦,旌旗猎猎,气宇轩昂;后者车轿整齐,服饰鲜丽,雍容华贵。二者各有风采,既宣扬文治武功,又渲染歌舞升平。

莫高窟第156窟 《宋國夫人出行图》之乐舞 晚唐

曼妙胡舞

丝绸之路上中外各民族之间的文化交流,在唐朝达到极盛。作为丝路重镇的敦煌,不仅人员交往十分频繁、经济贸易空前繁荣,而且文化交融特征十分明显,壁画中也多保留有胡舞,如胡旋舞、胡腾舞、拓枝舞等。

胡腾舞出自中亚的古石国,此舞舞姿矫健刚劲,节奏急促,以横笛、琵琶伴奏,以跳跃腾踏动作为特征,舞者多为男子。北朝至隋唐时期,胡腾舞舞姿发生了较大变化,至唐代大量出现“反手叉腰如却月”的舞姿样貌。自“安史之乱”后,胡风戛然而止,胡舞随之式微。到了宋代,胡腾舞发展为多人共舞的队舞形式。宋代队舞小儿队中便有“醉胡腾”队。

莫高窟第159窟 胡旋舞 中唐 摄影/孙志军

莫高窟第217窟 《法华经变》之幻城喻品 盛唐 供图/敦煌研究院文物数字化研究所