山海经地理方位考证之十九

2022-04-03张春生

张春生

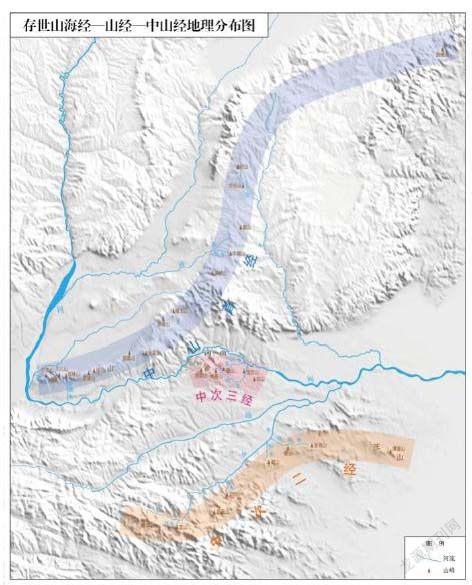

摘要:根据山海经方位及距离的描述,分析考证存世山经-中次三经的具体位置。

山海经-山经的西山首经与存世中山首经及中次二经、中次三经类似,以相隔十几里的间距,对山丘进行密集描述介绍。能够对山川产生如此浓厚兴趣,而且又这么熟悉周边环境的,只有自己的聚居地。因此可以推测,对山经进行山水测绘、动植物勘查、祭祀方式研究、资料整理及记录传承的先民,最早应该居住在多瑙河的中下游平原。而中国黄河流域中原地区,则是重新更改编撰山海经-山经-中山经的先民的迁徙终点。此番考证的存世中次三经,处于仰韶文化所在地的一小片山岳带上,无疑是修改编撰中山经先民的核心居住地。

黑海西部及多瑙河中下游地区,远古时期对应着库库特尼-特里波利文化及瓦尔纳黄金宝藏。

在黑海西、北部发掘出璀璨的库库特尼-特里波利文化,面积达35000平方公里,存在于公元前5400至公元前2700年,发现的居住聚落和墓地有1300多处。其彩陶纹饰及器型与同时期的仰韶文化及马家窑文化具有高度的相似性,但与仰韶及马家窑文化只出土石器不同的是,库库特尼-特里波利文化的金属冶炼技术已相当发达,他们使用红铜工具及装饰品。

在瓦尔纳,从占地约7500平方米的294座古墓中发掘出公元前4600年前的金器3000多件,包括纯金手链、项链、珠子和各种器皿,总重量达6.5公斤之多,纯度达23.5K。还有大量其他陪葬品,其中包括160多件铜器。在保加利亚中部城市大特尔诺沃附近的霍特尼查镇的考古遗址发现了44件黄金饰品,重312克,制作年代为约公元前4300-4100年。这44件金器中的39件金环连接在一起形成一条金链,另外是1件戒指状的金器和4件似乎带有人脸的金器。在瓦尔纳以北约100公里靠近罗马尼亚边界的杜兰库拉克新石器时代遗址发现了黄金首饰和其他饰物,其中黄金首饰23件,重约50克,制作年代为约公元前4650-4200年。在保加利亚东南萨卡尔山靠近土耳其边境的一处新石器时代遗址中,发现了98件黄金饰品,制作年代约为公元前4500-4000年。瓦尔纳的遗迹表明,当时在多瑙河下游及黑海沿岸地区人口密集,社会发达。但是这些墓葬中的骸骨几乎都是在6600年到6200年前的几个世纪内被埋葬的。到约公元前4000年以后,多瑙河下游那些曾经人丁兴旺的定居点突然消失,繁华的城镇和穿金戴银的人们都不见了踪影。先人们奔向哪个远方?黄金储藏量稀少,开采和冶炼都有较大难度。当然,三星堆遗址也发现了金皮制作的面罩及权杖等,但多为金银二元合金,含金量约在85%左右,年代也仅公元前1500年,而且并不是日常装饰品或工具,只是贵族祭师祭祀用的神器。

山海经-山经中,东、南、西、北经的各列经脉,叙述都會按方向顺序排列。要么从南往北,或者由东至西,如果是枝状分布的话,会先介绍主干,再记录枝杈。但存世至今的中山经中,中次二经在中山首经的南面,中次三经又跳跃到中次二经的北边,杂乱无章,忽南忽北,让人摸不着头脑。这也说明了修改原著时,连经脉之间的排列规律都破坏了。

先看存世的山经-中次三经的地理分布图。

“萯山之首,曰敖岸之山”, “萯山”是秦岭余脉东崤山脉最北端紧靠黄河的一条山脉。

“敖岸山”是河南渑池县的韶山。

“北望河林”, 渑池韶山以北直到黄河南岸,是韶山林牧区。即“北望河林”。

仰望河南韶山的仰韶地区,考古发现并命名的仰韶文化,出现在公元前5000年至公元前3000年。这个年代应该与山海经-山经-中山经原始编撰成书的年代一致。

“又东十里,曰青要之山”, “青要山”是河南新安县的青要山

“北望河曲,南望墠渚”, 青要山北边的黄河河段,是个向北隆起的圆弧形,圆弧包围的地区古称“河曲”。

“畛水出焉,而北流注于河”, “畛水”即畛河,由青要山城崖地发源以后向北汇入黄河,即“河”。

“青要山”、“畛水”,一山一水两者均古今同名,在山海经-山经中实属罕见。可以理所应当地作为中次三经现今流传版本的定位坐标。

“又东十里,曰騩山”, “騩山”是河南新安县的马鞍驼。

“正回之水出焉,而北流注于河”, “正回水”是河南新安县石井乡的青河的支流,向北流入青河,再汇入黄河,即“河”。

“又东四十里,曰宜苏之山”, “宜苏山”是河南北冶镇的剥皮岭,探入小浪底水库,形成半岛。

“滽滽之水出焉,而北流注于河”,“滽滽水”发源于剥皮岭,向北流入黄河,即“河”。现已被小浪底水库湮没。

“又东二十里,曰和山”, “和山”是河南洛阳孟津区横水镇与新安县仓头镇交界的台垣。

属于黄土高原台垣地貌类型,台垣上丘岗蜿蜒。故呈现“是山也,五曲”。

“九水出焉,合而北流注于河”, 黄土高原的台垣冲沟发育茂密,沟谷为东西向,与畛河谷地连通汇合,汇入畛河后,向北流注于黄河,故称“合而北流注于河”。此处的“九水”是指冲沟流水很多的意思。

“凡萯之首,自敖岸之山至于和山,凡五山,四百四十里”。从此文五座山间距相加累积才80里,与“凡五山,四百四十里”相去甚远。分析原因,还是中山首经及中次二经考证所指出的那样,山海经-山经原文被后人修改,原文记录的山川名称及间距都被替换,但最后的累积数“四百四十里”却没有改过来。

参考文献:

[1]中国分省系列地图册,中国地图出版社,杜秀荣,2016.3

[2]山西省地图,中国地图出版社,芦仲进,2021.01

[3]中国地理全图,中国地图出版社,吉小梅,2020.01

[4]中原文物,中国社会科学院考古研究所,李新伟,2019年第五期