“扶”“放”进阶:指向“独立学习”的 高中数学教学新样态

2022-04-03徐梅香

【摘 要】高中生的数学学习应得法于课内,得益于课外。要提高高中生的数学独立学习能力,首先需要教师在课堂上的合理引导与扶放。具体而言,教师可在教学中做好目标演示、差异推进、协作互助、独立学习四个环节,在“扶放进阶”中引导高中生学会独立学习。

【关键词】高中数学;教学新样态;扶放进阶;独立学习

【中图分类号】G633.6 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2022)19-0033-04

【作者简介】徐梅香,江苏省赣榆高级中学(江苏连云港,222100)教师,高级教师。

有效的数学课堂,应当是让学生在清晰认知与准确判断的基础上实现活学善用,并帮助学生最终走向独立学习。纵观当下的高中数学课堂,常出现以下情况:教师抛出一个问题后,课堂上却一片沉寂,学生反应平淡,举手者寥寥无几。究其原因,主要是学生的自主思考与独立学习能力太弱,所以才应者寥寥。

一、对高中生数学独立学习情况的调查与分析

笔者从“自主思考与探究”“对知识的归纳总结”“对知识的迁移运用”等角度,对本校高一、高二、高三学生在数学课堂中的独立学习状况进行了抽样调查与分析,发现存在不少问题。例如,笔者发现能够做到“主动预习”的学生占调查总数的15%,8%的学生能够“主动归纳总结”,55%的学生能够“独立完成作业”,6%的学生能够“主动进行拓展练习”,其他情况的学生占比16%。这说明我校不少学生缺乏学习主动性,在数学学科上独立学习意识不足。

样本虽然限于我校,但基于笔者的交流与观察,一些高中生缺乏学习的独立性、学习准备不足是普遍现象,这也使得他们在课堂学习中始终处于浅层状态,学习效果不佳,甚至出现了不同程度的思维障碍,主要表现在以下四个方面。第一,对知识的理解与接受程度不足,很多学生在学习过程中只停留在对数学知识表层的理解;第二,所接受的知识呈现零散化的特点,缺乏对数学知识之间联系的构建;第三,学生的思维僵化,缺乏创新,一旦遇到对所学例题的问题情境有所变化的问题就一筹莫展;第四,学生的思维处于消极定势状态,既无法完成学科知识的系统性建构,也很难获得心智的良好发展,逐渐失去学习的信心和前进的动力。

二、当前高中生数学独立学习能力不足的原因剖析

高中生的数学独立学习意识不强、独立学习能力不足,固然与学生自身的相关因素有很大关系,但教师的外部原因也不容忽视。很多高中生在课堂中的学习热情不高、参与度低、反应迟缓,究其原因主要还是教师没有处理好对学生“扶”与“放”的分寸与时机。

(一)扶而不放——学生错失了独立学习的机会

数学学习是一种内部思维与外部行为协调、配合的动态变化过程,需要学生积极地参与、互动、体验与应用才能达成目标。有不少高中数学教师仍然习惯于“满堂灌”,总认为讲得越多学生就理解得越深入。在以讲授为主导的高中数学课堂上,教师对学生“扶”的时间过多,留给学生独立思考与探索的机会过少,使学生对知识的理解一直处于浅层状态。有些教师经常在学生还没有真正理解知识、没有获得充足活动经验的情况下,就要求学生独立运用新知识解决问题。如此武断的“放”,导致很多学生解题错误,或者无法在新的问题情境中独立解决问题。这样不仅不利于培养学生的独立学习能力,而且会挫伤学生学习的自信心。

(二)放而不扶——学生缺乏必要的引导与扶持

有些教师在没有精心组织教学,也没有提出明确的探究要求的情况下,就匆忙开展探究学习活动。例如,教师一提出问题,前后座位的四个学生立即“训练有素”地围成一圈分组“讨论”,教师就自顾自地来回“巡视”,却忽视了小组成员的搭配是否合适、问题是否具有探究讨论的价值等问题。等学生讨论后,教师喊“停”,学生的讨论马上停下,然后开始师生互动,反馈、总结、讨论结果。期间教师对学生的探究活动既缺乏必要的引导也没有合理的扶持,学生七嘴八舌地“讨论”,使得课堂秩序异常混乱。这样的探究性学习不但解决不了疑难问题,反而在无形中剥夺了学生独立思考、自主学习的机会。

三、培养高中生数学独立学习的新支架——扶放进阶

高中生的数学学习应得法于课内,得益于课外。要提高高中生的数学独立学习能力,首先需要教师在课堂上科学引导与合理扶放。“扶放进阶”教学模式就是引导高中生学会独立学习的有效桥梁与支架。

(一)内涵阐释

为了根除以往课堂上教师“扶而不放”“放而不扶”的教學积弊,“扶放进阶”的教学模式要求教师从“扶”到“半扶”,再到“放”,循序渐进、阶梯递进,既让学生获得必要的方法引领,又让学生得到充分的活动体验和独立学习机会。这个过程实际上就是把认知负荷从以教师为中心向以学生为中心逐渐转移的过程,从而让学生获得必要的数学知识、经验、技能,并给予学生充分的独立思考与实践的时间,让学生的数学独立学习能力实现由量变到质变的渐进式转变。

(二)教学流程

高中数学课堂“扶放进阶”教学模式是一种动态变化的循环结构,主要由四个教学阶段构成。第一,示范阶段(目标演示)。教师确定学习目标,为学生指明学习方向并进行必要的示范。第二,辅导阶段(差异推进)。教师关注学生的个体差异,通过提示、提问或提供思考线索,为学生搭建必要的学习支架,辅助学生进行推演。第三,协作阶段(协作互助)。学生开展合作交流与探究,教师根据学生所学内容及拓展的程度,进行必要的教学调整。第四,表现阶段(独立学习)。学生独立学习并形成个性化理解,教师关注学生的学习进展和是否深入学习,确保学生达成对知识的深化与提炼。

四、指向高中生数学“独立学习”的“扶放进阶”模式构建

下面,笔者以人教版高中数学必修第一册(A版)第二章第一节“等式性质与不等式性质”中“利用作差法比较两个实数的大小”的教学为例,谈谈扶放进阶模式的具体教学流程。

(一)目标演示:确定学习目标,指明学习方向

“利用作差法比较两个实数的大小”是“等式性质与不等式性质”中重要的教学内容,它有着承前启后的作用。前一环节学生已经学习了“从不等关系中抽象不等式”,那么如何解出抽象不等式呢?结合学生在前一环节的学习情况与本环节的教材内容,笔者将本环节的学习目标设定为“探究两个实数大小关系的基本事实”和“两个实数大小关系基本事实的实际应用”,为学生指明学习活动的方向。

1.用数轴比较实数的大小。

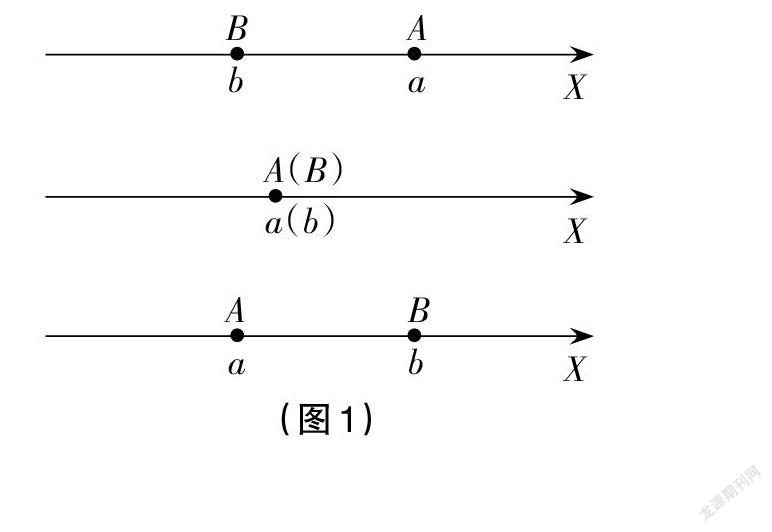

由于数轴上的点与实数都是一一对应的,因此可以利用实数在数轴上的位置关系表示实数的大小。在教授“作差法”之前,笔者向学生演示如何利用数轴表示实数:设a、b为两个实数,如果它们在数轴上所对应的点分别是A、B,那么它们在数轴上的位置如下图。(见图1)

[(图1)][B][A][a][b] [X][A(B)] [X][a(b)][A][B][b][a] [X]

2.用“作差法”比较实数的大小。

根据上面的数轴演示,引导学生总结出实数的大小关系有三种基本事实:(1)当点A在点B的右边时,a>b,a-b>0;(2)当点A与点B重合时,a=b,a-b=0;(3)当点A在点B左边时,a 由于“0”是正数和负数的分界点,因此“0”为比较实数的大小提供了标杆。把“比较两个实数的大小”转化为“比较它们的差与零的大小”的方法叫作“作差法”。“作差法”既是比较实数大小的基本方法,也是推导不等式性质的重要基础。 (二)差异推进:提供学习支架,关注个体差异 1.引导学生总结,提供初步解题支架。 通过以上教学过程,学生认识到作差法的内涵和应用条件。在此基础上,教师可指出作差法的用途非常广泛,能够帮助我们解决很多实际问题,引导学生总结出作差法的一般步骤:作差—变形—判断符号—确定大小。 2.师生共同探究,运用支架解决问题。 探究比较:(x+2)(x+3)和(x+1)(x+4)的大小。 在此教学环节,教师引导学生观察分析:要比较这两个多项式的大小,可以运用“作差法”比较它们的差与0的大小关系,也就是判断“(x+2)(x+3)-(x+1)(x+4)”与“0”的大小关系。 3.学生对点训练,教师跟踪关注。 学生练习:比较(x+3)(x+7)与(x+4)(x+6)的大小。 在学生对点训练的过程中,教师进行巡视关注,发现有些学生在第二阶段“变形”时出现了变形错误的问题。在学生解答完毕后,教师引导学生针对部分典型错题进行集中讨论辨析,帮助学生明晰计算与推导步骤。 (三)协作互助:学生合作学习,深化学习支架 合作探究:已知x<1,试比较x3-1与2x2-2x的大小。 在此教学环节中可设置难度稍高的题目,安排学生分组讨论,加深其对作差法的理解和应用。具体环节如下:(1)小组讨论本题与上面例题的异同,确定解题思路;(2)学生按照解题思路独立解答上面的问题;(3)学生交流解答结果,讨论解题中出现错误的原因并加以改正;(4)进一步深化认识运用作差法比较不等式大小的过程与方法。 (四)独立学习:学生独立学习,形成个性理解 学生经过上面几个环节的学习、探究与体验,对运用“作差法”比较大小已经有了较深的理解与积累,本环节出示与学习目标相关的拓展性学习任务,让学生独立运用所学知识解决实际问题。 1.设M=x²,N=-x-1则M与N的大小关系是( )。 A.M>N B.M=N C.M 2.已知a>0,试比较a与1/a的大小。 3.已知x<1,试比较x³-1与2x²-2x的大小。 4.已知a、b为正数,且a≠b,比较a³+b³与a²+b²的大小。 ………… 在学生独立解答过程中,教师应注意观察,发现有学生解题遇到困难可给予适当的点拨与提示。等学生解答完全部习题后,教师再引导学生进行交流探讨,帮助学生进一步深化对所学知识的理解,鼓励学生提出不同的解题思路,形成自己的个性化理解。 综上,“扶放进阶”模式下的高中数学课堂,教师对信息的组织与传递都基于学生的数学認知过程,重点关注学生如何作出正确的决定、如何运用所学知识与方法解决实际问题;教师根据学生的整体状态与差异化表现适时评价、调整教学方案、完善学习支架,让学生在获得充分的活动经验和明确的学习支架后再去独立实践、解决问题。 在此过程中,教师要真正做到以目标为导向、扶放有序、适时放手。可以说,“扶放进阶”是一种引导学生进入深度思考和独立解决问题的状态的教学模式,不仅有利于培养高中生的数学独立学习能力,而且有利于学生进入深度学习状态,让学生的思维水平和知识技能发生质的跨越与提升。 【参考文献】 [1]岳欣云,董宏建.探究式教学的“扶”、“放”之度与层次性——由一则小学数学教学案例引发的思考[J].课程·教材·教法,2013(7):84-89. [2]张强.课堂教学要做到扶放有序[J].中国教育学刊,2019(1):106. (注:本文系第33届江苏省“教海探航”征文竞赛一等奖文章,有删改。)