理工院校大学生无聊倾向性与手机使用情况研究

——以湖北汽车工业学院为例

2022-04-01湖北汽车工业学院大学生心理健康教育中心丁小芳

■ 湖北汽车工业学院大学生心理健康教育中心 丁小芳

无聊倾向性,是跨越不同情境而持续存在的一种相对稳定的个人特征,对个体的心理健康有很强的预测性。当频繁地感受到无聊时,个体会诉诸一些行为来逃避或缓解,获取刺激,手机是首选之一。“00后”大学生除了将手机作为通讯工具外,更是将日常出行、学习、情感、娱乐等都搬到手机里。学生不合理地使用手机,改变了大学生的学习方式和生活习惯,但如果学生将管理手机使用行为变成自我的素质的一部分,对其身心健康和个人发展都是非常有益的。

本文尝试了解理工类院校大学生手机使用行为的特征,并初步探索无聊倾向与手机使用特征之间的相关性,为高校心理健康教育工作提供新的视角和参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

采用整群抽样法发放800份问卷,回收有效问卷771份,其中:男510人,女261人;大一336人,大二163人,大三186人,大四91人;农村608人,城镇163人;留守182人,非留守589人;父亲初中以下424人,高中180人,大专/本科163人,研究生(硕士/博士)4人;母亲初中以下552人,高中139人,大专/本科78人,研究生(硕士/博士)2人。

1.2 研究工具

1.2.1 大学生手机使用情况问卷

采用自拟的描述性量表,包括每天使用时长(2小时内、2~5小时、5小时以上)、使用时段(三餐、课堂内、白天课外、晚上9~11节课时段、晚上入睡前)、9类手机功能(网上冲浪、个人管理行为、关注时事、人际交流、刷剧、购物、拍照、游戏、听音乐等)的使用频率等。

1.2.2 无聊倾向性量表

无聊倾向性量表,由黄时华等人2010年修订的“大学生无聊倾向问卷(C-BPQ)”,由30个项目组成,分为外部刺激和内部刺激两个维度。量表在本研究中的Cronbach'sα系数为0.907,KMO值为0.928,累积方差解释率为66.508%,具有较好的信效度。

1.3 统计分析

采用无记名方式,使用统一指导语集体施测。剔除无效问卷后,使用Spss16.0统计软件进行数据分析。

2 结果

2.1 大学生手机使用的主要特征

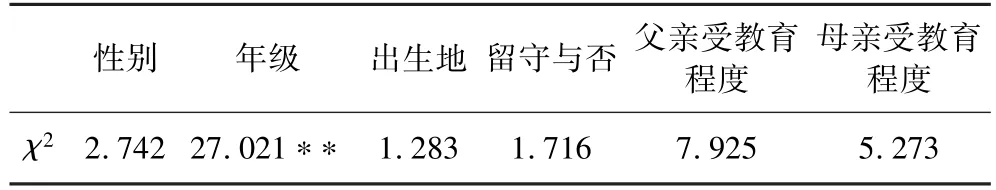

在平均每天使用手机的时长方面,有4.8%的学生选择每天手机使用时间“在2小时以内”,43.06%的学生选择“2~5小时”,有52.14%的学生选择“5小时以上”。将学生的性别、年级、出生地、留授与否、父母受教育程度与每天使用手机时长进行卡方检验,结果显示,手机使用时长的人数分布会因年级不同而不同,与其他因素无显著关系,如表1。卡方检验多重比较发现,大二年级的学生花在手机上的时间显著高于其他年级。

表1 平均每天使用手机时长与各因素的卡方检验

对于“最常使用手机的三个时段”多选题,卡方拟合优度检验呈现出显著性(chi=548.455,p=0.000<0.05),意味着各项的选择比例具有显著差异性。“白天没课时间”,“晚上入睡之前”,“周末”3项的响应率和普及率明显较高。说明学生最常使用手机都是在没有外部学习任务的自由时段,也都是个体容易感觉无聊的时段。

本研究整理了9类大学生最常使用的手机功能,学生使用频率比较高的功能依次是:网上冲浪、听音乐、人际交流、打游戏、刷电视剧/电影、关注时事新闻及其解读、购物或浏览商品、个人管理行为、拍照或摄影。

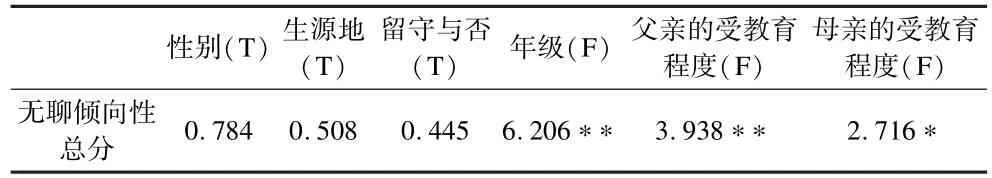

2.2 大学生无聊倾向性的人口统计学特征

从表2可以看出,理工院校大学生的无聊倾向性总分在年级、父亲受教育程度、母亲受教育程度上存在显著差异,与学生性别、生源地、留守与否无显著相关。事后多重比较发现,大一和大二学生的无聊倾向显著高于大三和大四;父、母为博士学历的大学生无聊倾向性显著高于父母是其他学历的大学生。

表2 大学生无聊倾向性的人口统计学差异

2.3 大学生无聊倾向性与手机使用的相关性

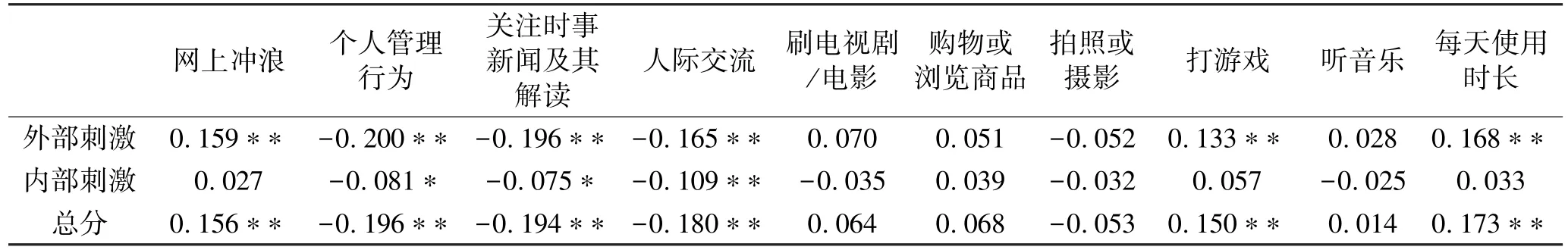

用Spearman等级相关检验大学生无聊倾向性与平均每天手机使用时长、手机各功能使用频率的相关性,结果如表3。

表3 无聊倾向性与手机使用时长、各功能使用频率的相关性

无聊倾向性的外部刺激得分越高的大学生,越容易将同样的外部环境知觉为单调的、乏味的、约束的,每天在花在手机里的时间也越长。

网上冲浪、打游戏的使用频率与无聊倾向性总分程正相关,且主要是无聊倾向性的外部刺激各因子,说明学生使用手机这四项功能的时候,更多是受外部刺激的乏味、约束激发,更类似于一种下意识行为。

而在个人管理行为、关注时事、人际交流的使用频率与无聊倾向性总分、内/外部刺激维度均成负相关,说明无聊倾向性越高的个体,越不会用手机进行自我行为管理、关注社会与时事、人际交流等高组织性和目的性行为。

3 讨论

从理工类院校大学生手机使用行为来看,该校超过半数比例的学生平均每天使用手机的时长超过5小时。根据冉威的观点,当个体每天使用手机达到4个小时,即可以被认为是手机成瘾。所以,理工类院校的学生手机使用的管控问题急需引重视。值得注意的是,大二年级每天使用手机超过5小时的学生比例最高。可能是因为学生刚完成入学适应,还没有及时找到发展方向或职业规划,并且大二年级以通识课和专业基础课为主,学习压力相对不大。学校要特别注意对大二学生使用手机的引导和教育。虽然学生在课堂上使用手机的频率也不低,但理工院校学生课堂内使用手机的比例远低于课堂外,且主要集中在晚上和周末这种没有教学安排的大模块空档时段。学生最常使用的手机功能是网上冲浪,无目的地获取信息刺激;其次是听音乐,获取感官刺激,第三是主动或别动地进行人际交流;第四是打游戏和刷电视剧/电影等娱乐性功能。

从无聊倾向性得分来看,低年级要显著高于高年级,说明理工类院校大学生无聊倾向性随着年级的上升呈现出下降的趋势,与周扬等研究结论一致。随着年级增长,课业任务增多,学习、就业的压力增大,生活充实而不易产生无聊。有博士学历父母的大学生对高质量、丰富外部刺激的需求更高,一般的外部刺激很难满足,因而更容易感觉无聊。

从无聊倾向性与手机使用的关系方面来看,无聊倾向性越高,每天在花在手机里的时间也越长,这一点与武娇和冉威的研究结论一致。说明相当一部分学生每天长时间使用手机的原因,是对当下外部刺激的无聊体验有关。在功能的选用方面,无聊倾向性高的个体在使用手机时,会更频繁地使用网上冲浪、玩游戏这类娱乐消遣性功能来打发时间,排解和抵御乏味、约束的外部刺激,同时较少使用个人管理行为、关注时事和人际交流这类推进日常生活和社会适应的建设性功能。这一点说明,无聊倾向性越高,消遣性手机功能使用频率越高,而高组织性、延迟满足性的手机功能使用频率越低。大学使用手机进行人际交流的频率在本研究中虽然是排在第三,但可能主要不是出于无聊,而更多是服务于某一具体沟通目的或者被动回复。

综上,理工类院校大学生存在明显的不良手机使用现象,急需引起高校教育者的重视。高校应采取措施控制学生非必要使用手机的时长,同时在没课时段和周末为学生提供时间安排的备选方案,如结构合理、内容全面的选修课程体系、图书资源和课外实践等。另外,可以通过降低学生无聊倾向性,来影响学生纯消遣性手机使用行为,且干预的最佳时机是大一和大二年级,比如可以借助团体辅导、书写表达、运动干预等,都有一定效果。