城市化对岭南水乡生态空间的影响及修复策略探讨

——以广州小洲村为例

2022-04-01钟国庆肇庆学院景观规划设计中心广东肇庆526061

钟国庆 (肇庆学院景观规划设计中心,广东 肇庆 526061)

城市化对传统村落空间风貌有较大影响,一直是学术界研究的热点问题[1-4]。城市化通过人口集聚、空间扩张等给生态环境带来了巨大影响和压力[5],对于村落来说,就是对山林、植被、水塘、河道、农田等生态空间的影响。生态空间是近年学术界研究的“三生”(生产、生活、生态)空间之一[6],它们是传统村落永续保护的基础,《关于切实加强中国传统村落保护的指导意见》特别指出要保护村落的“自然和田园景观等整体空间形态与环境”,但在城市化过程中,生态空间变得非常脆弱。

珠三角地区是广东传统村落的主要分布区[7][8]。经统计,在公布的五批中国传统村落名单中,珠三角共有84个,占广东省总数的31.9%,省级和一般性传统村落更多,这些村落也被称为岭南水乡,是广府文化的载体,保护好岭南水乡对传承岭南文化遗产传承具有重要意义。

生态空间是传统村落农耕文化重要依存载体,也是延续传统村落“乡村性”的环境背景,但城市化高度发达的珠三角地区,它们受到较大的影响,“去生态化”“生态侵蚀”问题严重[9][10]。因此,必须高度关注城市化对其的影响过程、机理和结果,并进行调控、优化和修复这种影响。本文以小洲村为例,通过查阅地方志、村史、家谱和其他历史资料,结合村民访谈梳理传统生态空间分布与特征,进而分析城市化影响过程对其的影响,并通过土地性质变化进一步探析影响的深度,最后提出修复策略。

1 珠三角地区城市化对岭南水乡的影响

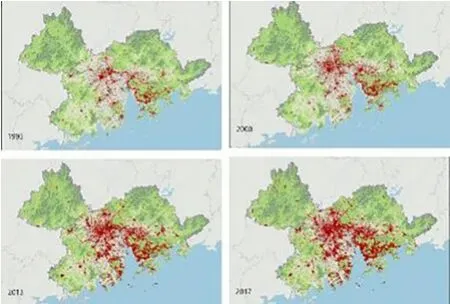

1978年前,珠三角地区城市化水平较低[11],村落山、水、林、田、塘、居和谐共生,保持着“桑基鱼塘”[12]、果基鱼塘的景观,被誉为“岭南水乡”。1978年到2000年,经历了工业化和城镇化过程,外来人口激增,工业厂房和村民自建房开始无序蔓延[12],占用了较多的耕地、林地、鱼塘与水面、坡地[13],水乡内外生态空间被侵蚀。2000-2008年,珠三角各个城市开始扩展和蔓延,农村土地被纳入城市建设区范围,工业用地继续扩张,很多水乡被“村改居”,沦为城中村,外围生态空间进一步缩小,甚至全部消失;内部的山林、水塘等继续被挤压、蚕食。2009年后广东城中村改造使得岭南水乡处于尴尬境地,一是因为传统村落属于国家的保护对象,不能大拆大建,另一方面,它们难以适应现代生活需要,加上村落基础设施落后,逐渐被弃用,处于自然消亡的处境,还有一部分在城镇扩张中被“顺手牵羊”地被拆除。从珠三角地区1990至2017年城镇建设用地变化图(图1)可以看出,18年期间,城镇建设用地蔓延很快,导致山水林田塘等生态用地减少,进一步导致生态基质、斑块被建设用地割裂,生态景观趋于破碎化[5],水乡景观风貌和生态环境质量降低。

图1 1995-2007年间珠三角城镇建设用地的变化

计算土地开发强度指标T可以进一步判断影响的深度和强度,其中T=S1/S2,S1为建设用地面积,S2为村域面积[14]。选取珠三角地区30个国家级传统村落进行分析,用相关地图软件在卫星图上绘制村落建设区范围,参照相关学者采用半径1km界定为建设用地与生态用地提取的范围[10],本文以村落建设区外围轮廓500m缓冲空间研究村落外围生态空间改变程度,通过统计该范围内各建设用地总面积S1和外围区面积S2,得到各个村落的T值。以松塘村为例(图2),T值为51.7%。

图2 松塘村外围建设用地

由表1可见,所有村落周边的生态空间都受到侵蚀,特别是松塘村、碧江村、白石村、黄埔村、西溪村、龙背岭村、古鹤村、沙滘村、黎边村、龙头环村、安堂村的T值已经超过50%,意味着这些传统村落逐渐失去乡村性。而且通过卫星图还可以看出,城市化的影响还在不断深入,部分村落周边工业和住宅用地还在蔓延。

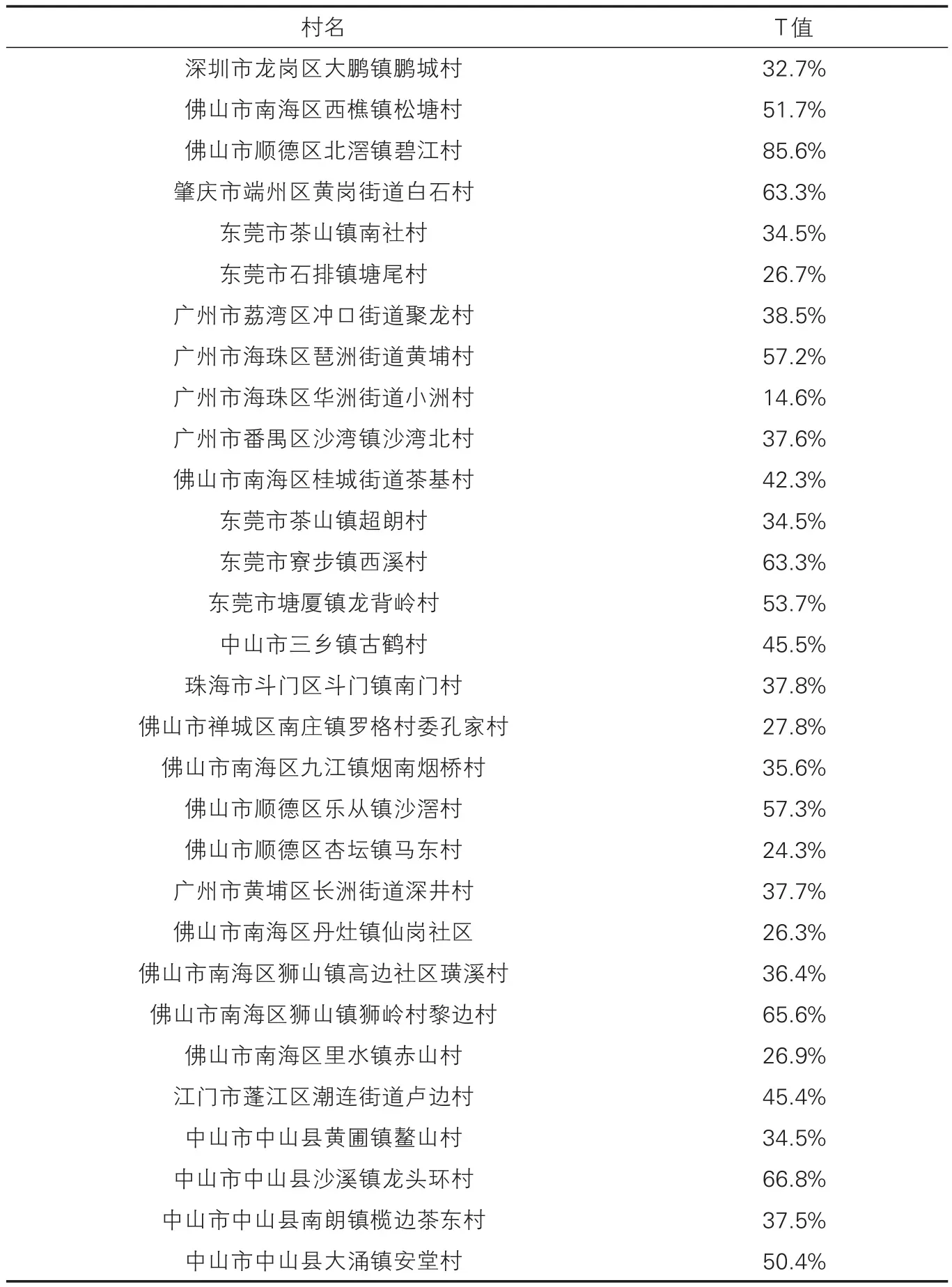

珠三角传统村落空间变化程度 表1

村落内部生态空间的变化难以通过卫星图观察得到,通过笔者近年对传统村落现场调研发现,祠堂前的风水塘和村后的风水林一般都保护较好,但由于村民建房、开辟村道、建文化广场,宅间果林、绿地、菜地和水塘被砍伐或者填埋现象比较普遍,甚至古树也难以避免[15]。

2 小洲村案例研究

小洲村位于广州市海珠区的东南部(图3),四周环水、河网交织,形似岛屿,故称小洲,也称瀛洲,已有700多年历史,被称为广州城区内发现的最具岭南水乡特色的古村寨,并被评为广东省生态示范村和中国传统村落,是珠江三角洲河网堤围果林生态系统村落的典型案例[16]。

图3 小洲村在海珠区的位置

2.1 村落生态空间历史变迁

2.1.1 古代村落生态空间概况

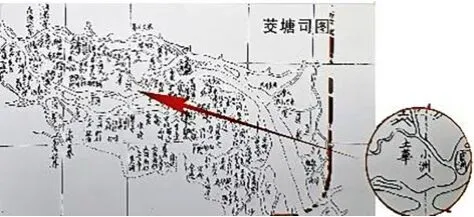

远古时期,珠三角洲还是一片汪洋大海,随着海岸线不断后退,珠江口形成网状的江河,江滩堆积物不断沉淀,在河南洲(现海珠区)东南低地形成诸多小岗丘,由于这些小岗丘四面环水,称作洲,其中包括小洲。到了元代,开始有人栖居;明代洪武(1368年)和成化年间,简东源及侄孙简西溪先后来小洲村教书,并逐渐开枝散叶,小洲村成为简姓村落。文献中第一次提及小洲村村名的是同治年间的《番禺县志》,该志的“茭塘司图”中标出了小洲村名(图4)。

图4 《番禺县志》中的小洲村

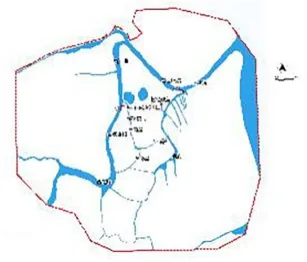

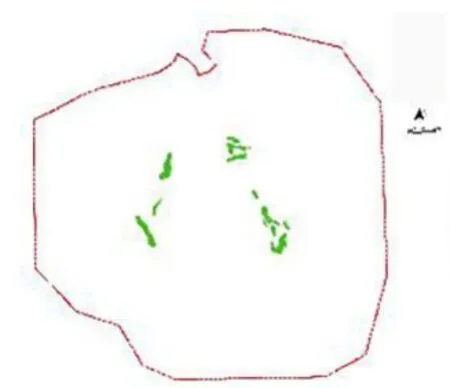

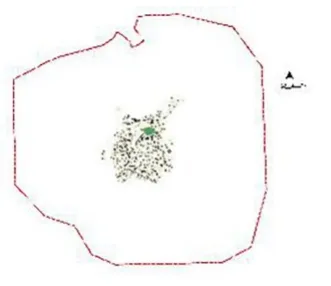

笔者找到1928年由英国陆军部测绘和1949年广东陆军测量局出版(简称“49年版”)的地图,可以看出民国期间小洲村边界位于西江涌和细涌之间,到了解放前,略向东西蔓延。本文根据49年版地图,结合查阅历史文献、村民访谈、现状调查,可以获悉古代小洲村生态空间概况:①水系是小洲村最具有岭南水乡特征的生态空间。小洲村位于珠江以南,古时由番禺县茭塘司管辖,属下番禺范围,该区域地势低且平整,河网密布。民国《番禺县志》:“沙、茭二司,总名下番禺。下番禺诸村,皆在海岛中”,清屈大均所著《广东新语》也有同样的描述。这里特别说明:珠江三角洲水乡居民之常把较宽的河道通称为“海”[17]。小洲村处于江—涌—滘层次分明的水系网络之中,最外围由珠江的分支——石榴岗河(北面)、官洲水道(东面)、后航道(南面)包围,西江涌、细涌从东西两侧绕村而过,石岗滘在村内纵横穿行(图7)。水与村民的出行、取水、灌溉、排洪、防火、养鱼活动密不可分,还与桥、河埠头,以及祭祀水神的庙宇共同构成了水乡景观。②果林(图8)构成最具岭南田园风光特色的生态空间。从49年版地图可以清晰地看到,小洲村外围为大面积的果林,果林之间有少数稻田(图9),北面有鱼塘(图7),形成犹如“果林一望蔽江湄”(宋,杨万里)岭南田园风光。③村内果林、菜地、林地,以及宅前屋后、水岸、埠头的绿化地(图8)是最具有生活气息的生态空间。在岭南的广府村落,古人习惯在村内、院内种植果树,或者整出一片菜地以满足日常所需。小洲村的石岗滘岸边、宅前屋后、路边、码头边种植龙眼、杨桃、芒果;还在祠堂前庭后院、池塘边种植细叶榕、木棉等大树,形成郁郁葱葱的林荫休息场地。珠三角地貌以平原为主,海水退后露出小岛,逐渐形成残丘,小洲村内的华台山就是其中之一,成为具有休闲功能的山体生态空间,古代就是群贤毕至、登高远望赏景之处(图10)。小洲村八景古渡归帆、松径观鱼、古市榕阴、翰桥夜月、西溪垂钓、华台奇石、孖涌赏荔、崩川烟雨形的成与水、木、林、山、果生态空间密不可分。

图5 1928年小洲村地图

图6 49年版小洲村地图

图7 水空间

图8 果林空间

图9 农田空间

图10 山体空间

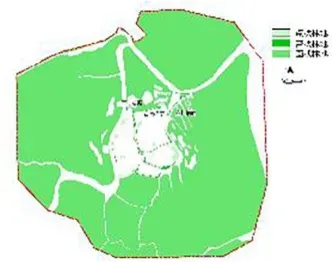

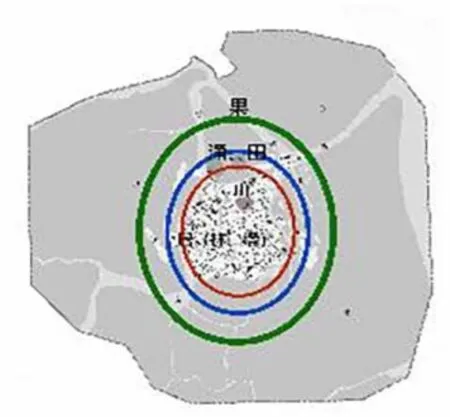

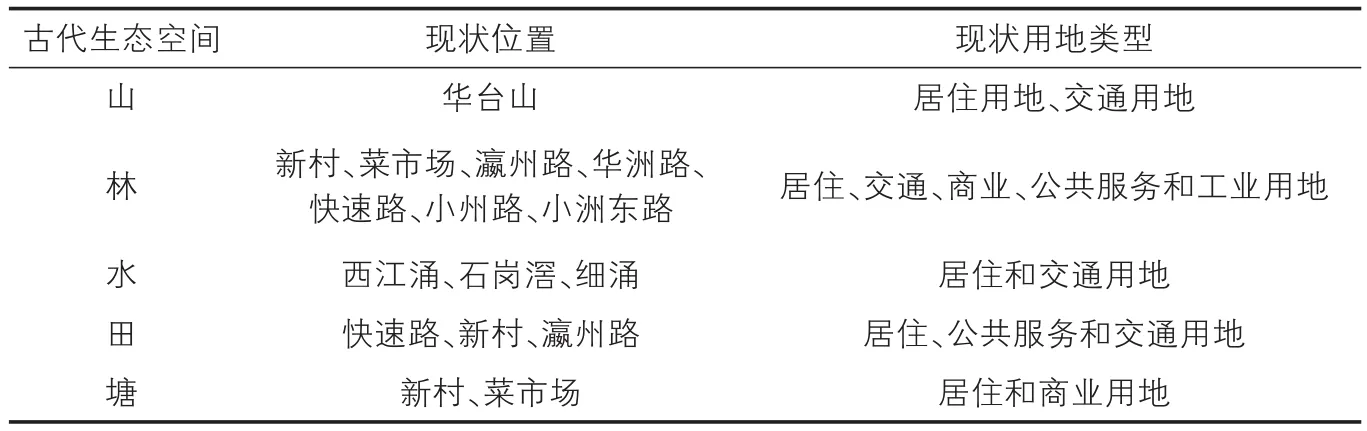

综上所述,小洲村的主要生态空间为水体、果林、农田、山体,它们与小洲村生活、生产空间相结合,共同构成和谐的岭南水乡的风貌,其中的山(华台山)是开村之基,果林(果园)是生计之源,农田、水塘是生存之本,河涌是生活之需,山生村、村生林、林间田、田生塘、水为带,从外到内形成“果林—农田—河涌—村居(林、滘)—山”圈式景观格局(图11),是典型的岭南水乡。

图11 古代生态空间结构图

2.1.2 城市化对村落生态空间的影响

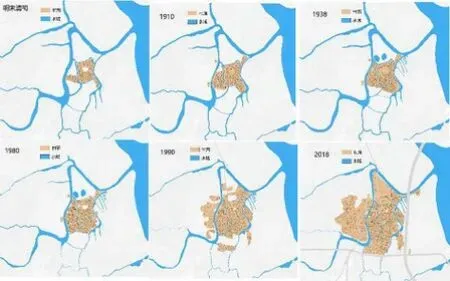

通过对小洲村历史资料、文献记载和历史地图的收集整理,并参考相关研究中小洲村历史演变图[18],大致将小洲村村落空间演变分为以下六个时期(图12),并统计这六个时期的村落建设过程以及对生态空间的影响,发现民国晚期逐渐有影响,到了改革开放后影响逐渐变大,而剧烈影响是在1990年之后,尤其是在2000年之后(表2)。

图12 村落空间演变图

小洲村的建设对生态空间的影响 表2

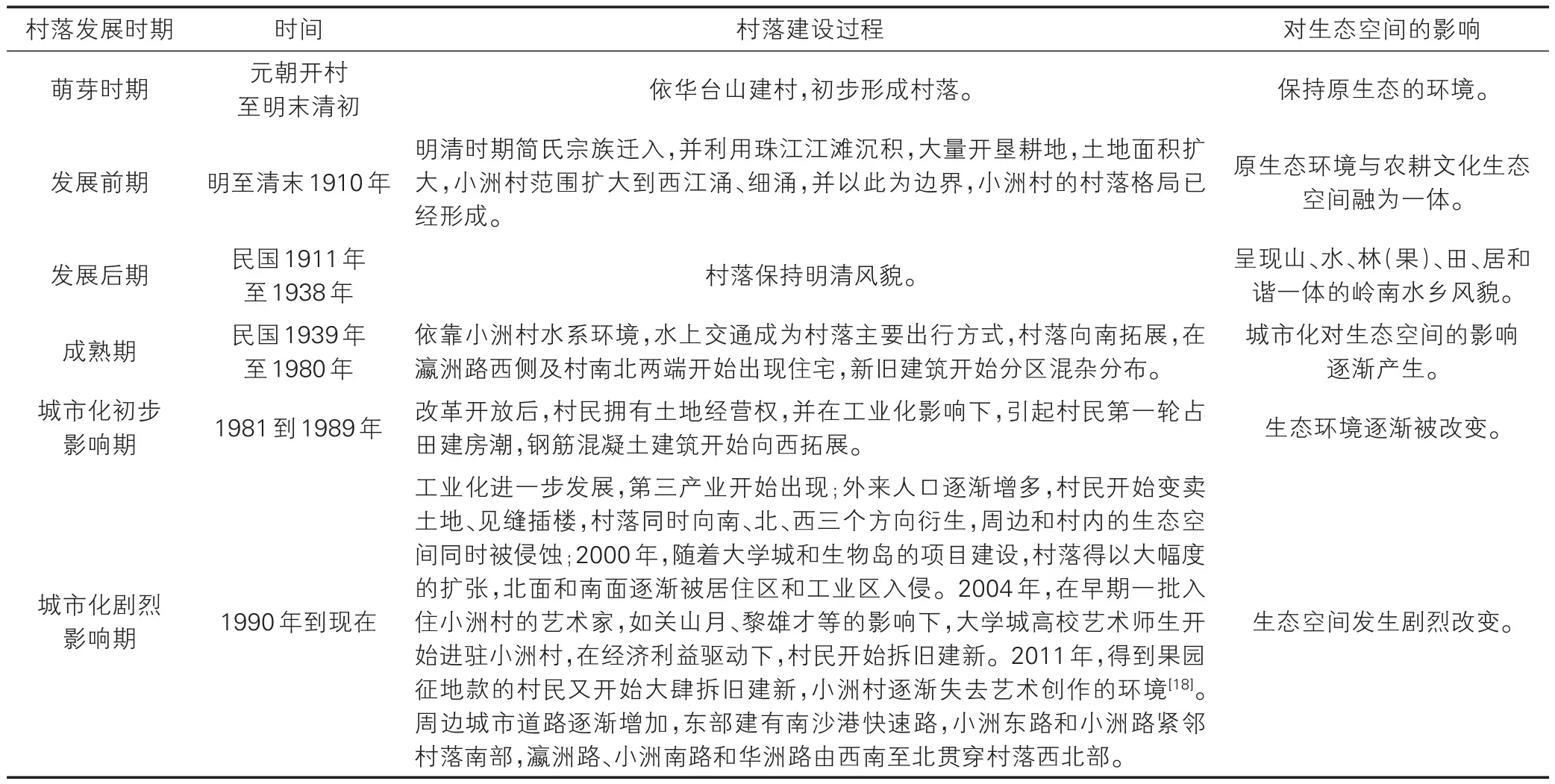

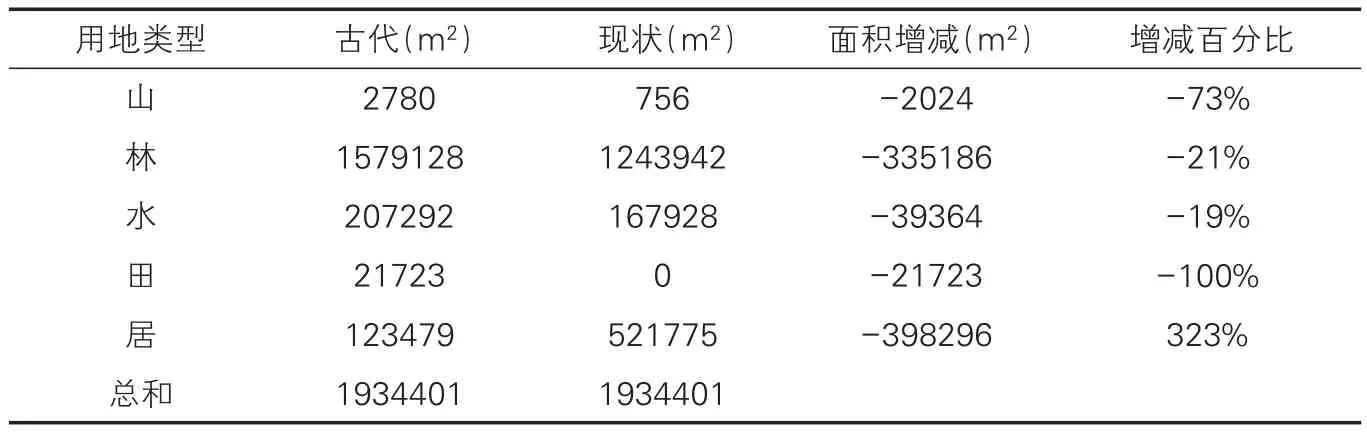

经过统计古代与现状生态空间用地面积,可以看出在城市化影响下,果林、山体和水体面积减少较大,山体、农田空间降幅百分比较大。水系的变化主要是河道缩小、水质下降和水塘的消失;村内的果林和绿地减少,一部分果林用于建住宅、厂房导致面积减少;住宅用地增加了3倍多(表2)。从土地性质变化来看,这些减少或者消失的生态用地基本上变成了居住、交通、商业、工业、公共服务用地(表4)。

古代与现状生态空间用地面积对比 表3

土地性质变化表 表4

综上分析,在城市化影响下,小洲村的自我生态侵蚀、外来生态侵蚀同时发生,同时符合“城镇建设外侵模式、村落建设扩张模式、道路交通占领模式、综合发展模式”4种传统村落生态侵蚀的用地演化模式[10],传统村落最主要的乡土景观——田已经消失;山体大面积缩小和鱼塘的消失改变了依山面水的格局;建设用地大量增加,生态用地面积大幅度减少。这些影响直接导致村“八景”孖涌赏荔、松径观鱼消失,华山奇石没有了群贤毕至、登高远望的盛况,崩川烟雨失去了古代的诗意。

庆幸的是,由于政府早在1999年就划定了万亩果园保护区,大部分果林得以保存,所以小洲村T值仅为14.6%(表1),另外,水系肌理保存完整,这些可能就是被认为是“珠江三角洲河网堤围果林生态系统村落的典型案例”[16]和被评为广州市内“最具岭南水乡特色的古村寨”的原因。2016年后,在政府引导和支持下,村民的保护意识开始觉醒,保护古树和原有树木,还对一些街道、祠堂进行绿化,并增加休闲公园,以及对河道进行整治,增加保护并增加河岸绿化,村落生态空间得到一定的修复。

2.2 保护和修复策略

在珠三角地区,类似小洲村生态空间受到影响的现象十分普遍,传统生态空间变得支离破碎,而且大多数的破坏不可逆,修复难度较大。结合小洲村案例,本文提出以下修复策略。

2.2.1 保护传统山水格局

珠三角传统村落选址在纵横交错的江、河、溪、滘岸边,鱼塘、风水塘星罗棋布地分布在村内外,背靠山、岗、丘等,这是岭南水乡最主要的特征。城市化过程中,应该禁止挖山填水、砍伐植被的行为。对已经受到破坏的山水环境,应该覆盖客土、地力培肥、再造乡土生境方法进行修复。如小洲村,河涌体系保存较为完整,只需恢复生态驳岸、种植去污的水生植物和岸边临水植物即可,但鱼塘被填埋用于建设房屋、商业用地,造成不可逆转的生态问题。华台山面积和高度都缩小了,应该整治周边杂乱建筑,恢复古时山体风貌。

2.2.2 保护原生生境

古时候留下来的生态环境,如古树、乡土植被群落、地形地貌与村落共生共融,也是乡愁记忆的元素,其重要性应该等同其他历史文化遗产。在城市化过程中,部分被蚕食和破坏,但应该保护好剩下的部分,修复受到破坏的部分。小洲村的登瀛码头、南简公祠、古村围、简氏公祠、西溪垂钓,以及石岗滘沿岸古时遗留下来的植被保存较好,未来应继续加以保护;万亩果园、古市榕荫和崩川烟雨在变迁中,生态空间大致保持古代原样,未来应该进一步加以保护并提高利用价值。另外,秋枫、芒果、樟树、木棉、榕树、龙眼和等古树群落也是重点保护对象。

2.2.3 修复历史文化遗产生态空间

在城市化影响下,珠三角地区传统村落的历史文化遗产包括码头、巷道、古井、院落、古桥、炮楼、园林、古树、祠堂、书院、庙宇和传统民居等,受到城市化的影响,它们同样呈现碎片化状态,无法对它们进行连片修复,宜采用“微改造”[20]修复方法,打造多个文化生态休闲小空间。小洲村的西溪简公祠、社巷24号蚝壳屋、西园三巷9号、南洲大街12号、粤梅祖祠、东池祖祠、简佛祖庙、玉虚宫、天后宫、三帝庙、翰墨桥、穗侨简公祠、泗海公祠、慕南祖祠、吕山祖祠、礼堂、传统民居的庭院等生态环境修复即采用这种方法。

2.2.4 村落活化与更新同时提升生态绿化质量

珠三角传统村落具有较好的开发潜力,通过活化与更新,实现从古代传统村落文化空间-近代模糊混杂空间-当代文化旅游休闲空间的转换,应以打造文化旅游休闲空间为方向,提升生态绿化水平。以小洲村为例,宜完善、提升工艺品商业街、土特产品商业街、艺术街的生态环境质量,复原“八景”之古市榕荫景点,保护古榕树同时,增加绿化量。

图13 修复的历史文化遗产生态空间

完善主要游览路线和街区的生态绿化,包括北入口-倚山大街、西浦直街-西园直街、拱北大街、登瀛大街-东道大街-东庆大街、西约大街、细桥大街-新路大街、新南大街-拱桥二巷。

3 讨论与结论

岭南水乡是广府文化重要载体,其山、水、果、田、塘生态空间和格局具有文化遗产价值,维系着水乡生态安全,但在珠三角快速城市化过程中,这些生态空间受到较大影响,城市建设用地侵占生态用地,生态空间变得支离破碎,生态质量降低。为此,亟须厘清影响的过程、机理和特征,并制定相应的修复策略。

小洲村为岭南水乡代表性村落,尤其是江、涌、滘层次分明的水系和大面积的果林最具岭南水乡特色;水乡形成“果林-农田-河涌-村居(林、滘)-山”圈式景观格局。城市化对其的影响也十分典型,从农耕村落变成工农混杂村落到城中村,岭南水乡空间也相应发生转换,生态空间萎缩,城市建设空间扩大,土地性质也朝着城市化方向演变,但小洲村保存了较大面积的果林和完整的河涌水系;另外,近几年,政府和村民的保护意识得到加强,村落生态空间得到一定的修复。

包括小洲村在内的珠三角水乡村落,总体上生态空间受到的破坏较大,生态系统呈现明显的破碎化特征,而且这种破坏过程不可逆,修复难度较大,无法完整修复,在此情况下,只能保护遗存的古代山水格局、原生生境,并重点修复文化遗产生态空间,以及以村落活化和更新导向,营造良好的生态环境质量。

本文以小洲村为案例,研究城市化对珠三角水乡的影响,具有一定的理论应用价值,一是可以调控城市化对村落的影响,二是提出的修复策略在某种程度上对保护村落传统人居环境和营造现代宜居生态环境方面具有一定意义。