从“即兴”到“写作”

——定量记谱法的产生与西方音乐创作范式的转变

2022-03-30方伟

方伟

[内容提要]乐谱是音乐信息承载与传播的重要媒介。在西方早期音乐实践活动中,定量化的乐谱改变了人们的音乐信息交流和传播方式,使得人们长久以来口头即兴的演唱转变为基于文本的写作。本文力图站在传播媒介的视角,审视西方定量记谱法对音乐创作主体的和审美客体的自身形式的塑造,并反思传播方式的改变对西方音乐审美的影响。

缘起:传播媒介视角对音乐学研究的启发

人类早期的音乐实践活动以“口耳相传”的方式进行,音乐在人际间的口传活动中传播,并在代代相传中继承,西方音乐文化的源头——古希腊早期的诗歌和中世纪的单声部圣咏便是如此。在这样的音乐实践活动中,音乐只能储存在人们的记忆之中。

正是为了实现对音乐的记录和保存,以及缓解越来越多的曲调对记忆的压力,西方乐谱在基督教会内部诞生并发展起来。进入第一个千年以后,音乐理论家圭多等教会僧侣引入了线谱,结束了音乐在音高上暧昧不清的状况,而真正能够在有量化记录中确定精准的节奏已经是13 世纪的事了。这种定量记谱方式的诞生揭开了西方音乐文化书写记录的历史。

如果站在传播学的视角来看,在传统的口传文化中,人们的音乐传播过程并没有技术性媒介的介入,人自身就是音乐的载体。乐谱产生以后,它作为第一个技术性的传播媒介进入人们的音乐实践之中,成为人们音乐信息交流的重要工具。它的产生使得人类音乐的“脑内”储存转变为“脑外”储存。

西方学界对信息传播媒介的专门研究始于20 世纪上半叶,他们的研究成果对我们审视乐谱不无裨益。其中一部分学者认为媒介虽然是人类用以承载信息的工具,但我们的行动、思想无不受到媒介作用的影响。因此,传播媒介能够影响人的感知、理解能力,以及感觉和价值观,甚至强调媒介和技术对文化和社会在形式上具有冲击和影响力。比如美国学者刘易斯·芒福德、尼尔·波兹曼,加拿大学者麦克卢汉和英尼斯等人从不同角度论证了这一观点。这些学者把研究的重心放在“媒介技术本身”,强调媒介在信息传播活动中的意义。这对音乐学研究有着重要的启发意义。

目前的音乐学研究主要集中于,在人与音乐作品的“二元”框架内讨论二者的关系,其关心的重心主要放在音乐作品客体形式上,以及围绕音乐作品而实践的主体上。这样便忽略了音乐在现实的传播“流动”中,音乐活动主体与音乐客体交流的中间环节和过程,更忽略了在人与音乐作品之间审美关系中,传播媒介这一“第三方”因素的存在。另外,按照西方学者的看法,在人类信息传播过程中,传播媒介并不仅仅是承载和传播信息的渠道和工具,它们作为人类的理性创造物,对人有着巨大的反作用,甚至它们自身就能为人类创造文明。在音乐实践活动中,传播媒介反作用于人的音乐实践活动,它在人与音乐这对二元审美关系中,起着重要的作用。

那么,如果站在传播媒介的视角来审视西方音乐创作实践和历史,定量记谱方式一旦产生将如何影响西方早期音乐创作实践活动?它将如何塑造审美主体和审美客体?它又对人们的音乐审美产生怎样的影响?这正是本文的思考。

一、定量记谱对创作主体的塑造:专业分工的产生

在“口传心授”的音乐文化传统中,音乐审美主体往往集创作和表演于一身,我们很难对他们的分工做出明确的界定。在早期中世纪的音乐实践活动中,无论是宗教的礼拜者还是具有世俗意义的游吟诗人皆是如此。

这种现象和人们的音乐传播方式密切相关。在口头自然传播活动中,人们的音乐实践活动以口耳相传的方式进行,人自身充当着音乐的载体,同时担任着创作者和表演者的角色,并将音乐即兴地演唱(或演奏)出来。正是因此,西方中世纪及文艺复兴时期的口头民俗文化和教会音乐,极少出现现代意义上的“创作者”、“表演者”的概念。

在口传文化向书写记录文化的转变过程中,西方人受到他们独特的书写记录方式(字母文字)的影响,定量化的乐谱成为他们精准化记录音乐声音的载体,以及统一礼拜音乐活动的工具。在这样独特的社会文化土壤中,音乐声音从人们的身体中完全抽离出来,并被“凝固”为指导他们音乐实践活动的“蓝图”。面对这个独立存在的乐谱,艺人们既可以专门从事音乐创作并自己表演,也可以将乐谱移交给另外一个主体表演。从事音乐写作的创作者就从原先集创作与表演于一身的音乐实践状态中分化出来。学者夏滟洲对中世纪音乐家社会身份的研究中提到:“记谱法的出现与渐趋完善导致了作曲家职业的出现。”

西方定量化的乐谱将口头的即兴创作转变为基于乐谱的写作,这使得音乐创作者的“写作”才能获得前所未有的解放。首先,采用乐谱进行音乐写作,创作者的音乐实践活动摆脱了音乐信息传播空间的束缚。在乐谱产生之前,人们的音乐传播过程是在以音乐传播者自身为核心,声波可传达的有效空间范围之内实现的。“地域”在音乐实践中呈现出重要的意义。然而,通过乐谱对于音乐信息的承载,音乐创作者就不再受到空间范围的限制,并能够轻易地将音乐信息带出原先声音传播的空间范围。其次,在口头即兴的创作过程中,记忆成为人们保存和继承音乐传统的唯一手段,创作者所创作的东西必须是便于记忆的。不过,定量化乐谱产生之后,音乐创作者可以不断创新曲调、结构、节奏等,并对写作的内容进行反复的加工、修改和润色。再次,在古老的口头自然传播文化中,“每一代人都不加批判地接受祖先们传下来的东西。”很少进行我们如今所谓的“二度创作”。然而乐谱产生以后,音乐创作者完全能够作为独立个体,专注于探索作曲技法和音乐形式上的个性化突破,并按照自己的审美需求,遵照音乐自律的法则来进行音乐创作。

更重要的是,在口头自然传播创作——表演合一的文化环境中,人们创作的音乐只有通过自己的即兴表演呈现出来,他们的创作才能不得不受到自身表演技能的限制,可以说一个优秀的创作者首先必须是一个优秀的表演者。但由于乐谱的出现,创作与表演的分工使作曲家变得职业化,即使是一个不会唱歌的人也能创作声乐作品,一个不会乐器的人也可以创作出不同乐器的作品。甚至,音乐创作者们可以不依赖于声音而进行音乐创作,这就是失聪的贝多芬能够创作最后一部四重奏的原因。

通过以上的论述可见,由于乐谱的产生,人们在口头传播活动中即兴的音乐实践活动,转变为基于文本的写作。同时,乐谱“塑造了”音乐创作主体,使其从集创作与表演于一身的音乐实践中分化出来。专业作曲家的创作才能获得了前所未有的自由和解放,可以不再受到多方面的桎梏而专心致力于音乐创作。

二、定量化乐谱对创作客体的影响:音乐形式的发展和改变

现在,让我们把眼光转移到人们音乐实践活动的客体上来,考察乐谱的产生对音乐客体产生的影响。

(一)基于乐谱的复调音乐的产生

复调音乐并非西方专有,在很多国家和少数民族的音乐生活中都能找到复调歌唱的影子,不过,以乐谱写作为基础的复调音乐恐怕是西方人的独创。

早期基督教教会音乐起源于单声音乐。直到9 世纪下半叶,《音乐手册》上最早论及名为平行奥尔加农的二声部复调,即在素歌旋律的声部基础上,在下方附加一个纯四度或纯五度的平行声部。对于这种复调形式来说,在了解音乐走向的情况下,简单地同时唱出平行的两个声部也并不是难事,因此在当时“有人即兴演唱这种简单和初级的奥尔加农,同时唱出两个不同声部的作法在当时得以流行。”

不过,12 世纪到13 世纪产生的迪斯康特形成了音与音之间的对位。人们在定量记谱的基础上对旋律进行“附加”,并有意识地采用一度、四度、五度、八度以及不完全协和的三度和六度,避免了不协和音程。在这个有意识地实现对音关系的设计和音程安排的过程中,口头的即兴演唱已经逐渐让位于乐谱的写作。

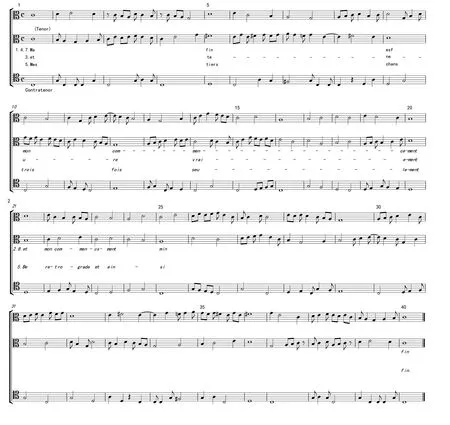

14 世纪初,一本名为《当所有歌手都知道……》的小册子谈及到了复调音乐的对位手法。这种手法来自于拉丁文:punctus contra punctu,意思是点对点,“就是把一个点或一个音符与另一个点或另一个音符相对摆放(ponere)或安排(facere)。”这种点对点式的音乐创作技法(包括逆行、倒影等)显现出人们对音乐的精心“设计”,它绝不可能是口头即兴歌唱的结果,而是基于乐谱写作才能得以实现。现在我们就简单地以14 世纪作曲家纪尧姆·德·马肖(Guillaume de Machaut,约1300-1377 年)所创作的回旋歌《Ma fin est mon commencement》为例。

例.1

在这首三声部的作品中,第一声部和第二声部有着相同的旋律,第二声部将第一声部中正向进行的旋律加以逆向进行。而第三声部虽然有着独立的旋律,可旋律进行到半终止以后,从第21小节开始便开始逆向进行直到结束。通过这个例子我们可以看到,一旦转瞬即逝的声音以乐谱符号的形式被记录下来,它们便不会因为人们在传唱中的记忆限制而变得模糊不定,也不会随着人们即兴的表演而变得走样,被乐谱所“固定”的旋律和各种元素成为作曲家进行逆行组织音乐的素材,它们就像是成为作曲家心目中“拼装”和“把玩”的“玩具”,被有机地组合成为有规律的音乐艺术作品。这些创作手法成为巴赫等作曲家有机组织复调音乐、安排声部间音与音之间以及曲调之间关系的理性手段。对此,姚亚平说得很准确:“记谱法的发明对实践性的音乐创作思维的影响是极为巨大的。作为一种理论,记谱法起到了规范实践的作用,它对西方早期复调中的对位、和声、节奏等技术语言形成具有非常重要的作用。”

通过以上对复调音乐产生的简单分析来看,如果没有定量化的乐谱,身处于口头自然传播音乐文化中的人们仅仅凭借记忆和即兴的音乐表演,很难运用对位手法对音乐进行逻辑地“摆放”和“安排”,以这些技法为基础所组织的复调音乐便更无从谈起了。定量记谱法对西方复调音乐的产生和发展起着关键性的作用。

(二)乐谱影响下的音乐形式结构的改变

早期的教会仪式音乐采用口头唱诵的方式加以传播。在这过程中,音乐的中心作用是传达歌词,并以表达和解释经文为目的。人们在口头念诵时,音乐以经文为基础形成一定的句读和断句,这样,音乐不仅没有形成独立、“自律”的结构形态,而且“音乐性的朗读密切反映了经文的句子和短语结构。”

另一方面,在口头传播文化中,人们自身的记忆显现出举足轻重的作用。人们在口头音乐实践活动过程中,无论音乐的内容还是形式必须是便于记忆的。9 至10 世纪,圣加仑修道院的修士诺特克·巴尔布勒斯(约840-912)正是为了更好地对曲调加以记忆,将圣咏中采用大段花唱的《哈利路亚》按照音节配写歌词,改为音节式的继叙咏。中间的音乐随着相同音节和轻重音格律的歌词配以相同的旋律,呈现出音乐依附于诗的“词乐结构”。除了宗教题材口头歌唱以外,中世纪的游吟诗人所进行的即兴歌唱也出现类似的样态。由于诗歌的节奏感和韵律为诗人们提供了记忆长篇诗歌的技巧,诗人们在口头即兴创作和演唱世俗诗歌时,往往将所吟唱的音乐与诗歌密切相连。因此,诗人们的创作呈现出“词乐结构”的样态并不奇怪。

总之,在传统的口传文化中,歌者为了便于对曲调的记忆,音乐与诗节、诗行、诗句的韵脚密切联系,并形成“词乐结构”。这是中世纪乃至文艺复兴时期单声部有词音乐的主要结构特点。

但是,人们基于乐谱对音乐的创作改变了音乐结构,并使音乐的结构变得更加复杂化和逻辑化。其中等节奏经文歌的产生就是典型的例子。

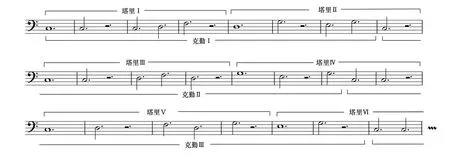

经文歌是中世纪晚期乃至文艺复兴时期非常重要的复调体裁。到了13 世纪中叶,二声部的克劳苏拉加上歌词就形成了经文歌,并且等节奏技术被运用于经文歌的创作之中。在等节奏技法创作的作品中,固定音列和固定节奏是构成整部作品的基础要素。固定音列“Color”(克勒)和固定节奏“Talea”(塔里)构成周期性的反复,并以各种不同的方式进行变化组合使用。

.例2

在上例中,固定的旋律音型(克勒)和节奏型(塔里)具有不同的小节长度,它们在曲调的进行中不会同时结束,克勒Ⅰ音型在第一次呈现过程中,旋律音型和节奏音型就开始不对等,它们以不同的周期循环,旋律音型和节奏型会在循环若干次以后刚好同时结束。

从这个例子中我们不难发现,本来拥有歌词的曲调的结构已经不再依附于歌词,音乐的形式彻底地从歌词的“桎梏”中解放出来,并形成了极为自律和符合逻辑的结构形式,曾经口头传播文化中的“词乐结构”让位于一个完全自律和符合逻辑的结构形式。恰恰是定量化的乐谱这种音乐承载方式的产生,克服了人们依靠“口传心授”过程中对于音乐记忆的难题,这种依靠文本符号固定声音的高超“记忆术”,使得音乐创作者可以对音乐做出结构规划和整体布局,这不仅解开了曾经歌词对音乐的束缚,音乐也因此获得了横向发展的动力而变得越来越复杂和长大。

结语:西方定量记谱法促进理性思维的产生

通过上文可见,西方定量化记谱法的产生对音乐创作的主体和音乐客体形式的改变产生了重大的影响,当然不仅如此,推动这些现象和事实的根本动因在于,音乐传播方式改变了人们在音乐实践活动中的审美思维。

如果我们将音乐与其它艺术形式相比的话会发现,诸如雕塑、绘画等艺术形式从被创作出来时便成为一个独立于人的客观存在物,成为主体创作的“作品”。然而,音乐从诞生伊始便与音乐实践的主体“融为一体”,甚至成为主体的一部分。歌者完全投入到对于音乐的感性体验之中,却无暇“抽身”将音乐当作区别于自己的“异质客体”,自然也就不会把自己当作区别于音乐客体的“主体”。正是因此,有学者在对“口传心授”的传承特点的总结中提到了“乐人合一的综合性”。英国古典文化学者哈弗洛克(Eric Havelock)也有类似的观点,他认为在口语文化传统中,“我”很难从自身的感性体验中抽离出来,因此也就无法形成“自我”意识,并站在“我”的角度把活动的对象当作异己的“客体”,对其进行理性的抽象和分析。在笔者看来,他们所描述的这一特点正是口头自然传播中人与音乐主、客难分的状态。可恰恰是这种状态,音乐成为人们感性情感、生存方式甚至是生命的一部分。人与音乐主客融合、物我同一的状态形成了他们最本初的审美关系。

不过,通过定量化乐谱对音乐的记录,原先和审美主体相融合的音乐被抽离出来,成为一个异质并独立于审美主体的客体存在。如果说在口头传播活动中,“我”这个主体与客体对象融合为一体,在音乐实践过程中处于“无我之境”的话,那么由于乐谱的产生,与之相对立的“我”便萌发出来,人与音乐作品之间便形成了十分明确的主、客二分的状态。正是因为这样,乐谱将西方作曲家从“混沌”和“懵懂”的“无我”意识中释放出来,成为具有自我意识的、具有独立创作精神的音乐创作者。借用西方传播学者的话:“文字把知识持有人和已知对象分离开来,使人的内省日益清晰,打开了心灵通向外部世界的大门。”乐谱则打开了具有个性化音乐创作的大门,并使得具有独立意识的作曲家们日益内省。它把创作者主体构建成为理性的自我,成为具有自我意识与独立创作精神的音乐创作者。他们理性地编织乐谱文本,对音乐进行逻辑的组织和安排。音乐在音乐家理性的创作活动过程之中,有机地组合成为有规律的、按照一定规则运作的艺术作品。

综上所述,定量化记谱法的出现无疑是西方音乐文化史上的一次伟大革命,作为承载音乐信息的传播媒介,我们再怎么褒扬它对西方音乐发展的贡献都不为过。但是本文试图强调,如果站在传播媒介的角度,在人们的音乐创作活动中,乐谱已不仅仅是输送和承载音乐信息的工具,它作为人类在音乐实践中所创造的技术工具,反作用于人的音乐实践活动,深刻地影响着音乐审美主体的创作和审美客体的自身形式。不光如此,由于乐谱的出现,人们长久以来通过口头即兴进行的感性音乐实践活动转变为理性的写作,从某种程度上说,乐谱使西方人卷入了一场轰轰烈烈的思维革命,成为西方音乐走上理性化道路的重要原因之一。