曲无定式·写有原则

——论姚恒璐第一钢琴叙事曲《哦,我们叫它“黄土地”》的音乐创作特色

2022-03-30贺翔

贺翔

[内容提要]奏鸣曲式中主题的创作设计和调性布局作为作品结构的核心原则,是音乐创作中必要的设计与思考。但程式化的结构公式并不是所有作品照搬的写作原则,所谓“曲无定式,写有原则”即是不同作曲家创作不同作品的不同思路。这种原则以借鉴西方、中西融合、民族创新的理念尤为体现于中国现当代音乐创作中。本文以姚恒璐第一钢琴叙事曲——《哦,我们叫它“黄土地”》中主题的创作设计及其调性布局在奏鸣原则下的创新思维进行分析研究,并就中国现当代音乐创作中奏鸣原则的创新体现提出一些思考。

引言

奏鸣曲式是古典时期极为重要的曲式结构类型,结构中音乐材料在调性布局中的统一、对比是奏鸣曲式中不可忽视的重要原则。作为作品中体现音乐发展和曲式结构的基础——主题,它的写作手法因不同作曲家的创作思路而有着各自鲜明的气质特点,当然也体现出作品的时代气息和音乐风格。第一钢琴叙事曲《哦,我们叫它“黄土地”》(以下简称“黄土地”)是姚恒璐于2004 年应英国铜管乐团之邀而作的钢琴缩谱,作曲家通过钢琴化的写法处理方式,完成了双钢琴和钢琴独奏的两种体裁,本文针对钢琴独奏体裁进行研究。

一、关于主题的创作分析

音乐作品的主题创作与时代、民族、风格等因素有着千丝万缕的联系,分析一部作品的组织结构,不仅要看它的整体结构布局,更要关注其主题音乐语言的构成及发展。作曲家的个人气质特征更是主题音乐创作中不可缺少的重要因素。在作品《黄土地》中即是遵循了现代作曲技法与传统民族音乐语言融合的创作思路,进而体现出作曲家对中国现当代音乐创作的新思考。

《黄土地》中主题源于作曲家自己的创作,而非民歌采集的结果,音调具有山西、陕西地区特征。作曲家根据地方音调中典型的民族调式特点与现代音乐创作技法充分结合,创作出让人耳目一新的主题,同时运用线性和声思维中的半音化写作手法进行发展变形,为具有地域特色的主题增添了色彩动感和恢弘气势,体现出作曲家中国现当代音乐创作的新理念。

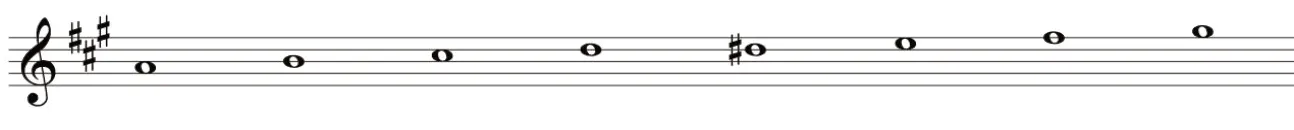

(F 宫雅、清乐调式并存的八声音阶F 徵应声雅乐八声音阶)

例1 为第一主题调式音阶,F 宫调式或F 徵调式。例2 为第一主题形态,变徵与清角的出现体现了雅乐与清乐音阶的共存,鲜明的宫调式旋律特征彰显了主题性格的朴实、坚定性格,清角与变徵的交替出现,强化了雅清混合调式的民族色彩性;同时从徵调式的视角看到应声的运用丰富了徵调式的色彩,从而彰显了调式交替和调性游移的民族音乐特有气质,无疑使民族音乐语境下的音乐语汇更为丰富地加强深化。

(A 宫清、雅乐调式并存的八声音阶,A 徵应声雅乐八声音阶)

例3 为第二主题调式音阶,A 宫调式或A 徵调式。例4 为第二主题形态,轻松欢快的十六分音符跑动音型使音乐流露出开朗、豪爽的性格特征。第二主题中清角和变徵混合共存的清雅宫调式音阶、应声的徵调式音阶在不同视角下调式交替现象的出现,既是与第一主题统一的体现,也是为了突出民族地域性音乐风格必不可少的探索与尝试,更是中国民族音乐中“调式多释性”现象的鲜明体现。

表1.主题的对比与统一关系

从表1 中可以看出,两个主题之间对比统一关系的呈现。两个主题分别在调域、速度、音乐情绪上有着明显的对比;在主题构建特征(音的运动方向、色彩音的运动等)、调式音阶构成及小节数量上具有统一的特性,主题四五度跳进(方框中)和二度级进迂回(椭圆框中)的运动特征统一着两个不同的主题形态,尤其是带有变化音的小二度迂回运动(椭圆框中)这一特征,更加强了两个主题的统一性,这样的设计无不体现出姚恒璐先生在创作时的理性逻辑构思。

在对比和统一关系下的两个主题,各具特征,各具性格,共同展开,统一中充斥着强烈的对比,为中国现当代音乐创作中奏鸣原则的体现提供了有益的尝试。

二、奏鸣原则下主题的调性布局

“每首作品的形式都永远是独特的,只有它才有的绝无仅有的曲式。但同时曲式的形成也有规律和法则可循,虽然这些规律和法则的数目很有限,然而正是由于这一点,许多作品在结构上才有共同点……这些类型或图示在或多或少符合‘多样的统一’的一般美学规律的条件下,富有伸缩性和适应性,所以得到普遍的应用。”所谓“曲无定式,写有原则”即是体现作曲家创作时对音乐结构布局的不同审美和不同理念。

奏鸣曲式中若干主题之间存在着千丝万缕的关系,由它们产生出强烈的戏剧性冲突是音乐发展的必然结果,这也是奏鸣原则在音乐作品中的必然体现。所谓奏鸣原则,从哲学思维角度诠释为:

“主题与主要调性(正题)、副题与对比调性(反题)、再现部主副部调性统一(合题)。其中“正为‘反’所否定——呈示部中副部在材料、调性上与主部主题的对比,以及结束部巩固副部调性的作法;“反,又为‘合’所否定”——再现部中副部调性服从回归主部调性,以及其后巩固主部调性的作法。“而‘合’不是简单的否定,而是否定之否定、或扬弃——呈示部副部的“反”为第一次否定,再现部副部调性的回归服从,以及其后的结束部、尾声,调性连续统一在主调性的作法,体现的是否定之否定(合)。”

奏鸣曲式中典型的原则可以说是集中于主题调性布局的源点上。奏鸣曲式中主题的调性布局在贝多芬作品中达到了巅峰。尤为表现在第一主题与第二主题的调性布局上,突破了主属调关系的布局,进而拓宽了主题之间调关系的发展空间,为具有对比性质的主题创作提供了更多的可能性。而中国民族文化背景下的审美意识,又是如何使主题在奏鸣原则的框架下有所自我突破创新呢?

《黄土地》,由引子、呈示部、展开部、再现部、尾声构成,其主题的调性布局,有着泾渭分明的创新思维,主要表现在呈示部和再现部中的调性布局安排。

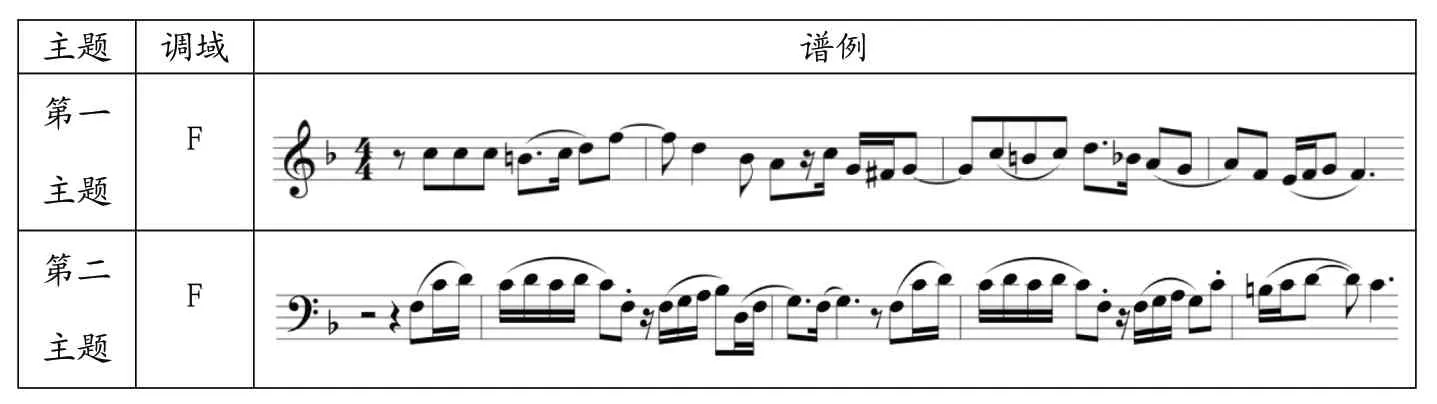

表2.呈示部中主题的调性布局

表2 为呈示部中主题的调性布局图,图中清晰地告诉我们,第一主题和第二主题在呈示部中的调性布局安排,即F 和A 的调域对置,两个主题的调性设计为大三度的宫角关系,这不正是中国五声调式中“宫角轴”理论中提出的宫角大三度确定宫系的完美体现吗?F 为宫,A 为角,清晰地说明两个主题所属调域的主次地位,为再现部第二主题调性回归的统一埋下伏笔;同时两个主题调性的主属音F-C、A-E 的纵向叠置形成了一个以F(宫音)为主音的大七和弦,这并不是巧合,这是作曲家对传统和声思维的审美设计,更是对整首作品的结构安排。

表3.再现部中主题的调性布局

表3 为再现部中主题的调性布局图,图中两个主题的调域都统一回归为F,并在调式上做了同宫系统宫调式与徵调式的设计安排。奏鸣原则下的调域相同正是奏鸣曲式的关键性所在,而调式不同的特性恰恰是中国民族音乐文化中精髓之所在,作曲家精心设计的音乐创作构思恐怕正是体现出了中西结合的又一创新理念,这也使我想起来作曲家高为杰教授说过的一句话,“中国的现当代音乐创作可以无调性,但要有调式!”对于中国民族音乐中调式丰富表现力所体现出的中国气质,即是赋予作曲家们取之不尽的创作灵感和源泉。

例5 为再现部中第一主题和第二主题的出现方式,我们惊叹于第一主题与第二主题以对位形式的同时出现,体现出作曲家的创作新理念,这种对比复调的写法既强调了第一主题和第二主题的对比,同时也使音乐增添了趣味盎然的气质特点。

从呈示部F-A 到再现部F-F 的主题调性布局设计,体现出主题在音乐发展过程中的奏鸣原则逻辑,突破了传统奏鸣曲式中主属调性对置到主调回归的奏鸣原则,以大胆的设计想象赋予了新的调性布局思维,这是一种创新思维在奏鸣原则下的拓宽,更是作曲理念发展中新的探索与传承。在现当代音乐创作的丰富理念下,尤其是中国音乐作品主题的调性布局,更会是不拘一格、千变万化的,这是作曲家在运用西方作曲技法、理念对中国音乐的精心诠释以及在审美角度和创作理念上独特气质的体现。

三、主题动机的变化展开

主题动机的变化展开可以说是贯穿一部作品的核心线索,作品会在主题动机的变化展开中逐步升华以致高潮。在展开部中的主题动机,随着调性、节奏、织体、速度、力度的变化强调着音乐的运动发展。

表4.主题在展开部A 段中的变化

表4 是展开部A 段中第一、第二主题在主题形态、调域、速度等视角下所体现出的变化。两个主题的变化都是以完整主题形态中裁剪出的十六分音符运动的形态特征出现的。变化1为第一主题的变化,向上方向连续二度级进后的三度小跳,非严格模进的节奏重复以及倒影形态的连续模进,构成了第一主题丰富变化的形态。变化2 为第二主题的变化,向上连续二度级进后向下二度迂回(圆圈中为迂回主题骨干音),同时中声部模仿的对位手法丰富了主题横向运动的多层性。变化3 以再现的方式与变化1 达成了织体形态上的统一,这样的设计无不体现出作曲家遵循传统的理性设计思维。调域的变化体现出展开部分的调性游移特征,调性之间远近关系的交织使主题的横向运功更为丰富。

表5.主题在展开部B 段中的变化

表5 为展开部B 段中主题的变化,表中从主题形态、调域、速度等视角分析了第一主题所体现出的变化。第一主题在B 段中主要是以主题形态中二度下行后迂回、十六分音符运动等特征形态出现的。变化1 为第一主题的变化,主题由三个形态构成,二度下行后迂回、十六分音符运动以及二度下行后的四度跳进特征。这个凝练后的主题从D 调域进入,经过B 调域,最终结束在E 调域上。变化2 是展开部分中第一主题的第一次完整出现(圆圈处为第一主题结束音),而且先出现于主调F 调域,后进入到B 调域,同时在节奏上做了时值缩减一倍的变化,这样的设计从调域上强调了第一主题的核心性。变化3 是以第一主题结尾的形态出现的。上下两个声部在纵向上的模仿手法,丰富了音乐运动的织体特征;横向上通过在F、G 调域的模进手法,推动了主题的向前发展,横纵向模进、模仿的复调手法在变化3 中交织运用,更加有力地使融入新律动的音乐得以充分地展开。

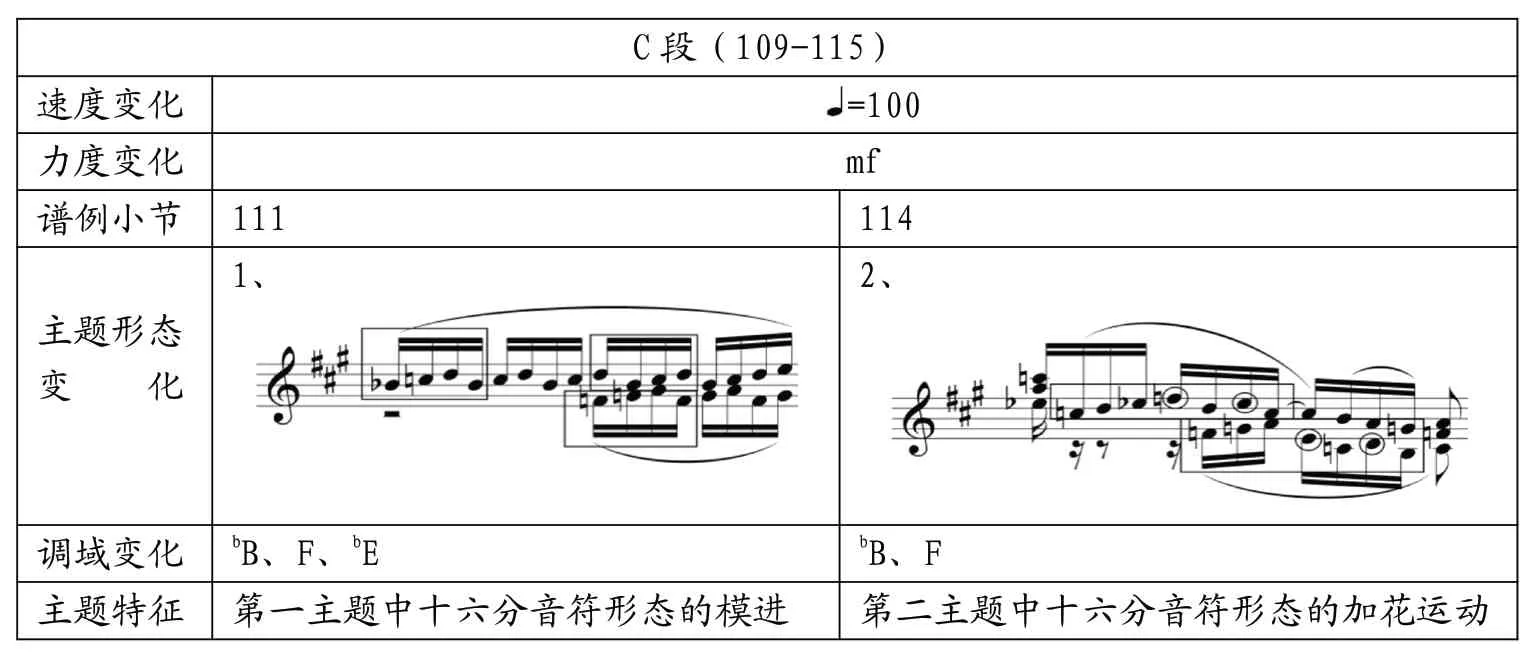

表6.主题在展开部C 段中的变化

表6 是展开部C 段中第一、第二主题在主题形态、调域、速度等视角下所体现出的变化。两个主题都是截取了主题中十六分音符运动的形态进行变化的。变化1 中第一主题做了十六分音符形态的模进运动,调域经历了B、F、E 的游移,同时作曲家运用了模仿的手法丰富了主题的纵向运动音响。变化2 是第二主题的十六分音符运动形态的变化(圆圈中为迂回主题骨干音),调域经历了B 和F,作曲家同样也运用了模仿的手法来丰富主题的纵向音响。可以看出在C 段中,作曲家虽然面对两个不同的主题,但对于主题形态变化的选择、声部写作技法的运用都趋向于回归统一的创作构思,这也为音乐的再现统一从多个视角埋下伏笔。

综合上述三个图表,可以看出,第一、第二主题在展开部的主要三个阶段中调性、节奏、织体、速度、力度等元素的变化。调域的不断游移使主题不断地进行着色彩的变化;节奏中微妙的变化以及重音移位的相互交织推动音乐发展的律动;织体的愈加丰富突出了音乐的横纵向张力;力度的逐步加强使音乐的音响逐步加厚;速度随着情绪的发展逐步加快,进而引出音乐的再现部分。从表中主题出现的次数可以清晰地看出第一主题明显多于第二主题的出现次数,这体现出作曲家在展开部中有力地强调第一主题核心性的创作理念。A 段中两个主题的全部出现、B 段中仅有第一主题的出现、C 段中两个主题的全部出现,这样以主题出现的视角形成的再现三部性结构,难道不是作曲家高度严谨的理性化创作思维的体现吗?

结语

作曲是一个思考的过程,需要理性与感性的完美结合,这是创作经典作品的密匙。我们从浩瀚如海的经典作品中看到的不仅仅是作曲家们的神来之笔,更有他们的精心设计和创新理念。

奏鸣原则下的主题调性布局是丰富而又独具特色的。从早期作品中主题的主属调性对比、关系大小调对比、同主音大小调对比发展到现当代音乐创作的丰富理念,尤其是在中国现当代音乐创作理念的繁盛羽翼下,作曲家们会积极地思考、大胆地想象,构建出不拘一格、千变万化的主题及其调性布局。所谓“曲无定式,写有原则”,这必将是奏鸣原则下主题发展的有益尝试和探索,更是新时代赋予作曲家们运用中国民族音乐中特有的中国元素,讲好中国故事的使命和责任。