杨善深画风形成与解读

2022-03-30朱万章

朱万章

关键词:岭南画派;中西结合;花鸟画;人物画

杨善深(1913—2004)是“岭南画派”的第二代传人,系“岭南画派”创始人高剑父(1879—1951)的弟子。他字柳斋,广东台山赤溪人,在17岁时便移居香港。相关的研究表明,杨善深至少在12岁时便开始临习古画,在21岁时与高剑父相识并拜于门下。他亦曾与香港的另一画家鲍少游(1892—1985)结缘,成其“丽精美术院”第六期的学生[1]。杨善深曾于1935年赴日本,师从画家堂本印象(1891—1975),后于1938年返回香港。杨善深除了在抗战时期短暂移居澳门及20世纪80年代后期寓居加拿大外,一生的主要活动几乎都在香港。在抗战期间,他曾于1940年前往新加坡举行画展,为抗战将士募集资金购买棉衣。杨善深曾与高剑父、冯康侯(1901—1983)组成“协社”,又于1945年和高剑父、陈树人(1884—1948)、黎葛民(1894—1977)、赵少昂(1905—1998)、关山月(1912—2000)等在广州发起并成立“以切实研究中国画,扩大广东革新画为目的”的“今社画会”[2]。杨善深一直以专业画家的身份鸣世,授徒鬻画,过着一个传统中国画家悠然自得的惬意生活。他先后在新加坡、日本等国家和澳门、纽约、旧金山、檀香山、温哥华、台北、香港、广州、北京等地区举办画展,出版有《春风妙笔:杨善深百年诞辰艺术集》《杨善深书画作品集》《杨善深画集》和《杨善深艺术馆藏品》等。笔者于2002年3月在广州策划“广东省博物馆藏楹联书法展”时,曾接待由香港赴广州参观展览的杨善深先生,与其有过短暂的接触与交流。在笔者交游圈中,杨善深是除关山月、黎雄才(1910—2001)、赵少昂之外的“岭南画派”第二代传人中有过直接接触的画家。

一

就一生的艺术而论,杨善深最为擅长的莫过于花鸟、走兽。因其早年游学日本,对其时在日本画坛影响深远的竹内栖凤(1864—1942)等画家耳濡目染,故其早期画中有着明显的日本画的痕迹。他所画的马、猴、虎、猫、豹、牛、兔或猪等其他常见的走兽类题材,多以细腻的笔触描绘走兽,再辅之以朦朦胧胧的环境渲染,具有挥之不去的日本画的影子,如其《白马图》(图1)便是此例。该画绘一白马栖息于树下,薄雾霭霭,树影婆娑。作者笔下的白马既有传统的中国画笔意,又不乏水彩、水粉等西画的技法,在表现空气的质感与光影的明暗对比、气氛的烘托方面,尤见其独到之处。此画与日本画家竹内栖凤等人风格极为相近。再如其作于1944年的《猫》(图2),所绘猫仍然是工整细致,有中西结合的笔法,而衬景的竹篓及影影绰绰的花树则一如既往地衬托出环境的朦胧感。这类画法在高奇峰的《白马图》(香港艺术馆藏)和高剑父的《猛虎图》(广东省博物馆藏)等作品中均有所见,在楊善深早期花鸟走兽画中表现最为突出,而在后期的作品中,也不鲜见。在“岭南画派”创始人和第二代传人中,杨善深也许是少有的将这种早期日本画风格断断续续贯串其绘画生涯始终的画家。即便是在中晚年时期,这种画风在其作品中也时有所见。如其作于1999年的《狐猴》(图3),以破笔淡墨写狐猿,在狐猴身上表现出一种朦胧感,而用纸则经过晕染,其树干与枝叶则以枯笔与湿笔相互交替,墨色浓淡相参,属典型的传统笔墨。作者将这种中西结合、古今融合的笔意在同一幅画中表现出来,在其中晚年时期的绘画中最为多见,其他如作于1999年的《猫》《双牛图》(均藏于广州艺术博物院)等莫不如此。而在一些非走兽类题材的花鸟画中,这种现象也极为常见,如《水面风波鱼不知》、《白鹭》(1999年)、《荷花》(1999年)、《双青鱼》(1999年)、《梅雪竹》(均藏于广州艺术博物院)等均是如此。

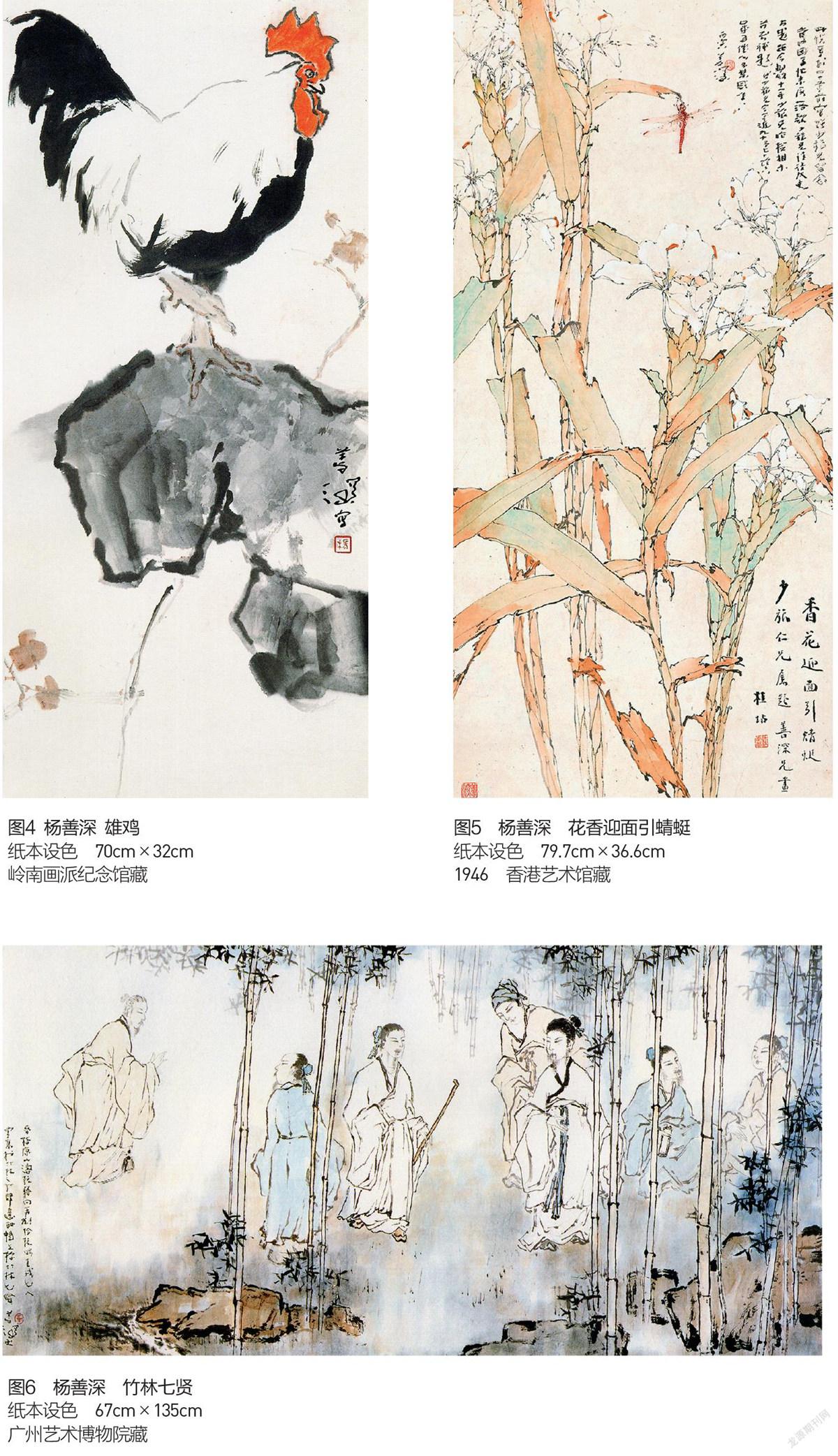

相比较走兽类题材的绘画,杨善深笔下的花鸟表现出的中国画笔意就较为鲜明。他以浓淡干湿的水墨与浅黄或赭色绘树枝、竹竿,以朱砂写鸡冠、花朵或其他物象,在画中表现出显而易见的视觉反差,如《雄鸡》(图4)即是如此。该图所绘之鸡冠采用鲜艳的朱砂,鸡身用大片的留白,以浓墨表现雄鸡的明暗对比;再以浓墨勾勒山石,以淡墨晕染;而疏落的藤蔓中,以淡墨绘藤,淡赭色写叶。因而画中表现出的笔法几乎悉用传统笔墨,并无日本画的元素。这类画作与徐悲鸿(1895—1953)的画鸡、画鹅等相关题材的作品有神似之处。而其他的一些花鸟画,则继承了“常州画派”的没骨法传统,尤其是受到恽寿平(1633—1690)、居廉(1828—1904)诸家的影响。如其作于1946年的《花香迎面引蜻蜓》(图5)就是典型的例证,画中的枝干、花叶、花瓣、花蕊直至蜻蜓等,都是没骨画风,可见其早年打下的艺术根基。从这一点讲,这和其师高剑父及“岭南画派”另一创始人陈树人的画学源流是一致的。就传统根底而论,在“常州画派”之外,上述《雄鸡》等画法也不乏徐渭(1521—1593)的泼墨大写意精神。但就整体花鸟走兽画而言,还是其折中中西的画风最为多见。

香港学者黄蒙田在谈论杨善深对点和线的运用时说:“用沉着、涩重的运笔组成线,用缓慢、放留自如而一点也不飘、滑、溜的运笔组成线,用无意断续而断续的点组成线——这正应了一句老话:积点成线,用秃疏而墨色饱满却起着轻、重、虚、实感的线,用看似飘逸而实则柔中带刚、沉重有力的线。”[3]很显然,这是对其花鸟画的精练概括。

二

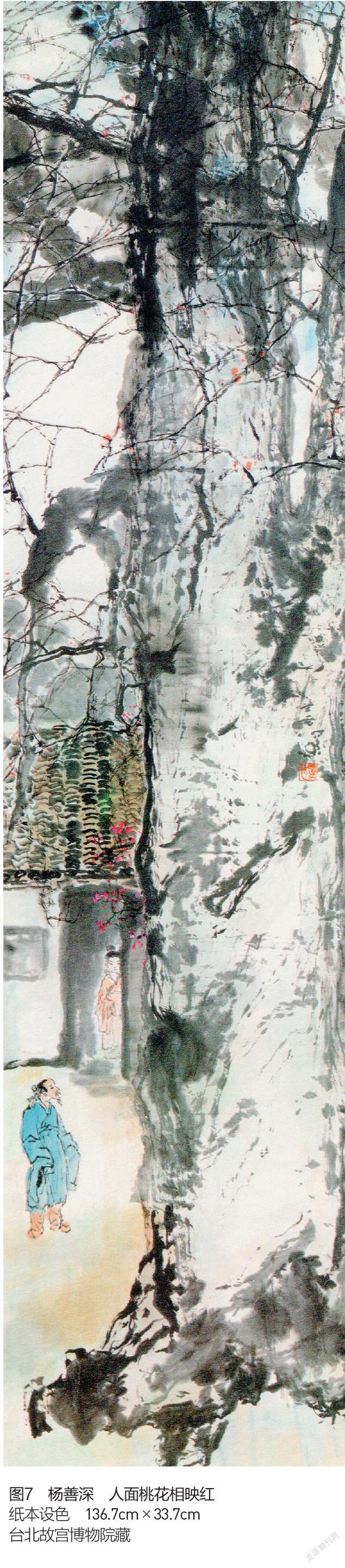

人物画也是杨善深擅长的门类。他在人物的刻画方面,将传统十八描的技法发挥得游刃有余。他以粗率的线条勾勒人物的衣纹、轮廓,再以淡色晕染,其色或为花青,或为淡黄,又或为淡墨,再或为留白,类似白描人物但又不完全是。和充分展现折中画法的花鸟画风相近的是,杨善深的人物画亦以近似日本画中常见的环境渲染作为衬景,与前述走兽类绘画的背景相类,如其《竹林七贤》(图6)便是其经典代表。画中的人物均以线条勾画出各类形态,在面部表情和神态方面尤为着力,各赋其神韵。作者赋予了画面优美的环境,为超然世外的竹林七贤营造了远离尘嚣、悠然自得的活动氛围。有论者认为杨善深“除用粗笔外,他还用了不少水墨渲染,用笔极为简洁,但全画气氛与效果极为美妙”[4]。此话不仅适于评价其中西融合的花鸟走兽题材,评价此类人物画也甚为贴切。再如《人面桃花相映红》(图7),画中的树木、房舍占据画面的八成以上面积,两个人物在画中显得微不足道。蓝衣男士伫立院墙外,若有所思;红衣女士站立于门侧,若隐若现。夸张的、硕大的衬景与微小的两人形成鲜明的反差,衬托出“去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风”的惆怅与无奈。在杨善深的人物画中,也有不少是全无衬景者,多在人物衣纹的线条方面见其精湛的功力。他所用线条,有行云流水描,也有兰叶描,还有高古游丝描等。在面部的渲染方面,或完全留白,或以淡黄或浅绛晕染。其画仕女,多表现人物的体态,所着薄纱若明若暗,在人物的神态与人体的曲线中找到一种平衡。杨善深所绘人物,除表现画中男女的婉约姿态与富有诗意的各类情感外,还多以历史人物或历史故事为题材,如羲之爱鹅、负荆请罪、吕不韦与赵姬、鱼玄机、韩熙载夜宴、白居易、梅妻鹤子等,以中西融合的笔触为古人构建了一个个诗意的空间,是古与今、中与西交融的范例,在“岭南画派”诸家中独树一帜。

三

杨善深的山水画有两类风格:一类以厚重的水墨或彩墨绘就,以大块的水墨或彩墨表现山林、房舍,再以破墨渲染山峦、村野;一类为浅淡的泼墨所绘,再加浅绛淡设色表现树木、山石。前者为泼墨大写意,即便有少量的彩墨,也是融合在水墨之中,画面给人以恣肆淋漓之感。如《黄州》(图8)一图中,树林与山石为大块的积墨,山坡为干笔皴擦,房舍则以水墨勾线,画面墨气弥漫,烟雨迷蒙,表现出南国水乡的气象。后者为小写意,多以枯笔焦墨绘就,间杂以淡墨和浅绛设色,偶亦点缀少许人物。杨善深的彩墨山水,将焦墨與青绿、赭色融为一体,干笔皴擦,笔意劲健,给人苍劲老辣之感。不管哪种风格,但就其本质,都是杨善深一以贯之地追求艺术个性与语言变革的体现。时人李健儿在《广东现代画人传》中论其画法:“布色调和,主宾相应,结构不孤,化入自然之美。”[5]这便是对此类山水的深刻解读。在杨善深的山水中,我们不难看到其融合水彩、水墨,干笔和湿笔相融的艺术实践,更看到其刻意摆脱“岭南画派”常见山水画中甜俗的倾向。或许正是如此,杨善深的山水画使其在“岭南画派”的传派诸家中异军突起。

四

杨善深和赵少昂一样,是“岭南画派”传人中活跃于香港的代表。他诸艺兼善,笔耕不辍,留下了大量可圈可点的艺术作品。如果不从数量而就其艺术风格而论,其山水和人物当居于首位,花鸟走兽当为其次。“岭南画派”诸家,大多以花鸟见长,山水次之,人物再其次,而杨善深能以山水、花鸟、人物兼善且未遑多让,实属不易了。

值得一提的是杨善深在其画中表现出的鲜明个性。无论是折中中西的花鸟走兽,还是线条流畅而曲线分明的人物画,抑或是泼墨、泼彩的山水画,在其笔下无一不凸显其独有的笔墨技巧。正如杨善深自己曾说:“我的画没有什么特别,但是我画每一幅画,都是经过细心思考才下笔。每一幅画,我都希望写出一点独特的地方,和以前写过的不同。”纵观其诸多作品,确乎可见其“和以前写过的不同”。他既不重复他人,也不重复自己,这是杨善深绘画表现出的难能可贵的品质。寓居香港的学者、与杨善深有过密切交游的饶宗颐(1917—2018)对此也颇有感触,他这样评价杨善深其画:“君取途异于常辙,行笔避顺以就逆,挹其味,酿涩而甘,以简峻破繁缛,于秃渴漱芳润。沉动飞潜,罗于胸次,造化在手,无一不工,盖真能觑天巧而自辟户牖者。余一向视读画如对越上苍,未敢掉以轻心,读君之画,尤为心折。请以诗取譬,君其画中之江西派欤?”[6]这是对杨善深画风的最好解读,也是杨善深僻居港岛却又扬名海内外的原因所在。

约稿、责编:徐琳祺