武术课程思政研究分析

2022-03-29张晓洁

张晓洁

摘 要 课程思政的概念是指以構建全员、全程、全课程育人格局的形式将各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应,把“立德树人”作为教育的根本任务的一种综合教育理念。由此推理出,高校武术“课程思政”的理念是以构建三全育人为格局,将高校武术课程与思想政治理论课同向同行,形成协同育人效应,把“立德树人”作为教育的根本任务的一种综合教育理念。高校武术“课程思政”归根结底,是高校武术教育中的思想政治教育,核心应是武术教育中的“武德教育”。

关键词 武术 课程思政 武术课程思政

中图分类号:G852 文献标识:A 文章编号:1009-9328(2022)02-030-02

一、武术“课程思政”发展历程

(一)武术“课程思政”理念

党的十九大报告提出要“深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采”,这与“课程思政理念”的要求不谋而合。课程思政指以构建全员、全程、全课程育人格局的形式将各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应,把“立德树人”作为教育的根本任务的一种综合教育理念。武术课程思政理念是以构建三全育人为格局,将武术课程与思想政治理论课同向同行,形成协同育人效应。

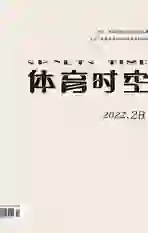

(二)“课程思政”的相关研究(表1)

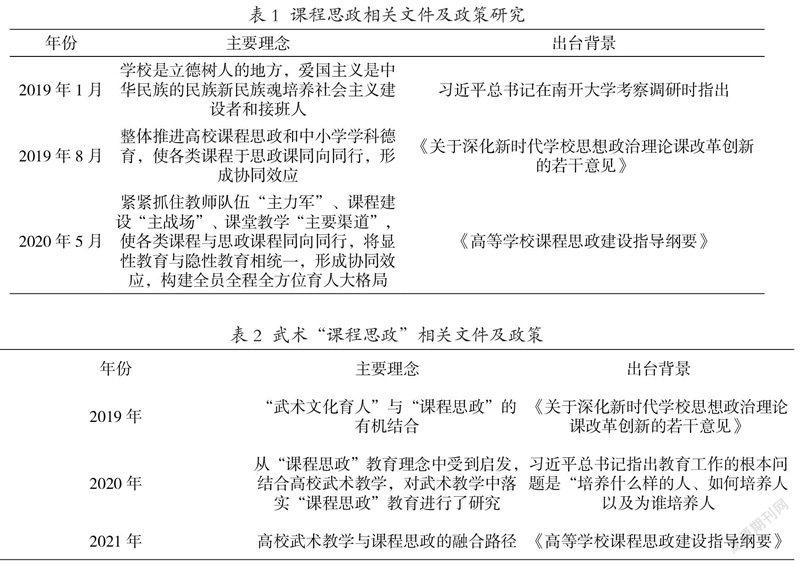

二、武术“课程思政”相关文件及政策研究(表2)

三、武术“课程思政”的内容与方式

(一)武术课程思政的内容

课程思政的主要育人内容是进行思想政治教育,关键是要建立文化自信。习近平总书记提出:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣昌盛,就没有中华民族伟大复兴。”问武术的本质是技击,而武术文化是武术与传统哲学思想、医学、军事思想、宗教、美学,伦理道德等中国传统文化的完美融合,是博大精深的。

高校武术体育课中所包含的武德育人思想得天独厚地适合课程思政的要求。首先,传统武德、武礼思想中所蕴含的“礼、仁、义、智、信、勤、勇、忠”等丰富的育人内容,本身就是优秀的思想政治教育资源,天然地提供了培养塑造学生价值观、人生观的材料;其次,中华武术作为优秀的民族传统文化,对爱国精神、家国情怀的培养有着义不容辞的责任。因此,有必要抓住珍贵的武德思政教育资源。

(二)成都体育学院武术课程思政的内容

1.郑氏武学。郑怀贤武学研究所成立,郑氏武学内容丰富、风格独特,挖掘、整理、继承和发展是成体人的使命,是落实我校“一线两翼”人才培养战略的探索实践,是我校实现引领行业话语权的具体举措,是助推我校建设“体育特色鲜明多学科协调发展的高水平应用研究型大学”的实际行动,是武学显性内容和武学隐性思想政治的协同育人,更是健康中国体育事业发展的现实需要。

2.中华国术院。中华国术院的成立,将发挥成都体育学院在武术科学研究、武术文化传承、武术社会服务、武术人才培养、武术产业发展中的独有优势和独特作用,着眼传承、守正创新,致力于国术文化的研究传承和创造性转化、创新性发展,力争建设成为国内有影响、有特色的中华优秀文化传承教育基地和开放型、创新性、国际化的国术文化交流平台。围绕聚焦四川地域性武术文化资源的挖掘、整理和国术文化的创造性转化、创新性发展,高标准培育标志性学术成果。

3.峨眉武术。峨眉武术入选国家级非物质文化遗产名录,增强武术文化传统的使命价值和历史担当,整理峨眉派武术资料,研究弘扬之法,积极从青少年中培养武术尖子。峨眉武术作为中华民族所特有的文化表现形式,蕴涵着丰富的内容。为秉承“文化传承”的理念,统筹推进“峨眉武术进校园”“一校一品”特色工作,让中小学生自觉地发扬峨眉武术文化的精神与内涵,合理运用峨眉武术的基本技法体系与习练方法,真正愿意去接触与传承非遗文化项目,进一步增强文化自觉,强化文化担当,从而树立文化自信。

4.巴蜀武术。巴蜀武术拳种内容繁多,其中源流有序、拳理清晰的就有67种之多。巴蜀武术既包括土生土长的本地武术,也包括许多客家武术。无论本地和客家武术在长期的历史发展中,这些拳种技法特点带有明显的地域性,是对巴蜀文化的再现与反映。巴蜀地区地处我国的西南部,是连接我国东西部地区经济和文化交流的重要枢纽。巴蜀文化作为中国地域文化的重要组成部分,具有悠久的历史传统和厚重的文化内涵。巴蜀武术作为巴蜀地区社会发展的产物,与巴蜀历史发展息息相关,解读巴蜀武术必须首先了解巴蜀地区的地理、历史与文化。成都体育学院利用巴蜀武术文化资源,在教学楼、训练馆、学生宿舍区设置武术文化长廊,将传统武术文化中的积极因素融于大学生思想政治教育之中,将中华传统武术文化的精粹渗透到校园文化建设的全过程和各方面,既能让学生在切身的体验中感受其强大的吸引力,以达到影响人、感染人、塑造人的效果,又能满足学生精神需求,全面提升新时代大学生的培养质量。

四、武术课程思政以“思政”为导向的武德教育

武术教学的“课程思政”改革是一项系统工程,需要统筹、整合武术技能、武术文化、武术故事、武术知识与思想政治教育有机结合。教学的同时实现价值引领,以思政为导向,武术课为载体,将学生培养成德智体美劳全美发展的社会主义建设者和接班人。实现武术教学“立德树人”育人功能。为此,要打破原有独立学科技能授课屏障,实现武术学科教学与思政育人相统一。同时,要以“思政”为导向,做好武术教学设计,武术课程以思政为导向,充分挖掘武术课程思政内涵,精心设计教学课程的每个部分,突出武术课特有的育人功能。要将这种精神贯穿到培养方案、教学大纲、教学计划之中。

五、结语

中华武术拥有特有的隐性文化与显性文化。武术中蕴藏着丰富的思政内容,不仅可以起到振奋民族精神,唤醒民族意识,维系民族情感,还可增强民族凝聚力。因此,在高校武术教学中应充分发挥其自身所特有的文化、教育优势,将武术中所潜在的优秀文化资源融入教育教学,使其成为学校开展思想政治教育的一种隐形推力,以期达到高校武术课程思政的作用。

参考文献:

[1]马伯韬,岳艳丽,董宁,等.传统与创新:基于课程思政定位的高校公共武术课堂研判方向[J].武术研究,2022,7(01):71-74.

[2]王春明.课程思政视域下大学武术课程教学探究[J].邢台学院学报,2021,36(04):140-143.

[3]吴国家,杨刚.立德树人视域下高校武术课程思政建设的实践路径探索[J].当代体育科技,2021,11(34):68-71.