试论柞钟编组与音列的内在逻辑

2022-03-29郑静漫孔义龙

郑静漫 孔义龙

[摘 要]柞钟反映了西周晚期甬钟编组和音列的形态规范,即编钟为按一弦六等份取音法取音的8件组编钟。同窖藏的中义钟与柞钟虽在形制纹饰上十分相似,音列特点相同,但经过分析,二者不是同编组、同音列、同宫音,应分属于两个不同的“原始主人”。而西周晚期统一编列的形成,有赖于西周中期对8件组设置优越性的认识。这种编列规范延续到西周晚期末段后逐渐衰微,春秋时期甬钟正鼓音列也朝着五声俱全的趋势发展。

[关键词]柞钟;编钟;甬钟音列

一、柞钟的编组特征及其所反映的西周晚期甬钟编组共性

(一)柞钟及其主人的历史信息

陕西扶风县是西周的政治、经济、文化中心之一,位于西周王畿内。中华人民共和国成立初期,扶风县开始了大规模的文物考古发掘工作。1960年,扶风县挖掘出齐家村西周铜器窖藏,共出土39件青铜器,这批文物在我国西周考古史上占有相当重要的地位。柞钟便是其中一套8件组编甬钟,现藏于陕西历史博物馆,编号为60·0·175~181,190。王世民等著《西周青铜器分期断代研究》将柞钟断为西周晚期前段厲王前后器1。据铭文考证,该套编甬钟的主人是“柞”,这也是“柞钟”名字的由来。铸钟缘由从铭文可得知,钟60·0·175有45字铭文如下2:

佳(惟)王三年三(四)月初吉甲寅

中(仲)大(太)师右柞=易(锡)?朱黄(衡)䜌(鑾)

?(司)五邑佃人事柞?(拜)手?(对)

以上钲间。

?(扬)中(仲)大(太)师休

用乍(作)大?(林)钟

其子=孙=永宝

以上右侧鼓。

钟上铭文记录了“柞”受周王赏赐并受到册命的事迹,“(司)五邑佃人事”,铸钟以传子孙。虽然“柞”的具体身份、地位尚不得知,但在西周晚期拥有8件套编甬钟,想必是有与其相匹配的地位,下文将对此进行探讨。

此处需先讨论一个问题:窖藏主人与柞钟主人是否为同一人。试从柞钟所在窖藏同出器物中考察,窖藏内所出铜器有铭文的24件,但最重要的是几父壶与柞钟3,根据铭文和命名,可知这些铜器并非一人之器。窖藏主人拥有这些“铭文主人”不是同一人的铜器,如中友父盘、白邦父鬲、中义钟等,它们的作器者都并非“柞”,所以有可能窖藏主人自己拥有一些青铜器,另一些是收集到或是别人赠予的,目前没有直接的证据可以表明柞钟主人就是窖藏主人。

(二)所出乐器形制特征

窖藏铜器中属乐器的有柞钟与中义钟。其中柞钟各钟器形完整,保存状况良好。8件钟形制相同,器体大小相次,纹饰基本相同,即旋饰云纹夹四乳钉,舞饰粗阴线云纹,钲篆四边以粗阳线弦纹为界,篆饰对角兽头纹,鼓饰顾夔纹。按各钟音高升序排列,从第3件(60·0·177)起至第8件钟,右侧鼓增饰小鸟纹。这是西周晚期甬钟常见的设置,前两钟侧鼓音都与正鼓音相同,从第3件起侧鼓音与正鼓音形成小三度关系,故增饰小鸟纹标明击奏位置,敲击此处音响效果更好。

此外,柞钟各钟的内腔壁都有调音的槽,从一条至八条不等,说明柞钟的音高经过精心调定。前两件钟甬中空与体腔相通,其他六件钟的甬为实心甬,甬内铸有泥心,不与钟腔相通,可能因为前两件钟无第二基频音侧鼓音的干扰,故甬中空并无影响。而后六钟敲击侧鼓音时,振动会波及甬钟的舞部,采用实心甬对波及舞部的振动起到阻尼作用,故甬内铸有泥心可能是古代铸钟师已经觉察到其作用而有意留存的,以改善钟的演奏效果。1

中义钟也藏于陕西历史博物馆(60·0·182~189),仍按钟体音高升序排列,其中第一、二件钟甬中空与体腔相通,旋饰云纹夹四小乳钉,舞饰阴云纹,钲篆四边以粗阳线弦纹为界,篆饰对角兽头纹,鼓饰顾夔纹。其余六钟形制、纹饰和铭文均与187相同,唯右侧鼓增饰小鸟纹,8件钟的隧有2、4、6、8四种设置。

总的来看,柞钟与中义钟的形制纹饰极其相似,不同的是,柞钟的后六件钟为实心甬,而中义钟各钟的甬中空与体腔相通,两者调音槽的数量也不同。

(三)西周晚期诸侯随葬甬钟数量

西周实行礼乐制度,对各等级用乐有严格规定,生时如此,身后随葬乐器也反映着墓主人生前等级和用乐情况。虽说柞钟并非出土于墓葬,而出于窖藏,但窖藏在西周晚期也多见于王畿地区。有可能是祭祀坑吗,如果是祭祀坑,未免有太多处,考古出土的仅扶风一带的窖藏就已有数十处,故更有可能是战乱中所埋藏的。西周末年厉王被流放,后又有犬戎入侵幽王被杀,社会动荡不安,贵族纷纷逃难。青铜器贵重且代表家族地位,无法一并带走,于是窖藏,且这些窖藏都近主人的房屋2,说明柞钟主人应是周代贵族无疑。

在周代宗法制与礼乐制的背景下,诸侯的随葬青铜乐器基本都有甬钟,如三门峡上村岭虢国墓地的虢季编钟一套8件和虢仲编钟一套8件、陕西韩城梁带村芮国M27芮墓编钟一套8件、山西天马—曲村遗址8号墓的晋侯苏编钟两套16件(每套8件)。与这些诸侯墓葬一样,扶风齐家村的这处窖藏也出土了8件组编甬钟,而且是两组。青铜礼乐器能代表墓主人的身份地位,窖藏所出青铜礼乐器也能在一定程度上反映窖藏主人的身份地位。

前文已讲窖藏内铜器的“原始主人”也许并非同一人,中义钟与柞钟作器者名字不同,“原始主人”应该也不是同一人。窖藏主人无从得知姓甚名谁,不过也许他生前拥有它们,假设柞钟与中义钟都属于窖藏主人的话,那他极有可能与虢季编钟的主人——虢国一代君主虢季、虢仲编钟的主人——虢国一代君主虢仲、芮国编钟的主人——芮国国君芮公、晋侯苏编钟的主人——晋献侯苏一样,也是一国国君、一方诸侯,如果假设不成立,单看柞钟本身,也是8件一组,柞钟主人“柞”在西周晚期前段,拥有如此典型的礼乐器,也应当能与上述三位拥有8件组甬钟的诸侯相提并论。结合柞钟窖藏至晚含有西周晚期的器物,又位于王畿之地的情况来看,柞钟的主人很有可能是西周王畿内的一国诸侯。

上述多套甬钟都呈现8件组的编组,那这种共性有何内在逻辑?我们应该从音列中寻找规律。

二、柞钟的音列特征与时代规范

(一)柞钟的音列特征

8件组柞钟的测音结果如下3:

根据正鼓音列音高升序排列,应将60·0·177与60·0·178调换位置,将各音减去30音分,使宫音音分数为0,从而得出相对音高序列:以C为宫的正鼓音列“羽—宫—角—羽—角—羽—角—羽”;侧鼓音列“羽—宫—徵—宫—徵—宫—徵—宫”。第一、二件钟的侧鼓音同正鼓音,其他六钟正、侧鼓音形成小三度关系,音列不离“宫、角、徵、羽”四声,正鼓音音域达三个八度,加入侧鼓音则总音域是三个半八度。

(二)窖藏同出甬钟音列揭示的规范性意义

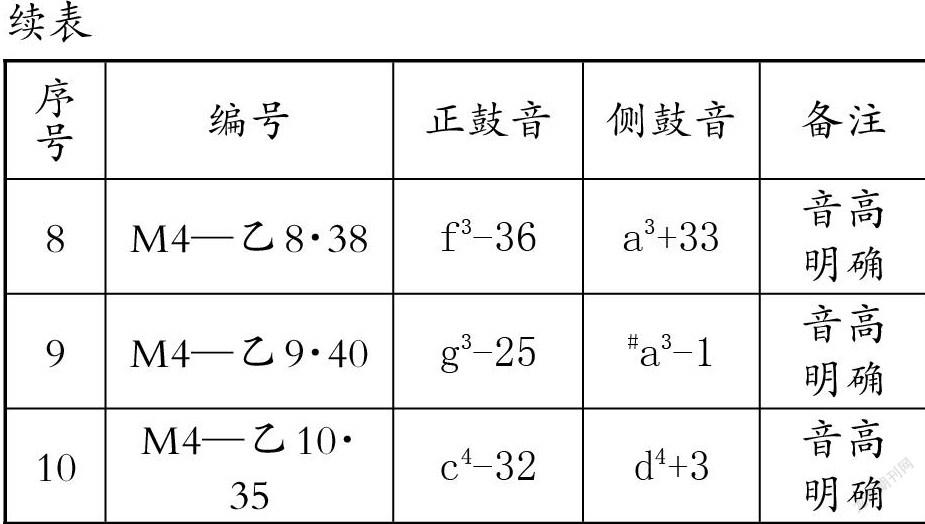

窖藏同出的甬钟还有一套8件组的中义钟,中义钟的测音数据1如下:

根据正鼓音列音高升序排列,宫音音分数为0,可知中义钟以B(b)为宫,相对音高音列为:正鼓音列“羽—宫—角—羽—角—羽—角—羽”;侧鼓音列“羽—宫—徵—宫—徵—宫—徵—宫”。中义钟与柞钟相比,宫音相差小二度,音列特点相同。

这两套同窖藏编甬钟联系密切,制作上形制、纹饰、音列标准相对统一规范,有无可能两者在设计、制作时是同音列、同宫音、同样8件套编组的两套编钟,只是音高上出现了偏差?

比对两套钟的异同之处,存在上述可能。相同之处是两者同出,同属西周晚期器物,音列特点相同,铸造时纹饰特点相同。不同之处则是铸造完成后阴刻上的不同铭文,且相互之间看不出联系,中义钟铭文仅有10字,“中义乍(作)钟其万年永宝”。再者是两者的钟体大小不同:柞钟的第一件也就是最大的钟通高52厘米,口宽24.5厘米,口长33厘米,其他七钟大小相次;而中义钟第一件钟通高49厘米,口宽25厘米,口长31厘米,2其他七钟大小相次,即两套钟的大小不同,音高也无法保证相同。此外,两套钟在甬部与钟腔是否互通也不统一,柞钟前两件钟甬部中空,其他六件是实心甬,而中义钟全部甬中空,这影响到了音响,如果是出于同样设计的考虑,则应该统一才较合理。两者的宫音也相差半音,如果说是因为技术原因导致偏差,对比时代更早的晋侯苏钟则解释不通。西周早中期的晋侯苏编钟两套16件,制作时间比柞钟、中义钟早,虽音高也略有偏差,但其两套8件组甬钟音高、音列基本相同,宫音高度均为b,如果柞钟与中义钟同音列、同宫音、同样8件套编组设置,时间晚于晋侯苏钟,也都位于发达的中原地区,制作技术应该有过之而无不及,两者宫音理应不会相差半音之多。所以,柞钟与中义钟应该不是同音列、同宫音的两套编钟,不过二者所揭示的音列特点的确是西周晚期甬钟音列的特点。

(三)西周晚期甬钟编组与音列的一致性

已出土的8件编甬钟及相关研究表明,柞钟所体现出的正、侧鼓音列符合西周晚期的编甬钟规范。孔义龙的《两周编钟音列研究》对两周时期编钟音列的一弦等份制取音方法和音列设置进行本质探究,总结出西周晚期的编钟音列规范是一弦六等份制取音法的结果。采用一弦六等份取音法可取得正鼓音列为“羽—宫—角—羽—角—羽—角—羽”,侧鼓音列为“羽—宫—徵—宫—徵—宫—徵—宫”的8件组甬钟音列1。

柞钟与中义钟的音列前文已作过分析,以下分析同时期的逆钟与晋侯苏钟的音列。

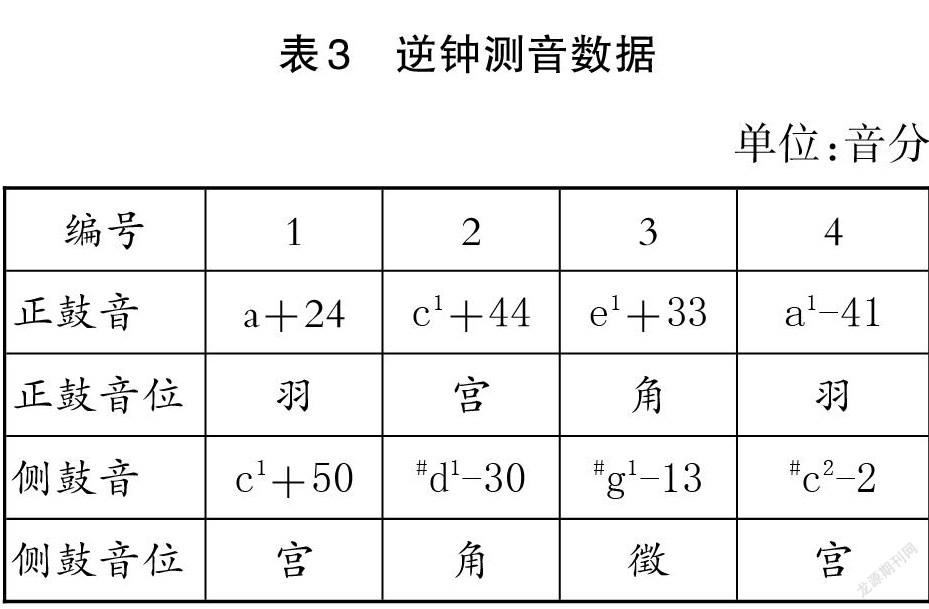

逆钟出土于陕西省咸阳地区永寿县西南店头公社好畤河,目前仅有4件钟,根据铭文不完整的情況及晚期编钟的常规设置,学术界普遍认为这4件为8件套编钟的前4件2,其测音数据③如下:

根据正鼓音列音高升序排列,将各音分别减去44音分,使宫音音分数为0,得出以C(c1)为宫、呈相对音高关系的音列:正鼓音列为“羽—宫—角—羽”,侧鼓音列为“宫—角—徵—宫”。与柞钟不同的是,前两件钟的侧鼓音呈三度设置,但其余两钟音位与柞钟的第三、四件钟相同。

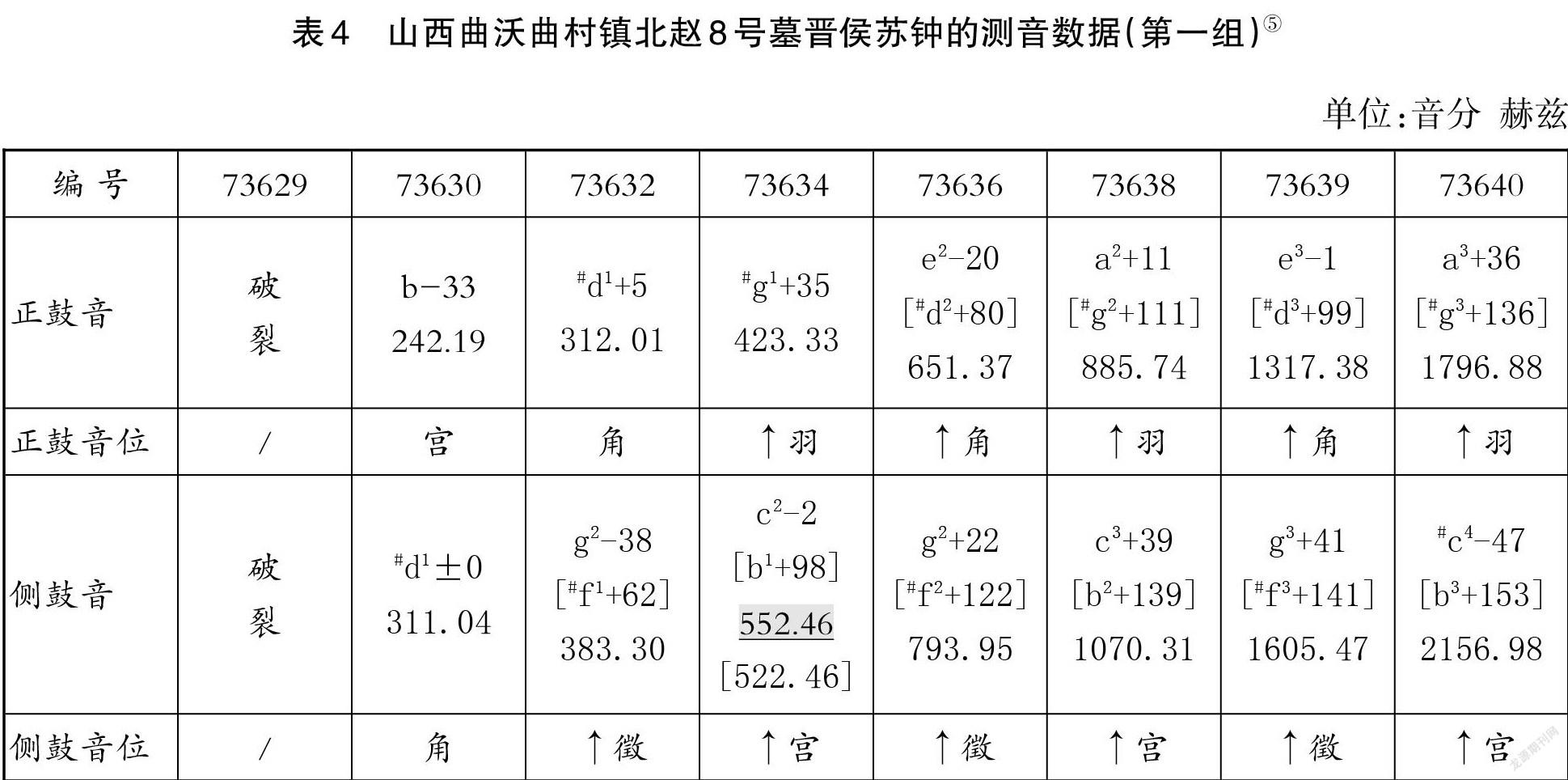

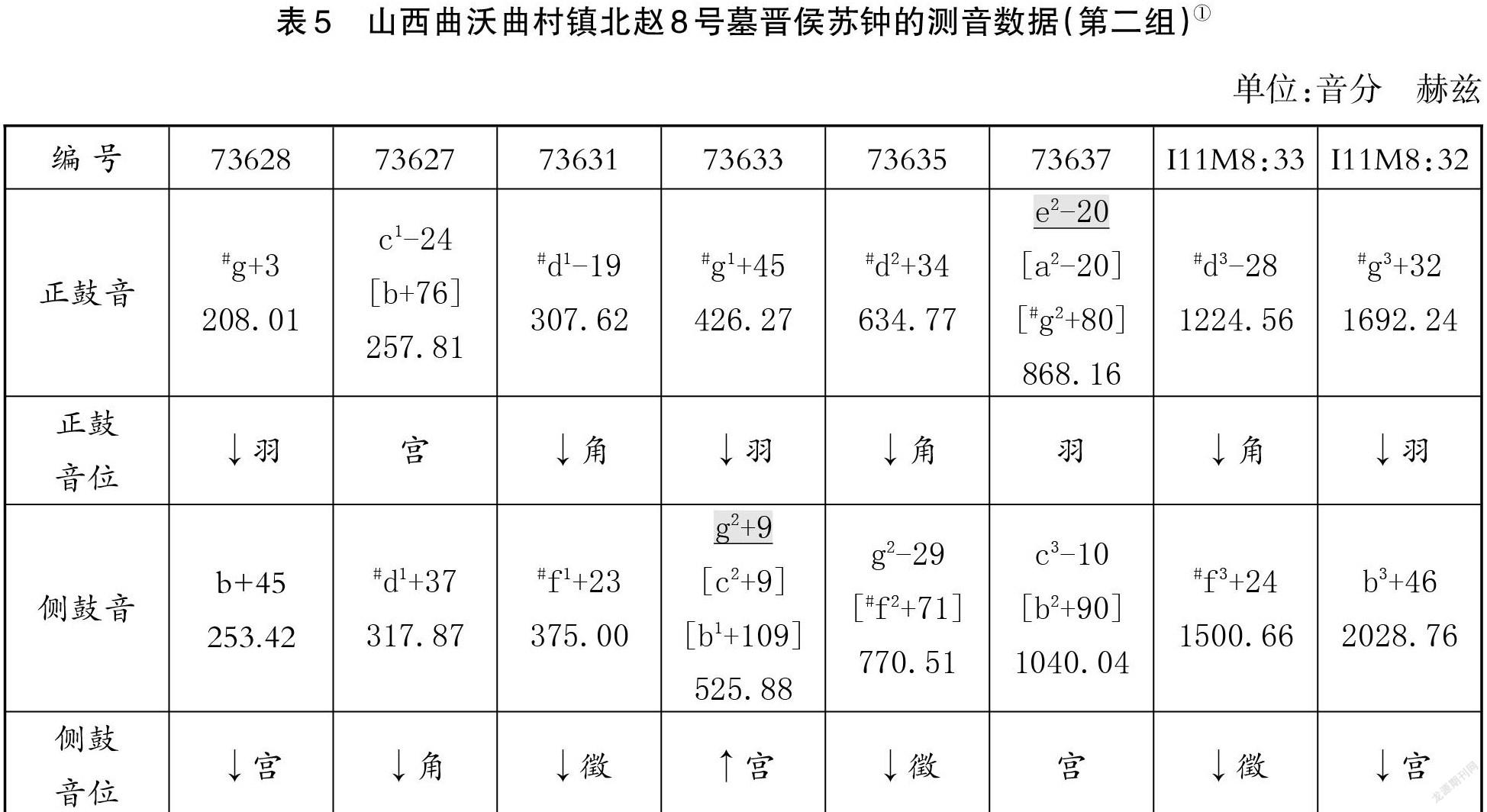

晋侯苏钟的测音数据④如下:

将第一组根据正鼓音列音高升序排列,各音分别加33音分,使宫音音分数为0,得到以B(b)为宫、呈相对音高关系的音列:正鼓音列为“(羽)—宫—角—↑羽—↑角—↑羽—↑角—↑羽”,侧鼓音列为“(宫)—角—↑徵—↑宫—↑徵—↑宫—↑徵—↑宫”。与柞钟相比不同的是,前两件钟的侧鼓音呈三度设置,而其余六钟音位相同。

将第二组根据正鼓音列音高升序排列,各音分别减去76音分,使宫音音分数为0,得到以B(b)为宫、呈相对音高关系的音列:正鼓音列为“↓羽—宫—↓角—↓羽—↓角—羽—↓角—↓羽”,侧鼓音列为“↓宫—↓角—↓徵—↑宫—↓徵—宫—↓徵—↓宫”,其音列特点同上。

两组晋侯苏钟虽音高有些偏差,但总体上宫音相同、音列特点相同。

综合中义钟、柞钟、逆钟、晋侯苏钟的音列特点,《两周编钟音列研究》为晚期的编钟音列设置作了理论支撑:当弦长分为均等的六等份进行取音时,各等份以1/6为等差单位,6个节点的弦长比例6/6、5/6、4/6、3/6、2/6、1/6依次与一组钟中第1、2、3、4、5、7件钟的正鼓音位相对应,即对应音位“羽—宫—角—羽—角—角”。“第6件和第8件的两个正鼓‘羽’音位分别对应着弦长比例1/4与1/8。”2“而第1到8件甬钟的侧鼓音的弦长比例为5/6、4/6、5/9、5/12、5/18、5/24、5/36、5/48,依次与弦上的音位名‘宫、角、徵、宫、徵、宫、徵、宫’相对应。而且,在一弦六等份取音法的运用中,第一件‘羽音’钟与第二件‘宫音’钟的侧鼓音设置存在两种模式,即与正鼓音作同音位设置以及与正鼓音作三度设置,其中前者出现在西周晚期,后者在西周中期就已出现。”③柞钟即属于前者,前两件钟的正、侧鼓音都是同音位。

“一弦六等份取音法将一弦分为六等份,取得六个正鼓音,又在弦长1/4、1/8处获取两个羽音,获取的正鼓音不能超过8个音,多一个便取不到音,所构成的‘羽—宫—角—羽—角—羽—角—羽’正鼓音列正好达三个八度,需要正、侧鼓音相结合才体现出旋律性。”④柞钟的件数也是因为取音在弦,适应了一弦六等份制取音法,所以正鼓音取8个,形成8件组甬钟的编列形态,柞钟正鼓音列音域为三个八度,总音域则达到三个半八度。已知柞钟为西周晚期前段厉王时器,相比在此之前的编钟音列和编组形态,这已经向前跨了较大的一步。

三、柞钟8件组编列形态的历程

(一)西周中期对8件组编列优越性的认识

在8件组编钟定型之前,西周中期的编钟呈现出数量不等的状态,探究当时为何有不同编列的设置,最终要落到西周中期的编钟取音标准上。孔义龙的《两周编钟音列研究》对西周中期眉县马家镇杨家村编钟和扶风县庄白一号窖藏 钟进行分析、重组,将曲沃曲村9号墓晋侯编钟、 伯各编钟、 伯 编钟、长甶编钟和扶风吊庄编钟的音列均进行分析和比较,总结出西周中期编钟音列的正鼓部音位设置尚未形成定式,均在一弦上作四等份、五等份及六等份取音的选择的结论。作者将西周早、中期称为编、甬钟音列设置的探索期,西周早、中期时三种取音法并存,到了西周晚期才定型为8件一组,即统一运用一弦六等份制取音法进行编钟的取音。1

为什么西周中期三种取音法并存,而西周晚期只采用其中一种?换言之,8件组编列的优越性体现在哪?首先,从音乐本体功能出发,一弦六等份取音法得到8个音位的正鼓音,相比一弦四等份、五等份取音法获取的7个音位多了一个音位,这意味着音域的扩大,柞钟的总音域便扩大到了三个半八度,相比此前甬钟典型的3件一组的编组,在音域上,8件组在音乐的表现上有了更大的空间。其次,增加了甬钟的件数,从礼乐意义上讲,扩大了编悬乐队的编制,礼乐器的编组扩大但又不超过“宫、角、徵、羽”四声的设置,体现的是遵循礼法前提下对西周礼乐水平的推进。最后,从历史发展的角度来看,8件组甬钟的兴起也符合事物发展的历史规律,因其更有优势。

(二)甬钟8件组编列规范的延续与衰微

西周晚期前段定型的甬钟8件组设置,在西周晚期后段得到延续,虢季钟、虢仲钟、芮国编钟便是其中的典型。

虢季钟是1990年出土于三门峡上村岭虢国墓地北区第2001号墓的8件套编甬钟,王世民等著的《西周青铜器分期断代研究》将其断为西周晚期后段器2。但从历史上看,墓主人虢季是春秋早期虢国的一代君主,虢季墓应属于春秋早期墓。出现墓葬时代和甬钟时代不相同的情况,是因为一般钟的铸造时间早于墓葬时间,且虢季钟为实用器,应为虢季生前所用礼乐器。现从音列特点角度分析,第1件钟腔破裂,其余7件钟的测音数据3如下:

将正鼓音列按音高升序排列,各音分别加上7音分,使宫音音分数为0,得到以#C(#c1)为宫、呈相对音高关系的音列:正鼓音列为“(羽)—宫—角—羽—角—↑羽—↑角—↑羽”;侧鼓音列为“/—↑角—徵—宫—徵—↑宫—↑徵—宫”,音列延续了西周晚期前段一弦六等份制的设置。

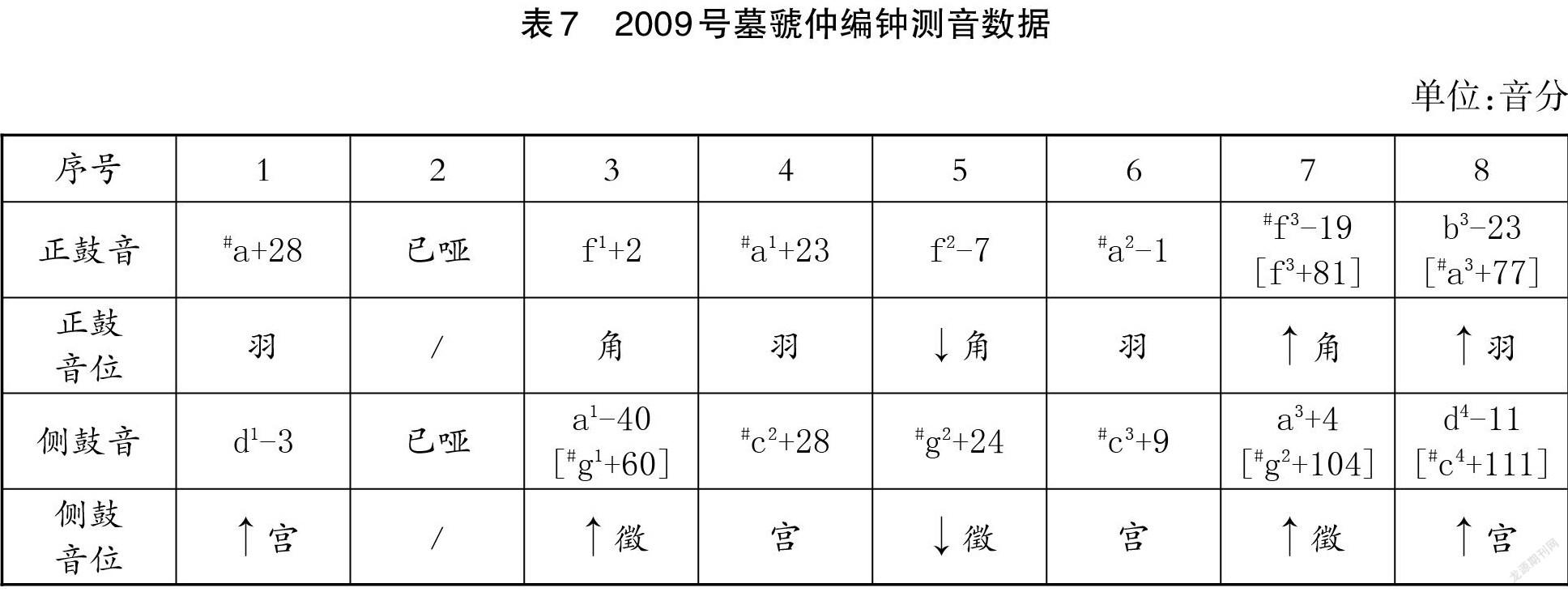

虢仲编钟是1990年出土于三门峡虢国墓地第2009号墓的8件套编甬钟,据铭文可知,虢仲亦为春秋早期虢国的一代国君。该编钟音列特点仍是西周晚期前段的设置特点。除了第2件钟腔破裂,其余7件钟的测音数据1如下:

将正鼓音列按音高升序排列,各音分别减去28音分,使宫音音分数为0,得到以#C(#c1)为宫、呈相对音高关系的音列:正鼓音列为“羽—(宫)—角—羽—↓角—羽—↑角—↑羽”,侧鼓音列为“↑宫—/—↑徵—宫—↓徵—宫—↑徵—↑宫”。其音列特点与虢季编钟相同。

再如陕西韩城梁带村出土的8件组芮墓编钟,观其形制纹饰,均为西周晚期常见的设置,音质很好,应为实用器,方建军的《新出芮国乐器及其意义》认为其年代定在西周末年似乎较合适,该编钟测音数据2如下:

将正鼓音列按音高升序排列,各音分別减去45音分,使宫音音分数为0,得到以#D为宫、呈相对音高关系的音列:正鼓音列为“羽—宫—角—羽—角—羽—角—羽”,侧鼓音列为“宫—角—徵—宫—徵—宫—徵—宫”。其音列特点与虢季钟、虢仲钟相同,显示了西周晚期前段音列设置的延续。

到了春秋早期,出现另一种按9件组设置的编钟音列规范,它是伴随钮钟的出现并以传统正五声为正鼓音列设置基础的新模式3,是东周编钟音列的趋势所在,正鼓音列能体现“宫、商、角、徵、羽”五声,增强了正鼓音列的旋律性。如河南叶县旧县春秋墓出土的37件编钟,其中有镈钟两组,每组4件,甬钟甲、乙两组,每组各10件,钮钟一组,9件。此套编钟在春秋时期墓葬中的规模是空前的,具有相当重要的地位。其中,甬钟甲组的测音数据1如下:

王子初、邵晓洁的《叶县旧县4号墓编钟的音律分析》对叶县旧县的甲、乙两套编甬钟作了音列推定,按音高升序排列,甲组钟正鼓音列的音位为“羽—↓宫—角—羽—商—角—徵—羽—羽曾—↑羽”,侧鼓音列的音位为“商—↓角—徵—宫—角—徵—变宫—宫—羽—宫”。乙组钟正鼓音列的音位为“羽—宫—↓角—徵—羽—角—羽—↓角—羽曾—↑羽”,侧鼓音列的音位为“↓宫—羽曾—徵—变宫—宫—徵—宫—徵—↓羽—宫”。

由此可见,这两套春秋时期编甬钟的正鼓音列已突破西周晚期的正鼓音列“四声”设置,出现了“商”音,这也是春秋时期编钟区别于西周编钟的重要特征,而且正鼓音列还增加到六声,这也意味着西周晚期8件组甬钟的音列设置规范已衰微,周王朝势力大不如前,“礼崩乐坏”促使甬钟音列朝更丰富的方向发展。到了战国,曾侯乙编钟更是青铜编钟的顶峰之作,其甬钟的音列十二律齐全,还具备旋宫转调的条件。

结语

1960年出土于陕西扶风齐家村西周铜器窖藏中的柞钟是西周晚期典型的8件组编甬钟。通过对同时期诸侯随葬甬钟数量的分析,推测其主人“柞”可能为王畿地区的一国诸侯。孔义龙《两周编钟音列研究》认为柞钟反映了西周晚期甬钟编组和音列的形态规范,即编钟按一弦六等份取音法取音的8件组编钟。本文在已有编钟研究的基础上,对柞钟进行个案分析,并将其与同窖藏的中义钟作比较,认为二者虽然形制纹饰十分相似、音列特点相同,但应不是同编组、同音列、同宫音的,分属两个不同的“原始主人”,只是窖藏主人生前拥有了它们。最后回到整体的编钟研究成果中看柞钟编列的历史定位和形成历程,柞钟是西周晚期统一编列的缩影,这种统一编列的形成有赖于西周中期对8件组设置优越性的认识。此编列规范延续到西周晚期末段后逐渐衰微,春秋时期甬钟正鼓音列也朝着五声俱全的趋势发展。西周晚期的音列设置规范逐渐淡出,如河南叶县旧县春秋墓出土的两套10件组编甬钟,其正鼓音列已经呈现六声音阶形态,这时,大型编悬乐队常常将镈钟、钮钟、甬钟放置在一起使用,乐队中的编甬钟音列设置也有了新的形态。

作者简介:郑静漫,华南师范大学音乐学院硕士研究生;孔义龙,华南师范大学音乐学院教授。

1王世民等:《西周青铜器分期断代研究》,文物出版社,1999,第179页。

2《中国音乐文物大系》总编辑部:《中国音乐文物大系·陕西卷 天津卷》,大象出版社,1999,第55页。

3陕西省文物管理委员会:《陕西兴平、凤翔发现铜器》,《文物》1961年第7期。

1林瑞等:《对曾侯乙墓编钟的结构探讨》,《江汉考古》1981年第A1期。

2杨宽:《西周史》(下),上海人民出版社,2016,第900-903页。

3《中国音乐文物大系》总编辑部:《中国音乐文物大系·陕西卷 天津卷》,大象出版社,1999,第56页。

1《中国音乐文物大系》总编辑部:《中国音乐文物大系·陕西卷 天津卷》,大象出版社,1999,第53页。

2陕西省博物馆、陕西省文物管理委员会:《扶风齐家村青铜器群》,文物出版社,1963,第9页。

1孔义龙:《两周编钟音列研究》,博士學位论文,中国艺术研究院,2005年。

2③《中国音乐文物大系》总编辑部:《中国音乐文物大系·陕西卷 天津卷》,大象出版社,1999,第201页、202页。

④《中国音乐文物大系》总编辑部:《中国音乐文物大系·上海卷 江苏卷》,大象出版社,1996,第32页,《中国音乐

文物大系·山西卷》,大象出版社,2000,第46页。

⑤孔义龙:《两周编钟音列研究》,博士学位论文,中国艺术研究院,2005年。注:表中加下划线的数据代表《中国

音乐文物大系·上海卷》中错误的测音数据,在它们下方的方括号中的数据代表孔义龙纠正后的数据。

1孔义龙:《两周编钟音列研究》,博士学位论文,中国艺术研究院,2005年。注:表中加下划线的数据代表《中国音乐文物大系·上海卷》中错误的测音数据,在它们下方的方括号中的数据代表孔义龙纠正后的数据。

2③④孔义龙:《两周编钟音列研究》,博士学位论文,中国艺术研究院,2005年。

1孔义龙:《两周编钟音列研究》,博士学位论文,中国艺术研究院,2005年。

2王世民等:《西周青铜器分期断代研究》,文物出版社,1999,第176-178页。

3《中国音乐文物大系》总编辑部:《中国音乐文物大系·河南卷》,大象出版社,1996,第82页。

1《中国音乐文物大系》总编辑部:《中国音乐文物大系·河南卷》,大象出版社,1996,第93页。

2方建军:《新出芮国乐器及其意义》,《音乐研究》2008年第4期。

3孔义龙:《两周编钟音列研究》,博士学位论文,中国艺术研究院,2005年。

1王子初、邵晓洁:《叶县旧县4号墓编钟的音律分析》,《音乐研究》2008年第4期。