精英文学与大众文学:古代两类盘瓠神话的族群观

2022-03-28胡泰山

胡泰山

(中央民族大学历史文化学院,北京 100081)

盘瓠神话(1)本文所称的盘瓠神话,即以“盘瓠”为故事主角,故事包含“许诺-立功-嫁女-繁衍后代”等主要母题的狭义的盘瓠神话,非广义的盘瓠神话,也非盘瓠型神话。关于盘瓠神话的狭义和广义之分,参见周翔编著:《盘瓠神话资料汇编》,北京:学苑出版社,2018年,“总序”,第1页。关于盘瓠型神话,参见吴晓东:《盘瓠神话和盘瓠型神话》,《黔南民族师范学院学报》,2017年第6期。广泛流传于古今诸多族群中,更被瑶族、畲族等族群作为其祖先神话。古代的盘瓠神话主要叙述了神犬盘瓠因杀敌立功而娶妻,并出走边地繁衍后代的故事。据清代刘劭濂称,盘瓠神话应为应劭首创,最早见于《风俗通义》(2)刘劭濂《〈后汉书·南蛮传〉辨》一文载“初无所谓盘瓠其说者,自东汉末,应劭撰《风俗通》,杂采诡俚之语,标为盘瓠之称”。详见泸溪县民族事务委员会编:《盘瓠研究与传说》,1988年,第105页。。《风俗通义》奠定了盘瓠神话的底本,也奠定了犬为盘瓠的原始形象。盘瓠的形象依据盘瓠神话的版本不一有所差别,如“龙犬”、“龙麒”、“龙王”、“犬首人身”等,然而这些形象皆是以犬形象为原型衍化而来,犬依旧是古代盘瓠神话中盘瓠的主流形象。

盘瓠是盘瓠神话的主角,盘瓠形象不仅决定着神话文本叙事性和象征性的走向,而且也渗透着盘瓠神话创作者(传承者)表达的社会意识形态和族群关系秩序。对盘瓠形象的解读是理解盘瓠神话的基础。

古代史家曾对盘瓠形象进行解读,继而对盘瓠神话提出质疑。如宋代罗泌认为应劭书中所载盘瓠是附会了黄帝玄孙白犬,是人而非犬[1]。明代侯加地《盘瓠辨》、清代刘劭濂《〈后汉书·南蛮传〉辨》两文也对盘瓠为犬的形象提出具体的质疑[2]。近代以来,学界大多基于图腾理论视角对盘瓠形象进行解读。首先是对盘瓠原型形象的讨论,学界提出多种说法,如“水獭说”[3]、“葫芦说”[4]、“非葫芦说”[5]、“虎或熊说”[6]、“星宿说”[7]、“凤凰、葫芦、龙等多图腾混合象征说”[8]、“历史人物说”[9]等。此外,也有学者探讨盘瓠形象对民族文化的影响[10]。

然而,图腾理论非但难以解释盘瓠神话的跨族群性与族内分布的不一致[11],而且以图腾视角展开对盘瓠神话的研究也不免有着意识形态和文化标准上的缺憾[12]。作品是作者主观情感的投射,不同类型的盘瓠神话渗透着不同作者(传承者)的族群观念。因此,跳出图腾理论的研究视角和范式,分析盘瓠神话对作者(传承者)情感和族群观念的表达,对盘瓠形象的解读、盘瓠神话情节的阐释及对整个盘瓠神话的重新审视便显得尤为必要。

一、应劭所撰盘瓠神话内蕴的族群观念

《风俗通义》为东汉应劭所撰,该书早已亡佚,幸而范晔《后汉书·南蛮传》辑录了《风俗通义》所载盘瓠神话,该神话方才得以保存和流传。应劭《风俗通义》中盘瓠神话虽未明确提出目标人群是何人,但范晔《后汉书》对应劭原文做了补充,在应劭原文之后言“以上并见《风俗通》,今长沙武陵蛮是也”[13]。范晔虽为南朝人,但其《后汉书》录东汉事。《后汉书》的史学价值为史学界公认。且该书辑录《风俗通义》中盘瓠神话时,作者范晔还进行了校注与考释,包括对干宝《晋记》所载盘瓠神话的对比。故而,范晔此说可信度较高,应劭所撰盘瓠神话应涉及武陵人群体。

应劭为汝南郡南顿县(今河南项城市南顿镇)人,其父应奉、祖父应郴均曾任职武陵太守。故而,有研究者认为《风俗通义》中盘瓠神话应是应劭受其父祖影响所撰[14]。虽然东汉时武陵地区民间传说的具体内容难以确定,但武陵人不会使用中原王朝语境中的“蛮夷”一词作为自己群体的自称。盘瓠神话文本以犬的形象展开叙事,以他者的角度书写,文本渗透的观念和情感倾向也完全源于中原王朝,这均与作者应劭的社会身份相契合。故而,应劭笔下的盘瓠神话,可能有从其父、祖处搜集的民间故事因素,但更多是应劭在搜集民间故事基础上进行的整合与重构,是应劭本人的再加工和创作,是渗透着社会意识形态和族群关系秩序的“精英文学”。

应劭笔下的盘瓠神话是他者性叙事文本。从虚构的祖先记忆到现实的族群历史叙事,盘瓠神话的内容实际涉及两个群体:处于东汉王朝中央的汉族群与处于周边、被应劭描述为盘瓠之后的武陵人群体。盘瓠作为神话的主角,作者借盘瓠这一虚拟的意象在神话中表达自己的族群观念和现实的族群关系秩序。故而,对盘瓠形象的赋予,不仅决定着神话文本叙事性和象征性的走向,同时也影响着神话文本中作者情感与价值的表达。

犬形象在盘瓠神话中有着关键作用。首先,盘瓠为犬的形象推动整个故事情节的展开,使整个神话的叙事性在逻辑上得以成立。该神话中,盘瓠杀敌立功、因功娶妻、出走边地、繁衍子孙等情节皆以犬的形象进行书写。盘瓠为犬,不仅使盘瓠咬掉吴将军首级等前期情节得以成立,而且突出了神话中人犬结合的人兽婚矛盾,使迁徙边地等其他后续的母题叙事也变得顺理成章。若使盘瓠形象为人(3)罗泌认为应劭《风俗通义》中盘瓠实为讹误《山海经》中的白犬。因白犬为黄帝玄孙,是人非犬,故而盘瓠应是人非犬。参见罗泌:《论槃瓠之妄》,《路史》卷33,《影印文渊阁四库全书》第383册,北京:北京出版社,2012年,第481-482页。,这些情节在逻辑上无法自洽,叙事性因而被破坏,盘瓠神话自然无法成立。

其次,盘瓠为犬的形象便于神话深层隐喻的表达。祖先叙事的本质是对当下群体的身份构建。应劭所撰盘瓠神话文本中,高辛氏和盘瓠分别为两个群体的祖先,但前者为人,后者为犬。祖先形象和身份的不同,凸显出当时的汉族群与武陵人两个群体出身和祖源的不同。后文对武陵人风俗习惯的描写,如“衣裳斑斓,言语侏离”、“好入山壑,不乐平旷”等,实际体现出武陵人与汉族群风俗习惯的巨大差异。“盘瓠负女走入南山”反映了祖先徙边的母题,这一情节体现出当时的社会族群秩序:作为高辛氏后裔的汉族群居于中心,作为盘瓠后裔的武陵人居于边疆。从虚拟的高辛氏与盘瓠二者人与犬的祖先形象、主与仆的祖先身份,到现实中两个群体在风俗习惯上的巨大差异,以及在地域上呈现“中心与边缘”的族群空间分布格局,应劭所撰盘瓠神话不仅突出表达了两个群体有别的观念,而且也暗藏着在中央王朝语境下族群间尊卑秩序的隐喻。

盘瓠神话还有另一层隐喻。《风俗通义》载:“时帝有畜狗,其毛五彩,名曰盘瓠”。盘瓠为高辛氏之犬,二者的关系中,高辛氏为主(帝),盘瓠为仆(臣)。二者的从属关系也象征着当时群体的政治从属关系。盘瓠子孙被赐予名山广泽,免关梁符传、租税之赋,“有邑君长,皆赐印绶”。高辛氏赐予盘瓠子孙后裔土地、待遇及代表中央统治权力的印绶,象征着现实中被应劭描绘为“蛮夷”的盘瓠子孙从属于中央王朝国家的统治。故而,盘瓠神话的另一层隐喻在于:突出汉族群和武陵人两个群体的有别、明确这两个群体间存在尊卑秩序的同时,也强调两个族群从属于统一的王朝国家,形成一个族群共同体。封建时期,大一统的王朝国家是族群共同体的载体和外在形式。两个群体有别是“一体”之内的有别,二者“一体”是有别基础上构成的族群共同体。此外,从个体关系来看,因辛女嫁于盘瓠,所以高辛氏与盘瓠不仅是主仆关系,也是翁婿关系。这也象征着纵然两个群体风俗迥异,但在族群共同体内部,依旧存在包括婚姻关系缔结的血缘、亲缘联系。

盘瓠形象的赋予、神话情节的拟构是盘瓠神话创作的基础,而神话文本的创作最终是为作者的行文旨趣服务的。应劭书写盘瓠神话,其主要目的不在于书写他者的祖先与历史,而是通过他者性叙事表达自己多维而复杂的族群观念。应劭在盘瓠神话中表达的族群观念有三层内涵:其一,凸显汉族群与武陵人之间的差异,明确族群之间的区分;其二,体现对汉族群和武陵人等群体构成的族群共同体的维护意识;其三,表露在族群共同体内部,因族群有别而呈现出的“中心与边缘”的族群分布格局与族群间的尊卑秩序。

《风俗通义》所载盘瓠神话体现了作者应劭复杂的族群观。应劭为东汉灵帝时孝廉出身,后累迁泰山太守。作为封建中央王朝知识精英,应劭的族群观念明显带着封建社会意识形态的烙印,尤其是其中明确的族群有别观念和明显的族群尊卑秩序。然而,因时代和个人的局限,不应对此有太多苛求。反之,应劭族群观念中对族群共同体的维护意识也颇有可圈可点之处。客观来看,应劭的社会身份以及《风俗通义》所载盘瓠神话所体现的族群观念,使该文本带有古代“精英文学”的典型特征。

二、作为祖先叙事符号的盘瓠与应劭族群观念的传承

应劭以犬为盘瓠形象撰写的盘瓠神话在后世广为流传,但犬却非盘瓠的特定形象。稍晚于应劭的鱼豢为三国时魏国郎中,著名史学家,其《魏略》一书中也记载了一则有关盘瓠的文本。

《魏略·西戎传》曰:“氐人有王,所从来久矣。自汉开益州,置武都郡,排其种人,分窜山谷间,或在福禄,或在汧陇左右。其种非一,称盘瓠之后,或号青氐,或号白氐,或号蚺氐,此盖虫之类而处中国,人即其服色而名之也。其自相号曰盍稚,各有王侯,多受中国封拜。”[16](卷22:P237-238)

此文本与应劭《风俗通义》中盘瓠神话在叙事方式上有着众多相似。首先,两者都将盘瓠作为中原王朝周边某个少数族群的祖先,并以中央王朝的视角对其书写祖先叙事。其次,两种文本将盘瓠的形象附着和迁移到所描绘群体的身上,《风俗通义》载:盘瓠子孙“好入山壑,不乐平旷”,“好五色衣服,裁制皆有尾型”;《魏略》称:青氐、白氐、蚺氐之名号乃“人即其肤色而名之”。再次,两则文本都阐述了所描绘群体与中央王朝之间较为一致的族群关系秩序。《风俗通义》载盘瓠子孙“号曰蛮夷”,在高辛氏所赐名山广泽生息繁衍,受其管辖;而《魏略》则言氐人“其自相号曰盍稚”,“多受中国封拜”。

足见,应劭笔下的盘瓠为犬,鱼豢笔下的盘瓠为虫。应劭以盘瓠作武陵蛮之祖,鱼豢以盘瓠作福禄(今甘肃酒泉市内)及汧水、陇山(今陕西西部渭河流域)的氐人之祖。这说明盘瓠并非长沙武陵蛮的专属祖先,犬也非盘瓠的特定形象,不同作者可能会对盘瓠赋予不同形象。

另外,即使同一作者,也存在将盘瓠赋予不同形象的情况。《魏略》中另有一则与盘瓠有关的文本,描绘了盘瓠的由来。范晔《后汉书》中辑录了该文本,称盘瓠原为高辛氏宫中老妇人耳中之茧,将其挑出盛瓠中,覆之以盘,“俄顷化为五色之犬”。这一文本遂为后来干宝《搜神记》沿用,并将其补充入应劭所撰盘瓠神话。《魏略》中此段文本在清代张鹏一《魏略辑本》中亦有辑录。同一段文本,虽与《后汉书》所载大体相同,但少许关键细节处却有不同。张鹏一《魏略辑本》称妇人将茧盛入瓠中,以盘覆之,“俄顷化为大瓠,其文五色”[15](卷21:P234)。且《魏略辑本》中该段文字附小注:“《后汉书·南蛮传》注引《魏略》,‘奇’作‘耳’,‘大’作‘犬’,无‘瓠’字。”是以,以张鹏一之说,《魏略》中盘瓠形象是五色大瓠,与犬无关。而以范晔之说,《魏略》中盘瓠形象乃是五色犬。虽因距离《魏略》成书时间早晚来看,《后汉书》可信性更高。然而,因尚缺乏其他材料佐证,对于《魏略》原书该文本中盘瓠究竟为五色大瓠抑或五色犬,尚不能形成定论。但结合前文《魏略》中记载可知,鱼豢笔下,盘瓠时而为虫,为氐人之祖,时而又为犬(亦可能为瓠),并无固定形象。

综合上述,盘瓠并非是一个特定族群的祖先,也并非有着固定的形象。因时代久远、文献匮乏,盘瓠是否有其实物所指已难以考证。然而,文本中的盘瓠应是一种虚拟的意象,是一个对周边少数族群进行他者性祖先叙事的符号(4)鱼豢《魏略》中关于盘瓠由来的记载,虽未直接进行他者性祖先叙事,但却被干宝加入至应劭笔下的盘瓠神话中。详见干宝:《搜神记》,北京:华文出版社,2018年,第104-105页。。

盘瓠既为一种祖先叙事的符号,在文本书写时,用盘瓠作为不同群体的祖先则在情理之中,盘瓠被赋予多种不同的形象也顺理成章。然而,从盘瓠神话的流传历程来看,事实却并非如此。自东汉到清末,仅少许史家,如刘知几、杜佑、程大昌、罗泌等质疑盘瓠神话为“怪诞之说”、“事不足据”,不应以杂之史传。此外,历代中央王朝的史籍大都辗转传抄或承袭《风俗通义》中的盘瓠神话[16],无论是神话的内容或情节,还是盘瓠为犬的形象,皆无重大变化。其原因为何?

古代史籍中,的确有着传抄前人作品的习惯。然而,从东汉至清末超过两千年的长时段里,在严谨史家不时的质疑声中,盘瓠神话依旧在中央王朝的史籍中被大量传抄、继承和续写而流传下来,而且神话母题、主要内容、情节与架构,以及盘瓠作为犬的形象均未改变。仅以古代史籍的传抄惯例为原因,显然难以解释这一现实的状况。笔者以为,盘瓠神话得以在严肃史家的质疑中被广泛传抄和继承,其主要原因在于应劭所撰盘瓠神话内蕴的族群观念与东汉后历代王朝的社会意识形态相符,也与历代中央王朝史官的族群观念相一致。

应劭本为东汉史学家,其社会身份、阶层与后来历代传抄盘瓠神话的中央王朝史籍作者一致。王朝更迭,其封建制度始终未变,故而封建社会意识形态也未有大的变化。“华夷之辨”的观念始终存在,为体现这种族群观念而呈现出的族群间的尊卑秩序也未被打破。历代王朝更迭,华夏边缘在历史进程中不断向四方推移,在中原王朝史籍中被描述为“蛮夷”的周边少数族群不断内化为华夏。新的“蛮夷”群体一直处于四方,不断壮大的华夏依旧居于中央,整体的族群分布格局亦未发生大的改变。因此,历代中央王朝史籍传抄、记载《风俗通义》中的盘瓠神话,本质上是沿袭这一精英文学文本内蕴的族群观念和族群秩序。这种对盘瓠神话的沿袭与流传,几乎复制了应劭在盘瓠神话中表达的复杂的族群观念和族群秩序,包括对族群共同体观念的维护。从盘瓠神话在中原王朝史籍中的流传历程也可以看出,中原王朝知识精英对于古代族群共同体的认同和维护是一脉相承、不断深化的长期历史过程。

三、作为“大众文学”的盘瓠神话与其族群观念

与应劭进行他者性叙事的“精英文学”不同,盘瓠后裔群体中流传的盘瓠神话是其群体的“自我书写”,叙述经由“自我”重构的祖先记忆与族群历史。该类盘瓠神话是“我者性叙事”,不仅内容丰富、形式多样,而且在群体内部广泛传颂、代代相传,并不断被重构,有着浓郁的“大众文学”的特征。

古代的《评皇券牒》(过山榜)、《开山公据》、《开山祖图》等书面的文字和图画文本,以及诸多族群民间口传的盘瓠故事和歌谣,均属于此类“大众文学”。虽然此类盘瓠神话形式众多,但就其内容而言,不仅整体保留了应劭所撰盘瓠神话的众多母题和主要情节,而且还呈现出如下特点:

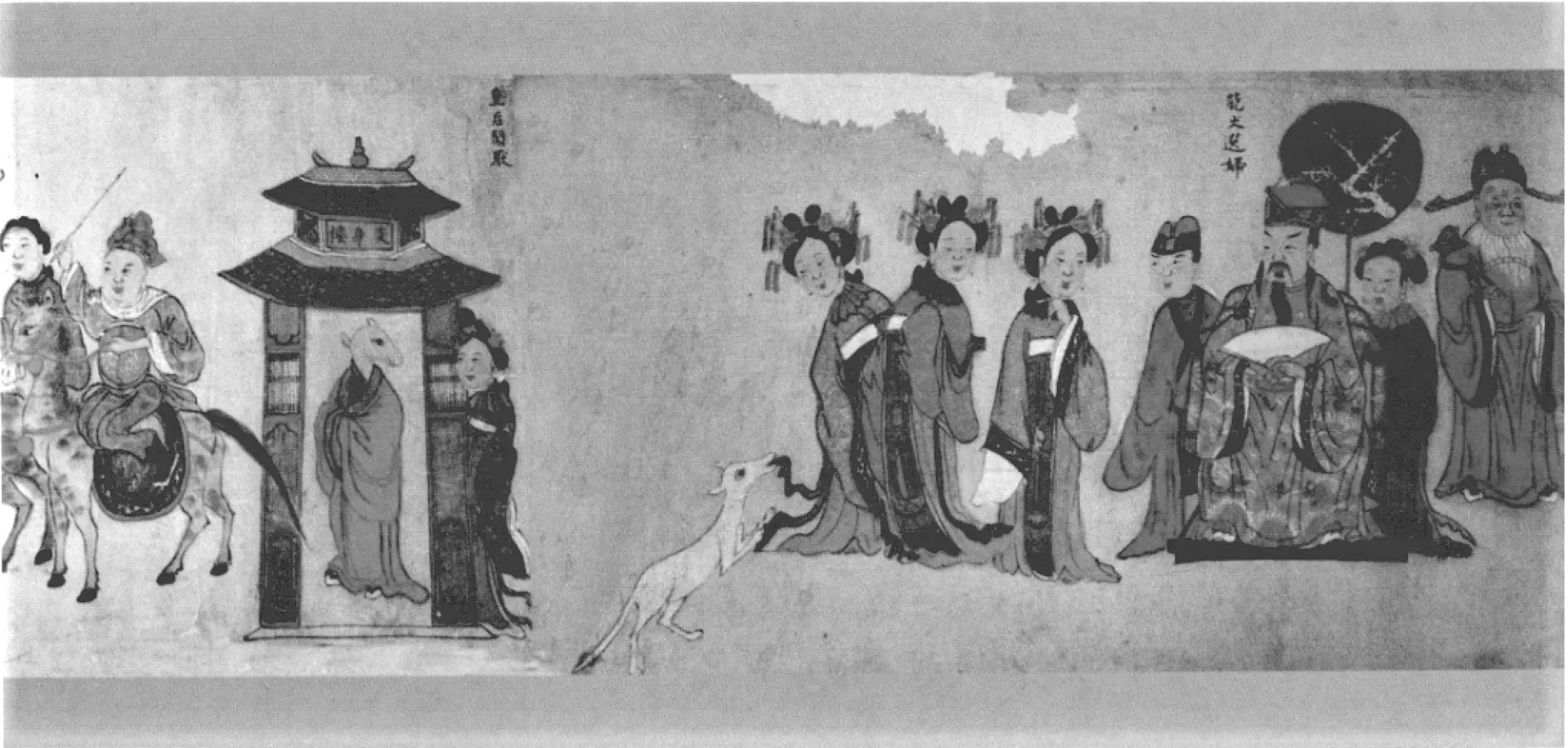

首先,盘瓠的形象发生了变化。自唐宋至清末,盘瓠的形象由“犬”开始普遍与“龙”结合。大量《评皇券牒》(5)关于《评皇券牒》的形成时间,学界虽有争议,如隋代说、唐代贞观说、南宋理宗说、明代说等,但这些学界的主张均在清末以前的古代时期,与本文讨论的古代盘瓠神话的范围并不冲突。此外,关于《评皇券牒》文书的认识,此前学界多认为它是封建王朝给予瑶族首领的敕书,但目前学界更主张将其视为瑶族人自己创作的文书。如田海(B.J.Ter Haar)、伊莱(Eli Noah Alberts))等人皆认为该类文书是由瑶人自己模仿朝廷官方诏书编撰的。在这一点上,《评皇券牒》类文书更体现了盘瓠后裔群体自我重构“大众文学”的特质。详见:Eli Noah Alberts,Commemorating the Ancestors’Merit: Myth,Schema,and History in the“Charter of Emperor Ping”,Taiwan Journal of Anthropology,2011(1);毛巧晖:《英语世界中的盘瓠神话研究述评》,《贵州民族大学学报(哲学社会科学版)》2020年第5期。文书中,盘瓠的形象与称谓变成了“龙犬”,云“瑶人根骨,即系龙犬出身”,“惟龙犬姓盘名护(瓠)”。此外,该类文书中亦称呼盘瓠为龙护(瓠)、盘太龙护(瓠)、盘太龙、盘王、盘龙王、盘龙犬等。此类文书对盘瓠龙犬的形象无过多描绘,只言“龙犬身高三尺,毛色班(斑)黄”。广东潮安县凤南镇黎村雷氏《图腾画卷》绘制于清道光辛丑年(1841年),该画卷叙文《护王出身为记》(6)朱洪、李筱文编:《广东畲族古籍资料汇编——图腾文化及其他》,广州:中山大学出版社,2001年,第1-2页。本文中涉及图片均见此书附页。中载:“护王(即盘瓠)原东海苍龙出世”,并称盘瓠为“龙狗”,云“龙狗见之,遂取其榜”。在其画卷中,对“龙狗取番王头过海”情节的描绘,盘瓠由犬化为龙(见图1)。

图1 广东潮安县凤南镇黎村雷氏《图腾画卷》(部分)

此类盘瓠神话中,盘瓠还与其他形象结合或混同,使盘瓠逐渐脱离犬的原始形象。咸丰二年(1852年)始创的浙江云和县新处垟《雷氏宗谱》中称盘瓠为“龙麒”[18],明显以龙与麒麟结合的意象赋予盘瓠。畲族流传的盘瓠神话中,大多增加了盘瓠变身成人的情节:盘瓠变身过程中受到皇后打扰,最终成为犬首人身的形象。广东潮安县凤南镇黎村雷氏《图腾画卷》(见图2)及清光绪二十年(1894年)绘制的广东潮安县文祠镇李工坑村雷氏《图腾画卷》(见图3)均描绘了这一情节。此外,盘瓠的形象还与盘古及星宿有关。《评皇券牒》中,盘瓠常与盘古混同,如《盘古过山榜》[17](P245)、《盘古圣皇榜文券牒》[17](P276)、《盘古圣牒榜文书》[17](P285)等文书均将盘古开天辟地的神话与盘瓠神话混同在一起。现存于浙江丽水联城镇胡椒坑村的《蓝氏祖图》绘制于清光绪四年(1878年),图画中标注“娄金犬降下凡救度高辛”[19]之语,表明盘瓠与星宿的联系。

图2 广东潮安县凤南镇黎村雷氏《图腾画卷》(部分)

图3 广东潮安县文祠镇李工坑村雷氏《图腾画卷》(部分)

龙为华夏族的图腾,华夏族视龙为自己的祖先。麒麟是华夏文化中的祥瑞神兽。盘古为汉民族神话中开天辟地的始祖神祗。娄金犬即娄宿,为华夏传统神话中二十八星宿之一。盘瓠与龙、麒麟、娄金犬星宿及盘古的结合或混同,体现了封建时代瑶、畲等盘瓠后裔群体对汉族群为主体的华夏文化的汲取,也反映了他们对自身祖先记忆和族群历史的重新诠释,以及自身主动融入华夏的历史过程。将盘瓠吸收龙、麒麟的形象,或将盘瓠变身为人,或将盘瓠与盘古、星宿娄金犬混同,实则是一种对祖先盘瓠的“非犬化”叙事。这种“非犬化”叙事旨在打破长期以来对盘瓠为犬的固有认知,从祖源开始重新塑造群体的社会身份,并尝试建立新的族群关系秩序。如盘瓠变身为人(包括犬首人身的形象),其本质是对作为“精英文学”的盘瓠神话内蕴的族群尊卑秩序的冲击。将祖先盘瓠赋予人的形象,旨在追求与汉族群平等,推动建立基于平等族群关系的族群共同体。

除盘瓠形象的变化外,盘瓠后裔群体重构的盘瓠神话在情节上较之《风俗通义》的版本更加丰富。情节的丰富首先表现在对祖先盘瓠的叙事重构。以广东潮安县凤南镇黎村雷氏《图腾画卷》为例,其内容增添了众多崭新的情节。如“狗王化身”、“皇后闯兽”、“狗王学法茅山”等情节是基于盘瓠形象改变的需要,为祖先盘瓠“非犬化”叙事服务;而“新(辛)帝出榜”、“盘瓠揭榜”、“盘瓠选亲”、“狗王迎亲”、“戏舞送亲”、“狗王成亲”、狗王出殡”、“新(辛)帝送葬”、“师公送行”等,则体现了瑶、畲等族群先民吸收汉族群的风俗和文化。此类情节在潮安县文祠镇李工坑村雷氏《图腾画卷》等图画中亦有大量生动的体现。这些增加的情节体现了历史上瑶、畲等盘瓠后裔群体与汉族群之间的文化交融。

其次,情节的丰富还表现在对盘瓠后裔群体自身历史叙事的重构,尤其大大强化了敕封盘瓠子孙的叙事。《风俗通义》中,对于盘瓠子孙的敕封情节仅寥寥数语。而《评皇券牒》中,众多文书后半部分浓墨重彩地叙述对盘瓠子孙的敕封情况,尤为详尽。以广西龙胜和平地区白水源头村黄维秀、黄维满所藏道光年间《盘王券牒》[17](P3-9)为例,该情节的内容大致可分为三部分:第一部分详细列出文书发布的广大地域,“盘王券碟,发天下一十三省”,并逐一呈列,如终南山(陕西)、南岳山(安徽)等。文书颁发地域众多,说明王瑶子孙人数之众,分布之广。王瑶子孙深入华夏腹里地区,也体现出随着华夏边缘的扩张,身为盘瓠后裔的王瑶子孙融入“华夏”,并与汉族等诸族群的交融不断加深。第二部分叙述身为盘瓠后裔的王瑶子孙享受的待遇:王瑶子孙耕管天下一切山林田地,“营身活命,蠲免国税夫役”,“过渡不用钱,见官不下跪”等。第三部分叙述对王瑶子孙赐姓名、封官爵,如“赐男姓盘名启龙,封助国公,食邑五千户,升州刺史”等。王瑶子孙接受中央王朝的敕封,领受助国公、大将军等一系列官爵,享受蠲免赋税等其他待遇条款,表明王瑶子孙认可其自身为统一王朝国家的重要成员。同时,在文书中规定,王瑶子孙应“本分为人,毋得惹祸生非,各守王法,如有不遵者,罪不轻恕,准令施行”。这表明王瑶子孙遵守王朝国家的法度,承担自己身为王朝国家成员应尽的义务。享受王朝国家给予的权益,并承担身为王朝国家“国民”的义务。这反映出盘瓠后裔族群围绕汉民族形成了具有强大凝聚力的政治实体和文化实体,也是古代族群共同体不断强化凝聚力与向心力,由“自在”逐步走向“自觉”的重要体现。

此类作为“大众文学”的盘瓠神话中,情节的极大丰富有着多重作用。一部分情节是为盘瓠“非犬化”叙事服务,与盘瓠形象的改变共同组成对抗原有族群尊卑秩序的隐喻,尝试建立平等的族群关系秩序。另一部分情节旨在重构族群自我的历史叙事,通过集体历史记忆的重铸,一方面淡化应劭盘瓠神话底本中内蕴的族群有别观念,强化族群共同体内诸族群交流、交往、交融的族群关系史书写,为平等族群秩序的建立培育思想根基;另一方面塑造族群的自我认同,强调其对以王朝国家为载体的族群共同体的认同与维护。

四、结 语

祖先叙事是通过现实状态下对历史的回溯,将祖先的历史叙事投射到现实,完成对个人或群体的身份、血缘等社会关系的塑造。应劭笔下的盘瓠神话是以盘瓠为祖先叙事符号、以武陵人群体为叙事对象而书写的“精英文学”,这一他者性叙事文本的创作目的在于表达作者应劭多维而复杂的族群观念和族群秩序。盘瓠神话的承袭,表面上是文本的传抄,实际上是族群观念和族群秩序的沿袭。因应劭之后历代封建王朝的社会制度、意识形态与东汉一脉相承,应劭之后历代中央王朝知识精英大量传抄应劭所撰的盘瓠神话,其主要目的在于承袭应劭在盘瓠神话中表达的族群观念和族群秩序。而盘瓠后裔群体中广为流传的形式多样、情节丰富的盘瓠神话,是以应劭所撰“精英文学”盘瓠神话为底本而重构的“大众文学”。此类盘瓠神话重新书写了盘瓠后裔群体自我的祖先记忆和集体记忆。其作用有二:一者,通过改变盘瓠形象对祖先盘瓠进行“非犬化”叙事,以此重塑群体的祖先记忆,继而打破对祖先形象的刻板印象,塑造族群新的祖源出身,从祖源叙事构筑平等的族群关系秩序。二者,通过大量重新拟构的情节谱写新的族群历史叙事,重构族群的集体记忆,以此突出族群共同体内诸族群交流、交往、交融的特质,淡化族群有别的观念,强化对以王朝国家为外在形式的族群共同体的认同。诚然,这种“非犬化“叙事只是基于古代盘瓠神话中的一类——有关盘瓠的“大众文学”的探讨,并非是要完全否定盘瓠为犬的形象。而近现代盘瓠神话中盘瓠为犬的形象与故事,则又是其他的议题了。