中国森林城市建设现状、成效及趋势

2022-03-28李思瑶张馨以王馨悦朱震锋

李思瑶,张 创,张馨以,王馨悦,朱震锋

(东北林业大学 经济管理学院,哈尔滨 150040)

森林城市是指在城市管辖范围内形成以森林和树木为主体、山水林田湖草相融共生的生态系统,且各项指标达到标准要求的城市[1]。自2004年我国启动“国家森林城市”建设以来,国家林草部门及各级相关部门深刻围绕“让森林走进城市,让城市拥抱森林”的思想理念和发展方向,在全国范围内开始逐步深入推广和大范围组织实践森林城市建设。2016年1月26日,习近平总书记在中央财经领导小组第十二次会议上强调,要着力开展对森林城市的建设,搞好城市内、城市周边以及城市群绿化,将城市与城市间的生态空间扩大。这进一步将森林城市与我国城市群及城市一体化建设发展深度融合,为不断提升森林城市生态涵养、拓展森林城市生态效应溢出,进而扩大城市森林支撑下的生态空间辐射奠定基础。2019年,森林城市建设更是被首次写进《中华人民共和国森林法》,为国土绿化和生态保护提供了法制保障。国家森林城市建设是增加城市绿色GDP的有效途径,是贯彻生态文明的具体实践[2],是统筹城乡发展、提升城市竞争力的方式[3],是改善人居环境、建设美丽中国的重要举措。国家森林城市建设实践17年来,森林城市建设从数量到质量都取得的显著成效,为我国从城镇化到城市化转型升级以及丰富城市发展内涵等方面注入活力。此外,也通过多年实践,逐渐探索出让城市刷新生态颜值,提高生态经济产出的多元化绿色新道路。不过,森林城市建设作为一个将森林自然生态系统与城市经济社会系统进行有效融合,实现深度协同发展的复杂工程,在具体实践过程中也面临着一系列问题与挑战,并且森林城市建设也是一个持续推进、不断完善的动态过程,现阶段我国的建设实践距离建成广覆盖、高质量的森林城市还有很长的路要走。

在我国系统开展国家森林城市建设的同时,学界也围绕森林城市从多个角度立体开展了一系列广泛而深入的理论探索和实践研究,既是对具体建设实践的经验总结,又对持续展开的实践创新提供理论指导。叶智等(2017)建议以供给侧改革思维推动森林城市供需错位,立足智慧城市战略思维有效提升森林城市水平;吴厚建等(2017)对多年来森林城市建设实践中存在的问题进行了系统总结和归纳,并提出具有针对性的解决办法[4];刘宏明(2018)对森林城市创建前、中、后三个重要阶段的具体实践工作和任务进行系统梳理和归纳,有效识别森林城市建设的核心工作与创新环节[5];周岩(2020)则从空间尺度、生态系统和建设模式等方面总体归纳了我国森林城市群建设的基本现状和特征,并结合国际经验对森林城市群建设提出启发建议[6]。在已有研究的基础上,本文结合“十四五”时期国家关于城市一体化及都市圈等发展问题研究热点,对森林城市建设取得的新进展和呈现的新特征、取得的新成效、未来发展新趋势等展开深入分析,为新时期国家森林城市实践创新提供启发和参考。

1 中国森林城市建设基本现状

1.1 森林城市建设进展

中国森林城市建设自2004年以来持续推进,截至2019年底,全国经获批准国家森林城市194个,除了上海、海南、西藏、甘肃等4个省(市、区)外,在广泛分布于全国27个省(市、区)。其中,超过20个省(市、区)积极开展省级森林城市建设活动,11个省(市、区)积极开展森林城市群建设,形成多覆盖、跨区域的建设体系。据《2020年中国国土绿化状况公报》显示,2020年全国已有441个城市组织实施了国家森林城市的创建行动,共涉及27个省(市、区)。我国预计将建成包含京津冀、长三角、珠三角、长株潭、中原、关中—天水等在内的6个国家级森林城市群,其中,我国首个国家森林城市群——珠三角国家森林城市群已于2021年4月13日正式通过验收。

1.2 森林城市分布特征

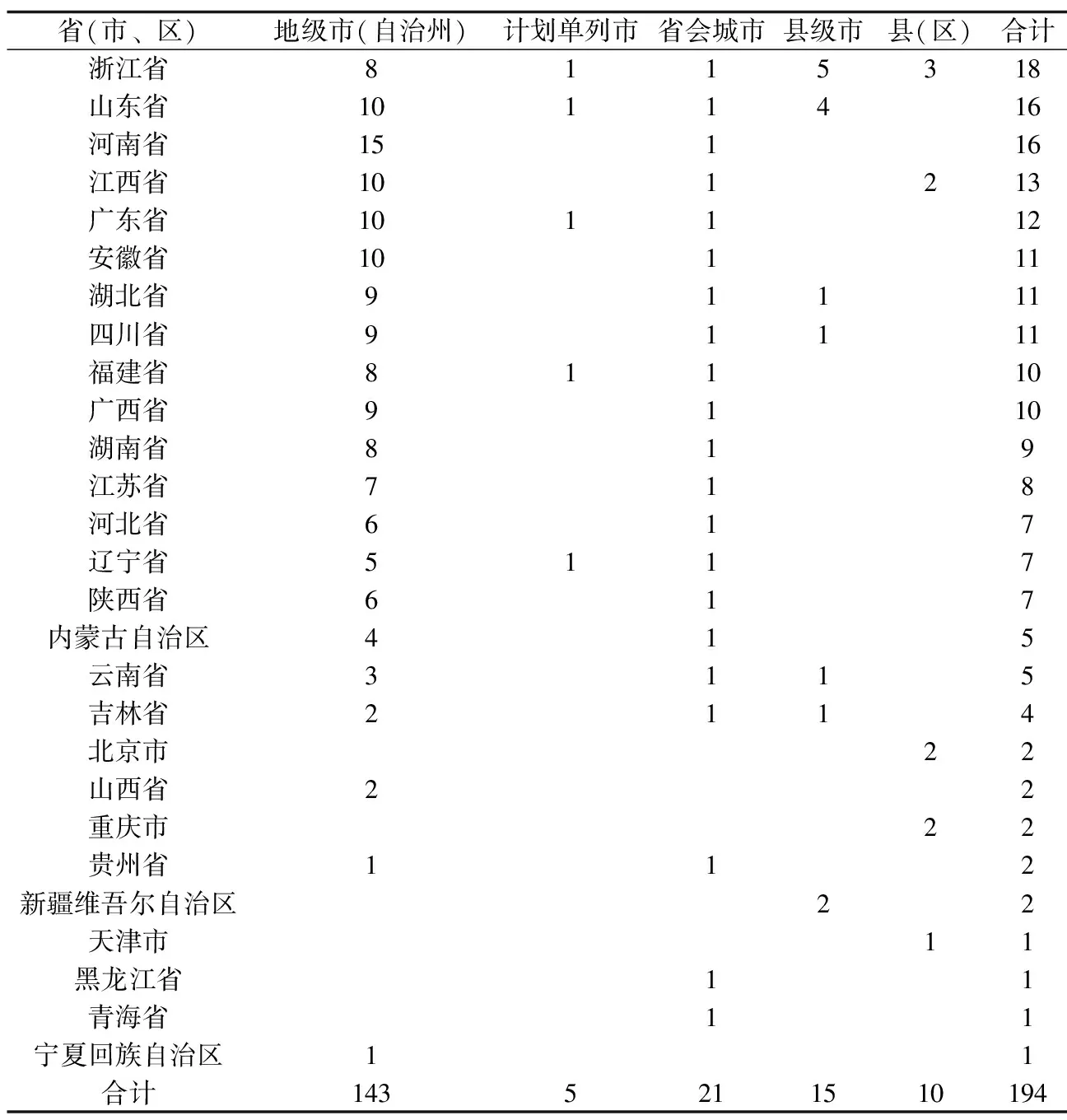

基于对2004年以来我国各地区森林城市建设情况的整理和汇总,表1系统展示了森林城市建设的基本情况。具体而言,首先,从省(市、区)域层面的分布情况来看,我国的国家森林城市主要分布在浙江、山东、河南、江西、广东、安徽、湖北、四川、福建、广西等10个省(区)。上述10个省(区)的国家森林城市数量之和为128个,占总数的65.98%。其次,从分布地区的行政级别上来看,我国的国家森林城市所分布地区涉及计划单列城市、省会城市、地级市(自治州)、县级市和县(区)五个级别。其中,地级市已建成国家森林城市最多,共有143个,占森林城市总数的73.71%;省会城市21个,占森林城市总数的10.82%;县级市15个,占森林城市总数的7.73%;县(区)10个,占森林城市总数的5.15%;计划单列市层面已建成森林城市数量最少,仅有5个,占森林城市总数的2.58%。总体来看,地级市建设森林城市是我国森林城市建设的主要力量。再次,从地理分区上看,我国已建成的国家森林城市主要分布在华东地区,这里共分布着76个国家森林城市,而西北地区分布最少,仅为11个。最后,按照经济发展水平的地理空间梯度来看,我国的国家森林城市由于受气候变化、经济发展水平、城镇化程度等各类因素的综合影响,总体上呈现出东多西少,南多北少的分布特征,尤其是在生态脆弱、经济欠发达的西部、北部地区表现明显,限于土地沙漠化和退化严重、气候条件不佳等对当地森林生态系统影响较大,对城市森林建设形成严峻挑战。

2 中国森林城市建设的总体成效

基于表1中我国森林城市建设在空间分布及建设规模等方面的积极表现,总体上为我国加快城镇化发展进程中助推城市内涵式发展与提高城市建设质量等方面发挥了促进作用。结合我国城市发展与森林生态系统建设等方面的基本进展与特征,从三个方面归纳了近年来我国森林城市建设取得的总体成效,分别是:其一,改善城市生态涵养与环境承载;其二,为城市化地区践行“双碳”目标做出贡献;其三,提高城市生态福祉溢出。

表1 中国国家森林城市建设情况汇总表

2.1 改善城市生态涵养与环境承载

森林城市建设的首要工作是持续推进城市化地区的森林生态系统建设,主要涉及营林和森林资源保护与利用规划等内容。鉴于我国森林资源丰富地区长期的资源过度开采以及由此引发的生态环境问题,尤其是城市化地区的工业化建设,使得当地的生态涵养能力及环境承载能力受到较大影响,部分地区甚至临近或超过生态阈值。城市化地区人口持续流入、工业生产集中、经济要素聚集,城市中人类发展与环境保护之间的矛盾突出。森林生态系统能够涵养水源[7]、防风固沙[8]、缓解城市热岛效应[9]、提高城市及地区对不同气候的适应能力[10],对城市化地区改善生态涵养能力和缓解城市扩张、社会经济发展带来的环境压力具有重要作用。我国近年来的森林城市建设通过稳步增加森林资源面积,改善地区森林质量,有效提升了城市化地区的森林生态系统服务功能,为城市经济社会活动提供重要承载。

具体而言,第一,各地的森林城市以森林增长为核心的生态工程地实施以及拆迁还绿、留白增绿、见缝插绿等措施的执行,使得我国森林城市的绿化覆盖面积从2004年的155.20万hm2提升到2019年的365.87万hm2,尤其是2015年以来,我国森林城市的年均新增造林面积达到1.333万hm2左右;第二,各地区森林城市创建实践持续扩大湖泊、湿地等绿色空间比重,恢复了优质水文和土壤条件,提高了空气质量、水源涵养能力和环境容量,保障了健康可持续的农林业生产,为城市居民提供稳定、安全、健康的食物及水源,使得城市的可持续发展能力得到显著增强;第三,各地区森林城市建设使得绿色植被覆盖率不断提高、促进了城市环境下的温室气体自然吸收,并降低城市发展对自然环境的负外部性影响,城市周边地区的生态环境也有所改善,以森林为核心的自然生态系统有效缓解了城市经济社会系统发展对自然资源环境形成的压力。

2.2 为城市化地区践行“双碳”目标做出贡献

随着我国城市化进程不断加快,城市加速扩张以及各类经济社会要素不断集聚,工业“三废”、汽车尾气等带来的二氧化碳、氮氧化物排放使得城市化地区在践行国家“双碳”目标上承受较大压力。而森林作为“天然的空气过滤器”,在城市固碳减排、改善空气质量等方面具有重要价值[11]。根据《中国环境统计年鉴》统计数据显示,2004年我国的森林蓄积为124.56亿m3,经过十多年的林业建设,截至2019年我国森林蓄积提升至175.60亿m3,尽管增加的51.04亿m3森林不完全来自于森林城市建设项目,但是各地区的森林城市在森林覆盖等方面的积极表现也充分肯定了森林城市建设通过森林增加实现固碳释氧的重要价值。例如,森林城市广州市的森林碳储量约为城市年均能源碳排放的22.51%,其通过碳固定年均能够抵消年均碳排放的2.27%[12];长沙市作为我国第三个荣获“国家森林城市”称号的城市,森林对城市固碳释氧方面的经济价值经测算达到约37.73亿元[13]。

2.3 提高城市生态福祉溢出

良好的生态环境是最具有可持续性、最普惠、最公平的民生福祉[14]。森林依托其多样化的生态系统服务功能,同样能够为城市地区提供丰富的生态福祉,从这个角度来看,森林城市也是切实为居民谋利益、提升城市化地区居民生态福祉的一项民生工程。森林城市建设除了能够改善城市生态涵养与环境承载,以及为城市化地区践行“双碳”目标做出贡献之外,还能够借助森林生态效应积极为城市发展和进步提供社会保障功能,即以森林生态系统服务功能支撑下的生态福祉供给。具体包括:为城市居民提供清新的空气、良好的自然环境、丰富的生态体验活动与自然教育模式、健康疗养与休憩环境等各类有形、无形的生态产品。

结合具体案例来看,北京市作为国际型大都市,亟需用生态手段解决“大城市病”问题,通过森林城市建设加速实现生态蓝图,改善城市居住舒适度;沿海经济发达城市深圳全市有绿公园已达 1 000 处以上,实现“推窗见绿,出门见园”;广州市通过实施森林质量精准提升、绿色生态水网、智慧绿化、森林生态文化等重点建设工程,让市民充分享受城在林中的幸福感;福建省作为我国森林覆盖率最高的省份,通过“百园千道”工程,改造森林公园,建设森林步道;通过“百区千带”工程,保护珍贵树种,保护生物多样性,上述一系列森林建设使得其省会福州市的森林城市建设指标显著优于其他森林城市。此外,我国一些传统的资源型城市以及老工业城市,例如山东枣庄、辽宁本溪、广西柳州、江西新余等通过森林城市建设,提升城市绿色基调,发展森林康养等绿色产业,生态产品供给能力明显提升。综合来看,森林城市建设背景下,清新的空气、干净的水源等保障了居民身体健康;健康的食物、宜居的环境等改善了居民心理状态,增强了广大城市居民的生活舒适感、获得感及幸福感,同时也有效提升了城市自身的竞争力。

3 中国森林城市建设的发展趋势

3.1 森林城市建设范围持续拓展

2004年以来我国森林城市建设发展迅速,且取得了积极成效,森林城市建设质量不断提升。伴随我国城市化进程加速与城市一体化发展的总体趋势,以经济带、城市群、都市圈等为特征的更大范围的区域型经济体在规划设计中,更加关注经济发展与自然生态系统之间的协调关系及未来的耦合协同发展思路。单纯追求经济效益的发展模式早已退出历史舞台,而如何将自然生态系统服务功能及生态产品供给能力等融入区域经济可持续发展的大系统,建立多系统之间协调发展路径,这是未来森林城市进一步拓展建设范围及提升建设内涵、助推区域经济可持续发展领域的一个重要趋势。另外,在此背景下,一方面森林城市建设主体也将从以林业部门为主转变为林草部门和水利、交通、城建等多个部门以及城市居民集中力量共同建设;另一方面,国家级的森林城市群建设也会广泛深入推进,适应国家区域经济发展需要,并从根本上改善城乡生态面貌、提升居民生态福祉。

3.2 森林城市建设内容持续深化

随着森林城市在我国城市化建设及区域经济发展等方面的作用和影响日益显著,森林城市建设内容未来也不再仅仅局限在森林资源经营保护等重点领域,而会持续在生态、经济、社会等多个系统层面展开建设布局和实践。

第一,在生态建设层面。森林城市建设将更加关注森林生态系统的服务功能得到充分发挥,生态资产价值更显著提升,森林城市居民的生活环境明显改善。生态保护、生态建设、生态治理三个方面齐头并进,从根本上改善生态环境,实现生态服务提供的均等化,全民共享森立城市建设带来的各项生态福利。

第二,在经济发展层面。森林城市建设将持续拓展城区生态游憩空间,构建区域互联互通的休闲绿道网络,有效缩短居民与大自然之间的距离。同时,森林采摘园、森林康养、森林风情小镇等惠民生态产业的广泛开展,也将促进城市的生态业态产业发展,以此增加城市经济效益产出,丰富城市经济产业结构。

第三,在文化建设层面。森林城市建设将更加关注城市生态文化建设和宣传。森林城市将通过线下线上相结合的新方式积极开展森林生态文化宣传工作,同时也为森林城市建设营造良好的社会文化环境。具体地,线下对森林公园、湿地公园等自然游憩地因地制宜的开展生态文化宣传教育,让居民更好的了解自然、走进自然、感受自然,增强环保意识;线上利用网络媒体宣传生态知识,传播生态文明理念。

3.3 森林城市建设方向更加具体

2013年提出美丽中国建设后,我国森林城市建设也进入了快速发展阶段,但实际建设中还在规划建设、建设结构理,监督体系等方面存在一系列不足和问题[15]。未来森林城市建设要进一步明确方向和细化内容[16]。具体而言,首先,坚持以人民为中心,重点着眼于居民的生活需求,立足当下城市绿化建设既有基础,逐渐形成森林资源及森林生态系统更科学、更合理、更贴切地融入城市规划建设与发展体系。其次,积极完善森林城市建设的配套监管机制。加强森林城市后续规划、建设、管理等工作内容,在建设森林城市过程中不断寻找自身短板和不足,精准提高森林城市发展质量。再次,用科技提升生态品质。信息技术正在不断发展,并逐渐成熟并运用到实际生产生活中。有效推进传感技术等对城市森林覆盖率、城市建成区绿化覆盖率等指标数据的实时监测;依托大数据挖掘分析技术为森林城市资源数据动态监测分析及城市森林信息化管理等支持。最后,重视文化宣传。建设体验式生态宣传基地,开展科普教育活动,加强舆论引导,加强公众生态文明意识。

4 研究结论与展望

4.1 研究结论

通过对我国2004年以来森林城市建设的进展、现状、成效及趋势等进行系统整理和描绘分析,总体上认为我国森林城市建设在数量、质量等方面均取得积极进展,并且在改善城市生态涵养与环境承载、为城市化地区践行“双碳”目标以及提高城市生态福祉溢出等方面成效日益显著。未来伴随我国城市化进程加速及城市一体化发展进入更高阶段,森林城市以及森林城市群建设将会进一步成为城市建设和城市经济社会发展不可或缺的一项必要内容,以此支撑城市化地区可持续发展。

4.2 展望

城市森林已成为衡量城市品质的重要指标、保障居民健康的重要源泉和传承城市文化的重要载体。在建设森林城市的过程中,要多开展生态宣传教育,提高公众绿色生活的意识,让环保理念深入人心,让种绿、护绿、爱绿成为习惯,同时要因地制宜的建设森林城市,多途径、多方式创造广覆盖、高标准、有特色的森林城市,打造城市绿色名片。未来,林城相融、蓝绿交织的画面将更广泛的出现,让城市真正融入大自然,让百姓望得见山水、记得住乡愁;未来,要继续加快城乡绿化步伐,绿化为民、绿化惠民提高人民的幸福感、获得感、责任感。相信未来,推窗见绿,出门建林的便利生活会成为我们繁忙生活的放松和缓冲。