农业社会化服务促进农业生产效率的内在逻辑分析

2022-03-28李慧琴窦学诚孙文文

李慧琴, 窦学诚,2, 孙文文

(1.甘肃农业大学 财经学院, 兰州 730070,2.甘肃省区域农业与产业组织研究中心,兰州 730070)

近年来,农业社会化服务工作受到越来越多的重视,党中央和国务院多次强调其对于助力乡村振兴战略实施、发展服务型规模经营与改变传统农业发展方式的重要意义。农业社会化服务是在农业发展进入更高质量阶段,农业生产力得到进一步解放后,一三产业相互融合的产物,能够为农业生产全产业链各个环节提供高效的服务,在解决我国农业劳动力转移、老龄化、兼业化等问题和促进农业生产效率上发挥着重要作用。

1 分工与社会化服务、农业生产效率

1.1 专业化分工理论

社会分工的思想最早出现在《理想国》一书中,柏拉图认为国家是社会分工的产物。亚当·斯密是工场手工业时期分工理论的集大成者,在其出版的《国富论》中首先明确提出劳动分工的观点,他认为分工的动因是人类在利益引导下的交换倾向本性,分工产生的基本原理是由于行业内部成本的绝对优势与分工后能够带来的绝对利益。马克思对分工理论的贡献主要在以下两点:一是把资本主义发展划分为递进的工场手工业一阶段和机器大工业二阶段,并对分工的形态进行了划分。二是对工场内部分工过程中的劳动分工和简单协作做了区分,并将协作的概念包括到分工之中[1],提出了分工—协作—生产效率—劳动生产互动机制,将生产力、生产方式和生产关系乃至于上层建筑融为一体[2]。分工导致交易成本的产生,交易效率又会促进分工水平的提升,分工水平提升进一步反作用于交易效率,即经济社会中生产的两个方面都可以用分工经济解决。

分工理论为农业社会化服务的成立提供了动因理论支撑,后者的产生是在农业生产的基础上内部专业化分工进行生产效率提升,通过农业个体知识的积累、技术和制度创新等方式,让一部分农户摒弃原有自给自足的生产方式参与到社会生产,从而可以支付更高的交易费用,改变原始生产状态。

1.2 农业社会化服务

对于农业社会化服务的重视程度在近几年才得以提升,目前学术界对其定义仍有争议,多数学者认为农业社会化服务是指国家专业经济部门、农民组织化经济主体以及社会工商业其他盈利主体为农林牧渔业的发展所提供的服务。农业社会化服务具备服务内容和服务主体多样化的特点,在服务内容上,主要涵盖了农业生产的物资供应、机械化、技术研发推广、信息交流、金融保险等服务,服务主体主要包括了政府涉农部分、农业社会化服务企业、组织化的农民专业合作社、农业市场和农业大户,以及提供农业金融保险服务的金融机构等。

国内权威专家学者也对农业社会化服务进行了含义界定。孔祥智(2009)认为是为农业生产的产业链环节的各类环节和个人提供的服务[4]。韩坚(2006)、姜长云(2020),认为农业社会化服务是面向农业产业链提供服务,并与农业农村服务业结合起来能够激发乡村多种功能价值和丰富农业农村发展的农业生产性服务[5-6]。

1.3 农业生产效率

农业生产效率是指所有农产品价值与农业生产要素投入量之比,是衡量农业科学进步和规模效率对经济增长贡献程度的重要指标。农业生产效率提高一般是要通过改善市场机制和提高要素的配置效率来实施。自改革开放以来我国农业生产要素得到了一定的提升,但已经无法实现单纯依靠要素投入来促进农业可持续增长,必须通过提高农业全要素生产率推进农业现代化,平衡国民经济的发展。从20世纪50年代我国才正式开始系统地对各个行业生产力进行研究探讨,但由于国外信息封锁及自身的认识度不高,很多研究局限于偏要素生产率,经过不断发展和深入研究,逐步意识到科技进步对于生产效率提高的作用。

2 农业分工与农业社会化服务的关系

分工被更多地放在工业领域研究,马克思在《资本论》中提出手工业内部的分工,论证了大工业时代到来是由手工业分工为开端的,古典经济学梳理整个工业革命的过程提出分工理论[7]。

关于农业上的分工,要么不被提及,要么持以否定态度,例如亚当斯密特别提到农业中分工专业化发挥作用的局限性。这是斯密在传统农业时代提出的,受到低效率农业限制。当今农业阶段和农业目标已发生很大的变化,农业不再低效率,要想让农业得到进一步发展农业上的分工和专业化水平提高就要放在一定高度。

随着时代和经济的发展,对农业生产力水平的要求也发生了改变,同时农业社会化、专业化程度受到生产力水平要求的提高也在逐渐加强,于是许多传统农业生产中的环节和劳动分离独立出来,形成了由新的组织、行业或部门纵横交错构成广泛的农业社会化服务网络,替代或者指导农业生产,支持着我国农业农村经济的发展。农业分工一旦开始,农户就会在追求规模化种植和农业服务外包的寻找动态平衡,农业社会化服务的长期存在,开启了我国农业内部的细化分工进程。

3 分工推进农业社会化服务的演进历程

对不同分工程度的农业生产进行系统模拟,通过大量研究文献后,发现农业社会化服务是对农业生产劳动部分环节的外包,笔者借鉴工业中的分工对产业链延伸、生产效率提高的演化和数学建模,在农业社会化服务和分工关系论证前提下,创新性地构建了农业生产的分工演化系统模拟和数学模型,用以强化论证农业社会化服务能提高农业生产效率这一理论。

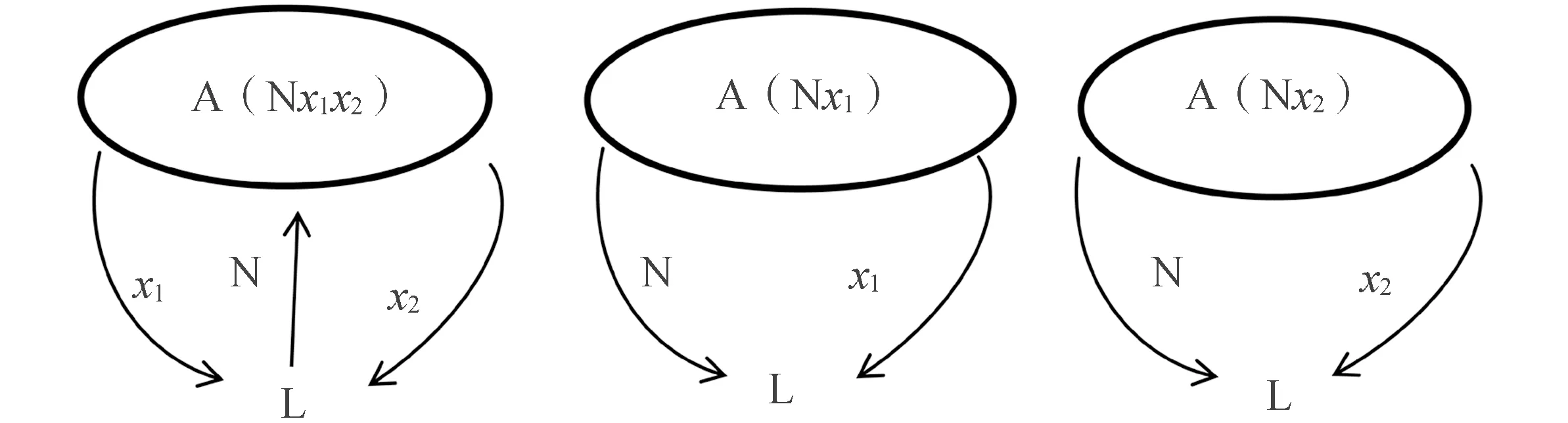

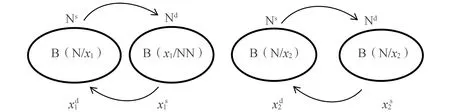

借鉴研究工业体系中的对于动态分工的系统模拟,建立一个连续性的M农业社会,M中有若干个相同的“消费者—农户”结构。将农业生产过程简化分为x1、x2,表示农户自给自足的劳作,x1s、x2s表示附以商品特性通过农业服务进行购买,x1d、x2d表示市场上农业服务的供给。该系统的生产目标是最终农产品N,一个N需要1单位劳动力L和x1或x2或x1x2组合,Ns、Nd表示农产品的需求与供给。

A结构—农户自给自足模式(见图1):

图1 A结构—农户自给自足模式

此时没有形成分工,即x1s、x2s、x1d、x2d都等于零,是完全自给自足的模式,没有农业服务的买与卖,没有形成产业链条,农业服务劳动效率为零。自然经济中人们以家庭或部落为单位自己劳作和分配资源,没有交易和市场,是人类最初理想的生活状态,但终会随着人们明白交易的好处而改变。

B结构—初步分工模式(分工出现,农业劳动兼业混合形态),如图2所示:

图2 B结构—农业初步分工模式

此时农业生产出现初步分工,开始专业化劳动。部门开始分化,有专业从事农业劳动的人,生产出的农产品一部分自己消费,一部分拿到市场进行交易。逐渐出现提供农业服务的人们,即x1s、x2s、x1d、x2d>0,他们可能是一部分自给自足的农民随着生产经验的熟练和生产技术的提高,所需的劳动时间小于社会平均水平,依靠剩余精力劳动,并换取一定报酬;也可能是土地资产被剥夺,被迫的为其他农户提供农业服务以换取生存资源。虽然此时的分工十分原始,但已经有了单产业链条。

H结构—成熟分工模式(出现专业化的农业服务提供者),如图3所示:

图3 H结构—农业成熟分工模式

此时系统达到成熟的分工状态,形成了两条产业链条,各部门分化并从事更专业化的农业劳动。该阶段有农业劳动者,有服务提供者,同时和工业部门也有了更加深入的交易行为,农业为工业提供食物和原材料,工业为农业提供农业机械等工业产品。

三层结构的递进随着分工程度的不断深化,产业链和产业价值链也在不断延伸,M系统内部也会不断产生新的科技进步。分工给农业生产方式带来了改变,增添了农业服务业后必然给农业其他部门也带来改变,原有的农业生产结构将会被重新塑造,需要更多的新的科技来支撑改变。

4 分工与农业生产效率提升的关系

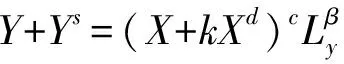

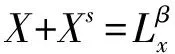

借鉴新型古典经济派的专业化经济分析方法,建立数学模型:

X表示农民没有购买农业服务而自己进行劳动的自给量(因可以通过购买农业社会化服务,所以视这些劳动为可交易的产品),Y表示最终农产品的自给量,Xs、Xd分别表示农业服务的供给量和需求量,Ys、Yd分别表示用于交易的农产品的供给量和需求量,Lx表示生产X所需劳动时间,Ly表示生产Y所需劳动时间,由于工作时间限制Lx+Ly=1,k表示农业服务的交易效率,c、β表示生产条件参数。

因此,农业生产函数:

(1)

(2)

时间约束函数:

Lx+Ly=1

(3)

Y,Ys,X,Xd,Lx,Ly≥0

(4)

所以,生产Y的全要素投入为:

(5)

由式(1)(4)得Y的全要素生产效率为:

(6)

由于存在专业化经济,所以:

(7)

对式(5)求一阶导数,得:

(8)

可得TFP(全要素生产效率)与农业服务数量的导数大于零,呈现正向关系,证明了专业化经济的存在。

进一步的,假定两个农民生产两种不同的农产品,则:

农业生产函数:

(9)

(10)

时间约束函数:

L1x+L1y=1,L2x+L2y=1

(11)

其中1、2分别是两个农民,x和y表示生产的两种农产品的产量。lx和ly分别表示生产x和y时的专业化水平。专业化经济为α,且α>1。

对式(9)(10)求一阶导数和二阶导数,得:

(12)

(13)

(14)

(15)

由结果可以得出,x和y两种产品的生产效率与专业化水平之间呈现正向关系。

再将式(11)代入式(9)(10)可以得出农业服务产品和最终农产品之间的转换函数:

(16)

求导,得:

(17)

(18)

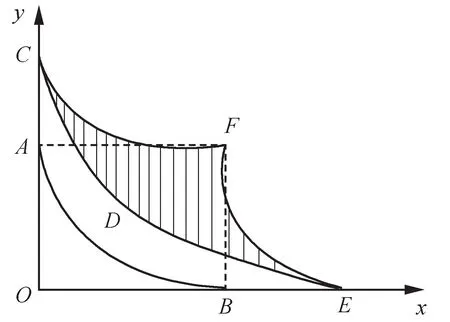

根据一阶导数小于零,二阶导数大于零的结果,可以画出一条向下倾斜且凸的转换曲线。

图4 不同程度分工的转换曲线

曲线AB表示A结构—农户自给自足模式下的转换曲线,曲线CDE表示B结构—初步分工模式下的转换曲线,曲线CFE表示H结构—成熟分工模式下的转换曲线,阴影部分就是专业化经济带来的效率增益。

总之,上述分析可以得出随分工程度的深化,劳动专业化水平的提高,农业劳动生产率也会提高。分工与农业生产率之间呈现正向关系。分工、农业社会化服务与农业现代化(高效率)之间的关系密不可分。分工是农业社会化服务出现的基础,后者是农业分工后才有的产物,有分工才有农业社会化服务;农业社会化服务的发展进一步带动了农业内部继续细化分工,提高农业劳动者的专业化程度;从而达到农业现代化的目标。

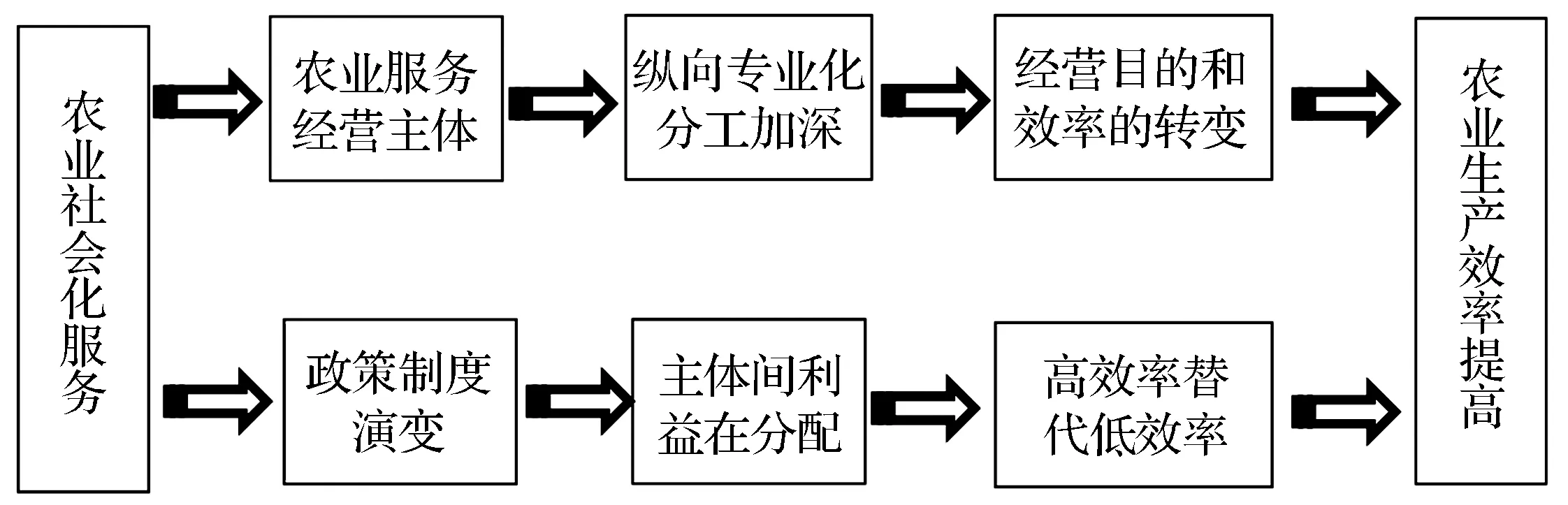

5 农业社会化服务对农业生产效率的作用机理

5.1 农业经营主体与农业服务主体的纵向分工

我国农业劳动力转移、老龄化、兼业化等问题日益突出,每年劳动力转移数超过乡村人口三分之一,青壮年流失比例很高。这些现象严重阻碍了农业的发展,未来农业发展将面临谁来种地的巨大考验,所以“种好地”和“养好畜”就迫切需要发展农业社会化服务。农业社会化服务是农户从传统农业生产中的环节和劳动分离独立出来,加入到新的组织、行业或部门纵横交错构成广泛的农业社会化服务网络,替代或者指导农业生产。以机械服务主体为例,是原有农户因为自身资源和能力的限制,随着劳动力和农机使用价格不断提高,为追求最小成本,需求推动农机服务从原有经营主体中独立并发展。继而农机服务的主体在服务质量和利益的推动下进一步合理配置生产要素,提供高效生产方案,提升农业生产效率,印证了上文推导出的农业专业化分工协作与农业生产效率的正相关性。

5.2 政策制度变迁实现利益的再次分配

图5 农业社会化服务对农业生产效率的影响机理

与完全竞争市场相比,现实中的不完全市场存在信息反馈不及时,交易成本高的低效率生产,市场中的各主体之间因利益追逐无法达到最优制度。这种低效率制度是现实生产的常态,但也同时让政策制度在调节主体间利益分配不均衡的情况中发挥更大的作用,即通过政策干预主体间利益分配,并让市场中的低效率生产能够逐渐被更高效的替换。政府通过政策发布的形式介入到农业社会化服务主体与农户之间,可以很好地调整不完全市场存在的利益不均衡状态。因此,从制度变迁角度来说,农业社会化服务能够提高农户的生产效率。

6 结论与讨论

6.1 结论

通过数学建模,分析得出随分工程度的深化,劳动专业化水平的提高,农业劳动生产率也会提高的结论。分工与农业全要素生产率之间呈现正向关系,说明农业内部的分工和劳动者专业化的过程是社会追求高效益、高附加值的自然选择,成熟的分工结构(H)可以带来更高效率农业生产。

6.2 讨论

6.2.1 加快建立体系完善的现代农业服务体系

要建立模式、功能、体系完善的农业生产全方位渗透式的现代农业服务体系, 让农业分工更加深化,让农业生产更加专业化。建立农业社会化服务从业人员的持证上岗制度、定期培训制度、检测溯源制度。对服务行为进行公开测评,评价结果及时对外公布以作为农业生产经营主体选择服务组织、服务内容和政府部门考察服务组织的重要依据。

6.2.2 加强主体间深度合作与创新

加快培育农业社会化服务新型经营主体,构建全方位的服务组织网络。加大各服务主体之间全方位、深层次技术合作,开展技术依托模式探索,为今后农业社会化服务发展提供可推广的模式,为现代农业发展提供体制机制保障。

6.2.3 积极拓展农业社会化服务新路径

一是农资机构拓展型(农资+),即以农资销售对象为基础,拓展服务领域,巩固老用户,拓展新业务;二是科技机构拓展型(技术+),即科研院所或公司以自己拥有的技术、品种等优势为依托,给农业生产者提供技术解决方案,并在此基础上拓展服务领域;三是专业服务机构拓展型(服务+),即对原有服务领域和内容进行拓展;四是互联网平台型(互联网+),即以互联网平台整合资源并开展服务。