散杂居民族传统民居形成演化机制研究

——以云南省通海县兴蒙乡为例

2022-03-25施润

施 润

云南散杂居民族①传统民居作为地域文化的外在显性载体,其生成和发展与所处的自然环境和人文背景息息相关,在历史进程中逐渐形成复杂交融的特征,在地理空间上显现出明显的空间分异[1]。云南民族众多,其大杂居、小聚居分布孕育了极富特点的传统民居[2]。形式多样的云南传统民居是地区建筑学关注的重点[3]。相关学者在地区性、民族性以及文化走廊方面展开了广泛、深入的研究[4-7]。

然而,散杂居民族传统民居现象不只是对象性的客观自然[8],其形成与演化的原因是表象背后结构变化的深层意义,是文化生态学需要探讨的问题[9]。论文以居住在滇中玉溪市通海县兴蒙乡②自元代南下迁徙到云南的蒙古族及其周边散杂居民族传统民居为研究分析对象,深入探讨云南散杂居民族迁徙、分化、演变、融合的重要文化特征和流动特性。以兴蒙乡交流交融互嵌的动态历史变迁线路作为串联,梳理出能够体现自然与社会特征的,反映云南民族大杂居、小聚居、交错分布、立体分布特性的3个基础民居原型。以此,对这一复杂文化生态条件下的传统民居特征进行阐述。

以兴蒙乡开展多民族传统民居的系统调查与研究,有样本解读意义;有益于完善和发展云南散杂居民族传统民居理论;对于总结我国多民族交往交流交融的基本规律有参考价值。

1 复杂多元的地区生态特性

1.1 历史变迁的流动性

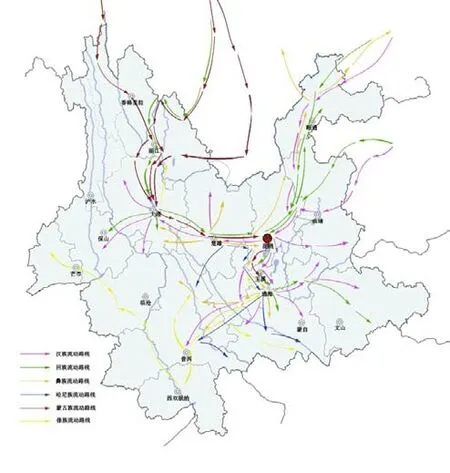

云南是人类的发源地之一。自有历史记录以来,这块土地上就已呈现出多民族迁徙与共居的格局(图1)。据史料记载,公元前后,云南民族的分布格局是:南部地区淮越杂处,北部地区氐羌占据。淮越与羌,北上南下交汇于滇池、洱海一线。越人居坝区,淮人多居坝区边沿,氐羌分布于山区。处于滇池以南的通海一带正处于淮越杂处的状态,其中彝族、哈尼族、傣族等是最早迁入并定居的。

图1 民族流动路线图

兴蒙乡主体民族蒙古族进入云南地区已有七百余年历史。据《元史》记载,1253年(元宪宗三年)忽必烈率蒙古大军兵分三路出征大理国,并于同年底结束了大理国的统治。忽必烈还师后,留大将兀良合台率兵镇守云南,1256年设立阿僰万户府,府治设于通海。1283年(元朝时期)在曲陀关设立元江宣慰司都元帅府,派阿喇贴木耳率领蒙古军镇守曲陀关,并在曲陀关分为多个蒙古军哨卫驻扎,布防于沿线各个村镇。随着蒙古族在云南统治的确立,曲陀关一带逐渐成为云南蒙古族聚居区。1381年(明洪武十三年)朱元璋帅30余万明军南下征云南。元朝在云南的统治结束后,驻军蒙古族由原先的统治民族变为被统治民族,无法回到蒙古草原而解甲归田留在云南。

经过元朝、明朝的政权变更,汉族以军屯、民屯、商屯等形式大规模流入云南各地。统治云南的南诏、大理政权的彝族和白族被进一步融合。军屯对云南聚落形态的影响极其深远,直到今天,云南各地与当时军屯有关的村落还随处可见,有一大批以卫、所、堡、营、屯、旗、官等为通名的地名。除军屯外还积极发展民屯,从中原大量移民以补充兵员,屯田于本地以巩固政权。商屯,募盐粮以开边。大批建筑,造纸等工匠,商人以及充军者在通海落籍。商业的发展进一步促进了云南与中原的经济、技术交流。

几次大规模的移民,既促进了社会经济的发展和繁荣,也造就了文化多样性特质。研究兴蒙乡散杂居民居建筑必须充分考虑历史文化生态的流动性。

1.2 民族构成的多样性

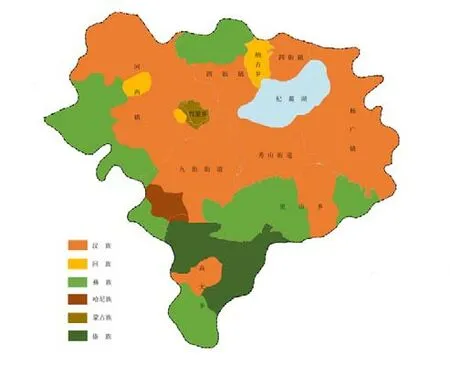

兴蒙乡及其周边地区居住着蒙古族、汉族、彝族、回族、傣族、哈尼族、白族、瑶族、拉祜族等众多民族(图2)。

图2 民族人口构成图

作为南诏国的统治者,彝族曾经是当地的主体民族,有“坝子里海子畔,夷人的家园”后逐步迁到坝子边缘和山上。哈尼族是从氐羌南迁中分化出来的古老民族,被称作“斡泥”分布于山地,有“斡泥蛮,巢居山林,极险”说。傣族古称“白夷”属百越系民族,古居滇南逐步北上至滇中,居坝区边缘。回族在元朝、明朝两次大规模迁入滇中,与汉族一样居住在坝子中央(图3)。

图3 民族人口分布图

传统民族民居建筑是在悠久的历史发展过程中创造并传承下来的。地理环境的多样化与人文环境的多元化使得民居分布错杂,既不完全随自然地理分界,也不因民族分界,与其主要文化生态亦有差异。各民族典型民居建筑,在空间组合、院落营建、结构材料等多个方面呈现出多样化、差异化特征。除去地域空间分布上呈现出交融共存,还在民居形态上呈现出繁杂的样态(图4)。

图4 兴蒙乡远景

研究兴蒙乡的散杂居民居建筑必须充分考虑民族文化生态的复杂性。

2 散杂居民族传统民居的动态发展

纵观人类社会历史的漫漫长河,每一个民族自形成之日起,就伴随着自然与社会的变迁。在一定历史时期,每一个民族都有自己的活动范围、居住形式和分布特点[10]。滇中自古以来就是多民族频繁流动变化的地区。逐步形成典型的散杂居民族居住形式,散杂居民族传统民居也是在动态变化中发展。

针对兴蒙散杂居民族的流动性、复杂性,根据各民族民居在社会文化、地理气候、技术限定的演化和发展,梳理出3个基本原型:土掌房、滇中一颗印和云南汉式合院(图5)。

图5 3种原型示意图

2.1 满足基本居住功能的土掌房

云南的土掌房民居多分布于少雨的干热河谷地区。元谋大墩子新石器文化遗址(图6a)展示了人类由穴居演变中的地面木骨泥墙简陋住屋。是未掌握夯土上墙技术之前的土掌房原始模式。在此基础不断发展演化的土掌房是邛笼建筑体系。在密楞上铺柴草抹泥的平顶式夯土房屋是土掌房的基本构建。

图6 3种原型变化下的平面布局示意图

土掌房建造方便、就地取材、因地制宜能构造出符合山地农耕生活需要的室内外空间,满足居民基本日常生产生活要求。各民族的土掌房均保持了平面布置紧凑、保温隔热、结构合理、建造方便的共同特点,但其结构组织差异也很大。

彝族的土掌房一般为三开间长方体或正方体(图6b),结合坡地灵活处理为两层或三层平顶退台。房屋分前后两部分布置。前部是厢房,后部是正房,入口居中,前后地面有高差,空间主次分明。墙壁为夯土或土坯砌成,建筑外形平稳凝重,敦厚朴实,统一中有变化,与坡地环境融为一体。平面多为三间四耳或三间四耳倒八尺。

哈尼族的土掌房平面形式多为“一”字型、曲尺型(图6c),由四坡屋面的草顶与土掌屋基组合而成。草顶部分为正房二层,两坡或四坡,脊短坡陡,外形近似蘑菇,俗称蘑菇房。傣族的土掌房(图6d)与彝族土掌房类似,但平面布局更为简单、自由。

各民族的土掌房大致相同,但从经济、地形、气候等的差异上又有一些变化。在雨量稍大的地区产生了局部加建草顶或瓦顶的土掌房,随经济条件及地形要求,土掌房也不再遵循三间四耳布局,天井在不断扩大,建筑功能也愈加丰富。土掌房形式的民居建筑在形态和功能上具有极大的包容性,成为当时、当地人民以其生态适应性与居住功能需求为主要考虑的基本建筑形态。

2.2 改善提升居住条件的一颗印民居

随着历史的发展,民族的迁徙、流动,先进的生产、生活方式影响了当地各族人民,原基本居住功能要改善提升以满足经济发展的需求。彝族土掌房原型受先进文化修正而产生了一颗印民居。

一颗印形如方印的平面形态,适应山地环境。基地方正,中轴线布局,占地面积小。外形封闭、坚固,独院式的结构符合独家独户的生活习惯。典型的一颗印民居类型是“三间四耳倒八尺”:正房有三间,正房之前左右两侧各有两间耳房即为“四耳”,正房对面的倒座,进深通常为八尺故称“倒八尺”(图6e)。

一颗印民居有着成熟的定式,逐渐成为滇中民居主要代表建筑。经济、文化生活方式的不同,各民族的一颗印也产生了很多变体。兴蒙乡蒙古族的一颗印民居,平面构图方正,与昆明地区的一颗印格局大致相同。但在进深尺寸上相比更大,天井较小。形制与院落空间,沿袭了三间四耳倒八尺的建筑结构。一层正中为堂屋(客厅),两侧为卧室;二层正中设家堂,两侧为客房。耳房的一层为厨房,二层为小辈卧室。正房与耳房之间为天井,天井外则是倒八尺和大门,倒座多为平房,少数为楼房,但空间低矮,进深仅八尺,适合堆放农具及杂物。正房较高,耳房稍矮一些,房屋四周外墙不开窗,中间为天井,天井较小,是正房主要的采光来源(图6f)。

由于场地的限制和经济条件的差异,一颗印产生了一系列变化。一颗印压缩一侧耳房,形成三间两耳的半颗印,天井变得狭小、扁长。其形式与土掌房的外向形三开间有些相似(图6g)。有的一颗印合院向纵深方向延伸,沿山地地形纵向拓展,形成二进院形式[2](图6h)。

从彝族土掌房到滇中一颗印民居形制的演化,体现出当建筑基础条件得以满足时,居住需求也在不断提升。同时各民族间的技术交流,文化生态的相互碰撞,形成了民居特征的扩散与发展。

滇中民居在民族历史演化动态发展变化中综合各种民居优势逐步形成一颗印民居,因其适应性广泛的突出特点,逐步从不同民族建筑形式中剥离,成为各民族共享的建筑形式。一颗印合院是兴蒙乡民居中最基本,最简单的形式。

2.3 扩展丰富居住空间的云南汉式合院

汉式合院是源自中原而逐渐传播至云南的一种最普遍的民居形式,是对一颗印民居最重要的影响与传播,在滇中各民族聚散地区分布着很多非常有地方特色的合院式民居。

从独立的外向形布局,转变到院落式的内向形布局。从自由扩展的院落到沿中轴线布局形式。从简单的独院式逐步扩展到复杂的多院落式。丰富的空间组合及文化内涵可部分解释其历史源流、社会变迁经济发展的现象。

汉式合院的基本形式有一颗印及其各种变形,也有三间六耳下花厅(图6i)、四马推车等形式(图6j)。其周围的回族民居仍以三间四耳倒八尺的一颗印为多,也有三间两耳,前三后三中四耳等形式(图6k)。各民族的汉式合院在平面布局、架构组合形式、榫卯类型、装饰特征等方面均有不同[11]。

汉式合院民居最具汉民族文化的代表性,以其自身的先进性和广泛的适应性被兴蒙乡所处的滇中地区散杂居民族广泛采用。成为包容并蓄的优越载体,体现了兼容变通的文化智慧。主要居住民族有汉族、回族、蒙古族和彝族。

2.4 散杂居民族传统民居的衍生发展

散杂居民族传统民居在数百年时间内自然生长变化,循着复杂的衍生关系和演变逻辑或生长或消亡,只有相互的借用,没有绝对的先后[12]。形成一种随时间变迁的、连续的、流动的时空格局。

土掌房与一颗印二者具有源流关系也有非常明显的差异性。

土掌房,房间集中在一起呈横长方形布置,院子置于前部且无围墙;一颗印布置方式继承中原汉族传统的合院民居方式,各房间必围合出天井。土掌房是典型的山居,因此常结合地形形成前低后高的轮廓;一颗印民居建在平地,各房间均为两层,形成较为完整的轮廓。土掌房结构方式较简单,特别是屋架为简单的木楞平铺结构;一颗印结构是源自中原汉族的穿斗式木构架体系。土掌房屋顶为土平顶,可用于晾晒粮食;一颗印屋顶为瓦坡顶。

相似性可解释兴蒙乡蒙古族一颗印合院现象。兴蒙乡典型一颗印建筑仍多采用三间四耳的平面布局。但房屋由原来的独立式外向型空间转为院落式内向型空间。将精巧的汉族木构件技术融合到本地建筑上,形成了特色鲜明的地方特点。开间比较小强调进深尺寸,立面却较高。不同程度地反映了他们经历的艰难岁月和艰辛历程。一些民居中仍有的蒙古包符号体现了对北方母体的眷恋(图7)。

图7 兴蒙乡门窗做法

合院民居布局善于利用层数和层高的差别、围墙的安排、柱廊的配置、檐部的搭接连续等处理手法,使各部位的建筑空间既连接又延伸,相互渗透、呼应,互为补充。

把兴蒙乡蒙古族及其散杂居民族传统民居概括为3种基本原型:土掌房、滇中一颗印和云南汉式合院,可以进一步解释兴蒙乡蒙古族及其散杂居民族传统民居的建筑学多样性和复杂性特征。它充分反映了在此复杂的多元文化生态圈中各民族的相互学习借鉴交流交融,也反映出流动性特征,及优秀文化影响下民居建筑特征表现出居住要求的提高和技术进步的趋同性。

3 散杂居民族传统民居的文化生态解读

3.1 迁徙流动改变了散杂居民族传统民居

历史上民族的迁徙流动改变了各民族的生活、生产方式[13]。建筑作为文化生态的显性载体,充分反映出一个民族获得许多基本特征的历史过程和适应过程。

从“夷强晋弱”到“汉来夷走”。彝族在南迁、北移,上山或下坝的变化中逐步适应当地条件(图8a~8b)。民居形式从土掌房演化成一颗印,彝族一颗印形态有强烈的内缩性及与环境的隔离性,高大封闭的外墙以求安定和自保(图8c)。

图8 3种原型变化下的营造演化示意图

从草原到云南,兴蒙乡蒙古族的生活方式和生产方式不可避免地发生变化,从游牧部落的牧马放羊,逐水草而居,到围湖垦田,务农为主,兼营渔业。进而打工学艺成为建筑工匠。他们掌握了精湛的建筑手艺,也充分融入当地各民族中[14]。一个进入到全新环境的民族,在历史的演化中逐步适应了当地条件。民族文化使兴蒙散杂居民族民居的多方面表征出复杂性、多样性及差异性(图6f~6h)。兴蒙乡民居仍具有重要的蒙古文化生态特征,这种特征不是对蒙古文化的照搬,而是汲取了云南各民族建筑特质,这些特质是组成兴蒙乡民居的基本要素。

同样,彝族、傣族、哈尼族的土掌房也受中原文化的影响,先进的营造技艺改变了土掌房的形式和结构(图8a~8c)。

回族经过元朝随忽必烈,明朝随赛典赤两次迁徙来到云南,兴蒙乡周围的回族多受当时军屯、民屯、商屯的影响分布。回族一颗印民居在构架尺度及平面布局上都与汉族一颗印做法相似,但进深更为开敞,也有与土掌房相结合的形式[11]。

建筑是动态的人口流动与静态的环境因素在多方面互动的综合体现。各民族特质之间的相互作用形成了复杂的建筑文化生态现象。

3.2 匠系营造传承了散杂居民族传统民居

历史变迁不断演化了民族间的共生互补,充分交往交流交融的过程。文化生态学认为:一个社会获得许多基本特征的历史过程对于其适应过程的研究是有所助益的[15]。历史过程包括:从多种来源广泛借鉴的许多文化特征和特征组合、人口迁徙、文化遗产的世代传承,以及本地的革新或发明。

通海匠系和剑川匠系是云南的两大匠作体系,通海匠系是汉、蒙、彝、回、哈尼、傣等多民族文化的融合与共生。剑川匠系以白族传统文化和建筑技术作为背景。云南各地的汉式合院民居基本遵循这两大匠作体系的营造规律。通海匠系成为兴蒙乡散杂居民族传统民居木构技艺的主流。

一颗印构架采用穿斗式构架,各房均带楼层,正房最高,耳房其次,倒座最矮。倒座的上檐檐搭在厢房的下檐上,正房下檐搭在耳房下檐,形成层层叠落的屋顶。主体构架上都用挑头和出厦增加出檐和进深。

正房五架六檩或六架七檩,厢房多为五架五檩或六架七檩[16-17](图8d-8f)。

汉式合院民居构架常采用抬梁与穿斗混合的形式,山架为穿斗式,中间架为抬梁式,中柱不落地。也有中间架与山架均为穿斗式(图8g-8i)。

不同民族民居在构架做法上也有一些区别。主要由民族文化和建筑材料导致营造技艺必须作出的适应性调整。也因要适应气候条件和场地状况而向其他民族的建筑营造文化借鉴与学习的选择。在经济条件宽裕、建筑技艺成熟、功能需求增加的情况下,通海匠师不再拘于陈法,构建了一些布置巧妙、变化灵动、舒适协调、充满匠心、别具一格、华丽秀美的合院。

结语

兴蒙乡散杂居民族传统民居是一个具有典型地域特色、蕴含深厚历史文化价值并具有社会、经济、生态属性的典型案例。从历史文化线路交流、演化、交融的流动性,自然地理与民族构成的复杂性两大特征。梳理出能够体现历史、自然与文化的3个基础民居原型。对这一复杂文化生态条件下的传统民居特征进行阐述,得出了兴蒙乡散杂居民族传统民居建筑特征解读。

基于文化生态因素的探讨不仅包括自然环境,还包括了人群流动产生的时空变化差异,同时也是影响文化特别是社会结构的基本要素之一。对于研究对象的形成与演化、扩散与综合等至关重要。文化生态因素固然可以很好地解释技术经济和社会结构问题,但散杂居民族传统民居所展现出的复杂性和丰富性,远远超出了文化生态学所能提供的解释,特别是对文化中的意识观念领域、政治宗教影响有局限性。

对于国内许多类似兴蒙乡散杂居民族传统民居的多元文化问题,需要更加关注其历史文化脉络的流动性和传统民居的共性与个性的地域性基础原型,拟可通过流动性和复杂性因素展开研究。以兴蒙乡开展多民族传统民居的系统调查与研究,有样本解读意义;有益于完善和发展云南散杂居民族传统民居理论;对于总结我国多民族交往交流交融的基本规律有参考价值。

资料来源:

图1:根据参考文献[12]-[17]归纳绘制;图2:根据参考文献[18]归纳绘制;

图3:根据通海县政府网站(http://www.tonghai.gov.cn/)数据绘制;

图5:5a参考文献[25];5b,5c参考文献[2];

图6a,6f,6j,6h,6i,6j,6k,8e,8f,8g,8h,8i:结合参考文献[2]资料绘制;图6e:结合参考文献[16]资料绘制;文中其余图片均为作者自绘、自摄 。

注释

① 散杂居民族。在中国,总览中国少数民族发展史,中国各民族的居住形式,一般可分为聚居形式、散居形式、杂居形式三种。聚居、散居杂居三者都是相对概念,散杂居概念受地域、民族约束。参见参考文献[1]。

② 兴蒙乡指通海县兴蒙蒙古族自治乡的地理区域。因历史和民族流动的因素,兴蒙在不同的历史时期有不同的地理区域和名称。论文研究的是目前兴蒙乡地域及其周边范围散杂居民族传统民居。