汉冶萍铁路遗产的类型及分布特征研究

2022-03-25夏鹏

夏 鹏

铁路是一种重要的工业基础设施[1],因其所独有的转化便利性、空间连通性等特点,可将单独的“点”状景观串联成极具时空特色的线性工业景观。例如自20世纪下半叶开始包括美、英、德、澳等国开展的名为“铁路游径”的运动就将废弃的铁路遗产转变成新的工业景观[2]。其中英国不仅是最早发明铁路的国家,英国学者也很早就开始关注铁路遗产(工业遗产)研究:1955年Michael Rix在《历史爱好者》杂志发表了对英国工业革命时期遗留的建筑遗产进行保护的观点,也首次提出了“工业考古”的概念[3];1963年Kenneth Hudson基于以往研究撰写了第一部系统介绍工业考古学的著作《工业考古学简介》[4]。1974年巴斯大学技术史研究中心主任R AngusBuchanan撰写的《英国工业考古学》[5]阐述了以英国为代表的工业遗产案例;1978年Theodore出版的《工业考古:一种美国遗产的新视角》通过对遗产类型进行划分探究其保护与研究的可行性[6];2009年平井东幸等编著的《调研工业遗产——致初学者的工业考古学入门》从日本工业遗产的案例搜集出发,展望了工业考古学的未来发展趋势,归纳出针对遗产分类的7种方法[7]。

21世纪初,工业遗产的概念开始被引入中国,国内相关研究内容主要集中于内涵界定、保护及利用规划。李蕾蕾以德国鲁尔区为例,首次探索了工业遗产旅游的开发模式[8];俞孔坚与朱强、李迪华等学者基于大运河等线性遗产廊道提出有关工业遗产的内涵和范围[9-13];刘伯英等对工业遗产的内涵进行了多方面的阐述,包括遗产保护、体系管理等[14];阙维民基于世界遗产视角,阐述了工业遗产的时空范围、历史渊源、保护现状及特征范畴[15];邢怀斌等阐述了中国工业遗产的时间范围与内容特点[16];骆高远则提出了工业遗产在旅游开发上的价值[17]。除此之外,学界亦有众多案例研究,集中在保护和开发模式的探索,较经典的有中国大运河工业遗产、东北工业遗产和德国工业遗产。

汉冶萍铁路位于湖北省黄石市,黄石市具有“因矿立厂,因厂连城”的格局特点,汉冶萍铁路自西向东贯穿整个市区,对城市演变起到了重要的作用。汉冶萍铁路兴建于1891年(光绪十七年)三月,光绪十八年二月七日竣工。全程360km,起自铁山铺(现铁山区),终至石灰窑江边(现为西塞山区),是湖北省内极具特色的工业遗产之一,也是历史的物质见证,其拥有独具特色的标志性工业景观,也具备地理空间连贯、历史背景统一、遗产功能衔接等重要特质,具有重要的研究价值。研究尝试将汉冶萍铁路沿线景观视为整体,以铁路沿线遗产的功能类型和地理分布为切入点,为工业遗产保护提供一种整体化、可持续化的视角。

1 汉冶萍铁路的历史演变

梳理汉冶萍铁路的历史演变,不难发现其中蕴含的时代变迁。从1891年动工至今,汉冶萍铁路共经历了4个历史阶段:1891年—1938年(清朝时期)、1938年—1945年(抗日时期)、1945年—1949年(民国时期)、1949年至今(新中国时期)(图1)。

图1 汉冶萍铁路的历史分期

汉冶萍铁路兴建于1891年(光绪十七年)三月,次年二月七日竣工。全程720华里,起自铁山铺(现铁山区),终至石灰窑江边(现为西塞山区)。设有铁山站、盛洪卿站、下陆站和石灰窑站,其中下陆站是整个铁路的中心站。抗战全面爆发后,大冶铁矿被日本侵略者控制,汉冶萍公司受命拆迁厂矿设施,铁路拆迁工程于1938年8月中旬完工,共拆除轨道33.97km。日军攻陷石灰窑前夕,爆破队炸毁了汉冶萍铁路的全部桥梁。1938年底,日本人从长江捞起原汉冶萍铁轨沉江的钢轨和枕木,着手恢复从铁山至石灰窑江边的运道。铁路于1939年4月初重新通车,沿线车站也恢复使用。日本战败后,铁路所有权回到国民政府手中。新中国成立后,下陆车站一直使用到1975年,既是客运站也是货运站。1975年在老下陆车站旁修建新的下陆火车站,老的下陆站停用至今。

2 基于类型学的汉冶萍铁路遗产功能划分

通过前文梳理汉冶萍铁路的历史背景,及其作为交通系统的自身特性,汉冶萍铁路遗产具有多元类型和动态演变的特征。此外,又因铁路贯穿整个市区,辐射面广。按照其原始的使用功能将汉冶萍铁路沿线工业遗产划分为主要功能型遗产、辅助功能型遗产和交通功能型遗产。

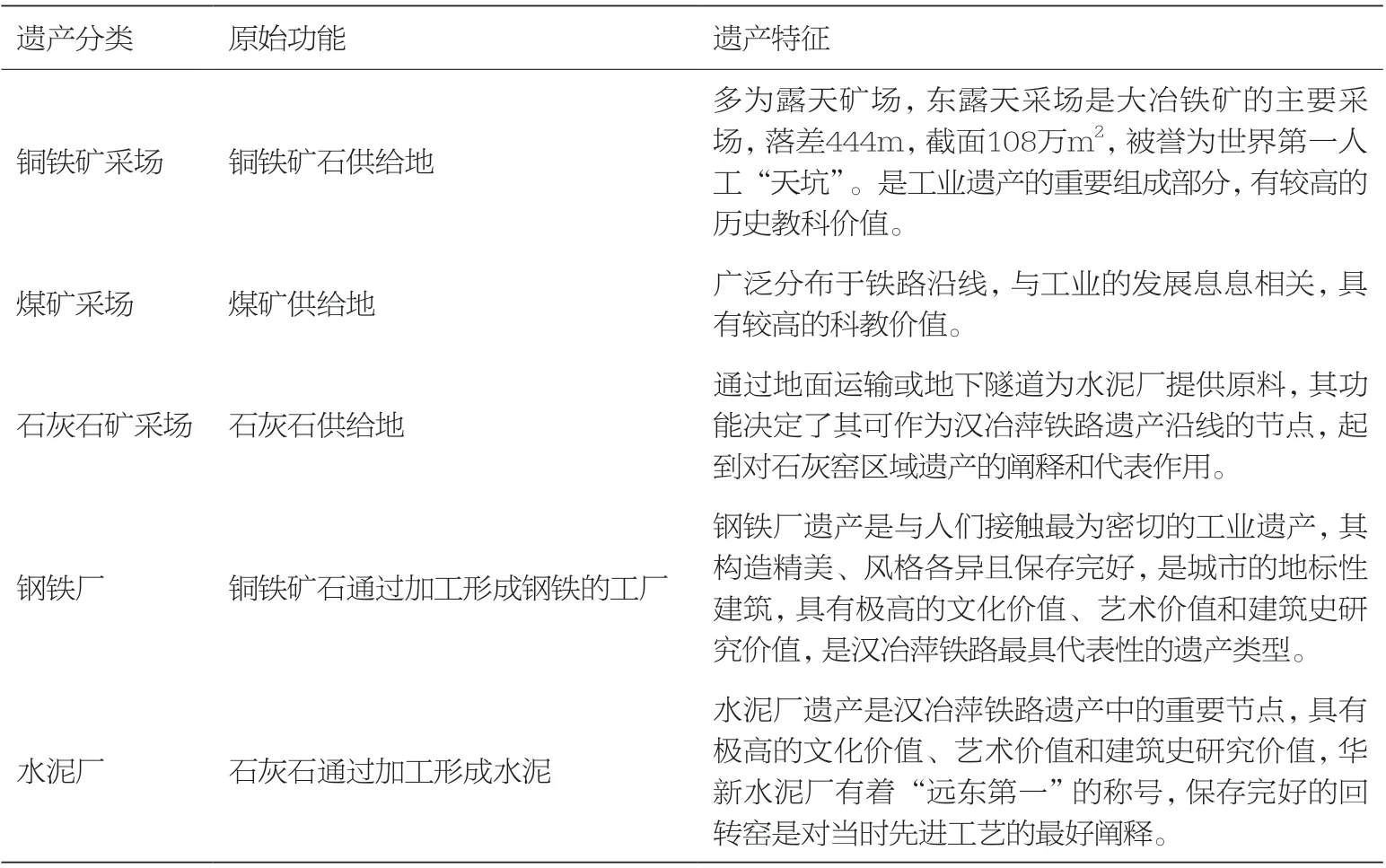

主要功能型遗产是指与工业生产有直接关联的遗产,而且这些遗产多分布于铁路沿线,承担工业系统的日常生产任务,是汉冶萍铁路遗产的主要特征和风貌。主要功能型遗产具有功能衔接紧密、演变进程连续、历史背景统一、地理分布紧凑等主要特质,是整个铁路沿线遗产中的核心,需要予以系统性的保护,包括铜铁矿厂、煤矿厂、石灰石矿场、钢铁厂、水泥厂等(表1)。

表1 主要功能型遗产分类

辅助功能型遗产主要包含虽然不直接参与工业生产任务,但与工业生产有间接关系的遗产,它们对整个工业体系也有着重要的影响。同时,此类遗产多集中于城市和社区当中,是城市发展史的重要组成部分。具有影响范围广泛、地理分布松散、功能类型多样、贴近社会生活等重要特质,是搭建汉冶萍铁路遗产背景的基础,包括俱乐部、附属住宅群、配套服务机构建筑物等(表2)。它们和主要功能型遗产共同作用,形成汉冶萍铁路线性遗产景观的全景图。

表2 辅助功能型遗产分类

交通功能型遗产是在工业生产事务中起到功能衔接与地理串联作用的遗产,虽然不直接承担工业生产任务,但却是工业生产事务的保障,此类遗产以铁路为主,承担铁路系统的日常运营任务,具有再生利用的便利性、优秀的连通性等优势,也是汉冶萍铁路遗产的本质 ,包括火车车站、铁路路桥、机务段、码头、货物运输相关设备等(表3)。

表3 交通功能型遗产分类

3 汉冶萍铁路遗产的空间联系与分布特征

汉冶萍铁路作为工业铁路,是连接工业原材料生产地和加工工厂的重要交通路线,又因其贯穿了整个黄石市区,促进了人口和资源流动,加快了沿线的城市化和工业化进程。

3.1 黄石市城市格局分析

畅通的铁路线和便利的河运是黄石能够成为工业城市的重要支撑,分析黄石城市格局是梳理从地理学视角研究汉冶萍铁路遗产分布的前提。

黄石因矿立市,因冶兴市,黄石的城镇发展与主要工业原材料生产地和加工工厂的发展紧密相连。无论是历史还是今天,工业通过铁路、码头与外部联系,构成了黄石的城镇格局。

黄石主要工业原材料生产地位于铁山、大冶城区西面、黄金山南麓三处位置。这些地区也是黄石市发展较早的区域。在清之前,黄石地区的工业原材料生产后主要通过水路进行运输。1892年汉冶萍铁路建成后,铁山、大冶产出的工业原材料过铁路与长江沿线港口进行联系(图2)。

图2 汉冶萍铁路遗产时间分布图

东汉时期西塞山的黄石城就是黄石城区历史的源头,在西塞山东麓今道士 与石油站连接处。隋唐时期,黄石城改为土 镇,在唐朝达到鼎盛时期。其后其他各镇相继兴起,在 源口镇、磁湖镇(今电厂处)之后,黄石港、石灰窑在清康熙年间设市。之后道士 、黄石港、石灰窑成为商贾云集的繁荣商埠。由于晚清年间遭受内战,后又遭到侵华日军的破坏,道士 被毁,仅存黄石港与石灰窑两镇。1948年黄石港与石灰窑两镇合并后改称石黄镇,至次年5月建成区1.06km2,人口2万多人。

“一五”期间,黄石以工业原材料基地,被列为国家建设重点。大规模的工业建设,带动大规模的市政建设。黄石大道、沿湖路、武汉路、天津路等城市主干道建成,奠定了黄石城市发展的基础。特别是黄石大道的建成,将石灰窑和黄石港连成一片。此时城市形成“五片一线”的组团格局也成为城市其后用地扩张的“生长点”,最终形成生活区包围生产区的黄石城市用地结构。

1979年,黄石市城市总体规划经湖北省人民政府批复,城市建设在空间上的指导思想为“调整改造老城区,控制铁山,充实下陆,发展西塞山,开辟团城山新市区”。

2001年,《黄石市城市总体规划(2001—2020)》提出“根据黄石市自然环境特点,黄石城区采用中心组团式布局结构,以环绕磁湖的由团城山、胜阳港、花湖、陈家湾片区组成的主城为核心,以罗桥新城为建设重点,东西向布置铁山、下陆、西塞、河口等相对独立的组团,形成双城四组团结构形态。”

黄石市城市格局最终由铁山区、下陆区、黄石港区和西塞山区组成。铁山区是黄石最早开发的区域之一,因其自然资源储备充足而立矿立厂,是黄石市重要的资源产出地,逐渐发展至今;下陆区是汉冶萍铁路线与大冶铜矿运输线交汇处,也是铁路交通最为便利的位置,结合指导思想,下陆区拥有众多的工业生产工厂,是黄石市重要的工业生产区;黄石港区拥有铁路和码头两种运输资源,在承担运输任务的同时,也有许多工厂选址于此,是工业生产区和交通枢纽;西塞山区原名石灰窑区,区域内的黄金山也是自然资源储备地,黄石市最早开发的区域之一,后由于自然资源的枯竭不再承担生产资源的任务,但由于其区位也和黄石港区一样处于铁路和码头的交汇处,转而承担起了交通运输的任务,也有许多工厂选址于此(图2)。

3.2 汉冶萍铁路遗产之间的内在联系

汉冶萍铁路遗产具有功能衔接紧密、演变进程连续、历史背景统一、地理分布紧凑等主要特质,分析汉冶萍铁路遗产的内在关系是梳理从地理学视角研究汉冶萍铁路遗产分布的必要工作。

黄石市区整体呈“入”字形,整个城市是“以矿建厂,以厂连镇”的典型代表,其中汉冶萍铁路即可视为城市之“骨架”。1893年黄石市的“入”字形格局形成后,百年之间,城市格局的大框架都没有变动,也成为后期行政区划分的重要依据一直沿用至今。其中,“入”字“一撇”即为汉冶萍铁路,而“一捺”则是指汉冶萍铁路所形成的运矿码头沿长江分布形成的长江航线。1950年黄石市成立,城市建设即按着“一撇一捺”展开(图3)。

图3 黄石市域矿镇分布图

1950年,黄石建市之后,石灰窑镇、黄石港镇、道士 镇逐步联为一体,形成今天的黄石城区。新中国成立初期,黄石城区形成以工业物流线路为骨架,以大型厂矿为组团的城市结构。黄石城区的6大主要厂矿是黄石重工业体系的主题,以6大主要厂矿为代表展开,研究其内部关系(图4~5)。

图4 汉冶萍铁路遗产主要厂矿空间分布图

图5 汉冶萍铁路遗产主要厂矿内在联系示意图

位于铁山区的有大冶铁矿,属于主要功能型遗产中的铜铁矿采场,其功能是为工业生产提供原材料。生产的原材料通过汉冶萍铁路线运送到工业生产中的其他环节。位于下陆区的有大冶冶炼,属于主要功能型遗产中的钢铁厂,其功能是将汉冶萍铁路线运送来的铜铁矿石原材料加工成可以使用的钢铁。位于黄石港区的有华新水泥厂和大冶电厂,华新水泥厂属于主要功能型遗产中的水泥场,其主要功能是将石灰石矿产生的原料加工成水泥,再由江边的货运码头运送出口;大冶电厂则属于辅助功能型遗产中的配套服务机构,其作用是为城市和工业生产提供电力保障。位于西塞山区的有源华煤矿和大冶钢厂,源华煤矿属于主要功能型遗产中的煤矿采场,其功能是为工业生产提供原材料,其生产的原材料将通过汉冶萍铁路线运送到工业生产中的其他环节;大冶钢厂属于主要功能型遗产中的钢铁厂,其功能是将汉冶萍铁路线运送来的铜铁矿石原材料加工成可以使用的钢铁。此外,还有主要功能型中的石灰石采场为水泥厂提供生产原料;交通功能型中的铁路线与码头等设施,起到将整个工业产业链串联的作用;辅助功能型遗产中的铁路俱乐部和职工住宅楼也分布在这些厂矿周边为工人提供服务。

3.3 汉冶萍铁路遗产的地理分布特征

主要功能型遗产是指与工业生产有着直接联系的遗产,黄石市资源丰富,地缘广阔,其分布主要有两种形式。以大冶铁矿、源华煤矿为首的工业原材料产地主要集中在铁山、大冶城区西面、黄金山南麓三处资源储备充足的位置,是黄石市发展最早的地区;以大冶冶钢、大冶钢厂和华新水泥为首的工业加工工厂主要分布在铁路沿线以及长江沿岸,便利的交通是其立厂时的重要因素。主要功能型遗产分布,诠释了黄石市“以矿建厂,以厂连镇”逐步形成的城市格局。

辅助功能型遗产是指与工业生产事务有着间接关系的遗产,如大冶电厂之类的日常配套设施,或铁路俱乐部和职工住宅建筑群等生活服务设施,其功能类型多样,地理分布松散。其分布的主要特征是环绕在主要功能型遗产周边,与主要功能型遗产共同搭建了工业城市的历史背景。

交通功能型遗产是在工业生产中起到功能连接与地理串联作用的遗产,黄石因矿立市,因冶兴市,城市工业通过铁路、码头与外部联系,正是交通功能类的遗产构成了黄石的城市核心骨架。通过对汉冶萍铁路遗产地理分布特征的分析,总结出了三点影响其分布的主要因素。

区域资源储备是影响汉冶萍铁路遗产地理分布的决定性因素。黄石地缘广阔,资源丰富,而汉冶萍铁路遗产是开采、运输工业资源的重要途径。因此,区域资源储备是决定汉冶萍铁路遗产地理分布的决定性因素,进而影响汉冶萍铁路线的走向。例如大冶铁矿因铁矿而兴,是为工业生产提供铁矿石资源的主要基地,其选址必定靠近资源储备丰富的铁山区。

城市格局变化是影响汉冶萍铁路遗产地理分布的直接因素。黄石市“因矿建厂,以厂连城”,汉冶萍铁路不仅是工业铁路线,同时也是黄石市城市格局的骨架。因此城市格局的变化是大多工业相关产业最为重视的核心利益,进而决定了汉冶萍铁路遗产的地理分布。汉冶萍铁路线设有铁山、盛洪卿、下陆、石灰窑4个车站,其中下陆站位中心车站。1979年“调整改造老城区,控制铁山,充实下陆,发展西塞山,开辟团城山新市区”的城市空间建设指导思想使得下陆区在没有资源储备的条件下也聚集了大量的汉冶萍铁路遗产。

交通的便利性是影响汉冶萍铁路遗存地理分布的重要因素。发达的交通系统才能不断扩张与丰富,因此汉冶萍铁路遗产在重要的城市枢纽有较广泛的分布。最具有代表性的是华新水泥厂、大冶钢厂,其位于汉冶萍铁路线和长江码头之间,交通系统发达。

结语

汉冶萍铁路沿线遗产型丰富、功能完整、背景统一、空间连续等重要特质,本文首先总结了汉冶萍铁路遗产的类型,并将其进行功能分类,同时在此基础上针对不同遗产进行空间分布的特征研究。

①在时间演变上,汉冶萍铁路遗产共经历了4个阶段,时空跨度大,历史错综复杂,文化意义深远,汉冶萍铁路遗产有自身的独特性。

②在功能类型上,汉冶萍铁路沿线遗产的功能包括:主要功能型遗产、辅助功能型遗产和交通功能型遗产。三者各司其职又紧密联系,促进了城市的形成、演变与发展。

③在空间分布上,从微观角度来看汉冶萍铁路遗产具有层次性特征,这与遗产功能分类有关。从宏观角度来看,黄石市“因矿建厂,以场连城”,汉冶萍铁路遗产总体沿城市“入”字型框架分布,主要受资源储备、城市格局和交通便利性等因素的影响。