基于城市植入理念与手法下城市滨水区复健策略研究

——以孝感市老澴河综合治理为例

2022-03-25宋明星严煜严湘琦汤俊军

宋明星严 煜严湘琦汤俊军

城市滨水区的复健(Rehabilitation)是指通过有效人工干预的手段再次使滨水区呈现适应当今城市发展的健康状态[1];复健面临的不仅是城市物质空间上的老化还有城市区域内在发展的动力问题。近年来城市滨水区的更新实践越来越多;尽管更新后滨水区域内的水体环境、景观风貌均得到一定改善,但滨水区的自然生态持续性差、社会关系衰退、文化传承断裂等问题继而出现[2],表明传统理念主导下的城市滨水区更新模式不能使滨水区达到复健状态。

当前,建筑规划领域对于城市滨水区的研究更多的从城市总体规划、景观改造等宏观与微观层面切入,较少关注城市中观维度上的解决策略。城市植入理念下的滨水区复健模式是从城市空间发展的角度出发,通过要素植入的方式来激发滨水区活力,促使城市自然系统与社会系统相互配合,以达到适合城市发展的现代化转变。城市滨水区是一个有机秩序的系统集合,只有从城市维度出发、构建系统性的城市生态和人文环境,才能有效推动滨水区的持续优化与品质提升。

1 城市植入理念背景概述

1.1 概念辨析

城市植入的理念源自于生物学领域,生物学中的植入是指细胞植入主体进行生长、发育后,生物体结构、形态等组织形态发生变化,最终重塑生命的部分或整体。就城市空间层面而言,城市系统通过接纳与吸收外来植入的元素,从而改变城市空间原有的消极组织结构,形成新的具有活力的有机体[3]。城市植入要素包括植入主体、植入客体,其中植入主体为城市空间的物质环境,植入客体包括物质空间层面的自然要素和经济文化层面的社会要素[4]。在城市空间功能上,城市植入强调城市各区域资源之间交换的通畅性;在城市空间结构上,城市植入延续了城市旧有肌理,避免急速的城市更新手段对城市空间的整体性产生破坏。

1.2 传统城市滨水区更新与城市植入理念下城市滨水区更新之对比

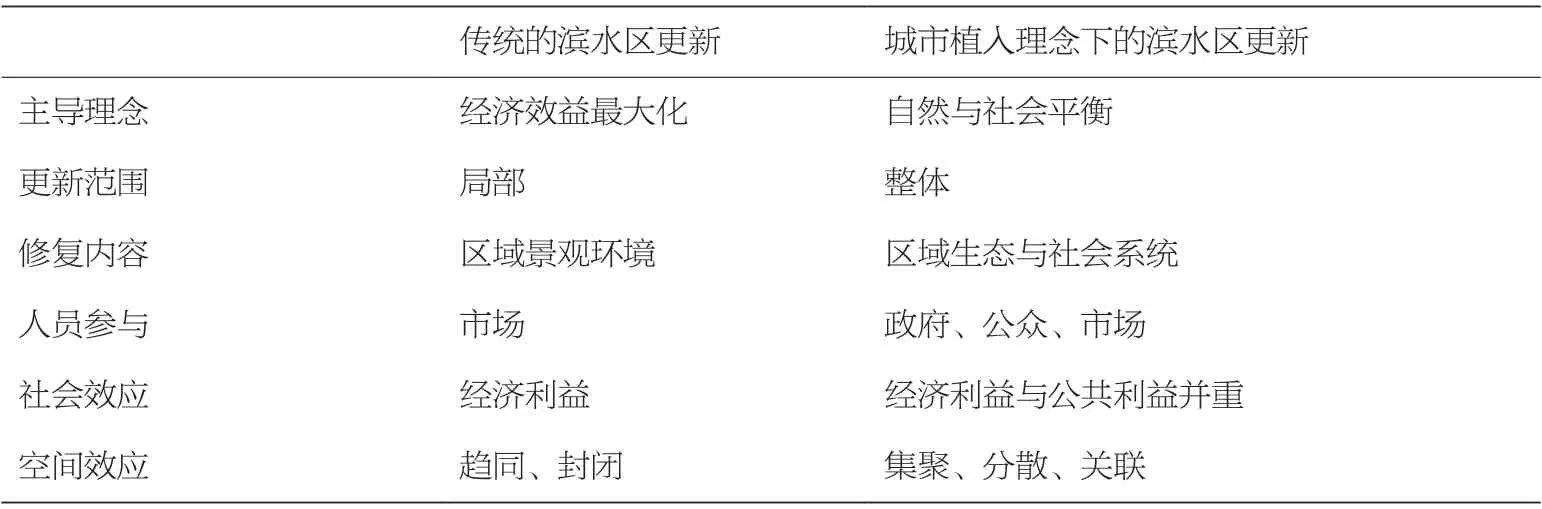

受单一经济价值观的影响,在传统滨水区更新中公共利益难以得到保障,无法解决城市空间结构失衡、联系割裂的碎片化现象(表1)。而城市植入理念是从城市系统的角度出发,关注滨水区既有空间的优化、实现城市自然系统与社会系统各自在空间资源上的合理分配、完善城市滨水区空间结构的有序性进而正确引导滨水区空间系统逐步复健。

表1 传统城市滨水区更新与城市植入理念下城市滨水区更新之对比

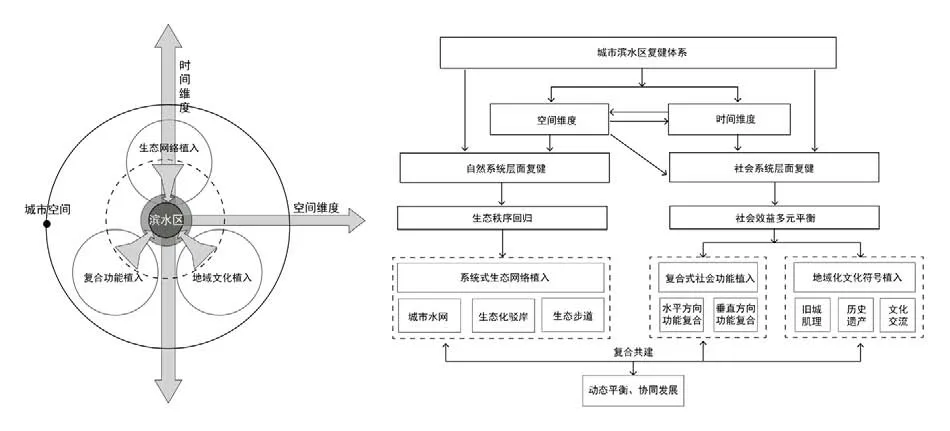

2 基于城市植入理念与手法下城市滨水区复健体系建构

城市滨水区复健面临许多矛盾,如:强调滨水区建设与强调生态维护的矛盾、追求滨水区空间价值与追求空间公平的矛盾、增加滨水区公共空间与提供更多住房的矛盾等等。而滨水区是否呈现出健康的发展状态则表现在河流水系是否重新融入城市居民生活、经济效益与生态文明是否并行发展、历史文化与新旧城区建设是否紧密关联等多方面内容上。城市植入理念下城市滨水区复健策略将建立自然系统与社会系统之间的动态平衡和协同发展的模式体系,并在时间和空间两个维度对城市滨水区系统进行考量(图1)。该体系在自然系统层面采取系统式生态网络植入的规划策略,实现滨水区生态秩序回归;在社会系统层面采取复合式社会功能植入、地域化文化符号植入的规划策略,促进滨水区社会效益多元平衡和地域文化复兴。

图1 城市滨水区复健体系框架

2.1 系统式生态网络植入:实现城市滨水区生态秩序回归

系统式生态网络的植入是将滨水区纳入整个城市的自然体系中去重构生态秩序,将城市河流与湖塘相连形成城市水系网络格局,加强水体之间的交换与流通,增强河流自组织和自维持功能[5]。其次,保持河岸线的自然形态,延续河流自身的河道肌理,将滨水区沿岸重要的生态节点串联。通过将水系、生态化驳岸等元素融合构成生态网络,将其整体植入滨水区,进而产生生态聚集效应,促进滨水区生物群落的正向演替。形成以水系为中心、驳岸生态为基础、城市生态节点空间为补充的系统化滨水区生态网络,实现滨水区的整体生态复健。

2.2 复合式社会功能植入:促进城市滨水区社会效益多元平衡

城市滨水区复健过程中社会效益的多元平衡取决于土地开发过程中空间资源的合理配置,不同的土地开发方案将产生不同的社会收益分配结果[6]。复合式社会功能植入是在滨水区土地价值高、人口密度高的区域将多样化城市功能融合,植入具有复合型功能的空间、产业,实现滨水区土地空间的集约利用[7],在水平与垂直方向上实行多功能多业态的复合使用。水平方向上依据地形和自然景观开发生态公园、旅游度假区、商业街,实现水、陆空间在景观、功能、资源之间的协同作用,促进河流空间与建成空间之间的融合;垂直方向上建设融居住、文旅、商业、公共服务为一体的综合体空间单元。复合式植入策略采取在时间维度和空间维度上社会功能复合组织和交错使用模式,引导滨水区进行长周期开发。

2.3 地域化文化符号植入:推动城市滨水区文化复兴

城市空间是不同历史时期空间要素积累的结果,时间性造就了城市空间发展的复杂性与多样性[8]。人对城市滨水区的感知不仅取决于滨水区的物质空间形态,还取决于对滨水区的过去、现在、将来的精神文化的感知。通过挖掘城市历史及地域文化元素,对城市文化进行抽象提取形成文化符号,包括城市肌理、历史遗产以及文化互动展示活动(表2)。将各类文化符号植入到城市滨水区空间中,使得商业业态与本土文化复合。同时,进一步挖掘滨水区公共空间的场所精神,实现城市新旧空间的异质融合。

表2 地域化文化符号植入策略

3 孝感老澴河滨水区复健实践研究

3.1 老澴河滨水区基本情况阐述

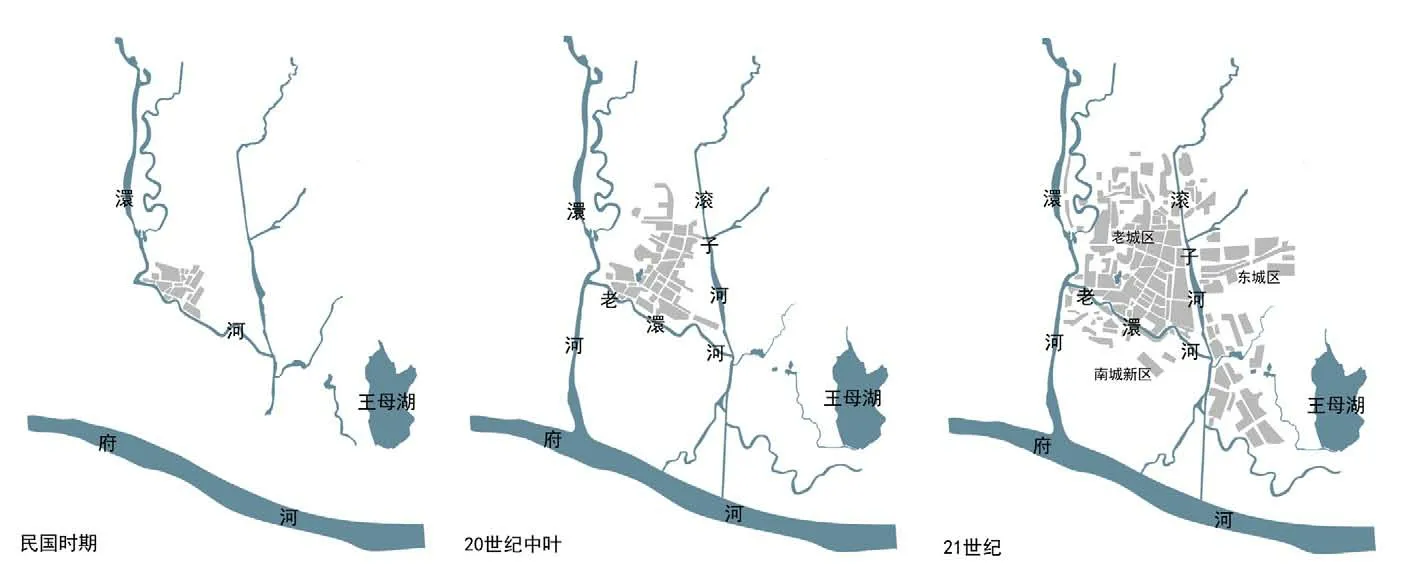

孝感市是鄂东中心城市,老澴河是孝感城市的母亲河,古孝感县城依河而建。因府河下游实施改道工程①,原澴河部分水域成为孝感城市内河,演变为今日的老澴河(图2)。老澴河穿城而过,长9.8km,平均宽度80m。

图2 孝感老澴河水系历史演变

在孝感城市工业化时期,大量的工厂、货运装置出现在老澴河滨水区,导致滨水区出现了大面积的硬质建设,其渗水、持水性能逐渐变差[9];到了工业化后期,陆路交通的发展使得市民生活摆脱对老澴河的依赖[10],其滨水区面临着物质性与精神性双重缺失;同时,老澴河滨水区建设处于无序管控状态,建筑风貌杂乱、水域空间遭到任意挤压,与孝感城市其他区域的关联度下降,成为了城市的边缘区(表3)。随着孝感城区“东进南拓”的发展步伐加快,自2017年起,老澴河综合治理工程实施②(以下简称“综合治理”),老澴河水体污染得到有效治理,周边建设进行了有序规划,滨水区开始逐步复健。

表3 孝感老澴河滨水区边缘化困境特点解析

3.2 老澴河滨水区复健研究范围界定

城市滨水区传统意义上的辐射范围包括200~300m的水域空间及相邻的陆域空间,其对人流的吸引距离为1~2km,相当于步行15~30分钟的距离范围[11]。老澴河属于孝感城市内河,河道宽度较窄,滨水区范围包括了整个河道水域及南北两岸部分陆地。本文选取综合治理过程中修建性城市设计区域作为老澴河滨水区复健研究范围,共计2.61km2(图3)。

图3 老澴河滨水区复健研究范围

3.3 基于城市植入理念与手法下老澴河滨水区复健策略解析

(1)面向老澴河滨水区生态秩序回归的自然要素植入

①植入滨水区周边水系至老澴河,实现区域水文循环平衡。孝感城区旧有水系主要依托澴河、滚子河两条河流,综合治理前,老澴河与孝感城市水系一直处于“连而不通”的状态。综合治理后将澴河、老澴河、府河与滚子河有机连通,打通老澴河水系断点,扩容河道空间,保障老澴生态流量充足;拓展老澴河的支流水系与城南水网连通,维系老澴河中心水系生命力、恢复水系活力,实现老澴河调水、引水、补水一体化的现代化管理。通过植入周边水系至老澴河,在保护旧城水网格局的基础上形成了以老澴河为中心新的城市水系网络格局。接下来需要进一步加强老澴河支流与城市水网之间的联系,扩大水文循环范围,建立老澴河水系自组织、自维持和自修复的水文循环平衡模式[1],形成供水、给水的可持续发展。

②植入生态化驳岸,促进滨水区岸线生境再自然化。岸线区属于仅次河流的生态高敏感度③区域,岸线生境的再自然化是老澴河生态复健的重要影响因素。老澴河岸线在满足防洪灌溉等基本功能的同时,还应该向着接近自然的状态建造[12]。综合治理前,老澴河滨水区的驳岸基本处于全线硬化状态,河岸线两侧滨水景观杂乱,渗水透水能力较差,工程化的驳岸重防护而削弱了物种繁殖的生境多样性[13]。综合治理后,岸线建造改为采用硬质护坡、半硬质护坡与自然护坡相结合的方式(表4),植入了大面积生态化的驳岸,保护堤防免受冲刷、防止水土流失,为沿岸生物创造栖息繁衍环境。同时,增强岸线区公共空间的亲水性能。

表4 老澴河滨水区生态网络植入策略

③植入生态化慢行步道,打通滨水区沿岸视线廊道。综合治理前,老澴河滨水区周边的城市道路交通骨架成型,但沿河道两侧的横向道路被阻断,仅有纵向车型道路穿河而过,人群无法从外部城市空间直接进入老澴河滨水区域导致沿河岸线滨水视线廊道被分割破坏。综合治理后对滨水区周边道路进行重新规划建设,老澴河河道两侧植入了长达20km的生态慢行步道,沿慢行步道每500~1000m设置空间节点与景观轴线,打通岸线区的视线廊道,促进岸线生态向滨水区周边渗透,激活了滨水区生态系统的正向演替。

(2)着眼老澴河滨水区社会效益多元平衡的功能要素植入

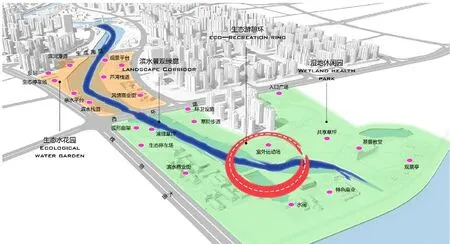

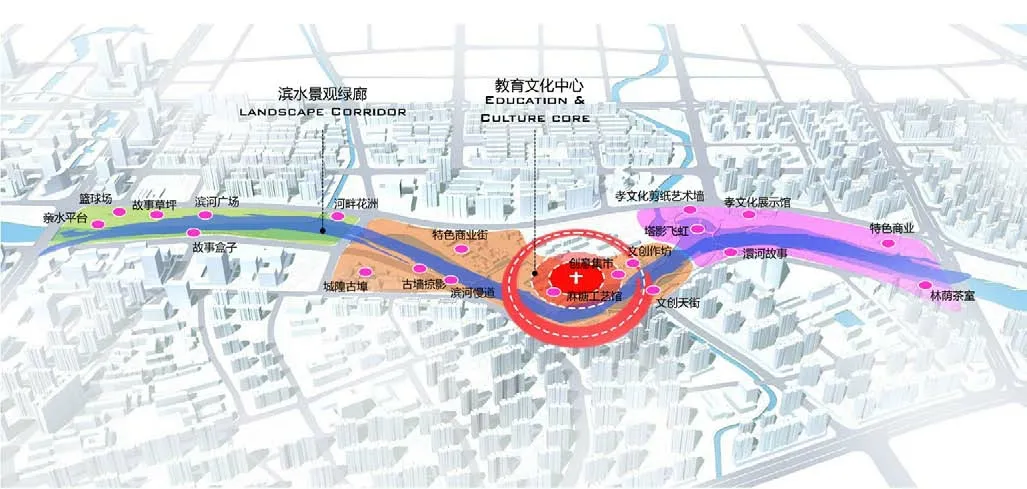

①植入复合型用地功能,提高土地资源利用效率。综合治理前,老澴河滨水区的用地性质以居住用地为主,公共服务设施用地、绿地、商业设施用地占比较少,用地用能存在明显的配置错位。综合治理后,提高了后三类用地的比例,在城市维度上扩大了滨水区土地的公共属性。按照功能“点状”分布的手法,老澴河滨水区分区段植入不同类型的复合型用地功能,在靠近河流交汇处植入生态商业复合型空间(图4),在靠近历史遗迹保护区段植入科教文创复合型产业(图5),通过不同地段的功能复合,吸引了更多人流在滨水岸线区活动,提升了老澴河滨水区地块的价值。

图4 老澴河滨水区生态商业型功能复合

图5 老澴河滨水区科教文创型功能复合

②植入混合居住单元,避免滨水区出现绅士化现象。在老澴河滨水区周边推广混合居住单元,建设社会保障性住房,将部分居住空间进行商业复合型开发,为原住民提供就业机会与社会福利,避免城市更新中绅士化现象的产生,使得社会各个阶层特别是弱势群体公平地享受滨水区复健成果[14]。综合治理范围内就地建设9个安置区共226万m2用以安置老澴河沿岸市民,减少了老澴河滨水区原住居民的流失,促进社会公平与城市经济平稳发展。

(3)推动老澴河滨水区地域文化复兴的文化要素植入

①植入地域符号,延续老城区肌理。老澴河是孝感老城区向新城区拓展的界限河,周边历史底蕴浓厚,在滨水区的复健过程中挖掘孝感传统孝文化和特色地域文化,从物质空间形态与人文内涵相结合角度出发,提取了孝感老城区地域符号。滨水区在靠近老城区地段空间格局采取了保留和延续老城肌理,控制新建街巷的尺度。在沿老澴河两岸设置孝文化展示街区,支持手工艺互动、文创体验等多元活动的开展。

②植入文旅融合型产业,历史遗产活化再利用。综合治理前老澴河滨水区周边以居住功能为主,文化基础较为薄弱。综合治理后,在老澴河滨水区建设人文历史体验区段,保留老船厂、城隍潭码头、麻糖厂等9处历史文化遗址并进行修复改造,植入了新的文创体验功能,通过文化创新使得新旧产业融合进而带动了孝感老城区与南城新区之间的资源协同发展。

结语

城市植入理念下的滨水区复健是城市空间系统化建设下的新思路,城市植入元素所引发的聚集、扩散、关联效应改变了老澴河滨水区的生态系统、空间结构、功能业态,促进了滨水区经济、文化、社会、环境等多方面内容的良性循环与全面发展。本文通过对城市滨水区的复健研究,明确阐述了城市滨水区复健的规划策略体系,并就复健策略进行了相对应的实践案例研究,建立起了滨水区复健的初步理论框架。研究对于滨水城市在空间治理与优化上具有积极的现实指导意义,有助于构建真正“优于水而不忧于水”的城市更新发展新模式。接下来如何构建复健目标下的城市植入后评估反馈体系、完善复健模

式有待进一步深入研究。

资料来源:

图2:根据《孝感市志》与参考文献[15]改绘;

图4~5:来自《老澴河综合治理工程控制性详细规划及修建性城市设计》;

表3~4:其中现场照片由孝感市老澴河综合治理建设工程指挥部提供;

文中其余图表均为作者自绘或自摄。

注释

① 1959年经湖北省人民政府批准,实施府河下游改道工程,对澴河局部土段进行退换改道。封筑原澴河旧河道口,使上游来水沿新河道直线南下入府河新道。

② 2017年11月起,孝感市政府启动老澴河综合治理项目,总体规划面积4.5km2、修建性城市设计面积2.61km2。围绕“治污、安居、存遗、发展”四大目标,整体改造老澴河及两岸区域。

③ 生态环境敏感度是指生态系统对区域内自然和人类活动干扰的敏感程度,它反映区域生态系统在遇到干扰时,发生生态环境问题的难易程度和可能性大小,并用来表征外界干扰可能造成的后果。