从内卷到内卷感:情感转向与理论分析

——兼论网络消极情感的传播趋势及治理

2022-03-25王斌

王斌

(西南交通大学 公共管理学院,四川 成都 610031)

2020年以来,内卷一词从学术领域走向数字网络,与“后浪”“逆行者”“直播带货”等热词,共同被多家权威机构收录为2020年十大流行语。基于内卷衍生的“卷”“卷赢”“卷王”等词也被广泛使用,并在2021年接连掀起“反卷”和“躺平”等相关热议话题。现阶段,以网络流行语形式出现的内卷,已不再是学者认识历史与现实的理论工具,更偏离了该词在“三农”研究中的经典内涵。相反,内卷被网民用来表达网络消极情感(以下简称“内卷感”),由此造成内卷概念的功能从学界的理性分析转化为大众的感性传播。历史地看,内卷感其实算不上一种完全新生的情感,它仍旧是一段时期内大众负性体验的重复与延续,并在广义上折射出消极情感数字化传播的内在趋势。当前,亟需对内卷感作出新的理论解释和治理回应,以防范和化解不良情绪带来的非理性群体行为,提升我国高质量发展阶段社会治理体系和治理能力的现代化水平。

一、情感转向:从内卷到内卷感

内卷(involution)亦称内卷化,其英文表达源于拉丁语involutum,意为“转或卷起来”,用来说明“一种盘绕着的、复杂的、纷繁混乱的事物”[1]。1936年,美国人类学家亚历山大·戈登威泽使用内卷来描述一种“结构特征固定不变,创造性消失殆尽”的文化模式[2]。在社会科学的经典论述里,内卷与进化(evolution)构成了理想类型上的“成对概念”。如果说进化代表了良性发展的生机,那么内卷则折射出从传统向现代的进步困境。当前,对内卷的概念史梳理已十分丰富,多数研究都通过锚定以下三位学者而勾勒出内卷涵义的沿革。

首先,克利福德·格尔茨将内卷和农业紧密联系起来。格尔茨基于对印尼爪哇的个案研究,提出了“农业内卷化”(agricultural involution)的论断,内卷由此成为解码东亚传统农业模式的关键理论工具。在格尔茨的论证中,内卷被视为“一个系统在外部扩张受到约束的条件下内部的精细化过程”,农业内卷化则被定义为“在资本、土地资源被限定的条件下,劳动力持续地被吸收到农业中获取收益并使农业内部变得更精细、更复杂的过程”[2]。其次,黄宗智拓展了农业内卷化的涵义,将格尔茨意义上稳定的农业精细化现象,重新解读为“农业劳力集约化的程度可以远远超过边际报酬递减的地步”[2]。在黄宗智所著《长江三角洲小农家庭与乡村发展》一书中,译者又将内卷化译为过密化,意指家庭农场在单位面积上投入过多的劳动力,造成劳动的边际生产率递减,形成“没有发展的增长”悖论。再次,杜赞奇在《文化、权力与国家》中提出“国家内卷化”的概念,将内卷应用到了政治学关注的乡村治理领域。杜赞奇把国家内卷化界定为伴随20世纪上半叶国家政权向地方社会的扩张,“正式的国家政权透过非正式的机构推行自己的政策,却无法控制这些机构”[3],致使国家合法性在乡村治理场域持续流失。

从以上论述中不难看出,内卷绝非一个全然稳定的概念,在不同领域及分析不同问题时,其视角与内涵都会发生相应调整。虽然部分学者指出“内卷化的含义已经变得复杂而含混,由此产生出一些更加纠缠不清的问题”[2]109。但进入21世纪后,以内卷为视角的本土研究迅速增多,涵盖了大到基层治理、体制改革,小至青年发展、农民工城市化等各类现象。其中,多数文献都沿袭了黄宗智论著中“没有发展的增长”这一理论基调,试图回答我国部分领域存在的“低水平重复”和“个体效益下降”的根源。

需要看到的是,以内卷为话题的研究大多存在“重情况,轻情感”的缺陷,忽视了“凝固的”内卷结构之下“活跃的”行为主体。有学者对此反思道:表层的内卷现象必然有深层的内卷人格/心理(psychological involution)作为呼应[4]。另外,还有论者区分了“内卷化状态”与“内卷化心态”,并将后者界定为“思想认识、主观状态上的僵化、固化”[5]。可见,作为经典概念的内卷不单是指一种特殊的客观情况,也包含了在此现实下行为者的主观情感。如果仅把内卷作为外在事实,无疑存在“见物不见人”的单向度化约风险。只有从情感角度进入内卷发生的社会情景,才能全面、切身地理解特定时空下的个人体验和集体困境。历史地看,20世纪80年代以来,情感转向(affect turn)成为了社会科学研究的新浪潮,由此形成了对产业转型、劳动形态、集体心态等议题的深度阐释。“从内卷到内卷感”的追问,也是基于情感转向的角度来讨论数字中国社会发展中“另类”的内卷现象。

当前,网民已将作为流行语的内卷赋予了情感属性。他们以内卷一词为标签,对自我感受和集体经验进行新的命名,“内卷情绪”“内卷感”频繁见诸媒体[6],并产生了强烈的情绪共鸣和大规模的互联网情感传播。徐英瑾[7]对此评论道:“对于‘内卷’的泛用……是一个准社会学与准传播学事件。”值得注意的是,内卷感在网络社会和农业社会有着完全不同的内涵。特别是在如今“万物皆可卷”的概念泛化下,内卷已经被抽象成了互联网消极情感的总体性指代,它的发生基础显然不再是经典概念所预设的封闭性情况,而更多地指向了开放性和符号化的数字传播环境,这也构成了现阶段内卷感最突出的特征之一。对此,后文笔者将探讨作为网络消极情感的内卷感“是何含义”“因何产生”“反映何趋势”“如何治理”这四个议题。

二、内卷感的主要构成与基本内涵

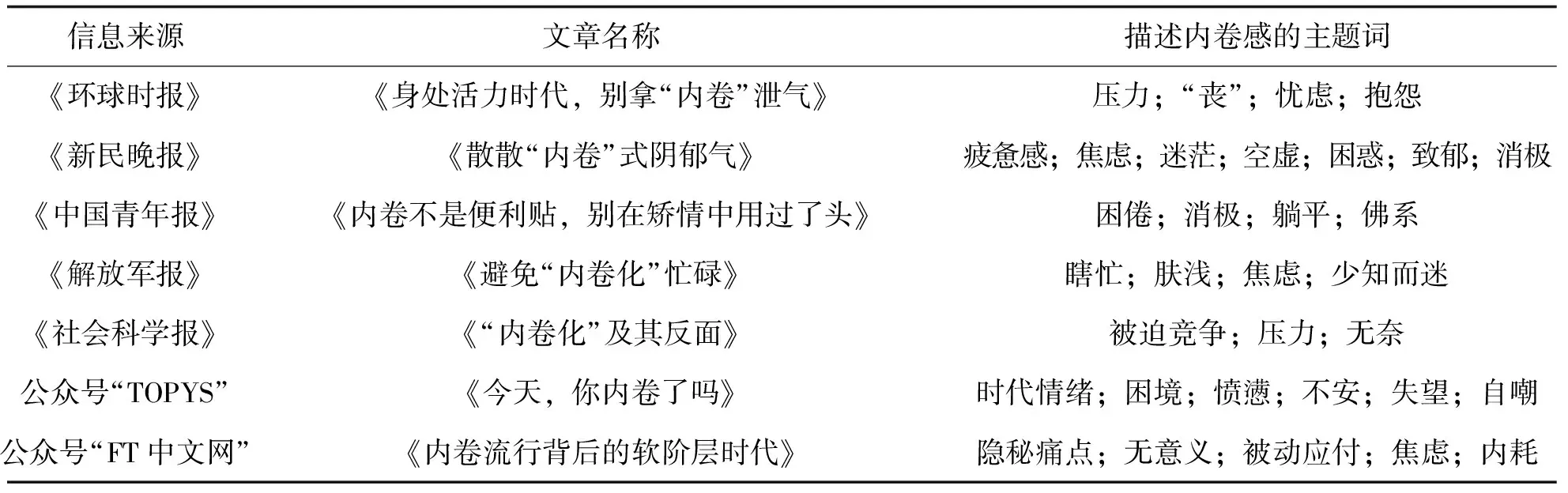

毋庸置疑,传统社会中因内卷而生的情感多集中在“三农”领域,而现今的内卷感则滋生于高度城市化和数字化的场景中。国外媒体人评论道,作为2020年中国互联网最火的流行语,内卷似乎正代表了一种因标准不断提高、竞争持续激化而生的都市社会压力[8]。另外,一部分论者还认为,内卷折射出群体性的社会焦虑。不过,无论是基于压力还是焦虑的解释,都存在“以偏概全”的不足。一方面,多数研究或时评并未直接指出内卷已从传统社会的“情况”转变成了都市场景的“情感”;另一方面,这些解释也忽视了内卷感的复合属性,未全面认清内卷感是集多种负面体验为一体的消极情绪。因此,有必要廓清内卷感主要构成,准确归纳内卷感的定义。为此,笔者通过搜集、整理主流报刊和热门公众号的相关文章,摘录不同论者在分析内卷感时所使用的关键词(见表1),划分出了其中的核心组成与关键类型。

表1 2020年部分报刊和公众号描述内卷感的信息摘录

(一)超负荷的压力

经典的内卷概念旨在说明宏观社会系统的发展刚性和约束条件,而现阶段的内卷感则重在表达主体于微观环境中觉知到的压力。内卷一词在2020年的“重生”和“出圈”都与群体压力的公开释放紧密相关。以“内卷”为关键词利用百度指数分析可知:该词在2020年4月中下旬迎来了第一波搜索高峰,其标志性的事件是微博用户“浙江大学CC98论坛”以“超级内卷”为评语,吐槽“清华大一C++课作业难度太大”。此话题在“知乎”迅速引发讨论,其议题框架逐渐从代码本身的难度拓展到当代学生的学业压力与竞争强度,内卷随之成为青年网民抱怨压力过重的“网络黑话”。而后,各类媒体对内卷进行了解码式的诠释与普及,特别是诸如《绩点为王:中国顶尖高校年轻人的囚徒困境》《幼儿园已经开始内卷了》等爆款文章的刷屏,令内卷跃升为大众对压力超限的另类表述。

(二)广领域的焦虑

人类学家项飚认为,当代内卷的本质是目标、评价和途径都极其单一的“高度一体化竞争”[9]。这种新型“锦标赛”既会加重个人压力,也会因引发“末班车心理”而强化群体焦虑。进一步讲,现今表现为内卷的焦虑有两个显著特征。一方面,高度一体化的竞争没有明确的终点,反而构成了现代都市的生活方式,这造成了焦虑的持久性和不可规避性。另一方面,透过内卷表现出的焦虑还涉及不同行业、不同年龄段的各类群体。从少不更事的“鸡娃”到不断刷题的“小镇做题家”,从刚迈出高校的“985废物”到在职场奔波已久的“打工人”和“社畜”,从困在算法中的“外卖骑手”到留在象牙塔里的“学术民工”,差异化的个人经历着相似的竞争困境以及与之伴生的无休止焦虑。

(三)高强度的倦怠

除了焦虑之外,倦怠也是过度竞争的必然结果之一。项飚将当前的内卷比喻为“陀螺式的死循环”,“我们要不断抽打自己,让自己就这么空转,每天不断地自己动员自己。所以它是一个高度动态的陷阱,非常耗能”[9]。“耗能”准确描述了隐藏在内卷感里的身心倦怠。这里的倦怠又可划分为两种类型:其一,基于生产逻辑的倦怠。这是指相关参与者在“赶工游戏”和“赶学游戏”的过程中,因疲劳而选择消极抵抗或退出竞争。从“内卷”到“反卷”,再到“躺平”,都显示出超限工作催生的身体疲累与心理疲惫的交叠。其二,基于消费逻辑的倦怠。持续时间不断延长且促销规则日益复杂的网络购物,让熬夜付款的“尾款人”频繁透支自我。特别是防不胜防的带货套路以及随处可见的“拼手速”抢购,极易耗尽消费者热情并使之陷入疲态。不难得见,网民们痛斥的“太卷了”,其背后的潜在情绪无非是“太倦了”。有学者甚至提出了“内倦社会”的说法[10],这种“倦”既是对时时处处的竞争倍觉厌倦,也是对身不由己的过劳深感疲倦。

(四)大规模的失落

失落,即挫败感,它是指人们因实得低于预期而产生的负面体验。从时间维度上看,内卷结构下的失落感古已有之。从黄宗智笔下的华北小农到格尔茨描述的爪哇农民,深陷内卷中的行为主体会感受到“付出更多、收获更少”的挫败。这是因为在内卷的刚性约束之下,任何积极的期待最终只会走向“日益复杂化的原有状态下的消极积累”[11]。而从空间上看,组成内卷感的失落也并不是现阶段我国独有的现象。有学者在接受《密歇根日报》访问时指出,美国社会的竞争及内卷感同样激烈。比如,千禧一代的收入就比其父辈少20%,这可能是美国首次出现子辈群体收入低于父辈的情况[12]。当一代人因收入锐减而无法兑现预期时,群体性挫败感便开始生成。与之相较,如今蕴藏在内卷感中的失落并不完全由薪金问题引发,而更多地源于中国社会的结构性改革。特别是在深化改革的现阶段,以往缺乏竞争和竞争不充分的领域都主动或被动地引进了新的变革增量,这导致了改革前的“福利”被转化为竞争性资源,诱发了先前稳定获益者产生“大不如前”的感叹。这些感叹一旦被裹挟进以内卷为主题的数字化传播中,其影响的人群和引发的共振也就呈现出几何级数的增大。

以上四种情感不是截然分离的。当人们使用内卷表达消极情感时,有时偏重于其中一种,有时则是几种兼而有之。进一步看,传统社会中基于内卷而生的情感多来自因缺少市场机制所形成的封闭性,而如今的内卷感则是由普遍化、白热化的竞争所导致。这些竞争既有部分行业不必要、非理性的“困兽之斗”,又存在局部领域因改革深化而驱动的必要和符合发展规律的淘汰升级。网民在表达内卷感时,显然片面放大了前者而忽视了后者。基于此,笔者将现阶段的内卷感定义为在竞争、淘汰和资源重新配置导致不确定性增强的情况下,网民借内卷一词来表达和放大自身感知到的压力、焦虑、倦怠和失落,并通过数字化传播将内卷建构成消极情感的总体性象征。总的来看,内卷感具有以下三个概念要点:(1)内卷感的产生、传播与数字信息技术紧密相关;(2)内卷感是经济社会发展的时代性产物;(3)内卷感是一类复合型的消极情感总称。

三、内卷感的生成逻辑

我国相关领域和行业出现的过度竞争、增长乏力和治理低效无疑促发了内卷感的生成与传播,但完全将内卷感的出现归因于此,就容易造成对我国经济社会发展现状的片面解读,遮蔽更为重要的结构性成因。因此,要准确理解内卷感的生成逻辑,就必须基于上文推导出的内卷感概念,从数字技术、宏观环境和传播生态等方面展开分析。

(一)信息技术产业发展乱象滋生了内卷感

互联网自诞生以来就一直被视为孕育高效发展的“永动机”。但近十余年来,全球社会对互联网的态度从盲目乐观变得相对谨慎。特别是随着主要互联网公司相继完成平台化转型,资本对数据、流量、用户信息的摄取规模空前。这种掠夺行为在改变行业生态的同时,也从两方面激化了作为消极情感的内卷。

一方面,从就业形态上看,数字平台制造了大量的“不确定性就业”(precarious job),这是内卷感发生的根源。史坦丁[13]认为,以短期化和弹性化为特征的不确定性就业会催生劳动者的“4A”情绪,即愤怒(anger)、脱序(anomie)、焦虑(anxiety)和异化(alienation),其中愤怒和脱序直接来自劳动者的挫败与疲惫。在国务院反垄断委员会发布的《关于平台经济领域的反垄断指南》实施之前,通过数字平台发包的共享经济和零工经济将不确定就业推向新高点,这不仅令“外卖小哥”职业安全、滴滴司机权益保障等成为新型社会问题,还最大限度地激化了“数字劳工”以焦虑、失落与倦怠等为表征的内卷感。

另一方面,从具体的工作制度上看,信息技术的迭代令“数目字管理”被过度使用,增加了劳动者内卷感的发生可能。当前,互联网平台以数字化和数据化的方式对劳动者进行了全方位的管理,基于绩效、流量等量化指标实施资源分配乃至末位淘汰。这种“赶工游戏”的制度设计,让网络高新技术公司变成了“互联网大厂”,相关从业者也随之沦为“打工人”。尤其是随着“互联网大厂”对流量入口的争夺日益激烈,以往技术公司强调的狼性文化,野蛮地升级为“996”“007”“大小周”等更为缺乏人性的制度安排。由此,“打工人”长期累积的身心俱疲在工作机制持续恶化的情况下,凝聚为一种集体化的内卷感。尤为严重的是,这套被鼓吹为“互联网思维”的管理理念还渗透进其他领域,“奉绩效为圭臬”成为新的价值导向和评价原则。无论是遵循“绩点为王”的顶尖高校学生,还是被台账绑住手脚的基层工作者,超量劳动、超时工作和超长“待机”都在被迫常态化。内卷感伴随信息技术的普遍应用而遍布各细分领域。

(二)复杂的社会内外部环境催化了内卷感

内卷感的形成不是瞬时的,而是各类社会因素长期作用的结果。首先,从全球社会层面看,世界正面临经济衰退、逆全球化抬头、保护主义和单边主义盛行、地缘政治风险上升等不利局面,这不同程度地影响了我国部分领域的从业者,增加了他们对外部环境波动的困惑与悲观。

其次,从本土社会维度看,我国处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,攻坚克难的现状必然给相关群体带来直接或间接的转型压力,而且,新旧动能的转换还会产生必要淘汰,加重了传统行业中失意者的焦虑和挫败,这些情绪都成为孕育内卷感的基本要素。

最后,从近期现实角度看,突如其来的新冠肺炎疫情显著激化了各类不稳定因子。流行病心理学认为,新型传染病的暴发会导致恐惧、怀疑、道德危机、集体非理性等失控的情绪。新冠肺炎疫情持续时间长、波及空间广、影响范围大,对民众认知和情绪模式的改变尤为深刻。随着我国从疫情应急管理进入常态化防控阶段,人们“对疫情本身的焦虑逐渐转向对家庭关系、经济生活状况和未来发展的焦虑”[14]。疫情期间的焦虑之所以被打上内卷的标签,很大程度上起因于大众对“内循环”概念的错误理解。2020年5月,“国内大循环”“国内国际双循环”成为破解疫情对我国经济社会挑战的顶层设计。但这一战略提出后却遭遇了传播的意外后果,“内循环”在各种信息的干扰下被误读为“关起门来搞发展”的封闭型政策,加重了人们对未来的担忧。部分群体甚至不明就里地认为,疫情期间发生的就业波动、失业风险和收入锐减等问题,会在“内循环”中进一步恶化。而后,由于“内卷”与“内循环”在词形上的相似,大众便将一段时间以来累积的负面情绪,全部宣泄到以内卷为话题的网络叙事中,从而造就了一种超越个体感知的集体内卷感。

(三)感性化的网络传播生态助长了内卷感

当前,全球社会已进入深度媒介化阶段,这意味着情感的表达与传播都受到社交媒体的深刻影响。内卷感同样带有媒介化情感(mediated feeling)的属性。一方面,随着近年来的“互联网下沉”,网络用户逐渐从早先的精英人群转变为草根大众,“轻说理、重情绪”的信息环境快速成型。特别是当下社交媒体已然呈现出内容爆炸而注意力稀缺的生态,以情绪化言论来获取流量成为常态。“情感公众”(affect pubilic)、“情感共同体”(affect community)、“论战式公共领域”(agonistic public sphere)等分析性概念的涌现,无一不展现出“情胜于理”的网络社会现实。在此环境中,网民并不关心内卷的精准定义,而是看重内卷一词能否唤起自我和他人的情感联结与共鸣,这也就使得内卷成为一个用来表达共通情感的新符号。

另一方面,网络沟通所带来的负性偏向效应使内卷成为了负面情绪的泛化指代。网络化的负性偏向效应是指负面信息更易受到人们的关注,其在传递中的记忆点和存活率更高。尤其在面对模糊事件时,网民倾向于在社交媒体中作负性的信息解读和观点表露,于是更容易引发普遍化的消极体验[14]。内卷感的发生亦复如是。内卷一词开始在网络传播时存在词义相对模糊的情况,这决定了内卷感不可能如病毒一般通过准确复制自身而实现感染(contagion)或扩散(diffusion)。相反,内卷感的传播依靠的是网民对“内卷”词义的再演绎,即多数网民通过对“内”与“卷”的直观想象或跟风模仿,将自我感知到的消极情感一股脑地投射进以内卷为主题的话语框架之中,并对其进行重新的负性赋值。因此,内卷感不是个体负面情绪的简单叠加,而是风格化的情感共振。随着越来越多的负性体验以不同的版本和面貌混合进被笼统贴上内卷标签的情绪之中,内卷感也就变成了消极情感的总体性代称。透过内卷感,还能窥见消极情感数字化传播的内在趋势。

四、网络消极情感的传播趋势

社会环境,特别是媒体环境会改变人们的精神状态和情绪表达方式。在大众媒体时代,海量的影音产品造成了信息超载和信息毒害(infotoxins),致使受众产生过度震惊、非现实感、同理心丧失等负性体验[15]。在数字化浪潮下,负面情绪的生成与传播并未消除,反倒以流行语的形式在社交媒体中继续演化。如果以内卷感为参照,可以发现,现今消极情感的数字化传播,在“量”和“质”方面呈现出两个新特征:在数量上,网民用于表达情绪,特别是负面情绪的流行语逐年增多;在质量上,这些宣泄情绪的热词存在同义重复和缺少建设性功能的危机。以内卷为例,无论是与早期的“郁闷”“压力山大”对比,还是和近年的“丧”“太南了”相较,它都很难称得上是突破性的情绪表达。网民以内卷来标识和传递情感,只是用表面新潮的词汇排解与过去相似的负面情绪,实则并未真正获得可行、见效、有益的纾困之法。以内卷感为新表征的消极情感,在数字化传播中呈现出短暂性、失真性和去批判性三种具体趋势。

(一)消极情感在数字传播中的生命周期愈发短暂

2016年至今,从“蓝瘦香菇”“尬”“佛系”到“内卷”,这类每年更新的网络流行语都试图以戏谑的姿态表现集体性的消极情感。不过,它们大多只变更或挪用了原有的词义、词形,其内核仍然是对烦闷、焦虑、压力、愤怒、倦怠、失落、荒谬等基础体验的排列组合,极容易在热度消退后被取代和遗忘。从理论上讲,以网络流行语为载体的消极情感表达花样翻新,体现了现代社会“情感量产的爆炸”和“情感质地的稀薄”[16]。消极情感的数字传播变成了一种“走马灯”似的过场——快速更迭、短暂停留、浅层表达。

(二)消极情感在数字传播中日益失真地反映社会

已有研究表明,为了获得更高的可见度和讨论度,社交媒体用户会选择以夸张的语言来放大自身的情绪与感受[17]。比如,情感浓度极高的“X二代”“隐形贫困人口”“小镇做题家”等流行语,都过度渲染了民众对阶层固化的不安。陈云松等[18]学者通过数据分析证明,中国社会现今的流动性良好,阶层固化只是一种基于各种历史比对所产生的相对停滞感所导致的社会性焦虑,并经由社交媒体被情绪性地夸大。内卷感的传播亦是如此,它让人们在消极情绪的围困下只聚焦到少数领域的非理性博弈,而忽视了我国社会良性竞争的全局与高质量发展的新局。可见,拟态环境中的消极情感传播极易失真,并可能加剧民众的片面认知和态度极化。

(三)消极情感在数字传播中不断丧失社会批判性

社交媒体在诞生之初就具有“技术赋权”的效应,早期一些指向争议性事件并传达民众关切的情绪化热词,也因此充当了“弱者的武器”。诸如“河蟹”“房叔”“躲猫猫”等词,便带有强烈的社会批判意味。随着网络社会步入“词时代”,大量流行语仅昙花一现、用后即弃,再难引发民众对情绪所指向事件的持久关注和讨论。网民已习惯将流行语作为趣味交流的“梗”,在碎片化和泛娱乐化的使用中丢掉词语潜藏的批判性。从“感觉身体被掏空”到“内卷”“躺平”,网民更多地是利用这些情绪化的热词实现自嘲或互嘲,而未做到有效地诘问和对抗资本。同时,资本还熟练掌握了一系列“融梗”技巧,灵活地将网络热词收编进广告文案和商业推广之中,这进一步削弱了消极情感在数字化传播中应有的批判力量。饱含情绪和批评的流行语似乎已陷入“后反讽社会”(post-ironic society)的漩涡之中——民众的负面情绪越激烈、话题性越强,就越可能被市场征用而沦为仅供消费、逗乐的商业符号。

当然,也必须承认,以上维度只是一种分析性视角,不能涵盖消极情感数字化传播的所有趋势。现阶段,一些表达负面情绪的热词正以关联性、集群性较强的形式出现。比如,“内卷”与“996”“打工人”“摸鱼”“躺平”等词语,就共同反映出网民对职场过劳的怨气逼近爆发临界值。这些借网络热词传播而被不断夸大的消极情感也并非全然有害于社会平稳运行。如“内卷”“阶层固化”等基于学术概念而被挪用的流行语,即便其在网络传播中无法反映出我国社会的真实全貌,但起码充当了未雨绸缪的预警,对于转型期的中国尤其重要[18]63。

五、结论与治理反思

2020年以来,内卷一词从分析发展事态的学术概念,悄然转变成表达负性体验的网络流行语,并在网络传播中被型塑为一类复合的消极情感总体性指代,即笔者所称的内卷感。内卷感的产生与数字技术、宏观环境和传播生态密切相关。特别是在不稳定、不确定性因素增多的情况下,少数领域存在的无序竞争及其引发的负性体验被网民集中关注与放大,由此加剧了内卷感的在线共鸣。同时,以内卷感为线索,可以发现消极情感数字化传播的内在趋势——网络负面情绪以流行语的形式疾速迭代,这些情绪因对现实反映的失真而诱发错误认知和态度极化,最终由于丧失批判性价值而彻底消解在商业化的“玩梗”游戏之中。

当前,内卷感与其他负面情绪在社交媒体的叙事中相互勾连并助推。在此背景下,学术研究不能只关注作为经典概念的内卷是否被滥用,而应对作为消极情感的内卷展开理论反思。首先,如果说经典文本中的内卷是学者基于顶层视角而描述的“发展难题”,那么,如今的内卷则演变成民众通过自我感知而表达的“生活困局”。需要警惕的是,由于内卷这一概念先天带着其来有自的学术光环,当它被用作网络流行语时,寄生其中的负面情绪也借此获得了高度的传播合法性。如果再加上知识精英和意见领袖的青睐,大规模“转评赞”就更易促发新媒体事件。其次,我国在“十四五”期间进入新发展阶段,面临高质量发展必须应对的“爬坡上坎”以及全球性的外部挑战,群体性焦虑和压力的强度势必超越以往。可以预见,即便在内卷一词的热度褪去后,仍会涌现出其他与“内卷感”表达相似的新话语,对此要予以正视并做好疏导。最后,随着全球社会的深度媒介化,情绪传播比真相传播的速度更快、影响更广。无论是在线还是离线的公共领域,都很难再以哈贝马斯力倡的理性化为范式,而是充盈着过度情绪化的非理性主张。这既成为了网络消极情感的滋生环境,也给维持现代社会的平稳心态提出了新的治理难题。

未来一段时期,社会生态和社会心态的互构会日益剧烈,情感治理将变得越来越重要。情感治理必须秉承“依情治理”和“以情治理”两大原则。所谓依情治理,是指在充分认识群体性负面情绪的基础上,因势利导地促使大众反思自身对情感的言说方式是否得当,表述事实是否清晰,态度行为是否过激。而以情治理则是要通过构建积极的社会心态来克服民众的消沉、低落、不满、愤怒等负性体验,大力营造可感知的希望与可憧憬的未来,以“有感发展”引领新时代追梦人。最后还需进一步指明的是,依法治理是情感治理的前提。法律是本位,情感规制和感性引导则是手段。伴随我国治理体系和治理能力现代化探索走向纵深,关注人的情感、心理、心态等要素,将成为柔性治理的重难点,也将构成本土社会理论新的知识增长点。