地铁车厢疏散诱导信息对比实验研究

2022-03-24黄中意朱辰超房志明

黄中意,田 赛,朱辰超,房志明

(上海理工大学 管理学院,上海 200082)

发展轨道交通是缓解城市交通问题的重要途径,与出租车、公交车等其他交通方式相比,地铁单节车厢乘客多、站台人员密度高、地铁站内结构复杂且在地下运营。以上特点意味着地铁系统内如果发生重大的突发事件,有可能演变成为群死群伤的特大事故。针对地铁人群的疏散问题,学者们主要通过建立模型和组织实验开展研究工作。

模型研究方面,广泛应用的模型包括社会力模型,元胞自动机模型和宏观经验公式模型, LONG等[1]将社会力模型与行人特征相结合,研究行人行为对疏散引导的影响;熊国强等[2]基于元胞自动机理论,利用AnyLogic软件平台对地铁站内突发客流及其影响因素进行了分析;刘智成等[3]利用经验公式和理论分析的方法,获得了不同站台形式设计方案下地铁站的最大运输能力的理论值;梅艳兰等[4]通过对地铁站密集人群应急疏散的目标和约束条件进行剖析,构建地铁站密集人群应急疏散能力分析模型,然后用Pathfinder软件进行仿真验证。实验研究方面,PROULX等[5]在伦敦地铁开展未提前通知的疏散演习,统计了不同提示组合下从语音开始播放到人群最早开始疏散的时间;侯团增[6]通过对一起真实案例进行视频分析,统计了从突发事件发生到运营公司确定实验方案以及乘客最早开始疏散之间的时间;针对站厅和车站中的人员,研究者通过在地铁枢纽开展观测实验获取了人群运动时的流量、密度、速度及两者之间的相互关系[7-8];黄利华等[9]在北京地区开展问卷调查,获取了乘客在地铁突发事件下对典型疏散行为的认知情况。

从发展趋势上看,虚拟现实(virtual reality,VR)技术被越来越广泛地应用于可控实验研究。与真实场景实验相比,VR实验具有更佳的可控性、可重复性、经济性和安全性[10],近年来被越来越多地用于研究紧急情况下的人员行为[11]。通过开展VR实验,学者们探究了消防广播的内容[12]、语速与信息量[13]对人员情绪及疏散路径选择的影响,指出VR似乎非常适合评估疏散过程中的个体因素和心理因素;另有学者以指示标识为对象,开展VR实验研究了标识的位置[14]、动态特性[15]对疏散路径选择的影响,并通过眼动仪分析不同指示标识设置下视觉注视点的变化特征[16]。

通过上述调研发现地铁疏散相关研究大多数针对的是站厅或站台,极少有研究针对车厢内部。考虑到诱导信息是车厢内疏散的主要干预方式,基于可编辑VR实验平台探究5种不同的诱导信息对车厢疏散的作用效果,通过定量与定性评价对比其优劣,最终为车厢内的疏散诱导信息的设置提供建议和实验数据支持。

1 实验开展

1.1 可编辑VR实验平台

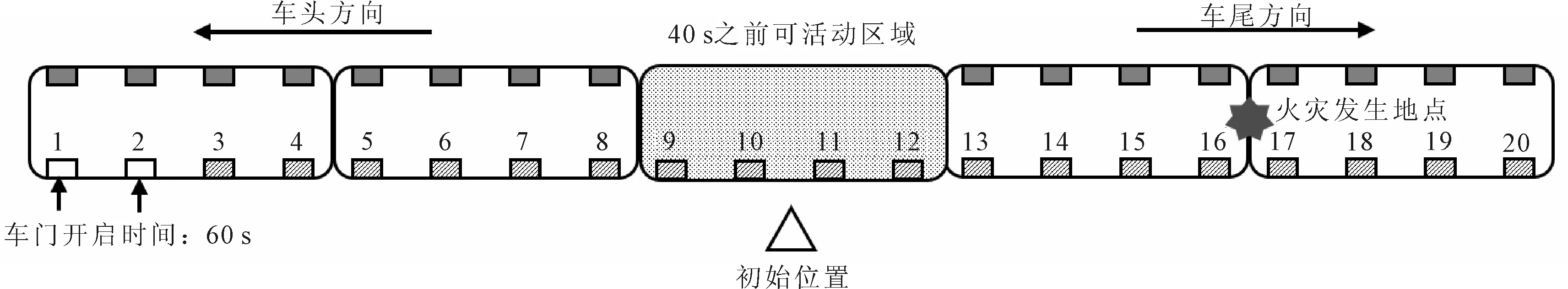

笔者所在团队使用Unity3D和MAYA软件开发了可编辑疏散动力学实验平台,实验在该平台的地铁车厢场景中开展,如图1所示,该场景包括5节车厢和1个站台。该实验平台的最主要特点在于可自由编辑实验参与者的起始位置、设置结构、火灾和烟雾位置及发生时间、诱导信息种类和属性、NPC运动轨迹等。实验参与者通过佩戴VR眼镜(HTC VIVE Cosmos)进入场景,并通过手柄控制虚拟人物的运动和交互。

图1 地铁车厢内场景

1.2 实验场景

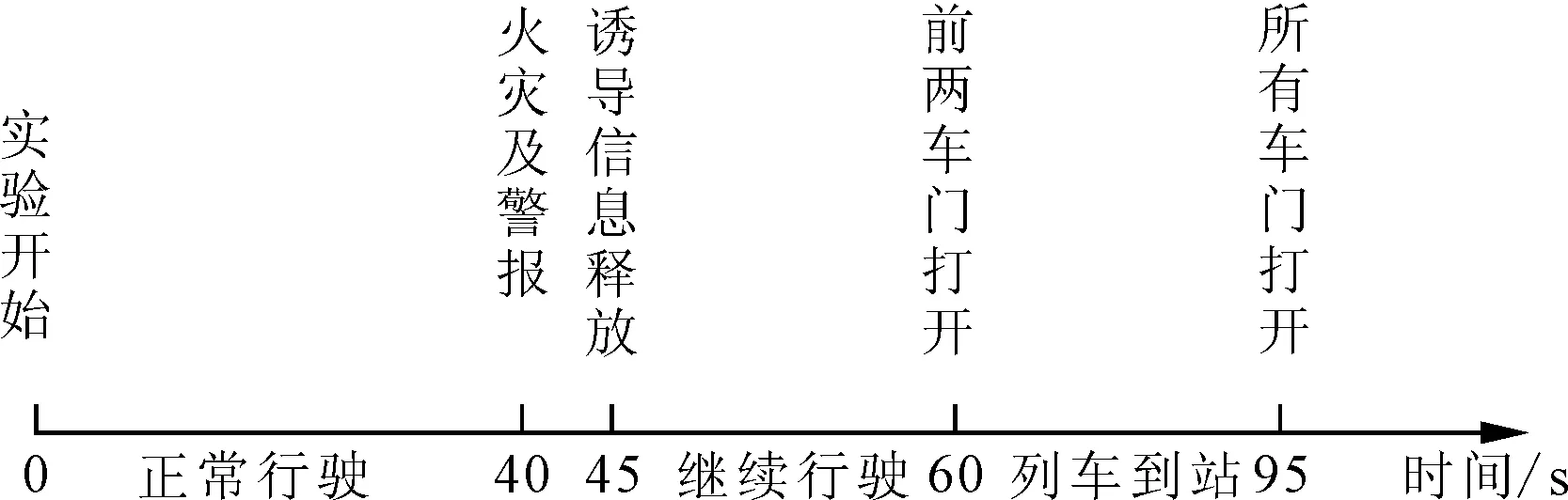

实验场景如图2所示,模拟列车尾部(第4节和第5节连接处)发生火灾,导致车门控制系统发生故障,只有第1节车厢的两个门可以及时打开的情况。虚拟人物初始化位置在第3车厢附近的站台区域,为避免火灾发生时刻参与者在地铁车厢的位置相差较大而对实验结果产生影响,在火灾(40 s)发生之前参与者只可在第3车厢内移动,之后即可自由探索出口。火灾发生点设置在第4、5节车厢的连接处,列车到站后只有第1车厢的前两个车门(标号1和2)在列车到站时打开,其余车门开启时间为列车到站后35 s。实验过程中的重要事件节点和对应事件如图3所示。

图2 地铁车厢场景示意图

图3 实验重要时间节点及事件

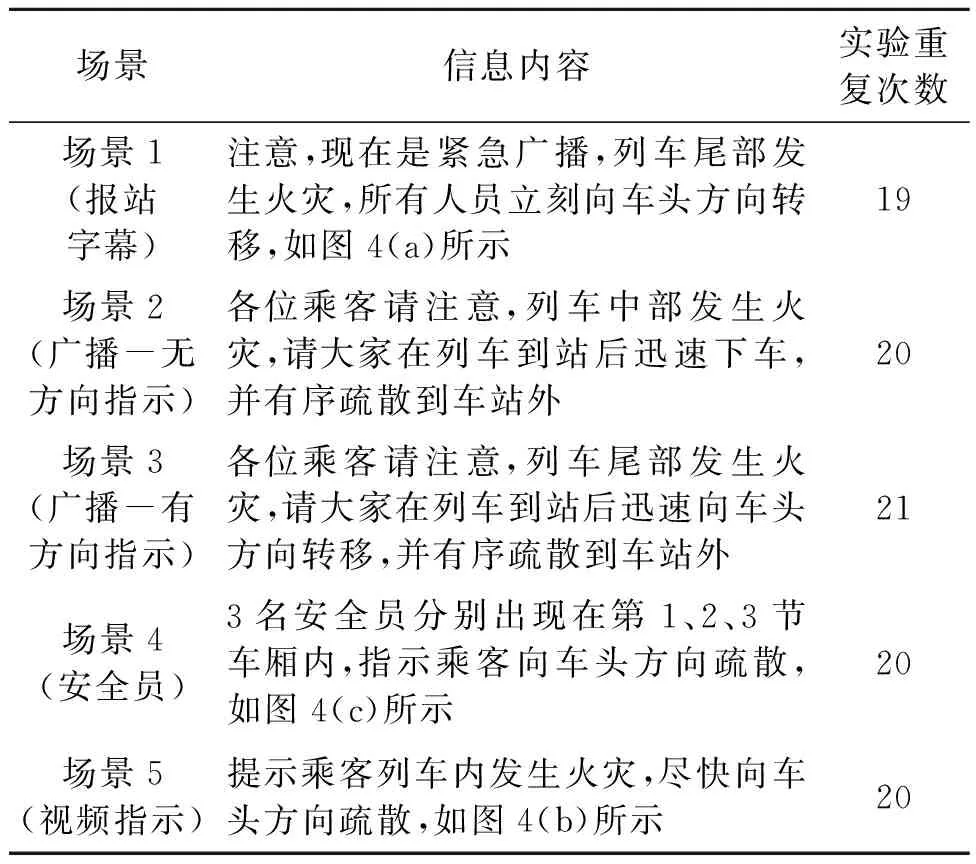

根据在45 s时释放诱导信息的不同,实验可分为5个子场景,分别为:报站字幕、广播语音(未指明具体疏散方向)、广播语音(指明疏散方向)、引导员肢体动作、地铁车门旁的视频指示,更具体的信息描述如表1所示,3种视觉指示的效果如图4所示。因此,实验的主要目的在于探究不同诱导信息对车厢内乘客疏散的影响。

表1 诱导信息设置

图4 报站字幕、视频指示、安全员效果图

1.3 参与者

通过在线方式在上海理工大学招募了100名参与者,感兴趣的学生通过填写问卷报名,他们在持续20 min左右的实验结束之后会获得50元的报酬,最终所有参与者(平均23.6±1.25岁,21~28岁不等;50名男性和50名女性)都完成该实验并提供了有效数据结果。每个参与者都需参加4次连续进行的实验,分别为乘坐体验实验(无任何突发事件和诱导信息)、诱导信息单独作用实验(分析对象)、NPC指引实验、NPC和广播信息冲突实验。因此实验参与者在进行分析实验(第2次实验)时,完全不清楚实验目的,且每人仅开展一次实验,从而避免了得知实验目的之后造成的干扰。最终,5个场景分别获得了19、20、21、20、20份数据。

2 数据采集

得益于虚拟环境的数字化特性,笔者通过录屏和软件内部记录,采集了实验过程的第一人称视角视频和人员运动轨迹。人员轨迹以Jason格式保存,每秒记录一次人员中心点在二维平面上的投影位置。

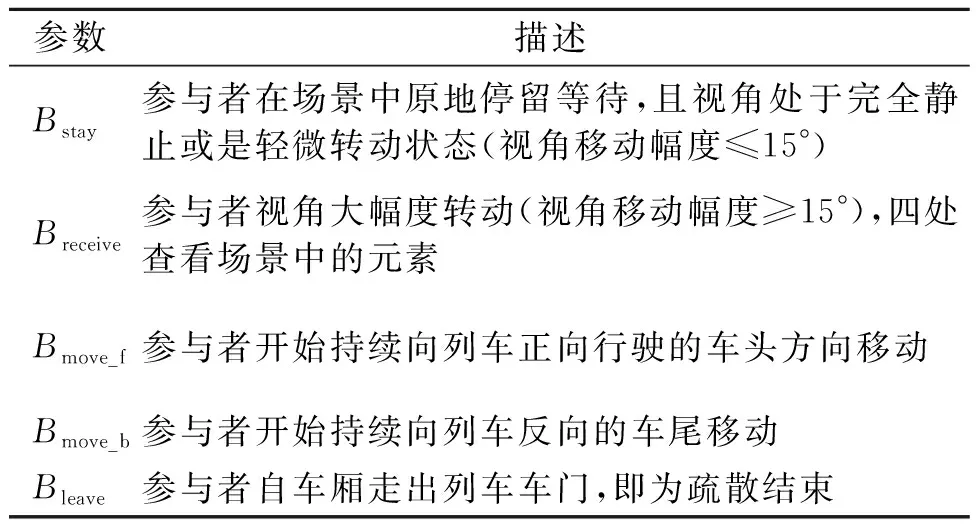

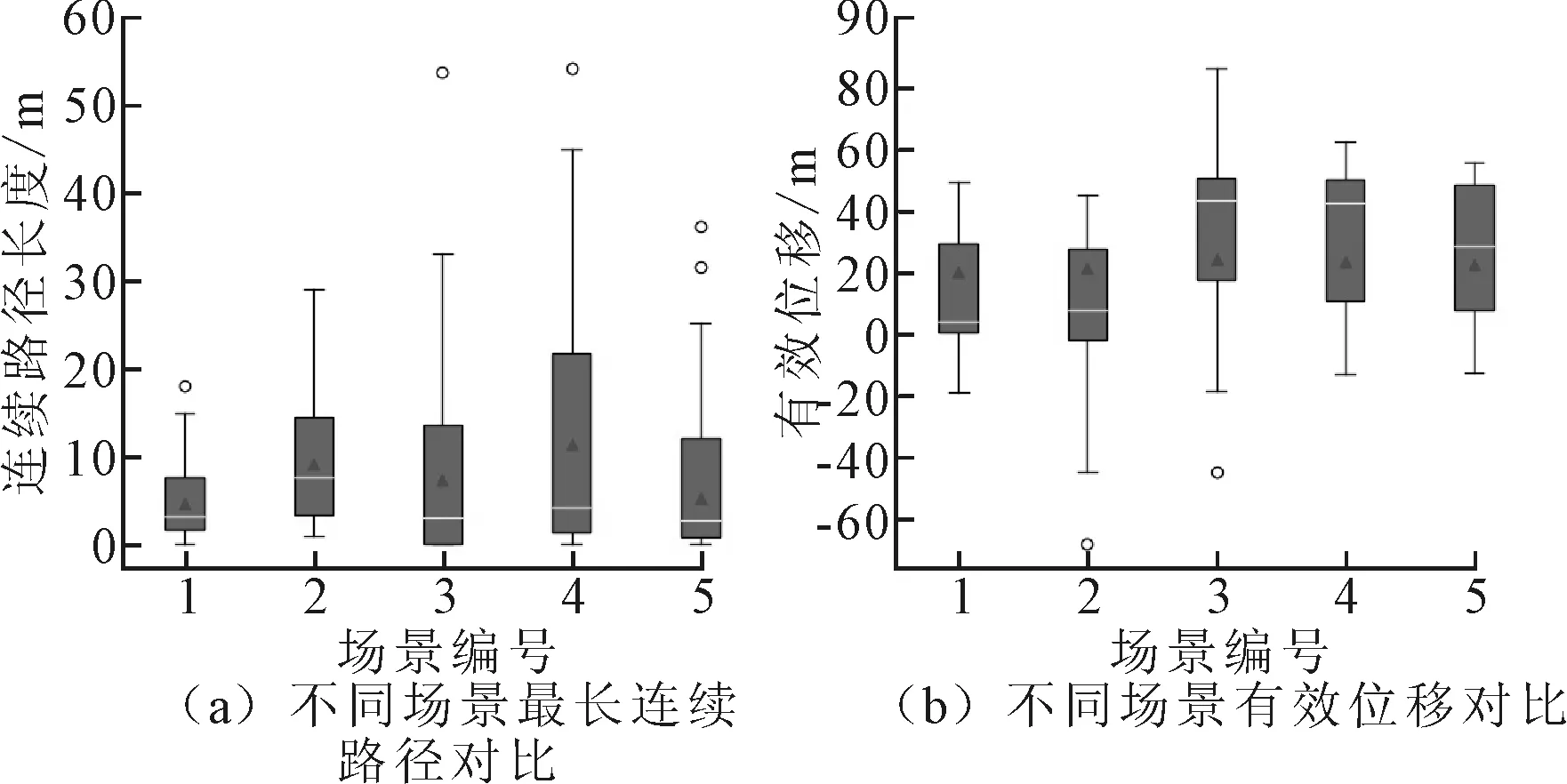

运动轨迹是参与者运动特性的体现,而参与者行为的变化需要从视频数据中手动获取。通过观察第一人称视频,将参与者的行为划分为5个类别:原地驻留等待(Bstay)、接收信息(Breceive)、向列车前方移动(Bmove_f)、向列车后方移动(Bmove_b)、走出车门(Bleave)。5种行为模式及其对应的判定条件如表2所示。根据上述定义,通过仔细查看第一人称视角视频将实验过程手动标记为时间-行为序列,结果如表3所示。针对每个实验参与者,分别记录某一行为模式的种类及其开始时间。根据前文可知,火灾及警报在40 s时产生,因此统计也从40 s开始。则表3中1号参与者的行为序列可以描述为:40~52 s,原地停留;52~62 s,接受信息;62~86 s,向车头方向运动,并于86 s离开车厢。

表2 参与者可执行行为参数

表3 参与者时间-行为序列

3 疏散时间与行为特征分析

3.1 预动作阶段

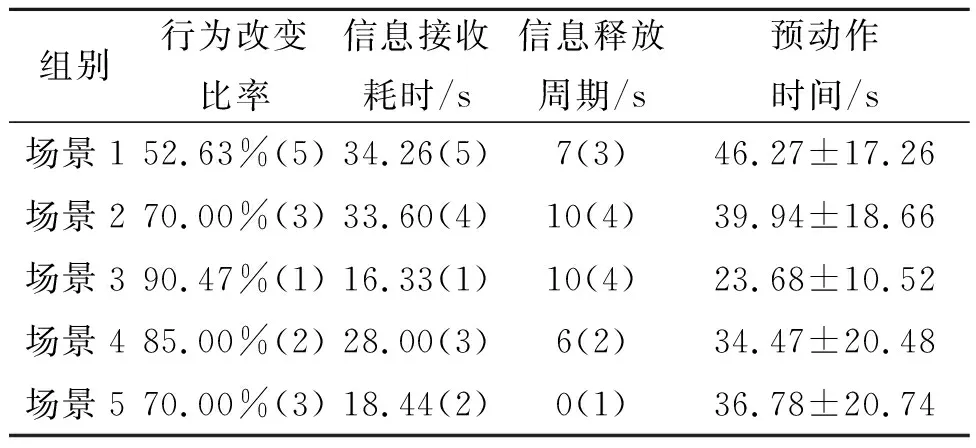

在人员疏散领域,疏散的预动作阶段通常是指从突发事件发生到人员开始疏散这段时间。在实验中,火灾及车门处的报警是从40 s开始的,则预动作阶段也从40 s开始。由于实验人员处于车厢的第3节且该节车厢所有车门均关闭,人员一旦开始疏散,需向车箱的前方或后方运动,即在行为序列里出现Bmove_f或Bmove_b。因此,将行为序列中第1个Bmove_f或Bmove_b出现的时间记为预动作阶段的截止时间。值得注意的是,在95 s时所有车门会自动打开,表示实验结束,所以在某些实验的行为序列中并未出现Bmove_f或Bmove_b,即人员从始至终都没有开始疏散。在这种情况下,实际上是无法获取准确的预动作时间的,或者说预动作时间至少大于55 s,出现这种情况的实验为超时实验。在5种实验场景中,超时实验次数分别为9、6、2、3、6。也就是说,报站字幕和广告屏幕容易被忽略,广播(有方向指示)和引导员则不容易被忽略。由于场景2中的广播并没有为乘客疏散指明方向,有6位参与者选择原地等待而不是听从广播的指引尽快疏散至车厢外。因此,在广播中应明确下一步需采取的应对行为。

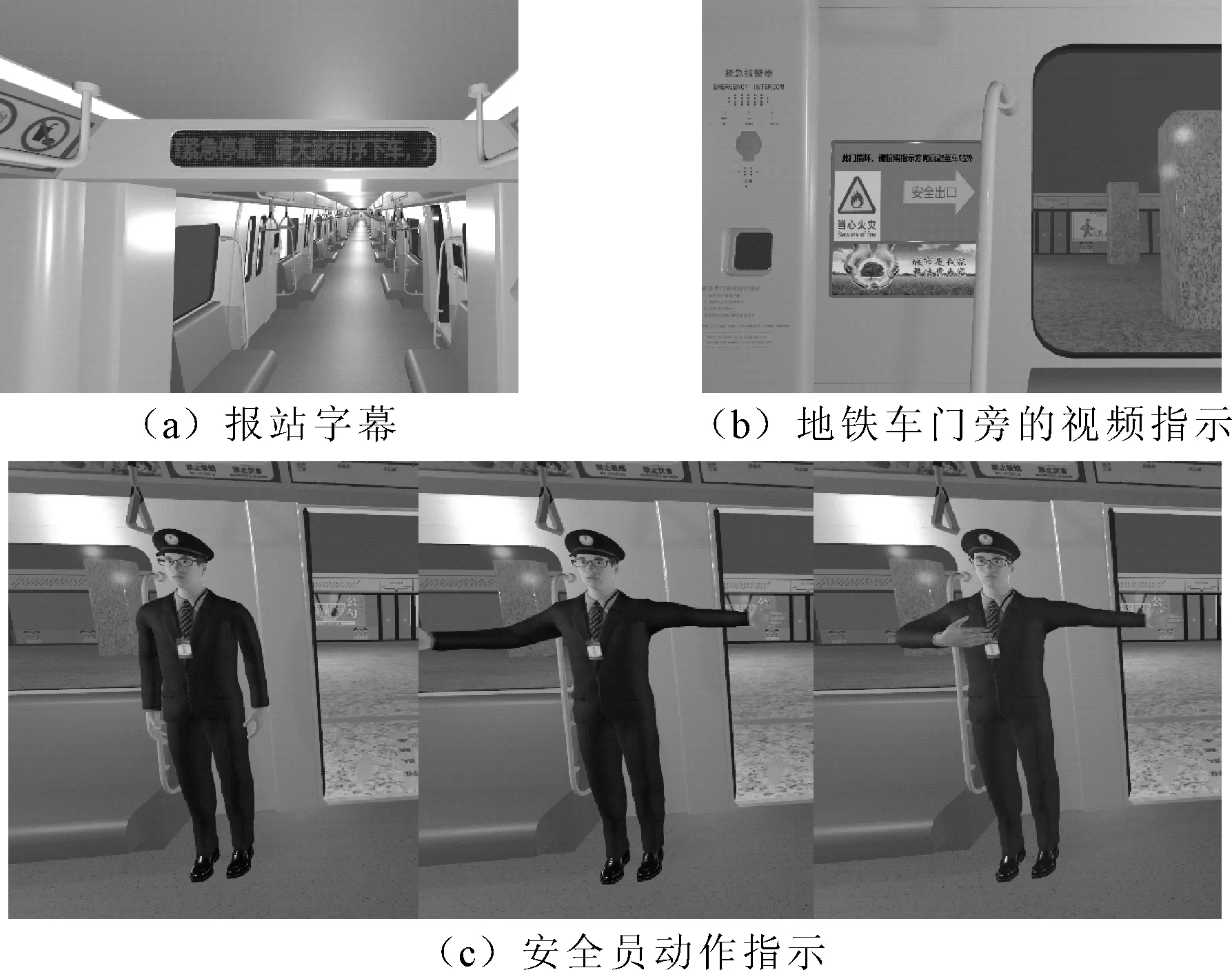

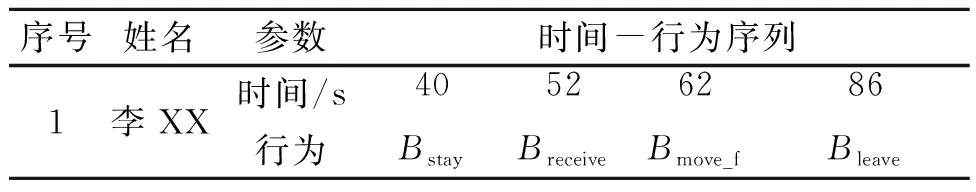

为了对预动作时间进行进一步分析,在计算预动作时间时将超时实验进行了剔除,剔除后不同场景的平均预动作时间如表4所示。为减弱异常值的影响,在计算平均值和标准差之前都对数据进行异常值检测与去除,异常值的检测标准为[Q1-1.5IRQ,Q3+1.5IQR]以外的值。其中,Q1和Q3为上下四分位数,IQR为分位间距。由表4可知,视频指示(场景5)与有方向指示的语音(场景3)的预动作时间较短,安全员(场景4)和无方向指示语音(场景2)其次,报站字幕(场景1)的预动作时间最长。笔者进一步地在表4中对比了预动作时间和超时实验数量的排名,发现与超时实验数量中的排名相比,场景5和场景4的排名发生了反转。其原因在于两种信息的易理解性有差异。乘客视角中视频指示如图5(b)所示,一旦乘客注意到该视频,则很容易看清楚并理解该视频的引导信息。而对安全员而言,其在乘客视角中如图5(a)所示。根据该图,安全员站位与乘客有一定的距离,在照明不足的情况下即使车厢空旷,待疏散乘客也难以第一时间看清楚引导员的动作,在开始运动之前需花费更长时间看清并理解引导员意图。

表4 不同场景的预动作时间(剔除超时组)

图5 实验参与者视角中的引导员和视频指示

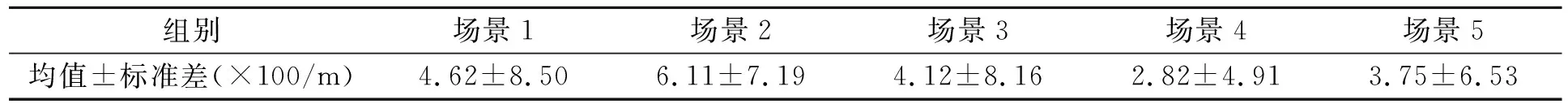

为了定量分析信息理解耗时,对整个实验过程中Breceive的时长进行了统计,结果如图6所示。由图可知,报站字幕和广播(无方向指示)的Breceive几乎处于同一水平,其均值分别为34.26 s和33.60 s。排在第3位的是引导员,其均值为28.00 s,明显大于广告视频的18.44 s和广播(有方向指示)的16.33 s。正是不同诱导信息在理解耗时上的差异,导致场景5和场景4在预动作时间排名上的反转。值得注意的是,尽管广播(有方向指示)在各方面都表现较好,但其预动作时间仍比场景5中的长。根据文献[17],其主要原因在于语音信息的释放受语速的影响。在实验中,场景3的语音共持续约10 s,即使该信息很容易被察觉和理解,仍需额外耗时10 s在信息的释放上。如果参与者第一遍没听清楚,需要再等待10 s以重新获取该信息。与听觉信息相比,视觉信息的释放更加持续和直接。报站字幕由于显示字数有限,需要以滚动字幕的形式播放所有文字信息,滚动一个循环耗时约8 s;引导员做一个循环的肢体引导动作耗时约6 s;广告屏幕上的视频由于每一帧都明确指明安全出口方向,因此其耗时为0 s;不同场景下信息释放耗时及其排序如表5所示。

图6 不同场景中Breceive持续时长

表5 不同诱导信息的释放耗时

3.2 运动阶段

运动阶段是指人员从开始运动到通过安全出口逃离的阶段。在实验中,只有1名虚拟人物(即实验参与者自身),且实验参与者通过手柄控制运动速度。虽然可以通过手柄控制运动速度,但由于车厢中没有障碍物且无体力限制,实验参与者通常会选择将手柄摇杆推到最前方,以最快速度(1.5 m/s)在场景中运动。因此,实验运动阶段更多体现的是疏散决策的延续,运动速度的变化参考意义并不大。在这一阶段,主要从出口选择、运动耗时、运动连续性、方向转换频率、路径长度5个方面对比不同诱导信息的性能。首先在出口选择方面,由于在超时前只有最前方两个车门被打开,因此只有从1号和2号车门离开车厢的人员才被视为成功疏散者。根据路径文件统计了各组实验中车门选择的频次,结果如表6所示。

表6 车门选择频次统计

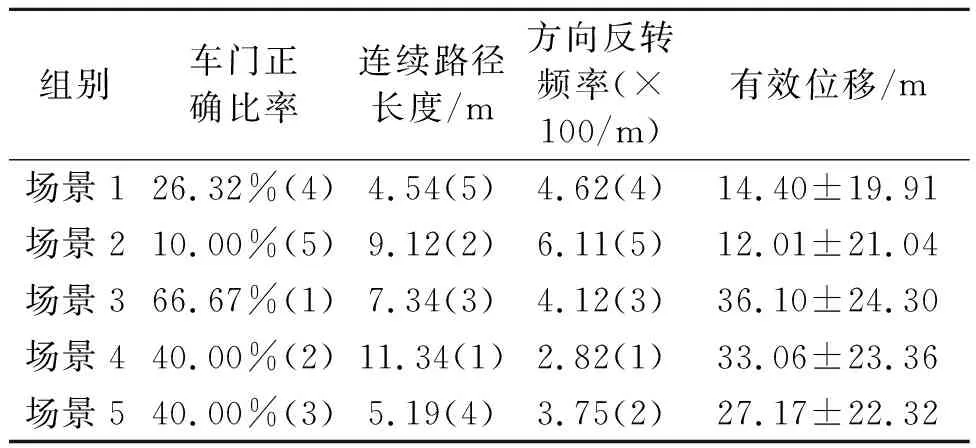

由表6可知,场景3中选择1号和2号车门的频次远高于其他场景,而场景2中选择1号和2号的频次远低于其他场景。这表明广播中是否指明疏散方向可能起到截然相反的作用:指明疏散方向可将大部分乘客引导至指定出口,而不指明疏散方向将使大部分乘客滞留在本车厢附近。同时注意到,在所有实验中仅有两位参与者从出口3离开,这可用文献[17]中的结论解释:乘客可以观察到临近车门的开启情况。因此只要能运动至车门3附近,基本都会选择从车门2离开。在所有场景中仅有1名乘客选择从第5节车厢离开,其主要原因在于火灾发生于第4节和第5节车厢之间,即使是在虚拟场景中,也极少乘客选择穿越火源从最后一节车厢离开。

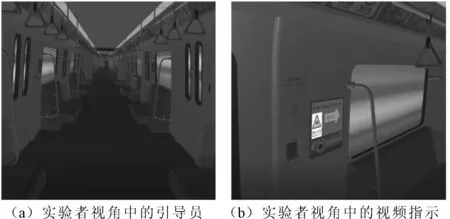

图7 不同最长连续路径及有效位移分布

运动连续性体现了参与者对车厢内疏散路径长度的容忍度。由于实验开始时人员被限制在车厢内部,而超时前只有1号和2号门是常开的,因此参与者几乎要穿越两节车厢(约40 m)才能找到可用出口。在实验平台中,每1 s记录一次参与者的位置,将任意2帧之间距离不小于0.2 m的路径记为一段连续路径。基于上述定义探究了不同组实验最长连续路径的分布,即首先提取每次实验的最长疏散路径,然后用小提琴图对比不同场景下最长连续路径的分布,结果如图7(a)所示。图中的平均值是剔除异常值之后的结果。以去除异常值后的平均值为评判标准,各场景从大到小依次为:场景4、场景2、场景3、场景5和场景1,其数值分别为4.54、9.12、7.34、11.34、5.19。在4组指明方向的场景中,仅有一组(场景4)的均值大于未指明方向的场景(场景2),这表明人员在意识到突发事件发生后,会通过较长的连续运动探索安全出口的位置。而在指明方向的场景中,连续运动的距离主要受信息连续性的影响。在场景4中,每个车厢连接处都有一个引导员,且引导员的体积、动作都较为明显,即使在远处看不清楚引导员的动作,仍然可以提供连续的视觉指引。而在场景5中,提供视频指示的广告屏幕安装在每个车门附近且尺寸较小,参与者需走近观察,进而造成运动的中断。场景3虽然可以持续不断地提供语音指引,但其效果与连续的视觉信息仍有差距。综合上述分析,用连续路径的长度表征诱导信息的连续性。

如上文所述,参与者从起始车厢到可用车门至少要运动约40 m的距离,而连续路径的平均值仅为4.76 m,结合实验视频发现参与者在运动的过程中会对诱导信息的准确性产生怀疑,从而产生方向反转、仔细查看后方车门的现象。因此,运动方向的反转体现了参与者对信息准确性的置信情况。进一步地,基于运动轨迹提取了方向反转的次数:以某一帧的位置为中心,分别计算前一帧和后一帧的位移在列车轴线上的投影,当两次投影符号相反且距离均大于0.2 m时被标记为一次方向反转。考虑到反转的发生与运动距离的长度有关,将反转次数用距离进行了归一化,得到每次实验的平均反转次数,不同场景的结果如表7所示。在指明疏散方向的场景中(场景1、3、4和5),路径反转发生频率最低的是场景4,表明实验参与者对人工指引最信赖。而场景3中路径反转发生相对较多,这表明即使是带有引导信息的语音广播,参与者对其的信任程度仍不如视频信息,与人工指引更是存在较大差距。

表7 运动方向反转次数对比

由于实验存在强制结束机制,因此运动阶段的时长并不一定能反应诱导信息在该阶段的优劣,例如某参与者并未注意到危险信号而是一直等待,直到95 s时车门打开强制结束实验才开始运动,并从最近的车门离开车厢。则在此例中,总的疏散时间约为55 s,其中绝大部分处于预动作阶段,运动时间可能很短。因此,用有效位移来从总体上对不同诱导信息的作用效果进行评价。考虑到安全出口的方向在列车头部方向,用车头方向位移的矢量和来表征有效位移,结果如图7(b)所示。从去除异常值之后的均值上看,场景3的有效位移最长,场景4和场景5次之,场景1和场景2较短。此外,分别计算了5个场景中有效位移占总运动距离的比例的平均值,分别为0.90、0.26、0.90、0.83和0.75。结合有效位移及其占比,可以对不同场景的疏散运动过程进行如下大致描述:场景1中只有少数参与者注意到字幕上的诱导信息选择向车门方向疏散,其他参与者都在原车厢等待直到车门被强制打开结束实验,因此有效位移较短而占比较高;场景2中大多数参与者从广播知晓了火灾的发生,但由于广播没有指明具体的方向,因此在车厢中进行了安全出口的前向和后向搜索,因此有效距离短且占比较低;场景3-5中参与者均有较长的有效距离和较高的占比,说明诱导信息较为有效的指明了运动方向,且总体上看诱导信息在场景3和场景4中的表现接近,均优于场景5中的表现。

4 综合性能评价与讨论

笔者从两个阶段(预运作阶段、运动阶段)、6个维度对诱导信息在地铁车厢中的表现进行评价。预动作阶段从行为改变性能、信息易理解性和信息释放速率3个方面对诱导信息进行评价。其中行为改变性能用行为改变比率进行衡量,即计算实验中未超时组的占比,数值越大性能越好;信息易理解性即实验中Breceive时长,数值越小性能越好;信息释放性能用信息释放的周期表示,数值越小性能越好;最后,为了对比总体呈现出的综合性能,对预动作时间进行了无剔除统计(即将超时实验也计算在内)。评价参数及排名如表8所示。

表8 预动作阶段诱导信息参数及排名

由表8可知:①报站字幕在各方面表现均较差,难以在预动作阶段发挥主要作用;②有方向指示的广播在行为改变比率和信息接收耗时上均表现最佳,但释放周期最长,一旦待疏散人员在一个循环内没有听清楚广播内容,则需要较长时间获取下一周期的信息;③当广播的用词不指明具体方向时,行为发生改变的比率明显下降,同时接收信息耗时大幅增长,广播中应尽量指明具体的行动方案;④引导员和视频指示的性能较为均衡,其中引导员可以引发较高比率的行为改变,而视频指示则更容易被理解;⑤从预动作阶段的总时间上看,有方向指示的广播综合作用效果最佳,引导员和视频指示作用效果接近,而无方向指示广播和报站字幕效果最差。

运动阶段从车门选择比率、连续路径长度、方向反转频率3个方面对比了不同诱导信息的有效性,分别描述了诱导信息在安全出口指向性能、信息连续性和信息置信度3个方面的性能,而有效路径长度可以视为综合性能的体现,具体参数如表9所示。由表9可知:①报站字幕在运动阶段的表现较差,综合性能仅略强于无方向指示的广播;②场景3中有方向指示的广播在出口指向性能上表现最佳,而在其他两个维度上分别排名第二和第三,且综合性能最优;③广播中是否指明方向对运动阶段的影响非常大,场景3(有方向指示)与场景2(无方向指示)相比,其有效位移增长了约两倍;④引导员在信息连续性和置信度方面均表现最佳,而在出口指向性上仅排名第三,这可能与引导员只有3位且仅设置在车厢连接处有关,到达第一节车厢的参与者会失去后续的诱导信息。场景4中引导员的有效位移排名第二,与广播仅相差约3 m的有效位移;⑤视频指引在3个维度均排在第二或第三位,且综合性能也排名第三,在运动阶段其效果介于广播、引导员与报站字幕之间。

表9 诱导信息在运动阶段效果排序

5 结论

地铁车厢狭长且人员密集,为了选取地铁车厢内合适的疏散诱导信息,笔者在可编辑VR实验平台的基础上开展了由100人参与的虚拟实验,探究地铁列车发生故障、导致部分车门无法开启的情况下,报站字幕、消防广播、引导员和广告视频等诱导信息对疏散预动作阶段和疏散运动阶段的影响。实验结果表明:在预动作阶段,有方向指示的广播综合作用效果最佳,引导员和视频指示作用效果接近,而无方向指示广播和报站字幕效果最差;在运动阶段,有方向指示的广播在出口指向性能上表现最好,引导员在信息连续性和置信度方面表现最佳,视频指引在3个维度均排在2~3位,而报站字幕在各方面均表现较差。

此外,4种诱导信息在不同方面各有所长。因此,可以将不同诱导信息进行组合以达到更佳的综合性能:①预动作阶段,可以通过广播引起乘客注意,并指明安全出口的大致位置,同时将乘客注意力引导至视频指示;视频指示则提供持续不断且含义明确的疏散方向,从而让乘客迅速意识到危险的发生并决定疏散方向;②运动阶段,可通过合理安排引导员的位置、规范引导员的动作,为乘客提供视觉连续、可信度高的引导信息。在后续的工作中,将通过诱导信息耦合作用实验探究上述结论的正确性。