由内而外* 1500年前后的画室

2022-03-24克里斯托弗伍德

[美]克里斯托弗·伍德

画室不只是个制作艺术的地方:关键在于它是个由艺术家来制作艺术的地方。画室是创作主体掌控下的工作场所。尽管19世纪以前这个地方实际并不叫“画室”,但不晚于16世纪中期,已经完全确立了这样一个观念:画家和雕塑家的工作室相比其他工匠的多少有些与众不同。1直到19世纪初,画家或雕塑家的工作空间才在意大利语与英语中被称为画室,从而最终将其与作坊[workshop]或bottega区分开来。见意大利语大词典与牛津英语词典。现代法语仍旧称艺术家的画室为作坊[atelier](德语也遵循此用法),最初特指木匠的工作场所,参见本书中迈克尔·科尔与玛丽·帕多的评述(详见本书第一篇论文《画室的起源》[Origins of the Studio])。从中世纪的作坊概念到近代画室观念的转变不一定容易辨别:15至16世纪,制作艺术的物质空间与工作方式均没有大变化。这时候的艺术一直在几乎相同类型的房间里,用着几乎一样的工具和材料来制作。但艺术是什么以及艺术最终源于何处的概念,确实发生了改变。

在15、16世纪,艺术作品被理解为艺术家对世间经验的显形[transfigurations]。这一转变可以看成艺术家对传统制图程序把握现实的能力失去了信心。2对古典式模仿论的失败的分析,以及艺术的表现性概念作为对模仿论所缺失之物的一种弥补,见伊泽尔《虚构与想象:追踪文学人类学》[Iser, Wolfgang. The Fictive and the Imaginary: Charting Literary Anthropology.Johns Hopkins University Press, 1993],第287页及第六章大部分内容(可参阅中译本,陈定家、汪正龙等译,吉林人民出版社,2011年,第338页)。传统模式的图画摹仿论[mimesis]不信任图画制作者的感知与经验,并倾向于低估和轻视个人对艺术品的作用。但到了15世纪,或许是为了对付大量似乎越来越难把握的可能参照物,艺术开始重新将自己建立在感知的基础上。艺术家这时期望将现实修改成一组具象图式,以此为中介连通艺术家自己对那现实的感知与其观看者的感知。与其把摹仿看成对和谐宇宙整体[cosmos]的直接模仿,不如看成对和谐宇宙整体的某些可感部分之经验的模仿。把这种经验转化成看得懂的图画程式,被认为是自始至终受艺术家个人控制的程序。画室就是进行这种表现[performance]的地方。艺术家现在需要一处私人空间,他可以收集并专注于可感世界的片片面面。15世纪,艺术制作的这种崭新表现方式看起来激动人心,艺术家开始在他们的工作室里展现并显形经验——直接照着自然对象来画,比如画小块岩石或动物尸体,而且画人体,甚至裸体。近代艺术家的画室区别于近代前的作坊,最具决定性的一点正是这种写生实践。3近代早期画室的一般文献包括:胡特《中世纪晚期的艺术家与作坊》[Huth, Hans.Künstler und Werkstatt der Spätgotik. Filser,1923];康斯特布尔《画家的作坊》[Constable, William George. The Painter’s Workshop. Repr. London and New York, 1954; Reprint, Beacon Press, 1963];瓦克纳格尔《文艺复兴时期佛罗伦萨艺术家的世界:项目与赞助人,作坊与艺术市场》[Wackernagel, Martin. The World of the Florentine Renaissance Artist: Projects and Patrons, Workshap and Art Market (1938).Trans. Alison Luchs. Princeton University Press,1981];卡梅萨斯卡《作坊里的艺术家》[Camesasca, Ettore. Artisti in bottega. Feltrinelli, 1996],特别是第209—218、239—257页;休斯〈洞穴与铁匠铺:艺术家的画室与欧洲近代早期的知识产权〉[Hughes, Anthony.“The Cave and the Stithy: Artist’s studios and Intellectual Property in Early Modern Europe.”Oxford Art Journal, vol. 13, no.1, 1990, pp.34-48];托马斯《文艺复兴时期塔斯卡尼的画家实践》[Thomas, Annabel. The Painter’s Practice in Renaissance Tuscany. Cambridge University Press, 1995];阿尔珀斯〈画室、实验室与艺术的苦恼〉[Alpers, Svetlana. “The Studios, the Laboratory, and the Vexations of Art.” Picturing Science, Producing Art, Edit.Caroline A. Jones and Peter Galison, Routledge, 1998, pp. 401-417];希克斯〈画室〉[Hicks, Carola. “Studio.” volume 29 of Dictionary of Art, Edit. Jane Turner, Grove, 1996, pp.850-859]。

那时候,就艺术家的工作情形而言,最可效仿的模式是独处的学者在自己书房里所进行的活动,其活动围绕一些精挑细选出来的真实的残篇断简(文本,标本),这些正是学者要努力了解的。这种学者式研究的模式并非完美适配艺术。在实践中艺术制作仍然是一项集体的、协作的事业。并且这种研究模式没有给艺术家实践的全新组成部分——画写生——留下用武之地。事实上,相比自然哲学家的实用性实验,比如解剖学研究和炼金术士的试验,画家写生与学者劳作之间并没有什么共通之处。而进行这种实验与这种实践的地方,当时还没有单独的名称。因学者的活动具有影响力与悠久传统上的优势,所以它成为了新型艺术家的主导模式。

1500年前后,一些画家与雕塑家几乎被学徒和助手赶出了他们的作坊,因为他们像学者(事实上像有身份的学者)一样喜欢独自研究。莱奥纳尔多·达·芬奇[Leonardo da Vinci]就亲口讲过,明确提出那时渴望隐居的癖好:“良好的身体必须始终保有良好的心智,画家或制图师一定要保持独处,尤其在专注于研究与浮想联翩的时候。”4里希特《莱奥纳尔多文集》[Richter, Jean Paul, ed. The Literary Works of Leonardo da Vinci. Oxford University Press, 1939],494条(可参阅中译本《达·芬奇论绘画》,戴勉编译,朱龙华校,广西师范大学出版社,2003年,第29页)。瓦萨里说米开朗琪罗同样是“一个喜欢独处的人,因为他致力于需要全身心投入的艺术,就她本身而言……艺术需要认真思考、孤独及平静;她不允许心不在焉”。见瓦萨里《名人传》(英译两卷版)[Vasari, Giorgio. Lives of the Artists. 2 vols.Trans. George Bull. Penguin, 1965],第1卷第419页,及瓦萨里《名人传》(意文九卷版)[Le vite de’ più accellenti, scultori ed architettori.9 vols. Edit. Gaetano Milanesi. Sansoni, 1878-1885],第7卷第270页。(可参阅中译本《意大利艺苑名人传:巨人的时代(下)》,徐波、刘耀春、张旭鹏、辛旭译,徐波、刘君校,湖北美术出版社,2003年,第327页。)菲利皮诺·利比[Filippino Lippi]和安德烈亚·曼特尼亚[Andrea Mantegna]也同样曾做研究[studi]。5桑顿《书房里的学者:意大利文艺复兴时期的所有权与经验》[Thornton, Dora. The Scholar in His Study: Ownership and Experience in Renaissance Italy. Yale University Press, 1997],第88页。要从事学术与理论的研究工作及收藏活动,首先必须得有个私人房间,这就是那时候画室[studio]一词的意思。6意大利语studio一词,意为供研究用的私人房间,可追溯到14世纪。但独处本身并不是艺术制作的一个新标准。早在中世纪,画家(特别是手抄本彩饰师)就已经像独处的工作者一样画画了。7亚历山大《中世纪彩饰师和他们的工作方法》[Alexander, Jonathan J. G. Medieval Illuminators and Their Methods of Work. Yale University Press, 1992],图33(十三世纪)、图46 (十四世纪)、图49(15世纪中期)。有时候画家和抄写员被画在一起。不同于以往的观念是,艺术制作的基础在于同现实世界直接接触,且这种接触是一项关乎心智的、必须私自从事的劳作。例如莱奥纳尔多在断言画家与同伴说话会有碍于画家的一段话中,其明确地将写生与隐居联系在一起:“要我行我道,离群索居,这样更有益于研究自然对象的形式。”8里希特《莱奥纳尔多文集》,第494条。尚有其他艺术家为兼求隐居与基本经验,离弃了他们的作坊到户外去作画。他们的画室不是封闭的小屋,而是与荒野相交会[encounter]的。

不是所有艺术家都认为非得去户外漫步,或让自己远离这个世界。但是对所有艺术家而言,这一画室观念一旦出现,艺术与艺术制作的根基就永久的转变了。16至19世纪,画室成为艺术家免于社会习俗的有力象征,也成为无来由的谜之艺术天赋的有力象征。

这一画室观念的轮廓在古代已经出现,我们可以在普林尼记述的轶事中瞥见,那是关于亚历山大大帝到访其宫廷画家阿佩莱斯[Apelles]的工作室的轶事。据普林尼讲,当亚历山大开始高谈阔论绘画艺术的时候,阿佩莱斯就“委婉地建议他终止这个话题,说那些忙着磨颜料的男孩儿们正在嘲笑他。……有这么大权力对一位本来是暴脾气的君王施加其权威”。9普林尼《自然史》[Pliny the Elder. Natural History. Trans. Harris Rackham. Harvard University Press, 1984],第35卷第85—86页(可参阅中译本,李铁匠译,上海三联出版社,2018年,第357页)。此时,艺术家已然至高无上。在这则古代轶事中,我们同样看到艺术家的工作室作为一处私人空间被呈现,诸如那些谈论艺术家与模特儿(甚至与自己的作品)产生情爱关系的故事那样,为我们打开了不为人知的世界。这样的段子可以在文艺复兴时期反复读到。10瓦恩克《宫廷艺术家:关于现代艺术家的先辈》[Warnke, Martin. The Court Artist:On the Ancestry of the Modern Artist. Trans.David McLintock. Cambridge University Press,1993],关于画室探访的主题在第204、232—233页,第40—41页关于阿佩莱斯与亚历山大。菲利普恰克《安特卫普的绘画艺术》[Filipczak, Zirka Zaremba. Picturing Art in Antwerp. Princeton University of California Press,1994],第25—29页关于阿佩莱斯及北欧外行访客去画室的主题。关于艺术家的模特儿及其艺术作品本身作为情欲对象,见克里斯与库尔茨《关于艺术家形象的传说、神话和魔力:一次史学尝试》[Kris, Ernst and Otto Kurz. Legend, Myth, and Magic in the Image of the Artist: A Historical Experiment. Trans. Alistair Laing. Yale University Press, 1979], 第72、116—117页(可参阅中译本《艺术家的传奇》页,潘耀珠译,邱建华校,中国美术学院出版社,1990年,第60—61、102—104页;中译本《艺术家的形象》,孙艺译,译林出版社,2018年,第80—81、135—137页)。然而所有的古老传说总是缺点什么。古代资料从不提出这样一种可能性:凭想象力将真实物事转化成虚构事物,可能基于艺术家个人私密而不可言传的经验。当近代画家被重塑为一个经验主体的时候,其画室访客也同样具有了一个新身份。进入画家工作场所的近代赞助人,不仅仅是作为一个不够格的评论家(如同普林尼所述轶事里的亚历山大),而是作为另一个主体,并作为艺术家对自己不可言传的经验进行虚构化转化的目标。麻烦的是文艺复兴时期增添了新材料。但是文艺复兴时期几乎无法把这些论题本身说清楚,所以,那时对古代轶事的复述好像差不多就只是在复述,因此,这强化了现代人的一个错觉,以为文艺复兴终归只是古风的简单重复。

艺术家的经验作为艺术的母体这一观念,并没有被近代早期的艺术理论书(或任何其他文本)清晰地明确表达出来;近代早期也没有关于画室的理论。15至18世纪,艺术家、学者及传记作者关于艺术的著述,均试图在概念上把握住艺术制作的社会现实所发生的天翻地覆的变化:绘画及雕塑的格局与功能发生了改变,这喻示了新的政治期望,艺术家的职业与社会地位也发生了转变。这些艺术论的作者们,试图通过各种方式让艺术制作重获新生:与自然哲学协同工作——阿尔贝蒂[Leon Battista Alberti]、莱奥纳尔多;对形式与内容之间的关系持唯心论的代表——洛马佐[Giovanni Paolo Lomazzo]、祖卡罗[Federico Zuccaro]、贝洛里[Giovanni Pietro Bellori];套在宗教或政治计划上——反宗教改革、法兰西学院;品味与接受的理论——德皮勒[Roger de Piles]、狄德罗[Denis Diderot]。不过所有这些大量的著述,很少讲清楚展示那个时代艺术变革的真意。即艺术被重新定义为:艺术家凭想象力将经验显形成虚构的素材。艺术的古典概念延续了摹仿的古典概念,正如伊泽尔[Wolfgang Iser]指出,在摹仿的古典概念中,表现的成分总是被减到最少。11伊泽尔《虚构与想象》,第284页(可参阅中译本,第335页)。而去表现这样一种显形成了艺术家的新职权,其关键在于打破了长期累积的艺术制作习惯,以及传统艺术制作者的经济与社会地位。

要发觉这一潜在的主题,我们必须在那个时代出版的艺术理论中读出言外之意。举个例子,17世纪尼德兰的艺术理论家们冥思苦索于这样一对概念之间的对立:绘画是“naer het leven”[模仿生活]还是“uyt den ghesst”[源自心灵]。但这个理论上的对照是误导人的,对于拒绝约定俗成的创作者而言,这两个模式实际上是趋向同一整体的对称的两个面相。艺术家的经验是艺术的真正根基这个观念,就存在于“naer het leven”与“uyt den ghesst”这对概念背后。这一划分指明了主观设立的两个单独面相:“naer het leven”将重心放在观察上,反之,“uyt den ghesst”强调想象甚至空想,以及对真实物事的转化。但将这两种制作方式作为以主体为中心的心智过程时,两者大同小异。当这一理论上的对立首次被明确表达出来时,在1600年前后个别尼德兰艺术家的创作中,反而说明这两种途径莫名的亲近——例如盖恩[Jacques de Gheyn]和霍尔齐厄斯[Hendrik Goltzius]的作品。其实归根至极,就是艺术家痴迷于如实地转译自然材料[natural data]与奇思妙想的潇洒运笔[stylish flourishes]。12伍德〈“精巧的绘画”与描绘的艺术〉[Wood, Christopher. “‘Curious Pictures’and the Art of Description.”]和斯旺〈栩栩如生与模仿生活:界定一种再现方式〉[Swan, Claudia. “Ad vivum, near het leven, from the life: Defining a Mode of Representation.”],载于《语词与图像》[Word and Image Ⅱ,1995],分别在第332—352页和第353—372页。另见梅利翁《塑造尼德兰的真实作品:卡雷尔·范曼德的画家之书》[Melion, Walter S. Shaping the Netherlandish Canon: Karel van Mander’s Schilder-boeck. University of Chicage Press,1991],第65—66页及n. 18关于范曼德所用术语uyt den ghesst[源自心灵]与uyt zijn selven[是自己]的可互换性。

画室的罗曼史

德国艺术家沃尔夫·胡贝尔[Wolf Huber]是阿尔布雷希特·丢勒[Albrecht Dürer]的同代人,他的素描《风景中的裸体男子》[Nude Man in Landscape,图1]可充当文艺复兴时期突破传统作坊的一个象征。这幅素描现藏汉堡,大概作于1505年左右,钢笔绘制,白色提亮,灰色中调子塑形,蓝底色用纸。13汉堡美术馆[Hamburg, Kunsthalle],藏品编号1953/56,22.6 x 15.7厘米。见温辛格《沃尔夫·胡贝尔作品全集》[Winzinger,Franz. Wolf Huber: Das Gesamtwerk. Hirmer;Piper, 1979],no. 7。《风景中的裸体男子》有种成品的感觉,完整表现了独立钢笔素描惯有的主题。胡贝尔将其庞大的身形摆在一处风景中,景物有山间的一组房屋,成排的弯篱笆和一棵截了枝的柳树。这幅画的主题是什么呢?这些形象的关联指向一个无人知晓的故事。几乎没有识别此画主题的特征,裸体男子既不像异教神话人物,也不像基督教的隐士或殉道者。这个无所事事的人在户外闲站着。看其内裤,他似乎已经忘了要穿上衣服。他摇晃着从私人空间走出来,并不受社会身份的拘束。14德托尔奈[De Tolnay]想知道这是否是一个被天体作用迷住了的“疯子”形象。引自同上书第74页。

图1 Huber, Wolf. Nude Man in Landscape.c. 1505. Pen in black on blueprimed paper.22.4 cm × 15.9 cm. Hamburger Kunsthalle

最终,是通过这条内裤识别了他:他是作坊的模特儿,或许是个在画坊中摆姿势的学徒,就像见于另两幅素描中摆出四种不同姿势的卷发模特儿(图2),两幅素描使用相同技法,有色底上钢笔绘制及白色提亮,都注明日期1513年,现藏阿姆斯特丹。15阿姆斯特丹国家美术馆[Amsterdam, Rijksmuseum],藏品编号51.09、51.10;同上书nos. 163、164。21.4 x 14.4 厘米、21.5 x 14.5 厘米,褐色底。从相似的提亮技法或人体上的光泽来看,其中这第二幅素描即便不真的出自沃尔夫·胡贝尔也与其关系密切。不过这幅画中的模特儿被最简单地呈现(单纯的站立而不是全然真实的站着),相反在汉堡那幅画中,胡贝尔将模特儿不知所谓地安立在一片虚构的风景中,迫使这个无装扮的裸体男子走到户外,贸然地站在那里。

图2 German. Male Nudes. 1513.Pen, ink and heightening on brown ground.Rijksmuseum(左)

在汉堡的那幅素描中,感觉有些地方很不对头。似乎太多开创性的新事物同时集中到了一起:首先是这个裸体,画的是作坊中活生生的模特儿;然后是这处风景,以当地地景为依据;最后是真正的独立素描观念,这幅素描不被认为是作准备用的或帮助记忆的图样,而是作为具有独立意义的一件艺术作品。那个时候,所有这些都是新东西,它们在这张纸上互相碰撞陷入某种历史的僵局。胡贝尔的素描表明,写生并不完全适配文艺复兴时期作坊的实践。人体写生与风景写生就是摆脱传统作坊实践的两个方向,也同样是挑战传统图像学的两个方面。但是因为裸体模特儿不是在户外摆姿势的,所以外景裸体只好成了一个虚构的巨人,一个拼凑上去的部分。

直接画裸体或准裸体开始于15世纪早期的意大利北部。16关于早期裸体模特儿写生,见梅德尔《手绘》[Meder, Joseph. Die Handzeichnung.Schroll, 1923],第379—427页,及埃姆斯–刘易斯《早期意大利文艺复兴时期的素描》[Ames-Lewis, Francis. Drawing in Early Renaisance Italy. Yale University Press, 2000], 第91—103页。第一个模特就是学徒。几十年内,仔细观察青壮年男子的人体开始成为作坊的常规操作,尤其在佛罗伦萨。举个例子,菲利皮诺·利比画的一个低头垂肩态男子,用金属头笔在青灰色底的纸上绘制,模特儿扶靠一杆保持其姿势(图3)。17德雷斯顿国家美术馆[Dresden, Staatliche Kunstsammlungen],藏品编号C.21(反面),27.2 x 8.4厘米。见戈德纳等《菲利皮诺·利比的素描及其圈子》[Goldner, George R.,Carmen C. Bambach, et al. The Drawings of Filippino Lippi and His Circle. Exhibition catalog. Metropolitan Museum of Art, distributed by H. N. Abrams, 1997],no. 21。15世纪后半叶,大部分佛罗伦萨画家都画人体写生。他们要么让学徒脱光,要么就让其乔装打扮:给他们披上那种使徒或其他圣人穿的厚重衣服。还让学徒们互相画对方。这时期的佛罗伦萨画家一直在寻找整合新构图的方法,新的方法是将人体整理成人类情感与行动的象形符号,它们清晰可辨并富有表现力。当时瘦长的学徒们弯曲身体,伸展出前所未有的姿态。

图3 Lippi, Filippino. Boy Leaning on Pole. c. 1480.Metal point and heightening on bluish-gray ground. Kunstsammlungen, Dresden(右)

第一次,画坊开始制造储备他们自己原创的人物形象式样,而不是依赖陈陈相因的二维样本,这些样本保存在一连串图画副本中,它们在作坊间相传,甚或求购得之。几个世纪以来,摹画其他作品乃绘画之本意。绘画基本上是一项复制技术,一项为了保存与复制大量有用形式的技巧。18见埃姆斯–刘易斯《早期意大利文艺复兴时期的素描》第四章;席勒《范例:中世纪的绘画范本与艺术家的传习实践(约900-1470)》[Scheller, Robert W. Exemphum:Model-book Drawings and the Practice of Artistic Transmission in the Middle Ages(ca.900-ca.1470). Trans. Michael Hoyle. Amsterdam University Press, 1995];班巴奇《意大利文艺复兴时期作坊中的素描与绘画:理论与实践,1300—1600》[Bambach, Carmen.Drawing and Painting in the Italian Renaissance Workshop: Theroy and Practice, 1300-1600. Cambridge University Press, 2000]。传统的艺坊,根本不是进行研究或引导探索、抑或传授世间经验的地方,而是在那里准备、临摹、收集、整合统一、精修、完成。写生似乎把这些都推翻了。许多15世纪的意大利素描不再是样本,而是表现的存迹,表现专注的主体与未曾被注目的客体之间实时相遇[encounters]所沉淀下来的东西。

至15世纪末,佛罗伦萨艺术家画的作坊素描传入阿尔卑斯山北。德国和尼德兰的艺术家不用离开家乡就能窥见意大利的绘画作坊。画模特儿不是北欧艺坊里的日常练习。虽然扬·凡·艾克[Jan van Eyck]在画根特祭坛画上的亚当夏娃前明显研习过一对裸体。但在15世纪,直接画人体形象的北方素描很少留存下来。而关于学徒的北方习作也只有少量的例子,例如在德国埃朗根[Erlangen],有幅素描画睡在椅子上的男子。19埃朗根大学图书馆[Erlangen,University Library],藏品编号IJ3。见博克《埃朗根大学图书馆馆藏素描》[Bock, Elfried. Die Zeichnungen in der Universitätsbibliothek Erlangen.Prestel, 1929],no. 31,此画被认为是家书大师[Housebook Master]所作,约1480年。在北方,显然不要求学徒们脱光,北方艺术家似乎并不经常仅仅像练习那样画模特儿,以便了解裸体的结构与外表。然而,画室作为主体相遇的场所这个观念在北方早已显露。北方艺术家画圣路加与圣母玛利亚面对面相遇的场景,甚至比意大利艺术家更普遍,而圣路加[Saint Luke]是第一位基督教画家,玛利亚则通常被作为作坊中的理想模特儿。20见本书佩里·查普曼[Perry Chapman]关于这一传统的评论(详见本书第四篇论文《伦勃朗与维米尔描绘的画室》[The Imagined Studios of Rembrandt and Vermeer]);菲利普恰克《安特卫普的绘画艺术》,第11—24页;及马罗〈早期尼德兰绘画中艺术家的身份认同:范德魏登创作圣路加画圣母玛利亚的场所〉[Marrow, James. “Artistic Identity in Early Netherlandish Painting: The Place of Rogier van der Weyden’s St. Luke Painting the Virgin.”Rogier van der Weyden: St. Luke Drawing the Virgin: Selected Essays in Context, Edit. Carol Purtle. Brepols, 1997],第53—59页。早在15世纪初,尼德兰和德国的画家们从这场会面中看到了他们自己真实的写照。

写生使绘画和雕塑区别于其他手工艺,也使画家或雕塑家的作坊区别于普通生产经营的地方,比如细木工或纺织染工甚至金匠的作坊。写生打开了绘画的“视觉性”构想,亦即这样一个观念:绘画或许是对人们看什么与怎么看的一种翻译[interpretation]。很难重头回顾过去的数个世纪,并重新体验当时完全新颖的这一观念:艺术可能基于一般的感官经验。中世纪的艺术评论者通常是神职人员,他们对艺术家的唯我论与自我投射有警觉,将艺术作为偶像崇拜的一种形式。21见卡米尔《哥特式偶像:中世纪艺术中的意识形态与图像制作》[Camille, Michael. The Gothic ldol: Ideology and Image-Making in Medieval Art. Cambridge University Press,1991],第27—49页,第31页引用了12世纪专门论艺术的作者泰奥菲勒斯[Theophilus]的警告:“你自己什么也做不了。”实际上艺术以经验为基础基本不合逻辑,毕竟,我们为什么要“加倍”或重复我们的感知呢?在通常不重视个人经验的早期时代,这是一个无法克服的障碍。而就在绘画图式与感知匹配成功之初,艺术便立即成为了有力的修辞工具,并开拓了圣象的效果(扬·凡·艾克)、激发情感的效果(范德魏登[Rogier van der Weyden])或者怪诞的效果(博斯[Hieronymus Bosch])。

悖论的是,我们发现作坊是全然转向内部的[inward],其原本就关上门窗并转离街头与社会;但就在那个时候,艺术实际上是伸到外面去的[outward],为超越图像制作的继有习惯以便抓住真实世界。对这个悖论的解释是,在外的现实是无效的,除非带到室内并归入艺术家的私人经验。

由“画室”这个词确定的基本经验,跳出了一个封闭且自足的艺术制作体制,即中世纪画家或雕塑家的作坊。这一基本经验生成了近代画室观念的发展历程,反复挑战艺术生产的古典模式。自15世纪以来的画室观念,与一整套系统性的基本习俗及艺术创作的前个人模式——作坊、学院、学派、风格、表征规则——相冲突。我们的时代是另一个古典时刻,很多理论家不信任个人经验,反而倾向于偏爱作为意义母体的封闭的论证系统。这一古典立场怀疑基本经验的绝对真实性,并将艺术创造力贬低为异想天开。在艺术史学科中,针对基本的创造性经验的怀疑态度是个传统立场。李格尔[Aloise Riegl]在《罗马晚期的工艺美术》[Late Roman Art Industry,1901]的结尾中明确表达:“赋形性的艺术意志规定了人与明显感觉得到的事物外观之间的关系。”22李格尔〈罗马晚期艺术意志的主要特征〉[Riegl, Alois. “The Main Characteristics of the Late Roman Kunstwollen.” The Vienna School Reader: Politics and Art Historical Method in 1930s, Edit. Christopher S. Wood, ZONE, 2000,pp. 87-103],第95页(可参阅中译本《罗马晚期的工艺美术》第五章,陈平译,北京大学出版社,2010年,第266页)。沃尔夫林[Heinrich Wölfflin]则在《美术史的基本概念》[Principles of Art History,1915]的结论中讲:“由于风格因素,图画对图画的影响,相比直接来自模仿自然对图画的影响重要得多。”23沃尔夫林《美术史的基本概念》[Wölfflin,Heinrich. Principles of Art history. London,Bell,1932],第230页(可参阅中译本,潘耀昌译,北京大学出版社,2011年,第288页;中译本,杨蓬勃译,金城出版社,2011年,第294页;中译本,洪天富、范景中译,中国美术学院出版社,2015年,第265页)。这种反基础立场的一个更加系统的陈述是贡布里希[Ernst Gombrich]的《艺术与错觉》[Art and Illusion, 1960]。贡布里希主张,艺术家的眼睛与自然材料之间的任何相遇,以及任何试图用颜料、粉笔或石头记录的这一相遇,将被一个已经建立的图画习俗的系统所支配。24贡布里希《艺术与错觉:图画再现的心理学研究》[Gombrich, Ernst H. Art and Illusion:A Study in the Psychology of Pictorial Representation. Princeton University Press, 1960],特别是第五章“公式与经验”(可参阅中译本,杨成凯、李本正、范景中译,邵宏校,广西美术出版社,2012年)。贡布里希的洞见已经暗示了对怀疑论哲学的支持,并被近年来涉及史上画家画室的学术著作充分发展。我们可以引述好些作者,从古德曼[Nelson Goodman]论纯真之眼的神话,到阿尔珀斯[Svetlana Alpers]研究伦勃朗画室的日课中所形成的精心安排的各种表演。25古德曼《艺术语言》[Goodman, Nelson.Languages of Art. Hackett, 1976],第6—10页(可参阅中译本,褚朔维译,光明日报出版社,1990年,第27—31页;中译本,彭锋译,北京大学出版社,2013年,第8—11页);阿尔珀斯《伦布朗的事业:画室与市场》[Alpers,Svetlana. Rembrandt’s Enterprise: The Studio and the Market. University of Chicago Press,1990],特别是第二章“戏剧化的模特儿”(可参阅中译本《伦勃朗的企业》, 冯白帆译,江苏美术出版社,2014年)。最近,另一个显著的研究是卡罗琳·琼斯[Caroline Jones]的《工作室机制》[Machine in the Sudio],其研究将画室的“罗曼史”与一个家长制的、意图论者的艺术生产模式联系在一起。通过弗兰克·斯特拉[Frank Stella]、安迪·沃霍尔[Andy Warhol]与罗伯特·史密森[Robert Smithson]三位20世纪60年代的美国艺术家的生涯,琼斯记述了浪漫的画室模式的瓦解。26琼斯《工作室机制:建构战后美国艺术家》[Jones, Caroline. Machine in the Studio:Constructing the Postwar American Artist.University of Chicago Press, 1996]。相比之下,本节所追溯的画室的历史概念——画室作为世俗或个人基本经验的场所——依靠的是一种不得不被称为浪漫式的无限制的创作模式,如今这要得到理论上的辩护已变得越来越困难。

画室观念的限度

即使在当时,浪漫的创作模式也很难维持。文艺复兴时期的作坊将这一激进实验纳入其常规操作的接受度是有限的。胡贝尔的《风景中的裸体男子》的怪异感在它的时间性[temporality]:现场遇到的裸体模特儿作为此画的准确源头,与具有明显拼装感的最终成画之间不相匹配,通过多次较量陷入时间的延宕。胡贝尔的素描最终并没有清楚地对应到它自己假定的源头上。事实上,我们甚至不能确定文艺复兴时期的写生是否真的来自写“生”。那两件在阿姆斯特丹的裸体素描,甚或胡贝尔的《风景中的裸体男子》,乍一看像直接对着模特儿画的习作。但它们有某些夸张的特质,类似漫画的大脚丫与肉鼓鼓的面容,说明这些素描更像是对写生的仿效。那两幅在阿姆斯特丹的裸体素描,从效果看非常像真实的佛罗伦萨素描,例如,一幅菲利皮诺·利比的素描,用金属头笔在蓝底色纸上绘制(图4)。27牛津大学基督堂学院画廊[Oxford, Christ Church Picture Gallery],藏品编号JBS33,20.7 x 40.8厘米。见戈德纳等《菲利皮诺·利比的素描及其圈子》,no. 11b(正面)。温辛格认为阿姆斯特丹那两张素描临摹自胡贝尔用佛罗伦萨手法画的写生。它们画中的人物姿态类似;实际上,非常有可能画的是同一个模特儿。阿姆斯特丹的那两件东西不是写生习作,而很可能是由胡贝尔的学生在1513年临摹的,胡贝尔自己画的素描则已经遗失,还有其他现已遗失的佛罗伦萨素描不知何故去到了北方。那些流入胡贝尔之手的意大利素描,本身临摹的是来自利比作坊的写生原作。所以,从最初意大利的利比作坊——在那里艺术家面对一个只穿内裤的男子——到1513年的那两件素描,期间至少有过三次或三次以上的传移。

图4 Lippi, Filippino. Figure Studies. 1470s.Metal point and heightening on blue ground.Christ Church Picture Gallery, Oxford

沃尔夫·胡贝尔的《风景中的裸体男子》,以及在阿姆斯特丹的那两幅显得格外简洁的临摹意大利写生的素描,为介绍写生进入文艺复兴时期作坊的微观史提供了几个早期案例。胡贝尔这幅在汉堡的素描表明(这犹如在做漫画评论)人们对艺术制作系统内的裸体写生要干什么是多么的不明所以。那两幅在阿姆斯特丹的素描则表明其画的是多么的快速,它们出自真实经验的直接记录又反被临摹前人绘画的系统纳入。可见老作坊对新实践施加了相当大的惯性阻力。

起初,由学徒(特别是裸体学徒)构成的激动人心的展示,未必容易安排。这需要私密而明亮的室内空间。14、15世纪的画家和雕塑家的作坊常常直接临街开放,通过宽敞的“店面”开口,既招揽顾客又招来日光。洛伦采蒂[Ambrogio Lorenzetti]在14世纪30年代绘制的湿壁画《好政府》[Good Government],是描绘当时街景的寓意画,画中描绘的商店让我们对这种店面作坊有了一个大致的印象。28汉斯·布克迈尔[Hans Burgkmair]的一幅展示马克西米利安皇帝的自传《白色国王》[Weisskunig]的木刻版画,或许给了我们一个更好的印象。这位皇帝正在参观一家军械店铺,画面右边可以看到宽阔的店面开口处的一块窗板。见豪斯贝格尔与比德尔曼编《汉斯·布克迈尔版画全集》[Hausberger, Isolde, and Rolf Biedermann, eds. Hans Burgkmair: Das Graphische Werk. Exhibition catalog. Städtische Kunstsammlungen, 1973],no. 187。意大利画家的作坊或叫bottega,可能开在狭小街道的一层。18世纪佛罗伦萨卡利玛拉街[Via Calimala]的地产平面图描画的像个作坊一样,有类似育婴堂[Ospedale degli Innocenti]给我们的那种典型布局感(布鲁内莱斯基[Brunelleschi]设计——译者)。29托马斯《文艺复兴时期塔斯卡尼的画家实践》,第32—36页与图25及第三章大部分内容关于意大利文艺复兴时期画坊的位置与布局。另见胡特《中世纪晚期的艺术家与作坊》,第32页关于店铺。临街敞开的入口看上去扩大了店面。除非在拐角或中庭,否则作坊的唯一光源就在临街敞开处。实际制作图画或雕像的地方在敞开处后面的空间内,可能会让公众看到。作坊主人也许始终待在作坊后头的私人小房间里面记他的帐(文献中提到的这种小房间叫scrittoio)。30根据一份1458年的文献,保罗·乌切洛[Paolo Uccello]在公共工作室附近拥有一处私人工作间。瓦克纳格尔《文艺复兴时期佛罗伦萨艺术家的世界》,第309页n. 6。但是大量的佛罗伦萨素描表明,素描训练——尤其那些投入裸体模特儿的素描训练——意味着存在某种比scrittoio大的私人空间,甚或比卡利玛拉街地产中的中等空间还要大。这个地方不会临街敞开,但仍会有某种光源。

我们十分缺乏15世纪与16世纪早期作坊的任何硬材料。但为了给艺术家们实施更大更成功的创作创造空间,将不同于公共店面的工作空间封闭起来似乎是很有可能的。从前的艺术家可能都会巧妙地想出解决空间与隐私问题的办法,或许租用额外的空间。31韦尔奇《意大利的艺术与社会,1350—1500》[Welch, Evelyn. Art and Society in Italy,1350-1500. Oxford University Press, 1980],第85、86、88页,她还认为画家在这一时期变得更加流动与变通。关于米开朗琪罗与詹博洛尼亚[Giambologna]的工作室布置见本书科尔与帕多的评论。安德烈亚·曼特尼亚的《圣母荣耀像》[Madonna della Vittoria]是在家里绘制的。32桑顿《书房里的学者》,第88页。可以明确的是,即使在佛罗伦萨,很多艺术家也并不大量画写生。一些艺术家使用共享空间;但另一些包括多纳太罗[Donatello]在内的艺术家完全不乐意在一个稳定的工作基地工作,而喜欢去实地,也许是在教堂范围内隔离出来的临时工作空间里,这里无处写生人体模特。33托马斯《文艺复兴时期塔斯卡尼的画家实践》,第43—44、53—54页。胡特《中世纪晚期的艺术家与作坊》,32页引用17世纪德国画家和历史学家约阿希姆·桑德拉特[Joachim Sandrart]的话,大意是画家们的作坊长期以来都很小。

意大利文艺复兴时期作坊中的写生如何得到理论上的担保?原始文献提供了一些立足点。佛罗伦萨画家琴尼诺·琴尼尼[Cennino Cennini]在其1400年左右的专著《艺匠手册》[Libro dell’Arte]中,把临摹自然形容为艺术家的“凯旋门”与“最完美的舵手”。34琴尼尼《艺匠手册》[Cennini, Cennino.The Craftsman’s Handbook. Trans. Daniel V.Thompson. Yale University Press, 1933],第15页28章(可参阅中译本,朱曼丽编译,郭雅琦译,江苏凤凰美术出版社,2020年,第17页)。不过之后琴尼尼在其手册中讲授了如何达到他所谓的男人的“精准比例”:“男人的身高与臂展一样长。双臂及手伸到大腿中部位置。”诸如此类,根本无须对着真实的男人来画。真实的女人则另当别论。琴尼尼声称女人的精准比例“我不会顾及,女人不具有任何固定的比例”。琴尼尼似乎已经表明女人体是非常明确而具体地固定在现实中的,其无法指向超越自身的理想女人体。也正鉴于此,固着于现实的女人体为仔细观察自然提供了一个机会。因为精确的女人体不能根据规定的比例来创构,其需要仔细观察并写生。女人好像是琴尼尼也拒绝讨论的那些“非理性动物”中的一员:“我不会向大家介绍非理性的动物,因为你永远不会发现他们有任何比例系统。临摹他们并尽你所能地按照自然来画,为此你会获得好样式的。”35同上书第48—49页70章(可参阅中译本,第61-63页)。尽管有求于自然,写生却不被琴尼尼作为主要途径来加以描述,而是作为最后的解决办法;写生不被作为一段通往未知的旅程,而是被当作一个备用策略,援救面对原生素材时陷入困境的艺术家,因为原生素材还没有可取的样本或理想比例的图式。总之琴尼尼提出了一种作为训练的写生,其摆脱了一个人的固有经验,而不再遵照一个“好样式”,无论那是什么样式。

大约琴尼尼那代人之后,人文主义学者、通才阿尔贝蒂,于1435年左右写了篇前所未有的论绘画的论文。阿尔贝蒂与最顶尖的佛罗伦萨艺术家——吉贝尔蒂[Ghiberti]、多纳太罗、布鲁内莱斯基——来往密切,并作为写生的主要理论家被艺术史文献广泛援引。但只要仔细读一读阿尔贝蒂,你会发现他实际上没讲太多写生,并不多于琴尼尼所说的。阿尔贝蒂说人体的各个部位需保质保量地“符合优雅与美”,而且为了达到这样一个目的:“各部分大小必须看上去完全一致。”要实现这个目标,做起来却有些让人费解:“在画活生生的人物时,先草拟骨骼——这有助于所画人物很少变形,有助于所画人物一直占据某个确定的位置;然后增添肌腱与肌肉;最后给骨骼与肌肉披上皮肉。”这么做听起来不像一个绘画的实践方法,而差不多像一个关于画人体要涉及什么的大概想法。阿尔贝蒂以同样的方式接着说:“所以,在画裸体时,骨骼与肌肉必须首先确定,然后再覆盖上合适的皮肉,这样就不难理解肌肉的位置了。”36阿尔贝蒂《论绘画》[Alberti, Leon Battista.On Painting. Trans. Cecil Grayson. Penguin Books, 1991],第72页(可参阅中译本,胡珺、辛尘译注,江苏教育出版社,2012年,第39页)。那个时候的任何意大利艺术家似乎都不会用先画骨头与肌肉再画肉体的顺序来素描或涂绘一个人体。阿尔贝蒂所描述的完整过程最好理解为一种思想实验,由此显示,最终作品看上去应当是什么样子的观念严重左右了佛罗伦萨人高超的艺术制作程序。与琴尼尼一样,阿尔贝蒂所想的是一个独立智性劳作的古典模式。琴尼尼与阿尔贝蒂都相信,理想的最终作品已被艺术家心中持有的构思所预知,并且在这个范畴内,他们的艺术理论延续了中世纪的艺术学说。37见本书科尔与帕多关于术语disegno[理想 形 式]、concetto[构 思]、及exemplum[范例]的评述,连同注24-26。不可否认,无论在先前中世纪的艺术学说中,还是在琴尼尼与阿尔贝蒂的理论中,艺术家一直有很大负担。艺术家的头脑就是理想图像的容器。但那不同于这样一个新颖的、更激进的观念:艺术作品来源于艺术家对其周遭世界的目击。“画室”一词,调用的是智性劳作的古典模式,相比具体落实在写生实践中的艺术制作的动态模式,两者之间的适配还尚不完美。

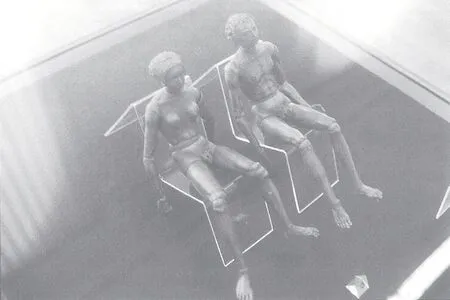

令人惊奇的是,艺术家真的试图去消除经验上的鸿沟时有多么艰难,那是亲眼所见的真人形式与图画记录的那个形式之间的经验鸿沟。佛罗伦萨人写生的真正对象终究不是私人领域的人体,而是配置好了的具有代表性与影响力的人体。这样的目标使制图师关于人体的经验被限定在了一条严格的途径内。例如安德烈亚·德尔·萨尔托[Andrea Del Sarto]在1525年完成的一系列粉笔素描,是他为差不多可称为“潘恰蒂基扮圣母升天”[Panciatichi Assumption]的作品所做的准备。38此画现藏佛罗伦萨皮蒂宫[Palazzo Pitti],藏品编号1912 n.191。安德烈亚似乎是从画一个着衣男子开始动手的(图5)。39佛罗伦萨乌菲兹美术馆[Uffizi],藏品编号323F(反面)。《安德烈亚·德尔·萨尔托》[Andrea del Sarto 1486-1530. Dipinti e disegni a Firenze. Exhibition catalog, Palazzo Pitti, Florence. D’Angeli-Haeusler, 1986],no. 53。而为了把握正确的人体结构才让男子脱掉衣服(图6)。40佛罗伦萨乌菲兹美术馆,藏品编号303F,同上书no. 54。让男学徒脱掉衣服当然比请女生来做容易。41见梅德尔《手绘》,394页关于男人被用作画女人的模特儿。艺术家确实找到了画女性身体的机会:洛伦佐·洛托 [Lorenzo Lotto]的账簿提到过一位女模特;罗索·菲伦蒂诺[Rosso Fiorentino]16世纪20年代初的一幅粉笔素描就是与女模特相遇的一个记录;佛罗伦萨乌菲兹美术馆,藏品编号6478F;见卡罗尔《罗索·菲伦蒂诺的素描》[Carroll, Eugene. “The Drawings of Rosso Fiorentino.” Ph.D. dissertation, Harvard University, 1964],no. D9。而在实际作画过程中,虽然这个男子会再次穿上衣服,但事实上他穿的是圣母玛利亚的长袍,这个男模已经隐没在了他的角色中。摆姿势的学徒无异于被操纵的玩偶或木偶,即所谓人体活动模型;一对16世纪的艺术家使用的木质人偶,现藏茵斯布鲁克[Innsbruck],是现存最古老的人体活动模型之一(图8)。42关于Gliederpuppen或人体活动模型,见胡特《中世纪晚期的艺术家与作坊》,第35页。

图5 Sarto, Andrea del. Seated Male Figure.c. 1525. Вlack Chalk. Galleria degli Uffizi

图6 Sarto, Andrea del. Seated Male Nude.c. 1525. Вlack Chalk. Galleria degli Uffizi

一般来说,写生与摆脱作坊的冲动是为了作品,而不是为了别人。艺术家与另一个主体之间的现场相遇一定会伴随存在性对抗。个人肖像的绘制必然含有某种程度的自我抑制,正如圣路加画圣母玛利亚的场景所提醒我们的那样。早期肖像画延续了圣像画的传统。而最早的画室写生倾向于把人当作物件来处理,如同人偶。安德烈亚·德尔·萨尔托就相当于在画变性的少年人偶,通过弄平骨节明显的关节并扩充人体的曲面来施行,直到将这个男子的身体增修成为一个虚构的女人。最终形成的这个图无异于那些标准化的批量布料,过去一直保存在作坊素描的库存中。因此,文艺复兴时期艺术家遇到的人体是要被精简和修剪的,以符合最终作品[product]所需要的确信感。模特儿们被挑选、摆放,甚至被视为头脑中最终作品的固定幻象,常常涉及源自古风雕塑的理想姿态。在许多方面,16世纪的这个案例与14世纪已经存在的绘画方式差不了多少。虽然16世纪的崭新画室经验印刻在了最终的绘画上:例如画室中的道具人确定了手和手臂的位置。但反之亦然:最终的绘画早已存在于最初的画室素描中。素描不是一个无限制的过程。这意味着不可能解开一件完整的文艺复兴时期作品的构造,然后分离出画室经验的真实痕迹。

既然写生实践在根本上维护创作者的经验的价值,那写生实践就不一定能保证完美适配绘画的外在目的及公共目的,尚未清楚的是,重新关注这一真实的幕后工作究竟有什么行业目的。长期以来,绘画仍旧被认为与参照过去或参照超凡的真理领域联系在一起。它们要求呈现一种免除活生生的经验的时间。写生重在现象,即仔细观察人体时的感觉,这将作品拉回到了活生生的时间中,并与作品所期望参照的永恒态[timelessness]相冲突。在基于写生的绘画中,我们感到参照系统与经验系统之间的相互干扰。但这两个系统甚至都不构成一种对称的张力,因为最终,正如艺术史所充分教导的那样,艺术可以省略掉经验。将艺术的来源还原为时空中单独的一端,此种努力基本上是徒劳的,这深刻体现在所有文艺复兴时期的写生中。从文艺复兴之初到20世纪,现代艺术的轨迹可以被理解为对上述徒劳之事的遗忘然后再逐渐回忆起来的过程。

素描的日常练习延长了基础性的、经验性的瞬间,直到其再次变成一套程序。事实证明,如实地接近你的经验并没那么重要。写生会很快被转化成作坊的库存。15世纪第二个二十五年间的一对佛罗伦萨素描,看起来像是保持两个任意姿势的被仔细观察的画室裸体(图9、图10)。43巴黎卢浮宫素描陈列馆,藏品编号RF.5531、5532,19.3 x 9.3厘 米、19.0 x 8.8厘米。见梅利《马索·菲尼圭拉》[Melli, Lorenza.Maso Finiguerra. Florence: EdiFir, 1995],nos.105、106;及德根哈特和施密特《意大利素描大全》[Degenhart, Bernhard and Annegrit Schmitt. Corpus der italienischen Zeichnungen, 1300-1450 (Süd- und Mittelitalien). Part 1,vols. 1-2. Mann, 1968],图849b、图487a。但是这两幅素描中的脚、踝关节及小腿肚几乎一模一样。很可能整个右腿大腿以下实际是摹画的。44在同一批东西里还有更多男性大腿相似的素描,见梅利《马索·菲尼圭拉》,nos.134与nos. 135(纽约摩根图书馆[Morgan Library],藏品编号1986.70:1,5)。其他明显是摹画的双图实例:巴黎卢浮宫素描陈列馆,藏品编号RF.5544、RF. 5545;同上梅利书,nos. 118-119;德根哈特和施密特《意大利素描大全》,第Ⅰ卷2章插图849f、849e,画中的左腿和腹部处看起来是摹画的。素描再一次以传统方式从其他素描中形成。像安德烈亚·德尔·萨尔托的习作那样的裸体素描会直接被复制,因此要识别哪幅素描在先几乎是不可能的。在实际作准备用的素描中,安德烈亚将模特儿的左脚补画在了画纸的右下角,因为其已经到了画面边缘,已经没有画脚的余地了(图6)。跑出画面是错误估算,也是一个直接与现实对抗的标志。在一幅红色粉笔习作的案例中,临摹者似乎误解了原作,他既完善了这个人物又重画了那只补画的脚(图7)。45佛罗伦萨乌菲兹美术馆,藏品编号302F(正面)。见《安德烈亚·德尔·萨尔托》,no. 55。在藏品编号303F的画中,躯干的左侧边缘线在手臂下可见,而在这张素描中不见了,证明它是复本。不过,此处引用的目录条目中,安娜玛丽亚·彼得里奥利·托法尼[Annamaria Petrioli Tofani]保留了安德烈亚自己制作副本的可能性。

图7 Andrea del Sarto pupil.Seated Male Nude. c. 1525.Read Chalk. Galleria degli Uffizi

图8 German. Lay Figures. Early sixteenth century. Wood.Tiroler Landesmueseum Ferdinandeum, Innsbruck

图9 Florentine. Male Nude. Pen and ink.second quarter of fifiteenth century.Musée du Louvre, Paris(左)

图10 Florentine. Male Nude. Pen and ink.second quarter of fifiteenth century.Musée du Louvre, Paris(右)

作坊似乎将一如既往地封闭,并一如既往地进行自我回顾[self-reflexive]。我们似乎是在见证学院的起源,而不是在拉开现代画室的历史帷幕。作坊是一个循环的、高度自知的系统:学徒们画他们已经画好的素描;他们画一个共同的模特儿;他们甚至画正在画画的彼此。46描绘学徒正在画画的文艺复兴盛期意大利素描的例子:德根哈特和施密特《意大利素描大全》,第Ⅰ卷1章no. 121;第Ⅰ卷2章nos. 342、nos. 348,及图574、图576—577、图902—905。在一个案例中,我们有两幅来自同一个作坊出自两个不同人之手的佛罗伦萨素描,同时从两个不同角度描绘同一个模特儿:学徒们画的素描,画的还是另一个正在画素描的学徒,一个蹲坐在木板上画画的男子(图11、图12)。47伦敦大英博物馆,藏品编号1895-9-15-440(正面),同上书第Ⅰ卷2章图572。佛罗伦萨乌菲兹美术馆,藏品编号120F(正面),及同上书no. 349,图版298c及第427页。作者认为伦敦那幅素描是佛罗伦萨那幅素描的劣质副本。两者均被认为是15世纪第二个二十五年间绘制的佛罗伦萨素描。我们只能猜想画中的小伙在画什么,大概是他的其中一个观察者。以写生为本能的画室,在无限倒退中返回到自身内部。在16世纪30年代的一幅有趣的钢笔素描中,帕尔米贾尼诺[Parmigianino]画了一个完整的作坊:下蹲并正在伸展身体的裸体、正在画架前作画的裸体、正在画素描的裸体、正在做测量的裸体、正在练习透视法的裸体(图13)。48纽约摩根图书馆,藏品编号Ⅳ,6。班巴奇等《科雷乔和帕尔米贾尼诺:文艺复兴时期的绘画大师》[Bambach, Carmen, et al. Corrngrio and Parmigianino: Master Draughtsmen of the Renaissance. Exhibition catalog.British Museum, 2000],no. 118。14.1 x 12.5厘米。在贝桑松[Besançon]还有另一个版本。帕尔米贾尼诺的幻想之作表明,作坊里的写生实践与其本应有的样子差不多相反。艺术家从一开始就按裸体来思考与绘画,而不用每次都像第一次那样面对裸体。很明显,为了画这些素描,帕米尔贾尼诺并没让其画室全体人员脱下衣服裸身工作。相反,他用一种X光般的眼光画出了他所知道的东西,而不是他所看到的东西。

图11 Florentine. A youth drawing;whole-length, resting a tablet on his raised right knee. c. 1450-1475. Pen and brown ink,with brown wash. 19 cm × 11.3 cm. The British Museum

图12 Florentine. Seated Boy Drawing.Second quarter of fifteenth century.Pen and ink. Galleria degli Uffizi

图13 Parmigianino.Interior of a Painter’s Studio or Academy.c. 1530-1540. Pen and brown ink on paper.14.1 cm × 12.5 cm.The Morgan Library & Museum

至16世纪中叶,在较大的绘画与雕塑工作室中,写生已经或多或少纳入了系统的教学计划。而包括瓦萨里[Vasari]和祖卡里在内的一些重要画家也写作关于艺术的文章,他们将写生套在他们的理论纲领上。49关于瓦萨里与贝内代托·瓦尔基[Benedetto Varchi]的素描概念作为一种“心智活动的记录”,见本书中科尔与帕多的评论。另见威廉斯《16世纪意大利的艺术、理论与文化:从技艺到元技艺》[Williams, Robert. Art,Theory, and Culture in Sixteenth-Century Italy:From Techne to Metatechne. Cambridge University Press, 1997],第1章“瓦萨里的Disegno概念”,大部分内容关于瓦尔基、乔瓦尼·保罗·洛马佐、费德里科·祖卡罗等人对艺术的理想主义纲领的明确表达。这些理论家们认为素描太重要了,不能听其自然。例如瓦萨里写到,在拉斐尔遇到米开朗琪罗的挑战之前,“他从来不曾根据裸体的规则认真地研习裸体,因为他只临摹来自生活中的裸体,使用的是他曾经见过的佩鲁吉诺[Perugino]的方法”。不过在这点上瓦萨里肯定地指出,拉斐尔对解剖学的系统研究改善了其天真自然的素描手法。50瓦萨里《名人传》(英译两卷版)第1卷第316页;及瓦萨里《名人传》(意文九卷版)第4卷第374—375页:“ma solamente gli aveva ritratti di naturale[只靠天赋画肖像画]。”(可参阅中译本《意大利艺苑名人传:巨人的时代(上)》,刘耀春、毕玉、朱莉译,徐波、刘君校,湖北美术出版社,2003年,第99页)。促进解剖学与古代雕像研究的画坊最终自称其为学院。久而久之,这些学院与城市画家行会的旧模式合并成为公共团体。这种介于写生与传统集体生产模式之间的新综合体的标志,就在于写生活动本身被称为“Académie”。17世纪初,有一组卡拉奇[Agostino Carracci]的素描作为版画出版。51《学习画画的完美学院……路易吉·内里翻刻的卡拉奇素描》[全名Scuola perfetta per imparare a disegnare tutto il corpo humano cavata dallo studio, e disegni de Caracci novamente data alle stampe da Luigi Neri. Pietro Stefanoni],作品目录号Bartsch 18、158-170,no. 1-81。见博林《卡拉奇家族的版画及其素描》[Bohlin, Diane De Grazia. Prints and Related Drawings by the Carracci Family. National Gallery of Art,1979],第57页。关于学院的一般内容见巴尔兹曼《佛罗伦萨的学院与早期现代国家:理想形式的规训》[Barzman, Karen-edis. The Florentine Academy and the Early Modern State: The Discipline of Disegno. Cambridge University Press, 2000],第98—101页 关 于写生;雅各布斯〈拆–装:马西亚斯、米开朗琪罗与美术学院〉[Jacobs, Fredrika. “(Dis)assembling: Marsyas, Michelangelo, and the Accademia del Disegno.” Art Bulletin, vol. 84,no. 3, 2002],特别是第434—441页。另见本书中佩里·查普曼关于约翰内斯·斯特拉达努斯[Johannes Stradanus]寓意“学院”的铜版画(图4.6)的评述。而系统化的写生剥夺了大部分原本激动人心又受到情色指控的实践。

只有在写生被制度化及其原本的冒险性被驯服时,画室才能在完整的艺术作品中真正地呈现,画室不再只在未公开的素描中被窥见,而是其本身就是一个主题。15世纪与16世纪早期的画室呈现在圣路加画圣母玛利亚的主题中,但除此之外只能通过素描窥见。在17世纪的弗兰德斯和荷兰,宾客云集的虚构画室场景成为一个独立的题材(事实上是一种体裁)。52斯托伊奇塔《图像的自我意识:深入理解近代早期的元绘画》[Stoichita, Victor. The Self-Aware Image: An Insight Into Early Modern Meta-Painting. Cambridge University Press,1997],第226—267页;菲利普恰克《安特卫普的绘画艺术》,第142—144页,第177—190页(画室的图像),第151—163页(画室与画廊场景的混合体)。当时最喜欢自我展示的画家——委拉斯开兹[Velázquez]和伦勃朗[Rembrandt]——都让世人看见了他们的画室。维米尔[Johannes Vermeer]绘制的画室则又回到了15世纪的绘画内部,模仿圣母与圣路加、圣母与加百利之间的相遇被隐藏了起来,他将工作室本身与那洒落的阳光转换成了诗意主题。53在本书中,佩里·查普曼巧妙地扭转了伦勃朗与维米尔的形象,将伦勃朗的《画室里的艺术家》[Artist in His Studio]解读为具有学术抱负的思想型画家的形象,而维米尔的《绘画艺术》[The Art of Painting]则是对尼德兰经验主义传统的重申(即绘画直接来自生活)。

野外的(困惑的)艺术家

1500年前后的绘画还远没有构思出这种室内的诗意。那时候的一些艺术家竟然为了寻找原生素材而离开了他们的作坊。他们已经发现写生观念与文艺复兴时期作坊的物质现实不兼容,作坊的空间要么太小,无法精心安排各种表演与摆模特儿的活动,要么太大,就像经营一家半公开的工厂。他们在完全放弃工作台并走向户外之前退出了绘制图画的机构。他们将画室观念带到了户外。写生的可传移性证明了迈克尔·科尔[Michael Cole]和玛丽·帕多[Mary Pardo]的观察,亦即画室团体不会隔离这个团体所认可的活动,“画室可以充分知悉房屋内发生的一切”——甚至房屋外发生的一切。54本书中科尔和帕多的文章。

现存1500年前后最深刻、最重要的直接接触户外的文献,是阿尔布雷希特·丢勒的三十多幅风景水彩画。55科绍茨基《丢勒的风景水彩画》[Koschatzky, Walter. Albrecht Dürer: Die Landschaftsaquarelle. Jugend und Volk, 1971];皮尔《丢勒的水彩画与素描》[Piel, Friedrich. Albrecht Dürer, Aquarelle und Zeichnungen. DuMont, 1983]。大部分水彩画是对树木、不同城镇及郊外主题的习作,诸如水车和池塘,它们或许来自丢勒1495年首次阿尔卑斯山之旅的旅行备忘录。在某种程度上,最引人注目的图画描绘的是那些十分不起眼的地景,以微不足道而又令人费解的裂缝作为景色,比如这个称为steinpruch或“采石场”的粗石块,一块表面洗净的岩石(图14)。56不来梅美术馆[Bremen, Kunsthalle],29.2 x 22.4厘米。施特劳斯《丢勒素描全集》[Strauss, Walter L. The Complete Drawings of Albrecht Dürer. Abaris Books, 1974],no.1495/51。这些水彩画是丢勒为潜在的图画母题做的私人标记。它们相当于备忘录,日后可以在公共创作中发挥作用。例如,丢勒就将这个“采石场”置换成了其大约作于1496年的版画《圣哲罗姆》[Saint Jerome] 的坚硬背景(图15)。57作品目录号Bartseh 61,32.4 x 22.8 厘米。

图14 Dürer, Albrecht. Quarry. c. 1495.Watercolor. Kunsthalle Bremen

图15 Dürer, Albrecht. St Jerome in Penitence. c. 1496.Engraving on paper. 30.4 cm × 23.5 cm.Victoria and Albert Museum

丢勒的同代人很少像他一样到露天工作。16世纪初的艺术家将绘画装备带到户外去的屈指可数,至少从现存素描来看就这些人:莱奥纳尔多·达·芬奇、巴尔托洛梅奥神父[Fra Bartolommeo]、提香[Titian]、阿尔布雷希特·阿尔特多费尔[Albrecht Altdorfer]和沃尔夫·胡贝尔,以及丢勒自己。16世纪晚期,尤其在尼德兰,这种户外实践开始生根。风景版画和风景油画甚至还描画艺术家在户外写生的场景,例如彼得·勃鲁盖尔[Pieter Bruegel]的版画《有墨丘利和赛姬的河景》[River Landscape with Mercury and Psyche]。58巴斯特拉尔《老彼得勃鲁盖尔的版画》[Bastelaer, René von. Les estampes de Peter Bruegel I’Ancien. van Oest, 1908],no. 1。有一幅同场景的素描,注明1553年,现藏贝桑松美术博物馆,而这幅可能是遗失了的勃鲁盖尔原作的副本。伦敦国家美术馆的一块木板油画(藏品编号1298)出自这幅构图。另见吉布森《“大地之镜”:16世纪佛兰芒绘画中的世界景观》[Gibson, Walter S.“Mirror of the Earth”: The World Landscape in Sixteenth-Century Flemish Painting. Princeton University Press, 1989],第63—64页。在这幅版画中,两名绘图者在高高的山丘上凝望山谷全貌。这一形象既可以理解为象征性地重申了尼德兰绘画细致客观的传统范式,也可以理解为反映了一种当时崭新的外景制图实践。59韦伯〈画家的形象〉[Weber, Brino, “Die Figur der zeichnenden Künstler.” Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte/, 34, 1997, pp. 44-82];温纳〈16 世纪佛兰芒风景画中的城市景观图〉[Winner,Matthias. “Vedute in Flemish Landscape Drawings of the Sixteenth Century” Netherlandish Mannerism, Edit. Görel Cavalli-Gjörkman, Nationalmuseum, 1985, pp. 85-95]。在大约1600年以前的意大利,这种外景实践并不普及,也不是研究者们所期待的,除非到户外去研究的对象是一座建筑或一处古老的废墟。60科尼兹比〈前浪漫主义的外景画〉[Conisbee, Philip. “Pre-Romantic Plein-Air Painting.”Art History, vol. 2, no.4, 1979],第413—428页。桑德拉特称克劳德·洛兰[Claude Lorrain]在17世纪30年代画油画写生习作。

然而,到户外去研究的观念就近在眼前,其中一个主要构想模式是近代早期学者的工作室,那曾是隐士的荒野隐居地。在文艺复兴早期,做研究是新奇事儿,它得到来自家族与世人的私人庇护,深受绅士和学者们的重视。1395年,托斯卡纳的公证人拉波·马泽伊[Lapo Mazzei]在给朋友的一封信中写道:“我独自待在家里,躺在床上,在我的书房里,如同尊贵的隐士在山上一样快活,并且感觉不到旁边有风。”61桑顿《书房里的学者》,第10—11页。他想到的是神话中的隐士圣人,就像学者圣哲罗姆,他脱去了红衣主教的衣服,坐在荒野中临时搭的书桌前。隐士的这种尝试是一种困惑的修习[cultivation of perplexity],或者说迷失方向是为了寻找出路。在某种意义上,隐士们那越过安全围墙的冲动,在旷野下进入一种自发的困惑状态[bewilderment],是现代画室真正的开端。拉波·马泽伊谈到的书房经验预示着户外画室的出现。马泽伊与圣哲罗姆从忙碌的现实世界隐遁,正如丢勒离开作坊。隐士、学者及艺术家都在寻求与现实的真实面相遇,这种不可转让的、不可替代的相遇将带来启发。似乎可以这样说:丢勒与不规则的形式、与无意义的碎石与枝丫的相遇中所找寻的,正是与现实纠缠的、个人困惑[confusion]的时刻,这将打破造形与技巧的闭环,反而使他艰难地面对某些有感觉的物事。

事实上,丢勒在一幅引人注目而又很少被讨论的水彩画中描绘过户外的画室,这幅现藏柏林的水彩画是《水车与绘图者》[Watermill with Draftsman,图16]。62柏林普鲁士文化遗产国家博物馆[Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz]版画陈列馆,藏品编号KdZ 3369,13.4 x 13.1厘米。施特劳斯《丢勒素描全集》,图1495/39。所画场景是一处岩石山坡,大概在纽伦堡周边的乡村。丢勒选择在山坡上停驻,也许是为了能看到全景。有位学徒与丢勒同行,他是一个穿白色套衫与紧身裤的红发男孩,坐在磨石上,低着头专注地在他的画板上画画。这是真实的描绘学徒正在画画的德国图像,能与描绘学徒忙于绘事的佛罗伦萨图像相提并论。沃尔夫·胡贝尔的《风景中的裸体男子》是一幅把传统作坊程序与崭新的写生置于紧张的对立状态中的素描,而这幅画,预期也会对我们解决胡贝尔素描那棘手的悖论起作用。或许,实际上丢勒画中的学徒是某种自传式的角色,是丢勒对自己少年时代写生之旅的回忆。这幅水彩画记录下丢勒决定放弃画全景,而去画不起眼的磨坊和周围微不足道的地景,这大体上是一个试图突破图式而走向乡村的形象。非比寻常的是,丢勒决定将这个砾石坡变成一个主题。这个主题是纯粹的地景;甚至画面的焦点或名义上的主题——水车本身——也是由这一地景构成的。这无意义的前景就占了大半张纸。丢勒的画笔要处理一堆碎石和过多的材料;于是他笔随眼动,时看时画地推进,呈现一片碎片化的景象。其成画不是组合出来的,而是对不受限地相遇的直接描绘。在其对自然之任意性的关注中,绘图者抵达了——并开始理解——自然精神的本源,观察并模仿其在户外体验到的活生生的混沌状态。

图16 Dürer, Albrecht. Watermill with Draftsman. c. 1495. Watercolor.

户外成为了真正的画室。而这种户外活动实际上是当时关于艺术家的故事的复述。63克里斯与库尔茨《关于艺术家形象的传说、神话和魔力》,第25—34页(可参阅中译本《艺术家的传奇》,第26—33页;中译本《艺术家的形象》,第28—38页。)在文艺复兴时期对艺术家生活的记述中,天才多半在野外被发现:吉贝尔蒂在其写于15世纪中叶的《评述》[Commentarii]中讲到:“一个天赋异禀的男孩写生了一只羊;画家契马布埃[Cimabue]在去博洛尼亚的路上遇到了这个男孩,他正坐在地上,在一块平的石头上画那只羊。”64施洛塞尔《吉贝尔蒂回忆录》[Schlosser,Julius von, ed. Lorenzo Ghiberti’s Denkwürdigkeiten (I Commentarii). 2 vols. Bard,1912],第1卷第35页。这个乡村神童就是乔托[Giotto]。乔尔乔·瓦萨里后来复述并润色了这个故事,甚至还将其换成安德烈亚·卡斯塔尼奥[Andrea Castagno]、安德烈亚·圣索维诺[Andrea Sansovino]及多梅尼科·贝卡富米[Domenico Beccafumi]的经历。65瓦萨里《名人传》(意文九卷版),第1卷第370页,第2卷第668页,第4卷第510页,第5卷第142页。在每个案例中,天才都是在户外被发现的。至少一开始他不属于作坊,而是处在标准艺术之外。尽管契马布埃肯定不会和乔托一起下地,然而他带这个男孩一起去了佛罗伦萨,去了他的作坊。

那些发现有传说的荒野不单单是作坊的对立面,或是超越方法与规则的地方。它还是艺术的原始温床。阿尔贝蒂就曾想象雕塑的历史始于户外。66格雷森编译《阿尔贝蒂论绘画与雕塑》[Grayson, Cecil, trans. and ed. Alberti On Painting and On Sculpture. The Iatin Texts of “De pictura” and “De statua.” Phaidon,1972],第120—121页。瓦萨里在其《名人传》的序言中,比较了历史上的天才与传说中的第一批艺术家,他写道:“在我们自己的时代,在原始环境中自然长大的天真孩童,已经开始凭着天性画画了,他们把身边的树木、大自然的动人画作与雕刻当作他们的最佳范本,并只受他们特有的活泼天分支配。但先民更加完美,并赋有更多智慧……他们以自然为向导,以纯粹的智性为师,并将这个世界作为美的典范。所以,难道我们没有足够的理由相信是他们创造了这些高贵的艺术(即绘画和雕塑)?”67瓦萨里《名人传》(英译两卷版),第1卷第31页;瓦萨里《名人传》(意文九卷版),第1卷第221—222页(可参阅中译本《意大利艺苑名人传:中世纪的反叛》,刘耀春译,王挺之校,湖北美术出版社,2003年,第25页)。艺术也被编织在了主要的田园牧歌式的寓言中,这是那个时代本身就在诉说的故事。

画室这个词来自拉丁语studium,因此包含追求知识的热情与渴望之意,也隐含漫无目的和失去中心的徘徊感,使人不知所从,而画室一词在古代已被打上令人好奇或让人过度关注的烙印。好奇心是将那些风景画与写生裸体模特儿的课题联系起来的共通点。探索风景中的形式与最初对裸体的迷恋在历史上很相似。丢勒就是在户外画水彩画的时候开始画裸体的。他的一幅现藏巴约讷[Bayonne]的女人体钢笔素描,注明作于1493年,那是他第一次去意大利之前画的,事实上这是现存最早的毋庸置疑是对着裸体模特儿画的北方素描(图17)。68巴约讷博纳美术馆[Bayonne, Musée Bonnat],藏品编号1272-674,27.2 x 14.7厘米。施特劳斯《丢勒素描全集》,no.1493/3。画中女人并非理想的女人体,她双膝内扣,其最终的笑容给我们的印象好像还留有真实的、主体间相遇的余韵。三年后,丢勒画了一幅呈现女浴室内景的钢笔素描(图18)。69不来梅美术馆,署名并注明1496年,23.1 x 22.6厘米。施特劳斯《丢勒素描全集》,no. 1493/4(施特劳斯认为签名与日期是假的)。和那幅《采石场》(图14)一样,这幅画也在二战结束时丢失了。它们最近才被俄罗斯政府送回不来梅。丢勒在这幅画中进行的研究,对肉体的研习,尽管也许只是臆想的,因为我们根本不清楚在他眼前是否真的曾出现过这样的场景。不过浴室场景是一个北方的传统主题,可追溯到凡·艾克与范德魏登。70巴尔托洛梅奥·法齐奥[Bartolomeo Fazio]在1456年描述过高卢人扬(凡·艾克)的画作(均已失传),描绘了“在浴室里出现的绝美女子”以及许多其他细节,而高卢人罗吉尔(范德魏登)描绘了“一个洗澡时流汗的女子,她身边有条狗,另一边有俩青年通过缝隙正在偷窥她,他们的笑容令人印象深刻”;巴克森德尔《乔托与演说家:意大利的人文主义绘画评论家与绘画构图的发现》[Baxandall,Michael. Giotto and the Orators: Humanist Observers of Painting in Italy and the Discovery of Pictorial Composition, 1350-1450.Oxford University Press, 1971],第107—108页。关于后来一些评论凡艾克式沐浴场景的详细讨论,见赫尔德〈绘画爱好者:一位安特卫普的艺术赞助人及其收藏〉及〈附录〉[Held, Julius. “Artis Pictoriae Amator: An Antwerp Art Patron and His Collection.”(1957) and “Postscript.”(1979)],转载于《鲁本斯和他的圈子》[Held, Rubens and His Circle, Princeton University Press, 1982, pp.43-51, pp. 53-58]。丢勒通过唯一隐约可见的男人形象表现出了他自己的好奇心,那个男人正在透过半掩的窗门偷窥,暗中观察一群沐浴者及侍从。丢勒象征性地将这间浴室比喻成被写生活动入侵的画坊。这不是一个开在街上的作坊,而是一个密不透风、秘不示人的地方。洗澡的“工作”——揩、刷、擦、梳、搓、拍——是展示身体前的准备,是为身体得以被欣赏而做的准备。某种意义上,这也是画坊的工作。丢勒的《女浴室》[Women’s Bathhouse]就是最先出现的画室场景。

图17 Dürer, Albrecht. Nude Woman.c. 1493. Pen and ink on paper.27.2 cm × 14.7 cm. Musée Bonnat

图18 Dürer, Albrecht. Women’s Bathhouse.1496. Pen and ink. 23.1 cm × 23 cm.Kunsthalle Bremen

像那种开在纽伦堡街道门面后边的浴室,肯定一直强烈地吸引着好奇的目光。这是一个不可见的博物馆,或许从未被人看见过。但是正如在佛罗伦萨的作坊中那样,遵从理想形象的要求很快阻碍了单纯的好奇心。同样,丢勒的眼睛区别开了人体与裸体,并将裸体转化成人体。其实这幅画里只有一个难看的、普通的身子,她代表真实的身体,而其他五个女人年轻而轻盈,偏向理想的身体。她们当中有一个以丘比特的裸体形象出现,好像早就固定在一幅画中的一样。

我们已经从佛罗伦萨的裸体习作中看到,这种写生实验是多么容易故态复萌,又将转而形成新的图式与习惯。和研习裸体一样,画风景也是如此。不久,复制各种风景母题的案例便出现了,甚至临摹最崎岖的、最不规则的、以及有人看来最难模仿的那些风景。例如,一幅现藏埃朗根的钢笔素描,表面上看是幅写生,实则直接照搬了丢勒的版画《圣哲罗姆》中的那片不规则的风景。而正如我们之前所见,丢勒的版画《圣哲罗姆》本身也是根据他的一幅小景水彩写生创作的。71《崖壁习作》[Cliff Study],埃朗根大学图书馆,藏品编号ⅡB11。博克《埃朗根大学图书馆馆藏素描》,no.121。见伍德《阿尔布雷希特·阿尔特多弗与风景的起源》[Wood,Christopher S. Albrecht Altdorfer and the Origins of Landscape. Reaktion, 1993],第119页,图82。

丢勒试图在他最重要的版画《忧郁》[Melencolia I]中表现出理论与手艺之间的辩证关系(图19),72另见本书中科尔和帕多将这幅版画作为一幅“画室图”的解读。但在这个复杂的图谱[diagram]里找不到可以写生的地方。《忧郁》中带着沉重翅膀的人物代表艺术家:画中古典建筑的一角与她手中制图用的圆规,象征她去过荒野又回到文明世界。同时,圣哲罗姆的狮子被替换成了一只睡着的狗。不过这位有翼人远没打算捡起她的手艺,这可以从丢弃在她脚下的工具与正在画画的天童看出来,这个低头看着画板的天童仿佛一位佛罗伦萨作坊中的学徒,毫无疑问他坐在一块磨石上,就像丢勒的《水车与绘图者》中的学徒一样。画中的球体和奇异多面体(一个削掉角的立方体),代表她关心抽象事物与理论问题。她是那种会组合图片的艺术家,组合的是那种建立在可感的现实片段基础上的图谱,而那根本不被认作视觉经验之全记录的图画。随着作坊引入写生这种日课,视觉经验开始在作坊中赢得一席之地,但刚赢得一席之地就又被丢弃。梅伦科利亚阴沉而荒凉的眼神表明,她已不再确信还要去看什么。

图19 Vico, Enea. Academy of Baccio Bandinelli. c. 1540. Engraving. 30.5 cm × 46.2 cm. British Museum

意大利人对《忧郁》的回应,实际上也是对丢勒的《女澡堂》的回应,是埃内亚·维科[Enea Vico]在16世纪40年代初刻的一幅版画,描绘的是佛罗伦萨雕塑家巴乔·班迪内利[Baccio Bandinelli]的工作室(或“学院”)的内部(图19)。73有一幅同时期的匿名木刻版画是在丢勒素描的基础上创作的,尽管没人会知道那是丢勒的素描:施特劳斯《丢勒素描全集》,附录1,6;梅德尔《手绘》,第249页。关于埃内亚·维科的画,作品目录号Bartsch XV. 305. 49。30.6 x 52.5 厘米。另见巴尔兹曼《佛罗伦萨的学院与早期现代国家》,第4—5页。班迪内利的学院提倡理论,这种理论吸收并驯化了写生,且谨慎地将写生活动留在室内,以防它损害手艺。这里,手艺与理论的结合强制性的保护并重新定位了艺术家。在这幅版画中,一只蜷着身子熟睡的狗与丢勒的《忧郁》建立起了联系。画中十二个学徒像是十二使徒,在一位艺术家的指导下工作。在这个画室里,研习的对象不是有呼吸、有心跳的裸体洗浴者,而是属于艺术作品的石膏模型。高处架子上摆有躯干雕像,胸像、骨骼残片和书。这是一个阴沉的地方,预示了马克·戈特利布[Marc Gotlieb]在本书中所阐释的受情绪困扰的浪漫主义画室(指与此文收录在同一论文集中的文章〈浪漫主义画室中的创作与死亡〉[Creation and Death in Romantic Studio],详见注释前言——译者)。这里根本没有自然光,只有火光。但那没什么差别,因为在这个画室里没有人从其画板上抬起头来。

文艺复兴画室的来生

在16世纪后期及17、18世纪的画家和雕塑家工作室——“老大师”画室——的所有杂乱而商业化的活动中,我们有时很难观察到画室的原初观念,即个体创作者拥有绝对权威的观念。从表面看,老大师的画室就像是近代前的作坊:助手、学徒、甚或家庭成员围绕着经营画室的主人。但至少从17世纪开始,对绘画和素描的市场而言,工作室的中心与外围已被明显划分开来。74关于这一点有明确的证据,见彼得·保罗·鲁本斯[Peter Paul Rubens]与他的客户达德利·卡尔顿[Dudley Carleton]爵士之间的谈判:例如,鲁本斯为一幅《最后的审判》讨价1200弗罗林:“原先是我的学徒们画的一幅作品,之后我为最尊贵的诺伊堡亲王[Prince of Neuburg]作了一件更大尺寸的,他为此付我3500弗罗林现金:但这件作品还未完成,它将完全由我亲手来润色,由此将被当作我的原作。”1618年4月28日函,载于马古恩编《鲁本斯书信集》[Magurn, Ruth Saunders,ed. The Letters of Peter Paul Rubens. Harvard University Press, 1955],第61页。作品市场价值的确定,取决于是否可能对作坊的创作者标记做出清楚的事后鉴定,这是经过推断与审查来确定市场价值的实际出发点。编目者与交易商习惯于在给作品命名时用的一个词正是“画室”,奇怪的是,用画室命名的是除首席大师之外的可能来自画室内的集体匿名者的作品。当一件艺术作品不能被归属于作坊的执掌者或实际上任何其他可辨识的个人时,作品才被归在“画室”名下。75这一惯例在艺术史写作中是何时开始的尚不清楚;《牛津英语词典》没有给出早于1908 年的例子。编目者们用的老大师画室一词是一个由艺术家与“画室”组成的怪异术语。这个词包含了艺术制作的两种时间性,它既是集体性的又是表现性的。

个人创作的观念需要艺术市场的保护,是因为个人创作的观念是如此的薄弱。按照严格的古典模式,将经验与绘画图式进行主观比较的匹配活动[matching]受制于制作活动[making]。经验永远没法被分地清清楚楚;没有任何东西是被发明或发现的,有的只是经验的重组。像其他任何人工制作活动一样,图画描绘是通过传统套路来维持的。经验本身是通过认知预先形成的,并被社会引导。最终,正如瓦萨里所认识到的那样,要更容易地建立艺术创作的制度,得根据心智、想象力、理想形式[disegno]。而写生被误解为是埋藏在艺术史中的一种小样[cameo-fashion]。76这是马克·戈特利布的口头提法。画室则是个虚构之地,一个田园牧歌式的地方,迷失在中世纪作坊与早期现代学院的中间地带。事实上正如卡罗琳·琼斯所表明的那样,自20世纪60年代以来,创作者的个人经验模式已被强烈质疑,高傲的艺术家重新吸收古典方式,回到集体性与话语性的螺旋圈中。77琼斯《工作室机制》。

但不知何故,画室模式至今仍旧存在。当然,它是作为流行神话、作为社会和商业中的真实物事而存在的。画室模式的存在,是因为它代表了艺术家们真正与众不同的一切,并且艺术家自己仍然不舍得放弃它,以此象征性地(尽管并不彻底)反抗画廊和宣传系统将他们的作品商业化。但更重要的是,画室观念之所以持续存在,是因为封闭的、非个人方式的学院模式与古典模式不能完全“覆盖”艺术。而理想主义的、基于想象力的艺术制作模式也无法做到。创作者处理世界的全部实验——包括现在差不多过时了的写生实践——几乎都转向存在于艺术制作根源中的冲动:摹仿、复制、模拟、错觉法、目击记录,即尽力将外部世界固定下来的冲动。古典模式是一种对艺术的不完整的描述,而画室总是不得不从其内部反复挖掘。但在15世纪,绘画引入可见之物不仅仅是修辞手段,画地景与人像意味着仔细观察实物与质感。引入可见之物把艺术制作重塑为了对一般的、熟悉的经验的主观显形。艺术家的感知场[perceptual field]起到了“预先成形”[preformation]的作用,主体可以投入其中并找到自己。78亨利希《试论艺术与生活:主体–认识世界–艺术》[Henrich, Dieter. Versuch über Kunst und Leben: Subjektivität-Weltverstehen-Kunst. Hanser, 2001],第35页:“Vorgestalten von Selbstbeziehung…[Sind]nicht proposizional organisiert, wohl aber eine Zentrierung aufweisen, in die das Subjekt, das von sich weiß, eintreten kann. Beispiele dafür Sind Perzeptionsfelder, Körpergefühle, Affekte,von Schemata gesteuerte Verhaltensimpulse und vieles mehr [自我关联的预先成形……并不是以命题性的方式被组织起来的,而是呈现出某种中心化,具有自我认知的主体可以投入其中。这一点的例子有很多,诸如感知域、身体感觉、情感、受模式控制的行为冲动等等]。”

在本文中,写生被视为新的艺术生产模式的关键性标志,但今天看来,要克服主体与外部世界间的裂隙,写生可能是一种笨拙的、过于老实的方式了。正如我们所见,早在16世纪,写生就未能将自己确立为作坊活动不可或缺的核心实践。在文艺复兴时期,写生的真实功能似乎就是作为对艺术的新的表现性原理的一种如实呈现或象征性表现。写生不是一种一目了然的套路,而是对感知经验的彻底重构。写生放大了艺术的显形力量,通过从一系列看似共享的经验开始,再通过分门别类与精挑细选使之陌生化。对感知进行转化的课题并不将感知作为艺术天然的共同基础来揭示,而恰恰相反:其揭示了感知的最终不可交流性。虽然尼克拉斯·卢曼[Niklas Luhmann]认为,艺术让感知可用以交流。但正如其所说:“使用感知就违反了感知的首要目的。”艺术寻求感知与交流之间的一种“烦恼”关系,随后交流这种烦恼。79卢曼《作为社会系统的艺术》[Luhmann,Niklas. Art as a Social Systerm. Stanford University Press, 2000],第22—23、48页。写生以及基于感知经验的艺术的发展产生了一个悖论:一种艺术顽固而忠实地植根于某种(至少从表面看)与世界的直接相遇,但这种艺术却不能回溯到那个世界。80“文本游戏根据其对参照的世界进行转化来开展,这就产生出一些无法从所参照的世界中得出的东西。”见伊泽尔《虚构与想象》,第281页(可参阅中译本,第332页)。写生将这种艺术观念推入自己的视界,缩短了从世界到作品的通道,从而放大了这个通道(创作主体)巨大的虚构力量。似乎视觉艺术需要这样做来表明他们的新主张是正当的。至少从彼得拉克[Petrarch]开始,诗歌就已经在主体性中建立了自己的根基。但没必要用某种新的训练方式或特别的行为(比如写生)来表明这一主体性。原则上讲,主体一直在那儿,只需要表达出来即可。同时,以感知作为起点的新主张防止了(或至少提前阻止了)艺术制作被文本模式(或以“诗如画”[ut pictura poesis]著称的范式)直接同化,最起码,写生的主旋律就是这种对文本性的抵抗。

所有这些都解释了为什么写生需要在艺术史中扮演配角,并仅此而已。一旦视觉艺术的主体性在文艺复兴时期被建立并被制度化,就无须再不断地强调这一主体性了。如同17、18世纪的艺术理论那样,人们甚至可以安心地接受“画如诗”的原理。艺术在根本上作为主体自我反射[self-reflection]的一个面相,这一构想是个很长的故事,一个也许仍未完结的故事。81这至少是亨利希《试论艺术与生活》的主题。真正的写生本身是眼与物之间的原始碰撞,不过现已成为一种自觉的拟古甚或复古活动。写生在业余艺术家中盛行,或许这是个人重温现代艺术起源的方式。但对多数野心勃勃的艺术家而言,主体性的问题不再被提出,或认为理所当然,或者总之已经无关紧要了。今天,艺术在许多方面仍旧关乎感知,但聚焦感知的老方式——对象或场景与凝视的眼睛之间的阶段性相遇——看起来已不再必要。这似乎已经承认,不必经过写生所呈现的阶段性的视觉化过程,艺术也可以是“关于”视觉性的。

画室中究竟发生了什么已不再那么清楚。写生这种训练方式的没落留下了一片空白。如果说有什么后果的话,那就是艺术家的权威变得越发神秘和难以解释了。即便在今天,只要越过画室的门槛,社会习俗与社会期望就被神奇地推翻了。画室内产生的一切都被赋予了特殊的意义:未必有什么含义的一张带有笔迹的小纸片,在任何其他环境下都会被丢弃,但要是出自画室就说不定被当作礼品来赠送。今天的艺术家会告诉你,他或她所做的事就是简简单单地制作东西。但是在这古老而不可思议的工作背后隐藏着某种类似于匹配活动的东西,即制作活动要与主体外的东西相衔接,因此这种制作活动总是处于辩证状态中。如今,无论采用什么形式,在历史上和概念上,虚构化的表现都与15、16世纪的艺术家将家人和助手拒之门外后希望开始从容地、独自地展现视觉经验相连续。即使是今天的艺术家,无论他们对创作者、表现和创造力的神话有多么怀疑,当他们早上离开家时都会告诉你,他们正在去画室的路上。