把小说教成“小说”

2022-03-24杨修宝

杨修宝

统编版教科书小学语文编排了童话、神话、小说、民间传说、现代诗等“文体单元”,教材执行主编陈先云老师反复强调、多次倡导用好统编版教科书要树立“文体意识”。为规避“千课一面”的问题,诸多小学语文教学名家也倡导呼吁“把诗歌教成诗歌,把散文教成散文,把小说教成小说”。

一、小说的文体特点

小说形态多样,仅以统编版教科书选编的小说及节选的范畴来说,小说的文体特点非常鲜明,是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

个性鲜明的典型形象。小说中的人物大多是作者将生活中的不同人物原型提炼、加工、组合而成的,即“杂取种种,合成一个”。如鲁迅所说:“人物的模特儿,没有专用过一个人,往往嘴在浙江,脸在北京,衣服在山西,是一个拼凑起来的角色。”通过这样典型的形象能够更集中、更普遍地反映生活。小说中的典型人物形象,就像一面面镜子,读者通过阅读这些艺术加工的典型人物,能够看到并理解社会上、生活中形形色色的面貌。任何一部优秀的小说,都有使人难忘的典型形象。统编版教材中编选的小说的人物形象亦极具个性,特点鲜明。

匠心独运的故事情节。故事情节是小说的骨架,是小说作品所描写的事件发生、发展、演变、终结的全过程。小说中的故事情节大多是虚构的,来源于现实生活,但又是现实生活的提炼、整理、编排,比现实生活更聚焦,更有代表性。曲折生动、跌宕起伏、扣人心弦是小说故事情节的显著特点。小说故事情节的一般结构是:开端、发展、高潮、结局。小说的故事情节和人物形象塑造紧密结合,情节的开端、发展、高潮、结局,即是塑造人物形象的过程。

烘云托月的环境描写。环境描写是指对小说中人物活动的环境和故事情节发生背景的描写,是小说有别于其他文体的一个重要特征。环境是人物的“土壤”,是人物性格形成和发展的依据。环境描写分为自然环境描写和社会环境描写。自然环境描写起到渲染故事气氛、烘托人物形象、推动情节发展、深化作品主题等作用,如统编版教材选编的小说《穷人》中的暴风雨之夜,《桥》中的黎明爆发的洪水等;社会环境描写是交代人物的生存环境、社会关系、时代背景等,如《在柏林》爆发战争的社会环境,《小英雄雨来》抗日战争的社会环境等。

意蕴深刻的小说主题。主题主要通过人物形象或故事情节揭示社会问题、人生哲理、价值观念等,是小说的灵魂,是贯穿小说始终的基本思想。小说的主题昭示作者的写作目的,凸显作品的价值意义。塑造典型人物形象是小说表现主题的重要手法,通过小说主要人物的性格特点、道德品格、精神风貌等揭示人性的真善美和假恶丑。故事情节的开端、发展、高潮、结局是揭示主题的过程。环境为人物提供活动背景,尤其是社会环境,决定着人物的思想和命运。小说中主要人物的思想和命运揭示社会矛盾,反映现实生活,蕴含着小说的主题思想。

入木三分的细节刻画。细节是小说故事情节的基本构成单位,是串联在故事情节链条上的珍珠。没有细节刻画就没有有血有肉的人物形象;没有细节刻画就没有有声有色的故事情节;没有细节刻画就没有有情有境的小说艺术。小说中的细节描写能够刻画性格、推动情节、勾勒环境、烘托氛围、深化主题。

相辅相成的虚构写实。虚构性是小说的关键性特征,这是小说区别于记叙文的主要标志。小说的虚构建立在真实性之上,真实性则是小说虚构的基础,即“源于生活,高于生活”,一旦离开事实,小说的虚构就失去其意义了。因此,小说的价值并不在于它真实程度如何,而在于如何将事实艺术化地呈现在读者面前。如教材中《草船借箭》《景阳冈》里的诸葛亮、武松都有历史原型,但其身上发生的故事情节,大多是作者虚构的。

二、小说的编排特点

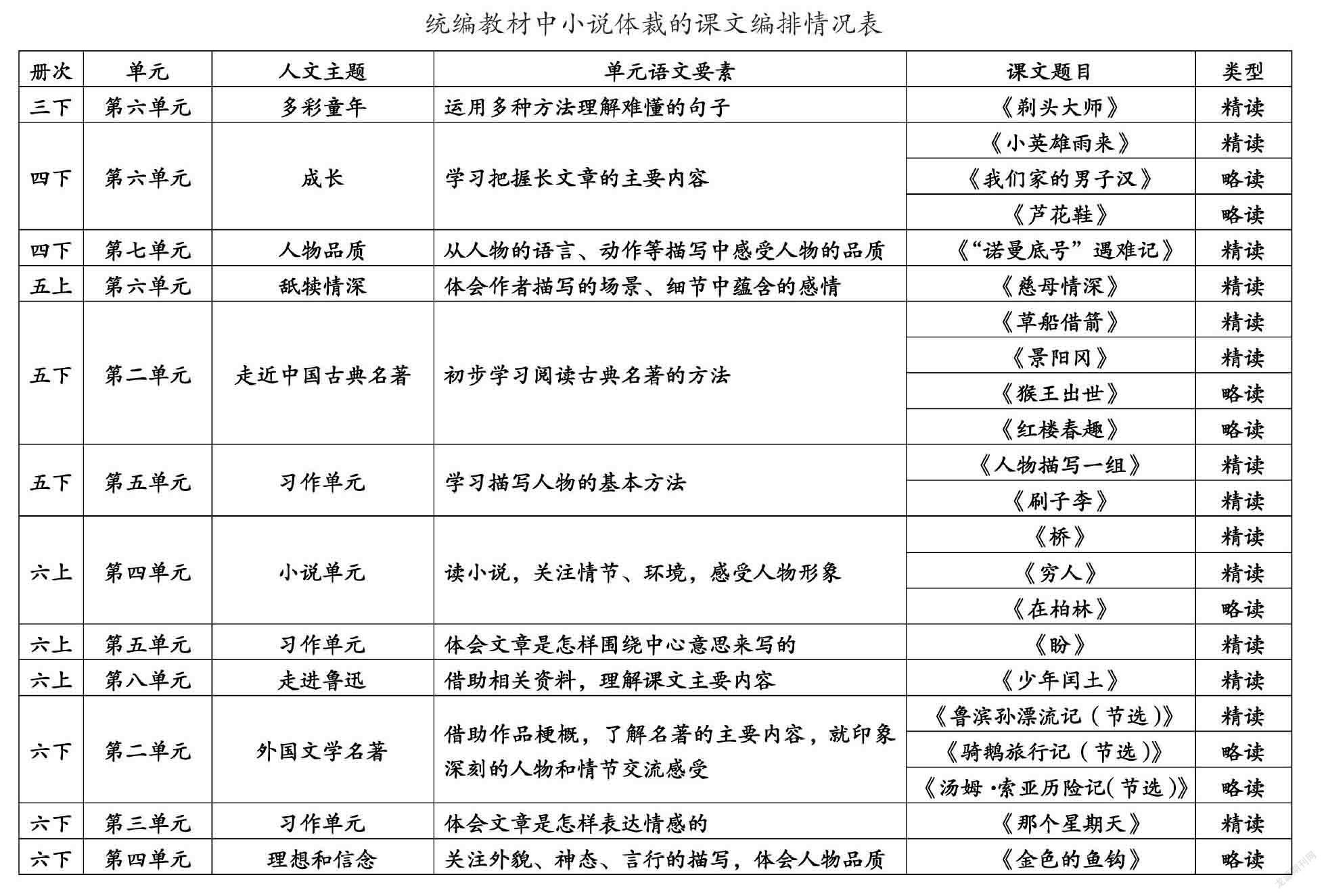

小说体裁的课文在统编版教材中的编排比例不高,共有22篇。一二年级没有编排,三四年级编排了5篇小说,五六年级篇目数量增加,编排了17篇小说。其中精读14篇,略读8篇。如下表所示:

通过上表,可以看出统编教材小说体裁的课文编排有如下这几个特点:

多元性。统编版教材中的小说有中国古代小说、中国现当代小说和外国经典小说。小说的主题随着年级的升高逐渐从贴近学生生活的“童年”“成长”主题过渡到“信念”“战争”“人性之美”“冒险精神”等更为多元的主题。

进阶性。三四年级的小说主要以生活化的主题和浅显易懂的文字让小学生初步尝试阅读小说,并对小说阅读产生浓厚的兴趣,五六年级“小说文体”单元的编排则引导学生比较深入系统地进行阅读和学习。教材中,从短篇小说到长篇小说节选再到涉猎整部小说的教学任务层次渐进,中高年级小说教学的进阶过程就是引导学生认识小说——会读小说——爱读小说——学写小说的读写能力提升的过程。

适切性。统编版教科书以儿童的视角,编排了篇幅字数适当、符合小学生认知特点和阅读能力的小说,其中以“微”“新”“密”“奇”为特点的短篇小说为主。这22篇小说中,精读篇目14篇,略读篇目8篇,如此安排旨在引导学生逐步掌握阅读小说的方法,提高自主阅读小说的能力。

三、小说的教学建议

1.小说教学做到“三个不”

不能当成记叙文来教学。虽然说小说本质上也是一种记叙文,但教学中切不可沿用“课题质疑、整体感知、逐段学习、回归整体”的记叙文教学模式教学小说,也不建议用“起因、经过、结果”的事情发展顺序梳理小说的故事情节。

不能当作真实故事学习。统编版教材六年级上册第四单元篇章页的单元导语是:“小说大多是虚构的,却又有生活的影子。”要避免小学生阅读小说时陷入“虚实不分”的误区,要明确,小说中的“我”不能视为作者本人,这是小说采用第一人称表达的手法,“我”只是线索式的人物,串联起了小说的故事情節。还要明确,《草船借箭》是选自《三国演义》的古代历史小说,不是真实的历史故事,不能当成真实历史故事来学习。

不能概念化小说三要素。六年级“小说单元”的语文要素是:“读小说,关注情节、环境,感受人物形象。”教学中切忌用晦涩的专业术语解释“情节”“环境”“人物形象”的概念,更不能拔高要求,在小说主题、创作手法上过深探究。正如统编版教材执行主编陈先云老师在国家级教材培训中所说:“讲小说不能讲‘小说’。” 意思就是说小学阶段不能将体裁是“小说”的课文讲成“小说文体分析”课,只要初步了解小说的基本特点,习得阅读小说的基本方法就好。

2.小说教学策略“三字经”

统编教材理念下的小学语文教学,要有文体意识。把小说教成“小说”,就要走出窠臼,运用恰当的教学策略。笔者尝试总结了教学小说的十个策略,归结为“三字经”,以利教学。

理情节。统编版教材六年级上册“小说单元”的单元语文要素是:“读小说,关注情节、环境,感受人物形象。”明确了小说的文体特点,也指明了阅读小说的方法。理情节线——阅读小说,引导学生可以从理清故事情节开始。故事是怎么发生的?怎么发展的?高潮是怎样的?最后的结局如何?理清故事情节的来龙去脉,整体把握情节的曲折性和故事的完整性。画情节图——小说的情节跌宕起伏,扣人心弦,可以引导学生依据小说的故事情节画出一波三折的情节图。抓情节点——小说常有出人意料的情节变化,打破读者的惯性思维,小说表达手法上称为“情节突转”。如清代学者但明伦所言:“文忌直,转则曲;文忌弱,转则健;文忌腐,转则新。”点明了“情节突转”的妙处,教学时要引导学生抓住情节的突转点,体会小说灵动曲折的魅力。

辨形象。小说是以塑造人物形象为中心,理解小说的人物形象是阅读小说的关键。理解辨析人物形象,可从以下三方面入手。观其言行——理解人物形象,要抓住人物的语言、动作、肖像、神情、心理等方面的描写分析人物的性格特点和思想情感。把握典型——理解小说中的人物形象,引导学生抓住典型人物,要把典型人物置于复杂情节中、具体环境里辨析体会典型特征,识一人,晓众像。多元理解——小学生理解小说中的人物形象容易产生单一认知,要引导学生不能片面理解,要多元辨析。比如对《景阳冈》中武松的理解不能只停留在“勇武机敏,打死猛虎”的形象上,还要引导学生理解武松豪饮十八碗酒时的直率豪爽、固执倔强,不听劝告酒后上冈时的看重颜面、自尊心强,体力耗尽果断下冈时的思虑周全、颇识时务等形象,以使学生对人物形象的理解更为丰满。

找冲突。教会学生学会阅读小说,就要引导学生初步体会小说的表现手法,从浅层认知走向深度阅读。矛盾冲突——矛盾突转是把小说情节推向高潮的主要方法。统编版六年级上册“小说单元”中的课文,矛盾冲突就很明显,有人物之间的矛盾冲突、有人物内心的矛盾冲突、有人物与环境之间的矛盾冲突等。阅读这一单元的小说就要抓住矛盾冲突,才能更好地理解体会人物形象。环境烘托——环境描写是小说的重要元素,如曹文轩教授所说:“风景在参与小说的精神构建的过程中,始终举足轻重。”环境描写在营造故事意境、推动情节发展、表现人物情感、塑造人物性格、揭示故事主题等方面起着重要的作用。因此,教学中要引导学生通过品味环境描写,感受人物形象,理解小说主旨,体悟表现手法。形象对比——小说常用对比描写的表现手法,营造极大的反差感,塑造光彩有力的人物。如小说《桥》中洪水面前慌乱的群众与沉稳的老支书的对比,老支书对待儿子前后态度的对比等。在强烈的对比中,老支书舍己为人、不徇私情的光辉形象被塑造得立体而丰满。需要注意的是情节冲突、环境衬托、形象对比有着紧密的内在逻辑联系,教学时三条线巧妙融合,同时推进,效果会更好。

赏细节。小学阶段小说教学的主要任务之一是帮助学生进入小说的世界,初步习得阅读小说的基本方法。基本方法之一就是赏析小说的细节,可从三个“白”入手。体会独白——小说中人物的内心独白,揭示了人物隐秘的内心世界,展示了人物的思想和性格,教学时抓住了人物的内心独白,就能引导学生深刻地理解人物的思想感情和精神面貌。如《窮人》中对桑娜内心独白的细节描写,极其传神地表现了她的心理矛盾与天性善良。研读对白——小说中的人物对白,体现人物的身份、地位、职业、性格、思想等,是理解人物形象的主要抓手,深入地研读人物的对话就能深刻地理解人物形象。如《草船借箭》中周瑜和诸葛亮的对话,是暗藏杀机、是运筹帷幄,是嫉贤妒能、是顾全大局。想象留白——留白,是小说的艺术特色,给读者以想象的空间,让读者在想象中推演情节、体验情感、体会形象。如《在柏林》结尾的留白,留给读者的是震撼。《穷人》结尾在桑娜和渔夫的对话中戛然而止,耐人寻味的结尾留白,言已尽而意无穷,留给读者的是感动。教学时可引导学生在留白处展开想象,适当练笔补白,如《穷人》课后的“小练笔”,写一写桑娜的心理活动。

学语言。引导学生读小说时要关注精妙的语言文字表达,逐渐培育“语言建构与运用”的能力与素养。辨析题目——阅读小说从理解题目开始,有的题目点明时间地点,渲染环境氛围,创设故事背景,如《景阳冈》《在柏林》;有的题目就是小说的线索,对深化小说主题起到画龙点睛的作用,如《桥》《穷人》;有的题目概括故事情节,设置悬念,激发阅读兴趣,如《草船借箭》《“诺曼底号”遇难记》《鲁滨孙漂流记(节选)》;有的题目寄托作者情感,标明作者态度,如《盼》《那个星期天》;有的题目交代主要人物,突出人物形象,如《刷子李》《小英雄雨来》《少年闰土》,等等。引导学生围绕故事情节,层层深入地理解题目,就能深刻体会小说的主旨。如《穷人》,渔夫生活穷苦,但心灵高贵;《桥》,老支书用信念和父爱架起了不朽的生命之桥。品悟语词——小说中语言表达的魅力特别值得引导学生深入探究。如《在柏林》中描写老人“狠狠地扫了她们一眼”这句中的“扫”字极具深意,蕴含了老人对两个无知的小姑娘的愤懑与谴责。“现在轮到我自己上前线”中的这个“轮”字,饱含着被逼迫的无奈和对战争的态度,读来让人心头一震。再如,引导学生抓住《穷人》中的“非这样做不可”一句,理解全文,可起到“提领而顿、百毛皆顺”的作用。习得句式——为了突出情节的急促与紧张的节奏,小说中运用简短的句式,让读者在无形中产生顿挫、紧迫之感。如《桥》,五百多字的小说,竟有27个自然段,自然段多以一两句短句组成,最长的句子也只有16个字。这样就营造了危急、紧张、悲壮的故事氛围,塑造了老支书沉稳、果敢、尽责的形象。引导学生学习这篇课文时,朗读课文,读好短句;抓住短句,体会形象;学习表达,习得短句;拓展练笔,运用短句。

品标点。引导学生阅读小说还要留意关注标点符号,从中体会作者表达的情感。表现形式——小说文本中标点运用的形式不尽相同,作用不一。如《桥》中:“像泼。像倒。”这句用两个句号把四个字变成了两句话,体现了暴雨突如其来、形势危急。“桥窄!排成一队,不要挤!党员排在后边!”这句用了三个叹号,表现了老支书的沉稳果敢。“你还算是个党员吗?排到后面去!”这句一个问号一个叹号,突出了老支书的坚守信念,忠于职守的英雄形象。体会情感——标点中蕴含的情感浓烈悠长,如《在柏林》中老妇人重复数着“一、二、三……”这句中的省略号,引导学生深入体会就能感受到老妇人失去三个儿子后的神志不清,悲痛欲绝,还要孤苦伶仃地在疯人院度过残生,以及将要失去丈夫的绝望与痛苦,还能体会到战争的残酷,给人们造成的深重灾难等。展开想象——阅读小说要关注标点的“留白”艺术,引导学生“于无声处听惊雷”。如《穷人》中描写桑娜内心独白的第9、11自然段,用了6个问号,4个叹号,7个省略号,把桑娜的内心冲突、担忧惶恐表现得淋漓尽致,教学时引导学生展开想象,体会桑娜心神不定、极为复杂矛盾的内心,才能更好地体会她身上闪耀的、高尚纯洁的母性光辉和人性之美。在此基础上,引导学生再次展开想象,完成课后练习题的“小练笔”,写一写桑娜的心理活动,学生定会情动辞发。

析结尾。小说的结尾是作品的最后落脚处,亦或是作品最精粹的地方,有人把它比喻成“一段美妙音乐后面的最后一个音符,一幅华美油画的最后一抹油彩”。著名作家杨晓敏认为小说结尾的思想内涵、艺术品味、智慧含量都很重要,他总结了五个类型的小说结尾:意味深长的结尾、出人意料的结尾、挖掘人性的结尾、揭示谜底的结尾、让人感动的结尾。因此,教学中要引导学生学习、体会小说结尾的表现手法及表达作用。出人意料——阅读《桥》,要引导学生体会意料之外却在情理之中的欧·亨利式结尾的表达效果。余味无穷——阅读《穷人》,要引导学生阅读回味无穷的结尾,体会平静中蕴含着不平静的情感,体悟作者高超的艺术表现手法。单元意识——教学“小说单元”,有文体意识的同时还要有单元整体意识,引导学生把单元中课文的结尾进行比较分析,发现异同,梳理特点。

悟主题。小学阶段教师不用在小说主题上进行过多过深的探究,但不意味着不教学、不处理。引导学生体悟小说的主题要注意下面三个问题。儿童视角——小说主题的理解与体会,要从儿童视角出发,发掘儿童视角下的小说主题,切忌教师的成人化思维左右学生的理解。潜移默化——小说主题的体悟,是融入在故事情节的理解、人物形象的体会、环境描写的感受之中,经过层层深入、潜移默化而习得的。切忌生搬硬套,照本宣科,贴标签式地强塞给学生。点到为止——小学阶段引导学生对小说主题进行初步体会即可,切忌过深探究、过度解读。

读名篇。小学阶段小说教学的目标之一是让学生对小说阅读产生兴趣,喜欢上小说,并从中感受到阅读的乐趣,在潜移默化中,不断提升小学生的文学素养。群文拓读——教学短篇小说,可根据小说的人物、情节、形式、主题等,选择同类型的小说,以一篇带多篇,运用群文阅读的策略,引导学生进行多文本阅读,由一篇通一类。名篇拓读——教学经典小说(节选),要引导学生由这一篇阅读转向到这本小说的阅读,如学习《刷子李》后,拓读《俗世奇人》,学习《芦花鞋》后拓读《青铜葵花》,学习《鲁滨孙漂流记(节选)》后阅读《鲁滨孙漂流记》。名著拓读——小学高年级的小说教學要引导学生由课内学习找到阅读小说的钥匙,激发阅读小说的兴趣,进而走向大量的课外阅读实践。结合“快乐读书吧”的内容安排,要引导学生阅读小说名著《童年》《小英雄雨来》《爱的教育》,落实统编教科书“精读”“略读”“课外阅读”三位一体的编写理念。

做创写。统编教材六上“小说单元”的习作要求是“发挥想象,创编生活故事”,单元习作安排的是“笔尖流出的故事”。教师用书明确建议单元习作跟语文要素“读小说,关注情节、环境,感受人物形象”紧密关联,但不等于要求学生创作“短篇小说”,要把握好创编故事的适切度,不宜拔高要求。从读学写——小说文体单元的教学,必须有单元意识、整体意识,落实统编版教材“读写并重”的理念,要在阅读教学中让学生理解故事的情节和环境的描写都是为塑造人物形象服务的,体会小说语言的表达特色,习得遣词造句和布局谋篇的秘妙,为单元习作奠定基础。用好支架——要高质量完成“创编生活故事”的单元习作,必须用好教材提供的写作支架,在做好单元回顾的基础上,充分用好单元习作提供的三组材料,选好创作方向,紧紧围绕主人公设计吸引人的故事情节,运用环境描写、语言描写、心理描写等突出人物形象。写五个一——对于读写能力强的学生,可以适当放手,放开要求,引导他们编创故事写好五个一,即选取一则素材、写好一个故事、刻画一个人物、打造一个结尾、突出一个主题,促其写出更高水准的习作。

这些策略的运用,切不可一拥而上,全盘使用,要依据文本特点选择适合的策略进行运用,也不可“随文教点”碎片化教学,要恰当组合,综合运用,体现文体意识,落实统编理念,彰显统整思维。

■ 编辑/赵卓然