国土空间规划背景下的县域村庄分类方法研究—以拉萨市曲水县为例

2022-03-23李洋成都理工大学

文/李洋(成都理工大学)

2017年,党的十九大提出乡村振兴战略,要求建立健全城乡融合体制机制,破解城乡发展不平衡、农村发展不充分等突出问题,着力弥补全面建成小康社会的乡村短板[1]。随着2018年中共中央、国务院印发的《国家乡村振兴战略规划(2018-2022年)》与中央农办《关于统筹推进村庄规划工作的意见》(农规发〔2019〕1号)等重要文件的发布,先后提出了探索集聚提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类等村庄类型以及村庄的发展战略。

2019年,自然资源部发布的《自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》中明确提出2019年年底基本明确村庄分类,并正确结合国土空间规划编制,在县域层面基本完成村庄的布局工作。因此,村庄分类有着更多的意义与价值,在借鉴学术界研究成果的基础上,本文试图结合县域国土空间规划的实践,积极探索西藏地区的村庄分类方法,为西藏地区的乡村振兴以及国土空间规划提供技术支撑。因此,本文以拉萨市曲水县辖区的村庄类型分类为案例,探索适合在国土空间规划背景下的县域村庄分类方法研究。

一、研究区现状分析

(一)地理区位条件

本次研究区为西藏自治区拉萨市的曲水县。曲水县位于拉萨市西南部,位于西藏腹地,地理位置是北纬29°14′至29°36′,东经90°21′至90°04′。全县东西长68公里,南北宽36公里,总面积1680平方公里。

曲水县的主要地貌类型有不同切割程度的山地、宽谷、洪积扇及冲积平原等。地貌可划分为高山地貌和河谷地貌两大地貌单元。雅鲁藏布江和拉萨河谷交汇处的河谷地带,地势主要特点是北高南低,西东高,中部低,北陡南缓。按地貌区划属于“一江两河”流域宽谷区,区内峰峦重叠,山势雄伟。

(二)人口条件

曲水县下辖2个镇,4个乡,17个行政村,140个村民小组。2019年,曲水县共有户籍人口37333人,其中个体户36976人,集体户357人。共有常住人口37322人,其中农村常住人口31580人,城镇常住人口4229人。曲水县县域村庄人口的地理分布很不均衡,乡村人口主要集中在县域南部的雅鲁藏布江、拉萨河的河谷地带。各乡镇中,曲水镇、达嘎镇人口相对较多。现状县域村庄人口分布呈中部相对集中,县域周边村庄人口减少的特点。

二、村庄分类研究方法

(一)已有分类方法总结

村庄分类发展多样化,很多学者通过建立指标体系对村庄进行定性、定量分析来确定村庄分类。早期国内众多学者也提出了一些村庄的分类方法,有地形地貌划分法、形态特征划分法、经济发展水平划分法、主导产业划分法等[2]。这些方法比较单一,也没有从多个维度对村庄未来的发展趋势进行分析。后来也有学者提出通过相应指标体系来进行村庄类型划分,如二元结构转型的村庄分类[3],两级三步法[4]等。但是从这些方法所构成的指标体系中看,由于西藏地区的特殊性,很多方法很难对西藏地区的村庄类型分类进行评估,不适宜新时期的西藏地区村庄分类。

(二)西藏地区村庄分类

根据《西藏自治区村庄规划编制技术导则(试行)》的要求,提出将村庄分为集聚提升(河谷农区、高寒牧区)、城郊融合、特色保护、守土固边、搬迁撤并、其他类六种类型统筹推进村庄规划编制。基于研究区为拉萨市曲水县,在对曲水县进行现状评估之后,本文在国土空间规划的背景下,结合曲水县的地理区位以及村庄发展情况,将曲水县的村庄类型进行更细化的分类,其中由于曲水县不处于边境地区,因此取消守土固边类的划分。

本次分类从四个维度进行村庄分类,四个维度分别为村庄文化、村民生存、村庄发展、城村联系。再通过国土空间规划政策并且在充分征询村民意愿的情况下进行村庄分类的修正。

(三)数据来源

研究中所用的县域村庄点位分布图、重点设施布点图等来源于曲水县有关部门;村级统计数据来源于曲水县统计年鉴,并且还有各部门通过手写的村落情况;其中特色保护名录以及各项规划资料与图件由曲水县各部门提供;通过与曲水县所辖6个乡镇的主要负责人进行深入访谈,获得有效访谈资料6份。

三、村庄分类指标与模型

(一)村庄分类的指标与依据

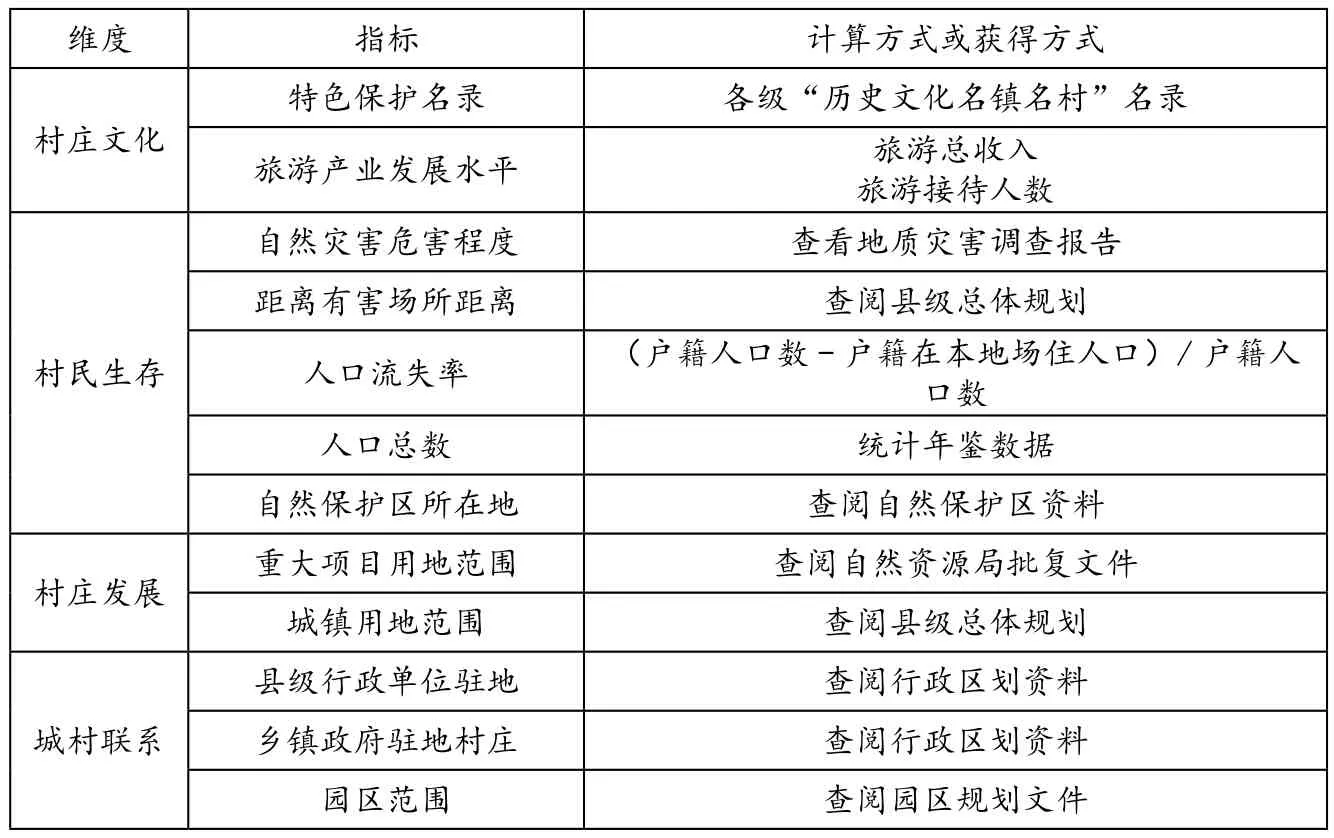

按照《西藏自治区村庄规划编制技术导则(试行)》中所要求的村庄划分类型,结合曲水县的村庄发展情况,在指标的考虑过程中尽可能以生态保护与人民安全为主进行指标的设置,提出符合曲水县的村庄分类依据以及指标(见表1)。

表1 村庄分类的参考指标

集聚提升类:(1)J1:中心集聚型村庄:在已有法定规划中确立为中心村的村庄;公共服务设施完善、服务于周边的村,如有完小、幼儿园等的;国家、省相关试点示范的村;人口总量大、经济发展水平相对较高的村庄;搬迁撤并后新建的社区或村庄。(2)J2:治理潜力型村庄:生态环境脆弱或恶劣,但是可以采取一定的工程措施实行有效治理,并且具有相对稳定的形态、组织的可作为集聚提升型的村庄。

特色保护类:(1)T1:特色名录型村庄:被收录进各级政府所颁布的各类特色保护名录内的村庄。(2)T2:其他特色保护型村庄:被收录进各级政府所颁布的各类特色保护名录内的村庄。

城郊融合类:(1)C1:县乡镇单位驻地型村庄:县级行政单位所辖村庄以及乡镇政府驻地所在的村庄。(2)C2:园区覆盖型村庄:位于县级以上确定的经济开发区、工业、农业园区的村庄。(3)C3:城郊发展型村庄:城镇发展所进行规划控制的非城镇建设用地内的村庄以及具备城郊融合发展条件的村庄。

搬迁撤并类:(1)B1:生态不宜居型村庄:周边大型污水处理场、垃圾填埋场等不利于生存的村庄;通过生态工程治理也难以继续生活的村庄;位于自然保护区内、缓冲区内,根据有关要求需要强制搬迁的村庄。(2)B2:灾害频发人口流失型村庄:各类自然灾害危及人民财产安全的村庄;人口流失严重,宅基地荒废率高,村民搬迁意愿强烈的村庄。(3)B3:城市发展影响型村庄:因重大国家项目建设或城市发展需要而确实有必要搬迁的村庄。

其他类:定位不明确的村庄。

(二)村庄分类的方法与模型

村庄类型受到自然地理条件(土地类型、地质坡度、自然灾害情况,等等)以及社会经济条件(人口规模、经济总量、产业结构情况,等等)的制约,自然地理条件以及社会经济条件的禀赋差异,决定了村庄类型发展的方向以及不同的乡村振兴战略。

因此,本研究基于曲水县的情况,综合考虑村民生存、村庄文化、村庄发展等方面,对曲水县的村庄按照各项指标进行村庄分类,并且采用村庄分类模型(VillageClassificationModel,VCM)[5],将村庄通过客观的指标标准分为五大类十一小类的具体类别。在进行分类工作的时候,VCM可以看作是一套人机交互式的“滤网式”的分类模型,将不同的村庄放入VCM,不同的村庄类型会被按照村庄特征“滤”出来,达到村庄分类的目的。根据西藏地区村庄的发展和保护的底线,以及参考流程化滤网式层级筛选,当村庄兼具多项属性之时,分类首先确定是否具备文化特色保护的特色保护类,其次考虑村庄是否属于生态脆弱生态保护地区的搬迁撤并类,再参考其与城镇发展联动的可能划定为集聚提升类,紧接着乡村城镇的距离以及融合发展的方向的城郊融合类,最后是无法根据资源禀赋进行定位的其他类,即村庄分类优先级为特色保护类>搬迁撤并类>城郊融合类>集聚提升类>其他类,具体的实践流程如图1所示。

图1 村庄分类模型

四、村庄分类

(一)村庄初分类

通过村庄分类的模型进行村庄分类,最终将曲水县的17个村庄类型按照分类依据以及VCM模型进行划分,按照之前确定的村庄分类优先级情况,最终确定了17个村庄的村庄类型。

(二)修正与确定

在村庄初次分类的基础上,结合曲水县已有的“三区三线”划定成果,修正搬迁撤并类、城郊融合类等,并且对村民进行意见咨询,在充分尊重村民意愿的基础上进行村庄分类的修正。

(三)最终村庄分类

通过修正后,最终17个村庄分类可以得出,曲水县村庄分类为:特色保护类7个,搬迁撤并类2个,城郊融合类5个,集聚提升类3个。

五、总结与思考

本文从村庄四个维度评价出发,结合国土空间规划的管控要求和功能分区,构建识别村庄类型的基础指标和识别方法。通过实地分析对村庄类型进行筛选,为西藏地区下一步的村庄规划奠定基础。

同时,笔者在实例中也发现此方法的不足之处。一是指标较多,且收集方面众多,西藏地区的部分村庄资料缺失而无法得出相应结论。后续是否能进一步筛选简化指标,决定了是否能方便地进行快速识别。二是虽然对村庄分类设置了多重要求与限制,但是村庄依旧存在历史遗留问题,导致难以分类识别。三是西藏地区的要求与内地情况大多不同,在进行村庄分类的同时也要注重村民意愿进行分类。