李凯:“我有幸见证了中国体育转播事业的发展”

2022-03-22整理采访北京体育大学新闻与传播学院

魏 洁 / 整理 夏 天 / 采访 北京体育大学新闻与传播学院

李 凯 / 口述

李凯,1945年出生,中央电视台高级记者、体育赛事转播人,曾参与过多项大型体育赛事转播报道工作。1980年作为中央电视台报道组前往美国普莱西德湖报道冬奥会,是中国最早转播奥运会的体育媒体人之一,还曾拍摄过国内最早的体育教学片。后从事广告创意、制作,纪录片编导等工作,成果颇丰。

20世纪80年代,我国的体育转播经验还十分匮乏,从设备到技术都不成熟。李凯认为,中国的媒体人初次触摸冬奥会,最大的收获是学习、开阔眼界,并学以致用。和我国冰雪健儿从落后到不断进步,再到如今在2022年北京冬奥会取得历史性突破一样,体育媒体人也是在不断的学习和努力中获得经验、改进不足,推动着我国体育赛事转播事业的迅速发展。

体育伴我成长

我是1945年9月在北京出生的,时值抗日战争胜利,所以取名李凯。5岁时,我进入宏庙小学上学,还记得第一课学的就是:“天亮了,鸡叫了。”7岁时,我随家人迁回门头沟区五里坨的祖宅,在那里爬山、涉水、采摘、捕鱼,度过了无忧无虑的童年。

在祖宅大院门口右侧墙上,有两张我太爷爷中武举人的榜。在他住的南屋里,刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉,什么都有。在他的枕头下,总是放着一把明晃晃的大片刀,快80岁的人了,还可以在后院儿骑马蹲裆式翻转上百斤的石碾子。受他的影响,年幼的我也开始尝试各种体育运动。从那时起,体育运动成为了我的生活习惯。

如果说祖宅是我体育爱好的萌芽,那么母校九中(北京市第九中学)就是我正式开始与体育相伴的地方。在九中,我尝试了110米栏这个项目。为了练习,我上完晚自习过后回宿舍,30多个台阶都是单腿蹦上去,1米多高的墙垛我每天会跳上跳下十几次。最终,我收获了石景山区运动会110米栏冠军。

我当时还是校篮球队的一员,在高考前就打算以篮球为专项报考北京体育学院(今北京体育大学)。为了积累上场经验,在体育考试之前,我跟校篮球队的5个主力与北京特殊钢厂约了一场友谊赛。在这场对抗激烈的篮球比赛中,我的腿被对方球员撞伤。正是因为这次受伤,让我在高考的体育测试中成绩远不如平时,第一项百米赛跑就与此前没受伤时的成绩相差甚远,当时我就知道已经和体育大学无缘了。

高中时对于体育的热情和专注,让我一直忽略了学习成绩,所以,当通过体育考大学这条路走不通时,只依靠学习成绩考大学的希望变得非常渺茫。后来机缘巧合,我发现北京电影学院在招生,就立刻报了名。电影学院当时有3000多人报名,要通过5轮笔试加面试才能被录取。最后一试是口试,就是老师和考生们面对面聊天,老师和我聊的内容正是我为什么喜欢体育。刚出考场,同为考生的一名同学就说我一定能考上,因为电影学院的老师说喜欢体育的人身体好,适合这工作。果然,我顺利地考上了北京电影学院,开始了自己的媒体生涯。

上大学期间,我师从孙明经、孔祥竺教授,指导教师是杨恩璞。全学院有5个系:导演、摄影、表演、美术、工程,学生一共有200多人,这是一个电影艺术的大熔炉。学生们之间相互学习、相互交流。但是,平静的大学生活仅仅过了两年,一切便被“文革”所打破。恩师韩建文让我随他去山西大寨拍摄纪录片。在拍摄现场,韩老师信任我,放手让我负责拍摄。之后,又推荐我去内蒙古电影制片厂协助拍摄大型纪录片《草原升起红太阳》。实践给我的帮助为我今后的工作打下了坚实的基础,毕竟人的立命之本就是将所学专业实践到具体工作中。

1969年,中央直属艺术院校待分配工作,北京电影学院也位列其中。3月17日,我到了张家口,在部队接受再教育,成为了北京军区的一名战士。稻田地里炼红心,度过了4年青春。

1973年,我被分配至中央电视台新闻部。我喜欢体育,所以每次遇到体育类的新闻,同事们就让我去报道。就这样,我很快转为专项体育记者,先后参加过世界大学生运动会、冬奥会、夏奥会、亚运会、世界单项锦标赛等高级别体育赛事的转播报道工作。

初出国门

让我印象比较深刻的是1979年的第10届夏季世界大学生运动会,那是我第一次出国。

在20世纪70年代中期,能走出国门者凤毛麟角。领导叮嘱我们要服装整洁,单位给我们800元的制装费,同批出国的记者可以到指定出国人员服务部量身制作衣服。制衣处的老师傅都是百年传承的“红帮裁缝”,给我制作了中、西装各一套。坐飞机那天,我就身着衬衣、戴着领带、穿着黑皮鞋盛装登机了。从北京经达卡、巴黎、休斯敦,再到举办地墨西哥城,我们的飞机在空中飞行了35个小时。当时领带太紧,呼吸不畅,毛料西装裹得我们直出汗,皮鞋也不适脚,总之就是浑身不得劲。刚开始,为了国人的尊严,我们坚持正襟危坐,但环顾四周,老外皆是休闲装,轻松自如,有的还盖着毛毯打瞌睡,那叫一个舒服。我们环绕一看,也就逐渐放松下来。回国后,这身制装还要上交管理科,置放在小仓库,因为以后再有出国人员没有制装费了,就要到此挑选。这就很难让每个人都能挑选到合适的衣服,腰围合适了,腿长短不一,肩宽不等,所以这个政策很快就被废除了。20世纪80年代后,统一改成简装出行,如需出席正式活动,再换西装。

当时与我同去墨西哥的,其中一人是翻译,还有一人是新闻组的组长高长龄。领导给我们布置了两个任务:一个是报道世界大学生运动会;另一个是留下素材,拍一部介绍墨西哥风光的片子。

高长龄负责拍纪录片,我就负责这次大学生运动会的摄影工作。首次参加大型体育赛事的报道,我像是初生牛犊,拿着记者证以为能去任何地方,扛着摄像机就往赛场里跑,结果被工作人员拦了下来,一番沟通后才得知我们这个记者证不能进入比赛场地,没办法,我只好在一个离观众席很远的地方拍摄,那时候才觉出体育转播设备的重要性。那次比赛,我们国家的跳远拿了冠军,但我们只拿了一个小的摄像机,镜头根本拍不到这位运动员的夺冠过程。

普莱西德湖冬奥会

1980年,我参与了美国普莱西德湖冬奥会的报道工作。这是中国奥委会在国际奥委会的合法席位得到恢复后首次出席冬奥会。当时中央电视台派出了4人采访小组。我们团队一行从加拿大的蒙特利尔市出发,乘大轿车仅1个多小时就进入了美国境内,过境手续惊人地简单,只用了几分钟。我记得是在1980年1月28日,当晚就到达了普莱西德湖,这是一个被皑皑白雪覆盖着的小镇,我们将在这里报道第13届冬季奥运会。

到达之后,我们临时住进了一个小旅馆,透过窗外结着冰凌的树梢,看到4条狗拉着雪橇在湖上奔跑,那是收费的旅游项目,每乘一圈4美元。

普莱西德湖小镇的人口仅3000多人,却早在1932年就有过举办奥运会的历史,很多当地人对自己一生中能为在家乡举行的两届奥运会服务而感到骄傲,年轻人也热情地期待着这次冬奥会的盛况。2月2日,我们在街上曾看到一支浩浩荡荡的队伍跑向市政厅,那是当地康尼亚克大学的学生为支持奥运会筹集了资金,正赶去把支票交给市长。

不仅年轻人,老年人也满怀热情迎接这场盛会。2月4日下午,我正在大街上走路,遇到一位满头白发、蓄着白胡子的老人,朝着我笑眯眯地走过来。他一句话也不说,塞给我一块糖就走,弄得我莫名其妙,回头再看,原来他逢人便送。过路的汽车见到他也停下了,人们从车里跑出来围着他,老人照例送给每人一块糖。我的同伴说,上午就见过他,只不过送的东西不同,上午送的礼物是每人一张明信片,背面贴着一颗红心,签着他的名字和题字,真是一位有意思的老人。

由于举办奥运会,这里涌进了上万名游客。所有的商店都扩大了营业规模,出售带有本届奥运会标志的纪念品,诸如钥匙链、纪念章、玩具、照相机之类的,还有一种罐头,里面装的并非水果、肉类,而是普莱西德湖1980年冬季的雪。据我观察,销路还不错。

奥运会前夕,这里的旅馆都涨价了,为了接待客人,镇上很多居民腾出了自己的住宅用来出租,组委会为此成立了一个住房控制公司,掌握了6000间客房,并规定了价格,即在1978年9月1日房租135%的基础上再加15美元,围绕普莱西德湖的9个小镇也在这个基础上加收5美元。组委会安排我们住的地方是在距离新闻中心15英里的阿波杰,这个旅馆每年冬季都关闭,只有那一年才遇到赚钱的机会。老板豪爽热情,喜欢打猎,因此大厅内全是他的猎物标本,有鹿、野猪、鱼……每只都有猎获地点、时间的记载。整个旅馆内厅显得壮观而别致,这是他女儿和女婿设计的。他们全家对我们都很热情,多次到我们房间看望,将成把的圆珠笔作为礼物送给我们。冬奥会期间正值我们国家的春节,除夕那天我们准备吃饺子,本想请老板帮忙提供一个场地,结果他不仅把自家厨房让出来,还给我们提供菜和面,非常有兴致地打听中国节日的民俗。

普莱西德湖的居民对待我们都非常友好、热情,有的素不相识,只是在街头有相遇之交,就邀请我们到家里做客,请我们吃饭。

我们每天往返于住地、赛场、新闻中心,虽然它们之间相距很远,但交通却很方便,每天有大轿车不停地运转,从零点开始每小时一班,凌晨5点以后每半个小时就可以等到一次班车,非常准点。另外,为了方便记者,还有60辆面包车随时调遣。2月7日,我们急于从雪橇场地返回新闻中心,用电话与总调度联系,他回答说:“非常感谢你给我打来电话,请你告诉我你们的准确位置,我立刻派车去接。”没过几分钟,一辆面包车就开到我们面前来了。

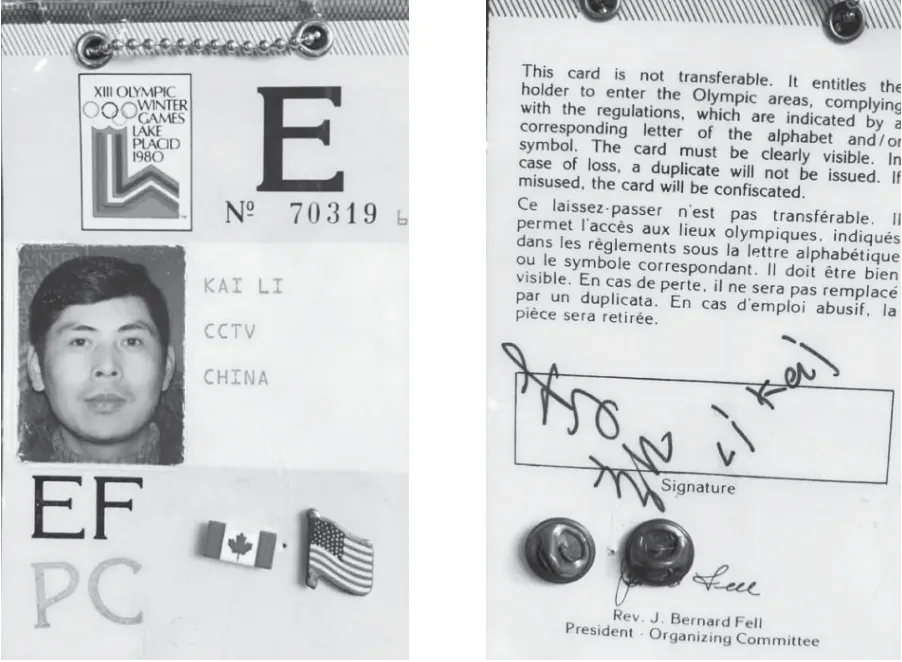

李凯参加普莱西德湖冬奥会的证件

美国ABC是那届冬奥会的主播电视台,仅冬奥会转播的筹备工作就进行了整整3年。他们投入1300人,在山沟里搭起了2万平方米的技术机房和演播间,架设了4个卫星地面站,铺设了几百公里的电缆。这对于仅带了3台摄像机参与那次报道的我们4人来说十分新奇。我们每天要在各个赛场往返二三百公里,却只能拍到四五个项目的比赛。严寒的天气使得靠马达驱动的摄像机不断闹“罢工”,为了恢复它的转动,还要经常把冰冷的“大铁疙瘩”捂到自己的怀里。机器被焐热了,才能继续工作。

在出发去普莱西德湖之前,我们确定了报道计划和拍摄内容,还提前了解了中国运动员的个人信息。没有拍摄任务的时候,我就在酒店看美国的体育频道,虽然听不太懂,但能看到他们对画面的处理非常好。因为我是学电影出身的,所以就很讲究画面,我发现他们的画面非常工整,每个摄像师尺度都把握得非常好。

中央电视台普莱西德湖冬奥会报道团队(左一为李凯)

在媒体中心,我还用一片感冒药结识了一位美国电视转播的总监。中国人都怕感冒,所以去美国的时候带了感冒药。恰巧这位电视总监感冒了,我就把我的药给了他。一来二去我们就算认识了,比赛间隙我们经常聊天,聊拍摄设备、聊参加的人员,还聊他们摄像机怎么配置,真是收获颇丰。比如雪橇比赛,雪橇赛道都很长,那怎么转播?后来和这个总监交流才知道,每3个人的机位为一组,让他们串联起来。然后这一组给中间的摄像机传播一个信号,给到调度台,调度台选择几张最好的画面给总调度。总调度台就这么连接起来了,相当于现在的分级导播。高台滑雪之类的比赛,我也全都看了,还把几乎所有摄像的位置全都记录了下来。我觉得这次最大的收获就是体会到了先进的电视转播方式和理念。

当时,我们的电视台派出的所有设备就仅仅是3台摄像机,每个机位只拍一个角度。我向领导建议把其中一个设备改成肩扛的,摄影机就可以在场地里活动,不仅可以拍到运动员的中景、近景,还能拍到暂停的时候,教练员特写等其他镜头,来丰富画面。但因当时的条件有限,最后还是用的3个固定机位。

现如今设备更新,编导们的素质也在提高,镜头呈现得就非常到位。现在中央电视台的体育转播真的可以达到国际水平。而且,现在的体育记者几乎都很了解体育运动,我觉得这很关键。作为体育记者,不喜欢体育,当体育记者就没有动力。不了解体育,就没法当一个好的体育记者。比如篮球比赛的转播,作为一个摄像师,你不知道篮球比赛重点的拍摄位置在哪里,进球和运球分别要给什么景别,摄像的方向在哪儿,如何能转播好一场比赛?

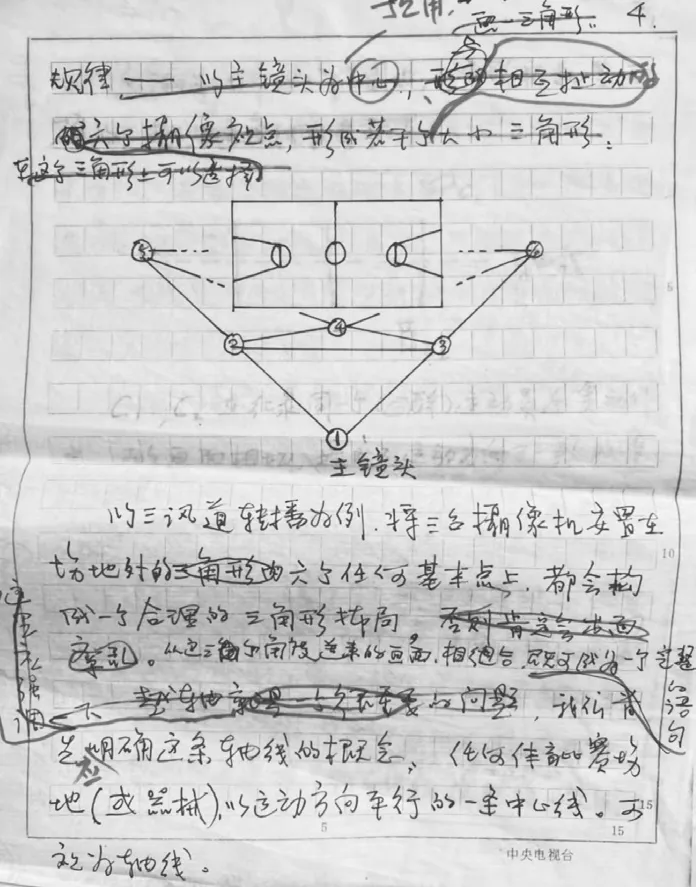

李凯手写的转播机位图

足球与老友

我还担任过足球项目的记者,没想到和当时国足的门将李富胜还成了朋友。1982年的世界杯足球亚洲区预选赛,我随国家队赴马来西亚,转播对沙特阿拉伯的两场比赛。赛前训练时,守门员李富胜对我说:“李凯,你会踢足球吗?”“基本不会吧。”“是男人就得踢足球!”当时国家队中场大将左树声扔给我他的备用鞋,让我与他们一同操练。不过10分钟,我就坚持不住了。李富胜不让我走,让我罚个点球,我罚出的球带点弧线滑向球门,球竟然进了!教练年维泗大笑着为我鼓掌,其实那是李富胜放水。破过李富胜的大门,之后跟别人吹牛我也有得吹了。

李富胜有一次到我家,我们聊到了中国足球的青少年培训,我就想为中国足球做点事。足球要从娃娃抓起,为了中国足球的改变和复兴,我决定拍一个体育教学片,叫《怎样踢足球》。李富胜非常支持我的想法,帮我与国家队主教练曾雪麟沟通,不久便一拍即合。由曾宪梓赞助,在他的家乡广东省梅县,也是足球之乡,开始正式拍摄《怎样踢足球》。

为了保证教学片的拍摄质量,我还专门在国家体委请了一个研究足球的专家,所有拍摄的动作都要通过这位顾问和当地教练共同研究决定。我不懂足球,比如说,前脚弓推球这动作对不对?他们说这动作对了,我就定下来,如果说不对,就重来。他们认真,我也从不嫌麻烦。我最重要的工作是负责把握画面的构图,取什么景用什么角度,具体的技术质量就由他们来把关。拍摄时教练特别认真,带着一帮小足球运动员,拍了如何传球、停球等一系列的基础动作。

这个教学片在中央电视台播出后得到了足球界的好评,尤其是全国很多基层教练要求复制拷贝。这也是我拍的第一个体育教学片,应该也是国内最早的体育教学片。

1986年,中国队在亚洲杯进入了半决赛,中央电视台进行了实况转播。以往中场休息时会安排一些风光片,当时我向体育部主任朱继峰提议,这个惯例该改改了,半场休息期间,应该请专家作深度点评,朱主任非常支持我,上报总编室批准了。我邀请已经退役的李富胜、迟尚斌,他们干净利落地答应了,来到演播室现场评述,观点犀利且一针见血,形式耳目一新,受到各方面的赞赏。事后回忆,这应该是中央电视台节目形态的首次变革。之后,李富胜卸任八一体工大队长职务,调到与中央电视台相邻的单位,我们之间来往更方便了。与李富胜相交30年,不管是在工作中遇到高潮、低潮,我们都能相互支持帮助,其乐融融。

2007年6月,我约李富胜来我的新居聚会,他正在外地出差,他说:“我也弄了套新房子,楼下就是足球场,挺棒的,你有空到我这儿来吧!”我等着这一天,没想到等来的竟是噩耗,他在自家新房中不慎失足从高处摔下。他走得竟然那么突然,真的不敢相信,亚洲第一守门员,一生摔摔打打,竟然在新居里摔成重伤去世了。我几夜没睡好觉,想起他的音容笑貌,不禁潸然泪下。富胜,你永远在我心中!

在赛事转播中总结反思

1985年,第38届世界乒乓球锦标赛在瑞典的哥德堡举行,由孙正平、师旭平、王奇、辜丽娅和我在现场进行报道。世乒赛最后阶段男子团体冠军争夺战,上届冠军瑞典队对战中国队,吸引了大批观众。瑞典队主场座无虚席,可谓占据了天时、地利、人和,再夺斯韦思林杯的希望极大,但比赛的走势却不遂瑞典人愿。最终,中国队以5比0的比分干净利落地结束比赛,此时观众席上鸦雀无声,大家都惊呆了,尤其瑞典主队球迷不敢相信这个结果,然而沉默片刻,全体观众起立,把掌声长时间献给双方运动员,这种行为体现出了当地观众的素质与体育竞赛的精神。

决赛中,孙正平的解说也十分精彩。1980年,我在参与普莱西德湖冬奥会报道时特别注意听他们的实况解说,大受启发。回来后,我跟孙正平聊天说:“你不要忘记你是电视评论员,你跟宋世雄不一样,宋世雄的受众是听众,通过收听传达信息,他没有视觉传达的渠道,所以要解说过程,比如,3号传给了8号,8号投篮,投进了。但是在解说电视转播的比赛时,这都不用你说,观众都看得见,而且看得清清楚楚,如果你再过多的解读过程画面就是‘贫’。”我建议他要从战术、球员的特点等方面入手,要跟运动员和教练员交朋友。

孙正平特别赞同我的观点。他第一次实况转播的时候属于新人,也没有老同志帮着。那时候也不像现在,字幕会打出来谁犯规几次、谁投篮几次,当时是我坐在他旁边做记录,再拿给他看。所以严谨地说,孙正平是中国第一代电视体育评论员。

这次瑞典之行,我看到了孙正平的成长,他已经形成了自己的评论风格:很少描述比赛的进程,更注重介绍运动员的技术特点,全队的战术执行、教练员的运筹帷幄才是他重点解说的内容。孙正平人缘极好,与运动员、教练员结下了深厚友谊,这也给他的解说添加了很多鲜为人知的故事。我认为天分加勤奋是他成功的秘诀。

李凯先生接受北京体育大学体育口述历史协会专访

一次次的世界级大赛让我深切感受到中国电视与世界的差距。但是,不论对运动员来说还是对我们体育媒体人来说都是非常珍贵的一个学习机会。我在参与过一些大赛转播工作后,对体育转播的画面构成和机器配置逐渐有了全新的认识,比如,请李富胜现场评论这一开先河的举动便是源于普莱西德湖冬奥会上的所见所闻。所以,作为一个电视创作人员,绝对不能墨守成规,一定要向优秀的电视节目学习,但是也一定要有自己的创意,只要有5%的亮点,那就能做出一档成功的新节目。

夏天代表体育口述历史协会赠予李凯先生纪念证书

从5岁起与体育结缘,到自己扛起摄像机记录一个个体育盛会,我有幸见证了中国体育转播事业的发展。对体育的热爱让我对这份工作更加专注,我也希望每一个想成为体育记者的年轻人一定要因为真正的热爱体育才从事这个职业。因为只有了解体育、热爱体育,才能更好地报道体育、享受工作。