小切口腘肌腱再张力化手术和关节镜下腘肌腱重建术治疗A型膝关节后外旋转不稳定的疗效对比研究

2022-03-21李岳洪雷王雪松李旭张志军郑峒张辉

李岳 洪雷 王雪松 李旭 张志军 郑峒 张辉

北京积水潭医院运动损伤科(北京100035)

膝关节后外旋转不稳定是运动医学领域少见而复杂的一种伤病。后外旋转不稳定主要是发生在后外侧复合体(posterolateral corner,PLC)主要结构,腘肌腱(popliteus tendon,PT)、腘腓韧带和外侧副韧带的一种损伤[1]。据文献报道,在膝关节后外侧旋转不稳定(posterolateral rotational instability,PLRI)的患者中,有68%的患者有PT 损伤[2]。作为PLC 的一部分,PT 的损伤通常伴有外侧副韧带(lateral collateral ligament,LCL)、内侧副韧带(medial collateral ligament,MCL),以及交叉韧带损伤[2,3]。既往生物力学研究表明[4],PT是限制膝关节外旋的初级稳定结构,是内旋、内翻及前向的次级稳定结构。

根据Fanelli 等提出的PLRI 分型方案,A 型损伤定义为膝关节仅存在外旋不稳定,即仅腘腓韧带和PT损伤[1]。由于A 型PLRI 病理表现通常仅仅是PT 的松弛,而非明显的实质部损伤,因此难以通过核磁和非麻醉下查体准确诊断出来[5],所以有学者提出,应力像下胫骨后移量的侧侧差值>12 mm 通常提示后交叉韧带(posterior cruciate ligament,PCL)合并PLC 损伤[6,7]。另外,拨号试验侧侧差值>10°也是诊断PLRI 的另一标准。

文献中报道了许多治疗PT损伤的手术方式,如简单缝合、缝合锚缝合[8]以及切开PT重建及全镜下PT重建[9-11,12]以及腘肌腱再张力化手术(recess procedure)等。其中,腘肌腱再张力化手术虽然随访报道较少,但是临床应用比较广泛,是一种经典的术式。该手术最早由Jacob 等[13]提出,当时用于治疗急性和慢性腘肌腱近端撕裂。再张力术是通过股骨隧道将已经编制好的腘肌腱近端组织拉入,在股骨内侧进行悬吊式固定,以此对撕裂的腘肌腱进行再张力化[14]。Kennedy等[14]在一篇综述中推荐再张力化手术治疗急性期腘肌腱股骨止点“剥皮样损伤”。Laprade等[4]也认为腘肌腱再张力化手术是腘肌腱损伤的可靠术式。目前尚无研究对比在A 型PLRI 患者中,小切口腘肌腱再张力化手术与镜下技术重建腘肌腱的术后效果。

本研究的目的是比较再张力化手术(recess proce⁃dure)与关节镜下腘肌腱重建术治疗A 型膝关节PLRI的临床疗效。我们假设,二者的主客观临床疗效无显著差异。

1 病例资料

本研究为回顾性研究。本研究已经过北京积水潭医院伦理委员会审批。本研究收集数据库中从2012年1月至2018年8月在我院接受腘肌腱手术治疗的患者资料,对其进行入排标准的筛选。

入选标准包括:(1)根据Fanelli 分型[15],A 型PLRI患者;(2)接受小切口腘肌腱再张力化手术和关节镜下腘肌腱重建术;(3)随访至少2年,并有二次关节镜探查结果。

排除标准包括:(1)合并MCLIII 度损伤;(2)LCL撕脱骨折;(3)双侧损伤;(4)下肢力线异常;(5)既往膝关节手术史;(6)翻修病例;(7)全身关节松弛症。

根据入选、排除标准,本研究共入选78名患者,其中A 组40 例,B 组38 例。平均年龄30.6 ± 6.2 岁。平均随访时间A 组34.9 ± 9.2 个月,B 组33.7±3.6 个月。患者的一般情况和手术资料见表1。

表1 一般情况和手术资料

(续表1)

2 方法

2.1 手术技术及术后康复

关节镜下PT 重建根据Feng 等的技术进行[10]。胫骨后方的暴露通过使用后内侧入路完成。穿间隔入路和后外侧入路分别作为观察入路和操作入路。确定腘肌腱腱腹交界处的位置后,经后外侧入路插入前交叉韧带的胫骨导向器由Gerdy 结节钻取骨道。股骨止点通过前外侧入路进行观察定位,并通过新建立的外上入路钻取股骨骨道。骨道直径、移植物处理及固定方式与切开手术相同。

小切口PT 再张力化手术(recess procedure):再张力化手术根据Jacob 等[13]的方法和其他作者[13,14,16]的描述进行。在后外侧复合体的股骨止点附近行小切口,将撕裂的腘肌腱由止点小心剔下。采用2号爱惜帮缝线(爱惜康,强生,美国)将肌腱进行编织。先在股骨止点的中心使用直径为2 mm的钢针由外侧钻至内侧,再使用钻头钻取直径为7 mm、深度为20 mm 的骨隧道(图1)。使用导针将已编织的肌腱拉入隧道,在股骨内侧使用悬吊的方式固定,或采用挤压钉的方式固定(图2)。

图1 编织后的韧带残端和已经钻取好的骨隧道

图2 已固定好的腘肌腱

PCL 重建采用单束经胫骨隧道技术,移植物为异体髌腱,股骨侧采用由外向内技术钻取隧道[17]。股骨侧采用可吸收界面螺钉(Linvatec,Largo,FL)。胫骨侧使用IntraFix(DePuy Mitek,Westwood,MA)和一3.5 mm 的皮质骨螺钉和1 cm 的带齿垫片在屈膝90°时进行固定[17]。

急性和慢性病例采用不同的康复计划。对于慢性病例,患者术后即刻佩戴大腿至踝关节长度、带后方衬垫的铰链支具,膝关节伸直固定。术后膝关节伸直位制动12 周。第4 周时开始被动屈伸膝锻炼。目标是8周内达到90°,第12 周内达到120°。部分负重从第12周开始逐渐过渡到完全负重。对于急性病例,患者术前需将屈膝角度锻炼至110°,术后即刻佩戴大腿至踝关节长度、带后方衬垫的铰链支具,膝关节伸直固定1周。术后1周时开始被动屈伸膝锻炼,目标是4周内达到90°,8 周内达到120°。部分负重从第4 周开始逐渐过渡到完全负重。

术后6个月内禁止主动下蹲活动,6个月后逐渐开始体育活动,开始慢跑和深蹲练习。术后10个月后跳跃和折返跑练习,待膝关节稳定性、肌肉力量和神经肌肉调节恢复满意后可完全恢复体育运动。

2.2 评估方法

所有患者在术前,术后4 周、8 周、1年以及此后的每年都接受随访。全部查体及应力像检查均在内固定取出术前麻醉下进行。体格检查包括拨号试验、反轴移试验、后外侧抽屉试验及活动范围测量。拨号试验在屈膝30°时进行,记录拨号试验侧侧差值[17]。主观评估包括Lysholm 评分、Tegner 评分以及IKDC 主观评分。全部评分由同一未参与手术的医生独立完成。

影像学评估包括下肢全长X 线片,膝关节核磁以及应力像检查。后交叉韧带(posterior cruciate liga⁃ment,PCL)及LCL 的稳定性采用Telos 应力像系统(Telos,Weiterstadt,Germany)在屈膝90°时给胫骨近端施加150 N的后向或侧向应力。记录胫骨后移或外侧间室张开距离侧侧差值[18]。

二次关节镜探查术在内固定取出术时进行。“外侧沟通过试验”(lateral gutter drive-through,LGDT)根据Feng 等[19]的步骤进行:首先在屈膝20°,胫骨旋转中立时将一5.5 mm 的30°镜头置于外侧沟,可以观察到股骨外髁和腘肌腱的股骨止点,然后将镜头逐渐接近外侧沟,LGDT阳性定义为镜头可以在膝关节内旋或外旋时进入外侧沟,如图3所示。

图3 A:外侧沟和重建后的PT;B:镜头位于股骨外髁和腘肌腱之间;C、D:镜头已经深入后外侧间室。

2.3 统计学分析

采用t检验分析患者年龄、受伤到手术时间、随访时间、IKDC、Lysholm、Tegner 评分,外旋及胫骨后移侧侧差值的组间差异,采用配对t检验比较IKDC、Lysholm、Tegner 评分的术前术后差异。采用Wilcoxon配对秩和检验分析IKDC、Lysholm、Tegner 评分,外旋、胫骨后移侧侧差值的术前术后变化。采用 Mann-Whitney 检验比较外侧沟通过实验阳性率的组间差异。年龄、受伤到手术时间、随访时间、IKDC、Lysholm、Tegner 评分,外旋及胫骨后移侧侧差值,采用平均值±标准差的形式表示。Tegner 评分不符合正态分布,数据用中位数表示。显著性水平为P<0.05。所有的统计学分析均由专业的统计学专家完成,使用SPSS13.0 软件包(SPSS,Chicago)。

3 结果

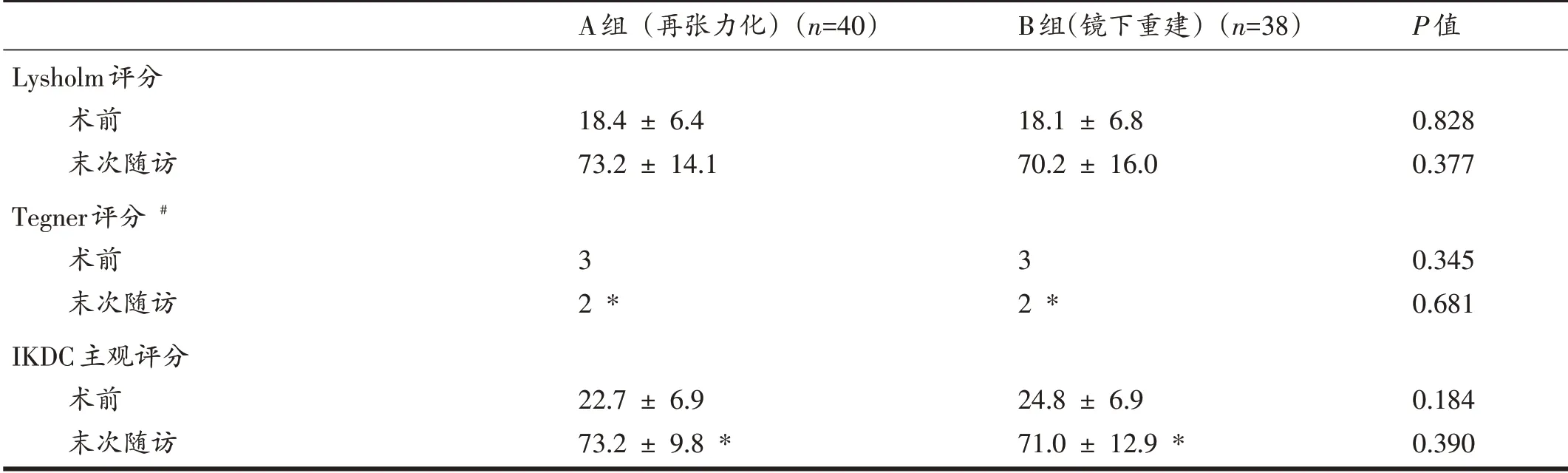

末次随访时,两组患者的主观、客观评估指标均较术前获得了显著改善(P<0.05)。末次随访时,两组之间拨号试验侧侧差值、胫骨后移侧侧差值以及外侧沟通过试验阳性率的差异无统计学意义(表2)。同时,组间比较Lysholm 评分、Tegner 评分和IKDC 主观评分的差异无统计学意义(表3)。

表2 客观评估比较

表3 主观评分比较

末次随访时,所有患者均未出现血管或神经损伤、骨筋膜室综合征等并发症。A 组中1 例患者出现术后腘静脉血栓,行滤器置入术后未出现血栓相关并发症。B组中1例患者出现术后膝关节僵硬,该患者在内固定取出术时行麻醉下推拿术后膝关节活动度恢复为0°~130°。

4 讨论

本研究最重要的发现是小切口腘肌腱再张力化手术(recess procedure)和关节镜下腘肌腱重建术治疗A型膝关节后外侧旋转不稳定,在最少2年随访时,主、客观临床疗效无统计学差异。

对于A 型PLRI,其外旋不稳定通常是由于腘肌腱复合体松弛造成。根据临床实践,这种损伤在MRI 和直视下PT 的结构大多是完整的。对于这种类型的PT损伤,以及PT“剥皮样损伤”,我们采用再张力化手术将PT 的近端拉入股骨股道,将拉长的PT 再张力化,从而达到恢复稳定性的目的[13]。根据文献报道,除本研究采用的术式(recess procedure)外,另有一种再张力化术式,名为止点前移术(advancement procedure)。但该手术方式属于非解剖修复[16,20]。该术式将包含LCL、PT以及腓肠肌外侧头的股骨止点的一片骨片剥离,将其向远端及前方少量移位重新固定。Baker 等[21]和Hughston等[22]分别报道了13个急性病例和96个慢性病例的临床随访结果,所有患者的主观评分结果都获得了改善,但未报道客观评估的数据。Noyes 等[23]采用该术式联合交叉韧带重建术,术后随访发现14 例(64%)获得完全恢复,6 例(27%)获得部分恢复,2 例(9%)失效。即便主观疗效总体满意,但是该术式的最大缺陷就是非解剖修复。所以,后外侧复合体结构可能会随着时间推移逐渐拉长松弛。而本术式的核心在于在PT的解剖止点处钻取骨道,因此,本术式可以恢复PT 原有的解剖结构。本研究发现,与传统的PT 重建术相比,对于PT 质量符合条件的患者,再张力化手术也是治疗A型后外旋转不稳定的可靠术式。

在本研究的再张力化组中,有14例为急性股骨侧“剥皮样损伤”的病例。目前对于这种损伤,学术界尚无治疗共识,直接修补缝合和再张力化手术均有报道。在Geeslin等[2]的一篇综述中建议对于急性PT撕脱伤采用切开直接缝合的术式。Bonanzinga 等[18]对于Ⅰ型和Ⅱ型的PT“剥皮样损伤”采用直接缝合,术后末次随访时,患者的外旋角度测测差值显著改善(15° ±8° vs.0° ± 6°,P<0.05),同时IKDC 评分也获得了显著的改善[24]。与本研究相似,Kennedy 等[14]的一篇综述报道了PT 单纯或合并损伤的治疗,推荐在急性期(<3周)采用单纯缝合或再张力化手术。我们认为再张力化手术与单纯缝合相比,除固定肌腱以外,还可以恢复和调节PT 的张力,对外旋稳定性的恢复起到积极作用。

PCL 和PLC 术后的康复对患者恢复也起到了至关重要的作用[25-28].本研究中,我们对慢性病例采取“慢而稳”的康复方案,这与Yoon 等[29]的康复方案类似:术后5 周制动,术后0°位固定12 周。在8 周内逐渐达到屈膝90°,3个月达到120°,6个月达到完全屈膝。但是对于急性病例,则需要采用更加激进的康复方案,避免关节僵硬[22]。有证据表明术前达到的屈膝角度对于术后康复有重要意义[22]。本研究中,术前患者的屈膝角度需要达到110°,同时术后要尽早开始活动度练习。

本研究的优势在于:(1)全部患者都是合并PCL损伤的A 型后外旋转不稳定,不合并ACL 及其他韧带损伤,病例同质性强;(2)所有患者都有麻醉下查体的数据。本研究的局限性是:(1)本研究是回顾性研究,全部患者的数据为数据库收集;(2)全部患者均未行腘腓韧带重建术;(3)对于急性和慢性病例的康复方案不同。(4)由于再张力化手术需要PT实质部完整,而部分PT重建术的患者存在实质部损伤,因此两组病例的术前PT质量有所差异。

本研究结果表明,小切口腘肌腱再张力化手术和关节镜下腘肌腱重建术治疗A型膝关节后外旋转不稳定均可取得满意的效果,且二者的疗效无显著差异。