“崇信白羊弦子腔”调查与研究

2022-03-19田嘉兴

田 嘉 兴

(陕西师范大学 音乐学院,陕西 西安 710000)

“曲奇冠陇东,地脉接崆峒,虎啸摇青汉,龙吟起彩虹,公刘教稼穑,元谅驻征骢,芮鞫晴空丽,氤氲煦煦风。”[1]崇信,丝路重镇,公刘故里,周人的先祖公刘曾在芮鞫这片土地上开垦土地,发展早期的农耕文化。唐德宗贞元四年(公元788年),陇右节度使武康郡王李元谅筑崇信城,取“崇尚信义”之意,至此崇信之名始见于史册;自北宋建隆四年(公元963年)置县,距今已有1058年的历史[2]。从西汉张骞开凿西域以来,这里便是西出长安“陆上丝绸之路”的重镇之一,而弦子腔便是流行于崇信地区的一种民间地方小戏剧种。

一、历史脉络考究

历史是被记录下来的过去所发生的事情,事情发生了,就过去了。如果历史不被记忆,过去的事情也就被遗忘了[3]。在崇信弦子腔的溯源问题上,目前暂无准确的资料可供参考,只能通过现有文献中的“碎片化”的信息来重构其发展脉络,还原历史传承遗迹。

据《中国戏曲剧种大词典》中记载“在光绪三年(1877)关中一代闹饥荒,曲子戏艺人为了生计,沿着丝绸之路大量逃荒至甘肃、宁夏、青海、新疆等地寻求发展的空间及途径。”[4],而甘肃省平凉市位于陕甘宁三省交界地带,是陆上丝绸之路北线重镇,同样也是陕西关中平原地区的民间艺人西行的必经之路。因此可以推断出,甘肃平凉曲子戏主要来源地是陕西关中地区。

据《崇信县志》记载:“弦子腔最早传入黄寨乡大麦沟出现了两名弦子腔艺人一位名叫陈秃子(真实名字不详)会唱弦子腔各种剧目,另一位陈炳乾(陈秃子的弟弟)会弹奏各种曲调。1884年陈氏兄弟到县境北塬白羊洼、张湾、杨家沟等地传授技艺。”[5]通过以上县志中的记载可以看出,崇信县的弦子腔最早传入时间大致可追溯到十九世纪中期,但具体年代已经无从考证,笔者在田野调查之时,也曾一度去过大麦沟村多次进行田野考察,但并无任何相关信息。宣统二年(1910),平凉曲子流入崇信县,该县黄寨乡侯家老庄艺人侯成章组建了侯家老庄曲子班,专唱《白蛇传》的系列曲目,被群众称之为“侯家白娘子”。其后,崇信县的中沟、北马寨子、大麦沟、冯家沟、阎家湾、薛家湾、黄土寺等乡村也都相继组建了由当地艺人发起的专门演唱平凉曲子的班社,如鸿张曲子社、荔水曲子班、冯家唱曲子社等[6]。据崇信县黄寨乡侯家老庄村候兆银老艺人口述:“他家中曾有一本从他祖父辈传下来的唱本,真迹现已丢失,该唱本封面用毛笔小楷撰写‘禀生侯成章沐手敬书,平乡大潘潘怀仁教’,撰写时间为民国元年(公元1912年)。”

综合上述信息,我们基本可以确定:崇信弦子腔系由平凉曲子戏传入,同样也是来源于陕西关中地区的曲子,时间约为19世纪70年代左右。据此可知,传唱至今已有150多年的历史。

白羊屲弦子腔是崇信弦子腔众多民间班社中最具代表性的一支,它传承历史久远,家族谱系庞大,影响范围宽广。“白羊屲”社位于崇信县北塬柏树镇闫湾村,该社弦子腔起源于光绪十年(1884年),当时由大麦沟的两位陈姓民间艺人即陈秃子(三弦)与陈炳乾(唱曲)外出至白羊屲社时,因二人演唱小曲出色,被该社的村民留下,利用晚上、雨天等时间教唱弦子腔。第一批跟随两位陈氏艺人学唱的是白羊屲社的王三锁(已故,1867-1945,演唱小旦与正旦)、王治玺(已故,1868-1946,演奏三弦)、王治学(已故,1867-1949,演唱小生与小旦)三人,这也是白羊屲弦子腔的第一代传承人。待三人学会后,便开始组织起了白羊屲弦子腔自乐班,并且培养出了白羊屲弦子腔第二代传承人王天祥(已故,1903-1980,演唱丑生、丑旦、媒旦与妖旦)、王寿国(已故,1905-1960,小生与丑生)、王占国(已故,1907-1984,演唱正旦与丑生)、王天明(已故,1895-1968,三弦)、王保祥(已故,1916-1968,四页瓦)以及赵金玉(已故,板胡)等。在第二代的演职人员中,王天祥在唱曲和表演方面有较高的天赋,曾一度成为了当时白羊屲弦子腔的核心人物,同时在崇信地区也赢得了家喻户晓的名气。解放后,白羊屲弦子腔迎来了千载难逢的发展机遇,在王天祥、王寿国、王占国等人的细心教授与培养下,形成了以王忠玉(已故,1926-2004,板胡)、王立邦(已故,1917-1987,小生)、王正荣(已故,1936-2009,妖旦、媒旦、丑旦、丑生)等为主的第三代传唱人,这代人与第二代艺人“间断性”地将白羊屲弦子腔传唱至“文革”前夕。

文革开始后,在全国范围内掀起了一场“政治文化运动”,在此期间所有的民间文化都遭遇到了新中国成立以来前所未有的打击与毁灭,崇信弦子腔也未能幸免,期间,白羊屲弦子腔中的演职人员无一幸免,全部下放劳动改造,结束后分配至乡公社中的文工队、宣传队编演革命样板戏。

“文革”结束后,1979年崇信县黄寨乡马寨村的弦子腔率先重新操办起来。正月期间,白羊屲社的王忠岳联系到了马寨弦子腔的负责人,希望能够到白羊屲社唱演,以增添“春节”的喜庆。欣然接受邀请之后的马寨弦子腔在白羊屲社进行了为期两天精彩绝伦的表演。这一展演不仅为白羊屲社的人民群众带来了“过年”时应有的祥和之气,更催生出了白羊屲弦子腔的新生夙愿。于是以王恩俊、王忠岳为代表的一批艺人率先恢复白羊屲弦子腔演唱队,由王恩俊任队长。此时的白羊屲村多数未受“迫害”的老辈艺人还健在,而且主要的乐器、道具、服装等都完好无损,条件相对成熟,只是唱本损坏较多。故而,他们利用傍晚在王恩俊家的窑洞中,一边请老辈艺人口述唱词,重新抄写唱本,一边为爱好弦子腔的年轻村民教唱曲调。

20世纪80年代左右,白羊屲弦子腔演唱队迎来了繁荣发展的好时机。首先,村委会在原白羊屲弦子腔演唱队的基础上成立白羊屲弦子腔业余剧团,仍以王恩俊担任团长,并任命王忠岳担任副团长,王忠玉担任导演。此三人领导的白羊屲弦子腔业余剧团在1981年至1986年期间频繁活跃在崇信县境内,在此期间,他们利用空闲时间将原有剧目中的唱词与曲调进行改编的同时又培养了一批传承人,例如王宏荣(1965-,善于演唱老生、小生、丑生、正旦、妖旦、媒旦)、赵占怀(1969-,老生与丑生)、王培亮(1957-,老生、小生、丑生、妖旦、媒旦、丑旦)、王宏岐(1954-,三弦、二胡、板胡)等。

1986年以后,王恩俊因特殊情况,不在担任团长一职,经商定由王宏荣、王喜录(又名“王宏轲”)、王双换三人主持白羊屲弦子腔业余剧团的日常工作。20世纪90年代在原白羊屲弦子腔业余剧团的基础上成立了以王宏荣为团长的崇信县白羊屲曲艺团。身为团长的王宏荣,他认真总结分析过去弦子腔在发展过程中的利弊,对原有人员进行了筛选,重新选定编排剧目。2009年,崇信白羊屲曲艺团正式改名为崇信县白羊洼弦子腔演艺团。2014年12月将崇信县白羊洼弦子腔演艺团成立为演艺公司即“崇信县弦子腔传习演艺有限责任公司”,这也是目前崇信县弦子腔活跃在演艺一线的主力军。目前该公司现有演职人员38人,其中国家级民间文艺家协会会员(以下简称“民协会员”)9人,省级民协会员8人,省级曲艺家协会会员6人,中级曲艺师2名,市级非物质文化遗产(以下简称“非遗”)传承人2名,县级“非遗”传承人3名。服装35套,乐器10余件。

崇信白羊屲弦子腔正因为有着“丝路北线”的地理位置,“尊崇信义”的道德操守,百年变迁的传承脉络,民间艺人的血脉相承等优越条件,才能让这一音乐景观在众多次的濒临灭绝的危机中,化险为夷,涅槃重生,兴盛至今。

表1 崇信白羊屲弦子腔传承谱系(一)

二、音乐本体研究

(一)乐队编制与伴奏乐器

1.乐队编制。白羊屲弦子腔是兼具器乐伴奏、声乐演唱以及简易表演的综合性地方曲种,其伴奏乐器有弹拨乐器、弓弦乐器、打击乐器三类,演唱形式多以坐唱与小戏演唱为主,早期弦子腔的演奏乐器仅有三弦,演奏形式为双人坐唱演奏即一人演奏三弦,一人演唱,后来随着传唱艺人音乐思想观念的逐步开放以及受当地戏曲来源的影响,在原有的双人表演形式上加入了竹笛、四页瓦、碰铃等乐器,形成了一种多人合作奏唱曲艺小戏形式。20世纪30-40年代,弦子腔乐队中加入了板胡与二胡,组成弹拨乐器与弓弦乐器两种乐器种类相结合的演奏形式,该形式一直延续至今。

表2 崇信白羊屲弦子腔传承谱系(二)

(二)剧目数量与题材类型

崇信白羊屲弦子腔的演出剧目共计65部,根据题材类型可分为民间生活类、历史故事与神话传说类及现代题材类。其中民间生活类题材以反映民间各阶层的人民群众现实生活为主;历史故事与神话传说类题材是以古代帝王将相、建功立业的故事以及借神祈福,凡人修仙等内容为主;现代题材主要为了抒发当代崇信人民在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导下,以坚持中国文化自信,弘扬地域民族特色为主创编的演出剧目。

民间生活类:《刘三抽烟》《双官诰》《刺目劝学》《捡柴》《李三娘研磨》《香山寺还愿》《周岗打砖》《当活宝》《秃子闹房》《打路》《扬州观灯》《打懒婆娘》《两亲家打架》《岳文义抢亲》《二呱子吆车》《算卦》《审斧头》《剪红灯》《蚂蚱害病》《秃子尿床》《钉缸》《百宝箱》《审录》《秦雪梅观文》《小放牛》《刘海砍柴》《吃糠》《郭东娶小》《莺莺饯别》《尚天宝顶砖》《卖篦子》《花彦景顶砖》《三娘教子》;

历史故事与神话传说题材:《李彦贵卖水》《秦琼观阵》《赵玄郎送妹》《老换少》《重台》《走雪》《刘秀喝麦仁》《殷施道烧窑》《花亭相会》《杨八姐闹酒馆》《夜打登州》《大背斗》《上天官》《八仙上寿》《湘子度林英》《白猿盗桃》《伯牙奉琴》《伯牙摔琴》《断桥》《狐狸送子》《草坡传信》《庙坡报凶》《八仙拜寿》《罗成捎书》《包公插花》《洞庭戏牡丹》《香山寺还愿》;

现代题材:《孝双亲》《说说咱们的心里话》《张宣推饼子》《农村不比城里差》《三千年的古槐弦子》。

(三)曲牌运用模式研究

崇信白羊屲弦子腔流传至今的曲牌音乐共有40首,其中唱腔曲牌有37首,即【硬月调头套背宫】【前月调】【月尾调】【五更调】【硬西京调】【软西京调】【金钱调】【琵琶调】【大哭】【小哭】【老龙苦海】【道情调】【撇调】【五更鸟】【银纽丝】【剪扁调】【岗调】【螃蟹调】【莲湘调】【六瓶花】【研磨调】【太平调】【慢诉】【紧诉】【玩灯调】【打洞调】【钉缸调】【花调】【进兰房调】【一串铃调】【大十片调】【小十片调】【难老婆调】【闪断西凉调】【算卦调】【蓝桥担水】【杨燕麦青】;器乐曲牌有3首,即【杨燕麦青】【过门】【板头】。

上述曲牌按运用结构可分为三类,第一类即由单曲体音乐构成;第二类由联曲体音乐构成,第三类无曲牌音乐仅有说白。

1.单曲体音乐,单曲牌即整部剧目中用单个曲牌反复演唱或演奏,在每段演唱不同的唱词,构成一部完整的剧目。单曲牌音乐又称单曲循环体,单曲循环是由民歌小调加上叙述故事而衍化形成的。其手法单纯,简练,保留了民歌朴素的优点[7]。白羊屲弦子腔运用此种结构传唱的剧目共有4部,即《小放牛》《钉缸》《尚天宝顶砖》《剪红灯》。

2.联曲体音乐,联曲体又称曲牌连缀体,曲牌连缀体即以曲牌作为基本结构单位,将若干支不同的曲牌连缀成套,构成一出戏或一折戏的音乐[8];联曲体在某种程度上又是单曲的扩大。由于剧情的需要,单曲体不能够充分地表达具体内容时,要求增加相应的曲牌音乐共同体现内容的发展,便形成了“多曲”结构连缀的形式。

联曲体是崇信弦子腔最为主要的音乐表现结构,同样是白羊屲弦子腔最为重要的演唱形式。按连缀结构可分为以下七种模式[9]:

(1)“前月式”的连缀形式为“【前月调】-若干曲牌”,代表剧目:《李彦贵卖水》《香山寺还愿》《杨八姐闹书馆》等;

(2)“月尾式”的联曲结构为“若干曲牌-【月尾调】”,代表剧目:《扬州观灯》(又名《下四川》)《小姑贤》《李三娘研磨》《花亭相会》等;

(3)弦子腔剧目中没有起始与结尾曲牌音乐(无【前月调】与【月尾调】)只有若干支曲自由连缀的模式称为“自由式”,代表剧目:《二姑娘害病》《赵匡胤送京妹》《二呱子吆车》《三千年的古槐弦子》《说说咱的心里话》等;

(4)“月调头尾背宫式”的结构为【前月调】-【前背宫】-若干曲牌-【月尾调】,代表剧目:《老换少》《打路》《重台》《走雪》等;

(5)“月调头尾五更式”顾名思义就是在“月调头尾式”中的【前月调】后加入【五更调】形成【前月调】-【五更调】-若干曲牌-【月尾调】,代表剧目:《打懒婆娘》《百宝箱》《刘秀喝麦仁》《湘子度林英》《捡柴》等;

(6)“月调头尾岗调式”是在“月调头尾式”联曲结构中【前月调】后加入【岗调】即【前月调】-【岗调】-若干曲牌-【月尾调】,代表剧目:《当活宝》《算卦》《包公插花》《审录》等;

(7)“月调头尾慢诉式”的联曲体框架为【前月调】-【慢诉调】-若干曲牌-【月尾调】,代表剧目:《八仙拜寿》《刘三抽烟》《秦琼观阵》《伯牙摔琴》等。

(四)曲牌音乐分析

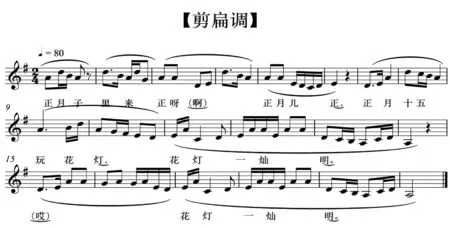

图9

【剪扁调】调式为七声清乐商调式,三句体(a+b+c+c1),四二拍,唱词字式为混合式(七、五),旋律中间多以四、五度跳进为主,结尾处呈级进形式。演唱者:王宏荣。

图10

【紧诉调】为五声商调式,四二拍,句式采用二段式四句体,第二段是第一段的变体,唱词字式为七字式(四、三),旋律多采用连续下行级进。演唱者:王宏荣。

图11

【道情调】为七声燕乐宫调式,四二拍,句式采用二句体(a+b),唱词字式为混合式(五、七),旋律走向多以下行级进为主。演唱者:王宏荣。

三、表演场合

白羊屲弦子腔表演活动的类型主要有三种,一是传统性的佳节庙会活动,二是红白喜事活动,三是现代性的各项商演活动。

(一)传统性的佳节庙会活动

该活动主要体现在每年春节期间的“社火”中,这也是当地人们一年之中最为喜爱的仪式,因为在这场中表演中,群众都可以以“局内人”的身份参与到弦子腔的演出事项中,充当“帮唱”人员。同时为迎合庙会中的“祭神”仪式,演出剧目均以神话题材为主,例如《香山寺还愿》《八仙拜寿》《上天官》等。

(二)红白喜事活动

农村中的红白喜事也是白羊屲弦子腔的活动场域之一,除赢得称赞与获得传播的机会外,还能够赚取微薄的报酬,用以维持演职人员的基本生计。

(三)商演与比赛活动

商演与竞赛活动是目前支撑白羊屲弦子腔经济来源的有效措施,其中主要包括政府部门组织的公益性演出、国家、省级、市级比赛项目、店铺开业、商业庆祝等。近年来崇信县委县政府也会给白羊屲弦子腔演出团体提供一些经费以维持其基本开销。

四、白羊屲弦子腔社会功能

音乐的功能作用是多方面,一种音乐活动或现象可以在同一时候和场合中表现出多种功能作用,而且这一音乐活动或现象又会因为在不同的社会和文化中表现为不同的文化功能[10]。崇信白羊屲弦子腔作为崇信弦子腔的重要代表,其主要的社会功能有娱乐功能和教化功能。

(一)娱乐功能

无论作为国粹的京剧还是民间的曲艺,其最为明显的功能便是娱乐消遣作用。通过对崇信白羊屲弦子腔的实地考察得知,村民对其喜爱程度极为强烈的原因是崇信民间庙会仪式较多,在庙会中,不仅有神秘肃静的民间祭祀仪式,而且还有娱人娱神的社火表演,在社火表演中,弦子腔充当了主要的角色。“通俗易懂的曲调,风趣幽默的唱词,诙谐愉悦的动作”,在为现场观看群众提供欢愉的同时,也能够将其带入其中,参与演唱,成为“帮唱”的一份子。但笔者认为弦子腔之所以能够屹立百年而经久不衰的主要原因是因为该剧目唱词素材均来自于民间生活中的情节,人们既是弦子腔的创造者、表演者同样也是接受者、欣赏者、传承者。

(二)教化功能

在民间社会中,人们绝大多数的情况下接受知识的方式主要来源于戏曲与曲艺中所传递的信息。在弦子腔中,占绝大多数的民间故事与历史人物传记题材为主的传统剧目正好迎合了人民的强烈需求,因此这种功能自然而然的也就成为了崇信民间社会中人们学习历史文化知识最为有效的途径之一,其次弦子腔说理育人的作用也起到了规范民间大众人生观、价值观的重要作用。在如此众多的弦子腔历史题材剧目中,不乏有宣扬“忠孝节义”“仁义礼智信”的作品,这些作品中蕴含了丰富的哲理与道德观,使得长辈在教育晚辈之时会常说“做人做事要以包公为榜样,不能做陈世美那样的小人。”以此来规范子孙后代为人处事。

五、结论

综上,崇信白羊屲弦子腔即是“丝路北线曲子戏”音乐的代表之一,也是“甘肃曲子戏”的重要组成部分。因其起源于陕西关中地区的眉户,所以崇信县的人民至今仍将“弦子腔”称为“老眉户(又称曲子戏)”。它从清朝中后期开始,自陕西出发,经“古丝绸之路”流传至甘肃崇信地区,距今已有150多年的历史,其内容形式不仅继承了“曲子戏”音乐形态、表演形式方面的程式性,又在唱腔韵律、剧情发展的内容上糅合了崇信的本土化特征。它婉转优美、铿锵有力的曲调,滑稽娱人、说理育人的唱词早已深入人心,一时成为了陇东高原民间小戏中的一朵奇葩。